《白噪音》 李迪迪解读

《白噪音》| 李迪迪解读

关于作者

唐·德里罗是美国当代最伟大的作家之一,诺贝尔文学奖热门候选人,哈罗德•布鲁姆所推崇的“美国当代最重要的四位作家之一”,作品包括创作经典:《名字》(1982)、《白噪音》(1985)、《天秤星座》(1988)、《地下世界》(1997)、《大都会》(2003)等。他以“代表美国文学最高水准”的创作,赢得了美国全国图书奖、美国笔会终生成就奖、索尔•贝娄文学终生成就奖、耶路撒冷奖等十多种重量级文学奖项。 他也是第一位获得耶路撒冷奖的美国作家。

关于本书

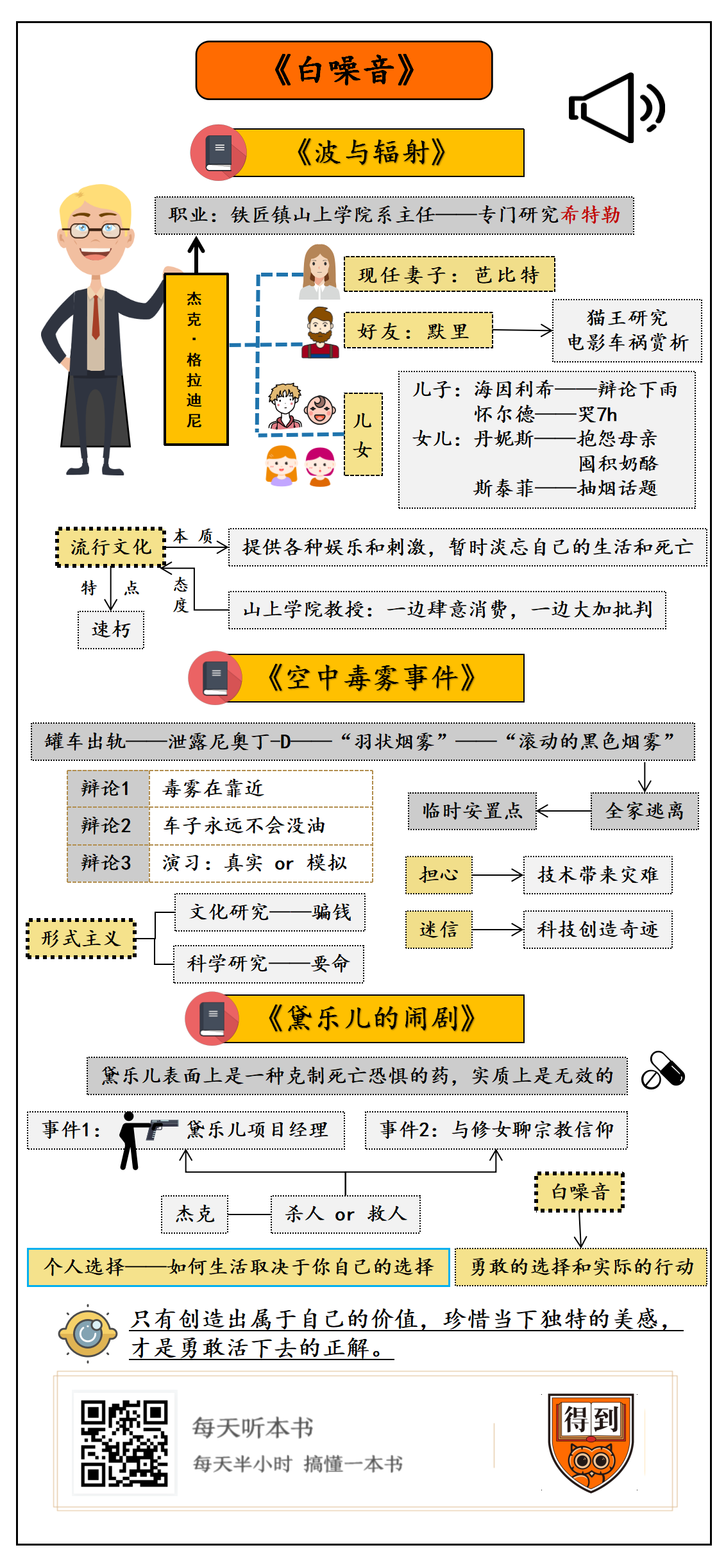

杰克•格拉迪尼的大家庭过着平凡典型的现代生活,固定的超市购物之旅和周五的电视晚餐是他们“幸福”的基石。然而,一场化学品泄漏事故将致命毒雾送上天空,向他宣告“死亡已经到来,它就在你的体内”。恐惧已入侵心灵每个角落,它就像白噪音,始终如一,无处不在……

核心内容

“后现代”这个词,我们经常听到,但却总好像说不清楚什么意思,因为它本身就是自相矛盾的。白噪音的物理属性,令它既可以催眠,又可以报警。这种矛盾的属性,也延续到了它的文化寓意上。小说也在两个相反的意义上使用这个词。第一种意思,就是死亡。死亡如白噪音般屏蔽了一切声音,它没有尽头,也没有意义,这个类比并不难理解。但还有第二种意思,它泛指文化对于我们日积月累潜移默化的影响。这里,白的意思是看不见,而噪音,则指向流行文化无意义的喧嚣。我们为什么需要这种喧嚣呢?恰恰是为了屏蔽死亡的沉默。在学术界,《白噪音》有一个固定的著名标签,叫“美国死亡之书”。这乍一听颇为骇人听闻,但整部书其实是一场冷面滑稽,有点像伍迪·艾伦的电影,那些知识分子一本正经的终极思考,往往得出似是而非的结论。你很难说这里面的人物是严肃的还是在搞笑,也常常搞不清他们追捧的各种东西是垃圾还是宝贝,或许最终你只能接受,那些东西既是垃圾也是宝贝。

本期音频将从文化、科技和个人选择三个方面展开讨论,这些讨论最终都是为了回答一个问题,即所谓后现代的人——其实也就是当代人——到底如何抵抗死亡的恐惧和意义的虚无。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书是《白噪音》。

这部小说荣获了美国国家图书奖,不仅在学术界地位很高,还是本超级畅销书,一举为它的作者唐·德里罗,奠定了后现代小说大师的地位。“后现代”这个词,我们经常听到,甚至经常使用,但却总好像说不清楚什么意思。有些时候,恰恰由于某件事说不清楚,我们才笼统地冠以“后现代”之名。这的确是一个颇为诡异的概念,我们不妨就先借《白噪音》这个书名说起。

白噪音,或者说白噪声,在物理意义上,是指功率谱密度为常数的随机信号。简单来说,就是一种随机而平均的声音,比如海浪声、雨声之类。白噪音有很多用途。在嘈杂的环境中,你可以戴上耳机,播放白噪音来屏蔽真正的噪音。白噪音还可以治疗失眠。古人说“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”,蝉噪,其实也是种白噪音,比起绝对的安静,更加催眠。而由于白噪音可以穿过背景声而不引起反射,它又可用作报警器。

你看,白噪音又可以催眠,又可以报警。这种矛盾的属性,也延续到了它的文化寓意上。小说也在两个相反的意义上使用这个词。第一种意思,就是死亡。死亡如白噪音般屏蔽了一切声音,它没有尽头,也没有意义,这个类比并不难理解。但还有第二种意思,它泛指文化对于我们日积月累潜移默化的影响。这里,白的意思是看不见,而噪音,则指向流行文化无意义的喧嚣。我们为什么需要这种喧嚣呢?恰恰是为了屏蔽死亡的沉默。

所以,《白噪音》这个标题,本身就浓缩了催眠与报警,生存与死亡的矛盾。所谓后现代的生活,不就是活在自相矛盾里么?每天听本书解读过《第二十二条军规》,那也是一部后现代的经典。而《白噪音》的情况更微妙一些,因为这种矛盾并非别人强给自己,而往往是自己强加给自己的,概括起来,就是:一边怕死,一边作死。

在学术界,《白噪音》有一个固定的著名标签,叫“美国死亡之书”。这乍一听颇为骇人听闻,但整部书其实是一场冷面滑稽,有点像伍迪·艾伦的电影,那些知识分子一本正经的终极思考,往往得出似是而非的结论。你很难说这里面的人物是严肃的还是在搞笑,也常常搞不清他们追捧的各种东西是垃圾还是宝贝,或许最终你只能接受,那些东西既是垃圾也是宝贝。

《白噪音》这个小说分为三部分,像三联画一样展现了后现代生活的复杂矛盾。下面我的解读也相应分为三部分,分别从文化、科技和个人选择三方面,来探讨后现代的人——其实也就是当代人——如何抵抗死亡的恐惧和意义的虚无。

小说的第一部分叫《波与辐射》,这部分没有明确的情节,只是各种人物的聊天。虽然标题叫波与辐射,但这里谈的不是科学,而是当代文化。实际上这个词组本身就是由一个搞当代文化研究的学者随口说出来的。此人习惯夸夸其谈,说出来的大道理半真半假,既是智者也是骗子,最后还把主角骗出了生命危险,这个后面会讲到。

现在,让我们先来认识一下主角:他名叫杰克·格拉迪尼,今年五十一岁,现在五婚,其中第一次和第四次是和同一个女人结的,而三个前妻都和谍报工作有关。五次婚姻留下了六个子女,其中四个和他以及他的现任妻子芭比特一起,住在美国中西部的一个小镇,名叫铁匠镇。铁匠镇里有一座小山,山上有一所大学,小说直接称其为山上学院。杰克是这个学院的系主任,这个系是他自己创立的,专门研究希特勒。

你可能要喊暂停了。我知道,这个信息量不仅有点大,还有点不对劲。这其实就是小说刻意要造成的效果。小说叙事者“我”,即杰克本人,就是以这种不动声色的干燥语调,把那么一大堆奇奇怪怪的信息坦然交给读者。

我们很快发现,杰克的所谓希特勒研究,就像抢注了一个名人商标,希特勒成了“他的希特勒”,令杰克一跃成了学术界红人。更离谱的是,杰克本人其实根本就不会德语,但他这个系招生却要求德语流利。而他这个希特勒研究越搞越红火,火到必须举办一个全球交流大会,有很多真正的德国人来参加。为了不露馅,杰克只能偷偷摸摸补习德语。最终,他勉强用德语作了开幕致辞,在句子写得不太自信的地方,就多念几遍希特勒的名字。蒙混过关以后,杰克一个人躲进了办公室。

实际上杰克一直在躲。平时,他就整天穿着复古的学袍,选择厚重的黑框眼镜和深色镜片。他甚至把杰克这个平平无奇的名字,换成J.A.K.三个字母的缩写,以此为自己凭空增添了神秘感和重要性。但如果我们直接将其判定为不学无术的骗子,又失之简单了。且不说这种种取巧本身就很聪明,我们不要忘了,对这些伪装加以批判的,也是叙事者杰克本人。他精辟地总结道,“我只是名字后面的虚构人物。”

不止杰克,其实当代文化研究,已经整个地沦为一个自欺欺人的系统。我们来看看杰克的好友默里,也就是前面提到的随口把文化类比为波与辐射的那位老兄。小说里对他外表的描写很有意思,说他下巴上的胡子,好像可以根据需要拆下来装上去。而他这个人也确实有能耐把一件事颠来倒去地讲出道理来。默里教两门课,一门是猫王研究,这显然和杰克的希特勒研究属于同一种勾当。另一门课是电影车祸赏析,通过美国电影里的车祸场面来理解美国精神。什么是美国精神呢?按照默里的解释,就是“对暴力视而不见,保持一种天真无邪和快乐”。

到这里我们会发现,这些教授,所关心的当代文化,说穿了其实就两件事:名人和死亡。小说里有一个著名场景,山上学院的一帮教授聚餐,席间,校长严肃地对他们每个人一一盘问:“詹姆斯·迪恩车祸死掉那天,你在干什么?”结果有一个人迟疑着答不上来,遭到众人鄙视。于是此人不甘心地央求校长,问我琼·克劳福吧,问我盖博吧,问我梦露吧,问我杰夫·钱德勒吧,问我约翰·加菲尔德,问我蒙蒂·克里夫特吧……

小说故意这样设定文化教授的怪癖,是为了一下子抓住流行文化和死亡之间的关系。我们真正关心的,其实不是名人的生死,而是自己的生死。流行文化其实就是提供各种娱乐和刺激,以此让我们暂时淡忘自己的生活和死亡。请注意,名人和死亡本身是一个怪异而矛盾的组合。死亡本身有可能让一个人出名,而不朽的声名是超越死亡的一种形式。但流行文化的特点本是即刻消费、用完就扔,也就是速朽。这里就有一个悖论:我们可以说猫王获得了不朽,但我们也可以说猫王死后也要被继续消费。山上学院的教授们对流行文化的态度是,一边肆意消费,一边大加批判——现实中的我们,又何尝不是如此?

这部分小说还有些对话发生在杰克家里,这些家常对话可以视为学院辩论的延续和补充。杰克有个十四岁的儿子叫海因利希,这个有意为之的德国名字,当然也属于杰克自我伪装的一部分。海因利希少年秃头,平时喜欢用各种冷门知识拷问父母和兄弟姐妹。然而知识却让他脱离了常识。小说安排杰克和海因利希做了一场辩论。海因利希说,根据天气预报,今晚会下雨。杰克则说,现在已经肉眼可见在下雨了。结果两人辩论了半天,杰克愣是没法说服儿子此刻在下雨,后者的诡辩能力令读者相信他长大后一定能成为比他爹更为出色的打引号的“学者”,但同时也不禁令读者怀疑,所谓的学术是否只是一种话术而已。

杰克还有个十一岁的女儿叫丹妮斯,她抱怨母亲芭比特囤积奶酪,“如果她不买,她感到内疚;如果她买了不吃,她感到内疚;当她看见东西搁在冰箱里,她感到内疚;她把东西扔掉的时候,她感到内疚。”另一个九岁的名叫斯泰菲的女儿最后精辟地补了一句:“就像她抽烟,但她又不抽。”我觉得这两个女儿的总结,比山上学院里诸位教授的话语要简明精当得多,但是我们反过来想,如果问题用一两句话就能说清楚,教授们又如何写下一篇篇论文,举办一场场研讨会呢?

最后还有一个家庭成员,是三岁大的小儿子怀尔德。有一天他无缘无故地哭了起来,整整哭了七个小时。等他终于停下来不哭了,全家人都用“某种类似敬畏的眼光看着他,就像他刚刚从某个遥远神圣的地方归来。”我们要注意,这场漫长的哭泣,也是一种白噪音,它没有意义,却给人带来安慰。这种自发的白噪音,与流行文化的白噪音恰成对比,因为流行文化是人造的,明星是捧出来的。莎士比亚借麦克白感叹:人生如同痴人说梦,充满了喧哗与骚动。而德里罗在这里为我们展现的是,喧哗本身是一种白噪音,为了得到这种喧哗驱散孤独,世人情愿去做一个痴人。

但自我麻痹,不是没有代价的。这就说到小说的第二部分了。

小说的第二部分,标题叫《空中毒雾事件》。单看这个标题,我们大致也能知道,这是一场化学品引发的生态灾难。

科技和文化不同。文化没有硬标准,什么是好,什么是坏,像默里那种巧舌如簧之辈,可以随口颠来倒去。而科技容不下诡辩。如果说,在第一部分中,夸夸其谈的知识分子活在一个虚假的文化泡沫里,那么在第二部分中,他们就不得不面对真实的生死抉择了。

前面提过,《白噪音》在学术界有个标签叫“美国死亡之书”。在《波与辐射》这部分里,死亡基本上只是话题的形式出现。其实第一部分里也发生过两桩很黑色幽默的死亡事件。有一位老人在大商场里迷了路,竟被活活吓死。还有一个穿防护服的检测人员,最后却检测出自己的防护服也有问题,随后倒地而亡。然而这两起死亡都没有引发什么关注。德里罗写《白噪音》时,刚从旅居多年的希腊回到美国,他发现电视里到处都有各种化学品泄漏的新闻,但却好像没有什么人真的关心,所以才写了《空中毒雾事件》。

事件一开始,是杰克的大儿子海因利希发现的。这天他坐在屋檐上,通过望远镜看到远处升起黑烟,而收音机里说一列罐车出了轨,泄露出一种危险的化学物质,名叫尼奥丁-D。这个字母D其实是“衍生物”的缩写,但我们要知道,“死亡”这个英语单词也是以D开头的。总之这东西一看名字就很毒。

此时,收音机里对那片黑雾的称呼是“羽状烟雾”,至于可能的危害,不过是引起皮肤瘙痒和掌心出汗。杰克告诉全家,只要把窗户关起来就没事了,而且这个羽状烟雾一定不会飘过来。可家里人问他必然如此的理由,他也说不出来。而海因利希则继续用望远镜观察,毒雾肉眼可见地越变越大,越飘越近。

请注意,这里父子的角色发生了对调。第一部中,父亲杰克无法说服儿子海因利希天在下雨。而现在,儿子海因利希无法说服父亲毒雾在靠近。前面儿子虽然用诡辩否认下雨,只他其实知道此刻在下雨。但此刻父亲不承认毒雾在靠近,却是真的不知道,或者说不敢接受这个事实,反而非常孩子气地只听广播里怎么讲,仿佛广播的说法可以代替现实。

而广播里的说法也一直在变,用词从“羽状烟雾”,变成“滚动的黑色烟雾”,症状也越说越严重,变成会引起恶心,呕吐,气喘。到最后,广播里直接用了“空中毒雾事件”这个说法,并要求铁匠镇全体居民,疏散到远处的临时救助站。

这么一来,杰克只能带着全家一起匆匆忙忙地挤进汽车逃难。半途车子没油了,杰克又发了一通高论,说车子是永远不会没油的,因为油箱在设计上就会多出一块。但这种高论毕竟不能改变车子确实没油的现实,杰克不得不下车加油,在毒雾中暴露了两分半钟。而这时广播里说,毒雾的副作用包括引起幻觉,于是杰克再也不能确定,如果自己感到不适,是真的身体不适,还是听了广播描述的种种症状以后所产生的幻觉。与此同时,杰克还发现妻子芭比特在偷偷地吞药片,但非常时刻,也没法多问。

一家人好不容易终于抵达了临时安置点。杰克赶紧去看排队登记检查,结果发现工作人员的手臂上写着“模拟疏散”。杰克说,现在发生的事不是模拟,是真的。而那人却告诉杰克,他们正好用真实的事故来模拟演习,还反过来地宣称“我们的模拟是来真的”。这当然是一个天大的笑话,但杰克可笑不出来,他活生生的一条命,居然就这么变成了模拟行动的一串数据。在文化研究上搞形式主义最多是骗钱,然而在科学研究上搞形式主义可就要命了。

工作人员最后平淡地告诉杰克,这种毒理论上可以在人体内存在三十年,这三十年里你要高高兴兴地生活,只要活过三十年,就可以确定自己没事了。这可能是世界上最令人哭笑不得的判决,杰克听完僵立在原地。他在心里对自己说“此时我需要我的学袍和墨镜”,但是后面真正给他安慰的却不是这些东西。他回到营房,看见孩子们都已入睡,“稚嫩的脸上有一种如此绝对和纯洁的信任”,小女儿在睡梦中呢喃各种广告里的汽车品牌:丰田赛利卡,丰田卡罗拉,丰田克里西达,仿佛在念一种古老的咒语。

此处,小说展现了当代人对于技术的矛盾心态。一方面,技术随时可能酿成重大的事故。各种致癌物质简直防不胜防,还有很多可疑物质我们根本搞不清它的毒性,等于余生都带着一枚定时炸弹,活得提心吊胆,而又无可奈何。但另一方面,仅仅重复汽车品牌的名字,就能唤起一种秩序感和安慰,而这种安慰说到底,还是根植于对技术的信心里:现在科技这么发达,而且每一天都在更发达,就算出了什么问题,也总会有办法的吧?

“空中毒雾事件”最后确实还是靠新技术解决的。科学家向空气中投放了一种能吃掉毒雾的微生物,而至于这种微生物会不会引起新的灾难,则是谁也说不准的事了。

然而,天上的毒雾算是清除了,可杰克心里对死亡的恐惧,却萦绕不去。这就说到第三部分了。

小说的第三部分,题目叫《黛乐儿的闹剧》。黛乐儿是什么呢?恰恰就是一种可以克制死亡恐惧的药。第二部逃亡的路上,杰克看到妻子芭比特偷偷吞了一枚药丸,这个药丸其实就是黛乐儿。

杰克一开始并不知道还有这种神药。由于害怕中了毒,他不停地去体检,检查的设备越来越高级,检查的过程也越来越折腾,但检查结果却是一切正常。即便如此,杰克对于死亡的恐惧并没有丝毫减少。

杰克和妻子芭比特经常讨论谁先死的问题。这种讨论当然也是一种夫妻之间爱的宣言,两人都反复表示,情愿自己先死,因为如果对方先死的话,就会在生活里留下难以面对的巨大空洞。不过叙事者杰克虽然没告诉芭比特,但很快就向读者坦白:他对芭比特的爱的确发自真心,但如果非要在死亡和寂寞中做一个选择,他一秒钟都不会犹豫选择继续活下去。这里就涉及一个背叛爱情的问题。

但杰克没想到,其实芭比特先一步背叛了他,而理由也恰恰是害怕死亡。过了四十九岁生日以后,芭比特尽管身体很好,心里却老是想着死亡的事。这个心结用了很多方法都无法解开。每天长跑,没用。去教堂做志愿者,给老人读报,也没用。这时芭比特碰巧在报纸上看到一个试验新药的广告,这种药就是黛乐儿。她报名以后,项目经理要求发生肉体关系来换药。芭比特答应了。

杰克并没有发现妻子出轨,倒是芭比特的女儿丹妮斯发现了母亲老是忘事儿,进而发现她在偷偷嗑药。杰克在丹妮斯的帮助下,终于逼迫芭比特把事情全都说了出来。芭比特告诉杰克,自己只是肉体出轨。然而杰克的心思都已经转到黛乐儿这种神药上。可是芭比特又告诉杰克,其实那个药根本没用,遗忘不是药的副作用,而恰恰是恐惧的副作用,是恐惧引发了遗忘这种自保机制。

我们可以留意一下,小说的三部分其实在一层一层自我解构。第一部分以流行文化抵抗死亡的恐惧,结果在第二部科技引发的真实灾难面前不堪一击。第二部提出了用科技来抵抗死亡的恐惧,结果到了第三部又被拆穿为无效。

黛乐儿没有用,但治疗恐惧,还有另一种特效药。提供者是杰克的好友默里。我们开篇说过默里把杰克骗出了生命危险,就是在这个地方。默里对杰克说,“世界上有两种人,杀人者和死亡者。杀一个人,就是获得生命的积分。整部人类的历史就是企图通过杀死他人来结束自己的死亡。暴力是一种再生的形式。”

你或许觉得,这是一种明显的谬论,我完全同意。但是不要忘记,默里在整本书里都在对杰克和读者发表各种似是而非的惊人之语,我们并不是每次都能很轻易地区分谬论和妙论。另外,杰克此时怀有强烈的死亡恐惧,因而他被默里的奇谈怪论说动并非没有可能。

杰克打听到那个黛乐儿项目经理的住处,其实此时那个项目已经停止,那人也不再是经理,他独自住在一个汽车旅馆。杰克一进门就发现此人精神不正常,还发现这个人会随手从口袋里抓一把黛乐儿放进嘴里。杰克朝他腹部开了两枪,然后把枪放到他手里,意图伪造成自杀,但枪里还有一发子弹,杰克肩膀中了一枪。也许是中枪的剧痛令杰克从默里的谬论中醒来,他带着那个经理一起去了家修女开的诊所,总算救了两人的命。那个经理嗑药神志不清,也记不得是杰克开的枪,无从追究。杰克可以说总算逃过一劫了。

但小说这里有一个反转。在诊所里,杰克和修女聊起宗教信仰,修女告诉杰克,她们早就不相信上帝了,之所以继续做修女,只是为了让世人相信世界上还有人相信上帝。这样一来,好像修女和不会德语而开设希特勒研究系的杰克一样,都是骗子。但这又是截然不同的两种骗子。英语中,善意的谎言就叫白色谎言,德里罗似乎在说,白色谎言也是一种必要的白噪音。而这种白噪音不是精心编织的话语,也不是什么高端的科技,而是一种勇敢的选择和实际的行动。不论再怎么后现代,杰克和修女最终都面临一个很简单很实际的选择:杀人,还是救人。

这件事之后,杰克和芭比特都没有再纠缠于死亡的问题。倒不见得是从此他们就不怕死了,但至少怕死不再是他们人生中唯一的牵挂。小说收于一个抒情的画面:杰克一家五口人走上立交桥,观赏一个后现代的日落。什么叫后现代的日落呢?前面说过,科学家在空气中投放了一种吃掉毒雾的微生物,结果产生了复杂的连锁反应,“天空中有角塔状的云、小团的暴风雪、轻轻降落的电子流”“雨呈现千姿百态奇妙变幻的颜色”“落日不去,令人流连忘返,天空笼罩在魔力之中,显得强大有力,蕴含精彩的故事”。

《西方正典》的作者哈罗德·布鲁姆,根据这个画面断言,德里罗其实主要并非什么后现代社会的批判家,反而是一位浪漫派的诗人。说到这里,我想起以前看过导演吕乐做的一个片子,名字就叫《小说》,这其实也可以算是一部后现代的电影,它前一半真实记录了一场作家会议,后一半则虚构了一段爱情故事,可谓亦真亦假。前一半的作家会议,讨论“什么是诗意”。阿城像大学老师一样,唠唠叨叨地引经据典,而一旁的王朔则坏笑着说:“我觉得城市里的垃圾就很有诗意。”无独有偶,经典电影《美国丽人》里,也有一位少年专门拍垃圾袋在风中盘旋,觉得那个画面特别美。我想说的是,德里罗的后现代日落、王朔的垃圾、《美国丽人》的塑料袋,这些都不仅仅是一个审美问题,而是一种眼光和心态的转换,以及对于价值的重新确认。每一个时代都有其独特的创伤,也有其独特的美。所谓“天空中蕴含精彩的故事”,不就在于把毒雾变成彩云吗?德里罗是不是后现代作家,并不重要。我们是否生活在后现代,也不重要。重要的是,我们能不能把这个时代,转化出属于自己的彩云。

好,这本书的内容就为你解读到这里。

总结一下,《白噪音》这部小说描写了后现代社会种种令人啼笑皆非的乱象。所谓后现代社会,就是一种自相矛盾的生存境况。在文化方面表现为既离不开流行文化,又忍不住对流行文化大加鞭挞。在科技方面表现为既担心技术带来灾难,又迷信科技一定能创造奇迹。然而哪怕在后现代社会,如何生活,在很大程度上仍然取决于你自己的选择。死亡固然不可抗拒,但沉迷于流行文化或迷信科技,都不能真的消除对死亡的恐惧。只有创造出属于自己的价值,珍惜当下独特的美感,才是勇敢活下去的正解。

撰稿:李迪迪 转述:徐惟杰 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.死亡如白噪音般屏蔽了一切声音,它没有尽头,也没有意义。

2.遗忘不是药的副作用,而是恐惧的副作用,是恐惧引发了遗忘这种自保机制。

3.死亡固然不可抗拒,但沉迷于流行文化或迷信科技,都不能真的消除对死亡的恐惧。只有创造出属于自己的价值,珍惜当下独特的美感,才是勇敢活下去的正解。