《番石榴飘香》 真真解读

《番石榴飘香》| 真真解读

关于作者

加西亚·马尔克斯(Gabriel García Márquez),1927年出生于哥伦比亚马格达莱纳海滨小镇阿拉卡塔卡,童年与外祖父母一起生活。1948年因内战辍学,进入报界。五十年代开始出版文学作品。六十年代初移居墨西哥。1967年出版《百年孤独》。1982年《番石榴飘香》问世,同年获诺贝尔文学奖。2014年4月17日于墨西哥病逝。

P.A. 门多萨(P.A. Mendoza),加西亚•马尔克斯好友,作家、记者,曾任哥伦比亚驻意大利和葡萄牙大使。

关于本书

《番石榴飘香》是马尔克斯和作家门多萨的谈话录。门多萨围绕马尔克斯的生平、文学创作和兴趣爱好怪癖等提出问题,展开了对话。这本书简直是一本马尔克斯作品的解密之书,就像马尔克斯坐在你旁边,慢悠悠地跟你说着他一本本书的创作奥秘。

核心内容

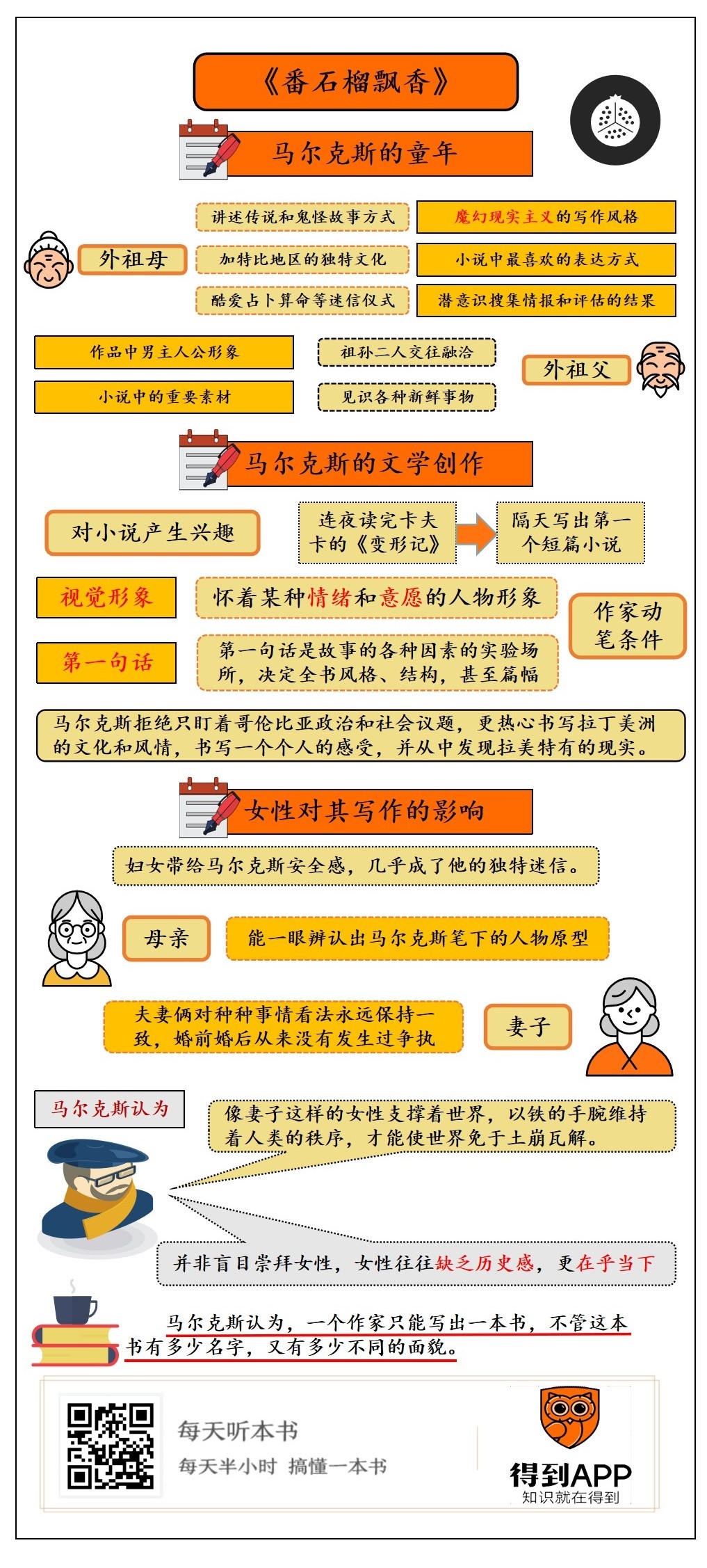

这本书的关键词有三个:童年,文学创作和女性。马尔克斯的代表作《百年孤独》既是他童年时代的全部体验所寻找到的文学归宿,也是他心中最元初的文学母题。

你好,欢迎每天听本书,我是真真。今天为你解读的书是《番石榴飘香》。

本书作者哥伦比亚作家加西亚·马尔克斯,是诺贝尔文学奖获得者,他被认为是二十世纪最伟大的小说家之一。他的《百年孤独》和《霍乱时期的爱情》风靡全球,马尔克斯几乎凭借一己之力,将全世界文学爱好者的目光,引向了拉美这片魔幻的大地。

这本《番石榴飘香》是马尔克斯和作家门多萨的谈话录。门多萨围绕马尔克斯的生平、文学创作和兴趣爱好怪癖等提出问题,展开了对话。门多萨既是作家和记者,又是马尔克斯多年的好友,熟知马尔克斯的所有作品,问题的水准很高,他从马尔克斯的过往经历出发,深入到作品背后,巧妙呈现出了一个大作家的创作和私人生活的关系。这本书虽然不是马尔克斯的传记,但却是了解马尔克斯最权威的周边读物。

书名中的“番石榴”也叫芭乐,是一种几乎闻不到香气的水果,但切开以后,熟成的果肉会散发清爽甜美的香气。番石榴原产于马尔克斯的故乡南美洲,故乡对于马尔克斯的意义重大,可以说,正是因为童年根植于南美的乡村土地,他的作品才能散发出独特的魔幻的芳香。

对于没读过马尔克斯的读者来说,这本书让我们得以窥见一位二十世纪最重要的作家的成长历程,以及他写作的秘诀、创作的习惯。如果你读过马尔克斯,这本书简直是一本破译他作品的解密之书,就像马尔克斯坐在你旁边,慢悠悠地跟你说着他一本本书的创作奥秘。本书信息量很大且头绪纷杂,因此在这二十分钟内,我为你提取出马尔克斯的三个关键词:童年,文学创作和女性。我们将从这三个词,来了解马尔克斯的人生。

第一个关键词是:童年。

可以说,马尔克斯的童年,就是他所有作品的渊源。马尔克斯小时候跟着外祖母和外祖父长大。外祖母讲述传说和故事的方式,造就了他魔幻现实主义的写作风格。而马尔克斯每一部小说的男主人公,则都有外祖父的影子,另外,外祖父讲的故事,也成了他小说中的重要素材。

我们先从马尔克斯的外祖母讲起。外祖母是一家之主,掌管家里的大事小事。她酷爱占卜算命等迷信仪式,生死对她来说,没有什么明确的界限,她一张嘴就是鬼怪的故事,一天到晚不动声色地给外孙描述家里走动着的游魂,就像她真的能看见它们似的,似乎可以通过一条无形的纽带跟超自然的世界交流。就这样,马尔克斯幼小的心灵里就早早种下了对死亡的恐惧,对死亡的思考伴随他一生,他总觉得有灵魂在自己身边穿梭。《百年孤独》使用的语言和叙述的方式,正是外祖母讲鬼故事的方式,因此书中奇特的事物极其纯真地和日常事物融合在一起。

外祖母家那幢阔大而古老,有许许多多房间的房子,后来在马尔克斯的记忆中成了一个经典的场景。每当他回想起童年,就会想起加勒比海地区炎热难耐夜晚的茉莉花香,还有房间里很多亡灵的叹息。以至于后来他在世界其他国家的酒店下榻,时不时还会被故乡传说中的灵魂惊醒。但他认为对他文学最深远的影响,还是来自加勒比地区独特的文化,那里集中了差异很大的各色人等,加勒比人不喜欢抽象和总结,也不喜欢逻辑说理,他们更习惯借用一个有趣的故事来讲述他们的想法,这也是马尔克斯在小说中最喜爱的表达方式。马尔克斯说,加勒比人不仅教会了他写作,也是唯一不让他感到他是异乡人的族群。

受外祖母影响,马尔克斯也变得非常迷信。他为自己辩护道,心中没有上帝的人,尽可以去迷信。于是他就很严肃地迷信着,他甚至列了一个清单,写满了对他来说预示倒霉事儿的事物。比如门背后的蜗牛、房里的鱼缸、塑料花、马尼拉绣花大披巾、光着身子又穿着鞋子走路和燕尾服——他无比讨厌燕尾服,所以他穿着哥伦比亚民族服装领的诺贝尔文学奖。他对黄色花朵情有独钟,尤其是黄玫瑰,妻子每天都在他的写字台上放一朵黄玫瑰,要是哪天忘了,他就写不出东西。每当马尔克斯出席重要的活动,衣服口袋里,或者手上,总少不了一枝黄玫瑰。他说他这一辈子每天都是凭预感和直觉在做决定。马尔克斯曾几次临时取消旅行,结果不是那次航班坠毁了,就是目的地发生了灾难,因此总有传言说,马尔克斯能预言未来。可他又不觉得自己有这样的神力,他认为这是潜意识在不停搜集情报和评估的结果。

再来说说外祖父。马尔克斯作品中男主人公的身上,总有外祖父的影子。外祖父青年时代加入了自由党,参加了好几次哥伦比亚的内战,立下很多战功,官至上校,在小镇上德高望重。外祖父大腹便便,食欲和性欲都很旺盛,在小镇上有几十个私生子。外祖父和马尔克斯祖孙俩是大家庭中仅有的两位男性,六十来岁的老人成天给只有几岁的小外孙讲内战中的故事,一老一小建立起了一种特殊的友谊,他们仿佛是世界上最懂彼此的人。祖孙俩傍晚时分在镇子里散步,老人有时会突然当街停住,长叹一口气,然后对小外孙倾诉:“你不知道,一个死人有多么折磨人。”老人一辈子在战争中杀了不少人,他的后半生一直为此深深困扰。

外祖父这个叹息的瞬间,后来深深地影响了马尔克斯,形成了他对死亡的最初印象:死亡折磨的是活着的人,愧疚和思念才是真正不散的阴魂。后来在《百年孤独》里,马尔克斯以祖父为原型,写下一个角色,这个角色被他打死的人的亡灵纠缠,亡灵一直沉默而悲伤地跟着他,几乎将他逼疯。

马尔克斯在外祖父家的时候,不过五六岁,但外祖父非常尊重他的意见,并认真回答他的所有提问,答不上来的,就去查字典。外祖父还带马尔克斯去见识各种各样新鲜的事物,有一天听说,孩子还不知道什么是冰块,老人便带马尔克斯去美国香蕉采摘公司的营地,让工作人员打开一箱冰冻鲷鱼,让马尔克斯把手按在冰块上。那时的外祖父不会知道,几十年后,这个孩子会把这个写进一本不朽小说的开头:“多年以后,奥雷亚诺上校站在行刑队面前,准会想起父亲带他去参观冰块的那个遥远的下午。”对,这就是《百年孤独》为人称道的经典开头。

回望一生,马尔克斯认为外祖父是他这辈子理解得最为透彻,交往得最为融洽的人。外祖父成为马尔克斯心目中非常牢固的父亲的形象,这甚至影响到后来他与父亲的关系,因为在他的概念里,父辈就等于外祖父。马尔克斯八岁时,外祖父去世了,他也就此离开了小镇。在后来漫长的岁月中,一直怀念老人,每当马尔克斯遇到好事,都遗憾不能跟外祖父分享。

那么,马尔克斯是如何走上作家之路的呢?其实在开始文学创作之前,马尔克斯就是一个记者,常年素材的积累和写作练习为他的文学创作打下了坚实的基础。但据马尔克斯说,他开始写作,其实只是一个玩笑,他想向朋友证明,他们这一代也是能够出作家的。写着写着他发现,全世界他最喜爱的事情竟然就是写小说。

对小说发生兴趣,是因为马尔克斯在十七岁那年,读到了卡夫卡的《变形记》,在故事的一开头,格里高尔·萨姆莎醒来,变成了一只巨大的甲虫。马尔克斯惊叹,原来小说还能这么写呀!于是马尔克斯连夜读完,第二天便写出了他的第一个短篇小说。

刚刚提到,马尔克斯有自己的迷信,但是在写作这件事上,他却努力祛魅。门多萨提到文学爱好者中,流传着一种浪漫的说法,认为作家必须忍饥挨饿经受磨难,才能写出好作品。马尔克斯觉得很荒唐,他认为写作没有什么神秘的,吃得好,睡得好,各种条件都舒适,用好的打字机,才能够更好地写作,忍饥挨饿是写不出东西的。因为归根到底,灵感既不是一种才能,也不是天赋,更不是靠虐待自己换来的回报,而是作家坚忍不拔的精神和精湛的技巧,同他们所要表达的主题达成的一种和解。

那么,到底具备什么条件,作家才觉得可以开始写一本书呢?马尔克斯的答案是,一个视觉形象,只要他看到一个有把握的人物形象,他就可以开始动笔了。比如构思短篇小说《礼拜二午睡时刻》时,马尔克斯想象出了一个荒凉的镇子上,火辣辣的骄阳下,一对穿丧服行走着的母女;而《枯枝败叶》则是一个老头带着孙子去参加葬礼;《没有人给他写信的上校》是一个人在闹市的码头等渡船;《百年孤独》的开头,一个男人带着一个小男孩去见识冰块。没错,他们的原型就是刚刚我们提到的外祖父和童年的马尔克斯。这些形象绝不是一个单纯的人物设定,一个什么性格多大年纪长什么样的男人,而是一种怀着某种情绪和意愿的人物形象。一旦这个形象产生,它便代表着马尔克斯的意志在行动了,融入了马尔克斯的情感。有这么一个小故事,足以证明马尔克斯和他创造的角色的密切联系:马尔克斯写《百年孤独》写到一半的时候,意识到上校这个角色已经上年纪了,整天什么正事也不做,只是不停做着他的手工小金鱼。一天下午,他终于拿定主意,“现在上校真的该死了!”于是,马尔克斯在文中终结了他很喜爱的上校这个角色的生命。马尔克斯写完那一章,哆嗦着走上三楼,他的妻子梅赛德斯一看他的脸,就知道发生了什么,妻子说,“上校死了。”马尔克斯听了,这才一头倒在床上,放声大哭,足足哭了两个钟头。

除了人物形象,马尔克斯还非常重视一本书的第一句话。他认为,小说的第一句话比全书其余部分都要难写也更费时间,因为第一句话是故事的各种因素的实验场所,它决定着全书的风格、结构,甚至篇幅。因此面对空白的稿纸,他也会感到非常焦虑。对于这种情况,海明威有一个著名的说法,“只有在知道第二天如何继续时,我才休息。”这句建议让马尔克斯也获益匪浅。而小说一旦写起来,其实不需要花费很多时间,比如《百年孤独》这样的巨著,马尔克斯也只花了不到两年就写完了。但是在坐下来动手写之前,他花了十五六年在心里不停构思这部小说,在心中把童年的奇遇和听说的传闻重组。马尔克斯认为,如果一个想法经不起多年的冷遇,是不值得写成小说的。

我还记得自己第一次阅读《百年孤独》,给我留下深刻印象的是:小说一直用非常平实的语言讲述,但写到一个美人儿蕾梅黛丝在晾衣服的时候,她竟突然跟着床单一起升到了天空中。后来我才知道,这是“魔幻现实主义”的经典瞬间。“魔幻现实主义”一词,最早出现在20世纪30年代的欧洲,原本是用来评论美术作品的,被应用于文学评论,则始于《百年孤独》。马尔克斯理直气壮地将神话、魔幻、夸张融合在貌似平实的叙事中,是因为在马尔克斯眼里,神话和魔法就是现实的一部分。但注意,他非常厌恶“虚幻”,认为如果任意臆造或凭空想象,作品谎言连篇,是毫无价值的。比如《枯枝败叶》《没有人给他写信的上校》《恶时辰》以及不少短篇,都取材于哥伦比亚的现实,绝非凭空捏造。他说在他的小说里,没有一行字不是建立在现实基础上的——可是,美人儿蕾梅黛丝怎么能飞上天呢?原来在马尔克斯的村里,有位老太太的孙女逃跑了,为掩盖家丑,老太太逢人便说孙女飞到天上去了——这也是一种“现实”。至于夸张,那根本就是拉丁美洲人们讲故事的习惯。因此,马尔克斯总结,小说当然不是一五一十的现实,而是用密码写就的现实,是对世界的一种揣测。

马尔克斯获得了诺贝尔文学奖以后,在国际上成为了南美洲具有话语权的人。人红是非多,他的不少南美洲的作家同行,都批评他软弱,面对南美动荡的政治纷争,不站队发声,不写一些批判现实的故事。面对作家同行的攻击,马尔克斯不为所动,而是坚持自己定义的命题,他认为作家的责任就是好好写作,写自己想写的,能写好的东西。那些服务于政治的文学作品写得再好,不过是在表达一种眼光短浅的有很大局限的看法,这种写作具有强烈的时效性,寿命很短暂,缺乏历久弥新的能量,即使从政治上来说,也不会起到真正的作用。马尔克斯拒绝只盯着哥伦比亚政治和社会议题,而是更热心书写拉丁美洲的文化和风情,书写一个个人的感受,并从中发现拉美特有的现实。几十年过去了,如果不是《百年孤独》记录了香蕉屠杀案,我们很难知道拉美曾经经历了那样的动荡。反观那些服务于政治的文学,最后也只是供那些身在政治事件中的人阅读,并不具有“出圈”的影响力。从这一点,我们也更能明白,面对社会事件,马尔克斯不是软弱和冷漠,他在用一个作家应有的方式,来最大程度地表达他的态度。

最后,我们来谈谈女性对他写作的影响。

马尔克斯热爱女性。他认为他的一生都活在女性的保护之下,这一辈子无论何时,总有一位女性拉着他的手在混沌的现实中摸索前进。他甚至说,“只要我置身于妇女之间,我就感到我不会遭遇任何坏事。”妇女带给他安全感,几乎成了他的独特迷信。我们重点来看看他生命中最重要的两位女性,他的母亲和妻子。

马尔克斯的母亲作为小镇最有威望的上校的女儿,家境优渥,美貌端庄。遭到一个陌生年轻男子的上门求婚,这个年轻人是一个外来户、电报报务员、保守党——保守党是上校反对了一生的党,与之打仗的党。全家人坚决反对,为了避开这位讨厌的求婚者,外祖母甚至带着母亲长途旅行。可娘俩走到哪,电报就追到哪,谁让人家是报务员呢,各地邮局都有眼线。这个故事,就是《霍乱时期的爱情》的蓝本。不同于《霍乱时期的爱情》的爱情悲剧,小伙子最终精诚所至,俘获了姑娘的芳心,也让上校夫妇松了口,答应了他们的婚事。马尔克斯就是他们婚后的第一个孩子,为了安慰父母,小夫妻离开小镇时,把马尔克斯留给了外祖父母带,这才有了《百年孤独》。

马尔克斯和母亲无话不谈,随着母亲年事渐高,越来越像《百年孤独》中的女主人公乌尔苏拉——马尔克斯心目中最理想的女性形象,靠一双手牢牢地在战争期间维持着一个大家族。母亲有一项任何人都无法企及的特殊才能,她总能一眼就辨认出马尔克斯笔下的人物原型,即使这个人物是用很多人的性格组合在一起的。

马尔克斯向妻子梅赛德斯求婚时,对方只有十三岁,十多年后,梦想成真。夫妻俩对种种事情的看法永远都能保持一致,婚前婚后从来没有发生过争执。要是没有妻子,马尔克斯说他永远也写不出《百年孤独》。当时为了写小说,他把汽车抵押出去,把这笔钱钱交给妻子当家用,自己一头扎进小说的创作中。原以为半年可以写完,实际用了快两年。这一年多,家里没有收入,梅赛德斯如何持的家,他完全不知道。她独自承担下了所有的生活重担。最后小说手稿也是她亲自去邮局寄给出版社的。妻子冷静、敏锐、镇定,和丈夫那些著名的大人物朋友相处时,非常自然。不过马尔克斯也认为,“婚姻如同人生一样,是一件艰难的事情,每天都要重新从头开始,而且必须在有生之年天天如此。这种努力应该是持续不断的,有时甚至会让人精疲力竭,但却是值得的。”马尔克斯甚至认为,由于互相太了解,以至于他简直不知道她实际上是什么样了。他只让妻子在《百年孤独》和《一桩事先发生的谋生案》中以真名露了一下脸。

马尔克斯认为像妻子这样的女性支撑着世界,以铁的手腕维持着人类的秩序,才能使世界免于土崩瓦解。男人只知道一味狂热、鲁莽地推动历史。他曾在很多场合说过类似的话:“如果不充分估量女性在我的人生中所发挥的重要作用,就不能如实地了解我的一生。”他认为,女性认识现实的能力远强于男人,对于她们的力量,他形容为:“大无畏地移山填海般的近乎地质性的力量”。在他的作品中,男性掌管幻想,妇女把握着现实,进而成了真正的权威。他让女主人公乌尔苏拉活了那么长,是因为他觉察到,只要她一死,《百年孤独》就完蛋了。妇女不仅决定着家族的延续,甚至也决定着他作品的连贯性。

但马尔克斯也并非盲目崇拜女性,他认为女性往往缺乏历史感,更在乎当下。但如果不这样,她们就完不成人类延续下去的首要使命。在哥伦比亚内战时期,男人们扛着枪杆子去打仗,不知道什么时候能返回家园,但他们永远不担心家里出什么事。因为女人们留下来了,承担着养家糊口哺育后代的责任,她们会养育出一个个男子汉去顶替在战争中倒下的人。除了本身的毅力和想象力之外,女人们没有别的依靠——女性就是这样现实又强大的一群人。门多萨最后问马尔克斯,在所认识的人里,谁是真正举世罕见的人物?马尔克斯不假思索答道:我的妻子梅赛德斯。

好了,这本书的精华内容到这里就基本讲完了。

《番石榴飘香》是诺奖获得者马尔克斯和作家门多萨的谈话录。这本书的关键词有三个:童年,文学创作和女性。马尔克斯的代表作《百年孤独》既是他童年时代的全部体验所寻找到的文学归宿,也是他心中最元初的文学母题。马尔克斯在书中还有一个有趣的观点,他认为,一个作家只能写出一本书,不管这本书有多少名字,又有多少不同的面貌。而马尔克斯的这本书,便是孤独。孤独是他所有作品的主题,同时,他认为孤独是一个人人都会遇到的问题。而作家的职业,他觉得是世界上最孤独的职业,因为谁也无法帮助一个人写他正在写的东西。不过,这些总归都是值得的。作家最重要的影响,是他的作品能够打动人,让读者对世界和生活的观念产生改变,哪怕是松动一点点,让他们意识到,世界还可以是这样的,而小说还可以这样写。从这个意义上来说,马尔克斯做到了,而且做得非常出色。

撰稿、讲述:真真 脑图:刘艳导图工坊

划重点

-

《番石榴飘香》是诺奖获得者马尔克斯和作家门多萨的谈话录。这本书的关键词有三个:童年,文学创作和女性。

-

作家最重要的影响,是他的作品能够打动人,让读者对世界和生活的观念产生改变,哪怕是松动一点点,让他们意识到,世界还可以是这样的,而小说还可以这样写。