《理智与情感》 黄昱宁工作室解读

《理智与情感》| 黄昱宁工作室解读

关于作者

简·奥斯丁是小说史上最重要的开创性人物之一。她成长于英格兰南部一个教区牧师家庭,成长过程中有条件大量阅读。奥斯丁着力在日常生活里挖掘戏剧性,她的所有作品都是匿名发表,她的文坛声誉都来自几十年甚至上百年之后的追认。日后灿烂辉煌的十九世纪英国文学,离不开奥斯丁的启蒙。

关于本书

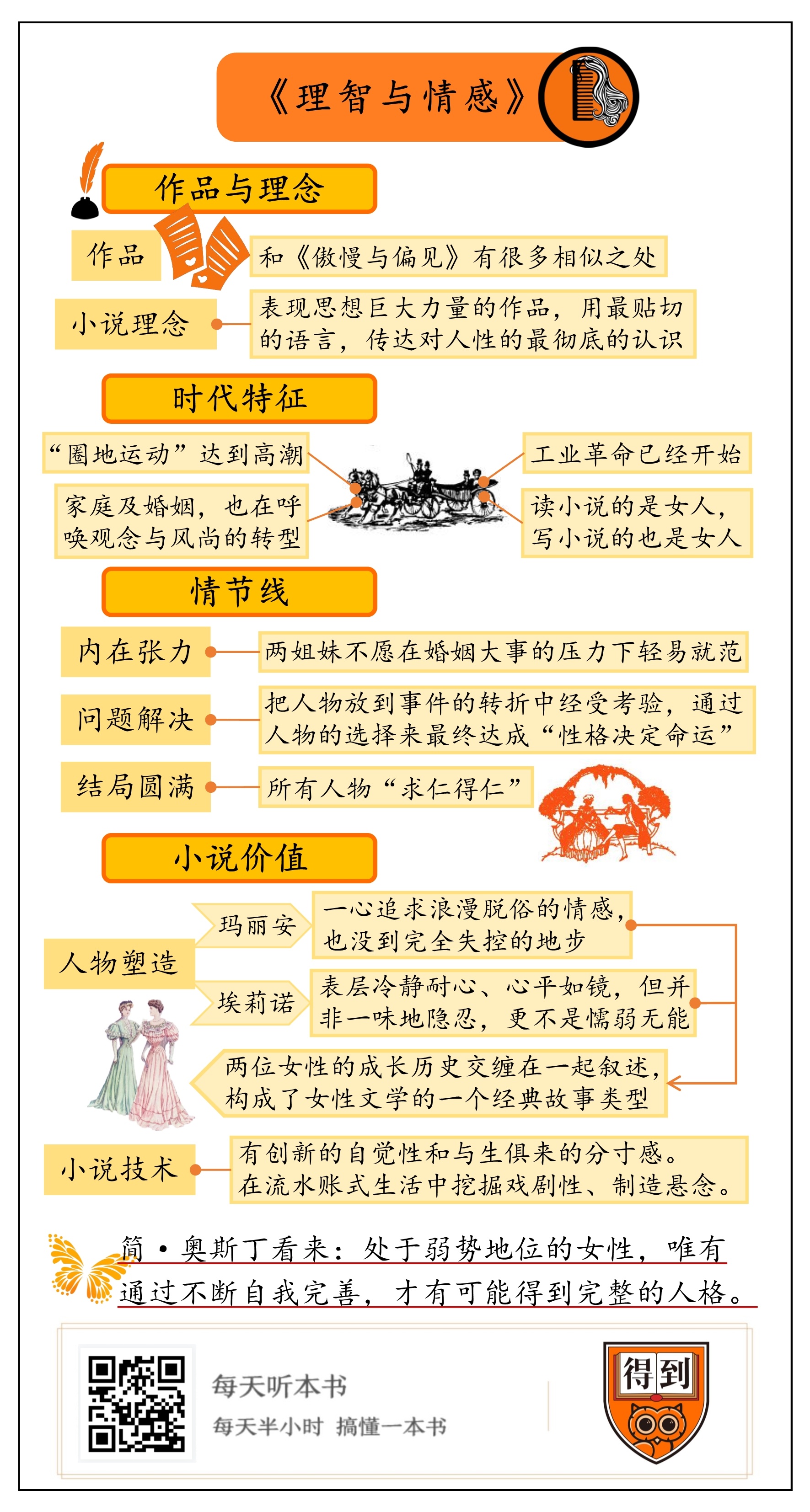

《理智与情感》是奥斯丁最重要的长篇小说代表作之一,在最重要的古典文学作品中一直占有一席之地。奥斯丁将两位女性的成长历史交缠在一起叙述,也构成了女性文学的一个经典故事类型。

核心内容

第一,奥斯丁最重要的两部长篇小说,《傲慢与偏见》和《理智与情感》有哪些共同点?《理智与情感》在哪些方面开掘得比《傲慢与偏见》更深入?

第二,在小说中,关于“理智”与“情感”之间的辩证关系,奥斯丁做出了怎样的思考和结论?

第三,作为女性文学的早期经典,《理智与情感》具有什么开创性的贡献?《理智与情感》在小说技术上有什么特点?奥斯丁如何在流水账式的生活中制造悬念,引导读者在琐碎家常中体会惊心动魄?

你好,欢迎每天听本书。本期音频为你解读的书是英国文学名著《理智与情感》。作者是英国十八世纪后期最重要的一位小说家简·奥斯丁。

奥斯丁是英国小说史上最重要的开创性人物之一,虽然她的写作题材都是日常生活,但她非常懂得在流水账式的生活中挖掘戏剧性、制造悬念。灿烂辉煌的十九世纪英国文学,离不开她的启蒙。说到奥斯丁的重要程度,看看十英镑纸币上她的头像就知道了,这张纸币终结了英国纸币上除了英国女王之外全是男性头像的历史。

我们曾经解读过她的另一部名作《傲慢与偏见》,两部作品都在最重要的古典小说里占了一席之地。这两部作品经常被放在一起,它们的确有很多相似之处。最直观的体现就是它们的名字。“傲慢”(pride)与“偏见”(prejudice),“理智”(sense)与“情感”(sensibility),这两组词汇不仅在意义上很对仗,还都巧妙地押了头韵。头韵是英语里的一种押韵形式,几个单词的第一个字母重复,读出来就会形成一种特殊的韵律。

除了书名,这两部小说,无论雏形还是成品,都诞生在同样的时段。奥斯丁从十二三岁就开始写作,1797年左右,二十岁出头的她写了两部书信体小说,十多年后,又把它们分别改写成用第三人称叙述的长篇小说。虽然奥斯丁先写完了《傲慢与偏见》,但《理智与情感》在1811年出版,比《傲慢与偏见》早两年,是奥斯丁出版的第一部长篇小说。于是,我们能看到,两部小说在故事走向、写作风格和人物设置上,都有一些相似之处,它们的题材都是,英国乡间体面人家女儿的婚姻大事。

《理智与情感》一共有50章,篇幅比《傲慢与偏见》的61章少,情节线也更简单一些。但这不意味着,《理智与情感》没有《傲慢与偏见》好看,它需要更长的时间去回味。提醒一下,今天的解读参考的是上海译文出版社的版本。

奥斯丁在《理智与情感》里,花了很多心思去塑造人物的深度。这部小说的前身叫《埃莉诺与玛丽安》,这两个人名正是书里两位主人公的名字,姐姐埃莉诺理智、冷静,懂得怎样克制情感,妹妹玛丽安则一心追求浪漫脱俗的情感。整部书里,埃莉诺和玛丽安的性格都在互相对照中显得越来越鲜明。“理智”与“情感”不仅是这部小说情节的重要组成,也体现出了奥斯丁的思考:处于弱势地位的女性,唯有通过不断自我完善,才有可能得到完整的人格。

埃莉诺与玛丽安有时是姐妹俩,有时是关系密切的好朋友。奥斯丁在这部作品里,把两姐妹的成长历史交缠在一起讲述,开创性地构建了女性文学中的一个经典故事类型,包括意大利现象级畅销小说《那不勒斯四部曲》在内的作品,都可以看成是这种故事类型的延伸和变体。此外,《理智与情感》还为小说技术的演进做出了积极贡献,这点我们最后会详细说说。

解读《傲慢与偏见》时,我们梳理过奥斯丁生活的时代特征。这些特征也能帮助我们理解《理智与情感》这部两百多年前的小说。接下来,我们就结合小说的内容,简单回顾下那个时代的特征。

在《理智与情感》中,男性人物经常谈到一个话题,“圈地”,这是一个非常鲜明的时代标记。关于圈地运动,历史书上的讲述是:在十四、十五世纪农奴制解体过程中,英国新兴的资产阶级和新贵族,通过暴力夺取了农民的土地使用权和所有权,把这些土地圈占起来,变成私有的大牧场、大农场。在欧洲,英国的圈地运动最典型,规模也最大。

到了十八世纪,英国政府通过《公有圈地法》,土地进一步被合法地私有化,农场庄园大量出现,“圈地运动”达到高潮。与此同时,英国向海外开辟新航路的事业方兴未艾,圈地运动中蓬勃发展的毛纺业产品能迅速运往国外。

十八世纪,正是奥斯丁出生成长的时代。那时,工业革命已经开始,无论是在城里还是在乡村,中产阶级越来越成为一股稳定的、举足轻重的势力。我们在奥斯丁的作品中看到很多牧师、商人、律师和乡绅,他们头上没有爵位,手里却攥着“新钱”,正在社会经济生活中产生越来越大的影响。相应地,作为社会经济生活单元的家庭,以及组建家庭的形式——婚姻,也在呼唤观念与风尚的转型。

在《理智与情感》中,我们还能看到,当时的小姐们经常以阅读诗歌为荣。第五章里,妹妹玛丽安被迫离开老宅时,情不自禁地仿照当时的诗歌抒情了一番。这个情节与当时的特定文本环境非常吻合。18世纪,当时在台面上主打的基本上都是华兹华斯那样的诗人,“小说”这种题材在英国还登不上大雅之堂。虽然已经有了海量小说作品,流传度很广,作者也能获得收益,但男作家男读者往往羞于混迹其中,这促成了一个很特殊的现象:读小说的是女人,写小说的也是女人。

简·奥斯丁就是这一批女人中的代表人物。她成长在英格兰南部一个还算体面的教区牧师家庭,全家人都能接受良好教育,有条件大量阅读。据说奥斯丁跟一位爱尔兰律师谈过恋爱,但婚事没谈拢,被耽误了终身,不过,这却成全了奥斯丁的写作。奥斯丁着力在日常生活里挖掘戏剧性,她一生中发表的六个长篇小说都是匿名发表,所有的文坛声誉都来自几十年甚至上百年之后的追认。

说到奥斯丁的小说理念,或许可以在她的另一部作品《诺桑觉寺》里找到答案。奥斯丁借着女主人公正在读一部小说的情节,站在作者立场,捍卫小说的尊严,原文写道:“(小说是)表现了思想的巨大力量的作品,一部用最贴切的语言,向世人传达对人性的最彻底的认识,并对人性的种种表现作最恰当的刻画,传达洋溢着最生动的才智与幽默的作品。”

了解完了时代特征和奥斯丁的小说理念,接下来,我们进入这部小说。

《理智与情感》的事件起因,跟《傲慢与偏见》有点像,都跟英国复杂的继承制度密切相关。小说的故事发生在英国的苏塞克斯郡,一起都要从达什伍德家的老先生撒手人寰说起。达什伍德家的家产很大,根据限定继承权的规定,老先生把产业留给了侄子亨利。简单说就是,凡是被列为“限定继承”的地产,都不能空置,必须代代相传给家族里的男性。在这项法令的基础上,老先生在遗嘱中又加了一条规矩——这份产业以后必须完整地传给亨利的儿子,以及儿子的儿子。

局面变得复杂起来:亨利的儿子约翰是他跟前妻生的,已经成年,原本就衣食无忧;亨利拿到这份产业,真正想保全的是他的第二任妻子以及跟她生的三个女儿的未来。要知道,在那个年代,女性没有独立的经济地位,她们的权益,要么靠娘家殷实,要么靠婚姻加持。

说到这,熟悉奥斯丁路数的读者,能猜到接下来大致的走向:亨利还来不及利用这笔产业获得增益,给老婆女儿留下足够的积蓄,就早早去世了。长子约翰在父亲临终时满口答应会照顾继母和妹妹,结果,父亲尸骨未寒,他就在妻子范妮的挑唆下变了卦。在第二章里,约翰跟范妮之间有一场对话写得异常精彩。奥斯丁对于对话的控制力,对于人物入木三分的刻画,以及她标志性的反讽手法,都在这场对话中体现得淋漓尽致,完全可以作为台词的经典教材。我们来看一下这场精彩的对话。

在对话开始时,约翰还想给继母三千镑安家,结果被范妮软硬兼施、步步为营地逼到墙角,先是把三千镑减半,再是试图改成按年支付。范妮说话退一步,进三步,对于按年支付的方案,她淡定地说,“当然,这比一下子就拿出一千五百镑来得好,可是,如果达什伍德太太再活上十五年,我们就上了大当了。”

约翰争辩说,继母活不到十五年的一半长,范妮冷冷地回答:“人要是有年金可拿,总是会老而不死的。”这么几十个回合下来,最后的结论是,约翰“并不特别欠父亲什么恩情,也不必顾及他什么愿望。” 他们大可以心安理得,一个便士也不用付。

就这样,继母一家被迫搬出老宅,到一座简陋的乡间别墅里安家。在旁人眼里,达什伍德的这几位女士,如果想把生活质量维持下去,最现实的办法,就是在已经成年的长女埃莉诺和玛丽安的婚姻大事上作文章。施加在两姐妹身上的社会压力,是实实在在的。

随着故事的进展,我们很快看到,两姐妹虽然性格迥异,却都不愿意在这种压力下轻易就范,她们都不想让婚姻成为某种意义上的“理财产品”。压力之下,弱者在狭窄空间内的权衡与抵抗,就构成了这部小说的内在张力。

姐姐埃莉诺跟嫂子范妮的弟弟爱德华情投意合,半路却杀出了一个叫露西的女孩,宣称自己早就跟爱德华私订终身。妹妹玛丽安对一个叫威洛比的男人一见钟情,威洛比潇洒迷人,玛丽安却渐渐发现他的态度暧昧不定,逼问之下,威洛比居然狠心寄来了分手信,还很快跟别的富家女结为连理。当两个“三角恋”的矛盾,同时达到顶点时,两姐妹似乎都被抛进了情场失意、前途未卜的漩涡。

当然,在奥斯丁笔下,问题总是有办法解决的——解决之道就是把人物放到事件的转折中经受考验,通过人物的选择来最终达成“性格决定命运”。我们跟着奥斯丁的叙述,看埃莉诺如何以不变应万变,一直隐忍到爱德华认清露西趋炎附势的本色;同样,我们跟着奥斯丁的叙述,目睹玛丽安经历了一场惊心动魄的伤寒,她在患难中发现,那位木讷的布兰登上校,更加靠谱纯良,更值得她托付终身。

在第四十八章,埃莉诺终于等来了与爱德华的重逢,两个人的尴尬、沉默,都在为戏剧高潮积蓄力量。小说写到这里,故意安排了一个误会,埃莉诺根据别人的只言片语误以为露西与爱德华结了婚。那一刻,一贯持重而稳定的埃莉诺,在整部小说中第一次、也是唯一一次出现了情绪上的失控。在大惊失色中,爱德华告诉她,露西其实是嫁给了自己的弟弟罗伯特,埃莉诺的情绪这才从崩溃边缘被拉回来。接下来,小说出现了动人的一幕:

“埃丽诺坐不住了。她几乎是跑出屋子的,门一关上,高兴的眼泪便一涌而出,她不禁以为这眼泪会流个没完的。爱德华呢,眼睛一直没有看她,现在看见她匆匆离开,也许不但看见了——甚至还听到了——她激动的声音。”

这是《理智与情感》的高光时刻。埃莉诺爆发的眼泪,跟她之前的状态构成强烈的反差,这个一直在努力保持“理性”的人物释放出感性的一面,也把读者对这个人物的情感投射推到了顶点。1995年,在李安导演的根据《理智与情感》改编的电影中,女演员艾玛·汤普森用精湛的表演,准确传达了原著里这一幕重场戏,让人过目难忘。汤普森最终因为这个角色获得了当年的奥斯卡影后。

跟奥斯丁的其他小说一样,《理智与情感》的结局很圆满。奥斯丁总是慷慨地让所有人物都“求仁得仁”:只想要钱的就暂时钻进了钱眼,希望在个人尊严和情感质量的基础上,求得安身立命之道的人——比如埃莉诺和玛丽安,当然也会守到云开雾散的那一天。

如果你看过《傲慢与偏见》会发现,读这部作品有很强的阅读快感,因为它通过对时间、地点、人物关系的排列组合,在有限的篇幅里展示事件的起承转合,给了人物的喜怒哀乐最大的戏剧空间。相比之下,《理智与情感》的情节线更简单,喜剧基调也要稍微淡一些。同时,书信体的痕迹,在这部作品中也更明显,关键情节总是用书信推动,对话在小说文本中占比也更大。小说里某些大段对话,你甚至能大致想到它原来在书信里的样子。所以,乍一眼看上去,《理智与情感》可能不像《傲慢与偏见》那么“热闹”,那么“好看”。

但《理智与情感》并不是缩水版的《傲慢与偏见》,它的“好看”之处,需要更长的时间来回味。奥斯丁在这部作品中花了很多心思去塑造人物。

妹妹玛丽安一心追求浪漫脱俗的情感,她的日常行为和价值标准,深受浪漫主义时代文学艺术作品的影响。玛丽安对那些“容貌不动人”、无法“优美地朗读库柏诗句”“不喜欢绘画”的男人毫无兴趣。在社交场合,她天生丽质,敏感热情,毫不掩饰自己对威洛比的爱慕。这种不设防的坦诚,既是玛丽安的可爱之处,也是她容易受到伤害的软肋。不过,玛丽安的情感也没到完全失控的地步,每个关键时刻,她都会在埃莉诺的劝说下回到正常轨道里来。我们也能在小说的很多细节里看到,玛丽安对婚姻的现实基础有基本认知,她认为婚姻不能“只是一种商品交换,双方都想损人利己”,“财富除了能提供充裕的生活条件之外,并不能给人类带来真正的幸福”。但她仍然表示,自己的基本需求是“每年1800英镑到2000英镑”,这个标准比埃莉诺认定的基本需求要高得多。这些在“情感”之外的细节,大大增加了玛丽安这个人物的丰富性。

再看埃莉诺,她表层的性格特征是冷静,耐心,心平如镜,但仔细分析她的言行,就会发现,埃莉诺的“理智”并不是一味地隐忍,更不是懦弱无能。在很多细节中,我们都能发现,她的冷静中蕴含着世事洞明和人情练达,她的自我克制里往往具有一定的策略导向。比如,在处理跟露西之间的关系时,埃莉诺的判断力尤为出色。她迅速而准确地分析出露西唯利是图的本色,也很快坚定了对爱德华人品的信任。在这个基础上,后来,埃莉诺静观其变的态度,以及暗中帮助爱德华寻找职位的行为,才会显得既得体又明智。

小说中,姐妹俩深谈的场面出现过很多次。奥斯丁借她们之口,不仅让“理智”与“情感”成为故事情节的一部分,而且还多了一重超越情节之外的思考。在她看来,处于弱势地位的女性,唯有通过这种不断自我完善的手段,才有可能得到完整的人格。也许,把埃莉诺和玛丽安拼接在一起,才是奥斯丁心目中的理想女性。

值得注意的是,把两位女性的成长历史交缠在一起叙述,也构成了女性文学的一个经典故事类型。在小说里,她们有时是姐妹俩,有时是关系密切的好朋友。从这个意义上说,奥斯丁的《理智与情感》无疑是具有开创性的。在这些故事中,两位女性的性格和经历往往构成鲜明的对比,她们拼接起来才能构成女性完整的理想人格。一个个体在强化某种特质的时候,往往会造成另一个特质的缺失,这种始终拥有缺失感的状态,也是女性困境的一部分。这类女性成长过程往往悲喜交集,充满艰辛、激情和悖谬,因此,格外具有震撼力。在近年的文学作品中,加拿大小说家玛格丽特·阿特伍德的布克奖获奖作品《盲刺客》,意大利现象级畅销小说《那不勒斯四部曲》,都可以看成是这种故事类型的延伸和变体。

除此之外,《理智与情感》的价值,也体现在它为小说技术的演进所做的积极贡献。

我们知道,十八世纪末、十九世纪初,小说在文学的生态系统里还处在相对底层的地位。小说技术基本上都是作家自我修行的产物,没有文学理论,也没有写作创意班。因此,奥斯丁对于小说技术创新的自觉性和与生俱来的分寸感,让人不得不感叹。

有文学研究者认为,奥斯丁是小说家中最早在文本中使用“自由间接引语”技术的。这是一种叙述方式,叙述者不仅能从客观角度去讲人和事,还能表达自己的主观态度。比如,在《理智与情感》第四章的这一段:

“埃莉诺已经把心里话都告诉了妹妹。她不像玛丽安那样相信自己对爱德华的倾心会前途光明。有时候爱德华显得无精打采,这种态度就算不是表示他冷漠无情,也说明了有什么大事同样不容乐观。如果说,爱德华感觉到埃莉诺对自己的情意靠不住,那最多也只会显得心神不宁,不大可能让他常常那样垂头丧气。爱德华的处境不能自主,不容许放任自己的感情。这也许是更合情理的原因……”

这段文字,从表面上看是埃莉诺在说爱德华,但明显反映了埃莉诺的心理活动和主观分析,更像是埃莉诺这个人物的第一人称叙述,而不是上帝视角,更不代表奥斯丁的立场。这段文字使用了自由间接引语,与前后文融为一体,让叙述简洁灵动地在主客观视角之间来回穿梭,就像摄像机机位频繁变化,这种表达效果,自然要比呆板的一问一答好得多。在《理智与情感》的大量对话中,常常夹杂着自由间接引语。

《理智与情感》虽然始终都用第三人称讲述,但大部分内容都从埃莉诺的个人视角展开。读者往往在跟着埃莉诺的眼睛洞明世事,体会她在复杂局面中如何应对。体面人家的社交圈里充满了虚与委蛇的套路,年轻男女对彼此心事的拿捏,对婚姻前景的揣摩,往往都得通过分析各种流言蜚语去操作。埃莉诺的视角,也会被扑朔迷离的传言干扰情绪,产生一些错觉。于是,我们时而会跟着埃莉诺提心吊胆,时而又跟着她识破机关、解开谜团。通过这种方式,原本琐碎平淡的日常生活,在奥斯丁的笔下变得险象环生、回味悠长,这也正是小说这种文体最迷人的时刻。

奥斯丁去世时年仅42岁,她一生中创作了六个长篇小说,题材都是日常生活。她的作品,跟我们现在对“爱情小说”的理解,其实区别很大,她的作品里没有缠绵悱恻、生死相许,只有舞会、牌局、串门和没完没了的聊天。奥斯丁的妙处,是善于“在象牙上微雕”——你用放大镜看,细部纤毫入微,还能看到手起刀落处的锋芒毕露。怎么在流水账式的生活中制造悬念,引导读者在琐碎家常中体会惊心动魄,奥斯丁自有一套行之有效的办法。

好,《理智与情感》的精华内容已经为你解读完了。最后我们再来回顾一下今天内容里的知识要点:

第一,《理智与情感》是奥斯丁出版的第一部长篇小说。它和《傲慢与偏见》,无论雏形,还是改写之后的成品,都诞生在同样的时段里。两部作品在故事走向、写作风格和人物设置上,有很多相似之处。

第二,在《理智与情感》中,奥斯丁花了很多心思去塑造埃莉诺和玛丽安。把两位女性的成长历史交缠在一起叙述,也构成了女性文学的一个经典故事类型。

第三,在奥斯丁笔下,解决问题的方法是,把人物放到事件的转折中经受考验,通过人物的选择来最终达成“性格决定命运”。

第四,奥斯丁在小说技术上,有创新的自觉性和与生俱来的分寸感。她的写作题材都是日常生活,但她善于“在象牙上微雕”,懂得如何在流水账式的生活中制造悬念,引导读者在琐碎家常中体会惊心动魄。

撰稿:黄昱宁工作室 脑图:刘艳导图工坊 转述:杰克糖

划重点

1.在《理智与情感》中,奥斯丁花了很多心思去塑造埃莉诺和玛丽安。把两位女性的成长历史交缠在一起叙述,也构成了女性文学的一个经典故事类型。

2.在奥斯丁笔下,解决问题的方法是,把人物放到事件的转折中经受考验,通过人物的选择来最终达成“性格决定命运”。

3.奥斯丁善于“在象牙上微雕”,懂得如何在流水账式的生活中制造悬念,引导读者在琐碎家常中体会惊心动魄。