《猫头鹰在黄昏起飞》 李翔解读

《猫头鹰在黄昏起飞》| 李翔解读

关于作者

村上春树,毕业于早稻田大学。他29岁开始写作,第一部作品《且听风吟》就获得了日本群像新人奖,长篇小说《挪威的森林》上市至2010年在日本畅销一千万册。其作品在世界范围内都具有广泛知名度,代表作品有《刺杀骑士团长》《挪威的森林》《海边的卡夫卡》《1Q84》等等。

川上未映子,2007年发表小说《牙齿或世界里我的比率》,入围第137届芥川龙之介奖,同年与村上春树分获第1届坪内逍遥奖大奖和鼓励奖。2008年小说《乳与卵》获第138届芥川龙之介奖。

关于本书

《猫头鹰在黄昏起飞》是村上春树迄今为止接受过的极其长的长访谈。由日本新一代年轻女作家川上未映子提问,村上春树回答。采访前后历时四次,集结成书。这本书的书名以大哲学家黑格尔的名言“密涅瓦的猫头鹰在黄昏起飞”为题,紧跟《刺杀骑士团长》之后推出。讲述了《刺杀骑士团长》诞生背后的故事,同时以作家独特的细腻发问角度,让村上难得道出了许多少为人知的创作谜辛、少年时期的经历、对女权主义的看法,以及对自己的世界声誉、日常生活乃至对离世后的思考等。

核心内容

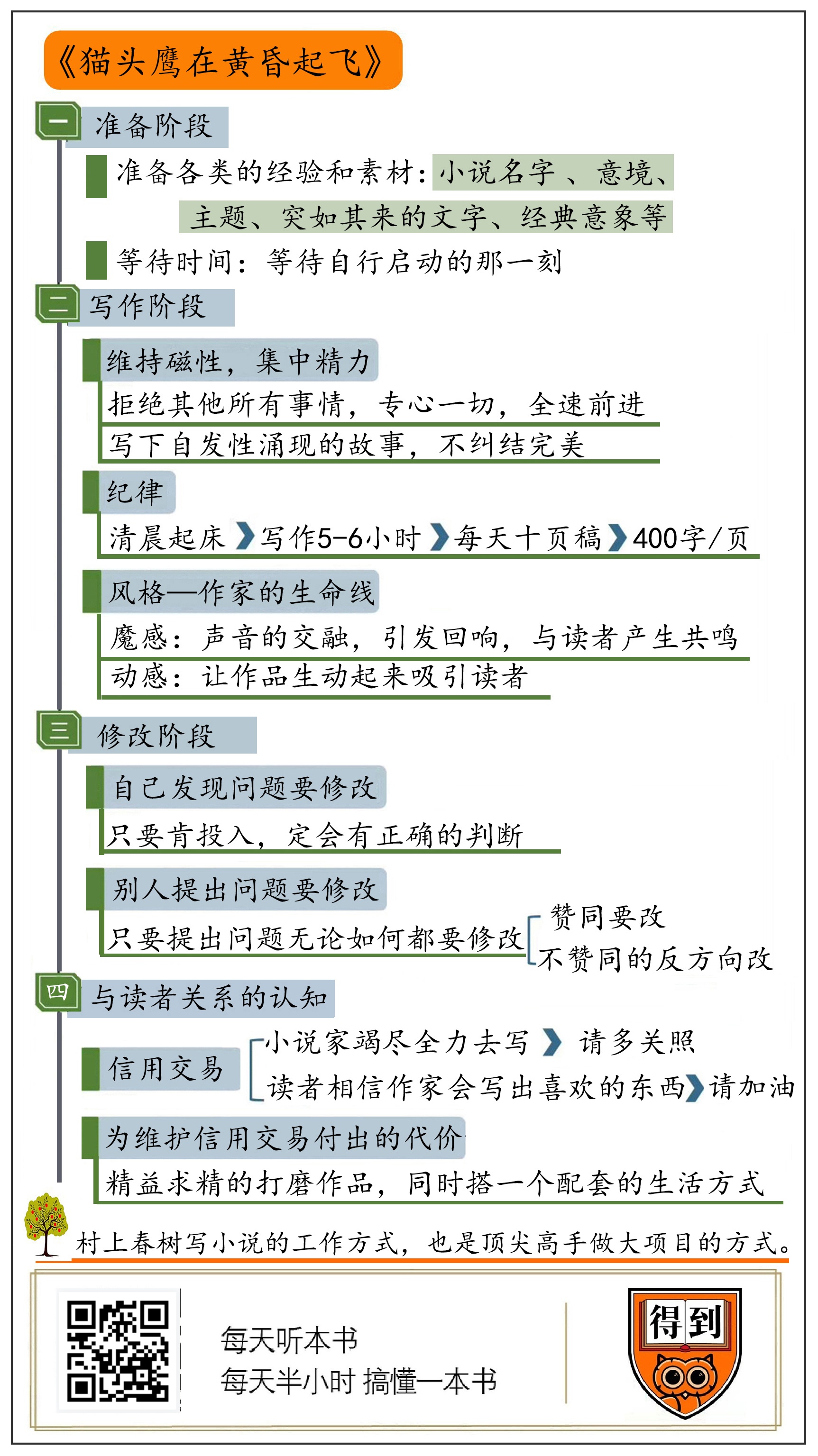

村上春树写小说的工作方式分为三个阶段:准备阶段尽量积累经验和素材,就像往抽屉里塞备用的东西一样,然后,等待恰当的写作时机到来;施工阶段要一口气写下去,每天要规律产出;在修改阶段,村上把修改看得非常重要,他的作品基本都是改出来的。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的这本书叫《猫头鹰在黄昏起飞》。

这本书其实是一本访谈录。访谈的对象,是鼎鼎大名的日本作家村上春树。提问者是一个比他要年轻将近30岁的日本作家川上未映子。所以,这本书是一个作家去采访另一位作家。访谈的内容,也都主要围绕着文学和写作。

你可能会说,我对文学、小说呀这些都不感兴趣,更别提怎么写小说了。我听这个有什么用?陶冶情操吗?

可不仅仅是陶冶情操。我给一个新的理由:这是一个顶尖高手在分享,他如何完成一个时间长、体量大的项目。就人而言,村上春树作为诺贝尔奖陪跑天团,肯定是个顶尖高手。就项目而言,村上的上一部小说《刺杀骑士团长》,中文版有780页,从准备到最终完成,用了七年时间,肯定也是个大项目。村上在访谈里,分享了很多他做这个项目的方法和流程。

下面先说一下我对访谈录这种形式的理解。

访谈录是一种特殊的文体。它的好处是,风格上更加自然,哪怕后来双方可以反复修改整理的内容,也掩盖不了谈话天然具备的即兴火花。它不像作者其他的作品,是深思熟虑的,是刻意谋篇布局,要消除掉所有偶然的。

它不好的地方也很明显,那就是,谈话容易没有结构,重点和主题不突出。如果用音乐来比喻,它更像是推崇即兴演奏的爵士乐,仰仗于乐手之间的默契配合和灵感迸发。它不是事先写好曲子和歌词,不断排练然后表演。

如果你想要迫切获取一个结构性的知识框架,那访谈录不适合你。但是,如果你很享受阅读过程里不断闪现的灵光,好的访谈就能满足你。

这本访谈录就很典型。川上未映子在序言里就承认,她从来没有做过采访,提问的时候难免没有章法。不过,好就好在,访谈对象是大家都有好奇心的村上春树,而且川上自己也是个作家,谈话的时候,会有后辈向前辈高手问道的色彩。旁听者,也能从里面有所领悟。

这本书是由对村上的四次采访组成的。采访围绕着村上的两本作品。第一次访问围绕村上的散文集《我的职业是小说家》;后面三次访问围绕长篇小说《刺杀骑士团长》。后面这本书,每天听本书也有解读,感兴趣可以去找来听一下。

接下来,我要跟你分享的,就是我从这本访谈录里收集到的那些闪现的灵光。我会把它们串起来,变成一个相对结构化的内容,转述给你。因为是作家采访作家,所以,其实访问有一条主线:作为一个成功的作家,村上春树究竟是如何工作的?讲得再普世一点,一个顶尖高手的工作方式是什么?怎么完成一个大项目?

对于村上而言,他的工作、他要完成的项目,就是写长篇小说。大体而言,村上的工作,可以分成三个阶段:准备阶段、实际写作阶段和修改阶段。

先来看准备阶段。

准备阶段,村上有一个比喻叫“抽屉”。村上说,他有一个很大的文件柜,柜子里面有很多很多抽屉。抽屉里面有各种各样他为写作准备的经验和素材。他说“必不可少的就是抽屉。如果必要的时候没有必要的抽屉一下子打开,小说就写不成。”

我们以《刺杀骑士团长》为例,来看下在开始写作之前,村上的这些抽屉里面,都准备了些什么。

写完上一部长篇《没有色彩的多崎作和他的巡礼之年》之后,村上的脑海里,突然冒出了一个主意,要写一部小说,名字叫《刺杀骑士团长》。这个有点魔性的名字,一直在村上的脑海里挥之不去。也就是说,他还不知道要写什么,但是先想好了小说的名字。这是第一个抽屉。

然后,他想到了的第二个抽屉。村上一直很喜欢日本18世纪的一个短篇小说,名字叫《二世缘》,写的是一个即身佛的故事。即身佛,指的是佛教修行者把自己封闭在一个地下洞穴,绝食修行,最后化成一个木乃伊。

在这个故事里,一个读书人在深夜听到即身佛敲打一种乐器,忍不住好奇,就把他挖了出来。挖出来之后,慢慢给他喂吃的喝的,即身佛的肉体竟然活了过来,但他的精神已经不在,于是,在世上开始了浑浑噩噩的生活。他开始吃肉吃鱼,并且重新结了婚,在世上作为一个普通俗人开始劳作受苦。这个小说就是这样一个讽刺性的故事。村上一直就很想把这篇小说的意境和主题,写进自己的小说里。

接着打开的是第三个抽屉。村上很早之前,就写了两段话一直放在电脑里。这段话后来就变成了《刺杀骑士团长》第一章开头的两段话:那年五月至第二年的秋初,我住在一条狭长山谷入口附近的山顶上……差不多总有风吹来,没有空调也能大体快意地度过夏天。

村上在访谈中说,他经常突如其来写这么一段文字,写完之后,就放在电脑里,时不时还打开文档,修改和打磨,然后看这样的文字是不是能够激发出他新的灵感。当然,也有很多写好的文字到现在也没什么用。但这两段却参与激发出了《刺杀骑士团长》。

村上说,自己是通过写文章来思考的人。他的一个重要的工作方式,就是把一段文章写下来,一次又一次修改。在这个过程里,村上期待会有什么东西自行启动。他作为作家,就是在等待自行启动那一刻的到来。

这三个抽屉里的元素聚集到一起,村上就开始启动写作。用他的话说,就像三个朋友偶然聚集一堂。但是,三个朋友聚到一起,要花很长时间。所以,等待就很重要。

他的习惯是,“等上两年才动笔,花一两年写出来”。小说家等待写作灵感涌现的时机,就像冲浪手在等海浪一样,如果海浪不到,干着急也没什么办法。

在等待的时间里,村上会翻译一些其他作家的作品,或者写一些随笔。这个过程当然同时也是在给抽屉里补充东西。然后,会出一个瞬间,村上这样形容它“忽然有一天,起跑点找到头上来:OK,是时候了,马上开写!”

这本书的名字《猫头鹰在黄昏时起飞》,表达的也是这个含义。猫头鹰总是要等到黄昏时分起飞,因为“此其时也”。时间非常重要。

村上还谈了他其他的抽屉。比如说,猫头鹰。村上以前住的房子有阁楼,里面就住了一只猫头鹰。他被猫头鹰吸引,心里就想,有一天要把猫头鹰写进自己的小说。《刺杀骑士团长》里,就真的出现了住在阁楼上的猫头鹰。

抽屉里还有经典作品的经典意象。《刺杀骑士团长》中有一个重要的人物免色,形象很像名著《了不起的盖茨比》中的盖茨比。两个人都很富有,都很孤独,身上都有神秘色彩。盖茨比每天晚上隔着海眺望对岸的绿光,免色也是每晚眺望山谷对面房子的灯光。

村上说,抽屉小的人,或者没时间去填充抽屉的人,里面的东西就会慢慢枯竭。所以,他在不写东西的时候,就是拼命往抽屉里填东西,准备各种素材和体验。因为,一旦开始写长篇,“大凡有用的东西都要上阵。抽屉哪怕多一个也好。”

这是第一步,准备和等待。

接下来,此其时也,猫头鹰起飞,就进入实际写作阶段。

村上春树把写长篇小说,比喻成巫师作法把事物召唤过来,“只要聚精会神,形形色色的东西就会噼啪噼啪附上身来。就像磁石吸铁片似的。关键取决于能在多大程度上维持那种磁性,那种精神集中力。”

可以想象,在写作过程里,一方面是他事先准备好的抽屉噼里啪啦地开开合合,另一方面是各种故事推进的想法不断冒出来。

为了保持精神集中力,村上在写长篇的时候,会拒绝其他所有事情,专心致志在手头的作品。用他的话说:“专心就是一切”。

他把自己这个阶段的工作状态形容为全速前进状态的火车,“头脑发热、保险丝断掉、肾上腺素横冲直撞。”这种状态,即使想要停下来,也不能马上停,就像高速行驶的列车一样,要花时间,要用一段距离减速缓冲。

这是写第一稿的阶段。用村上的话说,哪怕毛手毛脚,也要趁着势头,只管一门心思往前冲。这个阶段,不用担心故事自相矛盾,也不用担心结构不完美,只需要写。至于调整,那是修改阶段的工作。这个阶段,更重要的是,写下那些技术捕捉不到的、自发性涌现的故事。

在这个阶段,纪律也很重要。村上的写作纪律很有名。写长篇小说期间,他每天清晨起床,用五到六个小时写作。一旦开始动笔,每天一定要写十页稿纸,每页四百字,雷打不动。他想要借此形成一种规律性。因此,即使状态好,还想继续写,也会停下不写;状态不好,也要打起精神写满十页。如果实在不知道写什么好,他就写眼前的风景。反正就是得写够字数。

在写作过程里,村上会格外注意两个因素。一个因素他称之为“声音”,另一个因素他称之为“生动”。写作过程就像巫术,故事怎么推演,是作家控制不了的。但这两个因素却是作家可以日常修炼的。

在他看来,读者对一本书有兴趣,原因就在于,作家的声音能够跟读者的声音交融,并且引发回响。如果没有这种声音的交响,村上说,故事再有趣,也不可能引人入胜。村上以自己的非虚构作品《地下》为例。这本书,村上是通过采访奥姆真理教地铁释放毒气事件的亲历者写成的。

采访完之后,村上会把对方的话,通过自己的口再梳理一遍。在事实层面,他没有做任何的增删改动,但是在语句的顺序和说话的语感上,他进行了彻底的重构。目的就是,他要把采访者的声音,变得更容易跟读者产生共鸣。

村上说,这是一个作家之所以能成为作家的关键。他称之为“魔感”。就像古希腊里那个点石成金的国王那样,好的作家,拥有让声音跟其他人产生共鸣的魔感。所以,村上也老说,自己是从音乐里学会了写作。

只不过,这种声音是用眼睛“听”的。不是写完之后读出来,而是用眼睛感受,“用眼睛看,感受其回响,订正其回响,让回响更动听”。

除了魔感,村上还看重的另一要素,就是动感。动感让读者总是能被吸引住,不会跳读。

村上举了两个例子,来说明如何让语言生动。

第一个例子来自作家契诃夫。一个人说:喂,我说的话,你在听着吗?如果另一个人回答:听着呢。读者就很容易跳过。但是如果回答:我又不是聋子。这样的谈话就有了动感。

另一个例子来自村上很喜欢的作家雷蒙德·钱德勒。钱德勒说:对于我,失眠之夜和胖邮差同样罕见。如果这句话变成:对于我,失眠之夜很少有,语言就没有了生动的感觉,读者也会无动于衷。

村上说,“我又不是聋子”和“胖邮差”,是他文章写法的范本。靠这样的诀窍,他就能写出让读者不会轻易跳读的文章。而这样的诀窍,按照他的观察,做不到的作家,世界上有很多很多。

在魔感和动感基础上形成的文体,或者叫风格,就是一个作家的生命线。村上甚至说,他作为专业作家,四十年来做的事情就是修炼文体,把行文弄得好一点。因为,故事是会自然浮现的。故事的出现就像巫师做法一样,是玄妙的,作家只是在接收故事。但是,文体却需要作家亲手磨炼,而且必须不断进化。

这一部分讲的就是项目实际施工阶段,村上的经验。这个阶段,要有施工的纪律性,过程中不去纠结完美度而是尽量往前冲。同时村上也分享了写作里他格外看重的两个要素,简单说就是魔感和动感。魔感让作品跟人有共鸣,动感让作品吸引读者。故事是控制不了的,不可能完全想好再写,但魔感和动感,是作家可以日常练习的。

接下来,我们来看看村上春树引以为傲的“修改”阶段。

在这本访谈录里,村上提到修改时,几乎能想象出他的眉飞色舞。他说过好多次,“写完就改就是”“我的修改是相当厉害的”这样的话。

在写作阶段之所以要一鼓作气,就是为了能够写出给后面修改的文字。这些文字可能前后矛盾,可能有些粗糙,但是都是可以通过修改去拯救的。最糟糕的事情是没东西可以修改。

而且,包括前面提到的声音回响、魔感,在村上看来,都是可以通过修改来不断完善的。修改的过程,村上说,“长得几乎让人担心会不会永远持续下去”。

修改分为自己发现问题修改,和别人提出问题你来修改。

在自己发现问题修改方面,村上的态度是,无论是谁,只要肯投入时间,都能对自己写的东西做出正确判断。原因很简单,在写作阶段,作家是头脑发热的,是处于火车风驰电掣的状态。等到冷静下来,回头打量,总能发现让自己脸红的问题。所以,村上不写连载。他的习惯,是必须自己修改打磨到满意,才肯一次性交出。

对很多人而言,更棘手的是别人提出问题这部分。无论对于作家、导演还是产品经理,怎么看待别人提出的问题,改还是不改,都是一个让人头疼的问题。

在另一本书《我的职业是小说家》里,村上提到,他有一个独门规则。这条规则是:只要是别人提出意见的地方,无论如何一定要修改。哪怕并不赞同对方的批评意见,村上也一定会把那个部分重写一遍。当然,不赞同的时候,他可能会向对方建议的相反方向改。

他的逻辑是:首先,根本没有“写得很完美”这回事;其次,读过的人对某一个部分提出意见,无论意见是不是有道理,那个地方一定真的有问题。他的经验也证明了这一点,只要修改,再重读,每次都会发现还是改得更好了。

此外,他非常欢迎的是事实层面的建议。因为作家不可能所有事情都懂,难免就会写错。《刺杀骑士团长》里的重要人物免色有辆捷豹车。村上就会去店里试开同款捷豹车,以确认自己写的没问题。免色的房子非常大,小说里对房子的布局和方位都有描写。但是,最后建筑专业出身的编辑,指出了村上不少的问题。

正是因为对修改特别严苛,村上说,别人写的东西,拿来请他修改,他是绝对不会改的。如果仅仅提一些大框架层面的建议,比如某个地方可以压缩或者扩展,这还可以。但如果上手改稿子,那就牵一发动全身了,只要修改一个地方,就可能要全部修改。但是,他又不愿意用自己的风格和标准去衡量别人。所以,他不会改别人的东西。连带的,他也不愿意当文学奖的评委。

以上就是村上春树在项目初步完成,进入修改阶段后的做法和心得。村上的规则就是,只要别人提出意见,那就一定去改,虽然不一定按照意见改。

最后,再给你分享一个村上春树对于他和读者关系的认知。或者说,村上春树对他和用户关系的认知。

村上是个在写作上非常自律而且非常辛苦的作家。他曾经开玩笑说,他的生活方式,是给大众心目中关于作家的浪漫想象泼冷水。早睡早起、每天坚持慢跑、吃蔬菜沙拉、每天在书房完成固定工作量,不怎么出去旅行,夜生活几乎是零。

他保持规律生活的目的,就是为了写作。前面提到过,写长篇小说,是一个大项目,时间长、体量大,因此需要很好的体力。而且,他认为随着体力下降,思考能力也会衰退。所以,村上曾经说:“作家要是长出赘肉,就算完蛋了。”

为什么他愿意做出这样的牺牲?他的答案是:因为喜欢写小说。而且,写了四十年,书还能卖出去,想到这一点他就很开心。如果再一想,在写小说这件事情上,世界上比他做得好的人不多,就更开心了。

好,那为什么会有读者愿意追着他的书买?村上的回答非常耐人寻味。他给的答案是四个字:信用交易。

村上在访谈录里绘声绘色解释了什么是信用交易。

想象一下,他跟读者说:这本小说是个黑匣子,但是我真的花了很多时间,尽心竭力去写,它绝对不是什么莫名其妙的东西,请收下吧。

他想象读者回答:好的,明白了。然后掏钱买书走人。

这就是一种信用交易。因为读者根本不可能看完小说再决定买不买。村上说:“归根结底,小说家所需要的,无非是这种信赖关系:请多关照!”

有时候,有的读者会给他写信说,哎呀,你这次的作品我很失望,怎么也喜欢不起来。但是下一本书我肯定还是会买的。请加油。

村上说,你看,这就是最好的读者。因为读者和作家之间的信用关系已经牢不可破。读者相信作家不会糊弄他,而且,相信总会写出自己喜欢的东西。

为了维持这种信用关系,他要付出的代价就是:尽可能花时间,不厌其烦地准备、写作、修改。为此还要搭上一个配套的生活方式。与此同时,作家也能从里面获得成就感,那就是,心里暗暗对自己的读者说:怎么样,不至于对不起你吧?

好了,到这里,我对这本书的解读就要结束了。简单总结一下解读的内容。我从这本书里,给你提炼出了村上春树写小说的工作方式。这是一个顶尖高手做大项目的方法。

分为三个阶段:准备阶段尽量积累经验和素材,就像往抽屉里塞备用的东西一样,然后,等待恰当的写作时机到来;施工阶段要一口气写下去,在这个阶段,要有工作纪律,每天规律产出,在村上看来,这个阶段,故事如何推进是作家不能控制的,作家能做的是用上自己日常修炼的文体;接着是修改阶段,村上把修改看得非常重要,他的作品基本都是改出来的。

最后,在跟读者的关系上,村上把作品畅销的原因归结为:信用交易。读者相信他,愿意买他的小说,这就是一种信用交易。为了维持这种信用交易,村上付出的代价就是,必须精益求精去打磨自己的作品。

这本书我们也为你准备了电子书版本,如果对村上感兴趣的话,不妨找来看一看。

撰稿:李翔 脑图:摩西脑图工作室 转述:徐惟杰

划重点

1.在不写东西的时候,就拼命往抽屉里填东西,准备各种素材和体验。

2.故事是控制不了的,不可能完全想好再写,但魔感和动感,是作家可以日常练习的。

3.只要别人提出意见,那就一定去改,虽然不一定按照意见改。尽可能花时间,不厌其烦地准备、写作、修改。为此还要搭上一个配套的生活方式。