《牛虻》 黄昱宁工作室解读

《牛虻》| 黄昱宁工作室解读

关于作者

艾捷尔·丽莲·伏尼契生于1864年,是英国著名数学家乔治·布尔的第五个女儿,出生在爱尔兰的科克市,幼年丧父。出生不久,就跟着母亲迁往伦敦生活。从少女时期开始,她就游历了欧洲各国,还在彼得堡居住过,在那里,她同一些俄国民粹派革命者来往密切,继而对意大利以及俄国革命发生了解和兴趣。1897年9月,《牛虻》在伦敦出版,三个月以后,俄国成为它的第一个外文译本发行方。后来,这部小说在苏联和中国产生巨大影响。

关于本书

《牛虻》是英国女作家伏尼契的代表作品。故事发生在19世纪30~40年代,当时意大利部分割让给奥地利,其它地区也直接或间接地处于奥地利帝国的统治之下。小说围绕一群投身意大利民族解放运动的青年展开,主线剧情是主人公阿瑟从一个单纯的爱国青年,成长为坚毅的革命者。虽然出自英国作者之手,小说却散发着浓郁的俄罗斯文学气息。

核心内容

《牛虻》设定的时间背景,正是意大利独立战争爆发的前夕,而天主教会在当时的意大利享有意识形态控制的地位,普世性的宗教必然和民族革命相冲突,这也是为什么教皇和教廷不可能在意大利民族统一进程中扮演积极的角色。小说非常清晰地意识到了这种不可调和的冲突:红衣主教蒙泰尼里,思想开明,威望极高,但仍然无可避免地站在民族主义者的对立面,最终表现为他和阿瑟之间那极端戏剧化的两败俱伤。而阿瑟与爱人琼玛、父亲蒙泰里尼之间的情感发展和论争过程,既见证了他的成长,也让小说充满了层次感与复杂性。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是英国女作家伏尼契的经典作品《牛虻》。

对不少中国人来说,《牛虻》这个名字并不陌生。1953年,《牛虻》中文版上市的时候,三个月就卖出了50万本,是名副其实的畅销书。在苏联,这本书出版了74次,被翻译成18种苏联民族文字,又翻拍成电影,引起巨大反响。不过,同样是这本书,在英国和美国的文学界,不仅没激起什么水花,甚至还得到不少负面评价。一个英国人写的书,为什么在西方世界不受欢迎,反而在苏联反响热烈呢?作为中国读者,我们该用什么样的态度看待这本书?听完本期音频,相信你会有自己的答案。

《牛虻》的故事发生在19世纪30年代的意大利,主线剧情是主人公阿瑟从一个单纯的爱国青年,成长为坚毅的革命者。需要提醒你注意的是,这个时间设定非常重要,因为当时的意大利跟现在很不一样,不了解那段历史,就没办法理解小说里的各种冲突,所以在正式讲故事之前,我们先来了解一下时代背景。

从公元8世纪开始,一直到19世纪,意大利地区就受教皇国的统治。这个教皇国,不是一个单一制国家,而是由许多城邦、小国和贵族领地组成的,受罗马教廷领导,政教合一。1815年,拿破仑战败之后,维也纳会议召开,奥地利、俄罗斯、普鲁士、法兰西四国缔结“神圣同盟”,在上帝的名义下,重新划分势力。这一回,奥地利取得意大利主要地区的控制权。

从1848年开始,意大利各地爆发了反抗奥地利统治的运动。当时的罗马教皇是庇护九世,这位教皇比较开明,颁布了一系列改革措施,比如开放新闻自由、建立公民自卫队等。但是,面对民族独立运动,教皇却不可能公开支持某一方,因为作为天主教领袖、上帝在人间的代言人,归根结底,教皇是没有民族性、没有国籍的,他的目标是基督教世界的统一和扩大,就不可能支持意大利教徒去打奥地利教徒。而在意大利人眼里,他们需要独立统一、需要反击侵略者,所以普世性的宗教必然和民族革命冲突。《牛虻》的故事,就建立在这种冲突上。

主人公阿瑟是个私生子,从没见过自己的爸爸,他妈妈嫁给一个二婚的英国富商。富商和妈妈去世后,原配生的两个儿子继承了家产,阿瑟继续着寄人篱下的生活。尽管哥哥们供他吃穿读书,但没什么感情,一直把他当外人,刻薄的嫂子动不动就提起他不怎么光彩的身份。虽然家里环境恶劣,阿瑟却长成了个温柔单纯的少年,因为在家庭之外,有两个最重要的人给了他爱的温情:一个是医生的女儿琼玛,阿瑟的初恋对象;一个是红衣教士蒙泰尼里,他的精神导师。

受蒙泰尼里的影响,阿瑟长大后去了神学院上学。而跟阿瑟青梅竹马的琼玛则投身民族独立事业,加入了青年意大利党,是党里的活跃成员。前面我们提到,宗教和民族革命是冲突的,阿瑟最亲近的两个人一个跟宗教有关,一个跟民族革命有关,阿瑟该怎么选择呢?他的决定是,既要当虔诚的天主教徒,又要参加革命。

不过,阿瑟对革命的看法,跟琼玛不太一样。有一次,他们俩一起听了一场关于“共和国理想”的报告。阿瑟听得钦佩不已,琼玛却感到不满足,因为那个作报告的人讲了很多在思想上、感情上、素质上应该提高到什么程度,却一句话也没有说具体到底该怎么干。这种风格,跟天主教的宣教特别像。于是琼玛就感慨,耐心和容忍是不能提供出路的,意大利需要的不是耐心,而是有人站出来捍卫自己,因为天主教精神和意大利革命之间没什么关系。但阿瑟激动地反对用愤怒和激情拯救意大利,他说“意大利需要的不是恨,而是爱”。用“恨”这个字眼来概括琼玛的想法,确实有些偏激了,不过,爱与恨,或者说,从爱到恨,的确可以概括阿瑟的人生历程。

今天的读者们经历了各种言情小说、肥皂剧的洗礼,身经百战,再回头看阿瑟接下来的遭遇,就会觉得有点套路:单纯的阿瑟在忏悔中不经意泄露了组织成员的信息,导致自己和党里的一个主要成员被捕。被捕已经够倒霉了,出狱后的打击,更让阿瑟难以接受。琼玛误以为阿瑟是故意出卖同志,伤心失望之下给了他一记耳光。阿瑟回到家以后,又跟嫂子起了冲突。吵着吵着,嫂子爆出了一个大秘密:原来,阿瑟的亲生父亲正是蒙泰尼里。这个他最信任、最崇拜的人,让他成了私生子。蒙泰尼里的欺骗和背叛,让阿瑟陷入彻底的绝望和愤怒,他当场砸碎了神像,和上帝反目成仇,又伪造出自杀现场,离开这个伤心地,隐姓埋名去了南美洲。

13年后,一个浑身病痛、腿有残疾的古怪男人回到了意大利,他声音阴柔,说话刻薄,有时候冷酷,有时候又突然任性得像个孩子。他反对教会,尤其憎恨已经当上红衣主教的蒙泰尼里。他的笔就像一把刀,用讽刺文章把敌人刺得鲜血淋漓。这个古怪男人的名字叫牛虻。当然,牛虻就是阿瑟,他回到琼玛身边,与认不出自己的爱人并肩作战。而当琼玛逐渐对他的身份生疑时,牛虻再度入狱,受到酷刑。在监狱里,牛虻还和蒙泰尼里见了面,坦白了自己的身份。蒙泰尼里非常痛苦,但仍然选择站在上帝一边。最终,绝望的牛虻被执行枪决,而为上帝献祭了儿子的蒙泰尼里受到惩罚——他发了疯,很快离开了人世。

《牛虻》的故事,到这里就讲得差不多了,回到我们开头的那个问题,为什么一个爱尔兰作家要写一个意大利故事?为什么这个故事会在苏联受到欢迎?这就不得不提作者的经历了。

作者艾捷尔·丽莲·伏尼契生于1864年,出生不久,就跟着母亲搬到伦敦生活。从少女时期开始,她就游历了欧洲各国,还在彼得堡居住过。在彼得堡,她认识了一些俄国民粹派革命者,跟他们走得很近,甚至参加他们的会议。民粹派主张通过农民革命推翻沙皇统治,支持人民拥有土地的权利,希望实现地方自治。从19世纪70年代开始,民粹派发展出的一些组织就先后遭到迫害和瓦解,大量民粹派革命者流亡海外,其中一个重要据点,就是伦敦。

在伦敦的俄国流亡者之中,伏尼契结识了自己的精神偶像谢尔盖·米哈伊洛维奇·克拉夫钦斯基和他的家人。克拉夫钦斯基笔名斯捷普尼亚克,是当时非常活跃的革命理论家和作者,参加过俄国和意大利的革命活动。伏尼契选择写意大利故事,一方面是因为当时意大利已经通过解放运动实现了统一,为俄国革命提供了重要借鉴;另一方面,跟斯捷普尼亚克的密切合作,也开启了伏尼契研究意大利解放运动的契机。

那小说中的俄罗斯文学气息又从何而来呢?跟斯捷普尼亚克也有些关系。在作为小说家出道之前,伏尼契帮斯捷普尼亚克翻译了一些论文,也翻译了不少俄国文学作品。应当说,无论是俄国革命,还是俄国文学,都在伏尼契的创作中烙下了印记。而在《牛虻》写成之后,第一个外文版本就出现在俄国。1897年9月,《牛虻》在伦敦出版,三个月以后,俄文译本就面世了。根据苏联研究者的材料,在英国版出版之前,伏尼契就写信跟俄国诗人明斯基讨论俄文版的翻译,而明斯基的妻子正是《牛虻》俄文版的译者。这两口子跟伏尼契私交很好,当时俄国某书店出版的新百科全书中对伏尼契作品的介绍,很可能出自他们之手。在这段简短介绍中,伏尼契被亲昵地称为“丽莉”,关于《牛虻》,文章是这么说的:“在这部描写意大利革命时代的长篇小说中,读者可以看出俄国革命运动的影子。这是因为作者是非常熟悉俄国的革命环境的。”可以说,从一开始,《牛虻》就建立了和俄罗斯文化之间的血缘关系,其亲密程度,超过了英国这个母体。

在中国,读者是通过另一本书知道《牛虻》的,这本书就是我之前解读过的《钢铁是怎样炼成的》。

1942年,《钢铁是怎样炼成的》被翻译成中文。1949年以后,中苏蜜月期来临,苏联小说成为国内引进外国文学的主要来源,这部作品很快变得家喻户晓。因为作品中多次引用了《牛虻》,让中国读者对这本只闻其名、不见其面的小说充满向往。1953年版《牛虻》的译者就回忆说,他中学时期读了《钢铁是怎样炼成的》,对书中多次提到的“牛虻”非常好奇,心里想着有朝一日读读原著,把它译介进来。《钢铁是怎样炼成的》和《牛虻》之间的联系,主要表现在保尔·柯察金和牛虻这两个人物之间的传承关系上。比如,当保尔受了重伤,在医院治疗的时候,无论承受多大的痛苦,他都一声不吭,有人问他怎么做到的,他说“您读一读《牛虻》就明白了”。50年代初,一位叫马仁的志愿军战士在朝鲜战场上牺牲,而他留下的日记中写了三个名字:牛虻——保尔——马仁。当时,《牛虻》中译本还没有出版,可是因为小说人物之间的命运关联性,也因为中国人自身的历史语境和信仰,牛虻和保尔已然合二为一,共筑起中国读者心目中的英雄谱系。

中国读者对《牛虻》的喜爱,还引申出对小说作者的爱屋及乌,促成了一桩有趣又温馨的故事。1955年年底,《牛虻》的读者之一、中国作协会员封凤子收到美国朋友的来信,写信人提到自己的丈夫是伏尼契的侄孙,当时伏尼契已经92岁高龄,住在美国,生活拮据。伏尼契的生活状况,引起了中国作协的极大关心,作协党组将有关情况上报中央,这份请示文件非常真诚地写道:“伏尼契的《牛虻》在我国青年中影响很大,但她的生活目前竟陷于困境,我们认为我国应对伏尼契有所表示,并给以帮助。”共青团和文化部很快积极回应,以稿酬的名义,向伏尼契支付了一笔款项。于是,在那个冷战时代,在中美敌对的背景下,一笔来自红色中国的汇款,经由中国国际书店以及瑞士的某家银行,辗转寄到身在美国的原作者手中。而意外收到五千美元稿酬的伏尼契,于1956年回了信,感谢中国读者带给她的巨大惊喜。这桩几乎被历史湮没的小事,带着那个时代特有的气息,留给我们一种既陌生又亲切的温暖。

不过,《牛虻》在中国的命运,在60年代发生明显转变。从1959年到1978年,《牛虻》一直没有重印,其中一个原因是“三年困难时期”的到来。物资匮乏,纸张供应也比较短缺,因此,报刊、图书用纸额度被大幅削减,文艺书籍的印量尤其受到限制。当然,这并不是主要原因。1960年,伏尼契去世,中国国内对此没什么报道,和几年前热情的跨国界援助,形成鲜明对照。《牛虻》在短时间内受到冷落,跟50年代末开始逐步升级的中苏交恶有关。

不过,对《牛虻》的内容审查,早在中文版出版之初就已经存在,中译本在正式出版前,经过了一些删减。为了保障牛虻的英雄形象更加刚毅,一些体现性格弱点的细节被删掉。比如,在牛虻与琼玛关于暴力革命的对话中,琼玛提醒牛虻,使用暴力可能成为危险的习惯,这一部分就被删掉了。其他人物的情节也受到了删减。比如在小说前半段,还是阿瑟的牛虻,和蒙泰尼里同游阿尔卑斯山,面对落日景象,他们各自抒发感想,在这一段落中,蒙泰尼里表露出自己内心的痛苦和挣扎,也被删除了。可以想象,这样做,为的是让蒙泰尼里的反派性质更为彻底,而不会因为其人格的复杂性,获得读者的同情心。

1991年,《牛虻》的第一个中文全译本出版,50年代被删减的内容得到恢复,同时出现的,是对小说的重新诠释。从《牛虻》被翻译引进中国以来,对于这本书的讨论,始终集中在“革命”的维度上,涵盖民族主义、独立与解放运动、反宗教、英雄主义等方面。在新的历史时期里,当那些一度被删去和回避的细节成为某种新的重点,此时此刻,英雄牛虻那曾经清晰无比的面目,就重新变得模糊起来。一个尖锐的新问题浮现出来:小说《牛虻》究竟是牛虻一个人的革命故事,还是牛虻和其他人物之间的伦理故事?

对这个问题的不同回答,将决定我们如何评价这本小说。革命故事和伦理故事的主要区别,就在于革命故事以集体性的理念和行动为立足点,而伦理故事更依赖一种具体的、个人化的经验和体验。90年代末,著名学者刘小枫发表了一篇很有趣的文章,题目叫《牛虻和他的父亲、情人和她的情人》,非常明确地肯定了伦理线在小说中的核心位置。文章中,刘小枫直截了当地说:“就革命故事来说,《牛虻》没有什么惊心动魄之处,倒是他与自己的父亲和情人们以及情人的情人的伦理关系令人心潮起伏。”

前面我们提到,从阿瑟到牛虻经历了由爱到恨的转折,而促使这一转折发生的关键催化剂,正是阿瑟少年时期遭遇的伦理幻梦的破灭:他以为的那个无私的、视他如己出的人,实际上是一个背负了伦理之罪、又欺骗了他的人。当阿瑟变成牛虻,当牛虻重回琼玛身边时,两个人的位置出现了交换:当年是阿瑟试图说服琼玛用爱拯救意大利,如今,是琼玛警示牛虻暴力革命的危害。换句话说,在这个时候,更靠近宗教理念的人变成了琼玛,而牛虻则更像是某种虚无主义革命者,讽刺成了他唯一的表达方式。他一直在战斗,却似乎令人看不清他想要树立的价值是什么。或者说,对他来说,革命就在于质疑和反讽现有的价值和伦理观念,专注于破坏,而不是确立。用琼玛的话说,牛虻“对人性的神圣不够重视”,而对人性神圣的蔑视,正是以牛虻自身破碎的伦理体验为根基的。

从这样的阅读视角出发,牛虻的一切革命实践,不管是民族解放,还是反宗教,他的原始驱动力是一种“私人的痛苦”,而在中国,对于革命经典中作为终极动因的私人痛苦的揭示和承认,既是这个时代的勇敢发现,也是时代向我们展露的难题。

最后我们再来回顾一下本期内容里的知识要点:

-

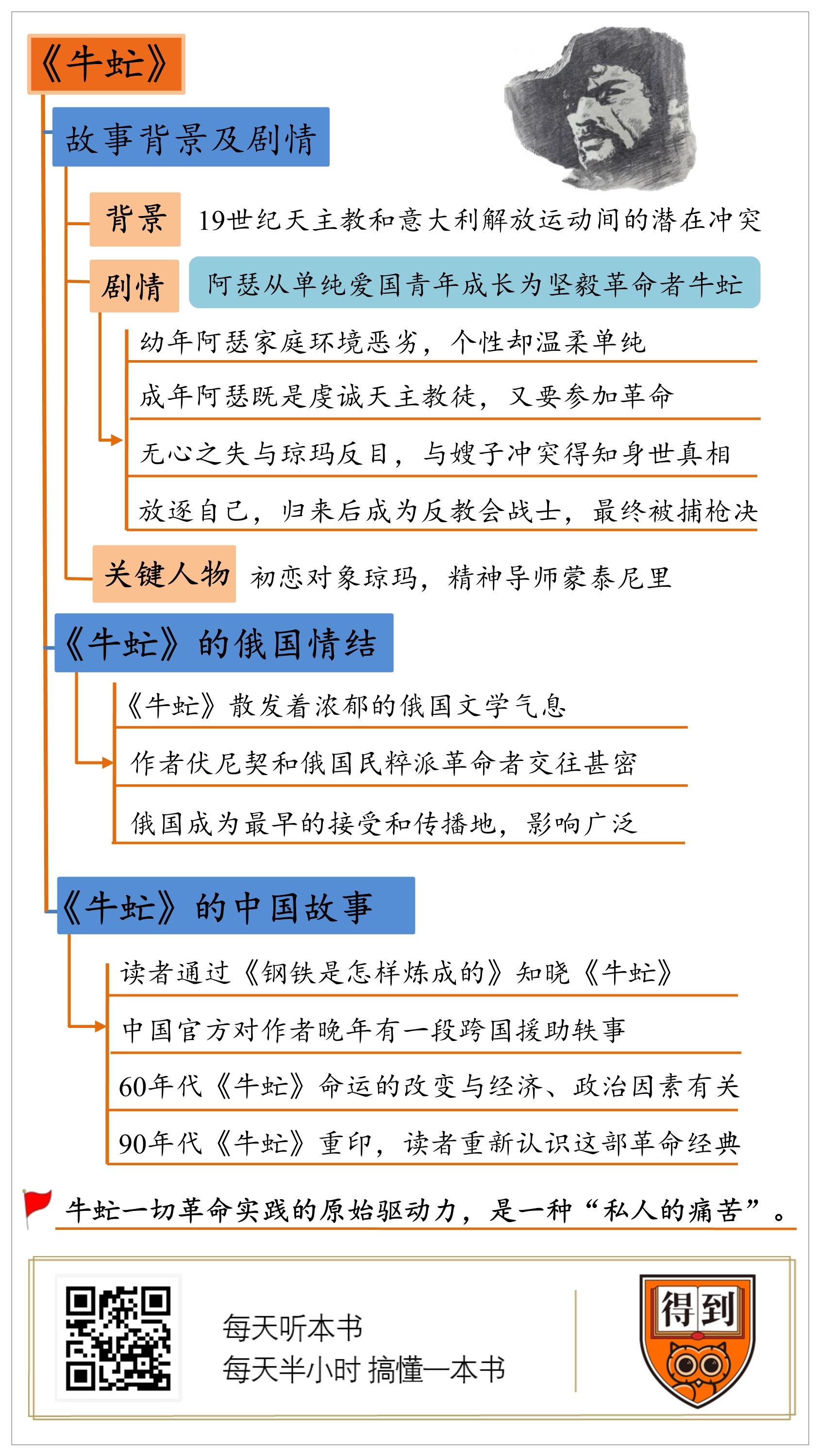

《牛虻》的故事发生19世纪30年代的意大利,讲述了主人公阿瑟如何从一个单纯的爱国青年,成长为坚毅的革命者。

-

在历史背景的角度看,《牛虻》呈现出19世纪30~40年代天主教教会和意大利解放运动之间的潜在冲突。

-

作者伏尼契是英国人,却写了一部散发着俄国文学气息的意大利革命小说,其渊源就在于伏尼契和俄国民粹派革命者的深入交往,以及从中开启的对意大利革命的研究兴趣。而在小说完成之后,俄国也成为作品最早的接受和传播地之一,并掀起广泛影响。

-

中国读者最早是通过《钢铁是怎样炼成的》知道《牛虻》的。20世纪50年代,小说被译成中文,成为当时最受青年人喜爱的畅销书,继而引发了中国官方对于伏尼契晚年生活的关心,促成了一段跨国援助的轶事。

-

《牛虻》的中国命运在60年代出现变化,曾经的畅销书此时不再出版发行,其中有经济环境的原因,除此之外,也跟中苏关系恶化以及国内政治空气的剧变有关。

-

90年代,《牛虻》的中文全译本发行,恢复了此前译本删减的内容,而中国读者也开始以一些补充性的角度诠释这部革命经典,小说呈现的伦理问题被凸显出来,人物形象也因此变得更为复杂。

撰稿:黄昱宁工作室 脑图:摩西 转述:徐惟杰

划重点

-

《牛虻》讲述了在1830年代的意大利,主人公阿瑟如何从一个单纯的爱国青年,成长为坚毅的革命者。

-

《牛虻》呈现出1830至1840年代天主教和意大利解放运动之间的潜在冲突。

-

作者伏尼契是英国人,却写了一部散发俄国文学气息的意大利革命小说,其渊源就在于伏尼契和俄国民粹派革命者的深入交往,以及从中开启了对意大利革命的兴趣。