《烛烬》 李迪迪解读

《烛烬》| 李迪迪解读

关于作者

本书作者马洛伊·山多尔是美籍匈牙利小说家、诗人和剧作家,20世纪匈牙利文坛巨匠。1900年出生在匈牙利王国一个贵族家庭。他一生困顿颠沛,流亡41年,客死异乡。他一生著有56部作品,死后被追赠匈牙利文学最高荣誉“科舒特奖”。文学批评界将他与茨威格、托马斯•曼、穆齐尔、卡夫卡相提并论。主要作品有《烛烬》、《一个市民的自白》《伪装成独白的爱情》《草叶集》等。

关于本书

《烛烬》是马洛伊最负盛名的作品,写于1942年。故事的内容是两位风烛残年的故人重聚夜宴,秉烛夜谈,回首人生的故事。从童年到青年,他们一个爱了22年,一个恨了22年,但分别的41年里,他们时刻都在等待这场重聚。马洛伊用挽歌般的文字怀念逝去的时代,以及随之消逝的贵族品德和君子情谊。

核心内容

作家马洛伊是位文学贵族,他把一个友谊破裂、相爱相杀的故事写得很高贵,充满了古希腊悲剧的力量;他把两个老人的一生、一个世纪的跌宕和人性的黑暗与温暖浓缩在一场夜宴会饮之中,展示了高超的叙事艺术。

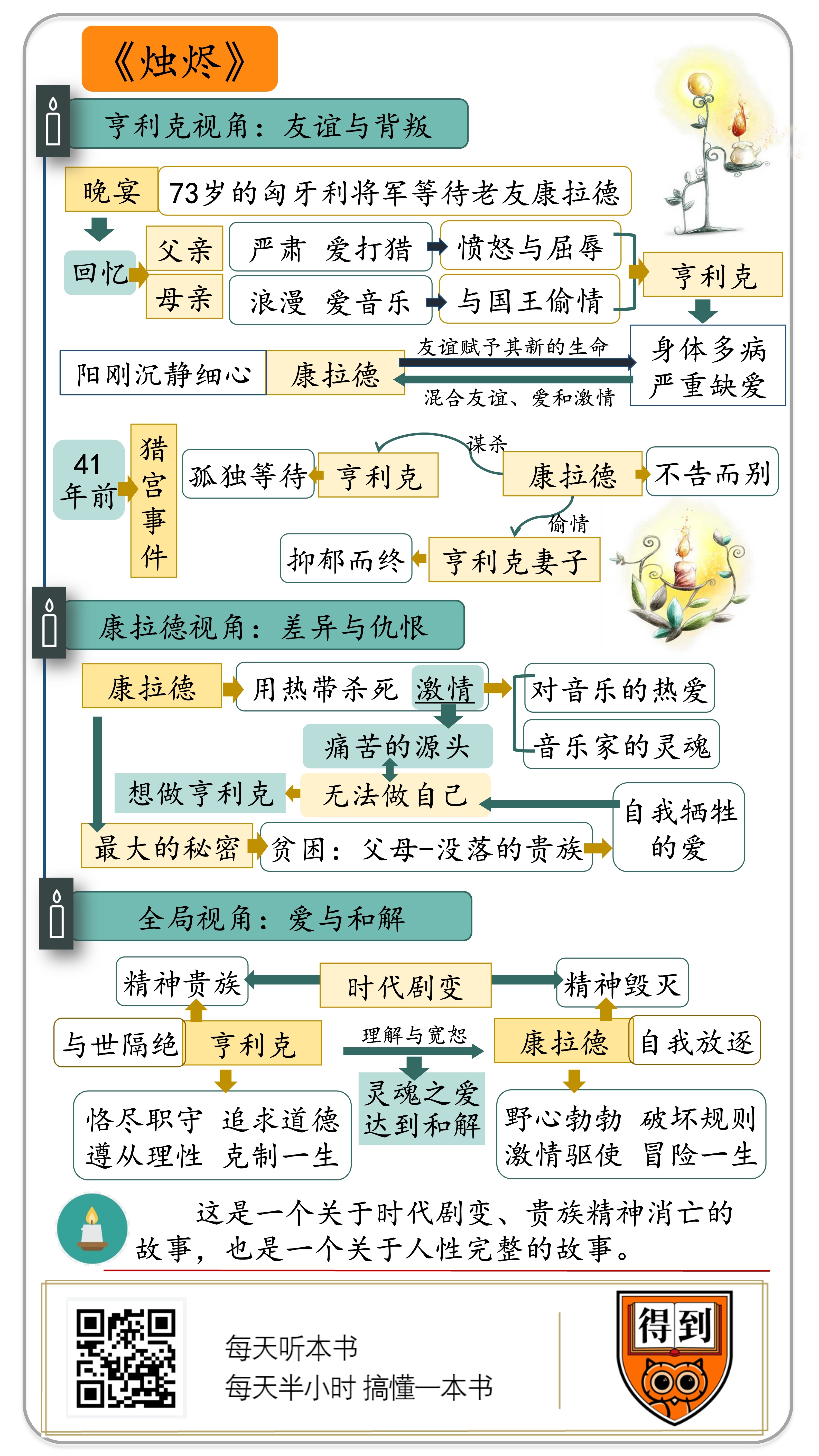

本期音频将从两个方面为你解读这本书的主要内容。首先你将听到的是一个关于友谊和背叛的故事;然后你将听到的是友谊和背叛背后的真相;最后你将听到的是从隐喻层面出发,对这个故事的重新审视。这是一个关于时代剧变、贵族精神消亡的故事,也是一个关于追求人性完整的爱的故事。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书是马洛伊·山多尔的《烛烬》。

马洛伊是20世纪匈牙利文坛一位重量级的小说家、诗人和剧作家,几乎所有著名匈牙利作家都得过以他命名的文学奖,比如诺奖作家凯尔泰斯。凯尔泰斯曾把马洛伊与托马斯·曼相提并论,称他为“民族精神的哺育者”。马洛伊1900年出生于一个贵族家庭,在匈牙利,姓在前名在后,马洛伊是姓,是国王赐给他们家族的一个贵族姓氏。在文坛中,马洛伊的形象是一个文学贵族。不过,让他备受尊敬的并非他出身的高贵,而是他文学风骨的高贵。

马洛伊一生写了56部作品,代表作有小说《烛烬》《一个市民的自白》《伪装成独白的爱情》等,这些作品大部分都是在他死后被翻译出版而引起轰动的。比如我们今天讲的这本《烛烬》,完成于1942年,当时寂寂无闻,却在1998年,作家辞世10年后,因为意大利语译本被两位知名作家举荐而登上了畅销榜,成了现象级的畅销书。2001年,英文版的问世又一次为《烛烬》的畅销推波助澜,它被译成三十多种文字,还被改编成了话剧和电影,评论界将马洛伊称为“被重新发现的大师”,将他与茨威格、穆齐尔和托马斯·曼、卡夫卡相提并论,《烛烬》也成了“被重新挖掘的杰作”。

只从故事层面看的话,这本书说的是,两个男孩曾结下金兰之交,成年后却因一桩三角恋情而友谊破裂的故事。这么听起来,这个故事好像很简单,很通俗,但其实,马洛伊这个文学贵族把它写得很高贵,写出了古希腊悲剧的力量,读完这本书,就像亚里士多德说的,你的灵魂会得到净化。为什么这么说呢?别着急,我的解读会为你揭晓答案。

首先我们从故事的最表层讲起,这本书说的是一个关于友谊和背叛的故事;然后我们再切换视角,推敲一下友谊和背叛背后的真相;最后,我们再从隐喻层面出发,重新审视这个故事,这是一个关于时代剧变、贵族精神消亡的故事,也是一个关于追求人性完整的故事。

我们先从主人公亨利克的角度出发,他用回忆给我们讲述了一个关于友谊与背叛的故事。

1940年的一个夏日,匈牙利将军亨利克在庄园中等待自己的老友康拉德,两人一起吃晚餐,整个故事就是两人的一席秉烛夜谈。

亨利克已经是个73岁的老人,孤独地生活在古老的庄园里。这一天,他收到了康拉德要来拜访的消息。收到消息,他迅速吩咐仆人换上礼服,盛装打扮,还强调晚宴要布置得和41年前康拉德和自己共进的那场晚宴一模一样。吃的饭一样,喝的酒一样,物品的摆放也一样,点的还是当年那种蓝色蜡烛,仿佛时间不曾流逝。亨利克自言自语地说:“他回来了。41年了,41年零43天。”

随后亨利克展开了回忆,把时间带回了自己的童年。那是19世纪末,他出生在匈牙利一个贵族家庭,父亲是宫廷近卫队队长,严肃,热爱打猎,母亲是个法国女伯爵,浪漫多情,爱弹钢琴,两人在宫廷舞会上一见钟情,而后闪婚。然而,“弹钢琴的手理解不了打猎的手”,两人生活在同一屋檐下,却属于完全不同的世界。婚后,亨利克的母亲沉迷于购物,她讨厌跟打猎有关的一切,于是亨利克的父亲就在森林里修建了一座猎宫,整日待在猎宫,很少回家,他不分白天黑夜地打猎,好像想要杀死谁,好像无时无刻不在准备复仇。后来,亨利克明白了,这是因为母亲和国王有了外遇,知道真相的父亲一生都沉浸在愤怒和耻辱之中。

不和谐的家庭生活,对亨利克的生理和心理都产生了破坏性的影响,他长成了一个身心都很孱弱的小孩。有一次,母亲带亨利克去巴黎看外婆,亨利克居然因为受不了外婆家的气味而生起病来,他又哭又吐,高烧不退,外婆请了好几个医生轮番上阵,都治不好他。最后,母亲只好给亨利克最亲近的人:乳娘妮妮发了紧急电报。乳娘赶到的时候,亨利克已经奄奄一息,神父的临终祷告都做完了。结果,几天后,亨利克奇迹般地活了过来。这件事让外婆非常惊讶和生气。其实,熟悉亨利克的人都知道是怎么回事:一旦到了陌生环境,亨利克就会因为极度缺乏安全感而生病,这是小孩子常见的一种身心疾病,根本原因就是缺爱;而乳娘妮妮其实就是亨利克的代理母亲,她一来,亨利克就好了。可见,亨利克只有在有爱的环境中才能活下去。

可是,亨利克不可能永远和乳娘生活在一起。从法国回家后,他被送进了维也纳城郊的一所寄宿制军校,这是父亲早已为他规划好的路。这是一所贵族军校,学员大部分都是贵族,甚至还有位王子,不过,也有少数穷小子,来自破落的贵族家庭。在军校,亨利克的身体还是很差,他总是咳嗽,医生每周来一次军校检查他的身体,宣告他的身体很“危险”,为此,父亲只好把他接回家过暑假。这时,亨利克向父亲提了一个条件,他希望父亲把他的好朋友康拉德也接回家一起住。

康拉德是睡在亨利克旁边铺位的兄弟。他是亨利克的反面。他阳刚,沉静,少言寡语,却周密细心。正是由于这种互补,两人结下金兰之交。父亲答应了亨利克的要求。就这样,每年夏天,两个男孩一起回亨利克家的庄园住,后来圣诞节也一起在那里过。他们共用同一间卧室,一起读同一本书,一起打猎骑马,就连衣服和内衣都是共用的。

有了康拉德这个兄弟后,亨利克不再生病,他在心理和生理上都强健起来了,他越来越像自己的父亲,他变成了一个骑马好手,学习成绩也很好,整个人充满了自信和快乐。可以说,正是康拉德的友谊赋予了亨利克新的生命。

但这种友谊也有危险的一面。亨利克把原生家庭中缺失的爱全部给了康拉德。他总是夸赞康拉德,把康拉德介绍给所有人,就像介绍一件杰作,一件珍宝,同时,他又担心有人会夺走康拉德。他对康拉德的情感超出了普通的友谊,更像是古希腊的那种“少年之爱”,那是一种混合了友谊、爱和激情的情感,从心理学上讲,是一种“依恋共生关系”。这种亲密的关系让乳娘妮妮非常担忧,她说,“不能再这样下去了,那孩子迟早有一天会离开亨利克,那时候亨利克会非常痛苦的。”

果然,多年后的一天,危险爆发了,这就是“猎宫事件”。

让我们跟随亨利克的回忆,回到1899年7月2日,19世纪终结前的最后一个夏天。两人已经32岁,都是优秀的青年军官。亨利克已经结婚,妻子叫克里斯蒂娜。康拉德还是单身,他和亨利克保持着年少时的友谊,形影相随,不分你我。这份友谊已经持续了22年,他们已经成为众人眼中理想友谊的化身。

这一天清晨,天还没亮,亨利克和康拉德一起去猎宫打猎。在密林深处,亨利克发现一头鹿出现在自己的视野中,那头鹿好像以第六感察觉到了危险的降临,惊愕地伫立着。与此同时,亨利克也凭借他敏锐的第六感,觉察到十米开外,有人正用猎枪瞄准着自己,而不是那头鹿。他听到了拉动枪栓的咔嗒声。那个黑暗里的人,只能是康拉德。

这是一个神秘的时刻,也是一个可怕的决定性瞬间。亨利克没有躲开,他一动不动地站在那里,等待命运的到来。他意识到,康拉德是想以那头鹿为幌子,杀死自己。与此同时,比死亡更令他恐惧的是,他不明白为什么。他只知道,对康拉德来说,这是一个杀死自己的绝佳时刻,扣动扳机后,康拉德就可以告诉世人,他为了猎杀一头鹿而误杀了自己最好的朋友,他会抱着亨利克的尸体痛哭不止,而所有人都会原谅他,甚至同情他。他们会感慨,这可真是一出古希腊悲剧啊。

当然,康拉德没有开枪,所以我们的故事才能接着讲。半分钟过去,枪还没响。突然,那头鹿腾空跃起,迅速逃跑了。也许是康拉德被这头鹿吓到了,也许是失去了杀人的幌子,也许是他产生了激烈的思想斗争,总之,他迟疑了,没有开枪。就这样,两人装作什么都没发生,当晚,还共进了晚宴。

晚宴后,康拉德不告而别,第二天一早,他远走高飞,音讯全无。亨利克凭着直觉去了康拉德在郊外的住处,在这里,他有了新的发现:自己的妻子和康拉德是情人。这个住处是个出租屋,康拉德从来不让亨利克来看。亨利克没想到的是,房子布置得很美,充满了艺术气息和浪漫情调,完全不像他印象中那个严肃的军人康拉德,奇怪的是,还有一张很大的双人床。就在这时,克里斯蒂娜也来了。确认康拉德已经远走高飞,她只说了一句话:“胆小鬼”。说到这儿你肯定已经明白了,这对情人原本计划杀死亨利克,然后一起私奔。

亨利克震惊不已,但他什么都没说,他等着这两人来跟自己解释。然而他没有等到,那场晚宴成了三人最后的晚餐。从那以后,亨利克再也没跟妻子说过一句话,而妻子也陷入沉默和抑郁。父母的命运在亨利克身上轮回着。就这样过了8年,克里斯蒂娜抑郁而终,死时只有28岁。而亨利克的余生都在孤独和等待中度过,他过着与世隔绝的生活,每天都在等康拉德回来,给他一个真相,一个答案。这一等就是41年零43天。

好,亨利克的故事到这儿就说得差不多了。我们讲的,都是亨利克在这么多年里反复回忆和推敲的事实,但事实并不等于真相。你肯定跟亨利克一样,想知道康拉德究竟为什么要杀死亨利克,克里斯蒂娜是否参与了杀死亨利克的预谋。这些问题,只能从康拉德那里得到答案。

我们不妨从康拉德的角度来看看这个故事,推敲一下故事的真相。

康拉德这个名字,很明显是对作家约瑟夫·康拉德的一个影射。作家康拉德出生在波兰,年轻时加入英国的商船队伍,去非洲冒险,后来加入英国籍。此后,他周游世界20年,37岁才开始写作。他的代表作叫《黑暗的心》,写的就是一个欧洲知识青年去非洲殖民地冒险的故事。写《烛烬》的时候,马洛伊借用了作家康拉德的名字,也借用了他的人生经历和那颗“黑暗的心”。

41年后的晚宴上,康拉德讲述了自己不辞而别后的经历。他跟着英国殖民团体去了热带。那是位于新加坡半岛深处的沼泽地,文明的欧洲人去到那里,很快就忘记了他们受的精英教育,走向了堕落。很多人都染上了性病,有了酒瘾和毒瘾,军人当起了间谍。用康拉德的话说,人到了热带,会患上“热带病”,因为热带本身就是疾病。那么,他为什么要去热带,还在那儿待了那么多年呢?

亨利克也是这么问的。康拉德回答,他想用热带杀死自己“内心的某种东西”。这种东西,就是他的激情。那么,这种激情是什么呢?这个问题的答案,还得从亨利克的记忆碎片里去找。

这种激情的表现,是康拉德对音乐的爱。他有一颗音乐家的灵魂,对音乐有着强烈的直觉和共鸣。听到音乐,他会立刻放下军人的面孔,脸色煞白,嘴唇颤抖,眼含微笑,遁入另一个世界。有年夏天,在庄园,康拉德曾与亨利克的母亲四手联弹演奏肖邦的《波罗乃兹幻想曲》,一曲终了,两人激动万分。那一刻,亨利克突然明白,康拉德和自己的母亲是一样的人,他们生活在音乐的世界里,在那里,他们可以尽情宣泄激情和痛苦;而亨利克和父亲活在另一个世界里,一个只有军队的秩序、纪律和责任的世界,对他们来说,音乐是噪音,他们连肖邦和吉普赛人的音乐都分不清,不仅如此,他们还觉得音乐是危险的,因为它会唤起人灵魂里的野性和激情。

这种激情的源头,是康拉德的痛苦。有一次,康拉德曾带亨利克去自己的家乡加利西亚旅游并探望他的父母。加利西亚是中欧历史上的一个地区,如今属于波兰和乌克兰,在我们的故事发生的时间,它归属于奥匈帝国,是奥匈帝国最贫困的地区。康拉德就出生于这里的一个没落贵族家庭,父亲是退伍军人,已经年迈,母亲是波兰人,打扮得像鹦鹉,一看就是很久没有社交生活,厚厚的脂粉掩盖不住脸上的憔悴。在这里,亨利克才明白朋友多年来最大的秘密,那就是贫穷。原来,为了供养康拉德在维也纳军校的贵族生活,夫妻俩已经变卖了房子、土地,甚至家具,过着节衣缩食的生活。在这里,沉默寡言的康拉德第一次对亨利克袒露自己,他激动地说:“我们去剧院看戏要戴的手套,都是从这里寄出去的。我的制服、学费,看戏的钱,都是从这里寄出去的。如果我需要一副新的马具,他们就得三个月不吃肉。如果我在一段晚餐上给侍者小费,我父亲就一个星期不能抽雪茄。这22年我就是这样过的。”父母这种自我牺牲式的爱,在康拉德看来是一份太过沉重的责任,让他无法做自己。

你看,康拉德和亨利克完全不同。亨利克是大贵族,他当军人是子承父业,而康拉德是为了谋生,实现阶级跃迁。说得俗一点儿,他们的差距是富二代和凤凰男的差距。这是一段无法逾越的距离。可以想象,在跟亨利克共同享受贵族生活时,康拉德的精神是多么痛苦,他的强烈的自尊又是多么扭曲。这种痛苦无法与任何人分享,只能用音乐宣泄。而在他们形影不离的22年里,亨利克竟然不了解康拉德的这种痛苦,那么,他就不曾了解真正的康拉德。

在等待康拉德给自己一个解释的41年里,亨利克渐渐用记忆的碎片拼贴出了一副完整的拼图,还原了康拉德的另一重人生。那就是:真正的康拉德恨亨利克,恨了他22年。他一直以来都想杀死亨利克,因为他无法原谅亨利克与生俱来的富有。那时候,亨利克总是对康拉德说,要把自己的钱分给他。但康拉德都拒绝了。他拒绝部分的馈赠,是因为他想得到全部,他想成为亨利克。这就像刘邦项羽看到秦始皇出巡,人们倾城而出,纷纷跪拜,十分气派,刘邦觉得“大丈夫当如是”,而项羽却在心里埋下了“彼可取而代之”的种子。

这深藏的黑暗的心,亨利克一无所知,他的妻子却一清二楚,因为他们才是同类。克里斯蒂娜出身于血脉混杂的家庭,父亲是个音乐老师。因为音乐,康拉德与克里斯蒂娜相互结识。后来,康拉德把克里斯蒂娜介绍给亨利克,却从没告诉他,这个女孩喜欢的是自己。为了实现阶级跃迁,克里斯蒂娜把她的真实自我藏了起来,跟亨利克生活在了一起。但是,她对康拉德的爱从来没有熄灭,这种激情和痛苦,她只能通过音乐和写日记来宣泄。在亨利克面前,她表现得温柔隐忍,可是她的日记本却写满了她对亨利克的不满。她总是说亨利克傲慢自负,甚至在度蜜月时,日记也写满了她对亨利克的憎恶。

真正的康拉德和克里斯蒂娜在郊外的出租房里做着他们真实的自我。他们爱,他们恨,但他们清楚地知道,离开亨利克,他们没法美满地活着,也不能美满地死去。他们只能依附于亨利克,欺骗他,却无法离开他,他们只能是一对不快乐的情人,而杀死亨利克,他们也没法名正言顺地在一起,只会更加不快乐。所以,康拉德最终没有杀死亨利克。既然无法杀死自己想取而代之的人,就只好杀死自己黑暗的心。他抛下一切,去了热带,把自己流放在时间里。

好,康拉德版本的故事讲完了,这是亨利克用他的回忆整理出来的,他一直在等待复仇,但这复仇不是杀人,而是当面对质,揭穿他。41年后的这场晚宴,亨利克复仇成功了,面对他语言的子弹,康拉德没有反驳,只有沉默。但在说完了这一切后,亨利克说出了让人震惊的话,那就是,他说,康拉德过去是、现在是,将来永远都是他的朋友。这是怎么回事呢?

这就是我们最后一部分内容了。我们不妨从隐喻层面重新审视这个故事,因为只有这样,我们才能理解亨利克,也理解作家马洛伊。

先说亨利克。其实很简单,亨利克这么说,是因为他是个精神贵族,他理解了康拉德,也宽恕了他。就像我们前面说的,他理解了康拉德对自己的恨是一种阶级仇恨,也知道康拉德因为当年的背叛而度过了备受折磨的一生,去热带自我流放,这其实是一种赎罪。在生命燃尽的时刻,康拉德来看自己,接受自己的审判,这是因为他对亨利克并不仅仅有恨,还有爱。

对亨利克来说,他们的友谊是真实的,他对康拉德的感情已经经历了漫长时间的考验,那是一种源于灵魂的爱。康拉德的出现赋予了他新的生命,让他从一个孱弱的孩子变成了一个强健乐观的军人,他陪伴他度过人生最好的时光,一起沐浴过19世纪最后的荣光,那是一个奥匈帝国雄极一时,贵族精神尚存的世界,在那段时光里,亨利克因为康拉德的存在而变得完整。就像柏拉图的《会饮》里面说的,我们爱,是因为我们贫乏,因为我们不完整,而好的爱会激发出我们人性中最好的一面,让我们变得完整。说到《会饮》,你有没有发现,《烛烬》正好是《会饮》的另一版本?所谓会饮,就是男人们一起喝酒,聊天,而柏拉图所写的《会饮》,内容就是他的老师哲学家苏格拉底和一群朋友从傍晚聊到天明的一场夜宴,而他们聊的,就是爱是什么,什么是好的爱。

对康拉德来说,“好的爱”已经随着自己对“取而代之”的激情,对男女之爱的激情,随着奥匈帝国的灭亡和19世纪的远去,永远逝去了。他对亨利克说出了这本书最著名的一段话:“曾经有一个我们值得为之生、为之死的世界。这个世界灭亡了。新的世界与我无关。这就是我能说的一切。”所以,他去往热带,“到时间中去避难”。而亨利克将军却说:“对我来说,这个世界依然还在,即使在现实中已经消亡。”

他们说的这个灭亡了的世界,是他们刚进军校时宣誓效忠的奥匈帝国,也是他们的精神家园:贵族精神。时代的剧变毁灭了康拉德的精神家园,他的心随时代而黑暗。但亨利克却拒绝改变。在完成了自己军人的使命后,他选择了与世隔绝的生活,在庄园里自我流放,拒绝外面的世界侵入自己的心。古老的庄园像一座坟墓,安放着世代祖先的亡灵,象征着贵族精神的延续和完整,庄园其实是亨利克的精神家园的化身。

在这41年里,亨利克想通了很多事。他懂得了人性的幽暗,也接受了人性的现实,他说:“我们不得不接受背叛和不忠,这是人类最难完成的重任之一”。他选择了理解和宽恕,依然像年轻时那样珍视他与康拉德的友谊,他觉得,男人之间的友谊是最高贵的情感,远远胜过男女之间的爱情,而康拉德与自己曾经的“好的爱”,就是自己守护的精神家园第一部分。

其实,康拉德和亨利克是一个完整人格的两个分身,他们生命中缺少的那块拼图,就是对方。亨利克一生恪尽职守,追求道德完善和人格高贵,而康拉德野心勃勃,破坏规则,为所欲为;亨利克遵从理性,度过了克制的一生,而康拉德被激情驱使,度过了冒险的一生。分离的41年里,他们都想念着彼此,饱受痛苦的折磨。在两人夜谈的最后,亨利克问了康拉德一个问题,这个问题凝聚了他对康拉德的深深理解。他说:“你是否也这样认为,生命的内容不是别的,而是那股有一天打动了我们的内心和灵魂,之后永远燃烧到死的激情?”而康拉德回答他:“你很清楚,是这样的。”

小说的结尾,蜡烛燃尽了。两个老人彼此作别,告别爱恨纠葛的往昔岁月,告别永不复返的昨日世界。这就是《烛烬》这个书名的涵义。在匈牙利文中,这个书名是“蜡烛燃烧到了根部”的意思。蜡烛是小说中最重要的道具,故事从点燃蜡烛迎接客人的到来说起,到蜡烛熄灭送走客人结束,两位老人聊尽了一生的沧桑。燃烧的蜡烛是时间流逝的象征,也暗示着克里斯蒂娜的缺席,因为蓝色的蜡烛是她生前的爱物。

作家马洛伊用一场夜宴会饮的时间,浓缩了一个世纪的激变。整个故事就像一场舞台剧,在亨利克的回忆和人物的对白中,我们看到了一副时代剧变的画卷中两种人的不同选择:有人坚守贵族精神,有人跟从黑暗的心,最终,我们看到的是对立的双方在柏拉图所说的“灵魂之爱”中达到了和解。这是一个关于时代剧变、贵族精神消亡的故事,也是一个关于人性完整的故事。

在现实生活中,作家马洛伊和他的作品经历了某种同步。他是亨利克,也是康拉德。他的一生在人类历史上最动荡的20世纪中度过,经历了一战、二战和冷战的风风雨雨,始终坚守着贵族精神,保持思想精神的高度独立,不与任何政治力量为伍。他针砭时弊,无论哪种政治力量当政,马洛伊都是让他们头疼的“硬骨头”。

马洛伊有本小说叫《一个市民的自白》,是一部自传式作品。这里的“市民”跟我们现在说的市民不是一个概念,它指的是包括了“贵族、名流、资本家、银行家、中产者和破落贵族”的社会阶层,音译过来就是布尔乔亚。诺奖作家库切曾说,马洛伊属于“奥匈帝国的进步市民阶层”,这个阶层的代表精神是“勤勉、爱国、有社会责任感、尊重学识”,这就是我们说的贵族精神。随着一战二战的爆发,这个阶层已经逐渐消亡,但马洛伊把它当作精神家园,守护着它。

1945年,马洛伊在布达佩斯的公寓在德军的空袭中被炸成了废墟,6万册藏书灰飞烟灭,这个事件象征着文化的毁灭。两年后,为了抗议当局对自由写作的压制,他像自己笔下的康拉德那样远走他乡,在欧洲和美洲流亡,至死都在等待祖国的解放中度过。这漫长的等待,也刚好是41年。

在异乡,他像亨利克那样封闭自己。他坚持用匈牙利语写作,这导致作品无法出版,他被世界遗忘。更遗憾的是,他没有等到“康拉德”的归来。1989年2月,89岁的马洛伊用一把手枪结束了自己的生命,这把手枪,恰好是他笔下的康拉德想要杀死亨利克的那种左轮手枪。九个月后,柏林墙倒塌,他的祖国重获自由,一年后,匈牙利出版了他的全部作品,并设立了“马洛伊文学奖”。

好,这本书的内容就说为你解读到这里了。总结一下,马洛伊是一位因时代原因被世界遗忘又被重新挖掘的文学大师,《烛烬》是他最负盛名的代表作。我们把故事折叠了三次,说了友谊与背叛,差异与仇恨,爱与和解。在这本书里,作家用他魔法师般的手笔调度着时间,将一个世纪的变迁浓缩在一场夜宴会饮中,他用一场人性的悲剧,为我们诠释了贵族精神的真谛,也把我们对友谊和爱的理解,带回了柏拉图和苏格拉底的时代,看到了友谊和爱最本真的样子。而所谓高贵,也就是回到最本真的样子。

撰稿:李迪迪 转述:徐溟旭 脑图:摩西脑图工作室

划重点

-

这是一个关于时代剧变、贵族精神消亡的故事,也是一个关于追求人性完整的故事。

-

作家用他魔法师般的手笔调度着时间,将一个世纪的变迁浓缩在一场夜宴会饮中,他用一场人性的悲剧,为我们诠释了贵族精神的真谛,也把我们对友谊和爱的理解,带回了柏拉图和苏格拉底的时代,看到了友谊和爱最本真的样子。