《点亮黑夜》 刘怡解读

《点亮黑夜》| 刘怡解读

你好,欢迎每天听本书,我是刘怡。今天我要为你讲的书,是美国传记作家莫里斯的《点亮黑夜》。这是一本650多页厚,51万字的人物传记。它的主人公,我们可以说既熟悉,又陌生。这个人就是托马斯·爱迪生。正是爱迪生发明的白炽灯泡,改变了人类的生活方式和作息习惯,使我们可以摆脱黑夜的纠缠。说他“点亮黑夜”,一点也不夸张。

当然,白炽灯泡并不是爱迪生唯一的科技发明。他还是“留声机之父”,是有声电影先驱,兴趣遍及光学、声学、电磁学、植物学等几十个领域。光是爱迪生自己注册的发明专利,就有1000多项。但是,除了这张长长的清单,我们对爱迪生的了解,就只剩下一些真假难辨的段子了。他是不是用镜子的反光,救过手术台上的妈妈?他的耳朵,真是被火车车长打聋的吗?他迫害过另一位发明家特斯拉吗?这些问题的答案,就是在美国也困扰了很多人。另外,爱迪生那句名言“天才等于1%的灵感加99%的汗水”,也误导过不少人。我们会想象,爱迪生是在一间昏暗的实验室里,不眠不休地做了几千次尝试,才终于造出了白炽灯泡。我们心目中的大发明家,好像就应该是那样的。

但是,这本《点亮黑夜》,却破除了许多关于爱迪生的误解。它告诉我们:爱迪生的确是一位个性十足,精力充沛,兴趣广泛的发明家。但他不是单打独斗的骑士,更不是不懂人情世故的书生。早在1876年,爱迪生就建立了美国第一家工业实验室。留声机、白炽灯泡等重大发明,是他带着70多人的团队,在实验室一起完成的。他还具备不错的商业眼光,创办过200多家公司,其中就有著名的通用电气。40多岁时,爱迪生已经成为千万富翁,领导着几十家工业企业和上万名员工。可以说,他是19世纪的“独角兽”企业大亨,是那个时代的比尔·盖茨和马斯克。

不仅如此,爱迪生的传奇,还是“时势造英雄”这句话的完美体现。19、20世纪之交的美国,正在经历交通业和城市化的狂飙突进。而爱迪生是一位务实的发明家,最关注社会的现实需求。他在通信、照明、声学等领域的发明创造,正是因为回应了当时的现实,才得以名垂青史。相反,爱迪生自己钟爱的一些奇思妙想,比如选矿机和特殊橡胶,不仅没能推广开来,还让他蒙受了不小的财务损失。听完《点亮黑夜》记录的爱迪生的故事,你不仅会被他的探索精神和执着热情所打动,也能更好地理解“需求”与“创新”之间的关系。这对我们的日常工作,也有借鉴意义。

本书作者埃德蒙·莫里斯,是一位享有盛誉的传记作家。他为美国总统老罗斯福撰写的早年传奇,曾荣获1980年普利策奖。他的另一本代表作《里根传》,运用了大量文学技巧和小说笔法,出版后引起了轰动。这本《点亮黑夜》,是莫里斯的最后一部长篇著作。为了写好爱迪生这位复杂的大人物,他从2012年起,花费7年时间,细致查阅了爱迪生留下的手稿和个人档案,随后才在2019年写出了本书英文版。值得一提的是,莫里斯用的是倒叙写法。他把我们的视线,从晚年功成名就的爱迪生,一步步回溯到19世纪中叶那个不安分的小镇少年,内容既翔实可信,又有画面感。学完这本书,你对爱迪生的印象,就绝对不只是那几段夸大其词的故事了。

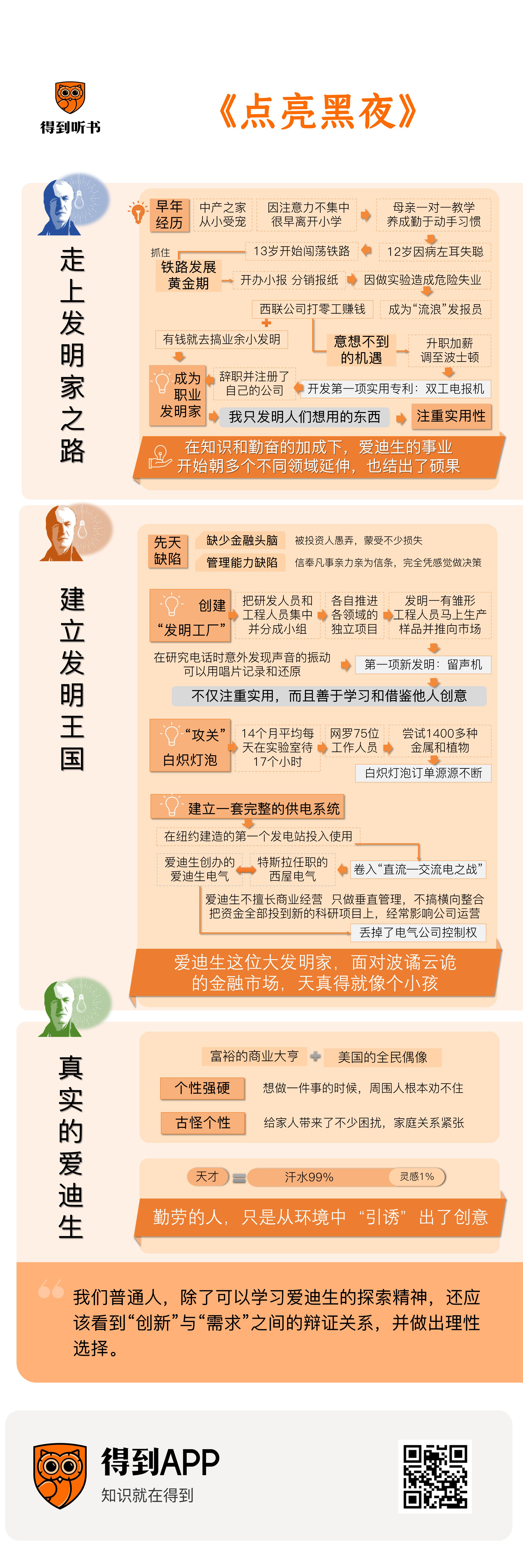

接下来,我就分三部分,为你介绍本书的主要内容。首先,我们来看一下,在爱迪生的青少年时代,他为什么会走上发明家之路,又是怎样掘到了人生“第一桶金”。在第二部分里,我会带你回顾,爱迪生的发明王国是怎样建立的,其中有哪些得失。在第三部分里,我会为你总结,真实的爱迪生是一个怎样的人,他的人生有哪些遗憾。

说起爱迪生的早年经历,你可能已经听过不少真假难辨的故事,像是流传最广的“爱迪生救妈妈”,还有他在火车上做实验、被车长打聋耳朵的传说。这些故事暗示:爱迪生后来的成功,和他在青少年时代经受的磨难是分不开的。

可惜,传说只是传说。至少,当爱迪生1847年出生在美国中北部的俄亥俄州时,家境是相当不错的。他的父亲老爱迪生是一位加拿大裔商人,在镇上开设木材加工厂。母亲南希则是牧师的女儿,知书达理。爱迪生7岁时,全家搬到了边境上的密歇根州。他父亲的生意越做越大,一度积累起6000美元的资产。这笔钱相当于今天的18万美元,可以算中产之家了。至于那个“爱迪生救妈妈”的故事,当然是后人演义的,爱迪生从来没有承认过。

不过,爱迪生10岁时,的确经历了一场家庭变故。1857年,美国爆发金融危机,老爱迪生的生意受到冲击,失去了大部分存款。但是,他们还有自己的房子,有农场和藏书,境况比真正的贫民要好得多。爱迪生又是家里的小儿子,一向很受宠。父亲除了带他在农场上帮忙,教给他“生意经”外,很少约束他。爱迪生只读过几个月小学,这段经历是真的,但不是因为家里交不起学费,而是他注意力不集中,适应不了学校的氛围。母亲南希决定自己给儿子开蒙。她带着爱迪生读百科全书,读吉本的《罗马帝国衰亡史》,还允许儿子在家里的地下室做化学实验。这样的一对一教学,持续了4年。爱迪生独特的知识结构,就是在母亲的熏陶和经年累月的自学中形成的。他对人文类书籍兴趣不大,但9岁就迷上了自然百科全书,对力学、化学和电磁学都充满好奇,还经常模仿书里的案例做实验。这种勤于动手的习惯,后来贯穿了爱迪生的一生。

12岁那年,爱迪生遭遇了一次真正的打击。他得了猩红热,继而引发严重的中耳炎,左耳不幸失聪,右耳也失去了一半听力。注意了,这个时候的爱迪生,还没有到铁路上打工,当然不可能被车长一耳光打聋。后来那段流传甚广的故事,又是他的崇拜者编造的。爱迪生自己倒是很达观,他说:“听力障碍让我变得更专注,可以不用为外界的干扰分心。”但他在晚年,也帮助传播了自己被车长打聋的故事,因为这种小段子可以增加他本人的传奇色彩。

1860年,13岁的爱迪生登上火车,开始了闯荡铁路的生涯。他每天在家乡和大城市底特律之间往返一次,出售报纸和糖果。这样的买卖,听起来很寒酸,其实大有玄机。19世纪五六十年代,美国正处在铁路发展的黄金期。爱迪生服务的大干线铁路,又是中部的交通支柱,客流量非常大。在这条铁路上当小贩,一星期能挣50美元,利润有50%,稳赚不赔。更巧的是,1861年,美国爆发了内战。公众急于了解战况,报纸供不应求。爱迪生瞅准这个商机,先是办了一份自己的小报,接着又当了老牌报纸《自由报》的分销商。每天中午,爱迪生一随火车到达底特律,马上赶去报社,抄下当天的新闻标题,通过电报发给返程各站的站长,让他们帮自己打广告。到了下午,当爱迪生带着印好的《自由报》踏上归途时,站台上已经挤满了想看最新战况的人,报纸立刻销售一空。

要是这样多干几年,爱迪生可能会当上底特律的报贩头子。但那个时候,他已经对捣鼓小发明产生了浓厚兴趣,挣来的钱大部分买了化学药剂,还偷偷在火车上做实验。一来二去,就出岔子了。1862年夏天,爱迪生把一根实验用的磷棒掉到了行李车厢,几乎引发一场大火。愤怒的车长把他赶下了火车,他失业了。万幸的是,爱迪生曾经在铁轨上救过一位站长的儿子,这位站长还是个电报员。为了答谢爱迪生,站长开始教他使用发报机。半年过后,爱迪生的收发报技术已经很纯熟了。他开始在铁路线周围四处游荡,见缝插针地找工作,变成了一名“流浪”发报员。

可别小看电报员这份工作啊,它又是美国铁路发展创造的新岗位。19世纪的铁路,不像今天有自动调度系统。火车什么时候到站,车辆怎么调配,要先发有线电报到下一站,才能确认,重要性不言而喻。当时美国的铁路电报,被一家叫西联的公司垄断着,这家公司就是今天的“西联汇款”的前身。在西联公司当电报员,属于专业技术人才,收入很稳定。不过,爱迪生并不打算打长工。他有了闲钱,就买下一堆废电池、金属线和各种科技书籍,自顾自研究跟电报有关的小发明。等到没钱了,就回西联公司上班,周而复始。五六年时间就这样匆匆地过去了。

1868年,爱迪生已经21岁了。他的业余发明还没有取得多少成果,但本职工作却迎来了意想不到的机遇。内战结束后,电报在美国得到了进一步普及。不光铁路通讯要靠它,新闻业和金融业也高度依赖电报传递消息。有时,总统刚发表一场讲话,几千个词的讲稿就要在3个小时内发送给全国各大报纸,这对电报员的能力是不小的挑战。而爱迪生恰好是西联公司手速最快的收报员,一下成了公司的红人。他不仅升职加薪,还被调到东海岸的大城市波士顿。在那里,爱迪生开发出了第一项真正实用的专利:可以同时进行收发报操作的电报机,简称双工电报机。

有了新发明,还得过两道坎:一是测试机器的可靠性,二是拉投资,启动大规模生产。但日进斗金的西联公司,却不打算让爱迪生用自己的线路做试验。于是,1869年,爱迪生辞掉工作,跑到美国通信业和金融业的中心纽约,打算碰碰运气。前两天,他四处碰壁,差点饿死在大街上。第三天,当他经过一家股票经纪公司门口时,刚好遇上公司的电报机坏了,要找人修理。这本来就是爱迪生最熟悉的活儿,他用两个小时就修好了机器。老板当场决定留下爱迪生,给他开100美元月薪。接下来几个月,爱迪生又为公司设计了一种新的股票报价机,在纽约打响了名声。1869年10月,他终于筹到足够的启动资金,注册了自己的公司,走上了职业发明家之路。第二年,一家股票经纪公司给了爱迪生7400美元,委托他开发一种股票行情收录机。这是新公司的第一笔进账。当时,爱迪生只有23岁。

在随后的几十年里,爱迪生经常强调一句话:“我只发明人们想用的东西。”这句话的深意,就藏在他前20多年的经历里。铁路和电报改变了爱迪生的人生,使他可以走出偏僻的密歇根,在纽约站稳脚跟。而这两样东西,又是大多数人的日常生活会需要的,是和美国经济、社会的发展趋势一致的。爱迪生自己搞发明,也打算按这个路子来。

不过,注重实用性,并不意味着爱迪生整天都在研究市场。他的大部分精力,还是花在开发新产品,以及关注科技领域的新趋势上。从20多岁起,爱迪生就强制自己每天读5篇论文,后来还订了27种期刊。据说,他每个月读完的书,足足有18公斤重。在知识和勤奋的双重加成下,爱迪生的事业开始朝多个不同领域延伸,也结出了硕果。

好了,以上就是《点亮黑夜》一书记录的,爱迪生走上发明家之路的经过。到立足纽约时为止,爱迪生的大部分发明,都和电报有关。当时美国的专利保护期是17年,在这17年里,任何公司想要购买或者使用爱迪生的专利,每年都得付给他好几千美元,这是一笔相当可观的收入。爱迪生甚至同时为几家存在竞争关系的公司开发电报机,因为人人都想要他的新发明。不过,随着公司业务的扩张,爱迪生的一些先天缺陷也逐渐暴露出来。比如,他是一个缺少金融头脑的人。纽约的银行家在和爱迪生谈合作时,经常在合同里做手脚,把支付方式从现金偷换成高风险的股票。而爱迪生对此浑然不觉,蒙受了不少损失。另外,爱迪生的管理能力也很成问题。他拉起了自己的团队,但依然信奉凡事亲力亲为的信条。你想啊,他一天要在实验室里待十几个小时,随后用几分钟就敲定了公司的商业计划。这种完全凭感觉做决策的习惯,怎么能不出问题呢?可以说,爱迪生晚年的一些失误,很早就有了预兆。

但是,只要回到科技发明,爱迪生就还是那个眼光精准的天才。1876年,他有了一个新创意,叫做“发明工厂”。这个词的意思是:把研发人员和工程人员集中到一起,分成几个小组,各自推进通信、光学、声学等领域的独立项目。一项发明只要有了雏形,工程人员马上开始生产样品,并把它推向市场。这个模式,就是后来的工业实验室,也是今天各种创意孵化器的前身。而爱迪生会想出这个点子,主要是因为他兴趣太广泛,自己又忙不过来。当时,他刚刚把一种四通道电报机的专利卖给一位金融大亨,赚到了3万美元。爱迪生用这笔钱,在新泽西州的门洛帕克买了一块地,盖起两排很像中学宿舍的房子,作为“发明工厂”的大本营。今天,这里已经重新命名为爱迪生镇。

门洛帕克实验室的第一项新发明,是1877年问世的留声机。听到这里,你可能要问了:爱迪生不是有听力障碍吗,怎么还能研究留声机呢?原来,声音传递到听觉神经,有两种模式。一种叫“气传导”,介质是外耳、鼓膜和中耳。另一种叫“骨传导”,介质是颅骨。我们能听到自己咽口水的声音,靠的就是骨传导。今天市面上出现的骨传导耳机,用的也是这个原理。爱迪生虽然左耳失聪,但受损的只是中耳,听觉神经还是正常的。他用牙咬住留声机,让唱针的振动传递到颅骨,就可以听到唱片的声音。留声机的实验,就是这样做成的。

搞了快10年电报机的爱迪生,兴趣为什么突然转移了呢?原来,他受到了另一位发明家的刺激,这个人就是“电话之父”贝尔。1876年6月,贝尔在费城博览会上展示了自己的电话原型机。资助他完成这项发明的,是爱迪生的老东家、西联电报公司的老板奥顿。奥顿同时也是爱迪生的投资人和采购商。听到这个消息,爱迪生马上意识到:如果电话技术变得足够成熟,那电报机就会被取代,自己的事业也会走向衰败。他立即打起精神,研究起了贝尔的设计方案,希望抢先一步开发出更实用的产品。这条路后来没能走通。但爱迪生在研究电话的过程中,意外发现:声音的振动,是可以记录在物理介质上,并通过机器还原出来的。这就是留声机的原理。等到爱迪生找到了制作唱片的合适材料,并把它跟美国人的娱乐需求结合起来之后,留声机迅速变成了“摇钱树”。到20世纪初,爱迪生自己的留声机公司,每个星期要卖出6000台唱机和90万张唱片,每年的净利润是700万美元,相当于今天的1亿多。

从留声机的故事里,你会发现:爱迪生搞发明,不仅注重实用,而且善于学习和借鉴他人的创意。注意了,这个借鉴,可不是剽窃啊。爱迪生是很尊重其他发明家的知识产权的。一项发明,要是已经注册了专利,他是绝不会去模仿的。但对那些发展还不成熟,还没有形成稳定产品的创意,他就一定要去试一试了。白炽灯泡的发明,就是一个例子。早在19世纪40年代,欧洲发明家已经研制出了白炽灯泡的雏形。但当时的灯丝质量不过关,灯泡内部也很难抽成真空,所以没法实用化。而爱迪生是从1878年开始“攻关”白炽灯泡的,他决心要一次性解决这两个难题。

在研发白炽灯泡的14个月里,爱迪生平均每天要在实验室待17个小时,累了就把大衣卷成枕头,在楼梯下面的报纸堆里打会儿盹。但他并不是孤军奋战。整个门洛帕克实验室,已经网罗了75位工作人员,其中有十几个人直接参与了白炽灯项目。在这些人里,有英国来的产品经理,有德国来的玻璃工匠,还有经验丰富的工程师。爱迪生每天早上7点会和他们一起吃早饭,第二顿饭就要等到午夜时分了。爱迪生自己不回家,助手们只好陪着他,不睡觉、不洗澡、不洗头。等到项目完成时,所有人都得了严重的失眠症。

爱迪生为自己的灯泡选择的灯丝,是经过碳化处理的耐热纤维。这样的灯丝,电阻低、发光强,适合长期使用。但具体要用什么样的材料来提取纤维,就只能靠试了。在14个月里,爱迪生的团队尝试了1400多种金属和植物,最后发现日本产的竹子最合适。至于抽真空这道程序,爱迪生求助于最新科技,用德国进口的真空泵解决了问题。到了1879年最后一天,爱迪生把58个白炽灯泡安装在门洛帕克实验室周围,让它们一起点亮。整个小镇瞬间轰动了。从第二天起,每天有3000多人从美国各地涌到门洛帕克,就为了看一眼爱迪生的新发明。铁路公司也专门增开了途经门洛帕克的列车。乘客们远眺着实验室周围的灯光,兴奋地高喊:“那玩意就是爱迪生的灯泡!还亮着呢!”

白炽灯泡问世以前,美国和欧洲的大城市,是用煤气灯照明的。煤气灯有一定的安全隐患,适合户外环境,但在建筑和交通工具上就没有那么普及了。爱迪生的白炽灯泡,刚好填补了这个空白,因此一经问世,立即受到追捧。1880年,交通业大亨维拉德从爱迪生那里订购了120个白炽灯泡,装在他的新轮船“哥伦比亚号”上。这艘船从美国东海岸开到西海岸,船上的灯泡连续点亮415个小时都没有故障,给爱迪生的新发明打了最好的广告。在那之后,铁路公司、航运公司和大企业的订单开始源源不断涌向门洛帕克。假如爱迪生足够精明,他本来可以把精力放在生产更多灯泡上,“躺着赚钱”。偏偏爱迪生已经有了更大的野心:他要给美国的大城市建立一套完整的供电系统。

爱迪生对电力的痴迷,从20多岁时就开始了。他想用电点亮自己发明的灯泡,用电驱动火车和汽车,让每个人的生活变得更便捷。而要达成这个目标,必须有供电系统。爱迪生拿出的方案,是他亲手改进的大型直流发电机。这种系统电压低,传输距离短,要用昂贵的粗铜线来连接。但爱迪生认为,这些都不是问题,因为美国大城市的居民区分布很集中,正适合部署直流电。1882年9月,爱迪生公司在纽约建造的第一个直流发电站投入使用,它可以为82所住宅的400盏白炽灯提供电力。两年后,这个数字飞涨到了508户住宅、10000多盏电灯。另外几十座美国城市,也决定部署爱迪生的发电站。但在那之后,爱迪生就卷进了一场“电流之战”,或者叫直流—交流电之战。

互联网上流传的一些野史,把“电流之战”描述成两位发明家的私人恩怨。一位自然是爱迪生,另一位则是特斯拉。在这些野史里,功成名就的爱迪生为了打压新人特斯拉,想出了许多下作的点子。但本书作者莫里斯告诉我们:这些都是污蔑。特斯拉和爱迪生的个人关系,其实相当不错。特斯拉在1884年刚到美国时,第一份工作就是在爱迪生的公司当工程师。他直到晚年还说,爱迪生“配得上10个诺贝尔奖”。爱迪生呢,也承认特斯拉是一位天才。

既然没有个人矛盾,那“电流之战”是怎么打起来的呢?原来,它涉及两家公司之争。一家是爱迪生创办的爱迪生电气,另一家则是特斯拉任职的西屋电气。西屋电气是造交流发电机的,也想抢占美国的城市照明市场,这就和出售直流发电机的爱迪生电气形成了冲突。但在这场激烈的商战中,爱迪生和特斯拉两个人根本没有冲到第一线。特斯拉本来就只是个技术专家,爱迪生呢,要操心的事情很多,把公司的经营完全交给几个助手打理。所以,“电流之战”中,爱迪生公司那些过火的宣传策略,跟爱迪生本人是没有关系的。更何况,爱迪生在短短几年后,就丢掉了电气公司的控制权。

爱迪生从自己创办的公司“出局”,这是怎么一回事呢?其实,它的逻辑,跟今天初创企业的纷争差不多。前面已经提到,爱迪生精于研发,却不擅长经营。他办了200多家公司,但只做垂直管理,不搞横向整合。公司的发展自然良莠不齐。另外,爱迪生对现金流也没有概念。他把剩余资金全部投到新的科研项目上,经常影响公司运转。这样一来,投资人坐不住了。1889年,爱迪生的老熟人、交通业大亨维德拉找来金融巨头摩根,把爱迪生名下的电力公司整合到一个系统里,组建了爱迪生通用电气。爱迪生本人因为拿不出现款,所以只占新公司10%的股份。3年后,直流电已经开始显露颓势,摩根和维拉德决定“跳船”。他们精心策划了一场并购,用主营交流电业务的汤姆森—休斯顿公司的“壳”,吞下了爱迪生通用电气。爱迪生本人拿到500万美元现金,但被迫退出新公司董事会。这家新公司,就是今天的通用电气。而爱迪生这位大发明家,面对波谲云诡的金融市场,天真得就像个小孩。

好了,以上就是《点亮黑夜》一书记录的,爱迪生从事职业发明,并创办一系列企业的经过。虽然被迫离开了通用电气,但爱迪生依然是一位富裕的商业大亨。1886年,他在新泽西州的西奥兰治买了一块新地皮,把门洛帕克的实验室整个搬了过去。新实验室最初只有6栋楼,后来发展到27栋,里面既有研发新项目的车间,也有庞大的留声机工厂和电影胶片厂。光是在西奥兰治,就有3500名工程师和熟练工人在为爱迪生工作。他早年的下属亨利·福特,在成为“汽车大王”之后,也开始照顾爱迪生的生意。到1920年,爱迪生雇用的员工已经超过1万人,他自己的财富则膨胀到了1000万美元,相当于今天的1.25亿。

1000万美元,听起来是很大一笔钱,但算算账就不太对头了。前面提到,1892年通用电气公司成立时,爱迪生拿到了500万美元现金。他还有那么多专利和新发明,怎么过了二十几年,财富只增长了一倍呢?这就又得回到爱迪生的性格特点了。爱迪生是一位兴趣广泛的发明家,而且个性强硬。他想做一件事的时候,周围人根本劝不住。拿到通用电气那500万之后,爱迪生突发奇想,要去开铁矿。他自己设计了选矿法和机器,觉得一定能成功。但我们都知道,铁矿石的价格,和国际市场息息相关,波动非常大。爱迪生刚搞了几年,就碰上矿价暴跌,直接亏光了本钱。他在晚年,还坚决排斥新兴的无线电,一门心思继续改良自己的留声机,这也造成了公司的亏损。

到了家庭生活中,爱迪生的古怪个性,破坏力就更大了。他从少年时代起,就养成了一天工作至少16个小时的习惯,睡得很少,吃得也很少。这在搞事业时属于优点,但他的家人就得受累了。爱迪生一生结过两次婚,有6个孩子,其中4个跟他关系紧张,甚至闹上过法庭。到1931年爱迪生去世前,他已经是全世界最有名的美国人,是公众膜拜的偶像,但他的家庭“内战”却持续到了最后时刻。这无疑也是一种遗憾。

好了,关于莫里斯这本《点亮黑夜》的主要内容,就为你介绍到这里。

距离爱迪生去世,已经过去了90多年。但他留下的一些重要发明,比如白炽灯泡,至今仍在影响我们的生活。这些发明,首先要归功于爱迪生的个人才智和不懈努力。但它们能成为大众普遍接受的产品,跟社会发展创造的需求也是分不开的。我们普通人,除了学习爱迪生的探索精神,还应该看到“创新”与“需求”之间的辩证关系。另外,即使是爱迪生这样的天才,在经营公司时也出现过管理失误。这同样是我们可以吸取的教训。

有意思的是,爱迪生并不喜欢自己那个金句“天才等于1%的灵感加99%的汗水”。他更喜欢说:“创意不是天生的,一切都来自外部。勤劳的人,只是从环境中‘引诱’出了创意。”这既是一种自谦,也是他对自己发明生涯的最佳总结。

以上,就是这本书的精华内容。此外,你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友,恭喜你,又听完了一本书。

划重点

-

爱迪生并不喜欢自己那个金句“天才等于1%的灵感加99%的汗水”。他更喜欢说:“创意不是天生的,一切都来自外部。勤劳的人,只是从环境中‘引诱’出了创意。”这既是一种自谦,也是他对自己发明生涯的最佳总结。

-

我们普通人,除了学习爱迪生的探索精神,还应该看到“创新”与“需求”之间的辩证关系。