《海边》 黄昱宁工作室解读

《海边》| 黄昱宁工作室解读.mp3

你好,欢迎每天听本书。

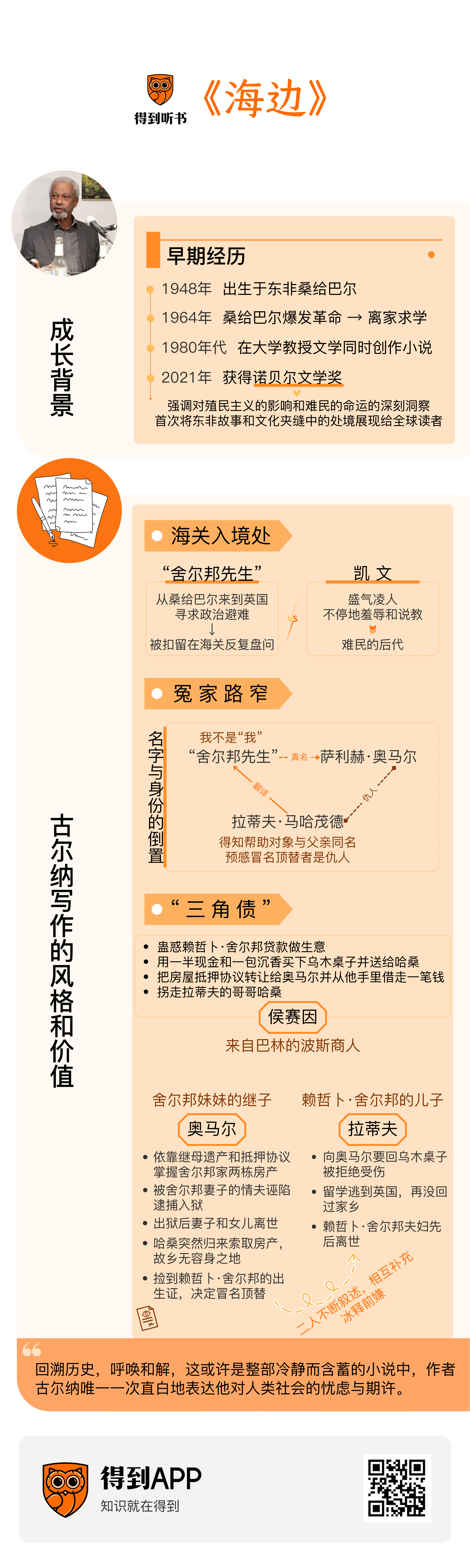

今天为你解读的是2021年诺贝尔文学奖得主,英籍非洲裔作家阿卜杜勒-拉扎克·古尔纳的代表作,长篇小说《海边》。选择把这部小说介绍给你,我主要有三点考虑。

首先,古尔纳是近年获得诺贝尔文学奖的文学大师中非常独特的存在——这位作家的出现,使得诺奖的文学视野,前所未有地投向东非与欧洲之间那条充满离散悲欢的迢迢长路。诺奖的表彰,让我们意识到,回顾当代文学史,古尔纳是绝对不该被忽略的名字。

其次,2024年3月,古尔纳应邀来到他一直向往的中国——上一位访华的诺奖作家还是十年前的奈保尔。古尔纳在上海、北京和浙江与中国多位作家对谈,甚至还上了“东方甄选”的董宇辉直播间。六十万中国读者第一时间见证了当时的盛况。作为主办方代表之一,我有幸主持了一场古尔纳先生与2023年茅盾文学奖获得者孙甘露先生的文学对谈,同时也有机会与古尔纳聊聊他的小说。因此,在后面的解读中,我会和你分享关于这本书的第一手材料,洞悉作者本人的文本意图。

另外,和你分享古尔纳的《海边》,我还有第三点考虑:在我看来,在古尔纳所有的长篇小说中,《海边》具有显著的代表性,小说描述的时空虽然离我们很遥远,但其中曲折动荡的时代变迁,复杂交缠的大家族结构,完全可能在中国读者中取得深层共鸣。

在正式进入对小说文本的解读之前,我们还是首先聚焦古尔纳这位作家的独特成长背景。古尔纳的人生经历说简单也简单,说复杂也复杂。简单地说,1948年他出生于东非的桑给巴尔,16岁那年该地区爆发革命,古尔纳在动荡的战局中去国离家,远赴英国求学。他没有听从家里的安排去学习像医学或者法律那样“有用”的学科,而是从一开始就选择走上文学道路。从1980年代开始,古尔纳就一边在大学里教文学,一边开始小说的创作和出版。值得注意的是,古尔纳的母语是非洲的斯瓦希里语,但是他的创作都是用英语完成的。在2024年的这次访华中,当人们提起他最初的小说发表在1984年时,古尔纳很认真地纠正说:“我不是三十多岁才开始写作的,我其实在二十三岁左右就已经开始动笔了,只是写完以后隔了很多年才有机会出版。当你选择写作这件事情的时候,它从来不是容易的职业,如果你的运气一直不好,或者你自己不够坚持的话,很有可能你自己中途就会放弃。”

这段话提醒我重新审视古尔纳那看起来简单的人生轨迹。古尔纳很少提及个人经历,迄今也没有出版过回忆录。然而,那些在遥远陌生的环境中适应与寻找的努力,以及一路上经历的艰辛与失落,我们都可以在他的十部长篇小说,在那些故事和人物里找到蛛丝马迹。在长达数十年的创作生涯中,古尔纳尽管在主流文坛中找到了自己的一席之地,但在大部分时间里,他并没有被笼罩在名利的光环中。在2021年他获得诺贝尔文学奖之前,他的最高获奖纪录只是进入过布克奖和惠特布莱德奖的短名单,而他在后殖民文学理论上取得的成就,似乎要比小说创作更耀眼一些。

纵观近十年的诺贝尔文学奖名单,古尔纳确实属于典型的“冷门”。不过,如果对诺奖的宗旨和历史有较为深入的了解,那么这个选择其实是完全合乎情理的。在诺奖的历史上,一直都有这样的特色,每隔若干年就希望挖掘出被主流文坛忽略或低估的“遗珠”,以体现诺贝尔文学奖一贯坚持的独特判断标准。瑞典文学院在给古尔纳的授奖词上,强调获奖的理由是古尔纳先生的作品“对殖民主义的影响和身处不同文化、不同大陆之间鸿沟中的难民的命运,进行了毫不妥协和富有同情心的深刻洞察”。如果我们回到文本,细细阅读古尔纳的作品,就能体会到这样的概括是平和而准确的。诺贝尔奖把古尔纳的作品真正带入了全球读者的视野,第一次把来自东非的故事,把那些微妙的、无可言传的文化夹缝中的处境栩栩如生地展现在读者眼前——这便是诺奖“爆冷”的意义所在。

接下来,我们就进入《海边》的故事,透过这个非常典型的文本,理解古尔纳写作的风格和价值。

《海边》先后出现了两位叙述者,第一位叙述者在开头告诉读者,“我一辈子都住在海边”,如今也住在一个海边小镇。但在眼下的这个小镇,他得算是半个陌生人,街道让他紧张,他对周遭的人们一无所知。然后,镜头一转,叙述者的回忆把我们带到了“难民困境”的典型场景,也就是二十世纪末伦敦盖特威克机场的海关入境处。叙述者刚从桑给巴尔来到英国寻求政治避难,被扣留在海关,被一位名叫凯文的官员反复盘问。凯文根据证件,把叙述者称为“舍尔邦先生”。

这一段在逼仄空间里的对话写得非常精彩,人物的心理在言语交锋中纤毫毕现。起初,“舍尔邦先生”只想低调过关,装成听不懂英语的样子保持沉默,而凯文盛气凌人,带着明显的厌烦想把“舍尔邦先生”草草遣返。当“舍尔邦先生”亮出自己的难民身份时,凯文脸色一变,因为他知道按照英国政府的决定,他必须接受来寻求避难的人。然而,在接下来的对话中,凯文的羞辱和说教仍然没有中断,反复质问对方:“舍尔邦先生,你这个年纪的人,为什么还要这样?……你会孤苦伶仃、一贫如洗,生病的时候,没有人会照顾你。你为什么不留在你自己的祖国安度晚年?这是年轻人玩的游戏,所谓避难,其实就是想到欧洲找工作和发大财,不是吗?这里面没有什么道德不道德的,只有贪婪。也不存在所谓的生命危险,只有贪婪。舍尔邦先生,像你这样年纪的人,应该不至于要走这条路。”

情节接下来的发展令人意外,随着凯文这场独角戏的继续,我们逐渐发现,他本人竟然也是难民的后代。他的父母来自罗马尼亚,可他振振有词地强调自己的出身具有“舍尔邦先生”无法比拟的优越性——他说:“我们是欧洲人,我们属于这个大家庭,名正言顺……跟你说了这么多,我自己也很难过,因为你听不懂,真希望你听得懂。像你这样的人纷纷涌进来,丝毫没有考虑到会造成什么伤害。你们不是这个地方的人,你们不会珍惜我们所珍惜的任何东西,你们没有经过几代人的付出,我们不希望你留在这里。在这里,你的日子一定会很艰难,你会承受各种羞辱,甚至会遭受暴力。”在凯文洋洋得意的训诫中,难民之间的“鄙视链”若隐若现,构成了这段故事里最具讽刺意味的情节。

为了过关,“舍尔邦先生”在沉默中熬过了凯文的刁难,并且任凭他没收了自己从家乡带来的珍贵的沉香。沉香自然而然地引出了第一段关于故乡的回忆,那曾经是波斯商人侯赛因赠送给他的礼物。让我们先记住这个名字,因为随着叙述的进展,我们会发现侯赛因是引发一系列事件冲突的关键人物。

入境以后,“舍尔邦先生”被送去一个海边小镇暂住,在漫长的孤寂中等来难民组织的法律顾问瑞秋。他在回忆中语焉不详地提到,自己在证件上的名字赖哲卜·舍尔邦其实并不是自己的真名,而是属于一个他认识多年的人。他没有把冒名的事情告诉瑞秋,然而瑞秋带来的消息却让他大吃一惊:难民委员会为他安排了一位精通斯瓦希里语、同样来自桑给巴尔的中年学者来替他翻译,学者的名字叫拉蒂夫·马哈茂德。这个名字一下子就引起了他的焦虑。绕了地球大半圈,他居然与自己的冤家碰到了一起;而且他很清楚,只要瑞秋把自己的名字告诉拉蒂夫,对方也一定会来找他问个究竟。在麻木的等待中,他对自己说:我不是“我”。如果是“我”的话,不管说了什么,要么会让我成为英雄,要么就是一个奴隶,我会和不可争辩的人争辩,会和记仇的人成为仇人。

铺垫到这里,读者对即将到来的会面一定充满好奇。但第一个叙事者的声音到此告一段落,视角一转,我们发现叙述的话筒已经握在了刚刚提到的中年学者拉蒂夫手里。

拉蒂夫多年前从桑给巴尔出发,先在东德留学,再辗转逃到英国,从此再也没有回过家乡。尽管经过多年努力,拉蒂夫在英国已经获得了一定的社会地位,既是诗人,也是教授——有点像作者古尔纳本人的身份。不过,如果你细读拉蒂夫的独白,仍然能在很多生活细节里发现他的敏感和不安。也许,在内心深处,他仍然时常觉得自己是个局外人。

瑞秋寻求难民援助的电话留言果然让拉蒂夫心潮起伏——他需要帮助的对象,居然和他的父亲赖哲卜·舍尔邦有着一模一样的名字。更令人惊讶的是,拉蒂夫几乎没有经过多少思考,就猜到了这位冒名顶替者多半就是与他们家纠缠了多年的那个人。他对自己说:“其实,我并没有充分的理由认定,那只是一种预感,我一想到那个人阴魂不散就感到痛苦和恐惧……”

故事写到这里,发生了名字与身份的倒置。读者在第二位叙事者拉蒂夫的讲述中,重新认识了第一位叙事者的身份——他不是舍尔邦先生,而是真正的舍尔邦先生的仇人,名叫萨利赫·奥马尔。拉蒂夫和奥马尔这两位叙事者,也正是这部小说的两位主角。接下来的故事,以及两个家族横跨了数十年的恩怨情仇就在两位主角的交替叙述中,徐徐展开。

这里必须展开说说前面提过的那位关键人物侯赛因了。先前奥马尔曾经说过:“给我沉香木的是一个来自巴林的波斯商人,他和千千万万来自阿拉伯、海湾地区、印度、信德和非洲之角的商人一样,会在合适的季节趁着信风来到我们这里。每年他们都会在那个季节来,这个传统至少已经延续了一千年。”

在这里需要给大家补充一点背景知识:桑给巴尔在地理位置上临近东非海岸、毗邻印度洋,处于印度洋贸易路线上的中心位置,与阿拉伯世界有着悠久的贸易史。早在被殖民者关注之前,这座小岛就常有商贾往来,飘荡着含混复杂的“世界主义”气息。因此在古尔纳那些以更大篇幅书写故乡的小说里,经常出现像侯赛因这样飘忽而精明的商人角色,比如小说《天堂》里的阿齐兹叔叔。

在奥马尔的记忆中,侯赛因是个充满魅力的人物。用奥马尔的话说:“他是个有故事的人,他给我描绘过那些遥远而美丽的地方……他讲的那些故事都和他本人有关,让人觉得他是个见过大世面的人。”正因为如此,当侯赛因后来提出向奥马尔借钱的时候,他不仅毫不怀疑,而且“受宠若惊”。

这是第一位叙事者奥马尔的视角。而如果我们从第二位叙事者拉蒂夫的视角出发,故事可就复杂了。接下来出场的人物有点多,我先帮你捋一下。前面已经说到,拉蒂夫的父亲叫赖哲卜·舍尔邦,也就是多年以后,奥马尔入境英国时冒名顶替的那个人。接下来有个新出场的人物叫哈桑,他是拉蒂夫的哥哥。拉蒂夫、哈桑和他们的父亲赖哲卜·舍尔邦跟奥马尔之间有一场纠结的恩怨,而这场恩怨正是被那个名叫侯赛因的商人挑起来的。

事情是这样的:1950年代,拉蒂夫的父亲赖哲卜·舍尔邦在工务局当差,在商人侯赛因的蛊惑下,他将家里的房子抵押给侯赛因,贷款做生意,结果血本无归,只能眼睁睁看着自己的房子任由侯赛因处置。时间来到1960年,侯赛因在一家家具店里看中了一张精美的乌木桌子。而这家店的主人,正是奥马尔。侯赛因用一半现金和一包沉香买下了乌木桌子,却把它转手送给了赖哲卜·舍尔邦的儿子,拉蒂夫的哥哥,哈桑。紧接着,侯赛因又把先前弄到的舍尔邦的房屋抵押协议转让给奥马尔,并从他手里借走了一笔钱,自此销踪匿影,还顺便拐走了哈桑。侯赛因这一通操作下来,拉蒂夫家里真是雪上加霜。拉蒂夫的父母原本感情就不好,母亲甚至长期与高官私通。经过这次重创,整个家庭几乎分崩离析,只是勉强维持一个千疮百孔的空壳罢了。

所以,在这个故事的表层,奥马尔和拉蒂夫这两位主角的家族恩怨,首先表现为一笔复杂的“三角债”。始作俑者侯赛因是最大受益者,他几乎是空手套白狼,把拉蒂夫家的房子间接抵押给了奥马尔,自己既拿了奥马尔的钱,又拐走了舍尔邦家的人,哈桑。

这笔三角债当然会成为日后的定时炸弹。1963年,奥马尔果然凭着那一纸转让的抵押协议起诉了舍尔邦家,顺理成章地打赢了官司,强行收走了对方的房子。拉蒂夫受母亲之命,想去找奥马尔要回原来家里的那张乌木桌子——那正是当年侯赛因从奥马尔的家具店里买来送给哈桑的礼物。但这个要求被对方拒绝了,这无情的一幕在拉蒂夫幼小的心灵里留下难以磨灭的烙印。可想而知,多年以后,当这两个人在异国他乡的身份地位发生了倒转,他们的这番重逢,会是怎样的尴尬与僵硬。

不过,随着奥尔马与拉蒂夫交替叙述的进行,尘封的记忆被逐渐打开,两个人的叙事都在互相补充中得到修正。我们渐渐发现,两家的恩怨远不止表层故事那么简单。他们之间的关系,也远不止一栋房子可以概括。

早在侯赛因介入之前,赖哲卜·舍尔邦与奥马尔的上一代人就已经有错综复杂的姻亲关系。在拉蒂夫的回忆里,他其实一直在回避一个事实,这就是他的父亲赖哲卜·舍尔邦并不是他想象中的那样无辜。拉蒂夫的曾祖父是个赫赫有名的大人物,到他父亲这一辈却败落得不成样子。赖哲卜·舍尔邦酗酒成瘾,做生意又亏了老本,就连他住的房子,其实也不是他自己挣来的产业,而是他的姐姐留下来的小房子。他的姐姐已经去世,身后无儿无女。她的房子就被舍尔邦一家继承下来。后来舍尔邦抵押给侯赛因的正是这一栋房子。

赖哲卜·舍尔邦还有另外一个姐姐,名叫玛丽亚姆。她有过两段婚姻——第一任丈夫不幸早逝,留给了她一栋房产;无巧不成书,玛利亚姆的第二段婚姻就是嫁给了奥马尔的父亲——也就是说,玛丽亚姆带着第一任丈夫留给她的房子,嫁到了奥马尔家,成了奥马尔的继母。到了这一步,我们这个故事的两位叙事者,终于在茫茫人海中第一次连上了线,成了远亲。虽然他们俩并没有任何血缘关系,但拉蒂夫的姑妈是奥马尔的继母——如果按照家族辈分排的话,拉蒂夫和奥马尔大致也可以算是一对表兄弟了。

玛利亚姆成为奥马尔的继母之后,全家人都住在玛利亚姆的那栋房子里。多年以后,奥马尔的父亲突发疾病先走一步,玛利亚姆不愿意将来自己的遗产落到不成器的弟弟赖哲卜·舍尔邦手里,于是下定决心把房子转移到了继子奥马尔名下。此举自然让赖哲卜·舍尔邦怀恨在心,四处散布流言,说奥马尔让他的姑妈玛利亚姆鬼迷了心窍,设计骗取了他们家族的房产。

在后来的故事里,命运的齿轮转出了诡异的弧度。一来二去,奥马尔依靠继母的遗产,再加上从侯赛因那里换来的抵押协议,把拉蒂夫家的两栋房产都握在了自己手中。这样一来,新仇旧恨让赖哲卜·舍尔邦与奥马尔势不两立。不过,他们俩谁都没有料到,当他们为了两所房子争得面红耳赤之际,时代的洪流正滚滚而来。当历史发生剧变,任何个体都只能被动卷入,载沉载浮。

1967年,桑给巴尔社会局势动荡不安,银行开始国有化改革,奥马尔收到银行经理的传票,他靠打官司赢来的那栋房子转眼间就变成了银行的财产。紧接着,由于赖哲卜·舍尔邦的妻子与发展资源部的部长有多年的私情,在部长的陷害下,奥马尔被诬陷逮捕,投入大牢。在监狱岛上服刑期间,奥马尔的身心饱受摧残,凭着惊人的意志和对妻女的思念才熬到了大赦。等他千辛万苦回到家中,却发现妻子和女儿早已不在人世,这是整部小说里悲剧感最为强烈的时刻。

不过,陷害奥马尔的赖哲卜·舍尔邦和他的妻子也没有得到善终。随着他们攀附的部长倒台,这一家的状况急转直下,夫妻俩先后离世,死得不明不白。奥马尔倒是顽强地活了下来。他本打算凭着原来的家具店安度晚年,但命运并没有放过他。还记得那个当年被商人侯赛因拐走的哈桑吗?多年来他杳无音信,此时却突然回到故乡,上门索取奥马尔仅剩的那套继母留下的房产——这成了压垮奥马尔的最后一根稻草。故乡已经没有奥马尔的容身之地,他只能冒险前往英国。临行前,他发现自己有一个不大不小的麻烦——身为受到赦免的囚犯,他没有资格办理护照。

故事进行到这里,之前埋下的所有伏笔都归拢到了一起。当年在房子的交接过程中,奥马尔曾经接触到不少拉蒂夫家的旧物,最后他只留下两样东西。一样是曾让年幼的拉蒂夫倍感屈辱的乌木桌子,另一样就是拉蒂夫的父亲赖哲卜·舍尔邦的出生证——而后者,恰巧能在这个节骨眼上充当奥马尔的救命稻草,让他得以顺利办理护照,踏上流亡之路。

说实话,我读到这里非常佩服作者古尔纳的这种四两拨千斤的写法,用一个小小的道具就盘活了整个小说的结构。这次古尔纳访华,我专门向他提到了这一点,古尔纳先生自己也很得意。他说:“这张出生证不仅合理推动了小说的情节,而且构成了一个优美的反讽。生活中充满了巧合,主人公正巧获得了这份出生证明,然后办理了护照,而这又恰巧让他因此‘继承’了死去的仇人的身份。”我们不妨再想深一层,奥马尔此后一直沿用这个身份,顶着宿敌的名字颠沛流离,既是出于现实的需求,又带着某种难以言说的、隐秘而矛盾的情感。同时,也正是这个关键的冒名行为,促成了拉蒂夫与奥马尔在异国的重逢。

《海边》的引人入胜,很大程度上来自这个巧妙的、跌宕起伏的故事本身。以至于,我们其实根本不需要在小说的技术层面做过多的阐释,就能被这个故事深深打动。奥马尔与拉蒂夫通过不断地倒叙、插叙,互相补充,从互相敌视到各自的记忆渐渐动摇,当年在故乡遥远的海边积攒下的仇恨终于在异国慢慢化解。这个化解的过程并不是靠具体的行动来达成的,而是通过不断地叙述,通过把过往残缺破碎的经历点点滴滴地补充完整。这也正是古尔纳写作的典型风格,他只需要用平实克制的口吻娓娓道来,任凭政治、历史与家庭纠葛在错综交缠的人物关系中冷静而缓慢地流过。当奥马尔与拉蒂夫身处故乡的时空中时,他们无力看清历史的全貌,只能感受到互相施加的压力与伤害;唯有时过境迁,跳出局外,才有可能在陌生的环境中,在彼此都具有移民身份时“同病相怜”,达成和解。

读小说时我还有一个强烈的感觉,《海边》写两个家族之间琐碎而悠长的隐痛被慢慢揭开,这样的情节,这样的写法,我在那些典型的西方小说里其实见得并不多。作为一个中国读者,我对小说中牵涉的复杂的家庭结构、拥挤的环境、传统的家族观念和生态,特别是其中那段因为两套房产所产生的纠纷,都会产生某种莫名的熟悉感,甚至亲切感。

在和古尔纳先生的对谈中,我也特意提到了小说的题材带给我的亲切感。于是古尔纳先生滔滔不绝地讲起了激发他灵感的一个真实故事。他说:“我的邻居有两个女儿和一个侄子。根据伊斯兰惯例,他去世之后,男性继承人会获得房子,由于他没有儿子,因此最近的男性继承人就是他的侄子,他的女儿们排在后面,只能分得剩下的财产。我这个邻居在生前悄悄做了一件事,他变更了房契,这样一来他的女儿们就成了房子的主人。我母亲跟我姐姐们讲了这个故事,她们笑着赞叹这个邻居思虑周全,通过更改房契来规避法律,可即便如此,邻居还是觉得他做了错事,因为通常财产是由男性继承人继承的。这是有悖伊斯兰传统的。我觉得这样的事可能发生在任何其他文化背景中。只是在《海边》的这个例子中,既有世俗的法律,也有伊斯兰传统。根据世俗法律,你可以立好遗嘱,把财产留给任何自己看中的人选。这就是这部小说的驱动力之一,人物的分歧就源于此。顺便说一句,在我邻居的这个案子中,他的侄子没有上法庭,他只是将这种攻击性的状态持续下去。家族之间经常发生这样的情况,最终没有一个明确结果,只是一代又一代、不断持续下去。”

古尔纳对世间百态、社会关系的洞察是他的作品取之不竭的灵感源泉。他在写作时对这些素材的处理,承接的是以《一千零一夜》为代表的口头叙事和民间叙事的传统。人物就生活在一个又一个的故事中,自己的、他人的故事互相交融,作者不动声色地隐身其间,很少表露特别清晰强烈的立场。不过,在小说《海边》的后半段,拉蒂夫和奥马尔的矛盾逐渐化解时,拉蒂夫以一个教授的学识和口吻说过这样一段话:“所谓历史,就是要了解曾经发生过什么,了解我们的身份、我们的来历,我们有什么样的故事可以讲。我的意思是说,我不要相互指责,不要纠缠于家长里短,不要去翻那些陈年旧账。”在这段话里,拉蒂夫见微知著,从自己的家族纷争出发,回溯历史,呼唤和解——无论他的愿望是否过于理想化,至少是他深入思考之后的愿景。或许,在整部冷静而含蓄的小说中,这是作者古尔纳本人在借着人物说话,微微流露出他对于人类社会的忧虑与期许。

在本期听书的结尾,我想再和你分享一个关于古尔纳访华的小彩蛋。可想而知,作为诺贝尔文学奖获得者,古尔纳这两年被问到最多的问题之一,就是获奖之后的感受与生活。我也不能免俗,就这个问题好奇地打探了一番。他的回答既特别真诚,又不失幽默:

“如果我说获奖前后完全没有区别,这也是开玩笑。当然得奖是很美妙的事情。每年到了九月前后,你会听到各种各样的人说今年获奖的人可能是谁。但我从来没听人说是我,我自己也完全没有想到,但是有一群人想到了,就是决定颁这个奖的那群人……诺奖是在全球非常有影响力的奖,如果你的作品拿到了诺奖,你首先获得了一笔可观的奖金——但更重要的是,作为一个作家,你会得到全球的认可,你的作品可以和世界上更多的人见面,这会带来更大的乐趣。一个作家选择写作,就是想让更多人看到你的作品,诺奖可以帮助你做到这件事情……它有没有改变我的生活?会不会让我的写作从此变得不同?我的答案是否定的。因为在作家的圈子里,大家会说拿奖有时候是个诅咒,因为有些人拿了奖之后就再也写不出来了。但是我很走运,我刚完成了一本书,我想明年的某个时间,新书将会出版。”

既然如此,就让我们期待古尔纳先生的下一部作品吧。

以上就是本期听书的全部内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。如果你对这本书感兴趣,欢迎你阅读原书。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.2021年获得诺贝尔文学奖的古尔纳属于历年获奖名单上的冷门。古尔纳的作品因此真正进入全球读者的视野,第一次将东非人微妙的生活处境展现在读者眼前。这是诺奖“爆冷”的意义所在。

2.古尔纳的叙事风格平实克制,他总是在复杂的人际关系网络中织入政治和历史的印记。

3.古尔纳的写作承接了以《一千零一夜》为代表的口头叙事和民间叙事的传统,作者隐身在故事背后,很少表露鲜明的立场。