《洛丽塔》 黄昱宁工作室解读

《洛丽塔》| 黄昱宁工作室解读

关于作者

纳博科夫是二十世纪最重要的文学巨匠之一,在小说、诗歌、诗歌、散文、批评以及翻译上的建树互为注解,具有高度一致的审美追求。纳博科夫出生在俄国的贵族家庭,辗转流亡欧洲,最后定居美国。

关于本书

用英语写作的《洛丽塔》是纳博科夫的代表作。小说的主体是主人公亨伯特的自述。表面上看,亨伯特教养良好,品位不凡,实际上却因为童年的情感创伤而产生心理疾患。遇到十二岁的少女洛丽塔之后,亨伯特一步步诱导并囚禁少女,还在讲述中,把这个过程自我合理化、审美化和诗意化。

核心内容

纳博科夫如何把《洛丽塔》设计成一个复杂的叙事游戏?这种复杂叙事对我们的阅读有什么好处?该怎么看待《洛丽塔》承受的道德指控?

你好,欢迎每天听本书。本期音频为你解读的是长篇小说《洛丽塔》,它的作者是二十世纪最重要的文学巨匠之一、俄裔美国作家纳博科夫。

纳博科夫是二十世纪公认的杰出小说家,《洛丽塔》是他最有影响力也最有争议的代表作。小说的主要内容是,一个名为亨伯特的中年男子自述爱上了一个12岁的女孩“洛丽塔”。纳博科夫在小说中展示出了高超的文字能力,《洛丽塔》一出版就成为经典。但敏感的题材和独特的叙述方式让这部小说很容易被误读,曾多次在不同国家都被禁。

跟纳博科夫的其他作品相比,《洛丽塔》的处境很特殊:一方面,“洛丽塔”(Lolita)成为一个知名度很高的文化符号,好像谁都对这部小说的故事和洛丽塔这个人物略知一二;另一方面,完整读过这部小说的人其实并不多,表面上看,《洛丽塔》是一个主题通俗甚至有“情色”嫌疑的小说,但实际上,这部作品的文本难度远远超越它看上去的样子。

为了更好地理解《洛丽塔》,我们需要简单了解一下纳博科夫的人生经历和写作生涯,这两者正好密切相关。每天听本书为你解读了《纳博科夫传》和纳博科夫的回忆录《说吧,记忆》,如果你对他的生平感兴趣,可以去听一听。

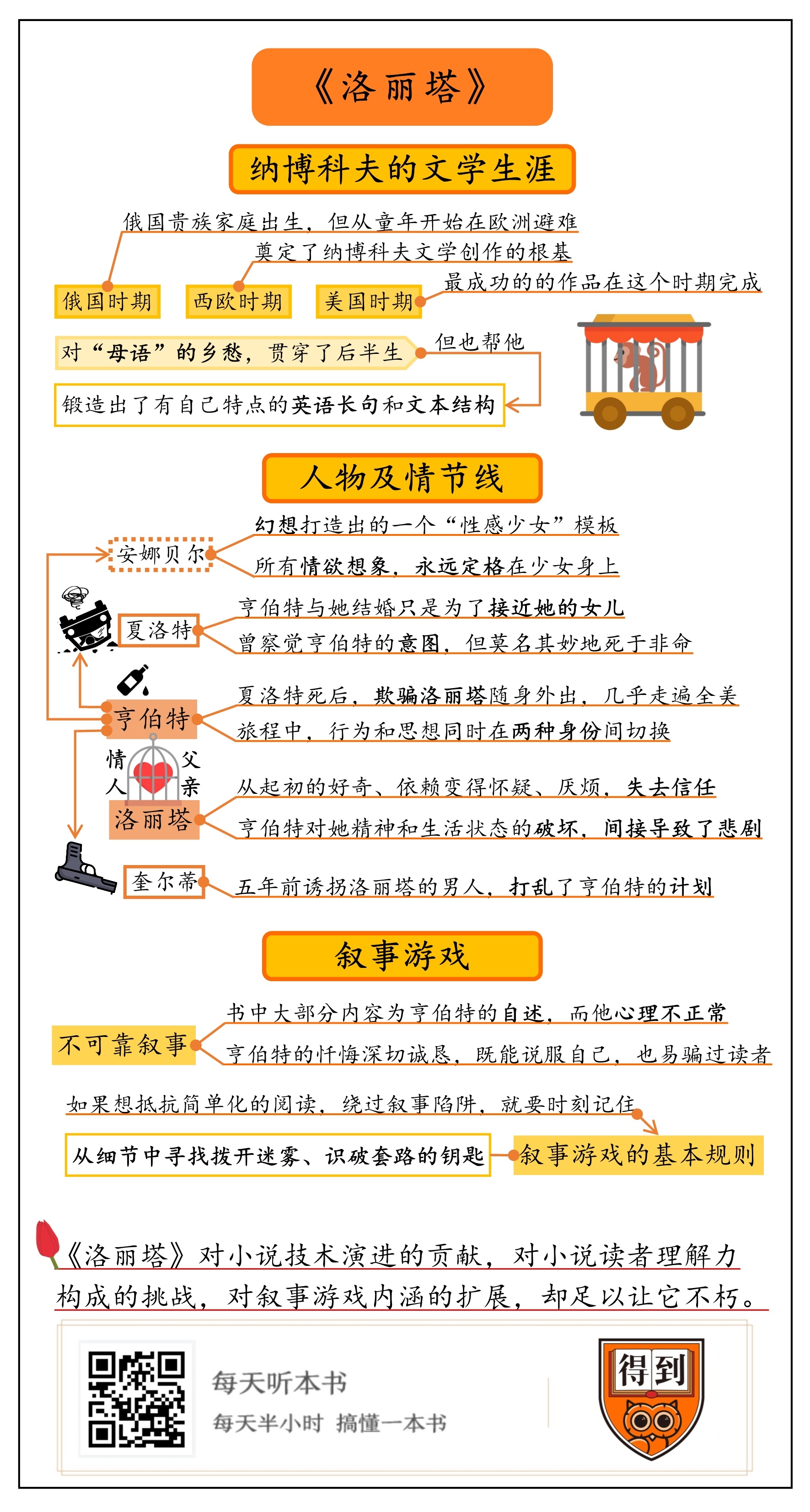

研究者通常把纳博科夫的文学生涯分成“俄国时期”“西欧时期”和“美国时期”。1899年,纳博科夫出生在俄国一个贵族家庭,因为外部世界发生剧变,他从童年开始就得跟着全家在欧洲各地避风头。俄国十月革命爆发后,纳博科夫一家从1919年开始了真正的海外流亡生涯。

在“西欧时期”,纳博科夫先后去过英国、德国和法国,但他始终无法真正安定下来。这个时期奠定了纳博科夫文学创作的根基,他用俄语写的长篇小说《黑暗中的笑声》和《斩首之邀》等都诞生在这个时期。二战爆发后,纳博科夫再次踏上流亡之路,举家搬到美国。

抵达美国后,纳博科夫在大学里教文学,同时继续创作小说。在新环境中,只有用英语写作才能打开局面,于是,纳博科夫此后的作品都直接用英语写成。尽管纳博科夫语言天赋惊人,尽管他在美国时期的作品都很成功,可对母语俄语的乡愁,贯穿了他的后半生。纳博科夫曾经说:“我的个人悲剧,别人不能也不会关心的悲剧,是我不得不放弃我的母语,那无所拘束、丰富而得心应手的俄语,代之以二流的英语。”有趣的是,这种焦虑状态,对于纳博科夫锻造自己那些精密繁复的英语长句和文本结构,正好起到不可或缺的作用。也许,只有对臆想中的完美永远怀着渴望,纳博科夫才能把被他认定是 “二流语言”的英语,尽可能运用得更轻灵、更神奇一些。

在开始解读之前,我们先来看看,纳博科夫是在什么背景下开始构建这部作品的。

根据纳博科夫的说法,他写《洛丽塔》的动机来自1939年左右报纸上的一条新闻:一只猴子在科学家的调教下,画出了囚禁它的笼子的铁条。这个“囚禁中的生命”的意象,可能给纳博科夫带来了灵感,他用俄语写了《洛丽塔》的雏形,是一篇三十来页的小说,但他并不满意,没发表就销毁了。1949年,创作冲动再度袭来,这回纳博科夫用的是英语,他还做了大量资料准备工作。他搜寻了关于美国女学生生理和心理发展的论述,从女性杂志上摘录句子,在报纸上寻找相关的犯罪事件,比如,某个中年男人诱拐新泽西州一个15岁少女,扣留了21个月作为自己横穿全美的随身奴隶。这个真实新闻事件,对《洛丽塔》的情节线产生了一定影响。

纳博科夫写《洛丽塔》花了差不多五年时间。1954年,纳博科夫拿着《洛丽塔》的打字稿,在美国的四家出版社先后碰壁,1955年终于在法国的一家出版社悄悄出版。在很长一段时间,《洛丽塔》的光彩和力量,只能依靠小圈子口碑和读者对禁忌的好奇才得以持续发酵。1958年,《洛丽塔》的美国版问世,这部小说在争议中成了纳博科夫作品系列中最无法避开的作品,有的人认为它无比耀眼,有的人觉得它十分刺眼。

接下来,我们来看看,纳博科夫是怎样叙述《洛丽塔》的故事的。

小说开始是一篇有点诡异的序文。一个自称小约翰·雷博士的人表示,接下来给读者展示的回忆录,是一份狱中自白。回忆录的作者叫亨伯特,在他的案件即将开庭审理时,亨伯特因病猝死,雷博士获准编订出版这部书。在序文里,读者会看到一堆眼花缭乱、真假难辨的人物名字,以及他们各自的结局。我们能依稀感觉到,亨伯特犯了罪,有人死了,但我们不知道死的究竟是谁,事情究竟是怎样发生的。雷博士对亨伯特做了严厉的道德评判,说亨伯特“令人发指,卑鄙无耻,是道德败坏的一个突出典型。”

小说接下来是亨伯特的自述。开头是一段非常著名的文字:“洛丽塔是我的生命之光,欲望之火,同时也是我的罪恶,我的灵魂。洛—丽—塔;舌尖得由上颚向下移动三次,到第三次再轻轻贴在牙齿上:洛—丽—塔。”这段文字优美深情,但跟着亨伯特的叙述往下,我们会发现,他的言辞跟真实情况之间存在反差。

通过亨伯特的自述中,我们知道,他出生在巴黎,教养良好,品位不凡。亨伯特被第一任妻子背叛,于是离婚了,之后他带着舅舅留下的一笔遗产来到美国,他的社会身份是一个其实并不怎么做学问的学者。从书里给出的时间标志看,他跟洛丽塔相遇时至少已经三十五六岁,洛丽塔是一个跟着寡居的母亲生活的普通美国女孩,刚满十二岁,洛丽塔不是女孩的本名,是亨伯特给她起的名字。

需要注意的是,《洛丽塔》这本书的绝大部分内容都是亨伯特的自述,成熟的读者,要对这种叙述方式保持警惕。读者仔细看下去,就会发现一条叙述的暗线:在这部名叫“洛丽塔”的小说里,我们几乎看不到真实、准确的洛丽塔本人。洛丽塔始终像一颗洋葱,读者一层层剥下去,到最后也得不到一个稳定而实在的形象。很长时间里,我们拿不准她的真名究竟是什么,只知道亨伯特对她有各种各样肉麻的昵称;我们完全不明白,洛丽塔的性格什么样,她对亨伯特有意无意的“诱惑”究竟是出于什么动机,或者可以这样说,我们不知道亨伯特的自述在多大程度上扭曲了真相。

亨伯特在自述中说:“要是有年夏天我没有爱上某个小女孩儿的话,可能根本就没有洛丽塔。”他爱上的这个小女孩叫安娜贝尔,名字和美国诗人爱伦·坡的著名诗作《安娜贝尔·李》完全相同。纳博科夫把这首诗歌描写的故事和意境,都移植到自己的小说中:安娜贝尔因为伤寒早夭,这让亨伯特把自己所有的情欲想象,都永远定格在一个十二三岁少女身上。经过岁月的消磨,安娜贝尔的形象在亨伯特心中越来越暧昧难辨,安娜贝尔成了亨伯特“闭着眼睛,在眼睑的阴暗内部立刻唤起的目标,纯粹是视觉复制出的一张可爱的脸庞,一个披着自然色彩的小精灵”。亨伯特说,这就是他后来“所见到的洛丽塔的样子”。

我们能在这段话里找到一个关键词——“复制”。关于安娜贝尔的记忆,像诗一样栖居在亨伯特的意识中,“复制”其实就是亨伯特用自己的幻想打造出了一个“性感少女”的模板。与其说亨伯特想寻找的猎物是一个特定的女人,倒不如说,他寻找的是一种特定的状态,从安娜贝尔这个模板“复制”出来的对象,是不可能也不应该长大的。在亨伯特这里,幻想能够产生逼真的效果。在小说里,当他的指尖第一次掠过洛丽塔“细小的汗毛”时,就认定:“洛丽塔已经安安稳稳地唯我而存在了。”

我们读到这样的段落,应该已经意识到了,亨伯特的心理不是健康正常的。但是面对亨伯特引经据典、风趣高雅的笔触,面对他超强的艺术感悟力,读者常常会忘记,病态的心智对他的叙述、对他观察到的事物,会产生多么严重的影响。也就是说,自始至终,亨伯特作为一个叙述者都是很不可靠的。

给你补充解释一下,“不可靠叙事”是一个文学术语,简单说就是,作者故意选择一些在感知视角、理解能力上受到限制的叙述者,用他们被扭曲、遮蔽的视角去观察讲述。这样就会造成,事实真相跟叙述文字以及读者感受到的内涵之间产生偏差。严格地说,其实所有第一人称叙述都带有人物的主观倾向,或多或少地都存在“不可靠”因素;但是,在一些特殊身份的叙述者这里,比如涉世未深的孩子,比如精神病患者,“不可靠”的变形程度会特别大。在《洛丽塔》的第九章里,亨伯特提到,自己“因为备受煎熬的欲望和失眠症”进过疗养院,回到文明世界之后不久又复发。他吞吞吐吐地说到了“精神错乱”这个词。纳博科夫在这里给读者亮出了一个明确的标记,亨伯特的叙事不可靠。

跟着亨伯特的“不可靠叙述”,我们踏上了追寻洛丽塔的道路。为了接近猎物,亨伯特追求洛丽塔的母亲夏洛特,跟这个他其实相当讨厌的女人结婚。亨伯特费尽心机接近洛丽塔,但在他的主观视角中,这个女孩举手投足间总在有意无意地“勾引”他。亨伯特少年时曾跟安娜贝尔在海边亲热过,当他憧憬着能跟夏洛特和洛丽塔一起去沙漏湖,有机会跟洛丽塔重现海边旧梦时,夏洛特却把洛丽塔送去了夏令营。

亨伯特气得发疯,他甚至虚构了一桩完美的谋杀案,想象自己怎样把夏洛特拖到湖底淹死。纳博科夫把亨伯特的想象描写得栩栩如生,读者看到这里可能会猜想,亨伯特最终的受审是不是与此相关。然而,现实提供了一个比完美谋杀更“完美”的解决方案:夏洛特遇上了一场莫名其妙的车祸,死于非命。亨伯特当晚喝得酩酊大醉,第二天早上醒来时发现,自己撕碎了夏洛特没有发出的三封信。亨伯特这个不可靠的叙述者,再一次有意或无意地避开了对真相的陈述。但我们从那些碎片上的只言片语中,可以猜测,夏洛特生前已经察觉亨伯特的真正意图,她试图带着女儿离开亨伯特。读者也能倒推出,在亨伯特遮遮掩掩的叙述中,一定缺失了几块关键的拼图。他究竟做过什么,让夏洛特感觉到他对自己女儿的威胁?我们并不知情。

到这里,我们发现,在纳博科夫的控制下,亨伯特的故事正在沿着一条精巧险峻、充满反讽意味的路线行进。亨伯特的如意算盘不断落空,故事的悬念被不断拖延,亨伯特这个讲述者的欲盖弥彰,进一步提高了这个叙事游戏的难度。

夏洛特死后,亨伯特把洛丽塔从营地里接出来,谎称夏洛特生了病,洛丽塔只能跟着继父在外面住一阵子。自此,亨伯特带着洛丽塔上路,几乎走遍了全美国各个州的汽车旅馆。一路上,汽车经过许多典型的北美场景。小说出版后,这样的场景描写给纳博科夫招来了两个截然相反的罪名。有人认为,这部小说具有“反美”倾向,另一些人则把这看成含沙射影,认为纳博科夫在暗示“年轻的美国诱奸了古老的欧洲”。对于这些无稽之谈,纳博科夫只能无奈地说,“这样的看法,要比愚蠢地说淫秽不道德来,更让我痛苦……我选择美国汽车旅馆而不是选择瑞士饭店或者英国客栈,只是因为我要努力做个美国作家,只要求得到其他美国作家享有的同等权力。”

说回到小说中。在旅程中,亨伯特的行为和思想,同时在两种身份之间切换。一方面,他无视洛丽塔远未成年,一厢情愿地扮演一个老于世故的情人,冷酷地囚禁她,直到洛丽塔从起初的好奇、依赖变得越来越怀疑、厌烦,越来越想挣脱他;另一方面,亨伯特也不止一次地暗下决心,“要给这个小孤女一种健全的教育,一个健康、幸福的童年”。纳博科夫不吝篇幅,写了亨伯特给洛丽塔置办各色行头的购物清单,写亨伯特如何测量少女的身高体重三围乃至颈围大腿围小腿围,写亨伯特为洛丽塔的十三岁生日,买了精装本的《小美人鱼》,同时也替自己买了一本《了解你自己的女儿》。亨伯特肆无忌惮地告诉洛丽塔,她也许可以告自己强奸幼女,但是,他又说,“当我在牢里紧抓住铁栅栏时,你就成了无人照管的儿童”,他吓唬洛丽塔说,她可能会被送进感化院之类的地方。在潜意识里,亨伯特似乎分裂出了一个“父亲”的角色,对“乱伦禁忌”怀着某种恐惧,盼望女儿永远不要长大,把每一个出现在女儿身边的男子都当成了假想敌。

然而,洛丽塔依然在长大。随着时间推进,洛丽塔知道母亲已经死去,她对亨伯特的最后一点信任也渐渐消失。亨伯特把洛丽塔送进私立学校,还在学生课间休息时,“用高倍望远镜辨别出在洛丽塔四周玩耍的女孩子里有多少性感少女”,他没有意识到,或者说他拒绝意识到,自己在主观视角里臆造的那个美丽而感伤的、充斥着复制品的天堂其实并不存在。很快,洛丽塔找到了从亨伯特身边逃走的机会。

五年后,亨伯特收到来自洛丽塔的求救信,她说自己已经结婚,即将临产,丈夫在远方找到了好工作,但夫妻俩在动身离开前没有钱还债,希望继父能把洛丽塔以前的东西卖掉,换几百美元寄给她。亨伯特带着枪、开着车找到了洛丽塔的住处。此时,已经十七岁的洛丽塔满怀对未来的憧憬,对亨伯特并不设防。在亨伯特的逼问下,洛丽塔说出了五年前诱拐她离开亨伯特的人是谁。亨伯特在给洛丽塔四千美元之前,最后一次用舒适富裕的生活诱惑她跟自己走,但洛丽塔坚决拒绝。故事进行到这里,纳博科夫虚晃了一枪。他写道:“接着,我拔出自动手枪——我是说,这是读者可能设想我会干的那种蠢事。其实,我甚至根本没想要这么做。”

到这里,我们才对《洛丽塔》的文本结构有了全面的认识。某种角度上看,《洛丽塔》的情节线像是一部逆向而行的侦探小说。我们从第一页就知道,主人公是一个杀人犯,却直到最后几章才知道受害者是谁,在破解这个谜团的过程中,我们时常会产生误解。

现在我们知道,诱拐洛丽塔的男人才是亨伯特真正的目标。这个男人叫奎尔蒂,是个有点才华的剧作家,但他有更典型、更外露的恋童癖症状,同时他还吸毒成瘾,穷困潦倒。亨伯特此时的心理逻辑也很容易理解,他不伤害洛丽塔是因为,女孩早已长大,已经远远地偏离了亨伯特幻想出来的性感少女模板,报复或者夺回洛丽塔已经变得毫无意义;而追杀当年诱拐洛丽塔的奎尔蒂则变得刻不容缓。在亨伯特看来,正是奎尔蒂,强行打乱了他的计划。值得注意的是,在小说之前的叙述中,纳博科夫其实已经藏下了很多伏笔,奎尔蒂这个名字已经出现了二十多处,但读者很难轻易察觉到。纳博科夫善于驾驭结构、营造草蛇灰线的能力由此可见一斑。

亨伯特与奎尔蒂最后的对峙,被纳博科夫写成了一出精彩的闹剧。在亨伯特打死奎尔蒂之前,有一段写得极富象征意味:“我们抱成一团,在地板上到处乱滚,好像两个无依无靠的大孩子……在他翻到我身上的时候,我觉得要透不过气来了。我又翻到他上面。我被压在我们下面。他被压在他们下面。我们滚来滚去。”在这里,纳博科夫在人称上稍稍变了一下戏法,读者就对这两个男人两面一体的画面心领神会。他们扭打在一起的样子,就像一个人和自己的镜像交战,在这一瞬间,亨伯特与奎尔蒂合二为一。

亨伯特在自述的最后声明,这部书稿只有“在洛丽塔不再活在世上时才能出版”。读者这才意识到,序文里雷博士交代了一系列书中人物的结局,其中提到的“死于难产”的理查德·弗·希勒太太其实就是洛丽塔。也就是说,虽然亨伯特在写完这本自述时认定,洛丽塔还会比他多活很多年,然而事实上,她却在亨伯特冠心病发作之后不久也撒手人寰,所以回忆录才能这么快就出版。洛丽塔并非直接死在亨伯特的枪下,但亨伯特对她的精神和生活状态造成的破坏,无疑间接导致了她的悲剧。

我们知道,文学不能用简单的道德来评判。然而,对于《洛丽塔》这样的特殊题材,文学理论并不能驱散读者对作者道德责任的疑虑。我们刚才把全书的情节线大致走了一遍,其实可以看出,这部小说讲述的既不是什么跨越年龄或者阶层的爱情故事,也不仅是一个刑事案件。关于纳博科夫对这部小说的态度,人们通常喜欢引用他说过的一句话:“我既不读教诲小说,也不写教诲小说,不管约翰·雷说了什么,《洛丽塔》并不带有道德说教。”不过,纳博科夫在给一位文学评论家写信时却说:“当你阅读《洛丽塔》时,请注意,它是非常道德的。”也就是说,虽然《洛丽塔》这部小说没有刻意宣扬道德,但它的深层内涵是具有道德关怀的。

对于小说的叙述者亨伯特究竟是怎样的人,纳博科夫在他的访谈录《独抒己见》中,也给出了鲜明的定义:“亨伯特是一个自负、残忍的恶棍,却努力显得很‘动人’。”

在纳博科夫逼真的塑造下,“动人”的亨伯特给读者的阅读和评论者的分析造成很大难度。比如,美国著名文学评论家特里林对亨伯特的感受很复杂,亨伯特是一个恶魔,特里林却完全无法对他激起道德义愤,甚至还准备宽恕他。对此,纳博科夫的传记作家布莱恩·博伊德认为,特里林接受的只是亨伯特版的亨伯特,而不是纳博科夫的。博伊德还说,正是纳博科夫让读者能够从“亨伯特的角度看待亨伯特,”纳博科夫是想提醒读者认识到,“一个心灵在振振有词地推卸它所造成的伤害时能达到怎样的力量:心灵越强大,我们就越要加倍警惕。”博伊德的说法似乎也在暗示,我们有理由怀疑,亨伯特对于精神病态的展示和解释,本身也可能是他的伪装,是他“不可靠叙述”的一部分。

小说里,亨伯特在大量细节中都展示了他把自我合理化、审美化和诗意化的天赋,他使用的大量话术既有道德感,也有深远的文化内涵。亨伯特的忏悔深切诚恳,不仅能说服他自己,也容易把读者带入他预设的轨道。凡是在阅读过程中掉入叙事陷阱的人,要么被亨伯特的魅力俘获,把他跟洛丽塔之间的关系简化为单纯的情感,要么,会把纳博科夫的立场全部或部分等同于叙述者的立场,从而对小说的道德取向产生严重质疑。《洛丽塔》屡次遭禁,主要就是出于这个原因。

如果我们想抵抗这样简单化的阅读,就要时刻记住叙事游戏的基本规则:从细节中寻找拨开迷雾、识破套路的钥匙。高明的作者给高明的读者准备了最丰厚的礼物,一旦绕过重重陷阱,抵达作者的意图,那么你对人性深度的理解,会比读那些一目了然的作品要高明得多。

对于《洛丽塔》,还有一个常见误解是里面涉及性的描写。用纳博科夫自己的说法,如果读者怀着对色情小说的期待翻开这本书,很快就会觉得乏味和沮丧,以至于根本无法将小说读完。这部小说的内容直接切入性和色情,但三十多万字的篇幅里却找不到任何露骨粗俗、直接诉诸感官的性描写。荷尔蒙跟故事悬念一起都被拖延,甚至被搁置;同时,密集的心理刻画和哲学思考,无处不在的文字游戏和隐喻性符号,让读者需要借助一定数量的注释才能领略这部小说的妙处。纳博科夫对文字精确性的锤炼到了极度苛求的地步,他喜欢在一个句子、一个词语甚至一个未完成的音节里突然转换视角,他总在试图超越任何一种语言的边界,也总在品尝无法抵达彼岸的痛苦。

除了是优秀的小说家,纳博科夫还是优秀的文体家、诗人、批评家和翻译家,他在小说、诗歌、散文、批评以及翻译上,都具有高度一致的审美追求。我们很难下结论说《洛丽塔》是纳博科夫的最高成就,但它对于小说技术演进的贡献,对于小说读者理解力构成的挑战,对于叙事游戏的内涵的扩展,却足以让它不朽。

到这里,《洛丽塔》这本书的精华内容已经为你解读完了。我们来回顾一下本期知识要点:

第一,纳博科夫的文学生涯分为“俄国时期”“西欧时期”和“美国时期”。他最成功的作品都在“美国时期”完成。对“母语”的乡愁,贯穿了纳博科夫的后半生,但这也帮他锻造出了有自己特点的英语长句和文本结构。

第二,《洛丽塔》是纳博科夫作品系列中最无法避开的作品,这部小说很容易被误读,除了题材敏感外,独特的叙述方式也是一个重要原因。作为小说的叙述者,亨伯特心理不正常,他叙述的事实不可靠。但在纳博科夫的笔下,亨伯特的忏悔深切诚恳,既能说服自己,也容易骗过读者。

第三,如果我们想抵抗简单化的阅读,绕过叙事陷阱,就要时刻记住叙事游戏的基本规则:从细节中寻找拨开迷雾、识破套路的钥匙。

撰稿:黄昱宁工作室 脑图:刘艳导图工坊 转述:杰克糖

划重点

1.纳博科夫的文学生涯分为“俄国时期”“西欧时期”和“美国时期”。他最成功的作品都在“美国时期”完成,《洛丽塔》是他美国时期的代表作。

2.《洛丽塔》很容易被误读,独特的叙述方式是重要原因。小说的叙述者亨伯特心理不正常,叙述的事实不可靠。但在纳博科夫的笔下,亨伯特的忏悔很容易骗过读者。

3.想抵抗简单化的阅读,绕过叙事陷阱,就要时刻记住叙事游戏基本规则:从细节中寻找拨开迷雾、识破套路的钥匙。