《梭罗传》 苗炜工作室解读

《梭罗传》|苗炜工作室解读

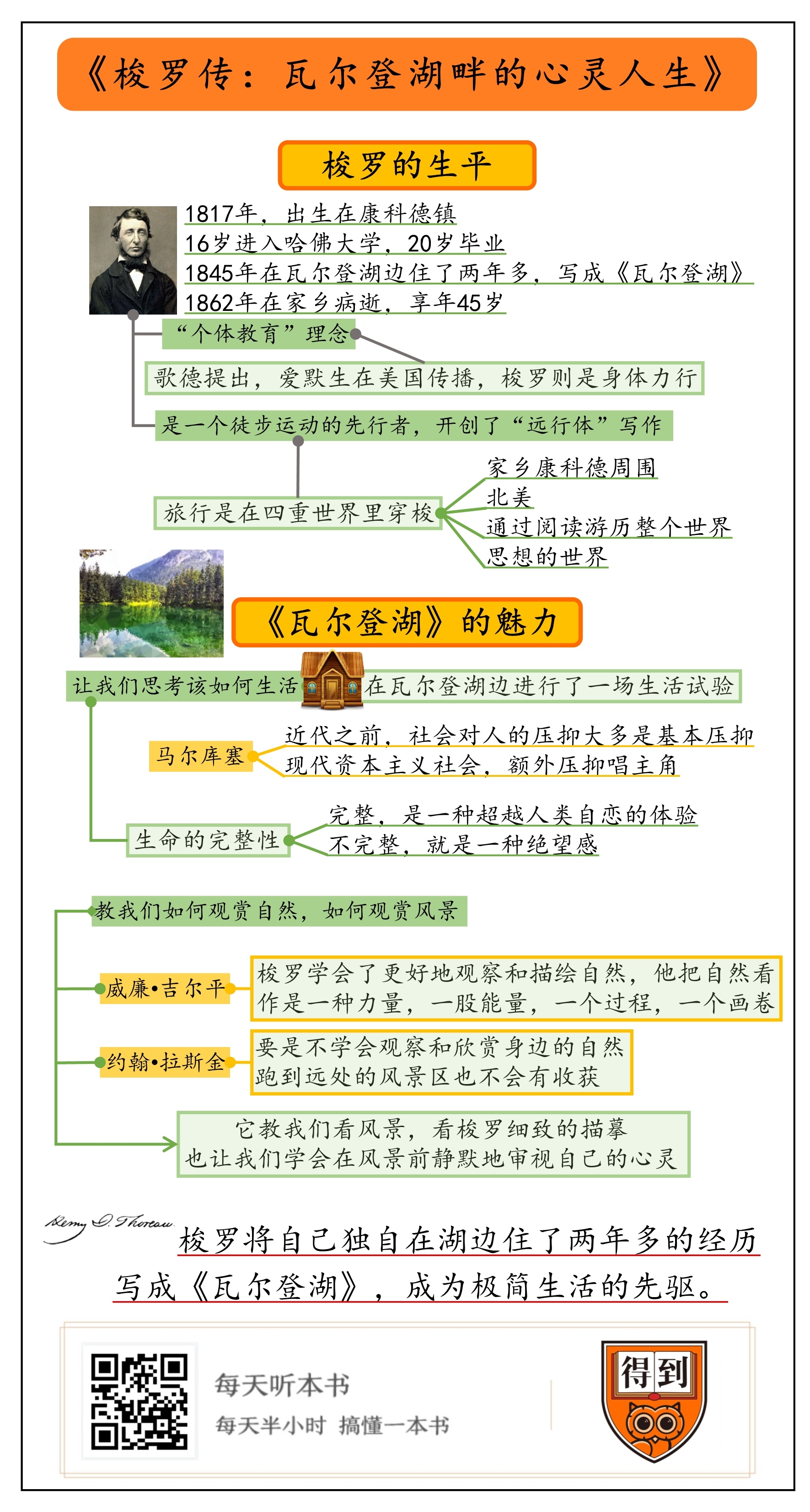

关于作者

这本书的作者罗伯特•理查德森是美国历史学家、传记作家。理查德森曾经在梭罗的故乡康科德生活过,为了写这本《梭罗传》,他重新梳理了梭罗大量私人日记和创作手稿。

关于本书

美国作家梭罗曾在瓦尔登湖边盖了一所房子,住了两年多。他把这段经历写成了著名的《瓦尔登湖》。梭罗以隐居成名,他用两年多的独居生活,告诉世人,生活还有另一种可能性。这本书是梭罗的权威传记。

核心内容

梭罗为什么会成为极简生活的先驱?《瓦尔登湖》这本书究竟魅力何在?

你好,欢迎每天听本书。本期音频为你解读的是《梭罗传:瓦尔登湖畔的心灵人生》,这是美国作家梭罗的传记。

梭罗的全名是亨利•戴维•梭罗,出生在美国马萨诸塞州的康科德镇,这个地方离哈佛大学不远。20岁时,梭罗从哈佛大学毕业,28岁时,他在康科德郊外的瓦尔登湖盖了一个房子,独自在湖边住了两年多,后来他把这段经历写成了一本书叫《瓦尔登湖》。由此,梭罗成为极简生活的先驱。

《瓦尔登湖》出版后,自己盖房子、种粮食,把消费压到最少,亲近大自然,阅读,完善自己的精神,这种生活方式一直是很多人的理想。逃脱生活固有的牢笼,自给自足,这种生活理想在现代社会中能实现吗?很难。现代生活中,人们感受到的压抑感可能要比以往更大,逃离的愿望更强烈,《瓦尔登湖》就成为一本经典。

大多数人对已成定局的生活不再抱有不切实际的幻想,但他们还是会时时眺望“瓦尔登湖”,它象征着一个宁静的世外桃源,有山有水,有树木花草,有简朴的生活和平静的心灵。

今天这本书的作者叫罗伯特•理查德森,是美国历史学家、传记作家,获得过美国历史学界的最高奖班克罗夫特奖。理查德森曾经在梭罗的故乡康科德生活过,为了写《梭罗传》,他重新梳理了梭罗大量私人日记和创作手稿。除了《梭罗传》,理查德森的代表作还有《爱默生传》。爱默生比梭罗大几岁,被尊称为“美国的孔子”。美国是1787年通过宪法成为联邦制国家的,爱默生、梭罗之后,美国才算有了自己的学者和知识分子。这两个人在1840年代有密切的交往,那是鸦片战争时期,180年前的事了,但读一读《梭罗传》和《瓦尔登湖》,我们就会发现,梭罗的心灵离我们并不遥远。

今天的解读分成两个部分,第一部分我们讲梭罗的生平。第二部分我们来看他的作品《瓦尔登湖》为什么有魅力。

1817年,梭罗出生在康科德镇,他是家中的第三个孩子,16岁进入哈佛大学,20岁毕业。那时候的哈佛大学和今天的哈佛还不是一回事,梭罗对母校的评价是:徒有各类学科,却无学科积淀。梭罗在大学吸收了大量语言知识,他的阅读兴趣包括游记和诗歌,但他读得最用功的还是古典文学。他阅读古罗马作家维吉尔的作品,他觉得自己所处的世界、接触的大自然,和维吉尔、荷马、摩西、乔叟这些先人的世界是相同的,世界的本质和人的本质都没有什么改变。

毕业之后,梭罗返回家乡,在公立学校做老师,只干了两个礼拜就辞职了,原因是学校要求他体罚学生,但他不愿意。辞职之后,他开了一个私塾,但没坚持多久也黄了。他还在爸爸的铅笔工厂里打工。而后他结识了爱默生,住进爱默生的家里,帮助爱默生料理家务,俩人可以说是亦师亦友的关系。

爱默生当时极力宣扬“自我完善”和“个体教育”,做过多次演讲。“个体教育”是个来自德国的理念,通俗地说,就是雕琢深处的自我,这种自我教育的理念是内向性的,带有个人主义倾向,重视培育、塑造及完善个性,注重自传式的忏悔。

这个概念由歌德提出,爱默生在美国传播它,梭罗则是身体力行,可以说,梭罗的一生都在“琢磨自我”,在自我克制中,力求达到一种完善。他在《瓦尔登湖》中有这样一段话:“每个人都是一座圣庙的建筑师。他的身体是他的圣殿,在里面,他用完全是自己的方式来崇敬他的神……我们都是雕刻家和画家,用我们的血,肉,骨骼做材料。任何崇高的品质,一开始就使一个人的形态有所改善,任何卑俗或淫欲立刻使他变成禽兽。”

1839年7月,康科德镇来了一个17岁的姑娘叫艾伦,梭罗和哥哥就陪着艾伦一起划船、散步。梭罗和哥哥都喜欢上了这个姑娘,梭罗曾写信向艾伦求婚,但艾伦的父亲不同意,艾伦写信回绝了梭罗,嫁给了别人。这是梭罗一生中最浪漫的一段恋情,此后他未曾再爱上谁,至死也没有结婚。艾伦离开后,梭罗和哥哥一起划船沿康科德河顺流而下,再沿梅里马克河溯流而上。这次户外运动,成为梭罗第一本书的主要内容,书名就叫《康科德河和梅里马克河上的一周》,简称《河上一周》。

梭罗最出名的书是《瓦尔登湖》,这容易给人一种错觉,好像梭罗是一个瓦尔登湖边的隐士。实际上,梭罗还有其他几本书,写的是划船、远足等户外运动。梭罗是一个徒步运动的先行者,他开创了一种文体叫“远行体”,《河上一周》《冬季远足》等著作都是记录他在远足中的所见所思。

1840年代,受空想社会主义的影响,美国许多地方都有人组织公社,把劳动人民和知识分子聚集在一起,一边干活一边读书,想建立人人平等的乌托邦。爱默生、梭罗都收到了加入公社的邀请,但梭罗对公社毫无兴趣,他说,我宁可独居在地狱里,也不愿住在天堂的集体公寓。他说,我所期盼的天堂,是能够让我自己烘焙面包、洗亚麻被单的地方,只有地下的坟墓能容纳上百人,还能让他们彼此支持。梭罗对自己的期许很高,可他的前途依然很迷茫。他在爱默生家里住了两年,又到纽约在爱默生兄弟家里做家庭教师,他的文章时不时能在杂志上发表,但舞文弄墨还不足以养活自己。

1844年10月,爱默生在瓦尔登湖边买了一块草场,面积11英亩,每英亩价格是8.1美元,又花125美元买下了一块林地,他邀请朋友们去参观,说他想在这里盖一栋房子,日日夜夜住在里面。在湖边盖房子自己住进去,这也是梭罗的梦想,可他没钱买地。

1845年3月,梭罗借了一把斧子,溜达到瓦尔登湖旁边的树林里,砍倒了几根白松做木材,准备在湖边建房子。瓦尔登湖在康科德镇东南,距离小镇中心的火车站差不多两公里,这个湖的面积是61英亩,相当于25公顷,还没有北海公园的水域面积大,绕湖一圈不到3公里,但整个湖区都被森林覆盖,像是森林里的一颗明珠。梭罗盖的房子很小,不到15平方米,相当于一个小卧室的面积。在屋外,梭罗开垦了两英亩的土地种土豆和菜豆。

我们上面说到,1840年代美国有不少公社,这些公社对社会的竞争本质、对工业化模式、对土地权利都提出质疑。瓦尔登湖就是梭罗一个人的公社,他想让生活回到最质朴、最节俭的状态,这并不是一件征服自然野性的事,也不具备什么冒险精神。与梭罗同时代的作家麦尔维尔在大海上当了四年水手,梭罗的朋友也曾在伊利诺伊的草原上旅居,还有探险家在探索北极圈内的航道,梭罗只不过是在离城镇两公里外的地方自己弄了个房子住,其实连隐遁或者避世都算不上,因为瓦尔登湖离城镇太近了,时不时就有人来这里钓鱼。

梭罗这个社会实验不需要远离社会,他给人一种走投无路的感觉。他28岁了,之前要么住在家里,要么住在爱默生家里,没有稳定的工作,没钱,几乎负担不起独立生活的成本。梭罗承认自己是个世俗意义上的失败者,他说,我之所以搬到丛林里生活,是因为我期望能从容地面对生活的本质和现实,看看我是否能从中得到些经验教训。他的独居,含有一个追问,那就是,一个人到底需要多少衣食、住所和家具。

梭罗在瓦尔登湖边住了两年零两个月,在这段时间内,他写作,阅读,耕种,发表演讲,去缅因州远足,他并没有完全脱离社会,但的确处在一种远离社会的状态。远离社会,是一种很迷人的状态。有位读者看到梭罗的文章,给他写了一封信,信中说,“如果我的理解足够正确,你这一生的意义在于:远离社会,远离体制、习俗以及传统的魔咒,心怀上帝,过一种清新而简朴的生活。你非但没有用旧形式来束缚新生活,反而在内心开启了一段全新的生活……我十分仰慕你,因为你过着无为的生活,让灵魂尽可能地敞开,让自己成为某种可能。在这样一个喧嚣、充满肤浅表演的世界中,能够退守一旁说,‘我只想简简单单地成为……这是一种十分高尚的行为。”

这封来信,确切说出了梭罗个人实验的意义。梭罗给这位读者回信,后来爱默生将这些回信编成了一本《书信集》。梭罗的信阐释了一种美国式的斯多葛精神。斯多葛主义是一种古希腊的哲学学派,其中的个人主义观念,在今天看也很有意义,比如说,个人的幸福在于内心的宁静和顺乎自然,不需假以外求。梭罗倡导的正是这样一种理念:和国家保持疏离,不应向国家、上帝或者社会寻求道德,而是要向自然需求。

在瓦尔登湖边独居两年之后,梭罗回到家里居住。1850年,他进行了一次加拿大之旅,写了篇文章叫《加拿大的美国北佬》,他还写了《科德角》一书,科德角是马萨诸塞州的一个海角,梭罗记录了那里的海滩,探访那里的渔村,了解当地人如何养蚝,捕鲸。他还以“科德角”“瓦尔登湖畔的丛林生活”“散步”和“野性”为主题进行了多场演讲。

梭罗还做了一次手术,打麻药,拔掉所有的牙换上全口的假牙,麻醉剂的效果让他颇感神奇,好像身体在膨胀,穿越到一个从未去过的更广阔的空间。他说,散步也能达到这样的效果。梭罗的散步不是简单的遛弯,而是一天中拿出三四个小时散步,在散步中分辨树木的种类,给见到的野苹果命名,观察各种鸟的生活轨迹,体会季节的变化。

梭罗以“隐居”而成名,但他喜欢散步和旅行,他出版的著作大多是游记体。他的旅行是在四重世界里穿梭。第一重,就是家乡康科德周围,梭罗带着一个日记本、铅笔、显微镜、望远镜,带一把折刀,一本植物学的参考书,午后的远行所能达到的极限也就是10英里。第二重世界更广阔一些,是北美。梭罗坐火车、坐船,足迹遍及缅因州、加拿大、科德角、纽约、明尼苏达。旅行前或者旅途结束之后,他都会阅读相关的游记和历史书籍,这也是梭罗旅行的第三重世界,通过阅读游历整个世界,他读过美洲、非洲、亚洲、北极及太平洋地区的游记。第四重世界就是思想的世界,也是通过读书来完成,他读那些具有划时代意义的作品,读洪堡和林奈的书。洪堡是德国地理学家,著有《宇宙》等书,创立洪堡大学,建立了世上第一个地理学系。林奈是瑞典博物学家,创立了动植物命名法。

梭罗通过阅读游世界的时期,正是人们从地理上、从科学上认知世界的黄金时期。人们还没抵达北极点,对南极大陆所知甚少,也没登上喜马拉雅山峰,对物种的演变也还缺乏科学的认识。作为一个知识分子,梭罗想更科学地认识世界。他在日志中记录了大量对自然的观察,抒情成分越来越少,客观记述越来越多,但他没能从这长达百万字的记录中写出一本有科学价值的书,他花了好几年时间不断修改的《瓦尔登湖》,终于在1854年出版,第一次印刷2000册,花了五年的时间才卖光,只给他带来50美元的版税收入。1880年,梭罗死后18年,《瓦尔登湖》才有了第二次印刷,此后逐渐成为一本经典,梭罗在瓦尔登湖居住的那两年成为一道“美国风景”。

1862年5月6日,梭罗在家乡病逝,享年45岁。爱默生为梭罗写了悼词,说美国人还没有意识到自己失去了一个多宝贵的作家。

以上就是梭罗的生平,他的生活很简单。一辈子就是在家乡康科德附近散步,写作,阅读。他有几次较远的旅行,写了几本关于远足的书,最著名的书就是《瓦尔登湖》。

接下来,来看看《瓦尔登湖》这本书究竟魅力何在。

《瓦尔登湖》魅力不减的一个原因是,它让我们思考该如何生活。《瓦尔登湖》开头第一篇叫“经济篇”。梭罗估算,在瓦尔登湖建房子及头八个月的开销是60多美元,他劳作和卖谷物的收入只有40美元。当时在马萨诸塞州,一个农夫的年收入在120美元到140美元之间,梭罗的实验表明,他在瓦尔登湖边的生活不可能富足。但他讨论的核心问题是,到底什么是真正的财富。

按照亚当•斯密的观点,一个人贫穷还是富有,就看他能在多大程度上享受人生的必需品、便利品和娱乐品。但梭罗认为,这样一来,人生就是在获取与享受、生产与消耗之间无限循环,拼命干活吃点好的,吃点好的有力气干活。他说,一个人的富足程度取决于他在多大程度上不需要购买这些必需品、便利品和娱乐品。

亚当•斯密赞同劳动分工,专业化分工可以提高生产效率,但梭罗对过度的物质积累、工厂化的生产规模提出批评,他认为,瓦尔登湖边竣工的铁路耗费钱财,但受益者很少。梭罗的这个观点可能站不住脚,但他还有一个观点可以警示后人。亚当•斯密倡导消费最大化,梭罗希望把消费降低到最低,生产和消费都应该是最低限度的。在“经济篇”的结尾处,他说,真正享有自由的树木只有柏树,因为它不结果实。这有点像庄子的无为思想。

梭罗问,我们是否需要更多更丰富的食物?更宽敞更豪华的房子?更漂亮更多样的衣服呢?处于消费社会的我们,可能会选择肯定的回答,我们努力工作,不就是为了吃得好点,住得宽敞点,穿得好看点吗?但梭罗说,“人类在过着静静的绝望的生活。所谓听天由命,正是肯定的绝望……在人类所谓游戏和消遣底下,都隐藏着一种凝固的、不知又不觉的绝望……不做绝望的事,才是智慧的一种表征”。

梭罗讨论这个问题的时候是1840年代,按理说,那时候还算不上是消费社会,人们努力工作,种点豆子卖出去,养点生蚝卖出去,都是为了养活自己。按照哲学家马尔库塞的观点,这是人类社会为了发展不可避免要承受的“基本压抑”,必须为满足生存需求从事颇为痛苦的劳动。

后来我们有了“额外压抑”,这种额外压抑并不是必需的。马尔库塞把人类历史划分为近代之前和近代之后,在前一个阶段,社会对人的压抑大多是基本压抑,后一个阶段,就是现代资本主义社会,科技发展物质丰富,基本压抑趋于消失,额外压抑唱主角。什么会造成额外压抑呢?马尔库塞说,一种重要的办法就是在需要的层面对人进行再结构,也就是,制造一种虚假需要。

其实,我们观察一下自己的消费行为、周围的广告,不难辨识出商人在如何造就我们的虚假需要,如何给我们带来额外压抑。我们再看鲍德里亚在《消费社会》一书中说的,富裕的人们不再像过去那样受到人的包围,而是受到物的包围,我们处在一个以商品大规模消费为特征的社会。

这样回头再看梭罗,他拿着一个斧头走进树林,砍几棵树,盖房子,种土豆、菜豆、玉米、萝卜,要改善伙食就在湖里打几条鱼,这样的日子看起来就是一个生存实验,但他的确会让我们思考,究竟哪些东西是生活的必需品?我们是不是要不停地消费?我们离不开的那些娱乐品到底是为了缓解什么?这是很多人阅读《瓦尔登湖》时会思考的问题。

我们未必会像梭罗那样,抛弃工作,跑到树林里隐居,但他会提醒我们注意一个概念,生命的完整性。所谓完整,可以这样理解,就是从自我中产生对秩序和意义的渴望,一种超越人类自恋的体验。所谓不完整就是一种绝望感,感到时间太短暂,短暂得来不及开启另一段生活,来不及尝试另外一种通向完整的路。

在《瓦尔登湖》中,梭罗论述过完整与绝望的问题,说出了那句名言,人类在过着静静的绝望的生活。什么才是不绝望的生活呢?梭罗给出了一个判断,那就是看你是否喜欢早上。他说,每个早晨都是一个愉快的邀请,我起身很早,在湖中洗澡,让身体从沉睡状态中清醒过来。梭罗能够理解那句古老的中国儒家名言,“苟日新,日日新,又日新”,如果你在某一天感觉到生命的新意,就要让这种状态每天都保持下去,新了还要再新。如果你不相信每天都有一个更新更神圣的曙光的话,那你就在走一条下坡路。白昼应该是个长长的早晨,我们应该像大自然一样,从容不迫地度过每一天。

这是《瓦尔登湖》第二章的一个重要话题,这一章的题目叫,“我生活的地方,我为何生活”,后世的读者之所以阅读《瓦尔登湖》,一个很重要的原因就是想思考生活的另一种可能性——为什么我们要急于成功?我们所从事的职业是不是太荒唐了?我们每天是不是都陷入琐事当中,有美好的德性,外表却是一副可怜相?这是《瓦尔登湖》至今魅力不减的原因之一,它让我们思考该如何生活。

另一个原因,用《梭罗传》中的一句话来概括,那就是梭罗教会了美国人如何观看自然观看风景。梭罗读过很多书,有两个英国人对他影响很大。第一个叫威廉•吉尔平,我们总说“风景如画”,吉尔平就是第一个论述“风景如画”的作家,他写过一本书叫《森林风景》,其中写到枯树,他说,这些枯树是绝妙和庄严的……它们记录着风暴的历史,记载着闪电的狂怒,见证种种伟大的时间,将宏大的理念转变为风景。吉尔平还写过一本《画意与美感三论》,他说,语言和光线一样,是一种媒介。真正的哲学风格,就像北侧窗口透入的光线,能清晰地照亮物体。受吉尔平的影响,梭罗学会了更好地观察和描绘自然,他把自然看作是一种力量,一股能量,一个过程,一个画卷。

另一个影响梭罗的英国作家叫约翰•拉斯金,他是个艺术批评家,写过《建筑的七盏明灯》《建筑与绘画》等书。他说:“风景是一种本地的、神圣的、慢节奏的沉积的纪念”。当时,英国在修铁路,大批工人坐火车到湖区旅行,像拉斯金这样的文人,不太喜欢粗俗的工人,他说,你们这些铁路经营者,能不能教育工人从一年的工资中存下足够的钱,租一辆马车游玩一天,带上太太和孩子,驾车20英里,就到了令人愉快的野外,随心停车,在青苔如烟的地方打开野餐篮子。如果他们觉得此处无景可赏,那么他们到了别处也找不到可赏的风景。他们的心灵并没有因为面对湖区美景冥思而有所改善。这是拉斯金的阶级偏见,但也说出了一个道理:要是不学会观察和欣赏身边的自然,跑到远处的风景区也不会有收获。

梭罗曾经有过出门在外的远行,也对旅行有强烈的渴望,从哈佛毕业三年后,他在日记中写过这样的一段话:或许来年的春天,我会去秘鲁做一名信使,或是去南美做种植园主,或是去格陵兰岛做个捕鲸人,或去坎顿市做个商人,或去佛罗里达州当兵……

但梭罗最终的答案还是做自己,不停地向内心迁徙,每天都把帐篷安放在更靠近西边天际的地方。这种对西边天际的渴望,实际上说的是一种精神状态。《瓦尔登湖》最吸引人的地方,就是他坐在湖中心的小船上看水中的鱼,感受日光和月光。我们看《瓦尔登湖》,最常见的一个疑问是,怎么对抗孤独?这实际上是个因人而异的问题。梭罗说,孤独在大部分时间里都是有益于身心健康的,和别人在一起,甚至和最要好的朋友在一起,也会很快感到厌烦,感到浪费精力。置身于人群中,会比待在自己屋里更觉得孤独。他觉得社交没什么价值,我们生活在一个人挤人的环境里,互相妨碍,因此也不互相尊重了。他在书中有这样一句名言,“我们天性中最优美的品格,好比果实上的粉霜一样,是只能轻手轻脚,才得保全的。然而,人与人之间就是不能如此温柔地相处”。

梭罗说,面对大自然时,我们要注意观察,要有想象力,要享受孤独,要阅读经典作品,要和动物做伴,也要和人类同伴聊天。那他认为应该如何看待风景呢?简单来说,就是不要徒劳地幻想有一处荒原,能远离尘嚣,从来没有这样的地方。但我们的头脑和内脏中,都有一个瓦尔登湖,或者说,都有一处寂静的水湾,大自然的精气萦绕其间,激发你的梦想。这是《瓦尔登湖》的第二个魅力所在,它教我们看风景,看梭罗细致的描摹,也让我们学会在风景前静默地审视自己的心灵。

好,以上就是第二部分的内容。我们简要说了《瓦尔登湖》这本书魅力何在。一个原因是,梭罗让我们思考怎么能更好地生活。另一个原因是,梭罗教我们如何观赏自然,如何观赏风景。

到这里,《梭罗传》这本书的精华内容已经为你解读完了。如果你对梭罗感兴趣,可以在得到电子书里找他的重要作品看一看,《瓦尔登湖》《缅因森林》《科德角》《远足》和《河上一周》都有。最后,我们再来总结一下知识要点。

第一,梭罗活了45岁,喜欢远足,最著名的作品是《瓦尔登湖》。1845年3月,他在瓦尔登湖边盖了一所小房子,在里面住了两年多。后来他把这段经历写成了《瓦尔登湖》,他是一个以隐居成名的作家,但他开创了“远行体”写作。

第二,梭罗在瓦尔登湖边进行了一场生活试验,他种土豆、菜豆,过一种自给自足的生活,把消费降到最低。梭罗用两年多的独居生活,告诉世人,生活有另一种可能性。这种可能性虽然难以实现,但显得非常美好。

第三,梭罗教会美国人如何观赏风景,既要出门远行,也要学会在周围十几公里的范围内,欣赏自然。要有一定的博物学知识,要通过阅读了解更广阔的世界,更重要的是,面对自然,也要向自己的内心探求,完善自我,雕琢深处的自我。

撰文:苗炜工作室 转述:杰克糖 脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.梭罗最著名的作品是《瓦尔登湖》,他是一个以隐居成名的作家,但他开创了“远行体”写作。

2.梭罗在瓦尔登湖边进行了一场生活试验,他种土豆、菜豆,过一种自给自足的生活,把消费降到最低。

3.梭罗教会人们如何观赏风景,既要出门远行,也要学会在周围十几公里的范围内,欣赏自然。更重要的是,面对自然,也要向自己的内心探求,完善自我,雕琢深处的自我。