《最蓝的眼睛》 黄昱宁工作室解读

《最蓝的眼睛》| 黄昱宁工作室解读

关于作者

托妮·莫里森是美国黑人文学写作的代表人物。她不仅是首位获得诺贝尔文学奖的非裔美国作家,也是黑人女性文学的杰出成就者。除了写作,她还编辑、出版过不少黑人作家的作品,后又到普林斯顿大学担任教授,讲授文学创作。多年来,她在研究、推广黑人文学和黑人传统文化方面做出了持续不断的贡献。1993年,她获得诺贝尔文学奖。

关于本书

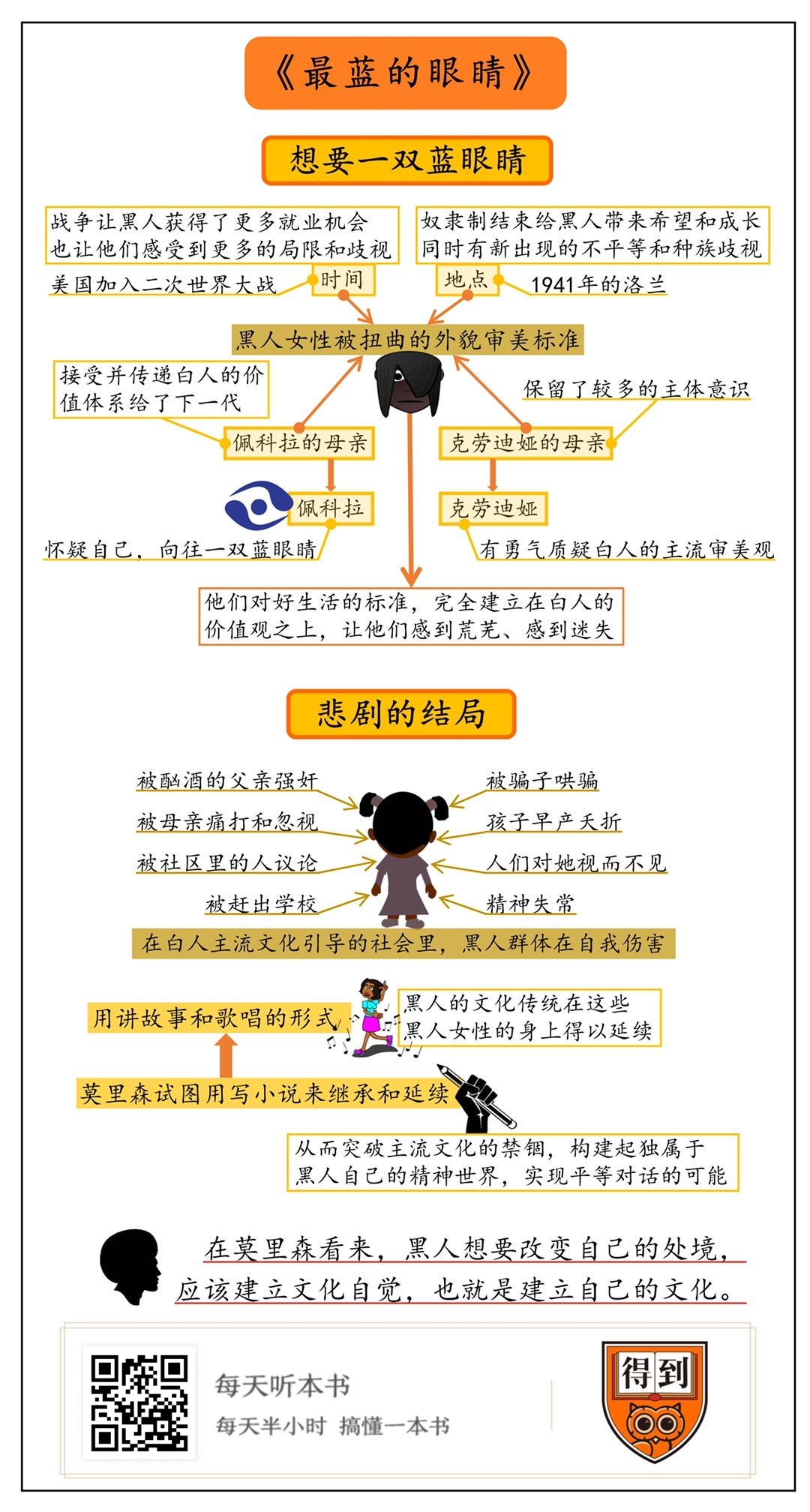

《最蓝的眼睛》是托妮·莫里森发表的第一部作品,出版于1970年。小说通过黑人小女孩佩科拉·布里德洛夫的悲剧人生,表现了美国黑人群体在移居到现代工业化都市后艰难求生的境遇,并意在深入族群内部,反思“种族性自我厌恶的暗示”究竟从何而来。莫里森也试图通过自己的写作来挖掘并阐释黑人女性的主体意识,将其从黑人男性依附者的地位上解放出来。

核心内容

小说中的黑人群体,无论年龄、性别、职业,都不自觉地接受了黑人作为“他者”的身份,以此建立起自己与白人群体乃至整个国家的关系。这是当时整个美国黑人群体用白人文化标准衡量自我,造成黑人社区精神荒漠的生活缩影,而他们感到的迷茫和混乱最终反而变成黑人内部相互歧视和压迫的动因。为了摆脱这种困境,莫里森主张用写作来继承和延续黑人文化中的音乐和口述传统,以此寻求自我发声的途径,寻求平等对话的可能。

你好,欢迎每天听本书,今天要为你解读的书叫《最蓝的眼睛》。这本书是当代美国文学里,讨论种族问题的代表作品。

它的作者托妮·莫里森,不仅是第一位获得诺贝尔文学奖的非裔美国作家,也是黑人女性文学的代表作家。美国前总统奥巴马和著名主持人奥普拉,都是她的忠实书迷。除了写作,她还编辑、出版过不少黑人作家的作品,也在普林斯顿大学担任教授,讲授文学创作。多年来,她在研究、推广黑人文学和黑人传统文化方面做出了持续不断的贡献。1993年,她获得了诺贝尔文学奖。

莫里森的写作深植于黑人文化传统,用丰富的想象力和诗意的语言,表现美国黑人群体艰难的生存境遇。在她看来,黑人想要改变自己的处境,应该建立自己的文化,专业的说法叫建立文化自觉。这个观点贯穿了她所有的作品,从她的第一部小说,也就是今天要讲的《最蓝的眼睛》里,就能看出来。

《最蓝的眼睛》1970年出版,是莫里森发表的第一部小说。当时,美国黑人民权运动和女性主义运动都在如火如荼地进行中,这两股思潮在小说中都有所体现。比如主人公,小说的主人公是一个黑人小女孩,她的名字叫佩科拉·布里德洛夫。佩科拉厌恶自己,因为自己是黑人,又是女孩,她最大的愿望,就是拥有一双像白人小女孩一样的蓝眼睛。莫里森把她作为主角,有点哀其不幸怒其不争的意味。但是,她处理得哀而不伤,怒而不发,可以说,一出道,就是大师的水准。

下面,我会分两部分来为你讲这部小说。

第一部分,我们来讲讲佩科拉为什么想要一双蓝眼睛?在这部分,我们来说说莫里森对美国种族问题和女性问题的反思。

第二部分,我们来讲佩科拉故事的结局,同时分析莫里森到底想在这部小说里表达什么。

我想先为你简单勾勒一下小说的情节,大致是这样的:

佩科拉的父亲酗酒成瘾,母亲无心顾家,她家境贫穷,又是有色人种,所以备受排挤。佩科拉日夜祈祷自己能够拥有一双和白人姑娘一样的蓝眼睛,她认为,那样她就能摆脱困苦的生活。然而,等待她的只有嫌恶和痛苦。父亲在一次醉酒后强奸了她,让她怀上身孕,最后孩子死了,她自己也精神错乱。她在幻觉中认定,自己拥有了梦想的蓝眼睛。

你应该感觉到了,书名“最蓝的眼睛”是这部小说的题眼。莫里森在序言中写道,这个想法,来自她的亲身经历。她的一个小学同学,也是一个黑人小女孩,因为自己不能拥有一双蓝眼睛而深感惋惜。莫里森说,同学这个想法让她很震惊,也很愤怒,因为这其实是一种“种族性的自我厌恶”。但是,莫里森并没有简单地去批评这种想法,而是开始反思:黑人女性为什么会有这种想法?如何才能突破制约,找到自我?这部小说,并没有提供明确的答案,但它却为读者展现了一种寻找的方向。

好,下面我们一起走进这个故事。故事的开端,出现了一个名叫克劳蒂娅的小女孩,她要求我们“千万别声张”。声张什么呢?1941年的秋天,她和姐姐种下的金盏花没有发芽。姐妹俩认为,这是因为她们的朋友佩科拉怀上了佩科拉父亲的孩子。克劳蒂娅提前给读者剧透了整个故事的结局:种子枯死了,佩科拉的父亲死了,她的孩子也死了,只剩下佩科拉和这片贫瘠的土地。

用孩童之口讲出这个令人震惊的消息之后,小说开始回顾佩科拉的人生。不过,它不是按照时间顺序来讲的,也不是由一个人讲的,而是让不同的人物讲述发生在不同时间段的碎片,让读者自己拼凑整个故事。

下面,请允许我为你把这张拼图拼好。

故事发生在美国北部的俄亥俄州,一个叫洛兰(也翻译成洛雷恩)的小镇,这里也是莫里森本人的家乡。主要人物布里德洛夫和麦克迪尔两家人都生活在这里。刚才提到的小女孩克劳蒂娅从她的视角,为我们描述了当时一个普通美国黑人家庭的生活状态。她和姐姐还有父母生活在一间绿房子里,这里又旧又冷、卫生环境也很糟糕。父母对她们姐妹俩没有特别关注,不过,生病的时候,还是会给她们适当的照料和爱护。

这一年秋天,她们的朋友佩科拉被县里安排到家里借住一阵,因为佩科拉的父亲放火烧了自家的房子。佩科拉一家也是典型的贫穷黑人,他们的处境比克劳蒂娅家更差。他们住在很不像样的出租房里。所谓的房子,就是一家店铺的前厅。佩科拉的父母经常争吵,甚至打架;哥哥时不时地离家出走;可怜的佩科拉年纪小,又是女孩,只能默默忍受这一切。

在整部小说里,佩科拉就是这样一个孤独的、无处可去的悲惨形象,而佩科拉认为,一切悲惨的根源,是自己长得丑。这就要说到小说要探讨的第一个关键问题,美国黑人,尤其是黑人女性对外貌的审美标准,如何被扭曲、被塑造。在小说里,莫里森用了大量的笔墨来写这个问题。比如,佩科拉和她的家人都觉得自己很丑陋,在他们看来,自己的鼻子、眼睛、眉毛、颧骨、耳朵,长得都不太对。但事实上,他们的长相,就是黑人正常的长相。读者自然会明白,佩科拉一家觉得自己丑陋,不是因为长相,而是因为标准。莫里森说:这就像有个无所不知的神秘主人,给了他们每人一件丑陋的外衣,让他们穿上,而他们毫不质疑地接受了。

在学校里,同学和老师因为丑陋嘲笑佩科拉,但是她从来没有想过反抗。她当然也想改变这种处境,她的想法是,如果自己能拥有一双美丽的蓝眼睛,她的生活就能有所改变,她就能得到同学、老师和父母的爱。佩科拉为此不间断地祈祷了一整年。同时,她对有蓝眼睛的白人女孩有一种莫名的向往。她想尽办法靠近有白人女孩形象的东西。她会贪婪地吃下印着白人女孩画像的糖果。在克劳蒂娅家寄住时,她为了用一只有白人女孩头像的杯子,在一天里喝光了两升多的牛奶,那可是全家人的份额。

你发现了吧,佩科拉向往的蓝眼睛,一方面是一种被灌输的外貌标准,另一方面,她又把这个标准跟美好的生活联系在一起了。好看的外貌、富足的生活,这两种期待,操纵着佩科拉,反过来又让她更坚信自己是丑陋的,所以不会拥有好的生活,加深了她的自我异化。

但是,佩科拉为什么会这么想呢?

实际上,不光佩科拉,当时的黑人女性,不管是大人还是孩子,都有类似的想法。比如刚才提到的克劳蒂娅。她虽然年纪更小,但是没有像佩科拉那样盲目相信这种“白人女孩最美”的标准。她不喜欢圣诞节,不喜欢大人们当作昂贵礼物送给她的白皮肤、蓝眼睛的娃娃。不过,在学校里,她和姐姐也会羡慕肤色更浅的转校生莫丽恩。莫丽恩既漂亮又富有,老师和同学都喜欢她。哪怕最爱欺负人的男生,在莫丽恩面前也不自觉地退让。克劳蒂娅自问,莫丽恩为什么受欢迎?而像她这样的黑人小女孩又缺少了什么?为什么她们缺少的东西如此重要?克劳蒂娅说,她不是嫉妒莫丽恩,而是对她们缺少的那个东西感到害怕。

作为读者,我们很容易就能明白,佩科拉和克劳蒂娅感受到的是一种无形的歧视,但是克劳蒂娅不明白,因为在她的生活中,这种歧视就像空气一样,无处不在,但又看不见、摸不着。

为什么他们会生活在这样的环境里呢?莫里森在书里也表明了她的想法。

她为故事选择的时间和地点,其实就是一种暗示。这个故事发生在1941年。从一战结束以后到1941年,美国正处在快速城镇化、工业化的进程。本来生活在美国南部的黑人迁居往北方城镇,寻求更多的工作机会,和更好的生活环境。这当然是一件好事,新的黑人中产阶级和工薪阶层开始出现。但是,大多黑人还是处在社会底层,做着薪水很低的工作,住房条件也很差。

1941年12月7日,日本偷袭美国珍珠港,美国加入第二次世界大战。战争让黑人获得了更多就业机会,也让他们感受到了更多的局限和歧视。第二年,也就是1942年,就出现了很多争取黑人群体利益的抗议活动。

我们再来看看故事发生的地点。刚才说了,故事发生在美国北部俄亥俄州一个叫洛兰的小镇。洛兰所处的位置,一边是逃亡奴隶的避难所,另一边是传统的工业重镇。总之,这里是个矛盾重重的地方。

莫里森让故事在这个时间发生在这样的地点,意图很明显。1941年的洛兰,既有奴隶制结束,给黑人带来的希望和成长,同时有新出现的不平等和种族歧视,两种状态在这里并存。生活在这里的黑人女性,不管是克劳蒂娅和佩科拉这样的小女孩,还是成年的女性,感受到的主要是迷茫。

比如佩科拉的母亲宝琳。宝琳自己说,她原本生活在美国南部,和佩科拉的父亲乔利结婚后,一起来到北方,为了寻找更好的工作机会。在这片陌生的土地上,夫妻俩渐渐疏远。乔利到钢铁厂谋生,宝琳待在家,无所事事。为了填补空虚,她终日泡在电影院里,沉迷于好莱坞电影的完美世界,用银幕上的标准来衡量现实。生下两个孩子后,宝琳去了一户富有的白人家庭当佣人。在这座富足、宽敞的房子里,她可以逃避自己的出身,假装自己生活在一个美好有序的家庭。为白人工作成了她生活的全部意义。然而,宝琳越是想接受白人的价值体系,就越感到消极、被动。她还把这种低人一等的理念传递了给下一代。她喜欢打扮雇主家的白人孩子,看着自己的女儿佩科拉,她唯一的反应是“上帝啊,她可真丑”。有一次,佩科拉不慎打翻了她做的蓝莓派,她首先想到的是安抚雇主家的小女孩,却对佩科拉的烫伤视而不见。母亲对白人小女孩的偏心,让佩科拉深信,能不能得到关爱跟外貌有很大关系。

跟宝琳相比,克劳蒂娅的母亲要好多了,她保留了较多的主体意识。比如说,她经常在家里哼唱的爵士乐。爵士乐是黑人的艺术,来自早期黑奴们传唱的歌谣。莫里森这样描述爵士乐对黑人城市移民的意义:在那个历史时期,前黑奴们涌向城市,他们所处的环境是非常局限的……音乐……成为一个可以协商自由的空间……代表了拥有自我感情的权利。在克劳蒂娅的回忆里,母亲的歌声是家中氛围的晴雨表,也为克劳蒂娅姐妹俩提供了某种保护,让她深信,痛苦不仅可以忍受,而且很甜蜜。可以说,母亲的态度,决定了两个小女孩的不同——佩科拉怀疑自己,而克劳蒂娅有勇气质疑白人的主流审美观。

不过,这并不是说,莫里森就认为克劳蒂娅的母亲更好。我们应该看到,不管这些女性采取什么样的态度应对白人文化,她们都不自觉地接受了黑人作为“他者”的身份。她们都是先认同这个前提,然后再看自己处在什么位置上,自己跟白人群体,甚至整个国家是什么关系。这正是当时整个美国黑人群体的生活缩影。他们对好生活的标准,完全建立在白人的价值观之上。这让他们感到荒芜、感到迷失。

更重要的是,这种迷失和荒芜,并没有化作反抗,反而变成黑人自己相互歧视的原因。克劳蒂娅在回忆中说,其他黑人嘲笑佩科拉,是想要通过她的丑陋、笨拙和痛苦,反衬自己的美丽、健康、光彩照人。

说到这里,你应该已经理解莫里森要在这本书里反思什么了,那她给出答案了吗?

第二部分,我们就尝试从故事中去寻找答案。

在小女孩们的谈话里,我们可以看到她们对“爱”这个概念充满向往。讽刺的是,虽然佩科拉的姓布里德洛夫(Breedlove)在英文中有“培育爱”的意思,但她的生活里却丝毫没有爱意。佩科拉的父亲,乔利·布里德洛夫自幼没有双亲。父亲在他出生前就离开了,母亲生下他后,试图把他丢到铁道边的垃圾堆上,幸好被姨婆吉米救了下来。乔利在姨婆的葬礼上结识了一个女孩。两人在野外初尝禁果的时候,被两个白人发现。白人的嘲笑和侮辱让乔利备受打击。然而,他没有痛恨那两个白人,反而怪罪自己的黑人女伴。这种厌女情绪也延伸到了他的婚姻生活中。他在遇见妻子宝琳之前,曾经在南方度过了一段流浪的生活,那时的他感到无比自由,认为自己无所不能。然而,随着他们一家人定居在北方的城市,他对生活的积极和热情都消失了,终日浑浑噩噩地酗酒。孩子出生之后,他找不到恰当的方式去关爱自己的孩子,也承担不起家庭责任。佩科拉逆来顺受的恐惧,在他眼里成了对他失败人生的无声谴责。

在一个春天,乔利喝醉酒回到家中,偶然在佩科拉身上看到妻子昔日的影子,他强奸了女儿,把自身的迷惘和混乱强加给了这个无辜的孩童。母亲宝琳对这件事的反应,是痛打佩科拉,并忽视她的存在,社区里的人也在背后议论纷纷,不久佩科拉被赶出了学校。但是,没有人对佩科拉解释过,这一切都是因为什么。

不明所以的佩科拉对蓝眼睛的执念越来越深。她发现只是祈祷,并不能改变眼睛的颜色,她就想要找到其他的办法。她找到一个骗子,这个骗子出身于英国贵族在海外的私生子家族。这个的家族从十九世纪以来,一直坚定地拥护“白人至上”的理念。在一次婚姻危机后,这个骗子陷入崩溃和抑郁的边缘,最终辗转到了美国定居。除了坑蒙拐骗,他还会猥亵那些单独找上门来的小女孩。佩科拉此时已被整个社区放逐了,自然不知道这背后的危险。她恳求这个“魔术师”实现她的愿望,却被哄骗毒杀房东太太的狗作为交换的条件。

最终,佩科拉精神失常了。她深信自己得到了梦寐以求的蓝眼睛,甚至幻想出另一个自己和她对话,希望能够拥有“最蓝的眼睛”。后面的故事我们已经知道了,佩科拉的孩子早产夭折,她的父亲死在收容所里,哥哥离开了家乡,母亲还在给人做家务。人们对佩科拉视而不见,回避她在垃圾堆和野花间游荡的身影。

在这一个又一个人生悲剧中,我们看到的是,在白人主流文化引导的社会里,黑人群体在自我伤害。在年幼的克劳蒂娅眼里,是这片土地、这个城镇、这个国家杀死了佩科拉的孩子和她的主体意识,因为“这片土地不会滋养任何人”。

不过,佩科拉的创伤并不局限在这里,她的悲剧是当时美国整个黑人群体都要面对的。但克劳蒂娅同时也意识到,自己的族群并非毫无过错,因为“当土地决意展开杀戮时,我们默许了,说什么受害者无权生存”,即使后来他们意识到自己错了,一切也为时已晚。

小说就在这样看似悲观的断言中画上了句号。可是,难道真的没有人能跨越阻碍,继续成长吗?在这部小说里,莫里森很坦诚,她没有给出明确的答案。她像克劳蒂娅一样,看到了这一切,懂得了这一切,但是她并不知道如何改变这一切。

现在,我们再回头来看这部小说的开头。在克劳蒂娅出现之前,莫里森首先引用了一段文字,这段文字来自20世纪三四十年代美国流行的启蒙绘本《迪克和简》。绘本中描绘了一个幸福的白人中产阶级家庭:迪克和简住在漂亮的房子里,拥有一对完美的父母,养了小狗和小猫,还有朋友来跟他们一起玩耍。耐人寻味的是,这段话反复出现了三次:第一次是标准的文本格式;第二次删去了所有标点,并用空格代替;第三次则连空格都没有了,整段文字显得密集、混乱。这段引文其实暗示了故事的走向。从中规中矩的逐句引用,最终发展到加速的、混乱的、近似给读者带来压迫感的文字风暴。很明显,它预示了白人中产阶级看似完美有序的生活范式,在黑人社区中的崩塌。

不过,我觉得,这里面或许也暗含着希望。在阅读这段没有标点和断句的文字时,读者不再是被动的接受者,需要调动起自己的阅读经验,赋予文本全新的、潜在的意义。莫里森想要在展现沉默的同时,又打破这种沉默。在她看来,讲故事或许不是唯一正确的方式,可只有不断地讲故事,才有在混乱中找到新秩序的可能。

对初入文坛的莫里森来说,她只是想要写故事,写作“黑人独有的东西”,尽管当时她“还并不很清楚那是什么”。在莫里森的整个写作生涯中,我们会越来越清晰地看到黑人文化传统,尤其是音乐的节奏和韵律对她叙事风格的影响,她在写小说和唱歌之间,建立了一种潜在的联系。

这种联系在《最蓝的眼睛》里也出现了很多次。比如,克劳蒂娅回忆起母亲和邻里的谈话时这样描述:“她们的谈话如同一场略带淘气色彩的舞蹈”,而她和姐姐虽然不能完全听懂她们谈话的内容,却能从音色中听出真相。在佩科拉父亲乔利的回忆中,也提到他的姨婆和其他黑人老妇深夜的闲聊,如同“悲伤的催眠曲笼罩着他,摇晃着他”。最后,克劳蒂娅和姐姐是在大人们断续的对话中,拼凑出了关于佩科拉遭遇的真相。

在莫里森看来,黑人的文化传统在这些黑人女性的身上得以延续,她们用讲故事和歌唱的形式告诉孩子们如何处世,如何看待自己。由于过去大部分黑人女性都没有读写的能力,讲故事和唱歌成了她们寻找自我、表达自我,进而建立自我与世界联系的方式。莫里森试图用写小说来继承和延续黑人文化中的音乐和口述传统,从而突破主流文化的禁锢,构建起独属于黑人自己的精神世界,实现平等对话的可能。

她选择用克劳蒂娅的视角开始讲故事,就有这层意思在。克劳蒂娅自然而然地接续了讲述的传统,尽管她是用孩子的视角讲出不完满的故事,却为日后对历史的反溯提供了可能。而一旦这种语言交织起来,它就有可能成为一种活跃的力量,从痛苦的经历中提炼出对爱和自由的追求,并把独属于黑人的文化信息传递下去。佩科拉的故事,以及无数和她一样的故事,需要被讲述,因为只有讲出来,才能够构建起独属于黑人自己的精神世界,找回独属于他们这个群体的话语。只有这样,才能实现长久以来追求的种族平等,阻止悲剧重演。

在1984年的一篇采访中,莫里森曾说:“长久以来,音乐一直都是为黑人提供疗愈的艺术形式。现在音乐不再是独属于我们的了……于是,必然需要另一种艺术形式来取代它。在我看来,如今小说就成了这样一种艺术形式。和以往不同,非裔美国人现在需要它……我们生活的地方再听不到那些故事了,父母不会坐下来给孩子们讲述那些古老的神话,那是多年前我们曾听过的。但新的讯息也同样需要被传递出去。”

好,《最蓝的眼睛》这部小说就讲到这里。莫里森刚写好这本书之后,经历了数次退稿。好不容易出版了,这部小说又迎来了跟佩科拉相近的命运:被遗弃、被蔑视、被误读。主流文学批评仅仅给予它有限的关注,黑人自己也不喜欢它,认为它暴露了族群的秘密。学校和图书馆几度试图把它列入禁书名单,说其中含有不恰当的内容。但是,它最终还是站到了应该有的位置,成为美国文学史上的经典。

撰稿:黄昱宁工作室 脑图:刘艳导图工坊 转述:杰克糖

划重点

1.当时整个美国黑人群体对好生活的标准,完全建立在白人的价值观之上。这让他们感到荒芜、感到迷失。

2.这种迷失和荒芜,并没有化作反抗,反而变成黑人自己相互歧视的原因。

3.在莫里森看来,黑人的文化传统在这些黑人女性的身上得以延续,她们用讲故事和歌唱的形式告诉孩子们如何处世,如何看待自己。