《日瓦戈医生》 黄昱宁工作室解读

《日瓦戈医生》| 黄昱宁工作室解读

关于作者

鲍里斯·帕斯捷尔纳克,生于莫斯科一个艺术家家庭,父亲是著名的肖像画家,母亲是著名的钢琴家。少年时期他曾有意当音乐家,学习了六年音乐之后,又放弃了音乐改读文学。帕斯捷尔纳克早期以诗歌创作为主,1914年出版了第一部诗集《云雾中的双子星座》。卫国战争之后的1948年,他开始创作《日瓦戈医生》,1956年完成并在次年发表后,轰动国内外,1958年获得诺贝尔文学奖。

关于本书

《日瓦戈医生》是帕斯捷尔纳克的代表作品。这部小说从1902年开始,写到二战结束后,两次世界大战和十月革命,都发生在这个时间跨度内。俄罗斯这个国家,在这四十多年里经历了翻天覆地的变化。关于这个历史时期的文学作品,外国人写不好,苏联人不敢写。只有《日瓦戈医生》,写得又好又真实,属于里程碑式的作品。

核心内容

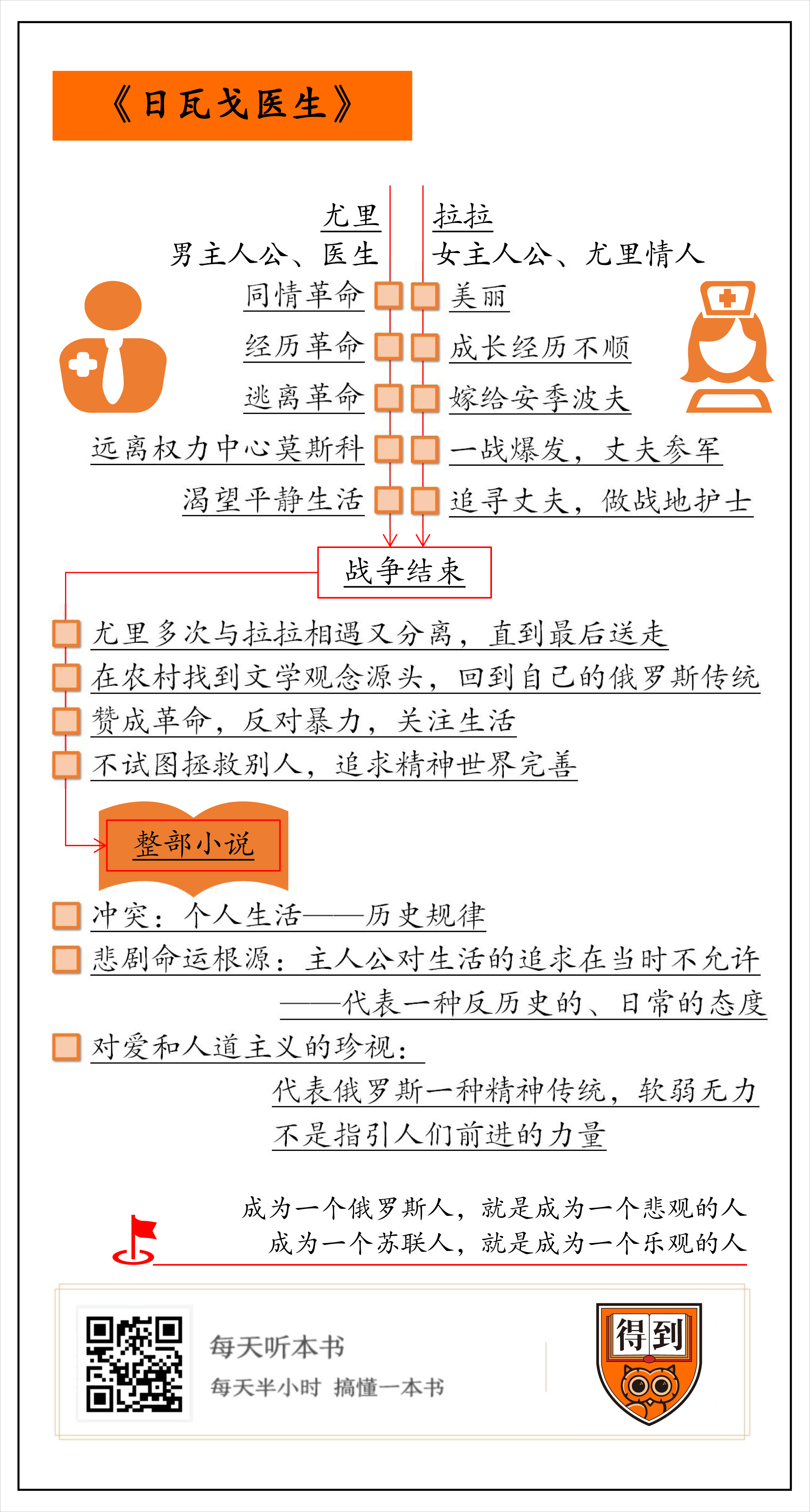

《日瓦戈医生》这部小说非常复杂,有六十几个人物,我们只抽出几个主要的人物,在这里列出:男主人公尤里,也就是日瓦戈医生;女主人公拉拉,是日瓦戈医生的情人,另外还有日瓦戈医生的妻子东尼娅,拉拉的丈夫安季波夫,以及反派人物科马罗夫斯基。整部小说有两条主线,分别是尤里和拉拉的生活,两条主线后来汇成一条线。在这两个人物的身后,是十月革命从酝酿到爆发乃至之后的时代巨变。从小处看,这是一个爱情故事,从大处看,这个故事展现了人和历史规律之间不可调和的矛盾。

你好,欢迎每天听本书,本期为你解读的是苏联作家鲍里斯·帕斯捷尔纳克的长篇小说《日瓦戈医生》。

帕斯捷尔纳克是1958年的诺贝尔文学奖得主。为什么瑞典人决定把奖发给他呢?按理说,当时瑞典和苏联的外交关系并不好。

关键还是这部作品的价值,实在是让瑞典人没有办法假装看不见。这部小说从1902年开始,写到二战结束,两次世界大战和十月革命,都发生在这个时间跨度内。俄罗斯这个国家,在这四十多年里经历了翻天覆地的变化。关于这个历史时期的文学作品,外国人写不好,苏联人不敢写。只有《日瓦戈医生》,写得又好又真实,属于里程碑式的作品。

帕斯捷尔纳克最初在国际上出名,是靠写诗。20世纪40年代,他就获得过三次诺贝尔奖提名,但是他后来发现,写长篇小说才是自己的使命。1945年的一天,他对来访的以赛亚·伯林说,自己以前的作品毫无价值,手上正在写的小说才是伟大的作品。他要用整个下半辈子来干这一件事情。他指的,正是才写了几章草稿的《日瓦戈医生》。

以赛亚·伯林后来成了世界知名的大学者,但当时,他还只是一个年轻的英国外交官。11年后,帕斯捷尔纳克再次见到他,把一个厚信封交到他手里,里面是全书的手稿。当天晚上,以赛亚·伯林在灯下读得泪流满面。通过秘密渠道,伯林把书送到了意大利出版,苏联官方知道了以后,大为震怒。从此以后,帕斯捷尔纳克遭遇了一系列政治迫害,导致最后他不得不宣布放弃去瑞典领奖。这本书也成为著名的禁书。

关于这本书的写作和出版,有非常多的故事,限于篇幅,非常遗憾不能在这里为你一一讲述。我们还是先来看这本书的主要内容,当你理解了这本书的伟大之处,再去看当年这段历史,肯定会有更深的感触。

这部小说非常复杂,有六十几个人物,我们只抽出几个主要的人物,在这里列出。男主人公尤里,也就是日瓦戈医生;女主人公拉拉,是日瓦戈医生的情人,另外还有日瓦戈医生的妻子东尼娅,拉拉的丈夫安季波夫,以及反派人物科马罗夫斯基。整部小说有两条主线,分别是尤里和拉拉的生活,两条主线后来汇成一条线。在这两个人物的身后,是十月革命从酝酿到爆发乃至之后的时代巨变。从小处看,这是一个爱情故事,从大处看,这个故事展现了人和历史规律之间不可调和的矛盾。这个我们之后会详细说到。

小说开头,就是尤里母亲的葬礼。他父亲在几年前出走,死在外国。害死他父亲的,是小说的大反派,律师科马罗夫斯基。这个人物在后面还会出现好几次。简单地说,在10岁的时候,尤里就成了孤儿,他的舅舅尼古拉神父就成了他精神上的父亲。受舅舅的影响,他一直有一种知识分子气质。后来他去了莫斯科,在那里长大,成了一个医生。

在另外一条叙事线上,拉拉也在成长。她的父亲死后,母女二人只能在生活上依靠父亲生前的朋友科马罗夫斯基,也就是我们前面提到的那个坏律师。你看,两个主角之间只隔着这么一个人。科马罗夫斯基在经济上控制了这对母女,还把拉拉的母亲变成了自己的情人。他经常带16岁的拉拉出入各种高档消费场所,年少无知的拉拉糊里糊涂地也和他发生了性关系,这一点让拉拉感到非常的羞耻。

拉拉的母亲知道这件事情以后,万念俱灰,喝下碘酒自杀了。来救人的医生带了两个助手,尤里就是其中之一。这是他与拉拉,还有科马罗夫斯基的第一次见面。

尤里敏锐地感觉到,在面前这个年轻姑娘和中年男人之间,有某种不可告人的关系。尤里被拉拉的美丽吸引,却又无法理解她为什么会做这样的事情。作者在这里展现了强大的克制,他不让尤里和拉拉相识,在这个场景里,两个人一句话都没有说。不仅如此,看完病出来以后,尤里的同伴告诉他,刚才那个人,就是间接害死他父亲的科马罗夫斯基。作者没有让尤里说一个字,这个章节就在这里结束了。这样写,当然是为了蓄积情感,让人物到以后再爆发。

第二次见面也很短暂,是在一个圣诞节的舞会上。拉拉忽然从外面闯进来,向科马罗夫斯基开枪。她要用这种激烈的方式来宣告,自己已经不受坏律师控制了。不过她没打中目标。也因为事实上她是科马罗夫斯基的人,所以也没人来追究刑事责任。尤里目睹了这一切,无能为力。

不久之后,尤里和青梅竹马的东尼娅结婚了。拉拉也和一直喜欢她的工人安季波夫结了婚,离开了莫斯科,回到了故乡,一个叫尤里亚金的小城市。但是安季波夫知道了拉拉之前的故事,而且他也意识到,拉拉对他并没有真正的爱情,而是一种混杂着怜悯的关爱。就在这个时候,第一次世界大战爆发了,安季波夫为了逃避这种生活,就去征兵处报了名。

请注意,安季波夫参军,这不是一个简单的情节转换,在这个地方,历史开始以巨大的力量改变人物的生活。这个历史,不是书本上记载的过去发生的事,而是每一刻都以现在进行时在发生的历史。作者在这个地方,用火车来类比历史的进程,火车前进的方向是固定的,单向的,不容阻挡的。安季波夫正是听到了火车的汽笛声,才最终决心离开这个家的。

在日常生活中,人们的生活各有各的轨道,而战争这样的重大事件,会唤醒所有人的历史感,让他们感受到,自己正处于特别重要的人类进程中,有一种强大的力量在裹挟着他们。小说写到这里,无论是尤里、拉拉,还是安季波夫,之前的生活都告一段落,在这之后的几十年,他们都处于时代巨大的阴影之下。每当他们想好好生活,历史就会一次又一次地闯进来,把他们赶出去。

我们接着说故事。为了寻找丈夫,拉拉也跑到了前线,没有找到人,就留在战地医院里当护士。在这里,她又见到了负伤的尤里。写到这里,作者再次拖延,不让爱情故事发生,男女主角竟然一开始都没有认出对方。《日瓦戈医生》这本书,从表面上看,是一个革命和战争背景下的爱情故事,但是每次该发生点儿爱情情节的地方,作者都故意不写,让人无法得知那些辗转反侧的夜晚和动人心弦的瞬间。谁也不知道,究竟尤里和拉拉之间的爱情是怎么产生的。

没过多久,十月革命爆发了,苏维埃政权很快宣布,退出第一次世界大战。

战争一结束,战地医院也就没了价值,尤里就要返回莫斯科。而拉拉听说自己的丈夫安季波夫已经在战争中牺牲了,也就不再找他了。在分别前,尤里曾经尝试向拉拉表白,但在表达个人情感之前,他先真诚地歌颂了一番革命。这里的情形很耐人寻味,尤里试图把自己的爱情纳入时代的框架中去,他说:“社会主义宛如一片海洋,所有个人的、单独的革命应该像无数溪流一样汇聚其中,这就是生活的海洋”。但是拉拉丝毫不感兴趣,在她心里,生活不是这个样子的。尤里这个样子,让她感到很厌烦,她就把尤里赶走了。

回莫斯科以后,尤里见到了革命后的真实生活。所有的物资都非常短缺。一家人的生活,全指望尤里做医生的那点微薄收入。他得了伤寒病,陷入了昏迷。本来一家人的生活没有了着落,但是忽然之间他又吃到了抹着黄油的白面包,喝上了咖啡,这都是他同父异母的弟弟叶夫格拉夫送来的。作者用隐约的笔法告诉我们,弟弟和当权者有瓜葛,才能弄到这些紧缺物资。而尤里自己有一次在给政府要员看病的时候,也获得了很多白糖、猪油、肥皂和奶酪。

总体上来说,帕斯捷尔纳克是一个非常严肃深情的作家,讽刺不是他的长处,但是在这里,他让日瓦戈医生和他的岳父,靠看病领到许多生活用品,背着大口袋回家,还是显出了一丝滑稽。但是如果你想到,这是在莫斯科,在革命风暴的中心,这个真心诚意歌颂革命的人,想的不是全人类,而是自己终于可以靠这些东西获得妻子的夸奖,就可以发现,这时候的他已经不是刚开始的日瓦戈医生了。

弟弟警告尤里,继续留在莫斯科,可能会有危险,于是一家人收拾收拾,打算去尤里亚金附近的农村瓦雷金诺,他妻子家祖上在那里还有一块土地。在旅途中,尤里见到了著名的革命将领斯特列利尼科夫。斯特列利尼科夫以铁血著称,曾经有个村子抗拒他的命令,他就开炮把村子夷为平地。

其实这个铁血将军,就是拉拉的丈夫安季波夫,他死里逃生,参加了革命,改名换姓,还成了红军高级将领。可是,他却一次也没有回过家。这一次,他的铁甲列车就停在尤里亚金附近,他还是不愿意回到过去的那种生活。不光是因为他依然不知道怎样和拉拉相处,而且,革命已经把他变成了另外一个人。

写到这里,小说的上半部分就结束了。医生和诗人尤里·日瓦戈,从同情革命,到经历革命,最后逃离革命。他和家人远离了莫斯科这个权力中心,远离了对革命浪漫的想象,他们只希望过一种平静的生活。下半部分的主要内容,都在拉拉居住的小城市尤里亚金和尤里居住的瓦雷金诺两个地方展开。

尤里和妻子东妮亚像拓荒的农民一样劳动。他白天耕地,晚上写诗,他的诗歌创作也取得了很大的进展。农活不忙的时候,他会骑马去小城尤里亚金的图书馆里读书。有一天,他在那里看到了拉拉,但不出所料,作者又没让他上前相认。这时候,距离他来到这座小城,已经一年多了。

有一天,他终于主动找到了拉拉的家。一般作者写到这里,有情人历经战火磨难终于相逢,这回总该写写爱情的细节了吧?还是没有。拉拉下楼来打水,提着两个大桶,旁边还有一只母鸡。作者故意安排了一个平淡无奇的生活场景。他们没有一见面就抱在一起,而是坐下来诉说彼此的生活。拉拉告诉尤里,她知道斯特列利尼科夫就在城外,也知道自己的丈夫已经成了一架失控的杀戮机器。作者省略掉了大量的细节,总之,从这天开始,尤里每次到城里,都会去拉拉家里。有一天他甚至在那里过夜了。

可是尤里亚金不是世外桃源。有一天尤里骑马经过,游击队忽然出现,把他掳走了,因为他们需要一个医生。一夜之间,尤里又和拉拉,和妻子东妮亚都失去了联系。随着战争愈发惨烈,不断有人死去,而还活着的人里,很多人都精神崩溃了。在连绵不绝的暴行面前,他这个医生根本无能为力。

这个时候,尤里的立场已经发生了很大的转变,他不再同情这些来自底层的游击队员,在朝夕相处中,他发现人们已经不能用自己的大脑思考,简单粗暴地在进步和凶残之间划上了等号。越野蛮,就越先进。一年多以后,他带着对革命的极度失望逃离了游击队。

他没有钱,没有吃的,什么都没有,逃回尤里亚金的时候,和一个乞丐已经没有什么分别。这个时候,他的家人已经返回了莫斯科,但是还好他又找到了拉拉。

这个时候,他们总该安宁地生活下去了吧?正好相反,他们脖子上的套索越收越紧了。红军战胜了白军,内战结束了。但正是因为战争结束了,红军也不需要斯特列利尼科夫了,因为他不是党员,政治面貌不好,就被列入了肃反的名单。而尤里呢?他的父亲虽然自杀了,但生前也曾经是一个富翁,所以也被划进了阶级敌人一方。更糟糕的是,拉拉的公公,老安季波夫也从外地调到了尤里亚金的革命法庭委员会,他觉得拉拉背叛了自己的儿子,对拉拉恨之入骨。

小说的叙事,在这个地方是加速的,就好像在一场音乐会里,急促的乐章代表着有令人紧张的事情要发生。这对有情人意识到自己剩下的时间不多了,就决心离开尤里亚金,躲到瓦雷金诺这个农村去。这时候,已经是俄罗斯的严冬季节。他们想,大雪或许能给他们争取两个月的时间。可是,在这个地方,他们只躲了十二天,命运就又来敲门了。这一次来的是他们共同的仇人科马罗夫斯基。他说,安季波夫已经被枪毙了,下一个就轮到拉拉。他许诺带这一家人离开苏联。尤里知道科马洛夫斯基的车上,根本容不下他,而且他出于尊严,也不可能上杀父仇人的车。于是就假装答应拉拉,随后会来和她会合,让科马洛夫斯基带走了她。

过了一天,斯特列利尼科夫来了。这时候他已经是通缉犯,一路躲藏,从西伯利亚来到了这里。他和尤里两个人,除了罪名和埋藏在心里的痛苦,一无所有。他们在一起谈论拉拉,谈论革命。斯特列利尼科夫对自己的一生重新做了评价,悔恨万分。第二天早上,尤里起来,发现他已经自杀了。

之后尤里再也没见过拉拉。他回到莫斯科生活,身体已经非常衰弱。有一天,他在电车上看到人行道上有一个女人,就像是当年的拉拉。他想跳下车去相认,因为过于激动,心脏病发作,死在了路边。拉拉出席了他的葬礼,后来作者就没有交待拉拉的行踪,只说死在了古拉格劳改营里。

尤里不知道自己和拉拉还有一个女儿,叫塔尼亚,她从此下落不明。1943年,尤里的弟弟叶夫格拉夫,已经是将军了,他在苏军进军柏林的途中偶然找到了塔尼亚。

这就是全部的故事。要分析这部时间跨度极大的史诗,难度很大,好在帕斯捷尔纳克给我们秘密地留下了线索。最明显的一条就是,小城尤里亚金,在俄语中的意思就是“尤里的城市”,它的原型就是帕斯捷尔纳克生活过的乌拉尔山区城市彼尔姆,他遇到拉拉的那个图书馆叫普希金图书馆,现在这所建筑也依然存在。

以这个思路回头来看人物的设定,其实作家在名字的俄语词根里都给了提示。日瓦戈对应着“生活”,拉拉对应着“欢快”和“明亮”,科马洛夫斯基对应着“蚊子”,指他总是剥削和控制别人。而安季波夫的两个名字,分别对应着圣徒保罗和刽子手,一方面是理想主义者,另一方面又非常残忍。在俄语读者看来,这里头的关系不言自明,但是翻译过来,这里面的联系就丧失了。

那么,日瓦戈对应着“生活”,什么是生活呢?生活的前提,是个人在物质和精神上的独立,而在人物之间的关系上,体现就是伴侣和家庭。我们第一次见到尤里,就是在他母亲的葬礼上,一个不到10岁的小男孩成了孤儿,失去了生活中的一切。他后来和东妮亚结婚,并不是出于爱情,而是东妮亚在和他的关系中,扮演着母亲的角色。他很尊敬自己的妻子,但没有办法像爱拉拉一样地爱她。尤里和拉拉在后面的情节里,多次相遇,又数次分离,最后尤里以圣徒一样的牺牲心态,亲手送走了自己的爱人。

之前提到,帕斯捷尔纳克不喜欢写花前月下,不写爱情细节,这是为什么呢?就是因为在他的写作观念里,爱情固然重要,但是那只是成为生活的前提,只有和爱的人在一起,才算是生活。所以,他其实是把生活放到了一个特别理想化的位置来审视的。

在这部小说里,生活从来都是一个奢侈品,在当时的意识形态里,这种生活观不符合历史潮流,尤里一开始对革命抱着赞许和观察的态度,但是在随后而来的战争和政治斗争中,他逐渐意识到,时代并没有给他这样的知识分子留出观察的距离和位置,既然人们认为自己发现了历史的规律,那么所有人都要在这个方向上运动。谁在规律外面,谁就是不符合规律。在尤里看来,有爱情,有私人空间,才是生活,但是历史的前进不考虑这些标准,只有符合历史的,才能叫生活。

这就是尤里和安季波夫,也就是斯特列利尼科夫之间最大的区别。尤里和安季波夫都爱着拉拉,但安季波夫离开了家庭生活,投身到战争和革命当中去,这是他和尤里在人生选择上的重大分歧,在他们相遇的桥段里,安季波夫依托着历史规律,有了新的身份,有了装备着大炮的铁甲火车和自己的指挥部。

安季波夫和尤里一样,从小渴望着崇高和光辉的事业,但是他在行动当中,发现世界远比他想的要复杂,所以,他就选择了一种简单化的、有强烈目标导向的生活方式,成了一个严酷的人。这个铁甲火车,和他本人一样,在固定的轨道上,朝着确定的方向前进。在这个时候,安季波夫就是历史意志的化身,谁不服从他,谁就要被碾碎。

在小说的上半部分,尤里热烈地和他的朋友们谈论哲学,谈论历史和革命,但是到了下半部分,这样的讨论几乎绝迹了。一方面是因为,他不得不为了基本的生存挣扎,很多时候,他的身份是俘虏和流浪汉。另一方面,他也意识到这种讨论,在现在进行时的历史面前没有位置。历史不是客体,不需要被观察,历史是主体,是笼罩在一切上方的乌云。在历史面前,人是没有地位的,人只是历史实现目标的工具。

在苏联内战中,铁甲火车在和白军作战的时候,发挥了非常大的作用,而在战争胜利之后,安季波夫就像退役的火车一样,狡兔尽,良弓藏,面临着被清洗的命运。因为历史的目标变化了,在新的目标里,他已经是妨碍历史前进的人了。而尤里,他追求的是个人的生活,而个人的生活从某种程度上说,是反历史,反时间性的。个人生活没有确切的目标,没有斗争的敌人,它是内敛的,是日常的,而历史呼唤的是集中的、面向未来的,积极的力量。如果不能成为历史的一部分,就要成为被历史排斥的对象。

所以尤里和拉拉从莫斯科被挤压到小城市,从小城市被挤压到农村,最后拉拉回归自己最初的噩梦,又到了自己拼命摆脱的科马洛夫斯基身边。安季波夫被迫自杀。这就是个人在面对一种强制性的历史必然性的时候,不得不面对的结局。

在尤里搬到瓦雷金诺的第一个冬天,他在日记里写了很多他对文学和艺术的看法。这是这部小说里唯一一次出现第一人称的叙事,考虑到这部小说有一部分自传性质,一般都认为这是作者本人的看法。这段话非常精彩,可以说是对日瓦戈医生的心灵的总结,他是这么写的:

“在俄罗斯全部气质中,我现在最喜爱普希金和契诃夫的稚气,喜爱他们那种腼腆的天真;喜欢他们不为人类最终目的和自己的心灵得救这类高调而忧心忡忡。这一切他们本人是很明白的,可他们哪里会如此不谦虚地说出来呢?他们既顾不上这个,这也不是他们该干的事。果戈理、托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基对死做过准备,心里有过不安,曾经探索过深意,并总结过这种探索的结果。而前面谈到的两位作家,却终生把自己美好的才能用于现实的琐事上,在现实琐事的交替中不知不觉度完了一生。他们的一生也是与任何人无关的个人的一生。”

在写这段话的时候,尤里对自己的处境是感到满意的,他从来没有表达过因为离开莫斯科有什么不满,相反,他在农村里找到了自己文学观念的源头,那就是以普希金和契诃夫为代表的俄罗斯知识分子传统。他们这一支的知识分子,和托尔斯泰以及陀思妥耶夫斯基的区别,不在于他们不了解后者对于崇高的灵魂和拯救人类的追求,而是他们太羞涩,太谦逊,以至于不敢去谈论,不敢去干涉,因为这样的行为会波及许多无关的人,他们觉得参与这些自己都没有把握的事情,就像是僭越行为。

托尔斯泰晚年,把自己的财产和农庄都捐献出来,解放了自己的农奴,最后离家出走,一周以后就病死在路上。他的行为称得上高尚,但是对于整个社会,影响却不大,因为他没有动摇整个农奴制的根基。

在小说上半部分,尤里身上浓厚的托尔斯泰人道主义思想,主要来自他精神上的父亲,也就是他的舅舅尼古拉神父。所以,当他看到十月革命打破了旧社会的制度,完成了托尔斯泰没有完成的事情的时候,确实满怀热情地歌颂。但是,当革命引发了战争,强行把所有人变得类似,一步一步挤压个人生存的空间的时候,他就感受到自己当年还是太天真了。

所以在下半部里,他把才华用于关注自己一直珍惜的生活,关注无处不在的细节,他不但弄清楚了自己在这场历史风暴中的身份,同时,在小说的结尾,他为了保护自己最爱的人的生命,亲手把拉拉送走,他也勇敢地承担了自己的命运。

到这里,我们也就可以给尤里画一幅灵魂素描了。有句苏联谚语是这么说的,“成为一个俄罗斯人,就是成为一个悲观的人,成为一个苏联人,就是成为一个乐观的人”。这说的是对于历史的态度,俄罗斯人怀疑历史,苏联人相信历史会一直进步。

在小说的后半部分,尤里显然已经回到了自己的俄罗斯传统,回到更悠久的精神历史里。他赞成革命,却反对暴力,在他身上,洋溢着俄罗斯式、带有宗教性质的博爱和人道主义,在抽象的、简单化的历史面前,他持有深深的、无法言说的怀疑。所以,他不去试图拯救别人,不当真理在握的布道者,转头去追求精神世界的完善。

尤里的精神力量,来自俄罗斯知识分子的传统里对于爱和人道主义的珍视。但是,在时代巨变的洪流中,这样的力量是软弱无力的,它只是一种精神价值的象征,却不是指引人们前进的力量。所以在小说里,尤里是个软弱的人,他无法保护自己的亲人和爱人,只能一次又一次地承受命运带来的苦难。

而在小说外,当帕斯捷尔纳克写出这本书,表达了这种超越了进步史观的观念时,立刻遭到文坛的围剿。1958年,瑞典文学院发给了他诺贝尔奖,但是他不敢去领。他被窃听,被监视,他的情人伊文斯卡娅,也就是拉拉的原型,几乎处于精神崩溃的边缘。最后他给瑞典文学院发了一封电报,声明放弃领奖。就在当天,他的儿子来看他,发现他一夜之间老了好多岁。

这本书翻译成英语以后,立刻占据了纽约的畅销书榜的第一名。根据中情局的估计,这本书的版税在当时的物价水平下,都可以达到百万美元的级别。不过这些钱都到不了帕斯捷尔纳克的手里,他也不敢拿这个钱。

其实,苏联政府大可不必这么紧张,1964年,赫鲁晓夫读完了这本书,才发现当年对帕斯捷尔纳克的批判毫无必要,但当时,帕斯捷尔纳克已经去世四年了,一切就像是历史开了一个玩笑。正是因为他们当时那么紧张,才给中情局抓住了机会,越禁止,就越吸引人。

后来中情局出资印刷了许多这本书的口袋本,在各个国际场合免费分发,让苏联外交官苦恼不已。如果帕斯捷尔纳克知道自己的书竟然成了冷战中的文化武器,也许会后悔写这本书吧。

下面来总结一下本书的主要知识点。

第一、《日瓦戈医生》写了俄国二十世纪上半叶翻天覆地的变化,是关于这段历史,公认最好的文学作品。1958年,瑞典文学院给作者颁发了诺贝尔奖。

第二、这部作品的主人公,是日瓦戈医生和拉拉,他们是庞大历史背景下的两个个体。整部小说的主题,是个人生活和历史规律之间的冲突。

第三、主人公对于生活的追求,代表了一种反历史的、日常的态度,这种态度是当时的历史环境所不允许的。这也是他们的悲剧命运的根源。

第四、这种对生活的赞美和追求,代表了俄罗斯的一种强烈的精神传统。俄罗斯知识分子对人道主义的坚持,在历史面前很软弱,日瓦戈医生在这个时代里,也没有办法为自己和亲人的命运抗争。

第五、虽然这本书在一段时间内是苏联禁书,作者也被迫放弃领奖。但是这种迫害,是毫无必要的,反而被当时的冷战对手美国所利用。

撰稿:黄昱宁工作室 脑图:刘艳 转述:李璐

划重点

1.关于俄国二十世纪上半叶的历史巨变,本书是公认最好的文学作品,1958年获得诺贝尔奖。

2.本书说的是个人生活和历史规律之间的冲突。书中主人公对生活的追求,代表了一种反历史的、日常的态度,这种态度是当时的历史环境所不允许的,这也是他们悲剧命运的根源。