《我曾侍候过英国国王》 李迪迪解读

《我曾侍候过英国国王》| 李迪迪解读

关于作者

博胡米尔·赫拉巴尔(Bohumil Hrabal,1914~1997),20世纪捷克知名的作家。这位法学博士为自己设计的一生是这样的:大学毕业后服兵役,做推销员、仓库管理员、炼钢工、废纸回收站打包工、舞台布景工……四十九岁时作品才得以出版,而此后获得本国和国际奖项有三十多个。他一生创作实绩丰厚,身后结集成19卷合集,在捷克畅销不衰。他的77种书,迄今以27种文字在世界各地的33个国家发行。他的作品多数被改编为话剧和电影。与小说《严密监视的列车》同名的电影于1966年获奥斯卡外语片奖。根据另一部小说《售屋广告:我已不愿居住的房子》改编的电影《失翼灵雀》获1990年柏林影展影片金熊奖。1997年2月3日,这位原本即将病愈出院的作家从医院五楼窗口坠落身亡。

关于本书

本书是作者用十八天在“一种轻盈的无意识状态”下完成的。从完稿到出版,他只字未动。赫拉巴尔自己说“无论是《国王》还是《孤独》,我都害怕去读,甚至连一行字也不敢看一眼”。小说以一个餐厅服务员蒂迪尔的打工经历,展示了捷克二十世纪中期的社会变迁。这部作品体现出作家一贯的回忆录式“传记”创作风格,通篇描绘了旅馆、饭店、餐厅和私人会所的生活,处处流露出布拉格帅克式的幽默、揶揄和调侃。

核心内容

《我曾侍候过英国国王》是捷克国宝级作家胡米尔·赫拉巴尔的代表作。全书以矮个子服务员扬·迪特为线索,通过他辗转七个旅馆当服务员的一生,串联起世俗生活的百态和捷克民族的历史。前半部分,迪特以“什么都看见了,又什么都没看见”为处事宗旨,巧妙地获得了一系列金钱、美女和地位。而后半部分,迪特卷入了历史的洪流,身不由己,再也没有看见什么和看不见什么的自由选择。迪特不认同纳粹,却又占了纳粹妻子的好处,他虽然在二战中家破人亡,但还是发了战争财,如愿成了百万富翁,开了自己的旅店。然而当他能逃脱惩罚的时候,却又傻傻地自投罗网。迪特人生的最后阶段离群索居,反思自己的人生。但作者只写了他买了很多面镜子,却没有明说他到底从中看出了怎样的自己。正如那张启发了赫拉巴尔的干洗店收据所说:要去除某些污渍只能破坏面料本身。人生的是与非、享受与磨难、喜剧与悲剧,本来就无从分割。

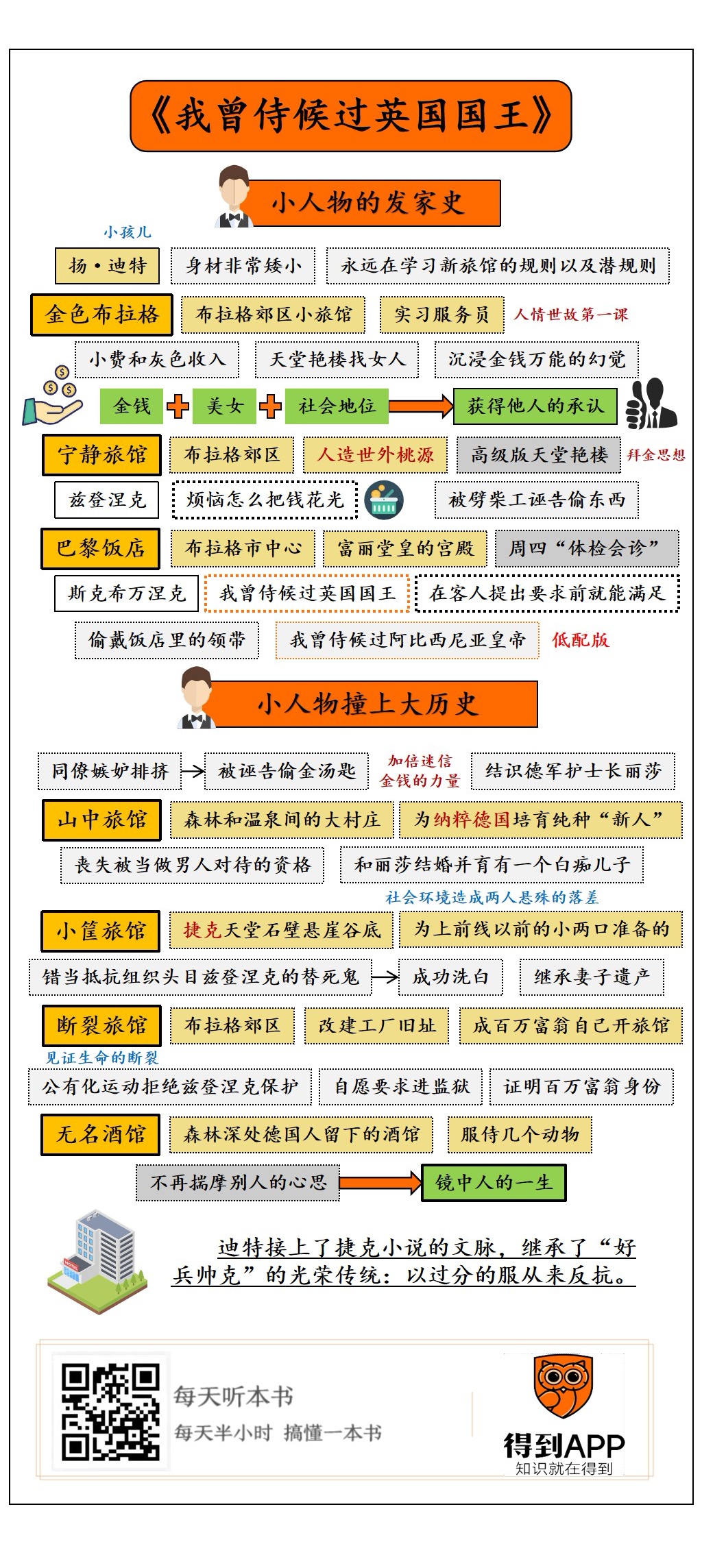

本期音频分为两部分,第一部分是小人物的发家史,讲一个实习服务员懵懵懂懂地游走于人情世故的缝隙,获得金钱、美女和地位。第二部分是小人物撞上大历史,讲迪特怎么在历史既偶然也必然的行程里,眼睁睁地失去一切。类比的话,第一部分的迪特有点像金庸小说《鹿鼎记》里的韦小宝,第二部分的迪特则有点像余华小说《活着》里的福贵。悲欣交集,有荤有素,才是真实人生。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书是《我曾侍候过英国国王》。

我曾有幸采访“好莱坞编剧教父”罗伯特·麦基,麦基说:“年轻的编剧毕业后应该先花十年去开出租车。”无独有偶,大作家威廉·福克纳也在一次采访中说:“对于作家,最好的工作就是妓院老板。”这些话虽然都有故作惊人语的玩笑成分,但细细一想,确实有道理。

今天要说的这本《我曾侍候过英国国王》,书名已经透露,这是一个关于服务员的故事。服务员也和出租司机、妓院老板一样,看惯了世上的蝇营狗苟与悲欢离合,一张嘴就是一连串好故事。

此书作者是捷克的国宝级作家博胡米尔·赫拉巴尔。提到捷克作家,最有名的也许是米兰·昆德拉。不过昆德拉半生流亡法国,他的作品充满法国式的哲学思辨,哪怕开玩笑也要提炼出一点大道理。赫拉巴尔比昆德拉早生十五年,相对而言更接布拉格的地气。你可别以为赫拉巴尔很土。恰恰相反,他家境富庶,是啤酒厂的少东家,学过拉丁文,考进了法学院,却不高兴当律师,反而成了一个底层的劳动者,干过推销员、仓库管理员、炼钢工、废纸回收站打包工、舞台布景工等等。底层生活对他而言,等于一个取之不尽的素材宝库。

赫拉巴尔早年是一个诗人,迷恋法国超现实主义,然而很快他就发现,现实生活往往比作家的构思更为离奇有趣。有一次,赫拉巴尔听见有人问卖木偶的:“再给我一个死亡,有吗?”——这里的“死亡”,指的当然是木偶,就是那种很常见的戴着黑兜帽拿着大镰刀的形象——但你如果单取字面意思,就会发现这一问很妙:人,究竟可以拥有几个死亡呢?还有一次,赫拉巴尔看到干洗店的发票上写着:“要去除某些污渍只能破坏面料本身。”他说就是这一句话,让他明白了什么是喜剧。

说回《我曾侍候过英国国王》,这部小说也有一个污渍斑斑的主人公,名叫扬·迪特,他辗转于一个又一个旅馆,棱镜般折射出烟火人间的有滋有味与多灾多难。

下面,我会把迪特的人生分为两大部分。第一部分是小人物的发家史,讲一个实习服务员懵懵懂懂地游走于人情世故的缝隙,获得金钱、美女和地位。第二部分是小人物撞上大历史,讲迪特怎么在历史既偶然也必然的行程里,眼睁睁地失去一切。类比的话,第一部分的迪特有点像金庸小说《鹿鼎记》里的韦小宝,第二部分的迪特则有点像余华小说《活着》里的福贵。悲欣交集,有荤有素,才是真实人生。迪特在暮年不断拷问自己一生的选择,但作者却没给出明确的答案——也许,听完以后你会有你的看法。

在捷克语里,迪特的意思是“小孩儿”。主人公扬·迪特确实就像一个小孩儿:一来他身材非常矮小,二来他永远在学习新旅馆的规则,以及潜规则。迪特一生换过七个旅馆,咱们一个个说。

第一个旅馆叫“金色布拉格”,是布拉格郊区的一个小旅馆,十四岁的迪特在那里当实习服务员。他一报到,老板就拉着他的左耳说:“记住!你什么也没看见,什么也没听见!”然后又拉着他的右耳说:“但是你必须看见一切、必须听见一切!”——这就是迪特在人情世故方面的第一课。

服务员赚钱,不靠工资,靠小费和各种灰色收入。迪特很快有了自己的灰色收入。旅馆派他去火车站卖香肠,别人给的是整钞,他找零时就故意拖拖拉拉,一直磨蹭到火车开走都找不出来。如此一个月就能揩油几百克朗。

迪特攒了笔小钱,就要去找女人。他从旅馆里客人的言谈里得知,有一个地方叫天堂艳楼。注意,迪特去天堂艳楼,倒不单是年轻人贪图肉欲,还因为他想以此证明自己能够融入成年人的世界。金钱、美女和社会地位,这三样东西对于迪特总是缠绕在一起,其本质都是获得他人的承认。

迪特很快获得了小姐的认可,不仅因为他出手阔绰,还因为他会像小孩子或艺术家一样,把花瓶里的牡丹花,精心铺在女人的肚子上。第二天这位小姐穿了一条满是牡丹花图案的裙子,来到迪特工作的旅馆里,退还了迪特昨晚给的二百克朗小费,顺便点了两杯果汁。迪特心慌意乱,打翻饮料,弄脏了小姐的裙子,遭到领班狠狠打骂。而这位小姐却挺身维护,索性拿起杯子,让果汁从自己头上浇下来,浇完一杯,又浇另一杯。然后叫了声结账,付完钱,潇洒出门。满堂顾客为之侧目。

你看,这就是赫拉巴尔对市井人物的厚爱。他笔下的小姐,并不唯利是图,而是果敢泼辣,拥有自成一格的勃勃生机与尊严。这其实是迪特自己一直在寻找的东西,只不过此刻他还不知道。

此刻迪特还沉浸在金钱万能的幻觉中,他甚至会随手往地上抛几块硬币,好看路人弯腰去捡。迪特自以为掌握了人性的奥秘,其实他对钱的认识都还没入门。一样是撒钱,有人比他高明得多。话说有一天,旅馆里来了一个大胖子,身边还跟了一个搬行李的脚夫。大胖子看了看菜单,竟要求每道都来一份,吃完一道上一道。十来道菜以后,他算是吃饱了,却又要了一百克匈牙利香肠磨磨牙,吃着吃着突然生气地往地上撒了把零钱。

领班走上去问,大胖子就说:“旅店的老板每天都扔掉十个克朗,我为什么不能扔点零钱呢?”此时大胖子亮了底牌。原来他是个代理商,专卖切香肠的机器和秤。他旁边那个脚夫搬的就是机器样品,于是现场演示。事实证明,他卖的切香肠机,能把香肠切得更薄,他卖的秤更加精确,这样每周可以省下来很多钱。老板立马下了单。

这个胖子叫瓦尔登先生,他撒钱就不是为了好玩,而是为了赚更大的钱。迪特去瓦尔登先生的房间,看到他在地上一张一张地铺百元大钞。铺到一半用完了,就再取一叠钱出来。瓦尔登先生说,这是他一周的收入。迪特大受震撼,从此立志做百万富翁,有朝一日也把钱铺满地板。而这位瓦尔登先生呢,碰巧也在火车站台上买过迪特的香肠,此番重逢,非但没有追索旧账,反而很欣赏迪特的机灵,把他介绍到一个新的旅馆。

这就说到第二个旅馆了,它叫“宁静旅馆”,也在布拉格的郊区,但档次高得多。宁静旅馆是一个人造的世外桃源。迪特一来,仿佛看见了童话中的城堡,而四周则是精心布置的假山、瀑布、草坪,明明不是农田,却堆满了丰收后的干草垛,甚至还雇了一个两米高的巨汉,专门表演劈柴。

旅馆越高档,管理越严格。宁静旅馆的老板是个戴假发的胖子,他坐在轮椅上到处转来转去,比走路还敏捷。此人有个哨子,一吹你就要去报到,怪就怪在不论你在旅馆内外的哪个地方想偷个懒,哨音马上就会响起,一度让迪特以为老板是上帝。这个老板要求巨细无遗,什么灯啊,帘子啊,每天的花啊,连每个花瓶底下的垫子都有讲究。

后来迪特知道了,宁静旅馆与其说是旅馆,不如说是高档版的天堂艳楼。各路达官显贵带着小姐,来此胡天野地,顺便谈谈大生意,比如几火车的生猪和牛皮,整整一条街的房子,全欧洲的代理合同,或者给巴尔干某地发五千万贷款……这一切都是在香槟、女人和一个假冒的劈柴工的陪伴下完成的。

旁观一切的迪特不禁想道,原来“劳动使人变得高尚,勤劳者最美”全都是富人编出来,真正幸福的明明就是有钱人好不好!迪特的拜金思想在宁静旅馆越发强烈。然而迪特的领班兹登涅克却恰恰相反。兹登涅克赚得肯定比迪特多,却常常烦恼怎么把钱都花光。说是花光,其实更接近于送光,比如把整箱整箱的酒送给扫厕所的老太太、把花店里的花全部买下来发给路人、给孤儿院的小孩儿发白色的海军衫、为陌生人的女儿举办婚礼……还有一次,兹登涅克请了整整一支乐队,藏在树林里,为他的作曲家舅舅演奏早年为奥匈帝国写的曲子,让舅舅幸福得以为自己已经升天。只有钱花完了,兹登涅克才会松一口气。

兹登涅克和迪特这两个截然不同的人后面还有故事,不过此刻,迪特要走了,因为有人诬告他偷东西。谁诬告的呢?竟然就是那个劈柴工。此人心理变态,大约是看不惯狂放不羁的领班兹登涅克,又得罪不起,只好诬告他手下的迪特。迪特也没什么不舍,因为他发现自己也快得神经病了:只要一听见吹哨,他就会情不自禁冲上去问对方要什么,哪怕吹哨的人是列车员或交警——这很像卓别林经典喜剧《摩登时代》里的情节——也许在少数特权者的穷奢极欲背后,总有无数被折磨出神经病的普通人。

迪特又在瓦尔登先生的介绍下来到第三个旅馆:巴黎饭店。它位于布拉格市中心,是一座富丽堂皇的宫殿。迪特一来,就感叹这里有那么多黄铜把手和镜子,而从服务生的宿舍,可以俯瞰整个布拉格。迪特决定一定要好好干。这回他碰到了一位优秀的领班师傅:斯克希万涅克先生。

这位领班一头银灰白发,穿着帅气的燕尾服,像个作曲家。他总是面带微笑观察餐厅,好像在轮船上观赏海景,客人的要求还没提出,大多已经自动得到了满足。斯克希万涅克告诉迪特:好领班必须锻炼出如下本领:记得客人何时来何时走、辨认出谁想来吃白食、猜出每个客人带了多少钱。训练了几个礼拜,迪特开始斯克希万涅克先生以二十克朗打赌,每个客人会点什么菜,结果输光了小费。迪特不禁问:“您怎么什么都知道?”而斯克希万涅克先生挺直身子,回答:“因为我曾侍候过英国国王。”

好了,现在你知道这本书的标题由来了。不过听下去,你或许会对这个标题有不同的感想。

话说巴黎饭店,好像是个很正规的地方,但迪特很快就发现了一个包间里的秘密。每周四的交易会,一帮商界大佬会包一个房间,安排一个小姐裸体躺在饭桌中央,供人观赏,这就是所谓的“体检会诊”。虽然并不直接发生关系,却也让小姐精神疲惫。客人散场后,小姐往往会找服务员发泄一番。每周如此。迪特的上一任刚好被开除,所以这事儿就轮到迪特了。这对于他也许是一种幸运,但我们也要看到,小人物所谓的幸运,恐怕只是大人物的废弃品而已。

迪特阴差阳错,走向了艳福的巅峰。但前面说过,迪特的终极追求,是获得他人的认可,而巴黎饭店提供了一个捷径:这里保存着很多客人落下的衣物,领带就有好几百条。迪特就偷偷拿出高档领带,又穿上双层跟的皮鞋,出门走在路上,气质果然不同了,连和他发生过关系的小姐都不敢认他了。不过有一次迪特在路上遇见斯克希万涅克先生,一下子泄了气,因为虽然后者一句话也没说,可迪特已经知道他知道自己偷偷拿了饭店里的领带。从此迪特再也不敢这么干了。

而获得承认的下一个机会很快来了。因为全布拉格只有巴黎饭店拿得出三百副金刀叉,所以阿比西尼亚皇帝到访捷克,要在巴黎饭店设宴。阿比西尼亚就是今天的埃塞俄比亚。盛宴眼看要开始了,大家都举起酒杯,偏偏当天的领班忘了给皇帝本人倒酒。迪特眼明手快,抢前一步,单膝跪地,为皇帝倒了酒。就因为这个,迪特事后获得了阿比西尼亚皇帝颁发的勋章。从此,迪特便以“我曾侍候过阿比西尼亚皇帝”自居。

“我曾侍候过阿比西尼亚皇帝”是低配版的“我曾侍候过英国国王”,听着有点儿可笑。其实,两者的差别只是五十步和一百步,都是无名小卒硬要和名人攀关系。而且,请注意,他们说的不是具体哪个皇帝或国王,而只是一个抽象的身份,所以这种攀关系,就是在一个抽象的秩序网络中锚定自己的位置。而在下一部分的故事里,历史风云突变,旧的秩序网络荡然无存。如果说此前小人物的侥幸成功,是依靠“什么都看见,又什么都没有看见”的随机应变和投机取巧,那么接下来,这种模棱两可就无法维持了:历史要求每个人必须做出明确的选择。历史甚至会强制替你选择。

话说迪特获得了皇帝的勋章,但随之而来的就是同僚的嫉妒和排挤。又有人诬告他偷了一把金汤匙,迪特差点为此自杀——因为他毕竟有偷领带的前科,连斯克希万涅克先生也不相信他。由此可见,“服侍过英国国王”,并不就等于世事洞明。

不仅同僚,连饭店老板都嫉恨迪特。在这种环境下,迪特只能加倍迷信金钱的力量,而且有了阿比西尼亚皇帝的勋章,迪特以后就可以自己开饭店。他对自己说,你们可以都不喜欢我,可是到时候还得尊敬我。

彼时二战已箭在弦上。迪特参加征兵,因为太矮遭到拒绝,回来又遭到大家耻笑。于是迪特就开始自学德语,看德国电影。就在一次看电影的时候,迪特不小心踩了一个德国女子的脚,两人就认识了。德国女子名叫丽莎,是一名体育老师,获得过家乡的游泳冠军。迪特发现丽莎很美,而且个头与自己相仿,这是他第一次遇到无须仰视的女人。而丽莎特别喜欢迪特淡黄的头发,因为这是纯血的象征。迪特说他有一个爷爷叫约翰·蒂迪尔,给财主当过马厩总管。而丽莎听了,却仿佛觉得比捷克伯爵还要了不起,因为蒂迪尔是一个尊贵的德国姓氏。

迪特约丽莎去巴黎饭店吃饭。迪特当然知道丽莎要吃什么,于是故意和斯克希万涅克先生打赌,然而这回,斯克希万涅克先生很不情愿地拿出二十克朗,又怕遭到污染似的收回去了。服务员开始往丽莎的汤里吐口水,迪特当然要抗议,于是一帮服务员索性把菜扣到迪特头顶,直接往他身上吐口水,甚至连老板都加入了这个行列。

毫无疑问,从这一刻起,迪特失业了。不过这却令丽莎加倍感动。

仅仅两个月后,德军便开入布拉格。此时丽莎的身份已经变成德军的护士长。迪特与丽莎再续前缘,他们又来到巴黎饭店,这下让昔日的同事、领班和老板脸都白了。迪特专门走到斯克希万涅克先生面前,对他说:你服侍过英国国王,又有什么用呢?

丽莎为迪特介绍了新工作,迪特来到了他人生中的第四座旅馆:山中旅馆。它像一所坐落于森林和温泉之间的大村庄,其功能是为纳粹德国培育纯种的“新人”。一大帮健壮丰满的德国女人住在此地,定期有德军士兵来“配种”。平时,这些金发碧眼的女人就赤身裸体地在水池里游泳,当一旁托着饮料的迪特不存在。迪特陷入了一个讽刺的境地,他虽然可以尽情观看女人的裸体,却丧失了被当作男人对待的资格。作为对比,一有外人前来,裸体的姑娘们会大惊失色地捂着身体逃走。

迪特一直在给前线的丽莎写信,地址不断变化,最近已经变成了巴黎,显示德军在战场上节节胜利。不过迪特若想在丽莎回来以后和她结婚,必须先让纳粹医生检查精液,以确保孩子的质量。而就在迪特脱下裤子做检查的时候,他刚好想起新闻里说捷克爱国者遭到镇压。一大一小两件事摆在一起,碰撞出加倍的荒诞和悲哀——这在后来昆德拉的小说里也经常出现。迪特的精液最终被判定为优质,不久他就丽莎举办了婚礼。军中不少人都来了,连市长都来了,他们都恭喜丽莎,却都拒绝和迪特握手。

前面说过,迪特爱上丽莎是因为不需要仰视,可是社会环境造成了两人远比任何身高都要悬殊的落差。可以想见,婚姻生活索然无趣。两人生了一个男孩,丽莎取名西格弗里德,那是日耳曼神话里的屠龙英雄。丽莎产后又去了前线,而迪特却发现儿子既不像丽莎,也不像自己,原来竟是个弱智,除了拿锤子钉钉子以外,啥都不会。

此时迪特已经转移到了第五座旅馆,名叫小筐旅馆,位于捷克天堂石壁悬崖的谷底,确实像个小筐,是为上前线以前的小两口准备的。此时德国在苏联战场吃了大亏,形势急转直下,于是整个旅馆笼罩在一种生离死别的悲伤中。迪特在这里当服务员,感觉在看一场悲伤的爱情电影。恋人们往往长久沉默地坐着,任时光一分一秒走完,只有在临走的时刻,才会站起来,久久凝望,叹息着,接最后一吻。当男人坐着军车消失,女人便会哭得泣不成声,躲回房间,而房间里第二天又会换一批新的恋人……

迪特在此很寂寞,突然想起从前那个叫兹登涅克的领班,那是个一直为怎么花光钱而犯愁的妙人啊。于是迪特就去布拉格找他。好巧不巧,迪特在布拉格的火车站上,看手表的时候,意外发现兹登涅克就在不远处。突然三个穿皮大衣的人把迪特带走了,原来此时兹登涅克已经是抵抗组织的头目,而看手表是接头暗号。所以迪特这回阴差阳错当了兹登涅克的替死鬼,不过他却暗暗高兴。像迪特这样善于察言观色的人,早就从德军士兵的表情上读出了败局,那么他以后就会当成叛国者吊死在路灯上。然而这次错抓,一下子洗白了他的身份。

此时丽莎已经带着儿子回到老家,可是老家不久即遭到轰炸。等迪特放出来去找丽莎的时候,老家的房子早已是一片废墟。迪特找到了丽莎的尸体,却找不到她的头。而那个白痴儿子还若无其事地拿着锤子,钉钉子玩。一个收留战后精神创伤儿童的公益组织带走了这个傻儿子。这里我补充一句:丽莎的无头尸和白痴儿子,显然都有象征意义,代表盲从纳粹的人,失去了自己的头脑和理智。

不过此时迪特倒非一无所有,因为丽莎留下来一箱邮票,是她从波兰犹太人家里搞来的。这些邮票价值连城,足可以买好几个旅馆。于是迪特终于实现了他的夙愿,不仅成了百万富翁,还在布拉格郊区开了一家自己的旅馆。

这就是他人生中的第六座旅馆,他自己将其命名为“断裂旅馆”,因为它见证了他生命的断裂。断裂旅馆改建了工厂的旧址,把里面的机械当雕塑留下来,这在今天也是很时髦的做法。迪特还请杂技演员每晚来旅馆表演,一时间生意兴隆。布拉格饭店的经理们,包括巴黎饭店的老板,终于不能再视而不见,集体来吃了一顿晚饭。有本事“看见一切”的迪特,完全看透了他们内心的嫉妒。

然而历史并没有停下它的脚步。不久之后,所有的百万富翁都在公有化运动中抄没财产,投入监狱,每一百万判刑一年。布拉格的所有饭店老板,都得到了一张传票,除了迪特。原来兹登涅克此时已是政府要员,他把迪特保了下来——断裂旅馆当然还是要充公,但迪特可以继续当经理。

迪特不服了,因为这等于否认他百万富翁的身份嘛!于是他带着自己存款一百万的证明,一路跑到关押富翁的拘留营,自愿要求进监狱。这大概就是整部小说最黑色幽默的地方了。可以说,这一刻,迪特接上了捷克小说的文脉,继承了“好兵帅克”的光荣传统:以过分的服从来反抗。我们永远无法确定帅克是真傻还是装傻,我们也同样无法确定迪特的真正动机,也许用犹太人的邮票发家始终让他良心不安,也许失去竞争对手让他感觉人生无趣,也许他知道兹登涅克保不了他多久,与其提心吊胆,不如早点自投罗网……

在监狱里,迪特继续遭到其他百万富翁的排挤。然而他已经不在乎了。他更关心他负责饲养的四百只鸽子。刑满以后,他自愿去边境的森林修路,为的就是远离人群。陪伴他的只有一匹马、一头羊、一只狼狗和一只野猫。这条偏远的公路怎么也修不好,但迪特却看出这条路很像自己的人生。他很满意自己的处境,因为再也不用对别人点头哈腰,也不用再担心员工有没有偷懒。

迪特在森林深处找到一间德国人留下的酒馆,这座无名的酒馆就是迪特生命中的第七座酒馆,也是最后一座。在这里他不再服侍别的客人,只服侍几个动物。在这里他不再揣摩别人的心思,只揣摩镜中人的一生。

《我曾侍候过英国国王》这本书,是赫拉巴尔在遭到捷克当局封杀的情况下,仅用十八天一气呵成的畅快之作。他说,在刺眼的阳光下打字,根本看不清自己写了什么。而写完以后,他又不忍心重读,更不用说修改了。1997年,八十三岁的赫拉巴尔从医院五楼坠楼身亡,有人说他是喂鸽子失足坠楼,也有人说他是不堪忍受寂寞和病痛而自杀。最后都没有定论。人生,其实就是一篇无法修改的作品。很多事确实发生了,但不一定有解释,或者说,有太多解释。

好,这本书的内容就为你解读到这里。

总结一下,《我曾侍候过英国国王》是捷克国宝级作家胡米尔·赫拉巴尔的代表作。全书以矮个子服务员扬·迪特为线索,通过他辗转七个旅馆当服务员的一生,串联起世俗生活的百态和捷克民族的历史。前半部分,迪特以“什么都看见了,又什么都没看见”为处事宗旨,巧妙地获得了一系列金钱、美女和地位。而后半部分,迪特卷入了历史的洪流,身不由己,再也没有看见什么和看不见什么的自由选择。迪特不认同纳粹,却又占了纳粹妻子的好处,他虽然在二战中家破人亡,但还是发了战争财,如愿成了百万富翁,开了自己的旅店。然而当他能逃脱惩罚的时候,却又傻傻地自投罗网。迪特人生的最后阶段离群索居,反思自己的人生。但作者只写了他买了很多面镜子,却没有明说他到底从中看出了怎样的自己。正如那张启发了赫拉巴尔的干洗店收据所说:要去除某些污渍只能破坏面料本身。人生的是与非、享受与磨难、喜剧与悲剧,本来就无从分割。

撰稿:李迪迪转述:徐溟旭脑图:刘艳导图工坊

划重点

-

《我曾侍候过英国国王》是捷克国宝级作家胡米尔·赫拉巴尔的代表作。

-

人生,其实就是一篇无法修改的作品。很多事确实发生了,但不一定有解释,或者说,有太多解释。