《念念远山》 杨以赛解读

《念念远山》|杨以赛解读

你好,欢迎“每天听本书”,今天为你解读的书是《念念远山》。这是一本讲述高山的迷人力量的书。

现代人对高山似乎有痴恋,我们欣赏高山,攀爬高山,将它作为我们娱乐休闲和强身健体的手段,还有一些人挑战高山,冒着生命危险试图登上世界之巅。那究竟高山的乐趣是什么呢?它为何如此吸引我们,一批又一批进入高山的人究竟在高山获得了什么?今天的这本书便试图回答这些问题。

这本书的作者罗伯特·麦克法伦是剑桥大学文学与环境人文学教授,也是当代最著名的自然写作和旅行写作作家之一。他曾在2013年成为最年轻的布克奖评委会主席,这个奖被誉为当代英语小说界的最高奖。今天我们解读的这本《念念远山》是罗伯特·麦克法伦的出道之作,一经出版便备受好评,《爱尔兰时报》曾评价这本书说,麦克法伦如同一名见识甚广的探险向导,开启了一场穿越三百年科学、文学、哲学的愉快之旅。

在这本书中,麦克法伦回顾了人类探索高山的历史,同时他还介绍了一批传奇的登山者,借他们的人生故事揭示高山的魅力和危险所在。另外,麦克法伦还在这本书中展示了他极为出色的写作能力,尤其是关于景色的写作,书评人陈以侃曾担任麦克法伦作品中文版的编辑,他说麦克法伦之所以能够成为自然写作的旗帜性人物,归根结底就是他写得比其他人好。麦克法伦自己曾透露他书中的每一句话都至少重写过二三十遍,所以在今天的解读中,我也特意挑选了一些原文段落,我们一起来感受一下什么是世界一流的风景写作。

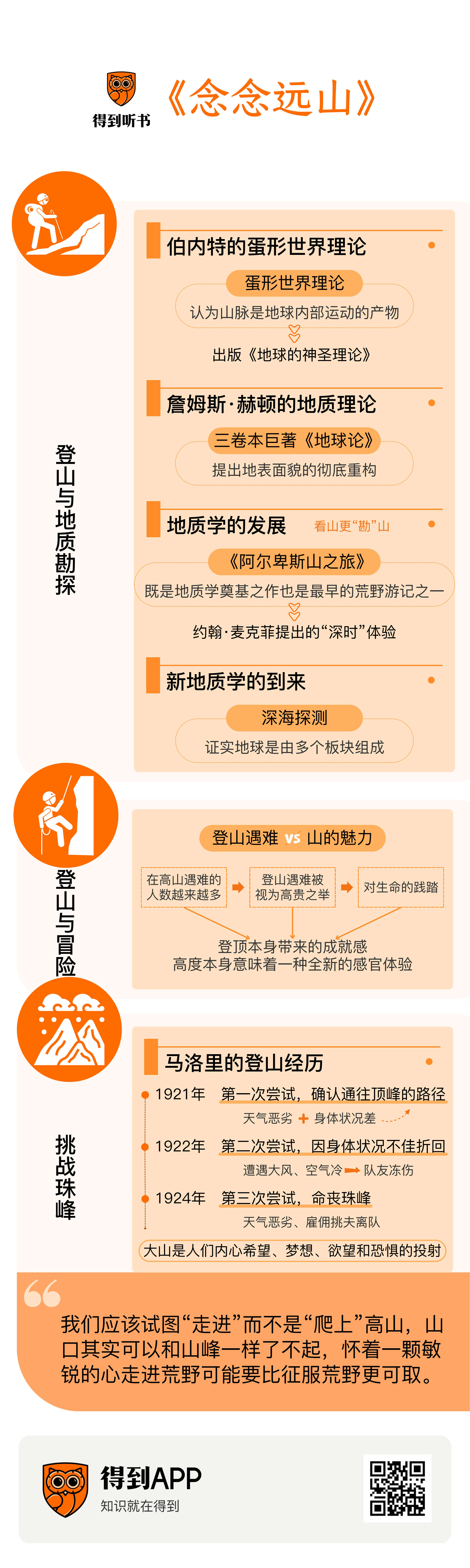

好,接下来我将分三个部分为你解读这本书,在第一部分和第二部分,我们会沿着历史的脉络,回顾不同时期我们对于高山的认知和感受,我们如何从忽视和抗拒高山变成了向往和迷恋高山。在第三部分,我们把视角转向个人,来听一个叫作乔治·马洛里的传奇登山者的故事,他的故事最直接显示了高山那非凡而又致命的力量,而这也是本书的主旨所在。

我们先来看第一部分,在三个世纪以前,没什么人会去爬山,甚至并不觉得山野是值得欣赏的景色。在十七世纪和十八世纪早期的正统思想里,人们心之所向的风景往往是草原、果园、牧场、庄稼地,用麦克法伦书中的话来说,那时候自然景色主要依靠其作为农田的肥力而受到欣赏。而山脉,不仅无法耕种,审美上也令人反感,十七世纪的人把山脉视作是地球表皮上的“囊肿”和“瘤子”。所以,山林在那时是不值得一去的,冒着生命危险去登高山就更是难以理喻了。

那这种观念在什么时候发生了转变呢?

1672年8月,本在剑桥大学基督学院教书的托马斯·伯内特,给自己放了一个很长的假,他开始担任一些贵族少年的监护和指导人,带着他们游历欧洲大陆。其间他们不得不翻越一些高山,有时甚至要上到海拔数千英尺以上,虽然有种种不适,但伯内特却很高兴,他逐渐被这些高山所吸引,他逐渐开始想要了解这陌生景色的来龙去脉。

在伯内特对山峰展开研究之前,欧洲的正统基督徒普遍认为地球的年龄不到六千岁,没有哪处地貌拥有值得思考的过往,山脉和世间其他所有事物一样,是造物者在一个星期里造就的,自产生那天起,它们的样貌便没什么变化。但游历欧洲大陆后的伯内特对这一说法产生了怀疑,《圣经》里说大洪水曾淹没地球上最高的山峰,但伯内特想不明白这些水究竟是从哪里来的,以及这得是多么巨量的水才能把山峰都给淹没,伯内特越想越觉得不可能。他于是提出了他的“蛋形世界理论”,“蛋”是“鸡蛋”的蛋,伯内特认为创世之初的地球是一个光滑的椭圆形球体,就像一个蛋,这个蛋的蛋壳底下是巨量的水,而蛋的中心则是一团火焰。伯内特认为,目前我们所见到的所有地貌,都是因为太阳晒干了地壳,水又汹涌地挤压它,于是原本光滑的地壳变得一片狼藉,山脉是地球内部运动的产物。

1681年,托马斯·伯内特出版了《地球的神圣理论》一书,这本书彻底革新了人们看待世界面貌的方式,同时也很大程度塑造了人们看待和想象山峰的方式。在伯内特之后,越来越多的人开始思考地球的过往,其中就有被称为“古典地质学之父”的詹姆斯·赫顿。赫顿是个精力惊人的徒步旅行者,几十年间在苏格兰大地上来回行走,从1785年到1799年,他的三卷本巨著《地球论》相继问世,当中他提出:如果我们可以活上亿万年,不仅能看到文明的没落,还能目睹地表面貌的彻底重构。我们会看到山脉受侵蚀变成平原,也会看到新的大陆在海底形成。从大陆上被侵蚀下来的碎砾躺在海底沉积层里,地心放热,慢慢将其岩化,即变成石头,又经过千百万年,石头被抬升上来,产生新的大陆和新的山脉。

地质学的发展为人们进山旅行提供了一个理由,越来越多的人开始以科学探索的名义登上高山。他们不仅是看山,更是“勘”山,“勘测”的“勘”。1901年,一位英国记者记述道:一种对自然的过分好奇吸引欧洲各地的旅行者来游览旧大陆的制高点——勃朗峰,并去探索周围的冰川,地质学家、矿物学家,甚至只是业余爱好者都满怀热望,成群赶赴那里。

总之,早期的登山与地质学密不可分,很多早期地质学先驱,同时也是登山者的先驱。有一部叫作《阿尔卑斯山之旅》的四卷本,它既是地质学奠基之作,也是最早的荒野游记之一。到十九世纪二十年代之后,地质学的基本原理在欧洲和美国广为传播,越来越多的人意识到山脉是一个可以浏览地球档案的地方,人们开始把山脉称为“伟大的石头书”。

哪怕到今天,很多人也试图在山里寻找地质变化的痕迹,其实与其说是寻找地质变化的痕迹,不如说是寻找时间的痕迹。作家约翰·麦克菲将那种时间不再以日、小时、分秒为单位,而以百万或千万年记的感觉,称为“深时”,“深度”的“深”,高山带给你的体验实际就是一种“深时”体验。麦克法伦在他的书中这么描述这种体验:一旦置于更大的地质背景里,过去和未来以难以想象的巨大压力把当下压缩成虚无,剧烈又骇人……一旦承认坚硬的山石在岁月销蚀下尚且不堪一击,那人的身体就更不用说了,几乎是转瞬即逝,这一点令人感到可怕,但同时也令人振奋,你意识到自己只是宏大宇宙的一个光点,是巨大岁月变化中微不足道的一小点,可那又怎样,你此刻存在这里,没有任何人能否定你的存在。这或许正是山脉对人的一大吸引力所在,在其中你能体悟到一种存在。

东方人或许比西方人更早领略到这一点。麦克法伦在书中提到东方的艺术家其实很早就已经在纵情赞赏荒野景观了。比如中国唐宋时期盛行一种叫作案头石的玩物,文人雅客们从山洞、溪畔和山边收集石头,安置在木质底座上,再摆上自己书房案头尽情欣赏。麦克法伦写说:“每一道沟槽罅隙,每一个气泡空洞,都明白显示出漫长的岁月,每一枚石头都是一只手就可握住的小小宇宙。”

20世纪60年代,“新地质学”到来,深海探测技术的发展推动了系统的海底检测,人们由此证实大陆的确移动过,新地质学家们开始认为地球表面其实是由二十来块地壳片或地壳板组成,而大陆就是这些地球板块充分隆起抬升到海平面之上的部分,他们还给这些板块取了名字:非洲板块、北美板块、伊朗板块、南极板块、中国诸板块等等。这一发现又进一步深化了我们在高山中的“深时”体验,我们开始知道每一座山的确切年龄,比如喜马拉雅山实际是地球上最年轻的山脉之一,六千五百万年前才形成,麦克法伦形容说:“和地球上年迈的山脉相比,喜马拉雅尚是少年,它棱角分明,愣头愣脑,不像前辈那样,被磨平了棱角,头顶又秃又平。”

当我们在地质层面越来越了解高山的时候,有一些人开始不满足于此,地质勘探变得不再“时髦”,人们需要一些新的理由去冲击高山,于是打着冒险旗号的登山运动开始了。麦克法伦在书中将冒险定义为是一种“故意诱发恐惧”的行动,可我们为什么要故意诱发恐惧呢?我们在高山收获的又到底是一种怎样的恐惧?接下来的第二部分,我们试着回答一下这些问题。

1757年,有一个爱尔兰青年埃德蒙·伯克出版了一部著作,叫作《关于我们崇高与美观念之根源的哲学探讨》。伯克用这本书探讨了我们在面对瀑布、暗穴、峭壁等事物时的精神反应,这些事物有其危险,因此在一些时候会吓到我们,但同时又由于它极大、极高、极快,或者不同寻常而吸引着我们,让我们心生愉悦。伯克用“崇高”二字定义这一类景象,“崇高”的景象和美的景象有所不同,美的景象往往是一些看上去规则、比例协调的景象,它因此会让人感到放松,而崇高的景象则会让人感到紧张。伯克写说:“无论何种东西,只要能激起痛苦、危险的念头,它就可作为崇高的来源,它可以激发出心灵所能体验到的最强烈的情感。”

对于“崇高”的讨论和追求在十八世纪风行一时,它甚至给十八世纪的观光业带来了新动力。越来越多的旅行者不再去那些传统的旅游胜地,而开始寻找所谓崇高的风景,比如游历悬崖、冰川和火山,连山川废墟也成为景点,风头甚至盖过古代遗迹。到十九世纪的时候,进山冒险彻底流行起来。当时很多阿尔卑斯山的旅行手册上都会特地写上一句:“记得尽量从悬崖边上向下俯瞰。”这直接显示了,危险带来的美成了山峰的新魅力。

1802年,一个叫作萨缪尔·泰勒·柯勒律治的人发明了一种“新型赌博”,这个赌博是这样的:选一座山,爬到山顶,然后不要找一条现成的路下山,而是随便选一条你觉得能下得去的路,究竟能不能下去,全靠你自己的运气。萨缪尔有一次就差点没能下去,他被困在了一块峭壁上,往上是难以攀爬的石板,往下是非常狭窄的岩石架,而且一场暴风雨即将到来,雨水会让岩石变得更滑、更加危险,萨缪尔必须想方设法爬出这块峭壁。萨缪尔后来将这次经历记录了下来,这成了英国首次有记录的攀岩经历。而且令人惊讶的是,在萨缪尔的记录中,他流露了他的害怕,但同时也流露了巨大的享受。他写说:“我的四肢抖个不停,而就在此时,我被眼前的景象镇住了,悬崖上面就是狂暴的云层,如此骇人又迅猛地向北方疾驰。我躺在地上,处于近乎先知般的迷醉和愉悦中。”

为什么恐惧反倒会让人愉悦呢?英国医生、哲学家戴维·哈特利曾说过这么一句话:“如果景色里有一部分是悬崖、瀑布、雪山等,就会让人产生害怕惊恐的念头,这念头逐渐加强,让其他想法也活跃起来,然后渐渐转为愉快,因为想到自己很安全,不会经受痛苦。”本书的作者麦克法伦认为这句话一针见血地指出了恐惧对人的吸引力,单纯的恐惧不足以吸引人,但在恐惧的同时,又知道自己其实很安全,并不会真的被伤害,这时候的恐惧就变得具有吸引力了,它会带给人愉悦,甚至让人上瘾。山峰所带来的恐惧很多时候正是这样的一种恐惧。麦克法伦说,登山运动的基本节奏是,希望、恐惧,再希望、再恐惧,当人进入这样一种节奏时,他会强烈地感到自己活着。

正是这样的一种“恐惧”将越来越多的人诱惑进山,与之相伴的是越来越多的人在高山遇难。十九世纪的时候,随着在阿尔卑斯山上伤亡的人越来越多,一些当地的游览手册,开始直接将这一批又一批的攀登者判定为“精神不正常”。

在大山里,有很多种死法:冻死、摔死、被雪崩掩埋、饿死、累死、被落石砸死,麦克法伦在书中说他在世界各地都见过登山遇难者,他们躺在登山大本营的临时墓场,遗体很难被找到了,所以只是用石头之类的物件来代替,哀悼词写着“这里长眠着某某”“这里倒下了某某”“纪念某某”。但这样的惨剧并未消减大山的魅力,相反它让大山变得更加浪漫和崇高了,甚至死在登山途中被人描述为是一种高贵之举。但麦克法伦在书中说,这样的一种描述忽视了被登山者抛在身后的父母、伴侣、儿女,他们将要用一辈子消化大山带来的创伤。

麦克法伦有一次遇到了一位女士,这位女士的表弟在爬山时坠亡了,这件事让女士生气又困惑,她不断抱怨,为什么他必须要去爬山呢?而且更让她生气的是,死者的弟弟还要去爬山,他似乎根本没有拿他哥哥的死当回事。在这名女士看来,这样的行为简直自私透顶。

麦克法伦借此说,如今的他已经不会再把死在山中当成一件高贵的事,相反他认为这是对生命极其糟糕地践踏。以前的他遇上悬崖边缘,会欣然地沿着它走上一段,但现在他会保持距离,因为在如今的他看来,登山应该是一件“魅力远多于风险,愉悦远多于恐惧,惊叹远多于痛苦,生命远多于死亡”的事。

但禁不住诱惑的人还是大多数,尤其爬得越高,这种诱惑也就越大,除了恐惧在诱惑你,登顶这件事也在诱惑你。人想要攀登高处,这几乎算是一种天性。在世界各国的语言中,“高处”都被赋予了各种各样美好的含义,它意味着“优越”“出色”“成功”,而“低处”则与一连串贬义词关联起来,它是“低下”“劣等”“卑微”。所以麦克法伦说,山峰在很多人眼中成了一种努力与回报的世俗象征,“登顶”就是抵达努力的顶点,“在世界顶端”则意味着心情好到无与伦比。

除了这种成就感,或者说精神上的象征意义,高度本身还意味着一种全新的感官体验。用作者麦克法伦的话来说,高度能让最熟悉的景观变得陌生,站在高处俯瞰你生活了一辈子的城市,你会有完全不一样的感受。伏尔泰的朋友、诗人济慈曾写说:“(在高处)新天地扑面而来。”麦克法伦在书中记述他的一次登顶经历,那是一座叫作布拉文峰的高峰,那天天气晴朗,山峰最顶上三百米云雾缭绕,麦克法伦一点一点靠近云雾,最终步入云中,走向山顶。麦克法伦在书中描写道:“步入云中我才发现,顶峰也覆盖着厚厚的积雪。上到山巅,我立定站了一会儿。白云四合,银装素裹,任何方向都看不到二十英尺开外的景物。辨不出大地在哪里终结,天空自何处开始,只见黑色的石头耸立在一片雪白之中。我正站在那儿,一大群雪鹀出其不意地从前方掠过,拐弯时整齐划一,翼下的黑色羽毛映着白雪,好不醒目。黑与白,高山上的色彩组合就是这棋盘素调。”

登山者们总希望挑战更高的山峰,于是在20世纪初的时候,一批登山者将目光转向了珠穆朗玛峰。我们都知道,珠穆朗玛峰是由印度陆块和青藏高原板块的碰撞产生;但让它在西方想象中成形的,其实是十九世纪北进的大英帝国和东扩的俄罗斯帝国之间的冲突。十九世纪初,俄国在亚洲大举扩张,当时的大英帝国为此迫切想要掌握整个泛喜马拉雅地区的信息。十九世纪四五十年,英国测量了该地区的七十九座高峰,其中有一座H峰,后来更名为第十五峰,测量机构花了七年时间核实这座山峰的高度,最终在1856年确定这座山峰高达两万九千零二英尺,也就大约八千八百四十米,这已经十分接近后来精确测定的珠峰高度8848.86米。当时的总测量师安德鲁·沃非常自信地宣布,他们发现了世界最高峰。不过碍于政治和地理的双重原因,当时无人能接近这座最高峰。

一直到第一次世界大战结束,1921年1月10日,英国皇家地理学会启动了考察珠峰的计划,当时的学会主席荣赫鹏宣称:“要让珠峰探险成为三年主席任期的主要亮点。”而谁来率领这场前所未有的探险呢,他们后来找到了一位叫作乔治·马洛里的勇士。

接下来的第三部分,我们把目光聚焦到乔治·马洛里这个传奇人物身上,我们来听一听他的登山故事。前面我们从社会、历史和文化的角度,梳理了登山如何一步一步成为一股潮流,以及我们对山的想象和理解又是如何一步一步发生变化的。接下来,我们来深入一个登山者的内心,他或许最直接显示了一个人对高山的感受,以及高山又是如何改变了一个人。

1921年,乔治·马洛里35岁,他是英国查特豪斯公学的教师,工作稳定,平日里写一些新闻稿和小说,他的妻子叫露丝,他还有三个孩子,六岁的克莱尔和四岁的贝里奇,以及才六个月大的约翰。这一年他才从战场安全回来不久,在他给妻子的信件中,他写说:“上天如此厚待,我们一定要好好过。”

可当他听到攀登珠峰的计划,他几乎想都没想就答应了。早在求学期间,乔治·马洛里就开始了解山峰,他对于冰雪、冰川、顶峰有深深的好奇和爱,他也结交了一批推崇理想主义、冒险精神的同好。所以当有人给他机会去攀登珠峰,他不可能不去。

1921年4月8日,马洛里登船前往东方,花费了一个月的时间,他终于到达加尔各答,在大吉岭与队友会合。很快,他们出发进藏。随着海拔逐步攀升,植被一点一点发生改变,空气变得越来越干净,也越来越冷,所有人都有点高原反应,但兴奋让他们忘却了不适。没几天后,他们来到藏南的高原砾石沙漠,高原沙漠和其他地方的沙漠一样,清晨时候寒冷而宁静,一到中午气温飙升,热浪从碎石表面蒸腾上来,热得足以让人脸上脱皮。整个队伍的人这时候都闹起了肠胃病,一个叫作凯拉斯的队员最为严重,最后只能躺在担架上让人抬着走,可就算这样他也不愿折返,最后他在一处高山山口去世了。离目的地珠峰还这么远,死亡就已经降临,但马洛里并未灰心,他给妻子写信,说自己身体无恙,让她放心。

又行进了几日,一天早上,马洛里来到一个山坡,他终于远远看见了那座高峰。他写道:“它是一颗巨大的白牙。我们看到的珠峰还不太分明,因为那个方向有层薄雾,可这样的天气条件却平添了一番神秘与辉煌。我们很满足,群山中的最高峰果然不会让我们失望。”

马洛里最终花了一个多月的时间到达珠峰脚下,他形容他仿佛看到了“巨人的肢体,简洁、朴素、庄严”。随后他的工作正式开始,他要在这里努力找到攀登珠峰的最佳路径,解开这座高山及其周围山峰的谜团。很长一段时间,他带着沉重的摄影器材,每天徒步十到十二个小时,越是探索,越是能感到攀登这座高山的危险,他意识到“这是一面近一万英尺高的极为艰险的峭壁”。

马洛里最终认为北坳,也就是珠峰的北侧山肩是登山的关键,如果可以爬上北坳,那么就很有可能拿下珠峰了,可问题是怎么爬上北坳。马洛里和队友们花了一个多月的时间试图破解这道难题,过程中天气越来越恶劣,雨季降临了,而且队员们身体也越来越差。他们因为缺氧,脸和手都发青了,有时甚至会突然停止呼吸,长达几分钟。他们谈论过就此打住,但马洛里坚持要留在此地,等待机缘。终于在1921年9月17日,天气放晴,他们迅速朝高处营地进发,但9月23日,天气又变坏了,狂风大作,之后几天风越来越大,可他们还是出发了,几人最终抵达北坳边缘,可在坳口逗留了几分钟就下来了,因为风实在太大了,马洛里记述说,“这是没人能在其中活过一个小时的狂风”,所以他们只能放弃,马洛里安慰自己他并不算完全失败,因为至少确认了通往顶峰的路径。

后来马洛里回到了英国,探险到此为止,他在一封写给姐姐的信中说:“给我整个阿拉伯的金子,我也不去了。”可这话说完没多久,1922年3月2日,马洛里又前往珠峰了。这一次他成功登上了北坳,他在5月17日准备向顶峰发起冲击。这一次他仍遇上了大风,空气太冷,所有人都被冻惨了。一个叫莫斯黑德的队友宣称自己再也走不动了,他不断地在雪地里坐下来,只求一死,所有人就此决定折回,想尽全力保住莫斯黑德的性命。最终他们撤回到大本营,休整恢复了一个月,可一些人的冻伤还是没有好,加上季风雨雪降临,一些人提议“就此打住”。马洛里不愿意,但就在这个犹豫的过程中,他们遇到了雪崩,有七名随行人员因此失踪,要么是掉进冰隙摔死了,要么是被好几吨雪活埋了。马洛里为此感到非常自责,总觉得他们的死是自己造成的,他为此再一次放弃了登顶。但可想而知,他不可能完全放下内心的情结,麦克法伦形容说:“他越是远离这座杀人的大山,他就越是再度陷入对这座大山的爱恋。”

1924年2月29日,马洛里再次出发了,这一次他带着不成功便成仁的决心,他甚至跟自己的一个友人说了,他觉得自己可能再也回不来了。这一年他们做了更复杂、更环环相扣的计划,雇了更多人马,带了更多的设备。他们相对顺利地来到北坳,马洛里还在这里发现了1922年他们留下的废旧氧气钢瓶,他当时写道:“寒冷和高海拔出色地将一切保存下来,制止时间的行进。这里一切都不会老去;雪自会来了又来,飘上石堆,又纷纷消融。没有什么能标示光阴的流逝。”

这一次的天气仍然不好,雇佣的挑夫为此擅自离队,在风暴中偷偷溜走了。而马洛里因为有了前两次的经验,他身体状况不错,迫不及待想登顶。1924年6月6日,大风停了,出了太阳,马洛里和队员马上出发了。一开始,空气澄澈,然后一小时之后,一阵奇特的发光薄雾笼罩了山体。有一名叫作诺埃尔·奥德尔的队员一直在山下眺望,他看到马洛里和队员像两个小黑点一样沿着通往巅峰的山脊移动,但很快薄雾上升,罩住了他们,随后就看不见他们了。当时他没有想到,这一眼就是永别。马洛里在这一天命丧珠峰。

1999年5月,马洛里失踪75年之后,一支搜寻队找到了他的遗体,他位于珠峰北坡,海拔约八千二百三十米处,脸朝下倒在突出的岩石斜面上,他的衣服已碎成布条,但他的遗体不曾腐化,看上去像一尊白色大理石雕塑。马洛里生前被问过很多次,究竟为什么要一再返回珠峰,他说:“我猜我们回到珠峰,是因为忍不住要回去。”还有一次他说:“因为珠峰就在那里。”

麦克法伦在书中说,马洛里是他这本书主旨的鲜明例证,所有我们前面回顾的这些历史和文化因素都参与塑造了马洛里的登山行为,而马洛里又用他的生命浇灌了大山的传说。大山的吸引力不仅来自自然本身,也来自这一个又一个走进山里的人,他们将我们内心的希望、梦想、欲望和恐惧统统投射在了高山之上,让高山成为一面关于我们自己的巨大的镜子,而这也构成了高山最大的魔力。

但这就是关于大山的答案了吗?可能也不止于此,也许当我们真的走进山里,我们又会收获一些新的、属于我们自己的答案。这可能也是为什么麦克法伦没有用结论式的话语来结尾,相反他在书的最后讲述了一段自己在山顶的经历,当时硕大柔软的雪花从天而降,麦克法伦写道:我的思绪飘离山头,我念起眼前看不见的远方,“我想起东方,雪会落在凯恩戈姆山脉十亿岁高龄的花岗岩山脊上;我想起北方,雪会静静覆盖莫纳利亚山脉——灰色群山——的空寂荒野;我想起西方,雪会降临诺伊德特半岛的雄峰:拉达尔山、布伊德山和卢因纳山——利爪之山、金黄之山和愤怒之山。我想着大雪落在无数看不见的崇山峻岭之上,也想着,此时此刻,我只愿待在此地,哪儿都不要去。”

好,到这里这本书就为你介绍完了,我们再来回顾总结一下。

罗伯特·麦克法伦在这本书中回顾了人类300多年来的登山历史,并从科学、文学、哲学、心理学等多个视角逐步分析了高山的魅力究竟在何处。在他看来,高山的魅力在于时间,它让我们在千百万年的时间单位中重新感受自己的存在。高山的魅力也在于它的艰险和刺激,它让我们在希望、恐惧,再希望、再恐惧的节奏中深刻感悟活着的美妙。高山的魅力还在于它是一面镜子,它映照着我们内心的欲望与信念,就像麦克法伦在书中所说:“我们称为山的,其实是世界上的物质形态和人类想象力共同作用的产物——是我们的心灵之山。”

当然高山的魅力肯定不止于此,它还有无尽的魅力等待着我们的探寻。或许在听完这本书后,我们也可以尝试来一次山野之旅,麦克法伦还在书中特意透露了一点他的心得,他说:我们应该试图“走进”而不是“爬上”高山,山口其实可以和山峰一样了不起,怀着一颗敏锐的心走进荒野可能要比征服荒野更可取。以及,危险并不是必需的,有时候学会聆听流水如何令山坡生意盎然,阳光又如何一点一点遍洒山林,这就已经足够让你流连忘返了。

好,以上就是这本书的全部内容了。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。感兴趣的话,推荐你阅读原书。恭喜你,又听完了一本书!

划重点

1.地质学的发展为人们进山旅行提供了一个理由,越来越多的人开始以科学探索的名义登上高山。他们不仅是看山,更是“勘”山,“勘测”的“勘”。

2.单纯的恐惧不足以吸引人,但在恐惧的同时,又知道自己其实很安全,并不会真的被伤害,这时候的恐惧就变得具有吸引力了,它会带给人愉悦,甚至让人上瘾。

3.我们内心的希望、梦想、欲望和恐惧统统投射在了高山之上,让高山成为一面关于我们自己的巨大的镜子,而这也构成了高山最大的魔力。