《德米安》 邓一丁解读

《德米安》| 邓一丁解读.mp3

你好,欢迎每天听本书,我是邓一丁。

今天咱们来读一本文学作品,德语文学家赫尔曼·黑塞写于1919年的代表作《德米安》。

黑塞这个人很有话题性。他是20世纪西方最有影响力的文学家之一,作品被翻译成了六十多种语言,全球发行量达到了惊人的一亿三千万册。在整个德语文学的历史上,除了写童话的格林兄弟,没人拥有过像他这样巨大的读者规模。而且有意思的是,虽说黑塞生在德国,也一直用德语写作,但他主要的读者群体并不在德国,而是在日本、美国,还有咱们中国。

当黑塞在1946年获得诺贝尔文学奖的时候,德国国内的评论界一片哗然。虽然也有正面的声音,但批评和质疑格外刺耳。人们说他的作品作为青年人的读物倒还好,但把诺奖颁给他实在是太夸张了,简直是不可饶恕的错误。而有意思的是,在东亚地区,他的读者却一片叫好,纷纷写信向他道贺。有位日本青年还在信里说:“读完您的作品,现在我相信,这世上最了解我的人就是您了。”阅读黑塞作品的下一个高峰出现在1960年代的美国,那时的嬉皮士狂热地传阅黑塞的作品,黑塞作为自由和反叛的象征,成为一代美国人的精神领袖。而在中国,直到今天,黑塞仍然在喜爱他的读者们心中占有一个特别的位置。在2023年“豆瓣读书Top250”的榜单上,黑塞的《悉达多》《荒原狼》,还有咱们今天要读的这本《德米安》都榜上有名,而同样有三本书入选这张榜单的作家是老舍、余华、张爱玲、马尔克斯,以及黑塞的好朋友,茨威格。

黑塞为什么能在如此多样的人群中都激起强烈的反响呢?我觉得一个重要的原因是,黑塞几乎在他所有的作品中,都不遗余力地,有时是近乎残酷地追问“我是谁”的问题。而这个问题,是写在每个人心灵最底层的,难解却又迷人的困惑。《德米安》的中文译者姜乙说,黑塞永远能找到他的读者,而读者也永远能在黑塞写于一百年前的书中找到我们当代的生活。这是因为人类的科技虽然日新月异,但人性却亘古如一。从古至今,每一个严肃地对待生活的人,都会在沉思的时刻返回自己的内心深处,瞻仰那句被古希腊人刻在神庙入口处的神谕——“认识你自己”。

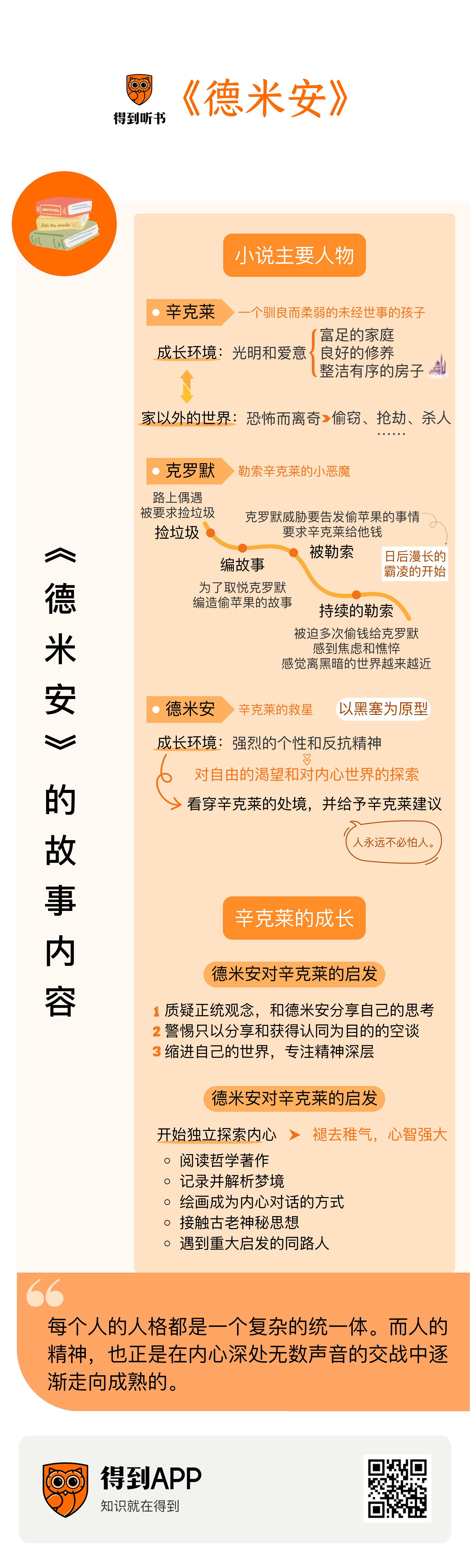

而“认识你自己”,这正是《德米安》这部小说的主题。黑塞在这本书里讲述了一个关于成长的故事。主人公辛克莱在小说的开篇是个十岁大的少年。他原本在父母的保护下过着无忧无虑的生活,却因为一场变故,不得不独自面对来自家庭外部的威胁。幸好在这时,他遇到了改变他人生的伙伴,另一位少年,德米安。虽然只比辛克莱年长几岁,德米安的心智却异乎寻常地成熟。在随后的十几年里,德米安成了辛克莱精神上的引路人,带领他突破幼稚和懦弱,质疑家庭和社会强加给他的教条,走上一条独立探寻自我的道路。虽说这个故事讲的是青少年的成长,但在黑塞看来,一个人的精神在这一阶段的转变至关重要,它关乎人性最底层的秘密,关乎一个人能否真正成长为人。

接下来,我们就一起来读《德米安》。黑塞的资深编辑和他的传记作者有一个共识,这就是黑塞的每一部作品几乎都带有自传的性质。他会以自己的经历为蓝本设置角色的处境,也会将自己的思想植入角色的心中,让他们在虚构的世界里延续自己的困惑、推演和求索。我读黑塞的感受是,黑塞和他的作品,就好像是一张纸条的两面,而这张纸条被拧成了一个莫比乌斯环,正面和反面无缝衔接,作家和他创作的角色之间没有明确的边界。因此,在接下来的解读中,我会讲述辛克莱和德米安的故事,但我也会随时跳出来,讲一讲在故事之外和主人公们过着平行的生活,并同步思考着的黑塞。

好,接下来,我们开始。

《德米安》这本书是以主人公辛克莱的第一人称视角写成的。在书的开篇,黑塞借辛克莱之口写下了一段宣言般的独白,昭示了全书的主题。黑塞写道:

“每个人的生命都是一条通向自我的路,是在路上的尝试,是狭路上获得的启示。没有一个人能成为完全的自己,但每个人都力争成为自己,都尽其所能,成为昏庸的人,或明智的人。每个人都带着他诞生时的残渣,都背负着史前世界的黏液和蛋壳,直到生命的终点。有些生命永不成人。它是青蛙、蜥蜴、蚂蚁。有些生命上身是人,下身是鱼。但所有生命都是自然朝向人的造化。所有生命都有同样的起源,都来自母亲,来自同样的深渊。每个生命都奋争着,试图从深渊中奔向各自的目标。人们彼此理解,但每个人,都只能解释其自身。”

这是一段典型的黑塞风格的语言,带有德语文学传统中的庄严感,句子长而华美,节奏铿锵。黑塞要讲的正是一个人从原始的蒙昧状态出发,突破自我,锤炼心智,最终成长为一个真正意义上的人的过程。在故事里,这个过程始于辛克莱十岁的这一年。

少年辛克莱成长的环境是温柔而美好的。他的家庭很富足,父母亲和几个姐妹都有良好的修养。他们生活在一所整洁有序的房子里,在辛克莱日后的回忆中,那所房子散发着柔和的光泽。每当他想起童年生活,他总是感到光明和爱意。

此时的辛克莱是个内心洋溢着柔情的甜美的小孩。他为拥有这样的家庭而庆幸不已。因为他已经隐隐感觉到,家以外的世界是另一副样子。家里的女仆每天和辛克莱一家一起唱歌、祈祷,洗净的双手放在平整的围裙上。这时,她属于辛克莱熟悉的光明的小世界。可是当她在厨房里、马厩里,趁着辛克莱的父母不在,给辛克莱讲起那些恐怖而离奇的故事,或是当她在肉铺里和邻家的妇人粗鄙地争吵,辛克莱知道,这时的女仆就属于家以外的世界。在那个世界里有屠宰场、监狱、醉汉、女巫和肮脏的牲畜,有人偷窃、抢劫,甚至杀人,森林里藏着强盗,纵火犯逃避着警察的追捕……而在这一切黑暗的洪流中,辛克莱的家就像一座光明的堡垒。每当他对外面的世界感到害怕,他只要纵身一跃,就能投进母亲的怀抱。

这就是我们的主人公最初的样子,一个驯良而柔弱的未经世事的孩子。然而就在他十岁的这一年,他纯净的小世界出现了一道裂缝。

那一天,他和邻家的两个同龄的孩子正在路上走着,突然有个大他们三岁的男孩朝他们走来。他生得强悍又粗野。辛克莱一眼就认出,这个男孩是个远近闻名的小恶霸,名叫克罗默。辛克莱很怕他,可他不容分说就和辛克莱他们走在了一起。克罗默把辛克莱和另外两个孩子带到一座桥边,让他们下到河岸上捡垃圾,把各种金属制成的玩意儿捡来交给他。三个小男孩不敢违抗,只好把克罗默的话当作命令,老实地照办。

那天捡完垃圾,克罗默一边向河里吐口水,一边和辛克莱他们三个闲聊了起来。另外两个男孩可能是为了讨克罗默的欢心,纷纷炫耀起他们在学校里做过的恶作剧,好显得自己勇敢。辛克莱的心里无比厌恶,可他又害怕克罗默讨厌自己。于是,纯粹是出于恐惧,他随口编了个故事,说自己曾经从附近的磨坊里偷了一袋苹果。辛克莱从小就爱读故事,爱编故事,所以他讲的故事格外逼真。这给他带来了麻烦。

那天回家的路上,克罗默一路尾随着辛克莱。到了辛克莱家门口,克罗默突然一把揪住辛克莱,威胁要把他偷苹果的事告诉磨坊主。辛克莱吓得魂飞魄散,虽说他根本没偷过苹果,但他这个乖孩子根本不知道该怎么对付像克罗默这样没有底线的对手。他苦苦地哀求克罗默,而克罗默只是一脸冷笑着回绝他。直到辛克莱的心理防线彻底崩溃了,克罗默才撒口说:“不想让我告发你,那就给我两马克,我可是个穷鬼,不像你,有个有钱的爸爸。”

黑塞写的这段情节,其中的真实感让我不寒而栗。对于一个十岁的孩子,你能想象克罗默提出的勒索有多恐怖。这意味着日后漫长的霸凌的开始。辛克莱慌得没了主意。在这个年龄,他还没有零花钱。要想交出克罗默索要的赎金,他就只能从家里偷。当天晚上,辛克莱身处舒适的卧房,却如同坠入了阴暗的冰窖。他想着自己即将犯下的错误,想着克罗默的羞辱和恫吓,辗转反侧,无法入眠。家中他熟悉的每一件陈设,此时仿佛都在向他发出无声的责备。他感到自己把一片阴霾带回了光明的家中,却又不敢向家人诉说到底发生了什么。

在接下来的几周里,少年辛克莱陷入了他从未经历过的困境。他被迫反复从家中偷窃钱财,交给克罗默,总数早已超过了之前约定的两马克。长期的焦虑让他形容憔悴,而当父母和姐妹们向他表达爱意和关切,他却更感到无地自容,甚至比遭到了严厉的惩罚还要痛苦。在绝望中,他感觉自己离家以外的那个黑暗的危险的世界越来越近了。

幸好,就在这时,他遇到了他的救星,德米安。

德米安是个新转学来的孩子。他和他的母亲刚搬进这座小城,就引起了人们的议论。这家人显然非常富有,但比起他们的财富,更引人注目的是德米安这个少年。在辛克莱的眼里,他简直像是一个乔装打扮,混迹于乡野中的高贵的王子。他的年纪比辛克莱大着几岁,而他的言谈举止甚至比他的实际年龄还要成熟得多。他不和其他的孩子混在一起打闹,话很少,但并不木讷。他的沉默只是一种聪慧而清醒的冷静。在课堂上,他总是专心做着自己的事情,俨然一位钻研学问的学者。就连老师们也不敢把他当成一个孩子,因为有时候,他在课堂上的发言会让老师也难以应对。

一见到德米安,辛克莱就被这个显然是鹤立鸡群的孩子深深地吸引了。但他眼下还没工夫去想关于德米安的事情。克罗默的霸凌已经让他筋疲力尽了。这一天,他刚刚见过克罗默,心里想着他变本加厉的勒索,在回家的路上越走越绝望。正在这时,他听到有个清亮又深沉的声音在叫他的名字。辛克莱回过头,见到了德米安。

辛克莱还没解释什么,德米安一眼就看穿了他的处境。他对辛克莱说:“你正在害怕一些人,一些事,但这完全没有必要。人永远不必怕人。如果你害怕某个人,就会将此人的权力置于自己之上。”

辛克莱惊讶地望着德米安,仿佛看到了一位魔法师。显然,德米安方才目睹了辛克莱和克罗默的会面。他向辛克莱问出了克罗默的名字,笑了笑,就走开了。

神奇的是,从这以后,克罗默再也没有出现在辛克莱眼前。只有一次,他们在路上偶然撞见,克罗默尴尬地朝辛克莱扮了个鬼脸,扭头就跑。辛克莱简直不敢相信,不久前还将自己踩在脚下的强大的敌人,此时见到自己竟然抱头鼠窜。再次见到德米安,辛克莱迫不及待地问他到底是怎么做到的,是打了他?还是给了他钱?

德米安摇摇头说:“都不是。我不喜欢打架,至于给他钱,你不是已经试过了吗?我只是跟他谈了谈。”说完,德米安就平静地走开了。

故事讲到这儿,我想你和聊两句黑塞。咱们前面提到,黑塞的每一部作品都带有自传的性质。那辛克莱和德米安这两个少年,哪一个是以黑塞为原型的呢?我的感觉是,五五开。说得更具体一点,现实中的黑塞就像是德米安生在了辛克莱的家里。和辛克莱一样,黑塞的原生家庭也是富足美满的。他的家族世代从事传教的工作,但长辈们的观念并没有因为教条的限制而变得过于刻板。相反,因为他的外祖父和父亲都曾前往印度传教,直接接触过东方的文化,黑塞家里的文化氛围和同时代的西方人相比,其实相当开明。黑塞小时候时常待在外祖父的书房里,凝视着玻璃柜里的一尊来自印度的湿婆神雕像。熟悉黑塞的朋友都知道,成年后的黑塞对东方思想极度着迷,研习过印度的佛学和中国的老庄思想。他那本著名的《悉达多》和晚年具有总结性质的作品《玻璃球游戏》都带有鲜明的东方色彩。

生长在开明而富足的家庭里,黑塞却不像辛克莱那样软弱和懵懂。他的性格更像是德米安。从很小的时候起,黑塞就是个特别的孩子,甚至特别得有点古怪。他的母亲在日记里写道,黑塞还是个婴儿的时候就有很强的反抗精神。他的目光很坚定,完全不像是个孩子。稍微长大一点,黑塞表现出极强的个性。即使是大人,在跟他相处的时候也得小心翼翼,不敢轻视他。早在童年时代,黑塞就专心致志地探索着自己的内心世界。他对自由有一种与生俱来的强烈渴望,这种渴望贯穿了他的一生,让他饱受折磨,却也锻造了他的人格。

在故事里,辛克莱、克罗默和德米安这三位少年分别代表了一种人生选择。辛克莱原本要走的是世人眼中的正途。他是个幸运的孩子,只要按照父母的期待完成学业,就能找到一份体面的工作,过上衣食无忧的生活。虽然他的性格有点软弱,但只要他不去尝试超出他能力范围的事情,他的人生大体上会过得比较平顺。克罗默则显然走上了一条邪路。至于德米安,他走的是现实里的黑塞选择的道路,也就是极早地成熟,通过严肃的内省来寻找生活的意义。这条道路人迹罕至,但它对那些内心敏感、思维敏捷的少年,总有着难以拒绝的吸引力。

而故事里的辛克莱正是这样的一位少年。当克罗默在他原本光洁的世界里敲开了一个口子,德米安就像一束来自外界的强光,让他看到了生活的另一种可能。

当他和德米安有了第一次思想上的碰撞,辛克莱感到了巨大的震动。那时他们走在回家的路上,聊起了老师在课上讲到的一个故事。

这个故事来自《圣经·旧约》,在黑塞写作的年代,是西方的孩子必学的典故。故事说的是人类的始祖亚当和夏娃生了两个儿子,长子叫该隐,次子叫亚伯。有一次,该隐和亚伯向上帝献上祭品,上帝接纳了亚伯的祭品,却拒绝了该隐。该隐因此恼羞成怒,杀死了亚伯。上帝惩罚杀人者,放逐了该隐,却又在他的额头上留下了一个记号,避免他在旷野中死于他人之手。

这个故事的历史非常久远,叙述的语言又极简洁,因此阐释的空间很大。在正统的解释里,该隐当然是个邪恶的渎神者,而他额头上的记号,体现的是上帝对罪人的怜悯。这也是辛克莱从课堂上学到的观点。可是德米安却对这套解释不以为然。他指出了这个故事里最令人费解的地方:一个罪人为什么会获得一个用来保护自己、震慑他人的印记呢?

当然,正统的解释里给出了答案。但还有其他的可能吗?德米安提出了他自己的一套猜想,从今天看来,我们或许可以说,他用的是社会心理学的分析路数。德米安说,该隐的故事本质上说的是人群里有一种人,他们的额头上有个记号,或者说得更现实一点,他们有一种特别之处,比如,他们的目光中有一种超乎常人的魄力,或者,他们总能提出不同于他人的见解。周遭的人们厌恶这种特别的人,因为他们的存在反衬出了自己的平庸。于是,这些特别的人遭到了放逐。人们还在他们身后编造出谣言,给他们安上了“杀人者”的罪名。有意思的是,由于平庸的大多数人并不敢和这些特别的人发生正面冲突,又不愿承认自己内心的惧怕,他们就把那种特别的印记解释为神灵的庇护,这样一来,他们就给自己的懦弱找到了正当的理由。

在从小接受正统教育的辛克莱听来,德米安的猜想简直是骇人听闻。他几乎要为此和德米安绝交。可是自从这次谈话以后,辛克莱却发现自己总在用一种全新的视角打量老师教给他的内容。他不断地想着德米安的话,突然意识到,德米安说的该隐,难道不就是他自己吗?学校里的确流传着许多关于德米安的传闻。人们说他家的财富深不可测,说他和母亲是异教徒,说他身怀绝技,还说他交过很多女朋友。德米安的眼里闪烁着勇气和智慧,那种光芒无可掩饰,人们因此惧怕他,又因惧怕而神化他,或是诋毁他。然而德米安毫不在乎,他所有的行动都指向心中一个明确的目的。他无须向外人解释。他总是清楚自己在做什么。

在接下来的故事里,辛克莱和德米安成了真正彼此理解的朋友。在德米安的启发下,辛克莱的心智迅速地成长起来。他开始质疑父母、老师和书本上的教条,也时常和德米安分享他原创的思考。德米安有时会赞赏他的想法,有时又会提醒他,要警惕只以分享和获得认同为目的的空谈。有一回,他们正聊得起劲,德米安忽然停了下来,似乎是懊恼自己说得太多。他对辛克莱说:“说些聪明话毫无意义,只能让人远离自身,而远离自身是种罪过。人必须像龟一样,彻底缩进自己的世界。”在接下来的一节课上,辛克莱在某个时刻突然感觉自己身边德米安的座位好像空了,他扭头看去,只见德米安仍一动不动地坐在原地,姿态优雅,眼神却空无一物,仿佛一尊冰冷的大理石雕像。直到下课,德米安的脸才恢复了血色。他言语行动如常,只是好像刚刚从很远的地方回来,神色中透露出疲倦。许多年后,辛克莱才明白,那正是德米安所谓“像龟一样缩进自己世界”的状态,他极度专注地潜入自己精神的深层,以至于在现实中的气息都变得微弱了。

少年辛克莱和德米安朝夕相伴的日子,在这以后不久就告一段落。辛克莱升入了另一所高中,在随后的几年间都没再见到德米安。此时的辛克莱已经不再是一副小孩子的模样,他生得高大而清瘦,在新同学的眼里也是个难以捉摸的异类。没有了德米安的陪伴,辛克莱开始独立地探索自己的内心。他阅读了大量哲学家的著作,对尼采尤其着迷。他也开始按照当时方兴未艾的精神分析学的方法记录自己的梦,再对梦境里出现的意象展开剖析。在这段时间里,辛克莱也一度误入歧途。他时常走进酒馆,喝得烂醉,又乘着酒兴宣讲自己的思想,博得无知看客的崇拜。然而酒醒时分,他却感到前所未有的孤寂。

幸好在这段迷惘的日子里,他为自己的精神找到了一个寄托。他爱上了一个女孩。辛克莱的这段初恋纯粹是精神性的。他甚至没想过要对女孩告白。他只是为世上有这样一个可爱的对象而鞭策自己,重新过上了理智、得体的生活。这段纯洁的单恋没有任何结果,但它却成了辛克莱的救赎,帮他从那段荒唐的日子里解脱出来。

因为爱上了那个女孩,辛克莱开始练习绘画。起初他只是想把女孩的形象画下来,可是到后来,绘画却成了辛克莱和自己的内心对话的方式。有一次,他听凭自己的想象,画出了一只猛禽。这只猛禽的半个身子困在一颗黑暗的球体中,正奋力地试图挣脱,飞向湛蓝的天空。辛克莱对着这幅画端详了很久,忽然决定把它寄给几年不曾联系的德米安。

他本来没抱什么希望,没想到不久后,他就收到了德米安的回信。这封信很简短,只有一句话,可能也是《德米安》全书最著名的一句话。德米安写道:“鸟奋争出壳。蛋就是世界。谁若要诞生,就必须毁掉世界。”

还记得在故事一开始,黑塞写下的那段独白吗?“每个人的生命都是一条通向自我的路……每个人都带着他诞生时的残渣,都背负着史前世界的黏液和蛋壳,直到生命的终点。”结合德米安的回信中“鸟破壳而出”的隐喻,这两句话的意思就很清楚了。黑塞将每个人精神上的成熟都看作一个打破桎梏的过程。当一个人的心灵还处在幼稚阶段,他蜷缩在温暖的蛋壳里,受到良好的保护,对外部世界无知无觉。直到蛋壳裂开一道缝隙,他将透过缝隙看到一个远比蛋里的空间更广大的世界。在那个世界里存在邪恶和危险,但精神足够强大的人也可能获得自由。在破壳的那一刻,人们做出的选择将决定他们能否充分地成为一个人,能否活出足够丰富和宽广的人生。

从这以后,辛克莱还经历了很多冒险,接触过几种古老又神秘的思想,还遇到过几位给了他重大启发的同路人。当他再次见到德米安的时候,他们已经褪去了稚气,长成了两个体格健壮,心智强大的青年。在故事的结尾,黑塞将他们领进了现实。

黑塞写作《德米安》的年代正是第一次世界大战爆发期间。这场战争展现出人类历史上前所未有的破坏力,令黑塞惊恐又痛心。欧洲文明在19世纪发展出了强大的工业实力,可是在黑塞看来,这种来自机械的冰冷的力量正在无情地吞噬人性。而他写下《德米安》这部作品,或许正是为了提醒人们,每个人的内心都如同宇宙般深远又辽阔,而用一颗颗炮弹夺走成千上万青年的生命,这无疑是世上最愚蠢,也最野蛮的事。

因为反对战争,黑塞离开了德国,定居瑞士。而在他的笔下,辛克莱和德米安这两位青年却没能躲过战火。一天夜里,在执行守备任务时,辛克莱望见半空中一颗星辰向他呼啸而来,在轰隆一声巨响后,星辰破碎成千万道火焰,而辛克莱的身体被抛向空中,又砸向地面。醒来时,辛克莱躺在救治伤员的房间里。在这里,他最后一次见到了德米安。德米安躺在辛克莱身边的地板上,似乎比他伤得还要重。他轻声对辛克莱说:“听着,我必须走了,或许你以后还需要我帮你对付克罗默,或是别的什么。我没法再赶到你身边。但只要你倾听你心底的声音,就会发现,我就在那里。”

第二天一早,辛克莱再次苏醒过来,他望向身旁的地板,那里躺着的是一个他从未见过的陌生人。

《德米安》的故事到此结束。故事的最后是一个开放式的结局。你可以按照最直接的理解,认为德米安在战争中伤重不治,也可以乐观一点,相信他只是被转去了其他地方。当然,我们或许还有另一种理解方式:在整部小说中,德米安这个角色或许从未存在,他只是来自辛克莱内心深处的声音,是他在成长的道路上逐渐生长出来的另一半人格。

如果你用现实的眼光来审视这部小说,就会发现,德米安这个角色的行动逻辑非常古怪。他总是在辛克莱最需要帮助的时刻出现在他身边,在他茫然无助时带给他力量和告诫。而当辛克莱的内心逐渐强大起来,能够独立地追寻自我,德米安就忽然销声匿迹。其实,我们或许可以认为,那个更加成熟的辛克莱正是他幼稚的自我和德米安这个理想人格的融合统一。

这种将自我一分为二的写法,在黑塞的书里并不罕见。黑塞一直对精神分析学十分着迷。一战开始后,黑塞经历了精神崩溃,从此开始接受心理学大师荣格的直接治疗,前后长达三百多个小时。在这期间,他和荣格探讨了许多有关梦境的问题,也对自己的人格进行了细致的剖析。在他看来,每个人的人格都是一个复杂的统一体。而人的精神,也正是在内心深处无数声音的交战中逐渐走向成熟的。

黑塞本人就是一个复杂的矛盾体。他根植于德语文学的传统,却因为战争逃离了祖国。他渴望来自他人的温情,却又恐惧个人的自由受到侵占。他向往建立一处不被世人打扰的园地,却又无法停止关心外面的世界。一战期间,黑塞陷入了穷困潦倒的境地,只能在树林里捡栗子充饥,他却竭尽所能筹集了五十万本小说、散文、教科书和辞典,运进位于法国的德国战俘营,让战争中被俘的德国青年仍能接触到母语文学。在战后,他的作品《德米安》和三年后发表的《悉达多》成为无数迷茫的欧洲青年的精神支柱,抚慰着他们被战争伤害的心灵。

黑塞晚年的生活越发内向,他在瑞士的家里侍弄花草,几乎足不出户。当他获得诺奖后,德国文学界批判他是“花园里的侏儒”,只会在作品里不停地重复那些青少年时代的精神问题。而他的支持者相信,黑塞书写人的内心,是为了探索人性最深层的机理。黑塞很少回应这些争论,他只是在自己的花园里浇水、施肥、除草、散步。他把人生的最后一篇诗作献给了他花园里的一棵刺槐。黑塞写道:

“树枝弯折,枯干高悬,在风里唱着它的哀歌。过了一年又一年,没了树皮,没了树叶,光秃苍白,又疲倦,不想再长长地活,不想再长长地死。它的歌硬实,坚韧,执着却也隐隐不安,还会响一个夏天,再响一个冬天。”

以上就是本期听书的全部内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你喜爱文学的朋友。当然,我也非常推荐你阅读原书。我读的版本中文译者名叫姜乙,她的译笔真的很出色。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

- 赫尔曼·黑塞是20世纪最有影响力的德语文学家之一,他一生的作品都在不懈地追问“我是谁”,试图从个人复杂的内在世界中探索生命的意义。

2.《德米安》是黑塞的代表作,探讨青少年阶段的成长经历对人格的塑造作用。黑塞在书中提醒读者,只有勇敢地面对生活中的险阻,严肃地考察自己的内心,才能养成独立而强健的人格。

- 黑塞的主要作品都带有自传的性质,书中的角色总在接续黑塞现实中的内心挣扎。