《弗兰肯斯坦》 黄昱宁工作室解读

《弗兰肯斯坦》| 黄昱宁工作室解读

关于作者

玛丽·葛德文·雪莱,大诗人珀西·雪莱的第二任妻子。1797年出生于伦敦,父亲是著名的政治哲学家和作家,母亲是当时很有影响力的女权主义者。

关于本书

《弗兰肯斯坦》是玛丽·雪莱的代表作,首版出于1818年,被视作世界上第一部科幻小说,玛丽也因此被誉为“科幻小说之母”。小说不仅反映了作者和同时代人身处的环境,还预见了现代社会将要面临的种种难题,其中的主要形象更是突破了小说角色的限制,成为现代文化中的共有想象。这部作品糅合了现实主义、哥特小说和浪漫主义的元素,它的丰富性和预见性让它超越了时代的局限,折射出人类复杂的情感和本性。

核心内容

《弗兰肯斯坦》采用了传统的嵌套手法,叙事结构精巧完整,环环相扣,对叙事者心理活动的描写也细致入微。小说中维克托·弗兰肯斯坦的经历,表现了当时新旧两种科学之间的冲突,塑造了一个被骄傲自大毁掉的空想家形象,预见了工业化前景将对人类社会产生的负面影响。弗兰肯斯坦创造的怪物的遭遇,部分投射了作家本人的生活经历,也展现了她身为具备生育能力的女性的独特视角,认为创造者和被创造的对象同样重要,并提出了“教养的迷思”这一现代难题。

你好,欢迎每天听本书,本期为你解读的是英国经典文学名著《弗兰肯斯坦》。

我猜,你可能不太会想到,今天解读的这本书,和我们当下生活中一个很热门的话题有关,那就是人工智能。今天,人工智能已经走进了我们的生活,给我们创造了很大的便利,但也带来了不少伦理问题。比如,人工智能会有感情吗?人类和人工智能该怎么相处?还有,如果人类无休止地压榨人工智能,它们会不会奋起反抗?其实,今天的这些道德难题,早在19世纪出版的科幻小说《弗兰肯斯坦》中,就从很多个角度讨论过了,比如从科学、工业化、女性、心理学的角度。可以说,直到今天,我们对这些问题的争论,仍然没有超出这本书给出的框架。

这本小说的主人公弗兰肯斯坦是个科学家,他用尸体创造了一个怪物。怪物本来心地善良,想和人类成为朋友,但因为它相貌丑陋,被人类驱逐。孤单的怪物回到弗兰肯斯坦身边,请求他再给自己造一个同类。你觉得弗兰肯斯坦会同意这个请求吗?怪物和人类最终是会和平共处,还是同归于尽呢?接下来,我们就一起进入这部小说,看看在精彩的故事之外,究竟该如何理解人与人造生命之间的伦理难题。

1818年,《弗兰肯斯坦》首次在英国出版,出版后立刻引起两极化的评论。读者们非常喜欢这个故事,不仅书非常畅销,根据小说改编的话剧也大获成功。但批评者们认为,这本书是反宗教的,因为书里的人类角色居然想要取代上帝,自己创造生命。甚至有一个作家说,作者本人“肯定跟书里的主角一样疯狂”。不过,没有人知道这本书的作者到底是谁,因为书是匿名出版的。当然,这个秘密没有维持多久,人们很快就通过各种蛛丝马迹知道了作者的真实身份。令人意外的是,这个恐怖故事的作者居然是个女人,她名叫玛丽·葛德文·雪莱,是大诗人珀西·雪莱的妻子。

我们先来说说这个女作家玛丽。在19世纪初的英国,中产阶级女性的主要工作是相夫教子。女作家们大多用男性的笔名写作,或者干脆匿名出版作品。不过,玛丽注定不会是一个甘于平凡的女性。1797年,她出生在伦敦,爸爸是有名的政治哲学家和作家,妈妈是当时一个很有影响力的女权主义者。玛丽17岁那年,在爸爸开的书店里遇见了珀西·雪莱,两人迅速坠入爱河。当时的雪莱已经结婚了,于是两个人私奔到欧洲大陆。直到两年后,雪莱的第一任妻子自杀,他们才正式结为夫妇。结婚后,雪莱夫妇去瑞士日内瓦过夏天,和另一个英国浪漫主义诗人拜伦成了邻居,常常走动。

那年夏天总是下雨,所以作家们经常待在别墅里读书聊天。读的书里有几本翻译成法语的德国“战栗小说”,这种小说内容比较黑暗,有不少用通灵术或者用巫术来唤醒死者的情节。白天看了书,晚上作家们就聚在一起讲鬼故事。都是作家,整天读别人写的鬼故事,很快就腻了。有一天,拜伦提议来场写作比赛,写鬼故事,参赛选手除了他本人和雪莱夫妇,还有他的私人医生约翰·波利多里。当时他们都没想到,这将成为欧洲文学史上最著名的一次命题作文竞赛。拜伦交出了一个小片段,后来约翰医生根据这个片段创作了畅销书《吸血鬼》,开创了近代文学史上的吸血鬼类型小说。雪莱当时忙着写其他作品,就没有完成这次命题作文。玛丽的答卷一开始只是个小短篇,在丈夫的鼓励下,她又花了两年时间,把它扩写成我们今天读到的这本小说《弗兰肯斯坦》。

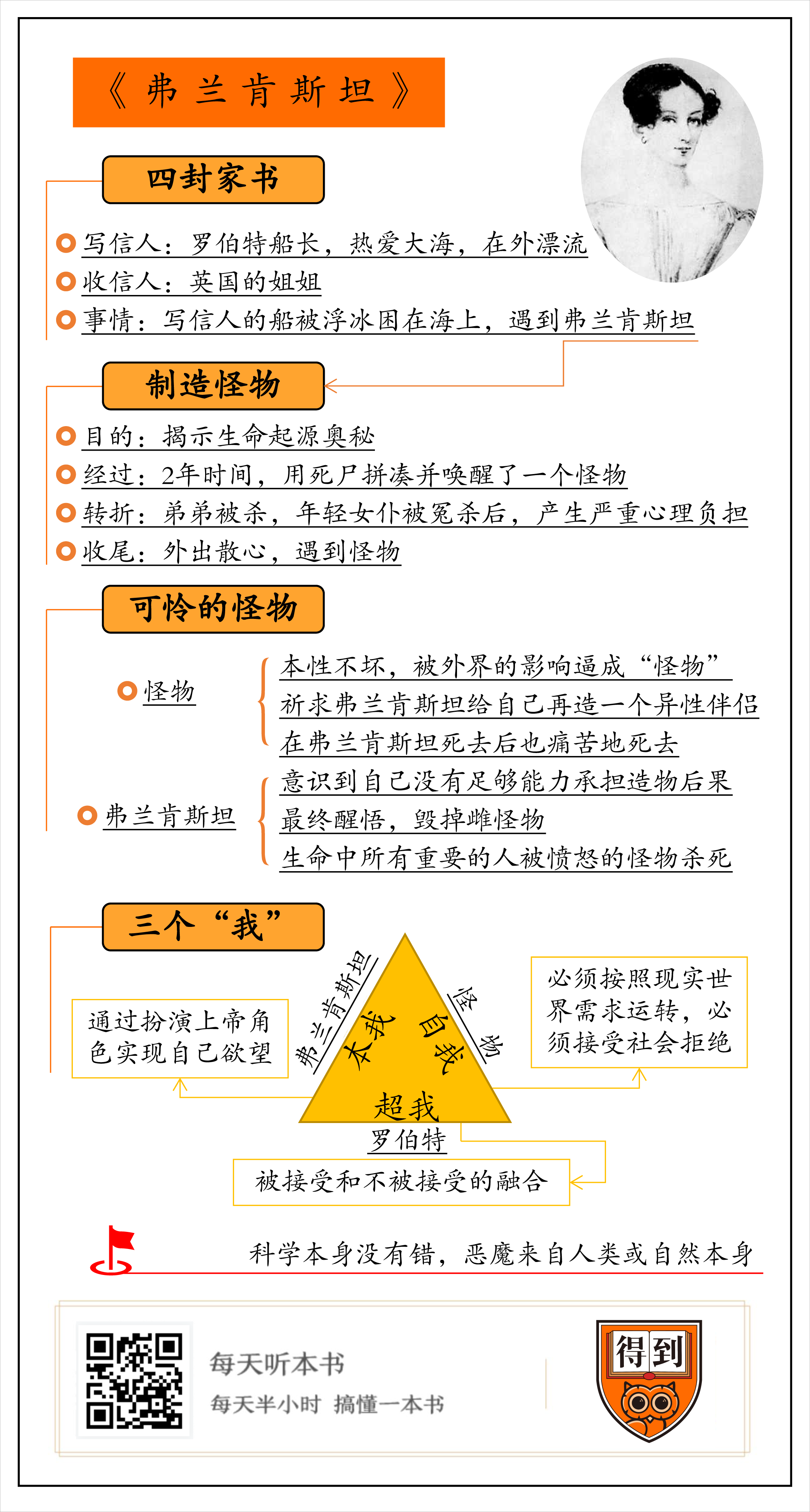

小说的开篇是四封家书,写信的人是一个叫罗伯特·沃尔顿的船长,收信人是他远在英国的姐姐。罗伯特是个出身不错的年轻人,因为热爱大海,已经在外漂流了六年,眼下正打算从俄罗斯出发,去北极探险。在信里,罗伯特告诉了姐姐一件怪事:有一天,他的船被浮冰困在海上,这时他看到一个怪物坐在一架狗拉的雪橇上呼啸而过,消失在冰川之中。过了几个钟头,又来了一架雪橇,这回是个半死不活的欧洲人。这人缓过劲来后,要求跟罗伯特一起去北极,还说自己正在追赶刚才过去的那架雪橇。至于为什么要追雪橇,一开始他不肯多说。随着两人交往的深入,罗伯特告诉陌生人,自己想用知识和科学去征服自然,为了实现这个目标,什么财富啦、生命啦都不值一提。陌生人听了这些,不仅一点儿不激动,还显得十分悲伤。犹豫一阵之后,陌生人说出了自己的身世。

到这里,小说的第一部分就结束了。罗伯特在信里好几次提到了对壮观和神秘领域的探索,以及人类对精神力量与知识的追求。我们前面提过,在玛丽这代人的成长过程中,科技发展成了推动社会变革的主要力量,不过,他们的性格和理念也受到上个时代的影响。从某种程度上说,在19世纪的前十年,解释一切、理解一切的冲动,依然是文艺青年们绕不过的主题。这种近乎盲目的激情与现代科技发展的碰撞,究竟会成为人类的福音还是灾难?答案就在小说的第二部分。在第二部分里,陌生人成为叙述者,开始讲述他过去的经历。而他,正是小说的主角:维克托·弗兰肯斯坦。

弗兰肯斯坦出生在瑞士日内瓦的一个富裕家庭。他是家里的老大,有个亲弟弟,还有个收养来的妹妹。妹妹名叫伊丽莎白,年纪跟弗兰肯斯坦差不多,虽然他们以兄妹相称,却早已暗生情愫。弗兰肯斯坦17岁那年,母亲因病去世,随后,他前往德国大学深造。机缘巧合下,弗兰肯斯坦对古代秘术产生了很大的兴趣,他一心一意要揭示生命起源的奥秘。

弗兰肯斯坦花了整整两年时间,终于实现了自己的目标:他用死尸拼凑出来一个新的生命体,并且唤醒了它。遗憾的是,尽管弗兰肯斯坦用上了最漂亮的五官和躯体,但造出来的却不是他想象中完美的新生命,反而是一个身高两米四、长相可怕的怪物。面对这个怪物,弗兰肯斯坦的第一反应不是赶快收拾自己闯下的烂摊子,而是掉头就跑。他在街上游荡了一晚上,直到遇见一个日内瓦来的好朋友才回过神来。朋友陪他回到家里,发现怪物不见了。弗兰肯斯坦先是松了一口气,紧接着又因为昨晚的强烈刺激一病不起,过了大半年才康复。

病好之后,弗兰肯斯坦收到伊丽莎白催他回家的信,没想到还没动身就又传来了噩耗:他的弟弟威廉被杀死了。弗兰肯斯坦心里清楚,凶手就是自己造出来的那个怪物,但他没有勇气开口承认这件事,况且空口无凭,也没人会相信他的话。结果,在他家帮佣的一个年轻姑娘被误认为凶手,惨遭绞杀。这两件事给弗兰肯斯坦造成了严重的心理负担,为了缓解压力,他一个人去阿尔卑斯山峡谷散心。没想到怪物找上门来,恳求弗兰肯斯坦听听自己离开日内瓦后的遭遇。怪物还说,是让它永远离开人类,还是成为人类的祸害,全凭弗兰肯斯坦来决定。弗兰肯斯坦同意了怪物的请求,把讲故事的权利交到了怪物的手里。

在第二部分里,我们看到以炼金术和长生不老药为代表的古代秘术,和讲究实际的现代科学之间,产生了无法避免的冲突。尽管距离达尔文发表《物种起源》还有40年的时间,但在科学界,人们已经开始从这个角度探索生命起源的奥秘,这种兴趣也蔓延到了思想开明的进步人士圈子里。玛丽小时候,常有科学家来拜访她父亲,玛丽自己也去英国皇家自然科学协会观摩过一些化学实验。本书序言里提到,在日内瓦期间,拜伦和珀西多次讨论过这个问题,也提过用电流创造生命的可能性,而玛丽一直在旁边倾听。当时的人们已经隐约感觉到,科技可能会对传统的上帝创世观念造成冲击,不过,在作家群体中,玛丽或许是第一个预见到科学可能会变成理想主义者破坏世界的手段。因此,她在小说中塑造了弗兰肯斯坦这个被骄傲毁掉的空想家的形象。从这一点看,小说延续了传统哥特小说的观点,那就是科学本身没有错,恶魔来自人类或自然本身。

但是,玛丽也对这个观点提出了挑战:如果我们无法驯服知识,人类是否会因此毁灭?如果我们终将沦为科技的奴隶,它还是清白无辜的吗?玛丽通过小说的副标题“现代普罗米修斯”暗示了她的疑问,也表达了自己试图重塑一个古老希腊神话的野心。传说中的普罗米修斯把火种带到人间,自己却被锁在石头上,忍受着日复一日被猎鹰啄食肝脏的痛苦。玛丽认为,弗兰肯斯坦和普罗米修斯很像。弗兰肯斯坦的所作所为完全由好奇心驱动,没有明确的目标,也不追求实际运用的可行性。他当然可能造福世界、惠及子孙,但一旦失控,也可能导致严重后果。如果完全预见不到这种后果,是有可能付出巨大代价的。

小说进行到第三部分,叙述者又换成了怪物。通过它的讲述我们会看到,作者玛丽没有单纯地认为未知的东西就是邪恶的,事实上,是外界的影响把这个新生命一步步逼成了怪物。

怪物告诉弗兰肯斯坦,离开出生的地方后,它一路遵循着本能往前走,渐渐有了各种感知的能力,能够分辨自然界中物体的形状和不同的声音,并且无意中学会了用火来制作食物。冬天来了,它不得不放弃流浪,打算找一个固定的住处。有好几次它试着接近人类寻求保护,得到的却是惊恐的尖叫、殴打和驱赶。最后,它好不容易在一个农舍旁边的小棚屋里偷偷住了下来,但它再也不敢贸然现身,只通过墙上的一道缝隙观察农舍里的生活。这户人家住着一个眼瞎的老人和一对兄妹。一开始,怪物会偷拿他们的食物充饥,后来怪物意识到这家人十分贫穷,为了不给他们增加负担,就自己去森林里寻找食物,还偷偷帮他们砍柴。通过他们的日常对话,怪物逐渐掌握了人类的语言,甚至学会了欣赏音乐。

过了一阵子,家里来了一个阿拉伯姑娘。从他们的交谈中,怪物得知这个姑娘的父亲是个土耳其商人,本来一直在巴黎生活。大革命过后,这个有钱的外国人引起了新政府的注意,政府用莫须有的罪名把他抓了起来,判处死刑。住在农舍里的这户人家,本来出身法国上流社会,为了救这个商人,全家人都被没收财产、赶出了法国,而商人却翻脸不认人,拒绝按原来说好的让女儿嫁进这家,于是,姑娘只好偷偷跑到这里。这件事让怪物意识到,原来人类社会也有丑恶的一面。

渐渐地,怪物掌握的人类文字越来越多。通过阅读,它学会了更高层次的情感表达,精神境界也得到了升华。与此同时,它开始为自己的遭遇鸣不平。尤其是在读了从弗兰肯斯坦实验室里拿走的日记后,它发现弗兰肯斯坦对自己不仅没有半点怜悯和慈爱,反而满是憎恶,它更是像一个被父亲抛弃的孩子一样,感到无比痛苦。幸好这户人家给它做出了道德方面的良好榜样,让它不至于完全丧失理智。这个时候,它唯一的念想就是能够被这家人接纳,可惜,当怪物终于鼓起勇气现身时,得到的依然是一顿毒打,这家人甚至连夜离开了村子。没有了他们的陪伴,怪物决心去找弗兰肯斯坦,投靠这个给了它生命的人。途中它又因为误会被人用枪打伤,天性中残忍的一面被激发出来,这才杀死了弗兰肯斯坦的弟弟,栽赃给了无辜的女仆。它向弗兰肯斯坦倾诉了这一切,祈求弗兰肯斯坦给自己再造一个异性伴侣,它说只要自己不再孤独,就不会再做任何伤害人类的事。弗兰肯斯坦挣扎了很久,为了保护自己的同类,勉强同意了怪物的要求。

读到这里,我们多少可以从怪物的命运中,看到玛丽自己的人生痕迹:年幼丧母,私奔后被父亲拒之门外,遭到社会舆论的谴责。玛丽开始写这部作品时只有19岁,小说出版时也不过21岁,按照今天的标准,她完全算得上是一个少女作家。虽然当时英国的合法年龄是12岁,玛丽已经被当作成年人来看待,但她还没有完全摆脱青春期的影响,因此,我们也会从怪物的经历中,感受到青少年对身体变化的恐惧,面对性别意识觉醒时的惶恐不安。受父亲和丈夫的影响,玛丽非常关注和同情那些贫穷的、没有受过教育的劳动阶层。她借由农舍里一家人的日常,描绘了她心中理想的、田园牧歌般的生活,而这种日常又恰好对应了她和丈夫在创作这部小说时的生活状态:散步、相互朗读经典作品、欣赏音乐。同时,这家人的经历也影射了当时法国政府对异见者的监禁和放逐。1805年由拿破仑挑起的战争已经证实了,法国也不是理想的新欧洲的缔造者。

在这些表层的、能够找到直接时代因素的情节背后,玛丽还展现了自己身为女性独特的视角。如果创作《弗兰肯斯坦》的是一个男性作家,或许他们会给主角设定不同的结局。比如,同样是普罗米修斯这个人物,在珀西笔下,他就被塑造成了一个勇往直前的创世者形象。而玛丽对人类创造生命的能力是有疑问的:如果人类能够通过非自然的方式创造生命,如果女性能够从生育的束缚中摆脱出来,她们的人生会发生怎样的变化?玛丽也就此提出了一个普世性的道德问题:父母或任何形式的庇护者,是否有责任对被庇护者和后代进行教养?小说至少部分表达了这样一种观点,那就是将生命强加在一个生物身上,而造物者没有足够的能力去承担起后果,这是一种不道德的行为。因此,玛丽的视角并不简单地落在创造者一方,而是赋予了被创造的对象同等重要的位置。弗兰肯斯坦和怪物必须直面彼此的需求,一方想要摆脱科技带来的恐怖后果,一方想要被承认和接纳,如何解决这个两难的局面,成了推动小说往前发展的关键点。

为了制造一个雌性的怪物,弗兰肯斯坦还需要进行新的研究。在得知一位英国科学家的新研究能够帮助他完成这项任务后,他决定去一趟英国,同行的还有他的一个好朋友。动身前,他和伊丽莎白约定了婚期。沿途游玩了一阵后,弗兰肯斯坦和朋友分开,躲到苏格兰的荒郊野外,开始制造第二个怪物。快要成功的时候,他突然醒悟过来,自己并不能掌控这个雌性怪物的秉性,创造新怪物不能一劳永逸地解决问题,怪物们可能会繁衍下去,也可能会反目成仇,引发新的问题,无论结果是哪一种,都会给人类社会带来灾难,于是他毁掉了即将成型的雌怪物。

看到这一幕后,一路跟踪他的怪物暴跳如雷,杀害了他的朋友,悲伤的弗兰肯斯坦独自回到家乡。眼看着和伊丽莎白的婚期将至,弗兰肯斯坦陷入了深深的恐惧,他知道,怪物一定会在新婚之夜来杀害他的妻子。他想阻止惨剧发生,但命运还是给了他沉重的最后一击:弗兰肯斯坦生命中所有重要的人都被怪物杀死了。他变卖了家产,一路追踪着怪物的下落,而怪物则故意把他往环境恶劣的地方引,像是要报复他。最后,他们来到了俄罗斯的大海上,就在弗兰肯斯坦以为自己将要葬身大海时,开头提到的罗伯特船长救下了他。

故事讲到这里,叙述者又换成了罗伯特船长,他接过了最后的收尾工作。在最后的几封信里,他向姐姐讲述了故事的结局。弗兰肯斯坦的生命终于走到了尽头,怪物前来哀悼,在创造者的尸体前表达自己内心的痛苦。它说自己生来渴望向善,却被命运逼迫着成了杀人魔,它想要的不过是被人类社会接纳,却一再因为外表的不同被拒绝,而这正是它无力改变的天生的原罪。怪物说,自己也会像弗兰肯斯坦一样死去,随后翻身跳下船,被海浪卷走,消失在了黑夜中。

从最后的结局里我们不难看出,弗兰肯斯坦和他创造的怪物是一个角色的两面,是哥特小说中经常出现的一体两面的“双生”形象,也就是俗称的“另一个自己”。两者相互博弈,想要成为对方的主宰,这种对抗最终导致他们双双走向毁灭。这种双面形象恐怖的地方在于,它象征着被压抑的焦虑和恐惧,解释了主体不为人知的另一面。这两个形象,完美地阐释了一个世纪后心理学家弗洛伊德提出的人格结构理论:弗兰肯斯坦是本我,通过扮演上帝的角色去实现自己的欲望;怪物是自我,必须按照现实世界的需求去运转,也必须接受社会对它的拒绝;我们甚至可以更进一步,把罗伯特看成超我,通过他的视角,被接受的和不被接受的融合在一起。三个角色象征着人类的内在挣扎,善与恶、后天习得的与天性注定的品质之间的冲突。

这种多方面的对抗也延伸到了小说的体裁上。《弗兰肯斯坦》糅合了现实主义、哥特小说和浪漫主义的元素,开创了科幻小说这个体裁,玛丽也因此被誉为“科幻小说之母”。她使用嵌套的叙事手法,在一个故事中插入了另一个故事,不停变化的叙述者给读者提供了多视角的信息,从而产生了多种阐释的可能。弗兰肯斯坦的家庭生活、教育背景、职业志向、婚姻抉择等等,都与日常生活息息相关,而小说对工业化前景的预设,让他在科技还没有产生异化的年代,预见了科学发展可能背离人类研究的本意,约束和压制人类的天性。

到这里,我们不得不思考一个问题:一旦人类过于依赖科技,是否会成为科技的奴隶?这个问题已经成了艺术领域永恒的悖论,直到今天,人们也没能在科技和自由之间划下准确的分界线,而《弗兰肯斯坦》至少为现代科技的发展提供了一种文化解读的方式。更令人钦佩的是,小说在一个社会道德准则动荡的年代,触及了故事之外的社会核心问题——他者的困境。无论是被殖民统治的外来者,还是随着社会贫富差距加剧产生的边缘人群,都能从怪物的经历中找到自己被主流社会排斥的影子。而随着近年来女性主义的兴起,小说又不断地衍生出与阶级和性别相关的各种问题。这些现象进一步证实了《弗兰肯斯坦》这部作品的丰富性和预见性,其中的角色所承载的寓意早已超越了时代的局限,折射出人类复杂的情感和本性。

最后我们再来回顾一下本期的主要内容:

1.《弗兰肯斯坦》是英国女作家玛丽·葛德文·雪莱出版于1818年的作品。小说不仅反映了作者和同时代人身处的环境,还预见了现代社会将要面临的种种难题,其中的主要形象更是突破了小说角色的限制,成为现代文化中的共有想象,因此具有了恒久的生命力,不断催生出更多的演绎和改编版本。

2.《弗兰肯斯坦》采用了传统的嵌套手法,叙事结构精巧完整,环环相扣,对叙事者心理活动的描写也细致入微,虽然其中出现了三个叙事主体,四次视角的转换,却没有生硬的转场割裂感,反而让读者一步步深入了角色的情感和内心。

-

小说中维克托·弗兰肯斯坦的经历,表现了当时新旧两种科学之间的冲突,塑造了一个被骄傲自大毁掉的空想家形象,预见了工业化前景将对人类社会产生的负面影响。他创造的怪物的遭遇,部分投射了作家本人的生活经历,也展现了她身为具备生育能力的女性的独特视角,认为创造者和被创造的对象同样重要,并提出了“教养的迷思”这一现代难题。

-

弗兰肯斯坦和他创造的怪物构成了同一个角色的一体两面,象征着主体被压抑的焦虑和恐惧,解释了主体不为人知的另一面,完美地阐释了心理学家弗洛伊德提出的人格结构理论。

5.《弗兰肯斯坦》糅合了现实主义、哥特小说和浪漫主义的元素,开创了科幻小说这个体裁。这部作品的丰富性和预见性让它超越了时代的局限,折射出人类复杂的情感和本性。

撰稿:黄昱宁工作室 脑图:刘艳 转述:杰克糖

划重点

1.《弗兰肯斯坦》是英国女作家玛丽·葛德文·雪莱出版于1818年的作品。小说不仅反映了作者和同时代人身处的环境,还预见了现代社会将要面临的种种难题。

2.弗兰肯斯坦和他创造的怪物是一个角色的两面,是哥特小说中经常出现的一体两面的“双生”形象,也就是俗称的“另一个自己”。

3.《弗兰肯斯坦》糅合了现实主义、哥特小说和浪漫主义的元素,开创了科幻小说这个体裁,玛丽也因此被誉为“科幻小说之母”。