《太阳照常升起》 黄昱宁工作室解读

《太阳照常升起》| 黄昱宁工作室解读

关于作者

海明威,美国小说家,代表作有《太阳照常升起》《永别了,武器》《乞力马扎罗的雪》《丧钟为谁而鸣》等。1952年,《老人与海》的发表,让他获得了诺贝尔文学奖。凭借独树一帜的文风和充满传奇色彩的经历,海明威吸引了全世界各地的读者,他的作品至今仍然受到许多人的喜爱。

关于本书

20世纪20年代,从一战战场负伤归来的海明威大部分时间生活在巴黎,当记者也写小说。1926年,海明威用六周的时间写完《太阳照常升起》,随后修改出版。这本书让他在文学界崭露头角。

核心内容

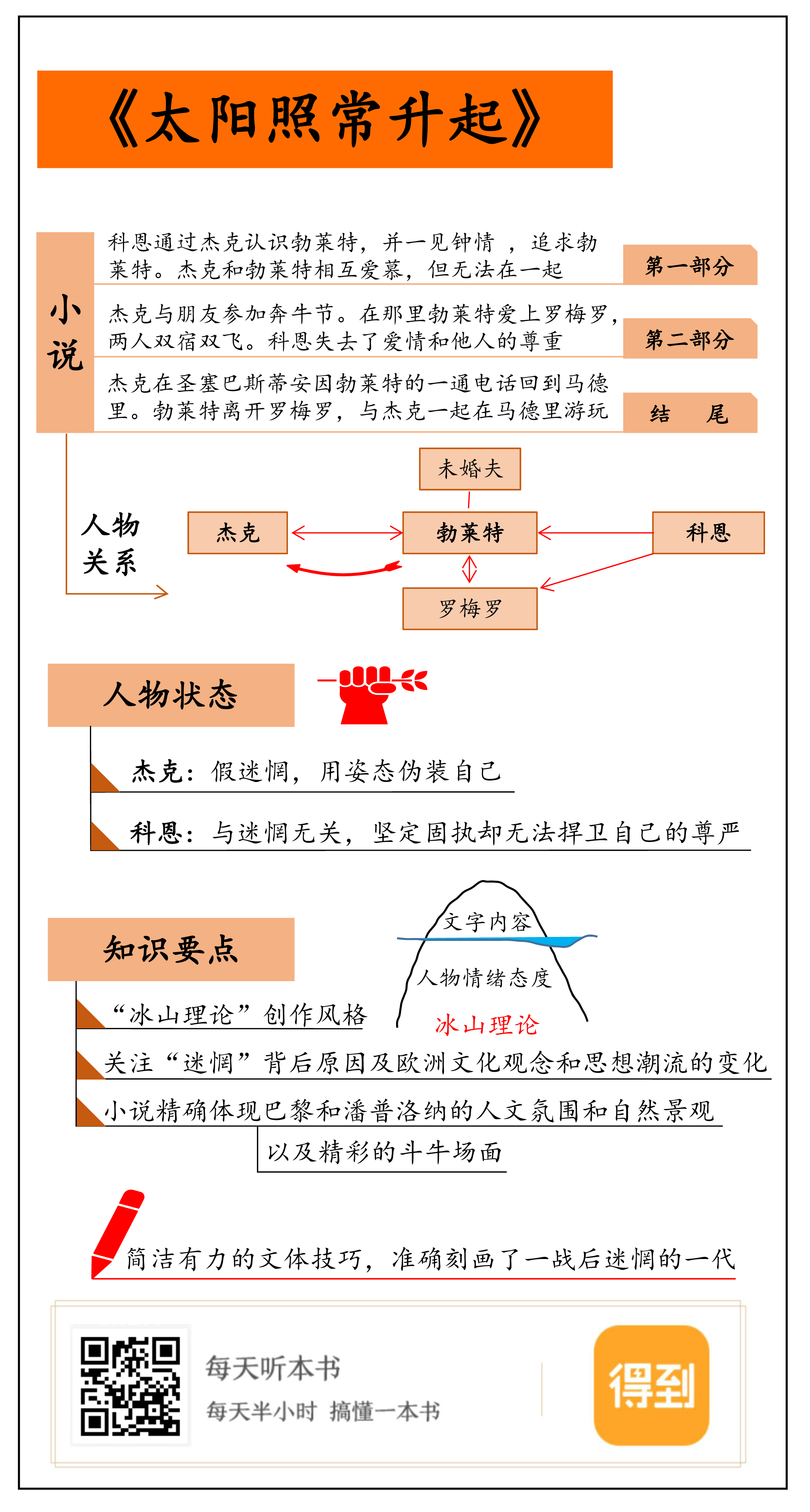

小说主要描写了杰克、科恩和勃莱特三个主人公和朋友们从巴黎到去西班牙参加奔牛节的故事,讲述了这些年轻人的悲伤及喜悦,迷惘与失落,痛苦与挣扎。书中主人公和海明威的经历很像,都是参加过一战的年轻人,战争让这些曾经活泼坚强的年轻人变得颓废而堕落。斯泰因夫人在看完小说之后,说海明威是“迷惘的一代”,海明威顺势就把这句话印在了小说正文之前,这成了参加过一战的年轻一代的代名词。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是诺贝尔文学奖得主海明威的成名作《太阳照常升起》。虽然是成名作,但海明威整个创作生涯中那些最重要、最具辨识度的特质,比如含蓄内敛的叙事风格,都能在这部小说中找到。

《太阳照常升起》的主人公有两男一女,主线剧情是这三个人和一群朋友一起,从巴黎出发,去西班牙参加奔牛节。因为故事主要基于海明威本人1920年代在巴黎生活的经验,所以要想更好地了解这部小说,我们先得从海明威本人,和1920年代的巴黎讲起。

海明威,1899年生于美国伊利诺伊州芝加哥市郊区,是家里六个孩子中的老二。少年时代的海明威无忧无虑,他成绩好,喜欢和父亲一起钓鱼打猎、热爱音乐,写作方面也很有天赋。1918年,19岁的海明威以记者身份奔赴欧洲战场参加一战,却在意大利红十字会当起了司机,在一次救助战友时意外受伤,事后医生从他身上取出了两百多块炸弹碎片。战后,身心受创的海明威经常失眠,睡觉不能关灯。20年代上半叶的大部分时间,海明威生活在巴黎,当记者也写小说。在海明威眼里,这段在巴黎的生活“十分贫穷也十分幸福”。当时战后的巴黎涌入了大量心怀抱负、焦虑不安的作家和艺术家,光是从美国来到这里的,就有四万多人,包括小说家斯泰因夫人、《了不起的盖茨比》的作者菲茨杰拉德、诗人T.S.艾略特等等。他们和达利、毕加索等欧洲名流共同打造了一个优雅、疯狂而且精致的文艺社交圈。海明威晚年所写的《流动的盛宴》,就有不少对这个巴黎文人圈的细致描写。

1926年,海明威用六周的时间写完《太阳照常升起》,随后修改出版,这本书让他在文学界崭露头角。书中主人公和海明威的经历很像,都是参加过一战的年轻人,战争让这些曾经活泼坚强的年轻人变得颓废而堕落。斯泰因夫人在看完小说之后,说海明威是“迷惘的一代”,海明威顺势就把这句话印在了小说正文之前,成了参加过一战的年轻一代的代名词。成名之后的海明威越战越勇,1929年,《永别了,武器》面世,进一步巩固了他的声望。整个三、四十年代,海明威沉迷于冒险和打猎,并多次以各种身份亲赴战场。1932年,海明威写出了自己最好的短篇小说之一《乞力马扎罗的雪》,1940年,以西班牙内战为背景的《丧钟为谁而鸣》出炉。1952年,《老人与海》发表,两年后获得诺贝尔文学奖,但没有亲自到场领奖。1961年,身心饱受伤病折磨的海明威把一根双管猎枪塞进了自己的嘴里,扣下了扳机。

介绍完了作者和创作背景,接下来我们就一起走进《太阳照常升起》。故事是从主人公、记者杰克的回忆开始的。杰克有个美国朋友,叫科恩,他出身于富裕的犹太家庭,曾经是普林斯顿大学中量级拳击冠军。其实科恩并不喜欢拳击,他上大学的时候,普林斯顿反犹氛围浓厚,为了证明自己、捍卫尊严,他开始练习拳击,练着练着,就成了冠军。大学毕业后,科恩迅速结了婚,很快把父亲留给他的五万美元遗产挥霍光了。就在他犹豫要不要抛弃自己妻子的时候,对方先甩了他,这给了他不小的精神冲击,除此之外,这段为期五年的婚姻还给他留下了三个孩子。离婚后的科恩转战美国西海岸文艺界,投资了一个不成功的文学杂志,结果是收获了一个情人。杂志垮台以后,科恩和情人来到巴黎,在那里一待就是三年。依靠母亲的接济,科恩在巴黎过得很舒服,他写小说、打桥牌、练拳击,还结识了一批文艺界的朋友,其中就包括杰克。

故事真正开始的时刻是某一个春天的下午。这天,科恩去杰克的办公室找他,想让他陪自己去南美洲玩,说不定顺带着还能有艳遇。海明威笔下的人物对话非常有特点,都是不加描述与评论的直接引用,这种写法除了简洁,还让读者可以直观地通过人物的语言了解他们的性格,形成自己的判断,不用借助作者的意见。科恩与杰克的对话表明,他们在很多方面的观点是对立的,比如科恩不喜欢巴黎,讨厌学生们聚集的拉丁区,杰克却感觉如鱼得水;杰克喜欢斗牛,想要去非洲打猎,科恩却不感兴趣。不过,两个人最根本的分歧在于,科恩感到生命流逝,想要及时行乐,哪怕是通过享乐主义的方式寻求一点儿人生的意义,而杰克从根本上否认“意义”的存在。

晚上,杰克、科恩和他的情人一起去跳舞俱乐部。在那里,他们遇到了女主人公勃莱特,一个迷人、纵欲又有点小小虚荣的美丽女人。海明威是怎么刻画勃莱特这种性格的呢?他靠的是点到为止的侧面描写。比如,他写勃莱特不在乎传统道德观念、性别意识模糊,就暗示勃莱特跟一群男同性恋厮混。这群同性恋进门的时候,警察看了一眼站在门口的杰克,意味深长地笑了笑。想想看,著名的人工智能之父图灵,在50年代的时候尚且因为同性恋被定罪,最后落得自杀的结局,20年代巴黎街头的警察简直可以称得上仁慈了,他们只是笑了笑而已。这个细节的处理,把海明威的叙事风格体现得淋漓尽致。海明威用“冰山理论”这个词来总结自己的创作经验,说的是叙述时要克制、不明说,露出在海面之上的只占冰山的八分之一,剩下的八分之七都藏在水底下。这和那种华丽的、形容词多得要命的传统小说语言特别不同,就像是“以谁也不曾有过的勇气把英语中附着于文学的乱毛剪了个干净”。

我们回到故事里,勃莱特的出现立刻吸引了科恩的注意,他整晚出神地望着勃莱特。不过杰克和勃莱特先走了,科恩没找到机会上去搭讪。勃莱特和杰克能先走,是因为他们两个人很熟吗?不止如此,他们互相爱着对方,可又不是恋人关系。杰克和勃莱特相识于一战期间,当时杰克因伤住院,勃莱特恰好是志愿救护队的护士。两人的关系从这里开始慢慢升级,却最终没有走到一起,战争还没结束,勃莱特就跟其他人结婚了。不过,妨碍勃莱特和杰克在一起的并不是第三者插足这种烂俗剧情,而是杰克因为战争受伤失去了性能力,所以从战时的意大利到战后的巴黎,杰克和勃莱特一直维持着想爱而不能爱的状态。

相爱却不能相守,对勃莱特是一种折磨,她只能通过纵欲来缓解内心的苦闷。而对杰克来说,情况也差不多,只是他更擅于伪装,表面上看起来无所谓,只有在夜深人静时才会忍不住为自己感到悲哀。欺骗自己是最困难的,所以不管是小说里的杰克还是写小说的海明威,他们的迷惘其实都是一种姿态,是用来逃避现实的幌子。一战摧毁了许多人的信仰,不管是文化的、宗教的还是科学的,看惯了生命像纸一样被烧成灰随风飘散,确实很难再对人生抱有什么希望和信念。而且往往越是原本乐观积极的人,崩溃以后越难恢复,所谓希望越大,失望越大,大概就是这样。

第二天,科恩果然又去了杰克办公室,这回话题变成了勃莱特。杰克告诉科恩,勃莱特不久就要结第三次婚了,和前两次一样,她根本不爱自己的未婚夫,这些话激怒了科恩。科恩的怒火很奇怪,从爱上勃莱特的那一刻起,他眼中的勃莱特似乎就成了毫无道德瑕疵的人,容不得半句批评,其实爱情本来就跟美德没关系。爱上勃莱特的科恩性格发生了很大变化,为了追求勃莱特,他主动跟情人提出分手。要知道,在20年代巴黎文人圈的道德标准中,追求爱情跟保持专一是没有必然联系的,在这一点上科恩显然是一个异类。

当天晚上,杰克刚回到住处不久,勃莱特就来了,长谈之后,勃莱特告诉杰克,他们不能再见面,小说的第一部分到此结束。故事讲到这里,我们不难发现,在两男一女的组合里,科恩和杰克构成性格和价值观上的对立面,勃莱特的形象比较单薄,在小说中更多地充当催化剂的作用,用来突显杰克和科恩的差异,不过,在为数不多的细节描写中,海明威仍然试图让读者了解勃莱特内心的痛苦和矛盾,她想爱又不能爱的纠结。

小说的第二部分从6月开始,杰克和另一个作家计划7月去西班牙潘普洛纳市过奔牛节。这是当地最著名也最疯狂的节日,在7月6号到14号的节日期间,每天都有6头凶悍的公牛追逐着数百名壮汉,沿着“奔牛之路”穿城而过,直奔斗牛场,场面非常惊心动魄。勃莱特知道以后,也想和未婚夫一起加入,别忘了不久前她刚跟杰克说过不能再见面,此时却又要一起旅行,可见内心的纠结与矛盾。那科恩这个时候在干嘛呢?他在法国和西班牙的边境小镇避暑,听说勃莱特要去过奔牛节,立刻宣布自己也要加入旅行计划。

这浩浩荡荡一群人兵分两路,杰克和作家朋友从巴黎出发,在国境线附近和科恩接上头,再一起去潘普洛纳。勃莱特和未婚夫选择先前去西班牙城市圣塞巴斯蒂安,从那里直接去潘普洛纳。杰克一行人在潘普洛纳安顿了下来之后,却没有如期等到勃莱特和迈克,只等来一份电报,说他俩“夜宿圣塞巴斯蒂安”。杰克故意没把电报给科恩看,因为他嫉妒科恩,嫉妒科恩热烈地追求勃莱特,嫉妒科恩浪漫主义的行为和派头,这些都是他想做而做不到的。不过,这只是转瞬即逝的情感,大部分时候杰克仍然可以维持自己满不在乎的迷惘姿态。

距离奔牛节还有一段日子,杰克和作家朋友打算去附近的城市钓鱼,科恩却一心留下来等勃莱特。勃莱特取代了一切,成了科恩生活的唯一重心。科恩的态度让比尔感到厌恶,事实上,整部小说中除了旧情人,就没有一个人喜欢科恩。科恩的固执,他的浪漫主义,他积极奋发的态度,他捍卫尊严的方式,让他和同时代人的价值观格格不入。如果说杰克和其他人是“迷惘的一代”,那么科恩显然是“迷惘一代中的不迷惘个体”。

又过了快一个星期,勃莱特和未婚夫才姗姗来迟,住进了旅店。这个旅店的老板是个斗牛的内行,和很多优秀的斗牛士都有私交,他的店就是斗牛爱好者的聚集地。旅店老板十分照顾杰克,每年都给他预留房间,替他订斗牛的门票,因为他认可杰克是一个真正的、懂行的斗牛爱好者。至于杰克的朋友们,老板一眼就看出他们都是门外汉,来看斗牛大都因为猎奇。一天晚上,老板告诉杰克,晚上人们会把公牛放进牛栏,于是杰克就带着朋友们去围观。公牛刚放到牛栏里的时候,脾气非常暴躁。为了平复公牛的怒气,人们往往会放进两头犍牛,让公牛撒气。这个犍牛就是阉割过的牛,它们脾气温顺,不会反击。公牛出气以后,就会渐渐安静下来。

看完放牛以后,大家来到咖啡馆,刚才的场景给他们留下了深刻的影响。科恩同情犍牛的命运,他觉得“当一头犍牛太没劲了”。勃莱特的未婚夫却讽刺科恩就像一头犍牛,生活悠闲,整天围着人晃悠,言下之意就是嫌他老是缠着勃莱特。可是这话从勃莱特未婚夫的口中说出来却很奇怪,因为他自己也是个游手好闲、纵酒成性、欠了一屁股债的纨绔子弟。科恩和他们的最大的区别就是科恩不迷惘,一旦认定了一个目标就全力奋斗,虽然这种劲头用在恋爱方面不太招人喜欢,但他遭受的侮辱似乎也有点过头了。好在双方冲突没有激化,或者说还没到激化的时候。

接下来的几天大家相安无事。终于到了7月6号,节日的庆祝活动开始了。头两天,杰克他们每天都去看斗牛,在这两天的表演中,一个名叫罗梅罗的斗牛士赢得了所有人的注意。小说里是这样描述罗梅罗与其他斗牛士的区别的:“罗梅罗从不故意扭摆身躯,他的动作总是那么直截了当、干净利落、从容自然。另外两位把身子像螺丝钻那样扭着,抬起胳膊,等牛角擦过去以后才挨着牛的腹部,给人一种虚而不实的惊险印象。”前面我们提到,海明威的小说最大限度地摒弃了形容词,力求做到简洁、直接、有力,这正像极了他对罗梅罗斗牛动作的描述。在海明威眼中,优秀的斗牛士和出色的小说家在技巧方面不乏相通之处,难怪他本人一生都钟爱斗牛。

所有观众都对罗梅罗的表现惊叹不已,勃莱特更是为之倾倒。第三天,在旅馆的餐厅里,杰克遇到了正在那里吃饭的罗梅罗,于是就跟他攀谈起来。没过多久,勃莱特就过来他们搭话,杰克于是邀请罗梅罗跟勃莱特一起坐下喝两杯。勃莱特完全被罗梅罗迷住了,虽然勃莱特说法语,罗梅罗说西班牙语,但两个人依旧热切地聊着天。杰克替勃莱特和罗梅罗牵线搭桥,引起了旅馆老板的不满。对于这个细节,海明威用的也是侧面描写,原文这样写道:“就在这关头,蒙托亚(老板)进屋来了。他正要朝我微笑,但是看见了罗梅罗手里拿着一大杯白兰地,坐在我和一个肩膀袒露的女人之间哈哈大笑,同桌的都是醉汉。他甚至连头都没点一下。”老板不高兴,是因为他觉得杰克是个内行,应该清楚勃莱特对罗梅罗的斗牛生涯是个障碍。

杰克自己当然也知道这么做不好,可是他没法拒绝勃莱特的请求,因为这是他表达自己爱情的最后方式。对于杰克来说,经历了战争洗礼以后,爱情乃至生命的意义都成了可疑的东西,这让他成了无根之萍,只能在现实世界中不断漂流,无法找到一个落脚点让自己安定下来。对勃莱特百依百顺,亲自把她送到另一个男人身边,后来又去把她接走,体现的正是杰克的爱无能。他不知道要怎么面对和处理自己的爱情,只能退而求其次,把所爱之人的要求当作最高准则,尽自己所能满足对方的心愿,其中的悲哀、心痛和无奈,只能留待他在深夜无法入眠时细细品味了。

同样爱着勃莱特的科恩却走向了另一个极端,他失去了理智,想带勃莱特一起走,还向勃莱特求婚,而在勃莱特看来,自己爱的是罗梅罗,和科恩只是逢场作戏。惨遭拒绝的科恩把怒火转移到了罗梅罗身上,凭借大学时代练就的拳击技巧,他把罗梅罗暴打了一顿。可年轻的斗牛士没有被打倒,尽管科恩把他击倒了十几次,可是每次他都站了起来,直到科恩为自己的行为感到羞愧而停止攻击,然后罗梅罗用尽最后的力气给了科恩一拳,这一拳在心理上击溃了科恩,使他彻底垮掉了,这一次他没能通过拳击捍卫自己的尊严,不仅没能赢得爱情,而且失去了对手和其他人对他的尊重,他在精神层面成了一个失败者。被科恩打伤的罗梅罗仍然按原计划参加了当天的斗牛表演,虽然身体有些虚弱,但是他再一次以精彩的表现赢得了人们的喝彩,并把象征荣耀的牛耳朵献给了勃莱特。节日经典结束以后,勃莱特跟着罗梅罗走了,剩下的几个人也要分道扬镳,不过生活还将继续。

小说最后一部分只有短短一章,与大家分开后的杰克来到圣塞巴斯蒂安,准备一个人在那里待上几天。亲手把勃莱特送到其他人身边以后,杰克想必急需时间独处,否则他的自我更将无处安放。然而一封巴黎转来的电报打乱了他的计划,勃莱特告诉杰克,自己在马德里处境不好,请求杰克去接她。收到电报后的杰克坐上当晚开往马德里的列车,第二天早上就在旅馆里找到了勃莱特。勃莱特的钱快花完了,更要紧的是,她意识到罗梅罗的斗牛事业因为她受到了影响。虽然勃莱特在小说中一直是一副游戏人生的态度,但当她意识到,自己和罗梅罗的关系妨碍了罗梅罗的事业时,还是毅然决然地抽身而去。其实,海明威在之前的描述中就已经为这一情节埋下了伏笔,杰克曾经因为勃莱特和罗梅罗的关系受到旅店老板的冷落。虽然只是寥寥数笔,但是从逻辑上来说,这个细节为剧情最后的发展提供了合理性依据,否则勃莱特的行为看上去会显得十分突兀。

小说的结尾,杰克带着勃莱特离开了旅馆,两人坐车在马德里兜风,勃莱特对杰克感慨,要是她跟杰克能在一起该多好,不管之前多么潇洒地游戏人生,此刻的表白才是勃莱特的真情流露,其中包含了多少想得而不可得的无奈,也只有有故事的人才能体会。杰克则回答说,光这么想想也挺好的。相爱相守的想法让杰克获得了短暂的心灵安慰,可是他知道在现实世界里,自己已经失去了爱的能力,爱情、尊严乃至生命都失去了原有的意义,生活只是不断地重复,不断地例行公事,就像太阳照常升起一样。

小说大致的情节讲完了,在复述故事的过程中,我们已经见识了海明威怎么用简洁有力的语言和克制的侧面描写来刻画人物形象,也介绍了小说中对话描写的特点和用意,还提到了海明威预埋伏笔以推进情节的技巧。这些特质共同构成了海明威独特的文体风格和叙事技巧,也就是作者自称的冰山理论。顾名思义,冰山理论就是说海明威的小说好比一座冰山,作者通过文字直接表达的内容就像是冰山露出海面的一小部分,而大部分的信息,包括但不限于人物行为的动机、情绪、作者的态度等都隐藏在文本背后,如同冰山的大部分体积位于海面下方一样,需要读者自行去体会和发现。在之后的创作生涯中,海明威会将这些特点继续发扬光大,进而在50年代写出集大成之作《老人与海》。

至于迷惘的问题,我们不能完全相信斯坦因夫人的说法,小说中的人物有些是真迷惘,像勃莱特的未婚夫,整日饮酒纵乐,勃莱特跟罗梅罗出走也无动于衷;有些是假迷惘,好比杰克,他的爱情受到不可抗的外力的阻挠,他的人生同样如此。杰克所受的创伤不止生理层面,他的价值观和信仰都被战争摧毁了,所以他陷入了一种无意义的生存状态,永远表现出一副无所谓的态度,送自己爱的人跟别人出走又把她接回来,在不在一起没关系,太阳总会照常升起,只有在夜深人静的时候,才会控制不住自己的情感,暴露出真实的自我。他不是真的迷惘,只是用这种姿态伪装自己,因为他已经脆弱得经不起任何失败的打击。至于科恩,则完全跟迷惘无关,他坚定、固执,骑士般地追求自己的爱情,却只是引起了众人的讨厌,最终连自己的尊严都无法捍卫,成了一个失败者。

对小说里的所有人物来说,不管他们是否相信人生的意义,抱着怎样的态度,最终都成了失败者,没有人收获了真正的爱情,也没有人能从历史的阴影里走出来。《太阳照常升起》之所以获得成功,一来得益于海明威的文体技巧,二来也缘于他对一战以后青年一代心态的准确刻画。无数像杰克一样的青年,他们要么逃避现实,要么变得愤世嫉俗,因为害怕失败而选择迷惘,即使个别像科恩一样的异类,仍然坚定地追求着某个目标,最终却难逃失败的命运。在小说之外,我们可以看到一战以后,整个欧洲在价值观和文化层面的重大转型,启蒙时代以来,在科学与理性观念下树立起来的进步观念,以及由此产生的开拓进取的人生姿态遭到了反思,作家和知识分子开始深入到个体内部,重新思考个体与外部世界的关系。而类似的命题在现在仍然保有活力,并且依旧是我们阅读文学作品的重要动力之一。

我们来回顾一下本期内容里的知识要点:

-

海明威所谓冰山理论的创作风格在《太阳照常升起》中开始崭露头角,他向读者展示了简洁的语言所能达到的文体效果,小说的人物塑造和对话描写让人印象深刻。

-

虽然海明威晚年不认同“迷惘的一代”的评价,但是用来概括这部小说总体上仍是恰当的,不过我们应当更加关注迷惘背后的原因,以及整个欧洲文化观念和思想潮流的变化。

-

故事发生的主要场景是巴黎和潘普洛纳,这两个地方的人文氛围和自然景观都在小说中得到了精确地反映,其中对斗牛场面的描写尤其精彩,而这也是海明威文学中最吸引人的主题之一。

撰稿:黄昱宁工作室 脑图:刘艳 转述:徐惟杰

划重点

1.《太阳照常升起》之所以获得成功,一来得益于海明威的文体技巧,二来也缘于他对一战以后青年一代心态的准确刻画。

2.冰山理论就是说海明威的小说好比一座冰山,作者通过文字直接表达的内容就像是冰山露出海面的一小部分,而大部分的信息,包括但不限于人物行为的动机、情绪、作者的态度等都隐藏在文本背后,需要读者自行去体会和发现。