《太古和其他的时间》 黄昱宁工作室解读

《太古和其他的时间》|黄昱宁工作室解读

关于作者

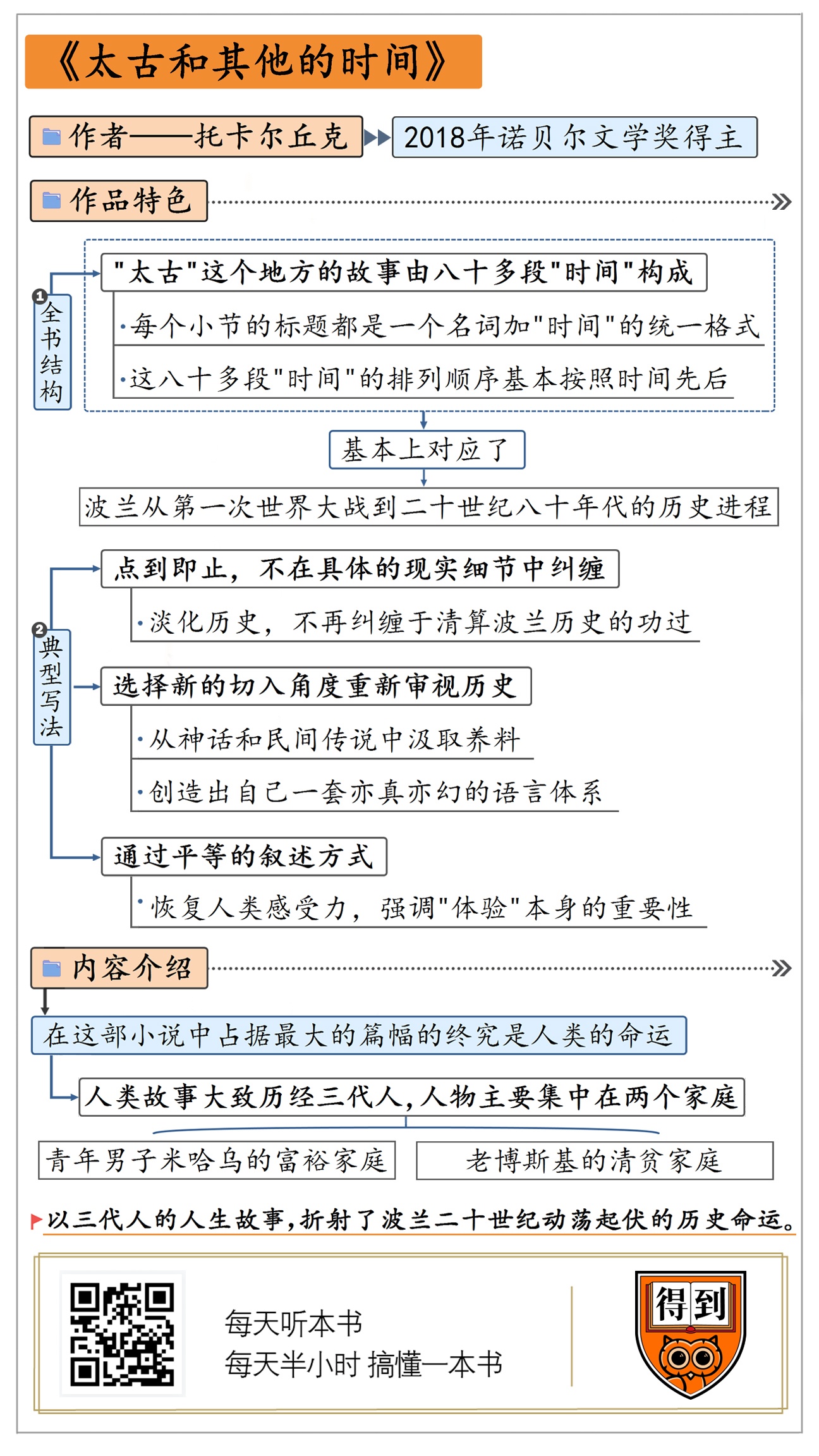

波兰当代小说家奥尔加·托卡尔丘克是2018年诺贝尔文学奖得主。托卡尔丘克生于1962年,最初以诗人的身份出道,直到1993年才出版第一部小说《书中人物旅行记》,不过,她一出手就赢得了波兰国内的重要文学奖。1996年,《太古和其他的时间》一问世就受到波兰评论界的普遍赞扬,第二年还获得了波兰最权威的文学大奖“尼刻奖”。

关于本书

托卡尔丘克在这本书里虚构了一个名叫“太古”的村子,这个地方的故事由八十多段“时间”构成。小说里的故事基本上对应了波兰从第一次世界大战到二十世纪八十年代的历史进程。

核心内容

波兰的现实主义文学曾具有强烈的政治意味,以托卡尔丘克为代表的年轻一代,希望淡化刻板的、符号化的历史,不再纠缠于清算波兰历史的功过,转而从神话和民间传说中汲取养料。

这部小说的典型写法是,在别人可能会反复渲染的地方点到即止,不纠缠在具体的现实细节中,以简洁漂亮、带有强烈的反讽意味的笔触转过历史的漩涡,跳出平常的视角,选择新的切入角度重新审视历史。

你好,欢迎每天听本书。本期音频为你解读的是长篇小说《太古和其他的时间》。这本书的作者是2018年诺贝尔文学奖得主,波兰当代小说家奥尔加·托卡尔丘克。

虽然托卡尔丘克得的是2018年诺贝尔文学奖,但直到2019年才公布和补发。这是因为诺贝尔文学奖出现了丑闻事件,不得不停发一年。关于这个话题,我们后面会为你仔细解释。

我们先来了解下托卡尔丘克的生平以及今天为你解读的《太古和其他的时间》。托卡尔丘克生于1962年,她毕业于华沙大学心理学系,最初以诗人的身份出道,直到1993年才出版第一部小说《书中人物旅行记》,不过,她一出手就赢得了波兰国内的重要文学奖。1996年,《太古和其他的时间》一问世就受到波兰评论界的普遍赞扬,第二年还获得了波兰最权威的文学大奖“尼刻奖”,这部作品奠定了托卡尔丘克在波兰文坛的地位。

托卡尔丘克的小说创作之路很稳定。数量上,她二十多年写了十几本小说,算得上高产;质量上,她在国内外都有非常能拿得出手的得奖记录,也逐渐确立了稳固的市场地位,她可不是那种彻底走曲高和寡路线的作家。

不过,最重要的是,她是一个很确定地知道自己要什么的作家。从第一部作品开始,她的个人风格就异常鲜明。诺奖的授奖词里特别提到了她在叙事上的想象力,这种想象力的表现是“怀着百科全书般的激情,穿越种种边界”,甚至说,她把“穿越边界”变成了一种生命的形式。

怎么理解这句话?我们只要稍稍翻翻托卡尔丘克的作品,就能发现她的小说里充满了各种各样的奇思妙想,各种神秘主义元素。她在现代心理分析与古老的神话之间,在科学与宗教之间,在碎片化叙事与理智的思辨之间,在现实与梦境之间,总是能做到穿梭自如。

接下来,我们将跟随托卡尔丘克充满灵性的笔调,在梦境与现实中自如穿越。更重要的是,这样的自如穿越让我们获得神奇的视角,重新审视处在复杂背景中的个体命运。

我们先来简单了解下《太古和其他的时间》的全书结构。托卡尔丘克在书里虚构了一个名叫“太古”的村子。太古位于宇宙中心,四面都有守护天使庇佑,远离城市,边缘有森林,这个地方是典型的波兰村庄风貌。太古的规模不大,按照小说的说法,“倘若步子迈得快,从北至南走过太古,大概需要一个钟头的时间,从东至西也一样。”

整部小说分成八十多个小节,每个小节的标题都是统一格式,就是由一个名词加上“时间”。比如,“太古的时间”和“恶人的时间”。也就是说,“太古”这个地方的故事由八十多段“时间”构成,每段“时间”的主人都不一样,大部分都是生活在太古村的人物;其他有的是超现实的存在,比如人们想象中的鬼魂、神灵、天使;还有的是非常抽象的概念,比如,“游戏的时间”这个小节的主人,是一套虚构出来的支配天地万物的游戏规则。

这八十多段“时间”的排列顺序基本按照时间先后。不过,托卡尔丘克却常常小说文字里故意模糊时间,很少出现清晰的时间标志,比如在全书进行到大约四分之三的位置,一位主角听人说“斯大林死了”。我们可以根据这个标志推断,当时是1953年,书里描述的这段时间,正是苏联主导的波兰人民共和国时期。

把书里所有时间标志连起来,我们能大概理出一条时间线,可以看到小说里的故事,基本上对应了波兰从第一次世界大战到二十世纪八十年代的历史进程。但是,在小说的大部分篇幅里,历史的风云变幻只是作为一个遥远的背景,通过托卡尔丘克含蓄的描述,我们可以看出第一次世界大战,大萧条,第二次世界大战,纳粹占领波兰,以及二战之后苏联统治波兰的影子。这些事件是历史书上浓墨重彩的重大事件,是烙在波兰人记忆里的深深伤痛,但是,作者在这部小说里提起它们时,总是用一种异常简洁又恬淡的口吻娓娓道来,就像是不经意间说到的。

比如,小说里讲到有一个名叫库尔特的纳粹军官来到太古村,他逐渐习惯了这里,附近的孩子会找他玩,住在隔壁养了十几条狗的老太婆见到他会默默微笑。后来,他听到上级说,应该把这里夷为平地,建立新秩序。他有时觉得这个说法有道理,有时又会产生一种“难堪的想法”,觉得自己应该回家,不要去打扰这片宁静的土地。

突然有一天,布尔什维克的炮弹落了下来,隔壁的狗受惊吓后发疯,扑向库尔特部队的汽车。士兵开始向狗射击,老太婆冲上去救狗。库尔特觉得自己应该结束这种愚蠢的射击,但他突然想到“已经没有退路了,这个世界注定要灭亡。”接下来,他枪杀了相识的老太婆。

寥寥数笔,一个有血有肉的正常人如何被搅进战争机器,然后瞬间变成魔鬼,整个过程跃然纸上。紧接着,小说里出现了上帝的视角,上帝见证了库尔特的突然死亡。我们知道,“上帝视角”在小说叙事中很常见,指的是全知全能的第三人称视角,在一般的小说中,上帝本人不会出场。但是在这本书里,上帝经常会在小说人物行动或思考的时候跳出来评点一番。

说回到库尔特。库尔特负责监视太古,每天都要观察这里的一草一木,他做这件事的时候挺愉快的,甚至还憧憬有朝一日能带家人来定居。“上帝像看地图一样看到了库尔特的思想,而且也允许他永远留在太古。上帝从那些一颗又一颗的偶然巧合的子弹中给他选定了一颗。人们常说,这种子弹是上帝送来的。”

这就是这部小说的典型写法:在别人可能会反复渲染的地方点到即止,不在具体的现实细节中纠缠,用简洁漂亮、带有强烈反讽意味的笔触转过历史的漩涡,跳出平常的视角,选择新的切入角度重新审视历史。

我们刚才说到,小说里的故事,基本对应了波兰从第一次世界大战到二十世纪八十年代的历史进程。

在整个二十世纪,波兰这个国家经历的跌宕起伏,人民背负的深重苦难和复杂的历史原因,这些一向都是作家笔下经久不息的话题。我们稍微翻一翻波兰的历史,就能得到一些大概印象,看到各种尖锐的矛盾。比如,很多斯拉夫人都生活在波兰境内,世界上大部分斯拉夫人都信仰东正教,但波兰有90%左右的人都信仰天主教。我们知道,东正教和天主教都是基督教的分支,它们都信仰上帝,但长期以来一直有矛盾。“上帝”这个角色在《太古和其他的时间》出现,就显得十分特殊微妙。

再比如,“贵族民主制”曾经在波兰的历史上影响深远,国王的权力有限,贵族掌控强大的权利和特权,这就导致国王与贵族之间的关系非常纠结,长期处在谁也不服谁的矛盾中,国家的重大议题决定不下来,就错过了不少发展的机遇。

更直观的矛盾是波兰的地理位置。波兰正好夹在德国和俄罗斯这两大强国之间,虽然波兰一度也曾称霸一方,后来逐渐沦为兵家屡次相争的地方。近代,波兰一直在悲剧性地重复从被占领到独立到再度被占领的命运。

民族之间的矛盾冲突,战火蔓延带来的生灵涂炭,意识形态的长期混乱和割裂,都成为波兰人苦难的源泉。在20世纪90年代之前,波兰的现实主义文学往往带有强烈的政治意味,它们受冷战时期意识形态斗争的影响很深。不管是代表官方意志的作品,还是反对派的文学,文学作者所持的政治立场,常常会过分鲜明地体现在文字中,非黑即白,这难免会削弱作品的文学性。

但是,以托卡尔丘克为代表的波兰年轻一代,都希望能另辟蹊径,淡化刻板的、符号化的历史,不再纠缠于清算波兰历史的功过。他们从神话和民间传说中汲取养料,创造出自己一套亦真亦幻的语言体系,并通过这种新的方式来书写波兰人历史。

在这样的意图下,《太古和其他的时间》这部小说就像被笼罩在一层神秘而暧昧的薄雾中。人们原本熟悉的凡俗事物,都被优美地陌生化。在这部小说里,一栋房子有自己的灵魂,衣服有自己的记忆,动物有自己的梦境,蘑菇在地下有一个壁垒森严的王国。这不仅仅是把生物或者非生物拟人化的手法,也不是在纯粹模仿拉美的魔幻现实主义。我们知道,以作家马尔克斯为代表的魔幻现实主义,经常会用魔幻的方式,对现实生活中的某一点进行极度的夸张。

某种程度上,托卡尔丘克之所以努力打通几乎所有事物的界限,是要在她的文本中营造出一个“众生平等”的幻象。在这样的世界里,上帝也会有烦恼,凡夫俗子倒不时地会焕发出某种神性,人类和动物植物甚至很多没有生命的物体,共同分享着太古的空间和时间。作者试图通过这样平等的叙述方式,恢复人类对这些司空见惯的事物的感受力,强调“体验”本身的重要性,无论是对物质的体验,还是对精神的体验。

怀着这样的态度,这部小说对于历史的叙述就获得了某种格外平静而超然的口吻,那些在战场上、官场上轰轰烈烈展开的历史,似乎既残酷地控制着太古众生的命运,又始终被隔离在太古之外。历史成了倒影,成了梦境,成了虽然强大、却始终发生在别处的背景音乐。

当然,即便跟其他生物、非生物交织在同一个层面上,人类的命运终究还是在这部小说中占据最大的篇幅。发生在太古中的人类故事,大致历经了三代人,这些人物主要集中在两个家庭。作者对每个人物出现时的身份和前情往事并没有太多的交代,我们往往需要根据人物的某些细微的行为和心理活动推测各种相关信息。

小说一开始,出场的第一个人物是青年男子米哈乌,家庭富裕,他在1914年被沙俄士兵抓去参加第一次世界大战,留下正在怀孕的妻子格诺韦法。不久,妻子生下女儿米霞。在暗无天日的战争年代,格诺韦法一度与丈夫米哈乌失去联络,并与一个叫埃利的犹太小伙子互生情愫。米哈乌最终在战争结束后奇迹般地回来了,但格诺韦法此时已经怀上了埃利的孩子,两个人只能在心照不宣中继续把原本的家庭模式延续下去。儿子伊齐多尔很快在这种暧昧的局面中降生。

另一个家庭的状况要清贫得多。老博斯基一生都在别人的屋顶上安装木瓦,他的儿子帕韦乌却不甘心子承父业,从小想当个“有地位”的人物。他努力上进,想用知识改变命运,也想通过追求富裕的米哈乌家的长女米霞走上捷径。米哈乌眼看着女儿逐渐成为“帕韦乌雄心勃勃的生活计划的一小部分”,也只能接受他成为自己的女婿。两个家庭因此联系在一起。

时光流逝,先是德国军队来了,接着俄国军队也来了。二战带来的一系列灾难席卷波兰,也裹挟着小小的太古村。战争中的米哈乌收留过被德军追杀的犹太人。而战后的帕韦乌努力在人民共和国的机关里谋生,他昔日的雄心勃勃变成实用主义和浑浑噩噩的寻欢作乐,在外面跟各种各样的女人混在一起,与给他生了好几个孩子的米霞渐行渐远。这些人物一个接一个衰老,死去。小说的最后一幕,是帕韦乌的女儿阿德尔卡从远方回到家乡太古村,看望垂垂老矣、行将就木的父亲。阿德尔卡喃喃地说,“若是需要我留下……”但帕韦乌把脸转向窗口,透过肮脏的窗玻璃望着果园,说,“我已经什么也不需要啦。我已是什么也不害怕了。”

除了这两个被卷入历史漩涡的家庭之外,太古村里还有很多让人过目难忘的人物,其中“戏份”最多的人物有两个。一个叫麦穗儿,在某个夏天从远方流浪到太古。她漂亮性感、桀骜不驯,性格里有对平等自由和独立思考的追求。她与太古的男人谈情说爱,却又不愿意受到任何束缚。她从来不肯按一般方式躺倒在地上,她会质问他们:“干吗我得躺在你的下面?我跟你是平等的。”她几乎成了太古所有妻子的敌人,她们发现她怀上了不知哪个男人的孩子,就劝说她生下孩子之后送到“收养院”,却被她断然拒绝。麦穗儿宁愿永远背负着伤风败俗的骂名,带着孩子终日游荡在森林和田野。在整部小说中,麦穗儿的反叛性格,她那仿佛与天地共生、傲视世俗观念的形象,具有特殊的魅力。

另一个有趣的人物是地主波皮耶尔斯基。20世纪10年代,他的宅院横遭到洗劫,他在悲伤中患上了忧郁症。小说中写“1918年,百废待兴”,实际上指的是一战以后的波兰社会民主党人建立的波兰共和国。波皮耶尔斯基一度热情地投身于社会变革,希望通过工作和行动,“有效地治疗忧伤”。然而,在他生了一场肺炎之后,第一次走出家门,重新看到了“丑陋的灰色世界”。他发现,“去年重新建设一切的努力付诸东流。”这部小说里充满了这样语焉不详的陡然转折,不铺陈事实,而是着力调动隐喻、捕捉情绪。不过,如果我们查一下史料,就能发现,1919年波兰又被推入了苏波战争。总而言之,波皮耶尔斯基的梦想再度破灭,他顿悟“青春时代最大的骗局是乐观主义”。此后,我们再见到这个人物时,他就成了一个巨大的矛盾体,时而在疯狂的性中寻求寄托,时而又一头扎进书房,在浩瀚的知识海洋中麻醉自己,在永远没有答案的哲学思考中打发漫漫人生。

诸如此类的一段段被分割开的时间,各种排列得错落有致的人和物,风格化的史诗和寓言,以及将它们包裹在一起的那团迷雾,便构成了《太古和其他的时间》。作者搭建结构和拿捏文字的能力是那么突出,使得阅读这部小说的感受相当奇妙,画面和音乐总是会恰到好处地在脑海中自动呈现。也许描述这部小说,引用托卡尔丘克本人的说法是最为准确的:“我总是想写一本这样的书。一本能创造和描述一个世界的书。这个故事关乎这个世界的出生、成长和死亡——一如所有生命体。”

最后,我们从托卡尔丘克得到的这尊诺贝尔文学奖,来聊聊这个奖这两年碰到的现实问题。我们知道,诺奖的范围理论上覆盖全世界所有文学,这就意味着每年的评选,评委都要面对门类繁杂、语种多样的局面。纵观一百多年以来的诺贝尔文学奖名单,要说这只是一场基于政治正确的排列组合游戏,当然言过其实,但评委会面对各种需要平衡的因素,他们的任务越来越艰巨,他们受到的质疑越来越多,这也是事实。

2018年,诺贝尔文学奖遭遇丑闻,迎来了重大的信任危机。评委之一的女诗人佛洛斯登松的丈夫爆出性丑闻,事情逐渐发酵,指控甚至涉及她的丈夫提前泄露得奖名单给博彩公司,引发诺贝尔文学奖评委会成员辞职,以至于只能停发一年。托卡尔丘克获得的是2018年的诺贝尔文学奖,直到2019年才公布和补发。需要补上的,恐怕不仅仅是一年的奖,更重要的是公众对于诺奖公正性的信任。

话说回来,即便有种种槽点,迄今为止,诺贝尔文学奖仍然在文学世界里具有最大的影响力,仍然被认为是严肃文学界里最重要的旗帜,主要有三个原因:第一个,当然是因为诺贝尔奖这个金字招牌,它在自然科学、政界等领域的影响力巨大,文学奖也能与之比肩。第二,诺奖的“大而全”,虽然会引发种种操作上的问题,却很符合传播心理。文学奖历来没有双黄蛋,各个国家、各个门类的比拼每年只能有一个胜利者,最终花落谁家每年都会成为传播焦点。某种程度上,诺奖不够清晰的标准、不够透明的规则,反过来进一步刺激了受众的好奇心,也进一步扩大了悬念。第三,比起科学奖来,文学作品离普罗大众的距离似乎更近一点。诺奖始终坚持突破国家、种族和文学领域的局限,近年来更是针对批评,努力扩大视野,营造文学共同体的壮丽景象。像这样的传播策略和传播力度,是其他更强调专业性的文学奖难以企及的。可以说,在将严肃文学经典化的道路上,目前世界上还没有什么能比诺贝尔文学奖更有力,更有效。

当我们对诺奖的背景有了一个大体的了解之后,再回看托卡尔丘克,就能更加懂得她得奖对当下文学界的意义。诺奖颁布之前,很多预测者都认为,根据前面的种种记录,这一回轮到非英语女作家的机会比较大。结果揭晓之后,我们发现这“非英语”“女作家”两个关键词果然都没有落空。尽管托卡尔丘克击败诺奖大热门、加拿大小说家玛格丽特·阿特伍德让许多读者失望,但是在圈内人看来,托卡尔丘克绝不是一个冷门的作家。2018年她获得国际布克奖,就显露出了强大的竞争力。同样是女作家,从评委会的角度审视,来自多年被忽视的东欧国家的托卡尔丘克,要比早已确定了经典地位的阿特伍德,更需要获得一尊诺贝尔奖。这样做,既符合诺奖的一贯思路,也适合这一届在危机之后亟需重建声誉的诺奖评委会。

好,最后我们再来回顾一下今天内容里的知识要点:

第一,波兰作家奥尔加·托卡尔丘克获得2018年诺贝尔文学奖,她在这本书里虚构了一个名叫“太古”的村子,这个地方的故事由八十多段“时间”构成。小说里的故事基本上对应了波兰从第一次世界大战到二十世纪八十年代的历史进程。

第二,这部小说的典型写法是,在别人可能会反复渲染的地方点到即止,不纠缠在具体的现实细节中,以简洁漂亮、带有强烈的反讽意味的笔触转过历史的漩涡,跳出平常的视角,选择新的切入角度重新审视历史。

第三,波兰的现实主义文学曾具有强烈的政治意味,以托卡尔丘克为代表的年轻一代,希望淡化刻板的、符号化的历史,不再纠缠于清算波兰历史的功过,转而从神话和民间传说中汲取养料。

第四,托卡尔丘克要在她的文本中营造出一个仿佛“众生平等”的幻象。作者试图通过这样的平等的叙述方式,恢复人类对这些司空见惯的事物的感受力,强调“体验”本身的重要性。

撰稿:黄昱宁工作室 讲述:杰克糖 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.波兰作家奥尔加·托卡尔丘克获得2018年诺贝尔文学奖,她在《太古和其他的时间》里虚构了一个名叫“太古”的村子。小说里的故事基本上对应了波兰从第一次世界大战到二十世纪八十年代的历史进程。

2.波兰的现实主义文学曾具有强烈的政治意味,以托卡尔丘克为代表的年轻一代,希望淡化刻板的、符号化的历史,不再纠缠于清算波兰历史的功过,转而从神话和民间传说中汲取养料。