《大卫·考坡菲》 黄昱宁工作室解读

《大卫·考坡菲》| 黄昱宁工作室解读

关于作者

查尔斯·狄更斯,19世纪英国最具影响力的作家之一。自1836年凭借《匹克威克外传》一举成名以后,狄更斯开始专职写作,他写作的领域涉及小说、戏剧、散文、随笔、游记等各种体裁,不过其中最为人称道的仍是他的小说。除了《大卫·考坡菲》以外,他还写下了《雾都孤儿》《双城记》《远大前程》等一系列经典之作。时至今日,尽管对狄更斯的评价不乏有争议的地方,但是英语世界第一流的评论家与研究者都不会轻视狄更斯在文学史上的地位,也没有哪个英语作家敢于承认自己从来没有受过狄更斯的影响。

关于本书

《大卫·考坡菲》的创作始于1849年,此前一年狄更斯的姐姐去世,使他觉得自己与儿时生活的联系被剪除殆尽,因而萌发了写作自传的念头。后来由于顾及家人的感受,只写了一章便告放弃,于是狄更斯创作了《大卫·考坡菲》,以小说的形式“满足”了自传写作的冲动。小说自1849年3月开始以连载的形式按月发表,一直持续到次年11月。在狄更斯的创作生涯中,《大卫·考坡菲》属于转型时期的作品,自此以后他更用心营造小说的结构,并且对个人成长的话题以及人与社会的关系给予了更多地关注。虽然这不是狄更斯销量最好,最受欢迎的作品,但却是作家本人的“心头好”。

从文学史的角度看,《大卫·考坡菲》是对欧洲小说传统中“成长小说”这一类型的延续与继承,俄国著名作家托尔斯泰对此评价甚高,他称狄更斯与《大卫·考坡菲》为最好的小说家写的最好的小说。小说主人公大卫与狄更斯本人经历间的相似点历来是研究者考据的重点,作者所流露出的道德观念与阶级意识也是引起评论家争论的重要话题。总而言之,《大卫·考坡菲》是19世纪英国文学史上的经典之作,自诞生之日起便受到众多读者、评论者以及作家同行的关注,影响力至今不衰。

核心内容

小说故事的核心是大卫的成长史,因而读者读到小说以后的第一反应很可能就是:大卫身上有什么特质,能让他走出逆境,最终成为一个著名的作家?我们的第一反应恐怕是他的性格。大卫的性格单纯、心地善良、为人真诚,对于出生不如自己的女仆和其他人也不抱着居高临下的态度。这些能让大卫成为一个高贵的人,却不足以让他摆脱现实的困境,只有配合上坚韧的意志、不屈的精神和积极上进的态度,再加上勇于承担的品格,这些因素综合在一起才使得大卫能赢得命运的垂青,把握住机会,从一个前途黯淡的童工慢慢成长为受人尊敬的作家。

你好,欢迎每天听本书。本期解读的作品是19世纪英国著名作家查尔斯·狄更斯的自传体小说《大卫·考坡菲》。你可能听过这本书的另一个译名《大卫·科波菲尔》,但这次解读我选用的是上海译文出版社的权威译本,由张谷若先生翻译。

之前我们已经解读过狄更斯的两本书,《双城记》和《圣诞颂歌》。外国名著那么多,为什么要盯着一个作家连讲三本?为什么要选这部足足80多万字的超级长篇?我想,原因有两个。

首先,在英语世界里,狄更斯的地位实在是太重要了,没有哪个评论家和研究者能忽略他的作品,也没有哪个英语作家敢说自己没受过狄更斯的影响。这样伟大的作家,值得我们多去了解。而《大卫·考坡菲》是一部自传体小说,主人公大卫的很多经历都来自狄更斯本人的生活,给我们了解狄更斯提供了一个特别好的途径。其次,狄更斯号称“了不起的伦敦佬”,在这本书里,你不仅能看到维多利亚时代商铺林立的伦敦街道、面貌各异的人群,还可以听到各色小贩的叫卖和马车驶过街道的声音,甚至能“闻到”下水道散发的臭气和面包房新鲜出炉的面包香味。更重要的是,你能借助狄更斯的小说知道当时人们的生活习惯、社交方式和道德观念。

所以我们不妨直接进入小说,一边讲主人公大卫的人生故事,一边讲作者狄更斯的人生故事。需要提醒你注意的是,这本书里的人物非常多,我选用的又是早期的经典译本,人名的译法比较传统。虽然我尽可能做了精简,但对注意力的要求比较高,希望你能认真听。

大卫的父母是典型的老夫少妻,在伦敦附近有栋宅子,还有些其他产业,属于英国的乡绅家庭,也是英国中产阶级重要的组成部分。不幸的是,大卫还没出生,父亲就去世了。父亲的姨妈赶来探望,满心期待遗腹子是个女孩。当发现生下的是大卫这个男孩时,这位性情古怪的姨妈立马头也不回地走了。好在有经验丰富、忠心耿耿的胖女仆坡勾提精心照顾,孤儿寡母的生活总算安定了下来。

主仆三人其乐融融的局面只维持了几年,大卫的母亲改嫁之后,一家人平静的生活被打破了。大卫的继父本来是他们的邻居,性格严厉、自大,控制欲超强。结婚之后,继父找来了自己的姐姐,以帮忙处理家务的名义从大卫母亲手里夺走了财政大权。大卫的母亲没什么生活经验,意志又很薄弱,加上经济大权旁落,实际上已经完全被继父姐弟控制,所以即使她再于心不忍,也只好让姐弟俩随意处置大卫。于是,大卫在自己家里动不动就被虐待。有一次,大卫背书背不出来,眼看就要被体罚,大卫情急之下咬了继父一口。继父非常生气,先是用鞭子把大卫打了一顿,后来又关他的禁闭,最后决定把大卫送去寄宿学校。

狄更斯的童年就没有这么戏剧化了。 1812年2月7日,狄更斯出生在英格兰东南部的港口城市朴茨茅斯。从维多利亚时代以来,这里一直是英国海军的重要基地,狄更斯的父亲是海军军需处的官员,无论是收入还是社会地位,狄更斯家都算得上是典型的中产阶级。之所以特别提到家庭出身,是因为阶级绝对是英国社会生活中头等重要的大事,它不仅意味着社会地位的分别,更影响了英国人的思维方式与道德观念。即便在当今的英国,人们依然对阶级十分敏感,而在狄更斯生活的时代,不同阶级间的分别简直是难以跨越的鸿沟。随着小说故事的进行,我们会发现,这既是狄更斯要批评的对象,也是他要守护的价值观,所以我们不妨把阶级观念当作理解狄更斯的一把钥匙,用它来打开狄更斯的文学世界。

回到故事本身,寄宿学校在伦敦近郊,年幼的大卫一个人坐驿站的马车上路,心里的孤苦和恐惧不用多说。到了学校以后,大卫才发现现在是假期,学校里根本没人。这个时候就把他送来,是继父姐弟对他的惩罚,而且他还被要求在背上挂一块“留神,他咬人”的牌子,这又对大卫的幼小心灵造成了巨大的伤害。学校的校长是个虐待狂,几乎每个学生都受过他的体罚,除此以外,学生之间的校园霸凌也常有发生。

英国寄宿学校里的霸凌、体罚与虐待,无处不在的等级制度和弥漫的势利氛围,我们不是第一次见了。之前解读的《简·爱》里,主人公就在这样的寄宿学校里长大。看起来,大卫的校园生活也将充满痛苦与不幸,幸好在学生中享有很高声望、风度翩翩的高年级学长史多夫出面,充当了大卫的保护人,作为回报,大卫主动把零花钱交给史多夫,还每天给史多夫讲他从书里看到的各种故事。这里作者似乎是在提示我们,大卫从小就具备讲故事的天赋,这也是在为他后来成为作家做铺垫。

有了史多夫的保护,大卫的校园生活过得风平浪静,霸凌与体罚从来也不是大卫校园生活最重要的主题。一来这跟作家本人的经历有关,狄更斯对学校生活有着美好的回忆,二来,大卫的校园生活就算再艰辛,跟家庭生活比起来,也算是轻松愉快了。所以,我们发现狄更斯笔下寄宿学校的生活,跟其他英国作家比起来,要和风细雨得多。

在学校里,大卫事事跟在史多夫后面,为此不惜违背了自己的良知与正义感。史多夫嘲笑出身贫寒的老师,把老师气得辞了职,大卫虽然心中不以为然,却仍不敢反对史多夫的做法。其实,他们两个人在这件事情上的分歧,既是性格差异,也体现出他们迥异的阶级观念,更预示他们今后截然不同的命运。

转眼到了圣诞,放假回家的大卫发现母亲又生下了一个弟弟,自己在继父姐弟那里变得更加不受待见,只有女仆仍然善待大卫。时间来到第二年的三月,就在大卫生日当天,他突然接到家中来信,本以为是母亲寄来的生日问候,没想到却是母亲去世的噩耗。

母亲在世的时候,继父姐弟就把大卫当累赘,母亲去世以后,姐弟俩就更容不下大卫了。继父说家里经济压力太大,不能再送大卫回学校念书,他假惺惺地告诉大卫,尽管学上不了了,大卫仍然可以从其他方面获得历练,比如去他参股的货栈当杂役,说白了就是让大卫去当廉价的童工。走投无路的大卫只好独自来到伦敦,开始了自己的杂役生涯。

杂役的工作,时间长、薪水少,吃不饱是常有的事,大卫每天都得算算怎么把每一分钱都换成食物。有意思的是,大卫的食物里常常有酒精饮料,主要是啤酒,因为啤酒喝了容易有饱腹感。可见在维多利亚时代的英国,未成年人是可以喝酒的。大卫做工的这段日子,寄宿在米考伯先生家里。这个米考伯先生,表面上喜欢虚张声势,其实是个古道热肠的人,不过他花起钱来大手大脚,又缺少点责任心,所以常常到处借钱又还不上。因为这些事,他曾被人起诉,吃过一段时间的牢饭。

狄更斯在塑造这个人物的时候,心里想的肯定是自己的父亲。老狄更斯身为海军军需处的官员,赚的钱本来足够让全家过上体面的生活,但他不善持家,又挥霍无度,只好四处借贷,有一次因为还不上债,在监狱被关了4个月。正因如此,少年狄更斯才会在12岁的年纪,就早早踏上社会,成为一名皮鞋油作坊的童工。

对于故事里的大卫来说,货栈杂役这份工作的影响更多是精神上的。大卫对于自己沦落为杂役感到羞耻,对前途感到绝望。他觉得,像自己这样诚实聪明又有天赋的年轻人,不应该有这样的遭遇。大卫的感受其实也是狄更斯当年的内心独白。有证据显示,小说的这段内容曾经被狄更斯写进自传,后来狄更斯顾虑父母的名声,放弃了写自传的打算,就把这些材料用在了小说里。

为什么大卫会感到羞耻?无非是因为他从一个中产阶级的少爷变成了社会底层的童工,可是就像奥威尔批评狄更斯时所说的那样,大卫不应该遭受成为童工的命运,那么其他和大卫一起工作的孩子呢?狄更斯好像从来没有关注过他们的命运。事实上,这也是狄更斯引起争议的地方,狄更斯的支持者认为,他的小说用一种卓越的艺术形式揭露了英国社会的黑暗,有深刻的批判性,而另一方的观点则认为,狄更斯的批判只集中在道德领域,从来没有对社会结构的变革说过一句话,所以根本谈不上批判性。其实,狄更斯既不激进,也不守旧,他的小说中既有对社会阴暗面的批判,对高贵品格的赞美,对弱者的同情,也有受制于时代因素而无法摆脱的,对阶级观念的延续。这种观念在今天的读者看来,可能显得势利甚至不可理喻,但对当时的人来说,却是天经地义的真理。

精神和物质的双重压力终于让大卫下决心改变现状,这时他想起了父亲的姨妈,那个脾气古怪的姨婆。抱着孤注一掷的心态,大卫从货栈逃走,想要去多佛,投奔自己的姨婆,结果,还没出伦敦就被人抢走了行李和路费。没钱坐车的大卫只好一路步行,用了整整6天才从伦敦走到多佛,一路上也是没少遭罪。多佛距离伦敦怎么着也得有个100多公里,大卫小小的年纪竟能一个人走完这段路,可见意志力有多强。

大卫这位素未谋面的姨婆,脾气确实古怪,嘴上更是从不饶人,不过为人却很热心,甚至可以说颇有“侠气”。她不仅收留了大卫,还把找上门来的继父姐弟骂了一顿。从此,大卫正式被姨婆收养,人生翻开了新的一页。

大卫在多佛安顿下来不久,姨婆就张罗着送他去坎特伯雷上学。坎特伯雷在伦敦和多佛之间,离多佛大约30公里,从16世纪以来就是英国的宗教首府,著名的坎特伯雷大教堂就在这里。姨婆选择送大卫去坎特伯雷上学,一来这里靠近多佛,方便照应,二来教育资源比较丰富。姨婆在坎特伯雷有个律师,平常帮姨婆处理财产等个人事务。律师先帮大卫选好学校,又热心地让大卫在他家寄宿,大卫因此和律师善解人意的女儿艾格尼成了好朋友。总的来说,大卫在坎特伯雷的生活无忧无虑,除了几段青涩短暂、没头没尾的恋爱拂动了少年大卫的心以外,再没有什么让他有过烦恼。

终于,在17岁那年,大卫顺利毕业,正式踏入社会。不过,姨婆没着急帮大卫张罗工作。她觉得大卫有些青涩幼稚,不如先作一段长途旅行,增长些见闻和社会经验,再慢慢打算。在旅行的时候,未经世事的大卫果然因为自己的稚嫩吃了许多亏,被车夫、伙计等人占了不少便宜。

这时又发生了一个意外的插曲。有一天,大卫偶遇了寄宿学校的保护人史多夫,聊天的时候大卫得知,史多夫现在是牛津大学的学生。在当时的英国,中产阶级的小孩上寄宿中学问题不大,而要上牛津剑桥,家里必然非富即贵。狄更斯虽然没有明说,其实也暗示我们,史多夫的出身比大卫和其他人要好。

大卫邀请史多夫一起去旅程的下一站,女仆坡勾提的老家。小的时候,他曾在这里度过一段快乐的时光,认识了坡勾提的哥哥一家人。现在,他想去看看这家人过得怎么样。见面之后,史多夫的风度赢得了坡勾提先生一家的好感,他没有表现出一丁点他那个阶级的势利与傲慢,恰恰相反,他谦虚地向坡勾提先生讨教航海捕鱼的知识,还在当地买下了一条渔船,交给坡勾提先生代为管理。与此同时,坡勾提先生的女儿爱弥丽订了婚,看起来坡勾提先生一家的日子越过越好了。但是,大卫却发现史多夫的好意并不是出于真心,而是下意识的对自身优越感的一种炫耀。当时的大卫还不能预见到史多夫与坡勾提先生一家的命运,也没有真正认清史多夫的本质。

结束旅行以后,大卫接受了姨婆的建议,进入博士公堂,成了一个民教法学者。这个所谓博士公堂有两层功能,首先它是个培训机构,学徒毕业以后经过大主教的批准,可以担任辩护律师;其次,它也是一个行业工会,由教会法和民法的开业律师组成,区别于一般律师工会的普通法开业律师。不论是哪种律师,只要能当上,未来的社会地位就稳了。所以姨婆为了让大卫进这个博士公堂,花了1千英镑的学费。1千英镑在当时是什么概念?19世纪早期的英国,一个家庭的年收入如果超过30英镑,就可以勉强算作中等收入阶层,大卫的学费相当于普通中等家庭20~30年的收入,说是天价也不过分了。

得到这么一份一般人想都不敢想的工作,初入职场的大卫有些飘飘然。虽然实际上做的还是跑腿打杂的事情,跟当年狄更斯从皮鞋油作坊出来以后,在律师事务所干的活一样,可是大卫的社会地位却不是当年的狄更斯可以比的。于是大卫跟着史多夫和他的朋友着实胡闹了一番,做出了许多纨绔子弟的行径。

故事讲到这里,大卫是绝对的主角,所有故事都围绕着他发生。狄更斯选择以人物为中心来写作,是因为当时的小说在出版之前,都要先在报纸上连载,围绕一个人物去写,操作起来比较方便。但是,在后半部分的故事里,狄更斯主动加强了整体的布局和结构的营造,小说出现了两条明显的叙事线索:艾格尼和爱弥丽。

我们先来看艾格尼。大卫在坎特伯雷上学的时候,就跟律师的女儿艾格尼相处得不错。长大后,大卫和艾格尼意外重逢。当年那个小姑娘,已经出落成一个善解人意、温柔理智的女孩,每当大卫灰心迷惘的时候,她都会及时出现,鼓励他、引领他不断提升自我,所以大卫对她又敬又爱。

艾格尼跟大卫聊了很多,她告诉大卫,不要跟史多夫这样的人混在一起,还说自己爸爸的律所里要多一个合伙人。这个合伙人大卫也认识,他名叫希坡,跟大卫差不多年纪,本来是艾格尼家的仆人,因为多年态度谦卑、任劳任怨,终于要熬成合伙人了。不过,大卫一直不喜欢希坡,他觉得希坡的谦卑只是谄媚世人的一种方式,背后隐藏着无尽的野心与欲望。

艾格尼和大卫的故事还没来得及进一步发展,爱弥丽这条线突然插了进来。她和史多夫私奔了。

原来早在跟大卫一起拜访坡勾提一家的时候,史多夫就看上了爱弥丽,他借着买船的机会,把坡勾提家的男仆弄到身边,帮他一起策划私奔。失去爱弥丽的坡勾提先生悲痛万分,大卫陪他一起到史多夫家里打听消息,没想到史多夫夫人的女伴却说,是爱弥丽勾引了史多夫。在19世纪的英国,未婚女子与人私奔是一项重罪,而当一个出身下层社会的未婚女子与一个出身上层社会的未婚男子私奔时,人们根本不会觉得这是灰姑娘的故事,而是会指责女子败坏道德,引人堕落。所以,即便是史多夫勾引了爱弥丽,他的名声依然不会受到多大影响,反而是爱弥丽,从此在社会上再无立足之地。

不幸的事情似乎喜欢结伴而来,这边爱弥丽刚与史多夫私奔,那边姨婆就突然来访,并带来了她破产的消息。陷入困境的大卫先是试图取消与博士公堂的合同,拿回1千英镑的学费,遭到拒绝以后就通过艾格尼找了一份秘书的兼职。他还自学了速记,给报道国会新闻的报纸写稿。慢慢地,大卫的收入稳定了下来,从一个初出茅庐的毛头小伙子,成长为能独挡一面的有为青年。狄更斯在写这段情节时,又把自己的经历加到了大卫头上,他本人在成为作家之前,就学过速记,当过报道国会新闻的记者,还用自己的薪水帮父亲还过债。

依靠自己的努力,大卫终于让自己和姨婆的生活恢复了平静。与此同时,他的感情生活也有了进展,他和博士公堂合伙人的女儿朵萝结婚了。大卫和朵萝结婚以后,两人关系融洽,感情亲密。只是朵萝对家务一窍不通,受了不少管家与仆人的气。结婚才一年多,她就去世了。

大卫遭遇了丧妻之痛,爱弥丽与艾格尼那边却都传来了好消息。

原来,史多夫与爱弥丽私奔以后,开始周游欧洲大陆。一开始两人还你侬我侬,后来史多夫对爱弥丽逐渐冷淡,终于抛下爱弥丽一走了之。临走前,史多夫把爱弥丽扔给自己的仆人,要仆人娶她为妻。史多夫始乱终弃也就罢了,还把女性当成物件随意送人,可见他光鲜外表之下的猥琐与懦弱。然而,史多夫的这种做法是当时贵族绅士对待下层女性的普遍方式,并且无论他怎么处置爱弥丽,受指责的那个人永远都不会是他。当时英国社会阶级观念之顽固,女性地位之低下,可见一斑。爱弥丽不愿意受人摆布,趁史多夫的仆人不注意,逃走了。收到消息的大卫和坡勾提先生到处奔走,终于在伦敦找到了爱弥丽。

另外一边,艾格尼的命运也出现了巨大转机。本来她爸爸的律所被希坡控制,眼看她就要被逼嫁给希坡,但辗转来到希坡手下当差的米考伯先生挺身而出,揭露了希坡挪用公款、骗取房产的罪行。直到这时大卫才知道,姨婆之所以破产,也是拜希坡所赐。面对确凿的证据,希坡承认了自己的罪行。

不得不说,狄更斯对于希坡这个人物多少是有些不公平的,希坡出身于社会底层,从小就被教育要看人脸色,由此造成了性格与心灵的扭曲,不择手段地想要出人头地。但希坡变成这副样子,难道是他生来就比别人更卑鄙、更堕落吗?并不是,而是他受到环境影响,不得不如此。可是狄更斯并没有把批判的矛头指向导致希坡堕落的社会结构,反而一味地暗示希坡的问题缘于他不切实际的妄想,想要突破自己的社会阶层,向上发展。希坡可以靠自学掌握律师的专业知识,说明他的智力水平与勤奋程度不比大卫差,而他的命运和大卫截然不同,无非是因为他来自社会底层而大卫出身于体面的中产阶级家庭。所以说,从希坡这个人物身上,我们可以清晰地看到狄更斯在阶级观念上的保守与局限。

一切尘埃落定,坡勾提先生打算带着爱弥丽去澳大利亚开始新生活。我们前面说过的,与人私奔过的爱弥丽无论如何没办法继续在英国立足,前往海外是她唯一的选择。在维多利亚时代的英国,澳大利亚似乎是走投无路或者想要重新做人的英国人首选的去处,优先级高于美国。

处理完别人的事情以后,独自一人的大卫才感到钻心的丧妻之痛。于是他独自前往欧洲大陆,排遣内心的哀伤。在艾格尼的鼓励下,他写了两本小说,渐渐赢得了小说家的名声。三年之后,大卫又一次回到伦敦。他拜访了姨婆,也当面对艾格尼表达了自己的感激之情。随着与艾格尼的交往不断加深,大卫渐渐意识到,自己对艾格尼不止尊敬与感激,还有发自心底的爱恋。于是,大卫鼓起勇气向艾格尼表达自己的心意,艾格尼也热情地回应了大卫,两人不久就宣誓结婚。和上一段婚姻比起来,这次结合不仅有情感的依恋,更有精神层面的相知相助。

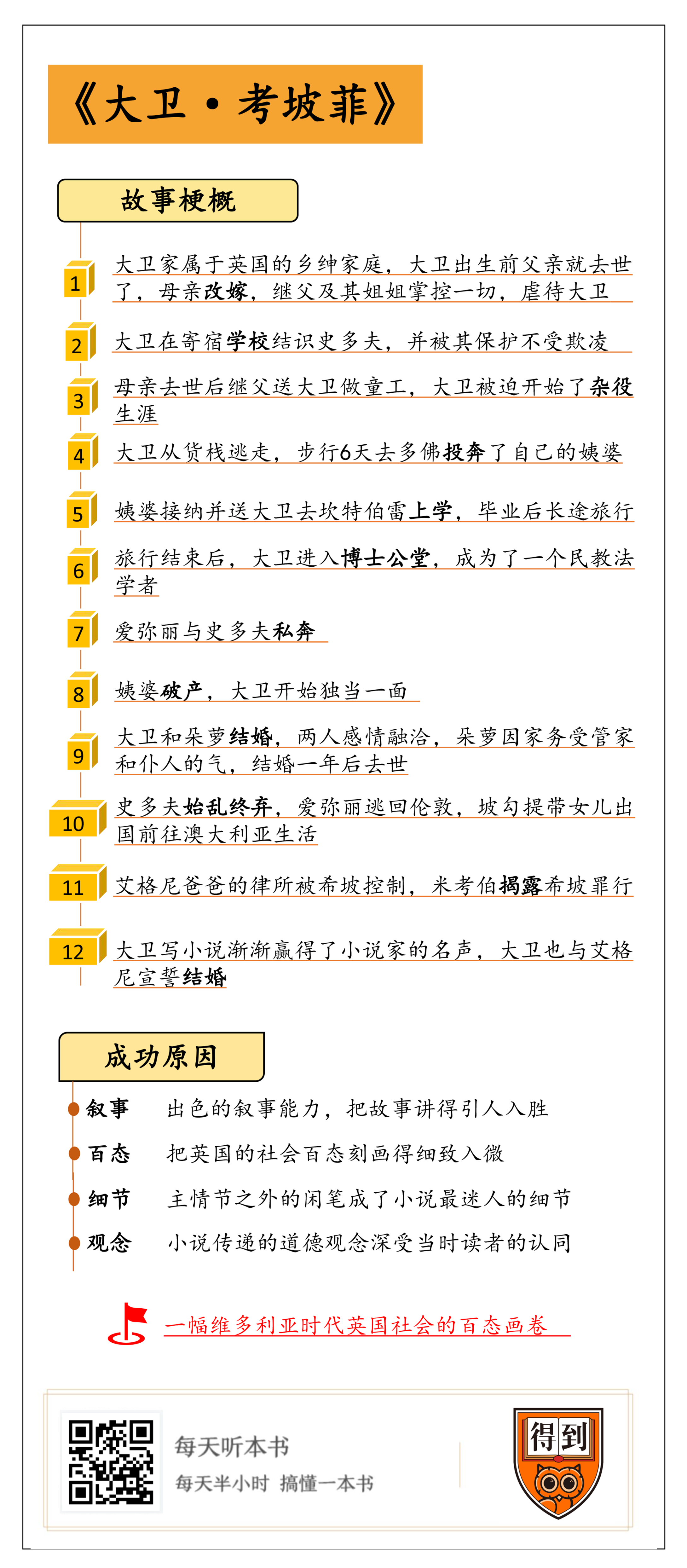

小说的故事讲完了,它的魅力之所以经过100多年的时光仍然没有衰退,我认为有以下几个原因:

首先,狄更斯拥有出色的叙事能力。前面我们提过,《大卫·考坡菲》是先连载,后出版的。作者只有把故事讲得引人入胜,才能引起读者“追小说”的兴趣。这本书的情节虽然称不上跌宕起伏,但是狄更斯给大卫的日常生活带来了戏剧冲突,比如大卫从伦敦一路走到多佛投奔姨婆、爱弥丽与史多夫私奔等情节,写得都是惊心动魄、扣人心弦。

其次,狄更斯对于英国的社会百态刻画得细致入微。或许是因为狄更斯早早地踏上了社会,看惯了世态炎凉,尝遍了人情冷暖,所以他总是能见到常人不能见,写出常人所不能写。至于人物形象的塑造,更是狄更斯的强项,小说中无论是主角大卫,还是配角史多夫、艾格尼,甚至是戏份不多的继父姐弟,个个性格分明、形象生动,让人印象深刻。古人常说,世事洞明皆学问,人情练达即文章,用来形容狄更斯再贴切不过。

再次,狄更斯非常善于在小说主要的情节以外插入闲笔,这些闲笔往往又成了小说最精彩的地方。比如,《大卫·考坡菲》的核心情节是大卫一波三折的人生,但狄更斯也写了很多有意思的小细节,像酒店的侍者怎样费尽心思讨大卫的便宜,姨婆如何驱赶闯进她院里的驴。小说里的观念会过时,作者捍卫的道德标准会改变,但这些迷人的细节却是不朽的。

最后,小说传递的道德观念深受当时读者的认同。狄更斯在《大卫·考坡菲》中狠狠地讽刺了中产阶级的势利眼,揭露了像史多夫这样的上层人士道德的堕落,批判了不择手段一心往上爬的希坡,称颂了坡勾提先生一家这样底层民众的淳朴与善良。这种善有善报恶有恶报的道德观念,迎合了多数读者的期待,大卫身处逆境仍旧积极进取的精神也符合维多利亚时代,处在上升期的英国大众的精神状态。

基于这些原因,狄更斯成了那个年代英国的国民小说家,直到今天,他的作品依然是我们了解、观察维多利亚时代英国社会的重要途径。在这个意义上,狄更斯为读者提供了一个珍贵的、栩栩如生的历史的断面。

最后我们来回顾一下本期内容的知识要点:

-

《大卫·考坡菲》是一部自传式的小说,狄更斯把自己的人生经历通过艺术化的加工,用小说的形式呈现出来。所以说阅读这部小说不仅可以领略狄更斯的文学魅力,也可以对他本人的生活有一个大致的了解。

-

狄更斯的阶级观念是相当复杂的。一方面,他不再把出身当作判断个人品格优劣的标准,我们应当承认,在当时能够有这种观念已经是一种进步与开明的表现。另一方面,狄更斯的批判性仅仅体现在道德层面也是事实。在小说里,我们没有看到任何一对情侣或者爱人,可以跨越阶级的鸿沟结合在一起,也没有看到任何一个底层出身的人物,可以打破阶层的固化,向上层流动,更没有看到狄更斯对这样的社会现象做出只言片语的批判或讽刺。不得不说,这是狄更斯受制于时代的局限,没能有所突破的地方。

-

狄更斯的小说都是先在报纸上连载的,所以他以人物为中心的写法更加便于操作。然而在《大卫·考坡菲》这部小说的后半部分,狄更斯明显加强了整体的布局与结构的营造,因而呈现出爱弥丽与艾格尼这两条明显的叙事线索,这也是狄更斯创作风格转变的体现之一。

撰稿:黄昱宁工作室 脑图:刘艳 转述:杰克糖

划重点

1.《大卫·考坡菲》是一部自传式的小说,狄更斯把自己的人生经历通过艺术化的加工,用小说的形式呈现出来。

2.从这本小说开始,狄更斯转变了他以人物为中心的创作风格,明显加强了整体的布局与结构的营造。