《夜晚的潜水艇》 真真解读

《夜晚的潜水艇》| 真真解读

关于作者

陈春成,男,1990年出生,福建省宁德市屏南县人,现居福建泉州,作家。

关于本书

《夜晚的潜水艇》是作家陈春成的首部短篇小说集,其中包括九个故事。本书是得到App2021年“年度致敬图书”,获豆瓣2020年度中国文学(小说类)第一名 ,《亚洲周刊》2020年十大小说。

核心内容

《夜晚的潜水艇》九篇小说的主题是“创作”。为什么说小说里使用的结构是拉美作家博尔赫斯式的解谜结构?为什么说陈春成的语言的浪漫,是东方而非西方的浪漫?最后,我们来试试回答,新一代的作家应该如何写作,如何深刻地写作?

你好,欢迎每天听本书。我是真真。今天为你解读的书是《夜晚的潜水艇》。

《夜晚的潜水艇》是一本短篇小说集,包括九篇短篇小说,书名取自第一篇小说。本书作者是90后作家陈春成,《夜晚的潜水艇》是他的第一本书。2021年4月23日世界读书日那天,这本书被评为得到App2021年度致敬图书,以及诸多文学奖项。

如果你没读过这本书,或许会好奇,为什么一个文学新人的作品集,受到如此多关注?如果你去问问读过《潜水艇》的人,书好在哪里?他们多半会肯定陈春成奇异的故事和精致的语言。陈春成的出类拔萃绝不仅仅是故事和语言好,这本《夜晚的潜水艇》尝试回答了一个问题:中国的新生代作家,可以怎样写好小说?

要回答这个问题,我们首先要意识到,我们现在所说的“小说”,不是中国古典小说,对于中国来说其实是一种文化的舶来品。中国现当代小说的根基虚弱,质地一直不纯,这源于中国文学根脉和西方不同。中国古典小说来自传奇和史传,是围绕着事件讲述的,人物不重要;而根植于欧洲的当代小说,源自神话故事,以人物为中心讲述。即使在今天,属于中国的文学气质,依然是诗词那样轻盈而辽阔的咏叹。比起推进精彩情节的小说,细腻内向的散文似乎是更适合中国人情绪的文体。

那么,英法俄国的小说对中国作家来说,是好的模仿对象吗?如果我们放眼看看世界文学,一个中国的文学爱好者,读遍欧美各国的小说,当他的视野落到拉丁美洲,他多半会感到非常惊喜。因为开创了“魔幻现实主义”的拉美,拥有和中国相似的农耕环境和民间传统文化,英语国家的读者读拉美小说,可能会感到新奇,但对于中国读者来说,拉美的小说读起来非常亲切。中国是拉美的文化知音。这就说到了《夜晚的潜水艇》的了不起之处。陈春成小说里魔幻的骨架结构,传说和现实交叉进行,这个本事是来自拉丁美洲文学的;而他小说的肌理是古典的,来自唐诗宋词,来自最好的中文。从结构,到语言,他精准地击中了中国读者方方面面的审美意趣。

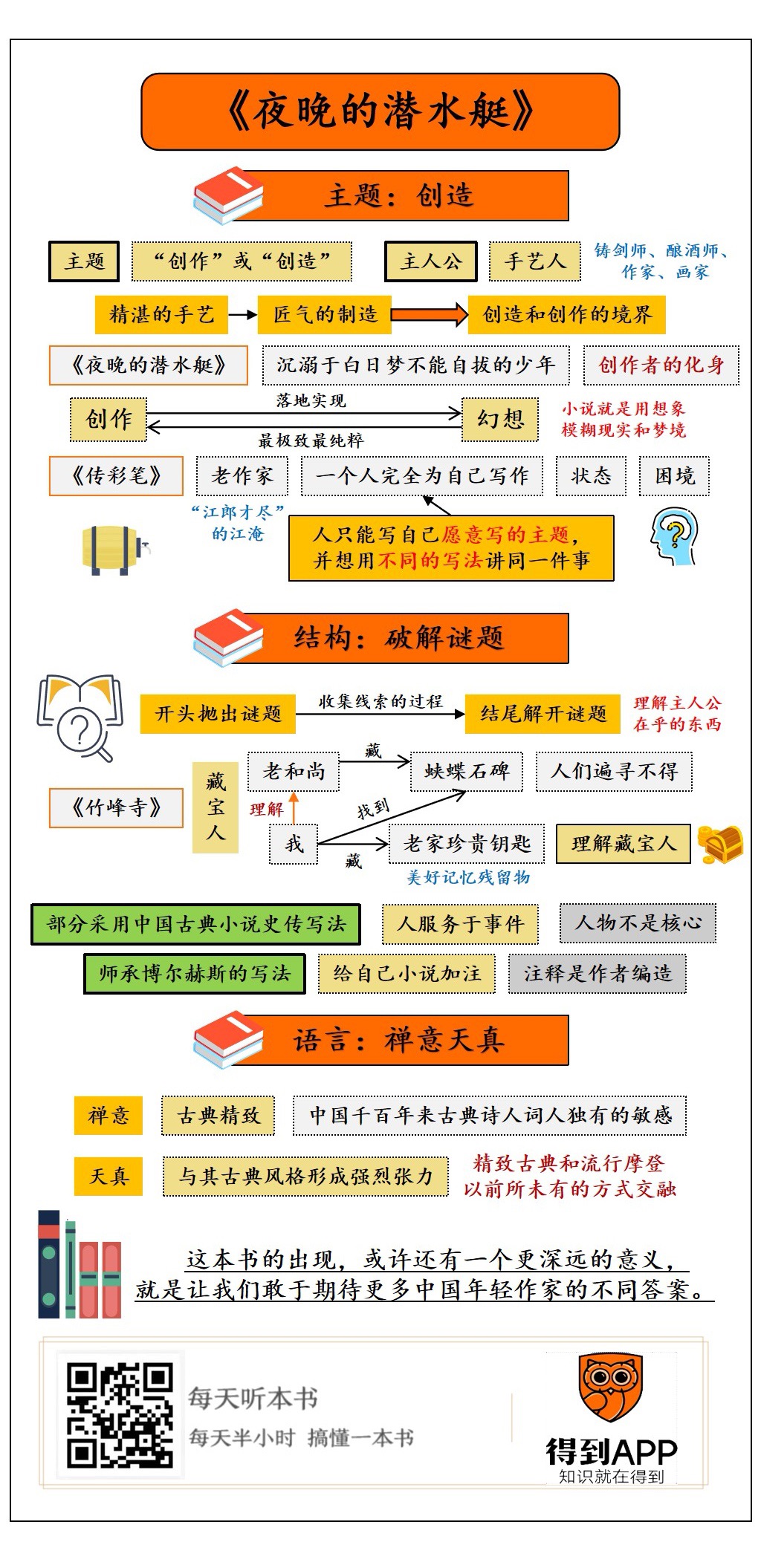

接下来,我将从三部分为你讲述本书。第一部分,我们讲讲本书的主题:“创作”;第二部分,我为你剖析一下小说里使用的拉美作家博尔赫斯式的解谜结构;第三部分,我们品味一下陈春成禅意的、天真的语言。好,欢迎你跟我一起乘坐这艘《夜晚的潜水艇》。

《夜晚的潜水艇》九篇小说里,最常见的主题是“创作”或“创造”。具体反映在小说的主人公都是手艺人:铸剑师,酿酒师,等等,也有作家和画家。这种设置隐含着一个道理,当手艺足够精湛,就由匠气的制造,进入了创造和创作的境界。

比如,第一篇小说《夜晚的潜水艇》里,主人公是一个沉溺于白日梦而不能自拔的少年。其实,艺术家和手艺人身上多少都有少年的症状,少年是创作者的化身。创造就是幻想的落地实现,而幻想是一种最极致最纯粹的创作。少年的臆想非常严重,他甚至发现,自己的幻想如果过于投入,会影响到现实的自己。比如,当他想象他在山水画中攀爬,如果想象得很投入,第二天会浑身酸痛。有一晚睡前,他把莫奈的一幅题为《睡莲》的画看了很久,梦中他变得很小,在花瓣间遨游,清晨醒来枕边有淡淡的花香,早饭时母亲问他是不是偷喷了香水。少年推测出,只要将幻想营造得足够结实,足够细致,就有可能和现实世界交融,在某处接通。如果他在幻想中被山林里跳出来的老虎吃掉,也许现实中的他也会消失。当幻想足够逼真,也就成了另一种真实。这句话看似是少年在说梦,实际上是陈春成在说他的小说创作:小说就是用想象模糊现实和梦境。幻想是风筝,写作技法和小说是那根风筝线。少年和作家的不同在于,少年的手中没有线,想象本身就是他的作品。

另外一个创作的故事,主人公就是作家。这个故事叫《传彩笔》。故事的原型来自“江郎才尽”的江淹,传说江淹被没收了五彩笔后,就写不出佳作了。小说的主人公,一位老作家在梦中收到了这么一根五彩笔,据说用它可以写出真正伟大的作品,但是没有人能看到这个作品。这个故事和《潜水艇》一样,几乎没有什么外在的情节,主角几乎没有物理上的移动,情节都在老作家体内发生。老作家在得笔后进入通灵般的写作状态,原文是这样的:“昨夜我觉得满纸字句像铁栅栏一样困住我,左冲右突而不得出;此刻却仿佛在星辰间遨游,探手即是光芒。”这段话写得非常坚定,如果世界上真的有传彩笔这回事,这就是见识了彩笔的人写出来的。

老作家变得疯疯癫癫,闭门不出,成日写个不停。因为没有读者,这种写出绝世好文的狂喜,反而成了巨大的心理消耗。老作家年轻时自以为写出了杰作而狂喜,隔了些时候再看,写得并不好。如今他确信这不是幻觉,眼前写的东西是真的好,可此时的狂喜和年轻时的狂喜是一样的。“一样是胜事空自知。”“胜事空自知”,这五个字意味深长,这是陈春成借着小说遥看未来的自己发出的感慨。一个作家即使知道自己的文章是好的,也会深深担忧这仅仅是他脑中的狂欢,像老作家一样,即使下笔时自觉不朽,也是一场“胜事空自知”。陈春成写下《传彩笔》的时候,就像那位老作家一样,也是一个孤独的写作者。陈春成并非混迹于文学圈子里的人,他写好的小说起初也不求发表,仅仅是放在网络平台的日记里。

陈春成平日在设计公司工作,是个生活圈子封闭单调、容易自我怀疑的人。当然,因为写得够好,这些默默放在日记里的小说被网络上的读者看到,都陆续被文学杂志拿去发表了,最后结集出版。陈春成进入我们的视野,还说明了一件事情:现在中国新生代作家涌现的方式已经发生了改变,在传统的文学杂志之外,即使是纯文学写作,也蔓延到了越来越多的网络平台。

换句话说,《传彩笔》的主题其实是:一个人完全为自己写作,是什么状态,又会遇到什么困境。陈春成就是完全为自己写作的,但他不写自己的故事,也不一五一十描摹沉重的现实题材,而是更喜欢把自己的经历切碎,作为幻想的素材,讨论创作和永恒的关系。有一些批评认为陈春成的幻想故事缥缈不实,缺少对生活的关注、对困境的回应。面对现实世界,作家可以如实描摹它,也可以另行构建一个世界,映射它。陈春成认为,这就像是米饭能喂饱人,给人以生活的气力。而将米酿成酒,虽不管饱,但能让人获得一种醉意和超然。他的作品,就是酒。陈春成的主题是“创作”,那么作家是如何寻找到自己的写作主题呢?他认为,人只能写那个他愿意写的主题,并想用不同的写法来讲同一件事。这和马尔克斯“作家一生只能写一本书”的观念不谋而合。

第二部分,我们来讲一讲《夜晚的潜水艇》采用的结构:破解谜题。

现代小说结构有越来越复杂的趋势,往往只有知识分子和文学爱好者才欣赏得了,小说失去了大众读者的喜爱。好在拉美作家博尔赫斯利用解谜结构,给现代小说指了一条路,增添了小说的阅读趣味和智力快感。你可能会怀疑,这不就是侦探小说吗?但博尔赫斯的小说中并非一定存在谋杀或盗窃,谜面往往是一个怪物件或者怪人,比如一个瘫痪在床,能记得一切的人,他甚至能记得十年前海面的波纹的形状,同时,他失去了总结思考的能力。比如一个拥有无尽书页的书,怎么翻都找不到曾经看过的那一页,这本书被称为“沙之书”。在追寻物件和人的故事中,博尔赫斯进行了很多关于人性和时间的讨论。

受博尔赫斯的影响,陈春成的小说几乎都套用了一个解谜的结构:开头抛出谜题,结尾解开谜底。故事展开的过程,就变成了收集线索的过程,没有出现人命,但悬念依然很强。某一句古诗,古人的小传,寺庙的格局,一块石碑的来历,妖怪的传说……各类传说野史,只要隐隐与谜底有关,都值得细细讲述。搜集证据的过程不必紧张推理,不必注重逻辑的严丝合缝,重要的是,你是否理解主人公在乎的东西。

《竹峰寺》的故事就是如此。竹峰寺有一个有名的石碑,经历变乱,被老和尚们藏到了山中,人们怎么找也找不到它。主人公“我”上竹峰寺后,也想要把老家的珍贵钥匙藏起来。在“我”琢磨要藏到哪儿的时候,“我”破解了和尚的心思:果然,在日日途经的石桥下,“我”找到了砌入桥体的石碑。猜出这个谜底靠的不是推理,而是理解,“我”理解藏宝人,“我”也想把钥匙藏在老和尚藏宝的地方。“我”和老和尚一样,都是藏宝人。藏宝,就是在这个世界寻找一处安静的栖身之处,让宝物代替自己睡在那里,或者说,正因为那个物件是自己的映射,而成了宝物。我们都想把最珍贵的美,藏到一个无常中的永恒之地,万变中的不变之地。寺庙外面山下的世界是梦幻泡影,故乡、老屋、文明、制度,一切都会消失,当然不能藏。而寺庙里稳固、安宁。保存一个秘密最好的办法,就是将一个秘密藏进另一个秘密。

小说中,《竹峰寺》的故事源于另一个故事:明朝景泰年间,有一个少年书法家陈元常,要为竹峰寺抄写经书,苦于没有灵感,久久未能动笔,一个午后,他在春光中呆了很久,他想了什么呢?陈春成写:“几百年前的少年心绪,没人知道。我猜想,他是在找一个平衡点,在庄严和美丽之间找到最恰当的位置,然后等圣境降临笔端。”这时,蝴蝶飞过。陈元常迷了魂似的跟了那蝴蝶走。蝴蝶飞进大雄宝殿,他也迈进去。午后殿中无人,香烟袅袅,佛也半眯着眼。陈元常见那蝴蝶在香烛垂幔间忽上忽下地飞,飞绕了几圈,竟翩翩然落在佛髻上。

陈元常大吃一惊,呆立当场,《覆船山房随笔》里写道,陈元常见到彩蝶落于佛头,恍然大悟,急急索来笔墨纸砚,闭门书经,三日而成,写成后大病了一场。“诸僧视其所书,笔墨神妙 ”——蝴蝶轻盈地落在大佛头顶,是何等光景?难以想象。陈元常被那个瞬间击中,找到了他的平衡点,得于心而应于手,于是奇迹在纸上飘然而至。这部经一直保存在寺中,后来被刻成碑,立于亭下,供人观赏。这块碑因陈元常见到彩蝶停落在佛头而顿悟,被称作蛱蝶碑。晚明的福建晋江书法家张瑞图和弘一法师都曾见过拓本,赞叹不已。如今是连拓本也失传了。至于陈元常其人,据《枯笔废砚斋笔记》记载,几年后他再次赴考,在山路中遇到土匪,死于非命。也有说他就在这寺里出了家的。

这段话值得细细品味。我们不难看出,陈春成乐于在古籍中寻找素材。但更重要的是,陈春成这段笔法,采用了中国古代小说的写法。你会发现,这个故事的最后,书法家陈元常显得不像是一个人,而像是一个容器,等待神性降临,一旦写完了经文,叙事的语气就变得很冷漠了,就连他赶考死于土匪刀下,也是淡淡一笔,又或是出了家,总之不太关心。这正是典型的中国古典小说的史传写法,人物不是核心,人服务于事件。这个故事的核心是写经,经写完了,书法家的结局就不重要了。

陈春成深知中国古典小说的写法和西方小说的区别,但如果你搜索一下这段引经据典的文字,你就会发现,所谓的《覆船山房随笔》和《枯笔废砚斋笔记》,都是陈春成自己杜撰的,弘一法师的评论也是编造的,至于陈元常其人,看看每一篇都是陈姓主角,我们也能猜出来,这个人物也是虚构的。陈春成不是在仿古,这种写法师承博尔赫斯。博尔赫斯乐于在自己的小说中加注,注解人物,注解某句话出自哪一本书,但这些注释都是博尔赫斯编造的。

再看看书中其他篇目,所有传说中那些煞有介事有身份的人,比如《潜水艇》中的画家陈透纳,《酿酒师》的主人公陈春醪,这些陈姓的人,似乎都是陈春成自我的一个分身,替他去活过书法家和画家或是酿酒师的一辈子。

感受一篇小说的维度很多,有情节,有结构,有语言。这里我们品味一下《夜晚的潜水艇》的语言。

在语言上,陈春成从汪曾祺那受益良多。汪曾祺曾经说过,“写小说就是写语言,小说和语言的关系不像橘子跟橘子皮那样可以剥开。”我们不能说一篇小说写得好,除了语言差一点。就像不能说一个曲子很伟大,除了旋律差一点一样。好的小说是,你可以用一段话乃至一句话概括它的情节,但这个概括和原文相去甚远。你一定要读一读,亲自去抚摸它的肌理,才能获得全然的体验。

陈春成的语言是浪漫的,那种浪漫不是西式的浪漫,而是东方的禅意的浪漫。比如在《竹峰寺》里,陈春成写道:“黄昏时我总爱在寺门外的石阶上坐着,看天一点一点黑下来。想到‘苍然暮色,自远而至,至无所见而犹不欲归。心凝形释,与万化冥合’,这些字句像多年前埋下的伏笔,从初中课本上,或唐代的永州,一直等到此时此地,突然涌现。”“我”听村人说,人不能在外面看着天慢慢变黑,否则小孩不会念书,大人没心思干活。为什么会有这种说法呢?

后来,主人公在天慢慢黑下来的时候,在野外坐了一会儿,就明白了这个道理:“我想象在黄昏和黑夜的边界,有一条极窄的缝隙,另一个世界的阴风从那里刮过来……我似乎有点明白了。有一种消沉的力量,一种广大的消沉,在黄昏时来。在那个时刻,事物的意义在飘散。在一点一点黑下来的天空中,什么都显得无关紧要。你先是有点慌,然后释然,然后你就不存在了。那种感受,没有亲身体验,实在难于形容。如果你在山野中,在暮色四合时凝望过一棵树,足够长久地凝望一棵树,直到你和它一并消融在黑暗中,成为夜的一部分——这种体验,经过多次,你就会无可挽回地成为一个古怪的人。对什么都心不在焉,游离于现实之外。这就叫“心野掉了”。心野掉了就念不进书,就没心思干活,就只适合日复一日地坐在野地里发呆,在黄昏和夜晚的缝隙中一次又一次地消融。你很难再回到真实的人世间,捡起上进心,努力去做一个世俗的成功者了。因为你已经知道了,在山野中,在天一点一点黑下来的时刻,一切都无关紧要。知道了就没法再不知道。”

这句“知道了就没法再不知道”像是一句叹息,因为主人公就是知道的人,他知道一切都无关紧要了。因为他知道身处天地间,束手无策地看着阴阳变换,时间流逝,人自然显得渺小。这样在暮色四合中发出的感慨,是中国千百年来古典诗人词人独有的敏感。

除了古典精致,陈春成的语言里还有一种理直气壮的天真和纯净,和他的古典风格形成了强烈的张力。比如《裁云记》里,开篇主人公“我”坐在大巴上,往窗外看,这是一大段第一视角的景物描写,突然插进一句平静的“那就是我的修剪站。云彩管理局下属有很多个云彩修剪站”。主人公竟然是一个修剪云彩的员工。陈春成就这样淡然地讲出了惊世之语。再比如,《夜晚的潜水艇》中那个沉溺于白日梦的少年,能用想象模糊现实和梦境,他在睡梦中制造了一艘潜水艇。副驾驶坐的,是他书桌上的皮卡丘,大喊着“皮卡皮卡!”催促他快快出发。这果然是一个男孩的梦。陈春成是读着诗词长大的,也是看着《宠物小精灵》长大的。在书里,不仅有皮卡丘大副寻找博尔赫斯的硬币,还有偷着打魔兽世界的和尚寻找明朝的石碑,狐狸变成人形去县城看《阿凡达》……那些精致古典的,和流行摩登的,以前所未有的方式交融在这本书中。《潜水艇》展现了属于这个时代的一种写作可能。

以上就是这本书的精华内容。

今天这本听书不太一样,《夜晚的潜水艇》是一位文学新人的书,而往常我们读到的文学作品,都是经过漫长时间检验的。《潜水艇》或许好到了不需要漫长的时间检验,但是作者陈春成作为一名作家的路才刚刚开始。

像陈春成这样,生于九零年代的作家,面对的问题,和80后60后,是完全不同的。时常听到文学界前辈们困惑着期待着:当中国由乡土走向城市,由动荡走向繁荣,新一代的作家经历的不是生死攸关的苦难,而是成长在平静、文明、快节奏的世界里。除了都市迷茫和车水马龙,小情小爱这样清浅的情绪,新一代的作家应该如何写作,如何深刻地写作?

终于,陈春成给出了一个漂亮的答案。《夜晚的潜水艇》是万千种解法中的一种,但陈春成告诉了我们,中国的新生代作家,也可以这样好。这本书的出现,或许还有一个更深远的意义,就是让我们敢于期待更多中国年轻作家的不同答案。

撰稿、转述:真真脑图:刘艳导图工坊

划重点

-

《夜晚的潜水艇》是一位文学新人的书,而往常我们读到的文学作品,都是经过漫长时间检验的。《潜水艇》或许好到了不需要漫长的时间检验,但是作者陈春成作为一名作家的路才刚刚开始。

-

这本书的出现,或许还有一个更深远的意义,就是让我们敢于期待更多中国年轻作家的不同答案。