《城堡》 黄昱宁工作室解读

《城堡》| 黄昱宁工作室解读

关于作者

弗兰兹·卡夫卡,1883年出生在捷克布拉格的一个犹太商人家庭。卡夫卡性格内敛,他的父亲却异常强势,作为一名成功的商人,他对儿子的文艺兴趣不屑一顾。受父亲影响,卡夫卡在大学期间不得不将法律作为主修专业,同时私底下开始尝试文学创作。毕业以后,卡夫卡于1908年起在一家保险公司任职,直到1924年因肺结核去世。在他生前,只发表过为数不多的几个短篇,这些作品没有为他赢得读者与评论者的关注。卡夫卡去世以后,他的遗作陆续出版,其中就包括1922年创作的《城堡》。随着这些作品的出版,卡夫卡的文学逐渐引起人们的重视,时至今日,他已经被认为是20世纪乃至人类历史上最伟大的作家之一。

关于本书

《城堡》被认为是卡夫卡的代表作,最能体现他的创作风格与特征,却也是一部未完成之作。小说写于1922年,直到1926年卡夫卡去世两年之后,才由他好友兼遗嘱执行人布洛德整理出版。自小说出版以来,人们关于“城堡”寓意的争论便没有停止过,神学的、社会学的、心理学的、哲学的,各种解读层出不穷。其根源就在于,卡夫卡独特的风格赋予了小说深刻的内涵与丰富的解读空间,与此同时,又让不同时代、不同地域的读者感受到小说的主题与自身的生存状态息息相关,因此,无数的评论者、读者试图克服阅读过程中遇到的障碍,发掘出小说更深层次的内涵。

核心内容

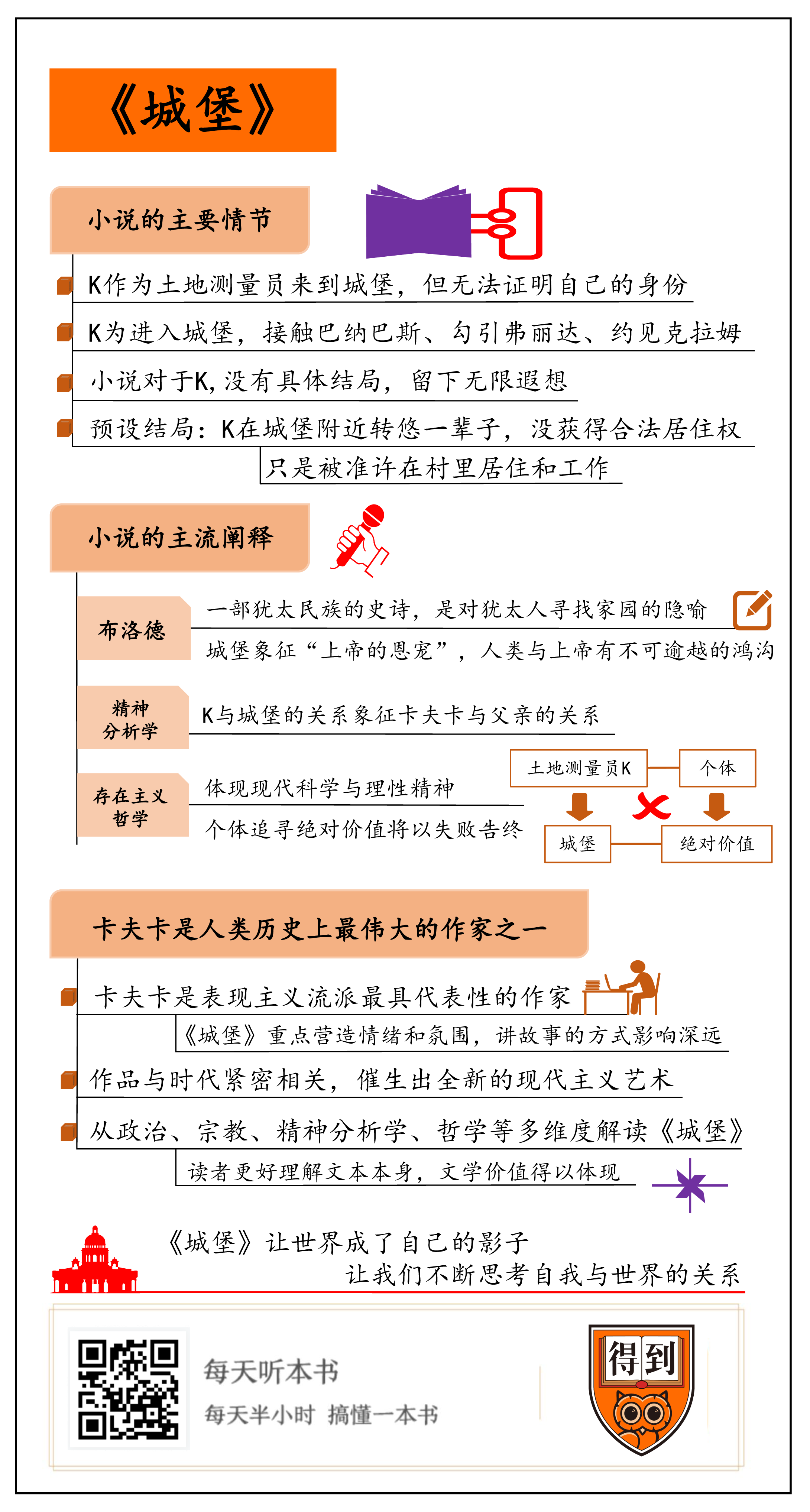

主人公 K 在一个冬天的雪夜,独自来到城堡领地,想要获得土地测量员的职位,却不被城堡接纳。尽管他百般努力,用尽各种方式却依然没能得到自己想要的工作,也始终无法踏足城堡半步。小说自始至终笼罩在一股神秘的、梦魇般的氛围中。K 的经历,折射出现代人面对技术、理性等一系列绝对价值时所遭受的精神困境。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是著名作家卡夫卡的代表作《城堡》。

在正式开始解读之前,我先给你讲一个小故事。说,一个人要给材料盖章,到了 A 部门,他们说得 B 部门先盖章,于是这个人到了 B 部门,B 部门的人又说不对,明明是 A 部门先盖章。对于这种莫名其妙的事件,有个专门的词来形容,叫 kafkaesk。你是不是觉得这个词听起来跟卡夫卡的名字很像?没错,因为卡夫卡是第一个在文学里具体描述人生中不可形容的茫然感的,所以后人就创造了这个词来形容这种感受。

知道了这个大前提,我们理解《城堡》乃至卡夫卡的作品就有了一个支点,因为卡夫卡不是那种以故事情节取胜的作家。《城堡》的故事用一句话概括,就是一个人使出浑身解数,也没办法走进面前的城堡。在现实生活中,这个故事是违背常识的,因为腿长在你身上,只要你想进城堡,就总有办法进去。但我要提醒你,卡夫卡写的是小说,就像你不会因为人会穿墙、骑扫帚而怀疑哈利·波特的故事那样,只有接受主人公没办法凭借自己的力量进入城堡这个设定,才能定下心去感受、欣赏这部作品。

那么,卡夫卡为什么会想到写这种充满荒诞感的故事呢?这就要从他的人生经历说起了。1883年,卡夫卡出生在捷克布拉格的一个犹太商人家庭,从小性格内敛,但他的爸爸是个强势又成功的商人,看不上儿子那些文绉绉的爱好。在家庭的影响下,卡夫卡选择法律作为主修专业,毕业以后立刻成为保险公司的普通上班族。直到41岁那年因肺结核去世,他只发表了几个短篇小说,没引起什么强烈的反响。去世之前,卡夫卡要求好朋友布洛德在他死后把手稿销毁,不过布洛德没有照办,反而陆续出版了这些作品。

令人意外的是,这些在卡夫卡眼里只配烧掉的作品,出版之后却引起了很大反响。诺贝尔文学奖得主马尔克斯认为,卡夫卡启发了自己的写作方式。村上春树直接把自己的一部作品命名为《海边的卡夫卡》,以表达对前辈的敬意。在中国,卡夫卡深刻地影响了80年代的先锋文学运动,著名作家余华就说过:“在我即将沦为文学迷信的殉葬品时,卡夫卡在川端康成的屠刀下拯救了我。我把这理解成命运的一次恩赐。”听到这里,我们不难发现,这些作家们确实真心实意地热爱着卡夫卡。那么作为粉丝,他们对卡夫卡的评价有没有可能夸大了呢?我们来看评论界是怎么说的。

在文学史上,卡夫卡被认为是西方现代主义文学的先驱,他的文学风格被命名为“表现主义”。在卡夫卡之前,市面上流行的是现实主义文学,这种文学主张如实反映现实生活,关注的是人和客观世界的关系,我们之前解读过的《红与黑》《包法利夫人》都是现实主义文学的典型代表。而卡夫卡开辟的表现主义文学,主要关注的是人和自我的关系。做个不太恰当的比喻,现实主义文学首先要回答的问题是“我从哪儿来”“我要往哪儿去”,表现主义则更关心“我是谁”。

《城堡》被认为是卡夫卡的巅峰之作,最能体现他的创作风格与特征,接下来我们就一起走进这部作品。

故事从一个冬天的夜里开始,到处都是厚厚的积雪,土地测量员 K 独自来到城堡附近的村庄,他想在一家小客栈住一晚,第二天去城堡报到,开始工作。 城堡先是否认,后来又承认聘用过这么一名土地测量员。就是在这种模棱两可的、不确定的状态下,K 留在了客栈。第二天一早,K 向着城堡进发,虽然城堡看起来近在咫尺,可 K 就是没法接近它,最终在精疲力竭的状态下被人带回小客栈。

这个开头跟侦探小说有点像,平淡无奇的叙述里隐藏着好多悬念,比如,K 是不是真的土地测量员?城堡有没有聘用他?但是,这种相似仅限于开头,卡夫卡接下来采取的叙事策略是“反侦探小说”模式的,因为他不仅没有随着故事推进逐步揭晓谜底,反而根本没给出确定的答案。读完小说,除了可以确定 K 没有进入城堡以外,K 的身份、城堡的聘用等问题仍然没有答案。

城堡迟迟没有正式承认 K 土地测量员的身份,也拒绝他进入城堡。与此同时,却又指派了两名助手给他,这两人对 K 可以说是形影不离,让人分不清是协助还是监视。而且,为了方便与城堡之间的联络,城堡还派了一个名叫巴纳巴斯的信使专门传递消息。巴纳巴斯带来了一封来自城堡第十办公厅主任克拉姆的信,信中写道,如 K 所知,他已经被聘任在城堡的主人麾下供职,他的直接上司是村长,具体细节可以问村长。信里“如 K 所知,他已经被聘任”这个说法,似乎在暗示聘任不是城堡发起的而是 K 自说自话。更奇怪的是,K 自称土地测量员,城堡却让他向村长报告,可见信中许诺给 K 的工作并不是土地测量员。K 的身份之谜没有揭晓,城堡方面的动机又引出了新的疑团。

接到信的 K 以为事情有了转机,他把克拉姆当作自己进入城堡的突破口。为了让巴纳巴斯替自己传递消息,K 跟着他回到家里,之后又跟着巴纳巴斯的妹妹,来到村里专门接待城堡工作人员的酒店。在酒店时,K 意外得知克拉姆当晚就住在这里,于是他不惜违反酒店规定,试图偷偷留下过夜,以便寻找接近克拉姆的机会。在酒店的酒吧里,K 认识了吧台服务生弗丽达。原来,这名少女曾是克拉姆的情人,得知这一消息后,K 勾引了她,使这位弗丽达小姐成了自己的情人。K 原本想要借助这种方式拉近自己和克拉姆,也就是和城堡之间的距离,但是事情没有朝着他设想的方向发展。

暂时遭遇挫折的 K 只好带着克拉姆的信件找村长报到,没想到村长说村里根本没有需要测量的土地,自然也不需要土地测量员。村长又向 K 透露,城堡似乎在很久以前发出过聘用土地测量员的文件,但是任凭村长太太和 K 的两名助手怎么翻找,依然没能在浩如烟海的文件中找到这份聘用通知。虽然不能让 K 当土地测量员,但是既然 K 握有克拉姆的书信,村长就只好变通一下,给了 K 一份学校杂役的工作作为过渡。

庞大的官僚系统、臃肿的档案资料、低效的审核过程、不断推诿的行政手段,这些东西很容易让我们想到,卡夫卡是不是在讽刺官僚主义。在这种官僚主义的背后,就是以国家机器为代表的权力。城堡像是权力的化身,对于 K 这样的普通人而言,永远是可望而不可即的。法律专业出身,长期在保险行业工作的卡夫卡,对这种官僚主义及其背后的权力运转模式十分熟悉,所以在小说中进行批判与讽刺也是顺理成章。而且,这个主题在卡夫卡的其他小说里也出现过。因此,讽刺官僚主义成为对《城堡》众多解读中的一种。我们承认这种解读的合理性,不过却不愿意止步于此,伟大的作品往往具有多种维度的内涵,《城堡》更是如此。

言归正传,回到故事本身。因为勾引弗丽达,K 得罪了小客栈的老板娘,被扫地出门,他只好心不甘情不愿地带着弗丽达和两个助手去学校当杂役。不过,他一直不忘寻找接近克拉姆和城堡的机会。有一天,信使巴纳巴斯带来了克拉姆的第二封信,信上表达了对 K 所做的土地测量工作的赞许,并希望他再接再厉。问题是,K 根本没有测量过任何一寸土地啊!城堡为什么一边拒绝承认 K 的身份,一边又称赞他的工作?克拉姆为什么拒绝与 K 见面,又派信使和他联系?紧接着,在 K 与弗丽达的对话中,另一个疑问又浮出水面。K 告诉弗丽达,自己特别想要留在这里,也必须留在这里。听到这里,我们又不得不怀疑,是不是 K 导演了这一切,伪造了身份,想要以这种方式合法地居住在城堡的领地之内?再加上 K 在故事的开头曾对人说,他的助手带着测量设备随后就会赶到,但是直到小说结尾,所谓的助手和设备都没出现。退一步说,即便 K 说的是真的,城堡这么对他,他何必非留在这里,而不是带着弗丽达远走他乡呢?事实上,弗丽达倒是有过这种念头,只是被 K 拒绝了而已。

绕了一大圈,各种人物走马观花似的来了又走,故事却又回到了最初的疑问:对 K 来说,城堡到底意味着什么?伴随着疑问,故事仍在进行。请注意,我说的是在进行而不是继续。因为情节虽然不断铺开,却完全说不上有任何进展,就像一条河一直在分叉,却完全没有往前流。这就是表现主义文学一个特别重要的特点。表现主义忽视情节结构的营造和人物形象的刻画,小说就像流水账,写到哪是哪,出场的人物只有名字和职业,没有外貌特征,没有性格,即便是主角 K,我们也不知道他的年龄、身材、形象,我们甚至不知道他的名字。所以阅读《城堡》这样的小说,对于习惯了狄更斯、巴尔扎克等现实主义作家的读者来说是一种挑战,它迫使我们专注于小说传递的情绪,迫使我们不断地追问自我与世界的关系,不断地审视我们的生活和周围的一切,在此基础上形成读者与人物之间的情感共鸣。

只要 K 想留在这里,故事就仍然要继续。与弗丽达的关系没能帮助 K 联系上城堡,于是他又重新把希望寄托在信使巴纳巴斯身上。然而,K 发现弗丽达不愿意自己与巴纳巴斯一家接近,村里人也都心有灵犀地与巴纳巴斯家保持着距离。原来,这是因为巴纳巴斯的妹妹曾经拒绝过城堡里一个大官的追求,尽管城堡方面没有公开的惩罚,但是村里人都自觉地疏远了他们。巴纳巴斯一家采取了许多补救的措施,其中之一就是巴纳巴斯自愿担任信使,但是这些措施并没能挽回他们在村中的地位。卡夫卡花了大量篇幅讲述巴纳巴斯一家的故事,而这个故事与小说主线之间的联系其实相当松散。这种处理方式,也是卡夫卡在有意识地强化自己的文学风格,讲述这些旁逸斜出的故事不是为了刻画人物形象,而是为了传递一种荒诞的情感体验。从情节上看,这些枝节般的小故事造成了小说结构的失衡,但是从主题上看,它们又是十分必要的存在。

K 不顾弗丽达的反对,执意跟巴纳巴斯家交往,这彻底激怒了弗丽达,最终她抛弃了 K。正在此时,K 接到通知,让他去酒店等待克拉姆秘书的召见。匆匆赶到的 K 走错了房间,不得已只能听另一个城堡官员滔滔不绝地讲述城堡审讯工作的流程。原来,城堡都在晚上审讯,以便让随后的睡眠冲淡审讯的内容。这又是一个与主线无关的故事,又一次印证了城堡的荒诞。在 K 听得意识模糊的时候,克拉姆的秘书召见他了,睡意正浓的 K 在酒店走廊里见到了正准备离开的秘书。让 K 没想到的是,这次召见根本没有提到他在村里的工作,秘书只是告诉他,为了不让克拉姆的工作受到干扰,弗丽达必须回到酒吧工作。

当天晚上,弗丽达就要回到原来的岗位,而 K 正在与现任的酒吧服务员交谈,看上去这两人之间又将发展出一段故事,可惜卡夫卡并没有写完这部小说,故事只能靠读者自己去补全了。最后,小说在 K 与客栈老板娘的对话中戛然而止,留给读者与评论者无尽的猜想。其实,《城堡》这部小说有一个预设的结局,这个结局卡夫卡曾对好朋友布洛德口述过:K 在城堡附近转悠了一辈子,在生命弥留之际,城堡方面有人告诉他,虽然不能给予他在村中合法居住的权利,但是考虑到某些其他情况,仍然准许 K 在村里居住和工作。

小说的主要情节讲完了,接下来,我们再来了解一下关于小说的其他几种主流阐释。

与卡夫卡一样同为犹太人的布洛德认为,《城堡》是一部犹太民族的史诗,K 的遭遇和命运是对犹太人寻找家园的隐喻。同时,他还从宗教的角度出发,认为城堡象征着“上帝的恩宠”,人类与上帝之间存在着不可逾越的鸿沟,因此无论 K 怎么努力都无法进入城堡,只能被动地接受城堡的安排,就像人类永远无法掌握上帝的意志,只能等待上帝的恩宠或者惩罚。由于布洛德与卡夫卡之间的亲密关系,他的解读在很长一段时间内引导了评论界看待卡夫卡的方式。不过时至今日,政治与宗教角度的解读已经不再是主流,这不仅是因为卡夫卡在日记、信件等资料中并未流露出对政治与宗教的关注,更是因为人们不愿意限制住自己看待卡夫卡的视角,因为卡夫卡远比这更为深刻和博大。

另外一种曾经流行的解读来源于弗洛伊德的精神分析学。这种解读的拥护者运用弗洛伊德的理论,认为 K 与城堡的关系象征了他与父亲的关系,也就是一种反抗与压迫的模式。我们在开头就说过,卡夫卡性格安静内敛,但他的父亲却十分强势,他除了干涉过卡夫卡的职业选择以外,对他的婚姻也产生过巨大影响。卡夫卡一生有过三次婚约,但三次都以悔婚收场,父亲的干涉就是造成这种局面的原因之一。卡夫卡还曾经给父亲写过一封信,却一直不敢交给父亲。在信中,卡夫卡表达了对父亲的敬畏和恐惧,同时又渴望被承认、渴望被爱。这种错综复杂的父子关系成了评论者解读卡夫卡作品的钥匙。不过,以《城堡》的格局来看,单以父子关系作为解读的依据,无疑是窄化了小说的意义。

真正深刻而全面触及卡夫卡作品精神内核的解读,可能来源于形而上的角度。卡夫卡的日记里曾经多次提到著名的存在主义哲学家克尔凯郭尔,很显然卡夫卡在他的哲学中找到了许多共鸣。在卡夫卡生活的时代,资本主义的发展把物质文明提高到了一个前所未有的高度,启蒙主义倡导的科学与理性成为最高的价值规范,然而这一切却没能给欧洲带来长久的繁荣、平等和自由,一战的爆发让人们见识了技术带来的毁灭性力量,进而怀疑理性的权威。克尔凯郭尔和他的存在主义哲学就是引领这种思潮的先驱者,他试图把孤独的、非理性的个体当作哲学的出发点,重新定义自我与外部世界的关系。在这种思潮的影响下,包括卡夫卡代表的表现主义在内,各种现代主义艺术流派普遍表现出对理性的怀疑和对绝对价值的否定。在小说里,卡夫卡把 K 的身份设定为土地测量员,这个身份本身就是一个隐喻。土地测量意味着精确的控制、严格的管理以及对空间的最大化利用,这些都体现着现代科学与理性精神。然而身为土地测量员的 K 却始终无法得到城堡的认可,难怪有存在主义者认为城堡是绝对价值的隐喻,土地测量员 K 的故事代表了理性的个体对于绝对价值的不断追寻,而这种追寻不可避免地将以失败告终。

除了这些解读以外,关于《城堡》,还有社会学的、后现代主义的多种解读,不过我们似乎没有必要一一列举。法国哲学家波伏娃曾说过,其他的作家给我们讲的都是遥远的故事,卡夫卡给我们讲的却是我们自己的故事。在卡夫卡那些看似荒诞不经、离奇诡异的情节背后,在那些不断旁逸蔓延的故事中,在那些神神叨叨的对话里,现代人总能照见自己的影子。阅读《城堡》,你不会感受到酣畅淋漓的阅读体验,相反,它会不停地打断你,刺痛你,忤逆你的愿望,在你想要继续的地方戛然而止,让你不断思考自我与世界的关系。小说从来没有义务成为客观世界的影子,而《城堡》让世界成了自己的影子,这正是文学的奇妙之处。

在复述故事的过程中,我们陆续提到了卡夫卡作品背后的时代思潮、《城堡》的艺术特点以及对小说几种较为主流的解读,现在我们不妨对此做一番总结,以便能够更清晰地认识到为什么卡夫卡被称为人类历史上最伟大的作家之一。

首先,卡夫卡的文学风格被定义为表现主义,他是这个流派最具代表性的作家。表现主义的特点在《城堡》这部小说中体现得淋漓尽致,其中最主要的两个方面就是放弃情节结构的营造和人物形象的刻画,把写作重点放到情绪和氛围的营造上,为此不惜采用违背常识与规律的设定。所以《城堡》虽然情节破碎,结构失衡,人物形象单一,但是它所传递出的荒诞感、所采用的讲故事的方式却启发了包括马尔克斯在内的许多后来者。

其次,在卡夫卡生活的年代,人们享受着技术发展带来的福利,却也滋生出对理性的怀疑和对技术的恐惧,哲学家们开始重新思考哲学的出发点,重新估定价值、定义自我。随着一战爆发,这一思潮渐入高潮,并且催生出全新的现代主义艺术。卡夫卡的作品虽然独具一格,具有超越时代的普遍性,但他与时代的关系仍然不容忽视。

最后,对于《城堡》的主流解读包括政治的、宗教的、精神分析学的、哲学的等很多种,每种解读都有其合理之处,也有它们不尽人意的地方,我们了解这些分析和阐释只是为了帮助我们更好地进入文本本身,文学只有在阅读中才能体现它的价值。

撰稿:黄昱宁工作室 脑图:刘艳 转述:杰克糖

划重点

1.卡夫卡的文学风格被定义为表现主义,他是这个流派最具代表性的作家。

2.真正深刻而全面触及卡夫卡作品精神内核的解读,可能来源于形而上的角度。