《呼啸山庄》 黄昱宁工作室解读

《呼啸山庄》| 黄昱宁工作室解读

关于作者

作为著名的勃朗特家族的成员之一,艾米莉·勃朗特与她的姐姐们一样,具有过人的文字天分,但也同样敏感而多病,笼罩在早夭的宿命阴影中。1847年,她和两位姐姐同时以化名各出版了一部长篇小说。夏洛蒂的《简·爱》在当时得到了普遍的好评。与此形成鲜明对照的是,艾米莉的《呼啸山庄》引起了很大的争议,而且以负面评价居多。在《呼啸山庄》问世的一年之后,她便在疾病缠身中痛苦离世,年仅30岁。

将近半个世纪之后,随着《呼啸山庄》在评论界受到的推崇越来越多——甚至大有超过《简·爱》的趋势,小说问世之初面临的尴尬境地,也因此有了戏剧性的反转。当初对艾米莉的非议和误解,如今成了将她的经历和天分神秘化的依据。

关于本书

艾米莉·勃朗特一生只写过这一部作品,却在世界文学史上留下极其深刻的印记。在最重要的古典小说名单里,《呼啸山庄》始终占有一席之地。时至今日,当我们重新盘点文学史,在《呼啸山庄》之后都很难找到在任何方面模仿它的作品。在很多人看来,《呼啸山庄》是文学史上的一个神迹,一座奇妙的孤峰,它的风格是如此特别,以至于你找不到化用于其他文本的方式,连一丁点儿皮毛都学不到。

核心内容

整个故事涉及两个山庄的两户人家的两代成员,真正的时间跨度有三十多年。弃儿希克厉与呼啸山庄小姐凯瑟琳青梅竹马,但凯瑟琳根据世俗标准选择嫁给画眉田庄的林敦为妻。希克厉报复社会的行动在两个山庄引起连锁反应,影响了两个家族每个成员的命运。当一切风波平息,恩怨情仇尘归尘、土归土,惟有希克厉对凯瑟琳的思念穿越生死,永久回响在荒原上空。

你好,欢迎每天听本书,今天我们解读的是一本英国文学名著,19世纪传奇女作家艾米莉·勃朗特的《呼啸山庄》。她一生只写过这一部作品,却在世界文学史上留下极其深刻的印记。在最重要的古典小说名单里,《呼啸山庄》始终占有一席之地。

为什么说艾米莉·勃朗特是一个传奇?我们不妨先来看看她的生平。1818年,艾米莉生于英格兰北部约克郡的一个牧师家庭。勃朗特一家的所有成员几乎都有过人的文字天分,但也同样敏感而多病,笼罩在早夭的宿命阴影中。在清苦艰难的生活中,艾米莉和姐姐夏洛蒂、妹妹安妮从少女时代起,就把所有的热情和才华倾注在写作中。她们一起创作诗歌和小说。

1847年,她们同时以化名各出版了一部长篇小说。夏洛蒂的《简·爱》在当时得到了普遍的好评。与此形成鲜明对照的是,艾米莉的《呼啸山庄》引起了很大的争议,而且以负面评价居多,甚至有相当一部分读者将其形容为“恐怖的、可怕的、令人作呕的小说”。还有人猜想,这只是《简·爱》作者的一次早期的、不成功的尝试。

艾米莉没有任何渠道和时间为自己的作品辩护。在《呼啸山庄》问世的一年之后,她便在疾病缠身中痛苦离世,年仅三十岁。而且,以现有的少量历史资料看,即便艾米莉能活得更长一些,以她的性情和行事风格,也一定会选择默默地承受非议。艾米莉一生寡言少语。在姐姐夏洛蒂的眼里,她的性格独一无二,“比男人还坚强,比孩子还单纯,对别人充满同情而对自己毫无怜悯,无论在精神上还是在肉体上都对自己毫不宽容”。在生命的最后时刻,家人只能看着她坚定地像身体健康时一样工作。尽管夏洛蒂认为艾米莉是她在这个世界上“最心爱的人”,尽管在妹妹离世之后,她亲自重新校订出版《呼啸山庄》,并为之作序,但对于这部作品本身的价值,她似乎也并没有真正理解。

在给第二版《呼啸山庄》撰写的序言里,夏洛蒂含蓄地指出,妹妹本来就不合群,缺乏真正的乡间生活经验,手头的材料只能依靠聆听乡野村夫的聊天来获取,她收集到的荒村秘史往往局限于悲剧性和恐怖性的故事,再加上她个人的想象通常阴暗而不明朗,所以才会创作出这样极端的人物和情节。

将近半个世纪之后,随着《呼啸山庄》在评论界受到的推崇越来越多——甚至大有超过《简·爱》的趋势,小说问世之初面临的尴尬境地,也因此有了戏剧性的反转。当初对艾米莉的非议和误解,如今成了将她的经历和天分神秘化的依据。

人们很难想象,一个“除了上教堂或者到山上散步”之外很少跨出家门的年轻女子,哪来如此丰富和狂野的想象力;一部在结构、手法、风格上完全找不到其他作品可以参考借鉴的作品,究竟是怎样横空出世的。甚至,时至今日,当我们重新盘点文学史,在《呼啸山庄》之后都很难找到在任何方面模仿它的作品。在很多人看来,《呼啸山庄》是文学史上的一个神迹、一座奇妙的孤峰,它的风格是如此特别,以至于你找不到化用于其他文本的方式,连一丁点皮毛都学不到。

下面,我们就试着走进文本,探一探这座孤峰,看看《呼啸山庄》既让人畏惧又难以抗拒的魅力,究竟在哪里?

整个故事涉及两个山庄的两户人家的两代成员,真正的时间跨度有三十多年。不过,这个故事并没有从头讲起。实际上,在小说文本的起点——1801年,两个山庄已经经历过生死剧变。我们首先碰上的是这个故事的最外层的叙述者洛克乌,他自称是一个郁郁寡欢的厌世者,在英国境内找到一个与世隔绝的地方,名叫画眉田庄,他想去把那里租下来。他来到这个田庄附近的另一个山庄,找到业主。这个山庄就叫呼啸山庄,业主的名字叫希克厉。我们很快就会发现,无论是画眉田庄还是呼啸山庄,目前都归希克厉所有。

小说完全没有交代两座山庄的具体位置,你只是依稀知道这是两个英国的乡间农场,从环境描写看多半在北部,离利物浦不远。哪怕读完全书,你也很难找到与外部世界的联系,或与时代风俗、历史变迁直接相关的细节。甚至,你对这两个地方的面积、人口、结构的概念都会比较模糊,规模似乎可大可小。也就是说,这样一个时空是抽象的、是高度虚构化的,所以有人把《呼啸山庄》当成寓言甚至幻想小说看,虽然并不准确,却也有一定的道理。

总之,在小说开头,我们跟着外来客洛克乌,闯进呼啸山庄,被宅子里恶劣的环境和肃杀的气氛吓了一跳。房子里看不到温馨家常的生活气息,倒是有六七条恶狗扑上来围攻。主人希克厉一出场,就“跟他的居所和生活方式,形成了一个奇怪的对比”。

用现在的话讲,希克厉是一个很酷的形象,不修边幅,但气质不俗,并不输给乡间的地主绅士。对此,洛克乌的评价很生动:“他爱,他恨,全都搁在他心里,而且认为假使再要让人家爱他、恨他,那就分明是一件很不体面的事儿。”周边环境也在不断烘托着这个自闭的暴君形象,山庄里总是风雪交加。

某个晚上,洛克乌借宿在呼啸山庄,晚上伸手去关窗的时候,突然握住了一只冰冷的小手。一个宛若幽魂的超现实形象出现在这里,自称是凯瑟琳,也就是洛克乌先前在房间里找到的一篇日记的女主人。紧接着,希克厉下楼来,听洛克乌讲述了这番奇遇之后,情感突然崩溃。他跳上床,猛力开窗,泪流满面地大声请求凯瑟琳进来。然而幽魂再也不肯露面。

呼啸山庄里还有其他几个人物,彼此的关系显得奇特而紧张:比如,两个在外形和气质上形成鲜明对比、但都被周围的压抑环境苦苦折磨的青年男女,一个粗鲁无情的老男仆。截至此时,诡异的气氛全面铺开,巨大的悬念推着洛克乌和读者往前走。洛克乌发现,唯一可以成为突破口的是女仆纳莉,她从凯瑟琳和希克厉的童年开始就在这家里帮佣。在洛克乌的追问下,她终于从第四章开始,原原本本地叙述这两个山庄的故事。

由此,小说的第一人称叙述由外围旁观者洛克乌转到了贴身见证者纳莉。在纳莉的叙述中,不时根据需要插入故事中人物的叙述,或者他们的来往书信,所有这些信息拼接之后,才构成这个故事的完整面貌。因此,《呼啸山庄》的整个叙事系统采取了三重框架,在很多段落都宛若多声部合唱一般丰富。这种繁复精妙的结构在后现代文学中比较普遍,但是在古典小说里显得很超前。以至于小说发表之后,除了主题离经叛道之外,结构也成了很多评论者诟病的理由。他们提出的罪名是小说写得七拼八凑、不成体统。

纳莉的叙述从多年前的呼啸山庄讲起。那时的主人还是欧肖家族,总体来说这个山庄经营不善,从主人都仆人,都过着粗糙的生活。老欧肖有一个儿子叫亨德莱,脾气莽撞,智商不高。欧肖还有个女儿凯瑟琳,倒是生得聪明漂亮,还有那么一点类似假小子的野性。她刚满六岁,马房里的马就没有一匹是她骑不上去的了。有一天,老欧肖出门去利物浦,凯瑟琳要求他带条马鞭子回来当礼物。没想到天黑以后,老欧肖带回来的是一个浑身破破烂烂的野小子希克厉,说是在利物浦的街头捡来的流浪儿。

这个来历不明的男孩很快就成为欧肖家隐含的不安定因素。老欧肖越是照顾他宠爱他,就越是激起大儿子亨德莱对他的敌意。而且,希克厉和亨德莱每次冲突,希克厉从来没有在反应、气势上输给过亨德莱。他似乎有一种天生的傲气,全然无视自己寄人篱下的身份,哪怕亨德莱气急败坏地抓起铁秤砣砸中他的胸口,他也马上摇摇晃晃地站起来,逼得亨德莱只能暂时就范。

然而,老欧肖的身体急转直下,希克厉的保护伞没过几年就轰然倒塌。老欧肖发丧之际,亨德莱带了他新婚的妻子回来。可想而知,希克厉接下来的处境有多么糟糕,他被赶到仆人的住处,有事没事就要挨一顿鞭子、饿两顿饭。不过,那时的希克厉,似乎并没有受到太大的影响。他的所有热情,都寄托在凯瑟琳身上。老欧肖的辞世、亨德莱夫妇的薄情,倒是让这两个年纪相仿的孩子成了相依为命的伙伴,他们最大的乐趣就是大清早一起跑到荒原里玩一整天。在某种程度上,凯瑟琳带给希克厉的,是超越现实处境的平等自由的幻象。凯瑟琳左右了希克厉所有的喜怒哀乐。在希克厉看来,征服凯瑟琳就是征服全世界,反过来,失去凯瑟琳就意味着万劫不复。

有天晚上,希克厉和凯瑟琳跑到附近的画眉田庄偷看里面的人。展现在两个少年眼前的是跟呼啸山庄迥然不同的面貌:房间里铺着地毯,天花板上有玻璃吊灯,环境洁净、安宁、富有。值得注意的是,这一段的插叙是通过希克厉的视角展开的,他看到了屋里的兄妹俩在为无聊的事情温和地争吵。他一眼就在这温馨的画面中看到了他们的精致、脆弱和缺乏生气,于是发出了这样的感叹:哪怕给我一千条生命,我都不愿意跟埃德加·林敦在画眉田庄的境况交换。

埃德加·林敦正是画眉田庄的少爷,跟他在一起的是他的妹妹伊莎蓓拉。我们从情节后来的走向可以得知,刚才这一幕,如果视角换成凯瑟琳,那一定是另一种样子。在她眼里,画眉田庄代表着安全、文明、井然有序,他们的生活方式让她突然意识到自己的未来还有另一种可能,一扇看起来更美好更宽阔的大门在向她徐徐打开。

在那天晚上,凯瑟琳被画眉田庄的狗咬伤,因而留在田庄里休养,希克厉一个人回去了。五个礼拜以后,凯瑟琳痊愈,在圣诞节回到呼啸山庄时,至少在表面上已经成了一个淑女。画眉田庄和呼啸山庄开始频繁交往,林敦少爷按部就班地以绅士礼仪向凯瑟琳献殷勤,而凯瑟琳的哥哥亨德莱觉得这是个光耀门楣的机会,当然全力怂恿妹妹与他在一起。我们可想而知,面对这样的变化,希克厉的整个世界都摇摇欲坠,矛盾一触即发。在一次与林敦的正面冲突中,希克厉把一盆热苹果酱汁倒在他脸上,但随即被亨德莱关进了阁楼,饱受侮辱。希克厉当时跟纳莉说,这个仇我一定会报,但是我会找到合适的方式再报。

我们再来看看在这场冲突中,林敦和凯瑟琳是什么表现。被酱汁浇到之后,林敦全无还手之力,只能抽抽噎噎地哭。对于这个局面,就连此时跟林敦已经渐生情愫的凯瑟琳,也相当不屑。她先是埋怨,再是轻蔑,最后直接呛了他一句——“你又没给人杀掉。”从这些细节中,我们可以感知,在凯瑟琳心中,两股力量,两种人生,已经开始撕扯她。一场惊心动魄的拉锯战才刚刚拉开帷幕。

此后的时间线,在纳莉的叙述中显得比较模糊。总的来说,大约前后有五年,发生了一系列事件。我们可以粗略估算,几个孩子用些时间跨过了青春期,凯瑟琳出落成“这山村一带独一无二的女王”。接着,亨德莱的妻子难产,留下一个叫哈里顿的儿子以后去世。她的死给了亨德莱沉重的打击,从此他沉湎于酒精,连孩子都疏于照顾,有一回在喝得酩酊大醉时还差点把怀里的孩子从楼梯上摔下去,幸好被希克厉接住才免于一死。山庄的经济状况也每况愈下。而一直在旁边观察的希克厉,暗自高兴,耐心地等待报仇的机会。

然而,林敦的求婚打乱了希克厉的复仇计划。凯瑟琳同意了这桩婚事,但转过身就跑到厨房里跟纳莉促膝长谈,把自己的情感详细解剖了一番。这一段写得像诗歌一般,经常被后人引用。按照凯瑟琳的说法,对于林敦,她爱他的年轻俊俏、富有体面,但是在她的内心深处,她知道自己做错了,因为她对于希克厉的感情,才真正穿透了灵魂。林敦给她许诺的,是一个天堂一样完美的环境,但是她说,在梦里,“天堂不是我的家,我哭碎了心,闹着要回到人世来,惹得天使们大怒,把我摔下来,直掉在荒原中心,掉在呼啸山庄的高顶上,于是我就在那儿快乐得哭醒了。”归根结底,凯瑟琳认定——“希克厉比我自己更像我自己,他就是我自身的存在”,所以,外界的一切,不管是婚姻还是别的什么,都无法将他们俩真正分开。

从这里我们就可以看出,《呼啸山庄》里的情感冲突,从一开始就没有停留在世俗层面。凯瑟琳的选择困境并不仅仅是阶层差距或者现实需求,同时也包含着她对自我、对本性的认识。究竟是顺应还是压抑这种本性,她在不同时期有不同的选择。人们通常会惊叹《呼啸山庄》里凯瑟琳和希克厉的情感联结是如此强韧不息,却往往会忽略,在相反方向,林敦以及他代表的生活方式,对于凯瑟琳同样有着强大的诱惑力。

为了接受林敦的求婚,凯瑟琳也编织了可以自圆其说的理由。她告诉纳莉,如果自己嫁给希克厉,那么他们两个只能去讨饭;但是,如果嫁给林敦,那她就可以用丈夫的钱帮助希克厉抬起头来,安排他从此再不受她哥哥的欺负。这种幼稚的、自欺欺人的说法当即遭到纳莉的反对,同时也深深伤害了正在厨房门外偷听的希克厉。他立刻离家出走,消失得无影无踪。凯瑟琳为此生了一场大病,而林敦家也确实不负他们良善仁慈的美名——林敦的父母为了照料病中的凯瑟琳,甚至染上热病,相继撒手人寰。

无论如何,截至此时,风波似乎暂时平息,凯瑟琳嫁给林敦,带着纳莉一起住进画眉田庄,岁月一度静好。但是,希克厉终究还是回来了,而且似乎这些年混得还行。小说没有交代他有过怎样的经历,只是通过洛克乌的提问设想了几种可能:或是到欧洲大陆念书,或是在大学里考到了免费生的名额,或是逃到了美洲,赚到钱以后衣锦还乡,或是干脆通过拦路打劫之类的勾当发家致富。

在《呼啸山庄》出版的年代,类似的路径在英国的传奇故事里很常见,纳莉推测也许这些行当希克厉都干过一阵子。在整部小说里,希克厉几乎就是这个封闭空间里唯一与外界保持接触的人,他身上的那种野蛮的生气,与林敦的温良仁厚但精致而无趣,形成鲜明的对比。

希克厉一回来,就闯进画眉田庄,让此时已经怀孕的凯瑟琳又惊又喜。然而,希克厉是带着全盘复仇计划来的,他追求林敦十八岁的妹妹伊莎蓓拉,既图谋林敦的家产,也要逼得凯瑟琳失控。凯瑟琳果然魂不守舍,她跟希克厉的几次相遇的场面,都显得无比激烈。展示在读者面前的,是一对爱恨纠缠的情侣,他们之间的结越打越死,最终难逃绷断的结局。病中的凯瑟琳受到强烈刺激,在见过希克厉最后一面之后近乎疯癫,产下女儿小凯瑟琳之后就去世。可想而知,希克厉的心也跟着死了,但他的复仇计划并没有停止——在剩下的几十年时间里,在别人眼里,他成了一个徒有躯壳的魔鬼。

希克厉先是将伊莎蓓拉诱骗私奔,回到呼啸山庄以后又对她极其冷淡,几乎到了虐待的程度。伊莎蓓拉逃走以后,生下她和希克厉的儿子小林敦,此后没过多久,便在抑郁中客死他乡。伊莎蓓拉的哥哥林敦想把外甥接回画眉田庄,却被希克厉阻挠。小林敦跟着希克厉回到呼啸山庄以后,同样受尽冷遇。在他的亲生父亲希克厉看来,小林敦从名字到长相到性格,都更像林敦家的人,温和羸弱,不堪一击。而此时的山庄里,酒鬼亨德莱早已病逝,他的儿子哈里顿天资聪慧,希克厉却故意不让他受教育,以此来报复他父亲当年的所作所为。

接着,希克厉又利用小林敦与小凯瑟琳在荒野上偶遇的机会,诱骗小凯瑟琳到呼啸山庄,然后逼迫她嫁给已经病入膏肓的小林敦。此后的局面就相当明朗了:林敦去世,由于女儿已经嫁给小林敦,所以画眉田庄和呼啸山庄的财产事实上都落到了希克厉手里。但是希克厉并没有因此就快乐起来。在复仇中,他一天天老去,也越来越热切地等待死去之后到地下与凯瑟琳相会。

上述情节发生在小说的后半部分,节奏很快,似乎时易世变、生死更迭都在转瞬之间。需要注意的是,两个山庄的两代成员的名字、亲缘关系以及性格特征,紧紧缠绕在一起。希克厉的儿子以他的情敌林敦的姓氏来命名,林敦的女儿则与母亲凯瑟琳的名字完全相同,而亨德莱的儿子哈里顿的性格和境遇,明显让人联想到当年的希克厉。所有这些爱人、仇人,其实彼此之间都是亲戚。如此重叠和错位,显然是作者刻意为之的结果,这样写的直接效果是:这仿佛成了一个循环发生的故事,两个山庄的第二代,似乎在某种程度上重演上一代的故事。将近百年之后,我们在加西亚·马尔克斯的《百年孤独》里也看到了类似的安排,家族里几代人物的名字相互交错,家族宿命反复循环。当然,《百年孤独》的规模比《呼啸山庄》大大扩展,但表达效果多少有一点异曲同工。

从这里我们也可以看出,《呼啸山庄》并不是一个可以用严格的现实主义规则去度量的作品。推敲其与现实对应的细节是否符合生活逻辑,并不是阅读这部小说的正确方式。同样的,《呼啸山庄》的故事框架很容易被概括成穷小子与富家女的爱情悲剧——穷小子因爱生恨,进而报复社会。因此,如果我们在其中看到尖锐的阶级矛盾,是顺理成章的。但是,仅仅看到这一点,也是远远不够的。

英国女作家伍尔夫认为,促使艾米莉创作《呼啸山庄》的灵感并非来自她自身的痛苦,而是一种更为笼统、宏大的概念。她看到一个杂乱无章的世界,却觉得有能力在书中把它统一起来。如果我们顺着伍尔夫指出的路径,就会发现艾米莉·勃朗特实际上是大刀阔斧地砍掉生活中很多折中的、暧昧的部分,留下色彩最鲜明的部分,形成最为强烈的对照。我们知道,日常生活中的人物关系也好、行事逻辑也好,通常是不会“把话说绝、把事做绝”的——但在《呼啸山庄》中,艾米莉就要把人、事、物推到绝境,就是要展示给读者看,撕掉那些伪装之后,这个世界上存在的那些对立和冲突,比如爱与恨、贫与富、文明与自然,它们的本来面目,究竟是什么样子。

书里反复出现希克厉与林敦的比较、呼啸山庄和画眉田庄的比较。年幼的凯瑟琳曾经看着希克厉从这边出门,紧接着林敦从那边进门时,发出这样的感慨:“这鲜明的对比就像是一个触目凄凉、荒山起伏的产煤区,一霎时换成了一片青翠、肥沃的山谷。”伍尔夫所谓的“更为笼统”的概念,实际上正是这种简洁的二元对立的架构——小说凭借着这样的架构,在荒原上搭建起了人类情感的微缩景观。

然而,比这种对照更为惊心动魄的,是挣扎在其中的人和人性。凯瑟琳的理智完全屈服于社会秩序的同时,始终意识到自己的灵魂和情感与希克厉同在,与荒原同在,最终不惜用生命呼应了来自它们的召唤。她在一个世界里越是清醒,在另一个世界里就越是疯狂,两个截然相反的世界不仅存在于她身外,更常驻在她的内心。

我们要特别注意一下小说的主要叙述者纳莉。她在叙述中的情感倾向很有意思,有点像墙头草,时而同情希克厉,时而站在林敦的立场上把希克厉谴责为恶魔,时而又站在旁观者的角度对凯瑟琳的做法评头论足,不仅始终处在摇摆不定的状态中,而且其见识和口吻似乎也不太像一个从没受过什么教育的女仆。

实际上,我们完全可以把纳莉看成一个集体视角,集世俗观点之大成。在这个充满极端人物的小说中,唯有纳莉是我们比较熟悉的那种普通人。纳莉在某种程度上,是代替读者发声,我们通过她对于整个故事的议论,通过她的反复改变立场,也能审视我们自己的态度,进而体会到世俗的评判与小说所展示的灵魂冲撞之间,存在着意味深长的落差。《呼啸山庄》的多元阐释空间,因此就有了进一步开掘的可能。

我们已经在讲述整个故事的过程中,列举了《呼啸山庄》的两大特点:第一,在叙述上采用三重框架,其精妙繁复的结构在古典小说中独树一帜。第二,小说主题具有多元阐释空间,以具有超现实意味的二元对立架构建立人类情感的微缩景观。在解说最后一个特点之前,我们先来看看这个故事的结尾。

无论呼啸山庄里是多么压抑痛苦,时间终究在缓慢流逝,新旧更替无可阻挡。小林敦病重不治,守寡的小凯瑟琳却在与哈里顿的交往中发现了他的过人天分和善良本质。小凯瑟琳教哈里顿读书识字,哈里顿则视小凯瑟琳为女神。

就这样,在希克厉的眼皮底下,当年希克厉与凯瑟琳之间的情感模式在哈里顿与小凯瑟琳之间重演,历史在呼啸山庄里又完成了一个轮回。只不过,这一次,外部条件不像当年那样严酷,希克厉也已经心如止水,没有欲望兴风作浪,而林敦的基因似乎在小凯瑟琳身上也赋予了某种更为理智的元素。所以这段感情在小说结尾顺利开花结果,两个家族的血脉似乎终于找到了与这个世界妥协的方式,能够健康正常地延续发展了。

安排一个传奇在将近收尾处终于滑进现实的轨道里,这或许可以视为作者对世态人心的把握。但是,小说真正的结尾并不是人间伊甸园,而是坚定地落在希克厉身上。他对凯瑟琳的思念不为俗世所容,却能够穿越时空,凯瑟琳的脸出现在他视野里的所有东西上,无论是石板、云朵还是空气,都是他的凯瑟琳。他甚至撬开过凯瑟琳的棺材,看看凯瑟琳是否还在那里等待他,然后把凯瑟琳挨着林敦那一边的棺木完全封死,在另一边为自己留下一个墓穴。当末日越来越近时,希克厉干脆绝食,迫不及待地拥抱死亡。在小说的最后一章,希克厉去世,小说最外层的叙述者洛克乌来到他和凯瑟琳以及林敦三人的墓地。他说,怎么能想象,在这么一片安静的土地下面,长眠者竟会不得安睡呢?

如此强烈的情感,从地下渗透到地上,从文字里散发到文字外,成为《呼啸山庄》最为鲜明的特色。与情感表达的饱和度相比,文本的结构、技术上的特点反而显得无足轻重了。再加上艾米莉·勃朗特善于以景物烘托人物情感,使得整部小说读来情景交融、荡气回肠、粗犷而澎湃,具有某种无可言说的神性与诗性之美。

最后我们再来回顾一下本期内容里的知识要点。

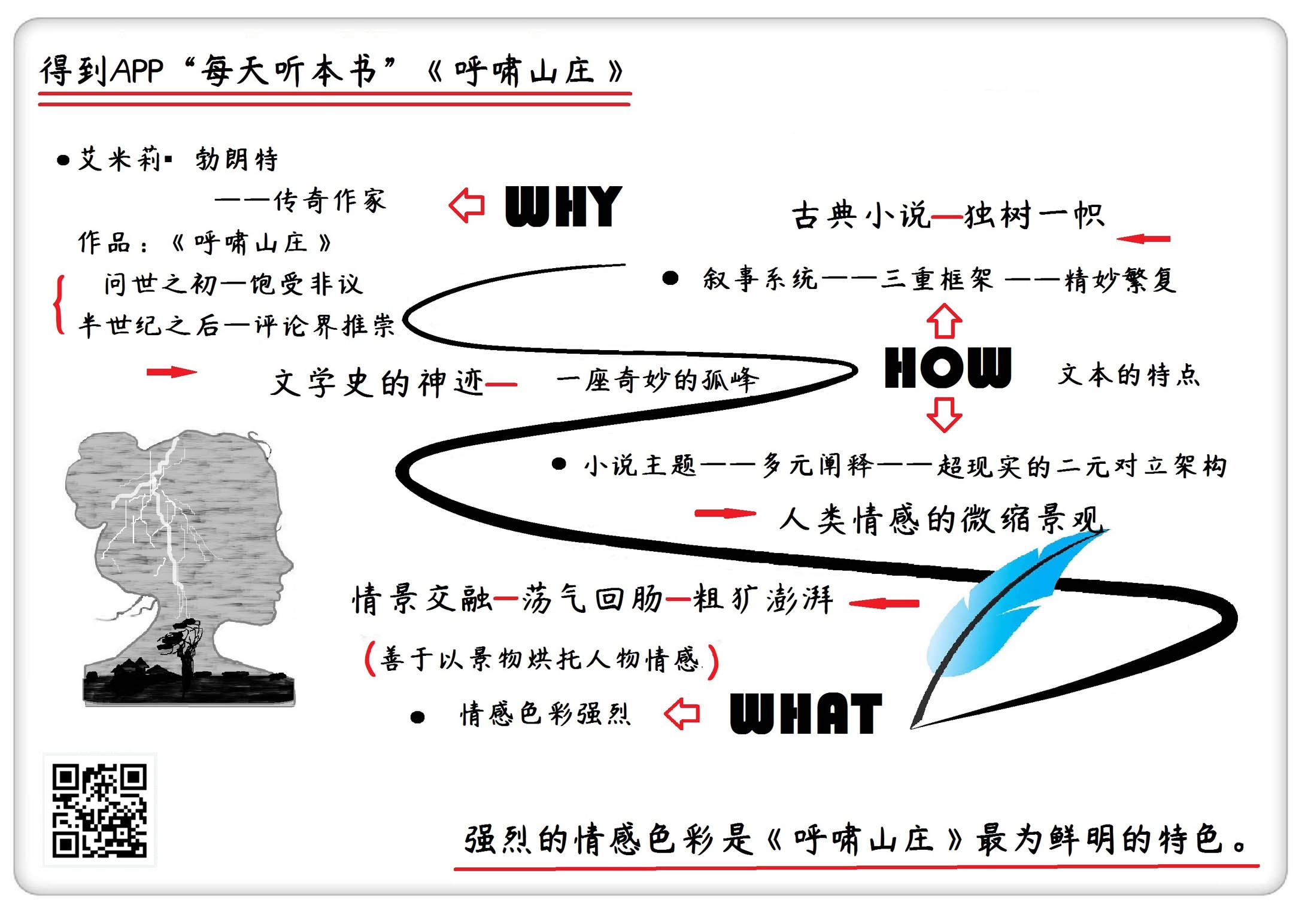

第一, 19世纪的传奇女作家艾米莉·勃朗特的《呼啸山庄》在问世之初广受非议,将近半个世纪之后,才开始得到评论界的推崇。在很多人看来,《呼啸山庄》是文学史上的一个神迹、一座奇妙的孤峰。

第二, 《呼啸山庄》的整个叙事系统采取了三重框架,在很多段落都宛若多声部合唱一般丰富。这种繁复精妙的结构在后现代文学中比较普遍,但是在古典小说里显得很超前。

第三, 《呼啸山庄》并不是一个可以用严格的现实主义规则去度量的作品。推敲其与现实对应的细节是否符合生活逻辑,并不是阅读这部小说的正确方式。小说主题具有多元阐释空间,以具有超现实意味的二元对立架构建立人类情感的微缩景观。

第四, 小说最让人难忘的特点是情感色彩的强烈。与情感表达的饱和度相比,文本的结构、技术上的特点反而显得无足轻重了。再加上艾米莉·勃朗特善于以景物烘托人物情感,使得整部小说读来情景交融、荡气回肠、粗犷而澎湃,具有某种无可言说的神性与诗性之美。

撰稿:黄昱宁工作室 脑图:摩西 转述:杰克糖

划重点

1.在很多人看来,《呼啸山庄》是文学史上的一个神迹、一座奇妙的孤峰,它的风格是如此特别,以至于你找不到化用于其他文本的方式,连一丁点皮毛都学不到。

2.《呼啸山庄》的整个叙事系统采取了三重框架,在很多段落都宛若多声部合唱一般丰富。这种繁复精妙的结构在古典小说里显得很超前。

3.《呼啸山庄》并不是一个可以用严格的现实主义规则去度量的作品。