《变形记》 李迪迪解读

《变形记》| 李迪迪解读

关于作者

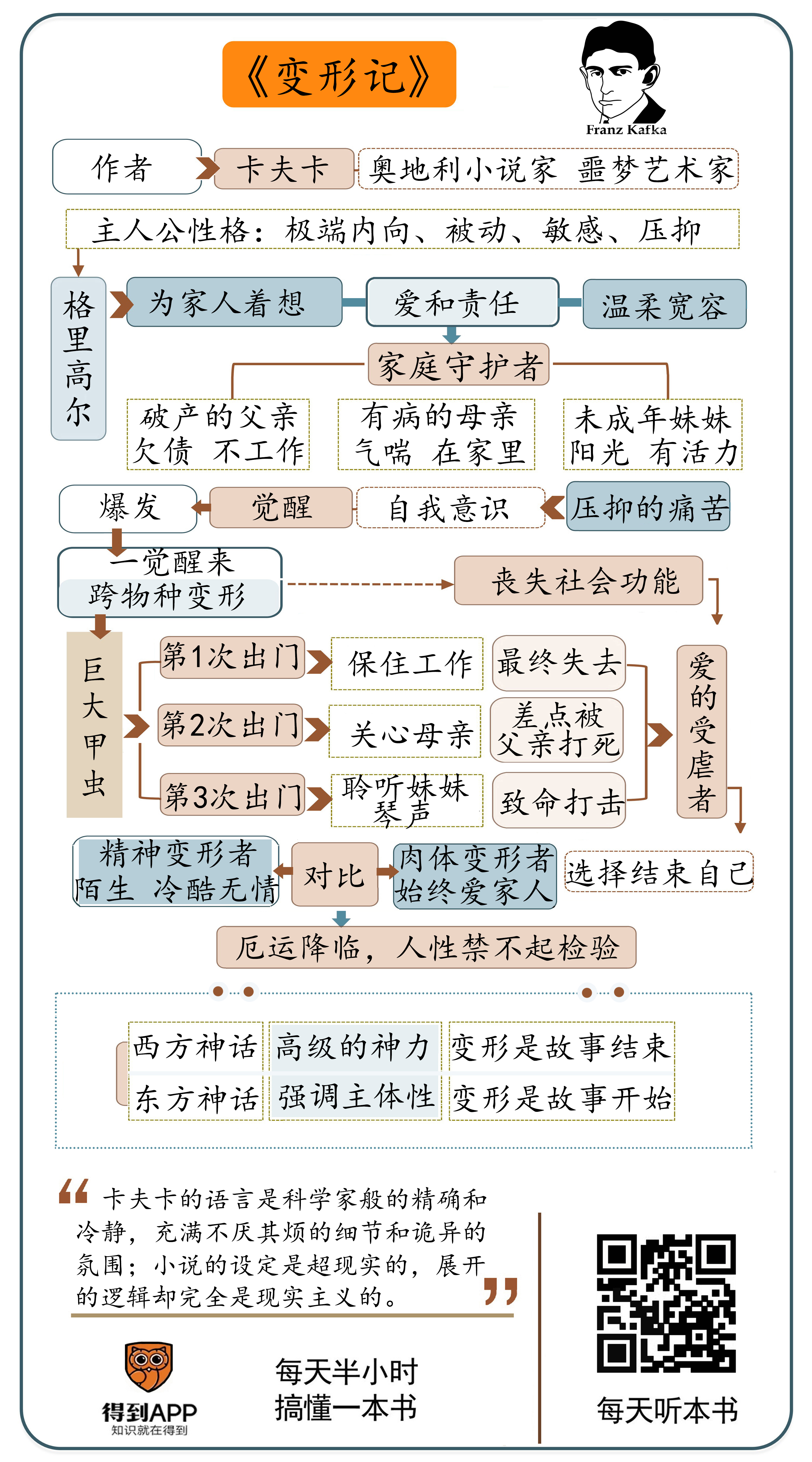

弗兰兹·卡夫卡(1883年7月3日~1924年6月3日),小说家,生活于奥匈帝国,本职为保险业职员。主要作品有小说《审判》、《城堡》、《变形记》等。卡夫卡与法国作家马赛尔·普鲁斯特,爱尔兰作家詹姆斯·乔伊斯并称为西方现代主义文学的先驱和大师。

关于本书

《变形记》是卡夫卡著名的中篇小说,完成于1912年,1915年出版。

小说主人公格里高尔是一家公司的旅行推销员,用自我牺牲的爱守护着整个家庭。一天清晨醒来时,他变成了甲虫,不仅丧失了生活和工作能力,还被视为家庭的负担和耻辱,父母、妹妹对他的态度骤然反转,最终格里高尔在饥饿中孤独地死去。

核心内容

《变形记》以超现实的设定开篇,展开的逻辑却完全是现实主义的,这让它产生了诡异的噩梦般的气质,这是卡夫卡独有的气质。小说用精确如科学家的笔触和敏感的艺术家之心描绘出了一个充满悖谬的世界。变成虫子后的格里高尔愈发显露出他美好的人性,而相比之下他的家人才更像是变形者:他们从温情脉脉的家人,变成了冷酷无情的陌生人。这是卡夫卡本人的故事,也是我们每个人的故事。

本期音频分为四部分,分别讲主人公格里高尔变形的原因,以及变形的三个阶段。从细节出发,用“掰开揉碎”的方法还原文本,走进卡夫卡的精神世界。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书是卡夫卡的《变形记》。

文学史上有两个著名的《变形记》,一个是古罗马大诗人奥维德的,讲了250个神话传说中的变形故事。另一个是近现代奥地利小说家卡夫卡的,讲的是一个人变成甲虫的故事。今天我们讲的是后者。

《变形记》是卡夫卡最著名的代表作之一,一个中篇小说,写于1912年,1915年发表,是卡夫卡为数不多的生前发表的作品。如今这个故事早已家喻户晓,还入选了我们的高中语文教材。它对文学史的影响非常深远,我们就举一个例子:马尔克斯曾经说,正是《变形记》的开头让他明白了小说原来还可以这么写:一天早晨,格里高尔·萨姆沙醒来,发现自己变成了大甲虫。接下来,卡夫卡对格里高尔变成甲虫这件事没做任何解释,格里高尔和他的家人也没去想他为什么就变成了甲虫,故事就以这么不讲道理的魔幻开头,顺着完全现实的逻辑进行了下去。当时还在读大一的马尔克斯立刻开了窍:“我姥姥不也这么讲故事的吗?”从此走上了文学道路。可以说,没有《变形记》就没有《百年孤独》和魔幻现实主义。

没错,我们的祖先都是这样讲故事的,你不妨回忆一下小时候听过的神话传说,跨物种的变形是多么容易发生,这是因为我们的祖先相信灵魂是不灭的,可以在不同物种之间轮转。精卫到东海游玩,不幸溺水身亡,死后变成神鸟,要把东海填平。狐狸或白蛇为了得到爱情,变成迷惑书生的美女。孙悟空为了长生不老,学得七十二变的法术,可以变成任何物种和形象。水泽仙女达芙妮为了摆脱阿波罗疯狂的追求,在众神的帮助下变成一棵月桂树。美少年那喀索斯爱上了自己的影子,死后被宙斯变成了水仙花。你看,西方神话传说里的变形通常来自更高一级的神力,来自神明的诅咒或赐福,故事的重点在于变形的原因,变形是故事的结局;而中国古代的变形故事通常来自个体的主观意愿或是修炼多年后获得的本领,带有很强烈的主体性,变形是故事的开始。

卡夫卡既熟悉古希腊罗马的变形神话,也研究过《聊斋志异》的德译本,他曾在给友人的信中赞叹说,“这些中国鬼怪故事真是精妙绝伦”。他的《变形记》更像是一个“中国鬼怪故事”。变形是故事的开始,重点在于变成其他物种后,如何与人类相处。人物的变形也并非来自神明的诅咒,更像是来自他深藏的痛苦和觉醒的自我意识。

现在,就让我们快点进入格里高尔的世界吧。我的解读分为四部分,首先我们来分析变形发生的那一刻,推测一下变形的原因,然后我们按照格里高尔三次走出房门的经历,说说变形的三个阶段和最终结果。

先说原因。卡夫卡没有直接告诉我们格里高尔变形的原因,但是,变形真的没有原因吗?我们不妨来扮演一个文本侦探,试着推测一下。

从开头说起:“一天早晨,格里高尔·萨姆沙从不安的睡梦中醒来,发现自己躺在床上变成了一只巨大的甲虫。”

卡夫卡被称为“寓言作家”,他不会随随便便给人物起名字,也不会随便使用任何一个词。所以我们先说说主人公这个名字:格里高尔(Gregor),在德语中是“守护者”的意思,萨姆沙(Samsa,读音为zamza)是姓,德语拼写跟卡夫卡(Kafka)结构一致,用意明显。故事中,格里高尔是个旅行推销员,这是非常辛苦的工作,需要每天清晨四点钟起床,赶五点钟的火车,这样的生活已经像钟表一样雷打不动地过了五年,而他之所以这么拼,是因为他有一个破产的父亲,欠了这家公司一大笔债务,而且也不打算工作了;他的母亲有气喘病,只能呆在家里;妹妹格蕾特(Grete)17岁,还不能工作。顺便说一句,Grete是Gregor的阴性变体。格里高尔这个人极端内向、被动、敏感、压抑,而格蕾特是他的反面,她外向、阳光、直爽,充满青春活力。格里高尔很宠爱妹妹,妹妹喜欢小提琴,格里高尔就暗下决心,一定要送她去音乐学院读书,这可是他们的父母连想都不敢想的。格里高尔有强烈的家庭责任感,他的目标不仅是还清负债,还要维持一家人体面的中产生活:所以五年来,家人住的是他租下的一套舒适的大公寓,还雇有一个女佣,一个厨娘。总之,变形前,年轻的格里高尔是整个家庭唯一的经济来源,他用生命在赚钱,是整个家庭的守护者。

好,我们说完了主人公的名字,再来说甲虫(Ungeziefer)。在德语中,这个词并不是中性的,它指的是害虫,或者有害的动物,害畜。它的词源是中古高地德语中的两个词,大意是“不洁而无法用以献祭的牲畜”,马丁·路德曾经在《圣经》的德译本中使用这个词,后来曾被用来指不信基督教的犹太人。

这样看来,小说的第一句话其实已经暗示了整个故事:一个家庭守护者一觉醒来变成了一只害虫。这转变究竟是怎么发生的呢?

我们往下看。格里高尔发现自己变形后,他的反应不是惊慌失措也不是大声求救,而是想“再睡一会儿,忘掉这件晦气事”。这看上去很诡异,但是,如果你知道他是个多么逆来顺受的人,就不会觉得有多奇怪了。但格里高尔没法再睡一会儿了。他平时习惯侧着睡,而现在他的甲虫身体太笨重,根本翻不了身。折腾一番后,他放弃了,于是躺在床上思考起了人生。他好像恍然大悟一样,突然可怜起自己来。他想:“啊,天哪,我挑上了一个多么累人的差事!长年累月到处奔波。再加上经常出门的那种烦恼,担心各次火车的倒换,不定时的劣质的饮食,而萍水相逢的人也总是些泛泛之交,不可能有深厚的友情,永远不会变成知己朋友。让这一切都见鬼去吧!”他还想:“这么早起床,简直把人弄得痴痴呆呆了。人必须要有足够的睡眠。但如果自己晚起一点,立刻就会被解雇。如果不是为了父母,为了还清父亲欠的债,我早就辞职不干了。”

格里高尔思考完人生,一看表吓了一跳,已经六点三刻了!闹钟每天四点钟响,今天他竟然一点没听到。这时,家人来敲门了,方式各不相同。首先是母亲,声音异常和蔼,说:已经六点三刻了,你不赶火车了吗?然后是父亲,用拳头敲门,低声喊着格里高尔,格里高尔,像是责备和警告。最后是妹妹,她轻轻地说:你不舒服吗?你需要什么东西吗?开开门,我求你了。格里高尔呢,一边暗自庆幸自己多年的差旅生活让他养成了睡觉锁门的好习惯,一边答应着:是,是,我这就起床,马上就好!

格里高尔还是像人那样用一条腿撑起整个身体,却控制不了其他的腿,导致那些腿“就像散了架,痛苦不堪地乱颤”。后来,他笨重的下半身撞到床腿,“一阵彻骨的痛楚”。当他开口说话,他惊讶地发现,自己的声音也变了,书里是这么写的:“这分明是他从前的声音,但这个声音却掺和着一种从下面发出来的、无法压制下去的痛苦的叽喳声”。

我们可以推测,格里高尔的变形,源于他内心深处压抑已久的痛苦感受。一方面,他对家庭有强烈的爱和责任感,另一方面,他要被这样的生活压垮了。就在这天清晨,半梦半醒之间,压抑的潜意识爆发了,就像一场噩梦,格里高尔的痛苦让他变成了一只无法起床的甲虫。他的变形,并不是像西方神话传说那样来自于神明的诅咒或赐福,而是像中国古代的变形故事那样,来自于他觉醒的自我意识。不过,站在格里高尔家人的立场,这种觉醒可不是什么好事儿。

这就说到格里高尔变形的过程和结果了。作家纳博科夫分析过《变形记》,认为这个小说是按照3这个数字去结构的:变形后的格里高尔曾经三次走出房门,他的变形和家人对他的态度也经历了三个阶段。我们不妨就用这个方法对小说进行梳理。

第一次出门的情形是这样的:家人敲门无效后,公司的办公室主管来找格里高尔了。这位主管用各种方式威胁格里高尔,说,你胆敢不准时上班,就有被公司解雇的危险了。格里高尔想,自己就是从床上掉下去摔死也得开门了。他激动地说了一通对公司表忠心的话,但这时他的语言已经无法与人类沟通了,在门外的妹妹听来,“那是一种牲畜的声音。”一番痛苦的挣扎后,格里高尔终于摔下了床,用柜子做支撑站了起来,并用自己的硬腭死命咬住钥匙,竭尽全力转动钥匙,打开了门。这一举动,让他浑身火辣辣的痛,硬腭也受了伤,流了一滩血。

刚才我们是从格里高尔的主观视角来讲故事的,现在我们不妨从客观的全知视角来看看这一幕。从开门这个细节,你可以推断,变形后的格里高尔大约有一米高,很宽大。你可以想象这么大一只甲壳虫像人一样直立在你面前的样子,确实很吓人。那么,他到底是哪种甲壳虫呢?卡夫卡并不想让读者心中有那么明确的形象,他曾经再三叮嘱出版社:千万不要在封面上画出那只甲壳虫的样子。不过,可以肯定的是,根据卡夫卡充满细节的描述,以及作家和昆虫学家纳博科夫的分析,既不是蟑螂,也不是臭虫或屎壳郎。我查了一下,世界上总共有三十多万种甲壳虫,你尽可想象他的样子。不过请注意,不管他长什么样,他都是一只又胆小又脆弱的甲壳虫,绝不会伤害任何人。

说回故事。格里高尔终于打开门,主管吓得魂不附体,母亲晕倒在地,父亲恶狠狠地捏紧拳头,仿佛要将格里高尔打回房间,然后又蒙住双眼哭了起来,这一举动意味着厌恶和羞耻。格里高尔呢,他居然异常冷静地请求主管不要开除自己,他说:“我马上就穿好衣服,包好推销样品就走,我不是不听话的人,我喜欢工作,虽然出差很辛苦,但我不能没有这份工作”……当然,已经没人能听懂了。主管转身就跑,格里高尔想去追他,这时,他突然摔倒了,很多只脚都落在了地上,那一刻,他在这一天早晨第一次感到了身体上的舒适:原来,他是可以趴在地上,用他的很多条细腿同时行走的。这时,他感到了一种作为甲虫的解脱。当然,他的家人可接受不了,母亲大喊救命,父亲拿起手杖,一边跺脚一边发出赶牲口的嘘嘘声,把他赶回了自己的房间。格里高尔进门的时候,是从半扇门里竖着挤进去的,为此他卡在门上,擦伤了腰。这时,父亲用手杖使劲儿推了他一把,这一举动让他立即血流如注,跌进了房间。门关上了。

就这样,他们把格里高尔隔离在房间里,不看,不听,不说,假装这事不存在。母亲充满恐惧,父亲满怀羞耻和怨恨,因为一家人的生计又要他来操心了。只有妹妹还在关怀格里高尔,偷偷给他送吃的喝的。但妹妹其实也是害怕格里高尔的,比如,她进门送食物前要敲门,暗示格里高尔躲起来;她走进房间后,会直奔窗口,仿佛要窒息了似的猛地打开窗子,深呼吸,尽管天气非常寒冷;她把盘子收走时,要垫着一块抹布。这些举动,其实很像是在照顾一个传染病人,虽然贴心,但也伤人。格里高尔知道妹妹无法接受自己的样子,就总是躲在沙发下面,后来,还花了足足四个小时把床单拖过去盖住自己露出的身体,每天都是如此。

卡夫卡的作品总是充满了悖论。变形后的格里高尔第一次走出房门,是因为他急于保住自己的工作,结果却是丢了工作。变形后的格里高尔思想上还是一个人,也按照人的标准去要求自己,而他的家人却立刻就不把他看做是一个人了。

我们再回到故事。半个月过去了,格里高尔逐渐适应了自己的甲虫身体,发现他更喜欢在墙和天花板上爬来爬去,尤其是倒挂在天花板上,总之,他开始享受作为一只甲虫的乐趣。妹妹发现这一点后,立刻想到要搬走妨碍他爬行的家具,于是就找母亲帮忙一起搬。但是格里高尔并不想她们这么做,因为对他来说,没有家具的房间就是一个洞穴,在洞穴里,他当然可以自由自在地四处爬行,但这样的话,他就会更快地失去自己作为人的记忆和身份,“迅速地、完全地忘掉自己以往的人性。”

为了守护自己最后的“人性”,格里高尔爬到墙上的一幅画上,紧紧地贴在上面。这幅画值得一说。小说一开篇,卡夫卡就写到过这幅画,画的是一个穿裘皮大衣的女人,正把手里的东西递给看画的人。这幅画,出自卡夫卡读过的一本法国小说:《穿裘皮大衣的维纳斯》(Venus in Furs),她觉得,真正的爱应该用受虐的方式来表达。可见,卡夫卡让格里高尔鼓起勇气去守护这样一幅画,是在暗示着他与这个故事的关联:格里高尔对家庭的爱,是一个“受虐者的爱”。

与格里高尔的受虐相对的是父亲的施虐。母亲搬着家具,一抬头,看到墙上的格里高尔,又晕了过去。这一次,妹妹像父亲一样捏着拳头,呵斥了格里高尔,把母亲带回房间。格里高尔又一次忘记了自己的变形,他实在是关心母亲的安危,想去帮忙照顾母亲,于是爬到了隔壁房间,焦急地乱转一通后,从天花板上掉下来,摔在了桌子上。这时,父亲回家了,他一进门就喊:“啊!”“声音里仿佛既有愤怒,也有喜悦。”这是一种施虐狂的喜悦。

格里高尔这才发现,父亲完全变成了另一个人。过去的五年,父亲总是疲惫地蒙头躺在床上,一天到晚穿着睡袍,好像压根儿就站不起来,节假日一家人外出散步时,他走得比患气喘病的母亲还慢。可是现在,他挺直着身板,身穿紧绷绷的银行杂役制服,乱蓬蓬的白发梳成油亮的分头,活力四射,步伐矫健,他拿起一盘苹果,装满衣袋,满屋转圈地打格里高尔,其中一只苹果深深地嵌入了格里高尔的后背。这时,母亲跑出房门,死死抱住父亲,请求他饶格里高尔一命,父亲这才作罢。

格里高尔第二次走出房门是出于对母亲的关心,结果却差点被父亲打死。格里高尔爬到墙上是为了守护他的人性,结果却是暴露了他日益增长的虫性,导致他遭受了更严厉的惩罚。被父亲攻击后的格里高尔变得非常虚弱,身体更加痛苦,而父亲也完成了他自己的变形:从一个衰弱的老人变成了一个容光焕发的男人。不过,我要提醒你的是,无论哪种状态的父亲,其本质都是一个施虐狂:他破产后把格里高尔送去公司是施虐,他装作衰弱的样子享受着格里高尔带来的一切是施虐,当格里高尔失去劳动能力后他的一切反应也是在施虐。

就这样,一个多月过去了,那只苹果“像纪念品一样”还留在格里高尔背上,慢慢地,和格里高尔的伤口一起腐烂。没人敢取走它。格里高尔已经不能在高处爬行,作为补偿,他被允许每天傍晚可以开一两小时门,看着自己的家人在起居室的桌子边坐着,倾听他们的谈话。但是,与其说这是补偿,不如说是更严厉的惩罚。往日轻松的饭后闲谈不复存在了。吃过晚饭,父亲就坐在椅子上睡着了,母亲低着头替一家服装店缝制内衣,妹妹当上了售货员,晚上还要自学速记和法语,以便找个好工作。女佣被辞退了,一个老妈子每天来干些粗活重活,其余家务全落在母亲肩上。母亲和妹妹的首饰都卖掉了。父亲在家里坚持穿着那套银行杂役的制服,坐在椅子上睡觉也不肯脱下来,被叫醒后,他还总是对母亲和妹妹说:“这就是生活。这就是我平静的晚年。”他分明是对黑暗中的格里高尔说的。其实,没有格里高尔的牺牲,这一家子原本就是穷人,就应该过着这样的生活。但家人不会这么想。

格里高尔的境况更糟糕了,因为妹妹再也不考虑如何让他吃上可口的饭食了。她总是在上班前随便给他放点吃的,晚上也不关心他吃没吃,便一挥扫帚将食物扫了出去。事实上,格里高尔已经几乎什么都不吃了。房间堆满垃圾,妹妹也不怎么打扫了。后来,老妈子承担了打扫的工作,她总是轻蔑地叫他“老屎壳郎”,然后举起椅子吓唬他。再后来,家人把公寓的一个房间租给了三个房客,房客对房间的整洁要求很高,于是格里高尔的房间就变成了杂物间。

与家人们对格里高尔的冷落形成对照的,是他们对房客的殷勤。他们把饭桌给了房客,一家人在厨房里吃。房客们用餐前,母亲和妹妹端着大盆的肉和土豆,父亲还要对房客们鞠一躬。有天晚上,妹妹拉起了小提琴,父亲提议让妹妹为房客们演奏,在客房,父亲甚至不敢坐在自己的扶手椅上,只是靠门站着。

格里高尔很久没见过妹妹,更没听过妹妹演奏了,于是壮起胆来爬了出去。这是他变形几个月来第三次走出房门。他浑身灰尘,浑身沾满绒毛、头发和残羹剩饭,“无所畏惧地穿过起居室”,来到客房门口。妹妹的演奏并不美妙,房客们显出失望和不耐烦的神色,但格里高尔却觉得,这琴声是如此打动他的心。他想要爬到妹妹身边,告诉她,她可以去自己的房间演奏,他还要告诉妹妹,自己一定要想办法送她去音乐学院……就在这时,一个房客发现了格里高尔,一切都乱了套。最后,租约解除了,租客表示,一分钱也不会付。

房客走后,父亲和母亲备受打击,妹妹却镇定地发表了一番演说,她说:“这样下去是不行的。我们必须设法摆脱它。我们照料它,容忍它,我们仁至义尽了,我认为,谁也不会对我们有丝毫的指责。他必须离开这儿!这怎么会是格里高尔呢?如果这是格里高尔的话,他早就会认识到,人和这样一只动物是不可能生活在一起的,就会自愿跑掉了。我们就没有哥哥,但是能继续生活下去,缅怀他。可是这只动物现在却在迫害我们,驱赶房客,显然是想占领整栋寓所,让我们露宿街头。”

听罢,格里高尔转身,艰难地回到了自己的房间。刚进入房间,门就锁了起来,是妹妹。这个夜晚,格里高尔死去了。他是自愿去死的,“他认为自己必须离开这里,比妹妹还坚决”。死前,他还“怀着深情和爱意回忆他的一家人。”

这就是格里高尔第三次走出房门的故事,他出门是为了聆听妹妹的琴声,向她表达自己的爱意,结果却遭到她的致命打击。悖谬再次发生了。变成虫子后的格里高尔愈发显露出他美好的人性:始终为家人着想,对他们充满温柔和宽容。甚至,当他确定所有家人,尤其是他最爱的妹妹都不再希望他活下去时,他结束了自己的生命。相比之下,他的家人才更像是变形者,他们从温情脉脉的家人,变成了冷酷无情的陌生人。

第二天早上,老妈子发现了格里高尔的尸体,一家人围着尸体哭了一会儿,才发现格里高尔原来这么瘦,几乎完全干瘪了,他已经很久没有吃东西了。他们决定去散散心。在开往郊外的电车上,他们谈论着各自的工作前景,讨论着搬家,换一套小一点的公寓,他们对未来的一切都充满乐观,尤其是当父亲和母亲看到妹妹的巨大改变的时候:妹妹在不知不觉间已经长成了一个美丽丰满、充满青春魅力的少女,已经到了该给她找个如意郎君的时候了。看到这一点,他们对未来更加充满希望了。

小说到这里就结束了。卡夫卡的语言是科学家般的精确和冷静,充满不厌其烦的细节和诡异的氛围;小说的设定是超现实的,展开的逻辑却完全是现实主义的。这让小说充满悖谬,也弥漫着噩梦般的气质。这是卡夫卡独有的气质,因此,他被称为“噩梦艺术家”。有一个词叫“卡夫卡式的”(Kafkaesque),专门用来形容生活中这种噩梦般的感觉:厄运莫名地降临,人物用一股几乎不可摧毁的执拗去反抗,但是他没有任何获胜的机会。

一个世纪以来,人们用不同的方式对这个故事进行着解读。人们最容易想到的是,格里高尔变形这件事,其实就是在说一个人突然病了。也许是身体病了,也许是精神病了,总之,丧失了社会功能。这就像一个实验,用来检验他所生存的家庭,用来检验人性。当然,人性是经不起检验的。

或者,你也可以认为,它其实是在说一个人突然不想再拼命工作养活家庭,做“爱的受虐者”了,他想为自己而活,哪怕只是像一只甲壳虫那样孤独而无害地活着。这是多么卑微的反抗,然而在家人看来,这样活着还不如死了好。

又或者,你可以借着这个故事对卡夫卡进行精神分析,你会发现他写的是对父亲的深深恐惧,以及他既想逃离又不敢逃离的矛盾内心造成的对家庭的负罪感。现实中,卡夫卡是个保险公司的职员,白天上班,兢兢业业,晚上写作,呕心沥血,这导致他41岁就死于肺结核。卡夫卡的父亲确实就如故事中的父亲一般,是威权的化身,对儿子充满轻蔑,这让他成为一个精神上的施虐者,导致卡夫卡始终被神经官能症困扰,如果不写作,他根本无法活下去。但父亲却认为写作纯属浪费时间,希望他把精力用在工作上。后来,卡夫卡最爱的小妹妹也站在父亲一边,指责他过于沉溺写作,忽略了家庭责任。这彻底伤了卡夫卡的心。《变形记》写的就是这样一个敏感的艺术家被最亲近的人不断伤害的故事。当然,你也可以说,这个故事写的是犹太人的命运,他们仅仅因为信仰不同,就遭到基督教世界的驱逐和屠杀,被贬低为虫子,像无辜的虫子一样被踩在脚下。

任何一种解读方式,都能自圆其说,但任何一种解读,都是不完整的。事实上,卡夫卡的作品始终在有意避免任何一种单一的解读方式。就像纳博科夫说的,大部分作家的作品是二维的,好作家的作品是三维、四维的,而卡夫卡的作品是五维、六维的。当意义是任意的,那也就没有意义。任何人都可以为《变形记》附加意义,却不能通过某一种意义去占有它。这也是卡夫卡作品魅力所在的地方。

好,这本书的内容就说为你解读到这里了。总结一下。

变形前的格里高尔是家庭的守护者,也是“爱的受虐者”。变形是突如其来的厄运,也可以看做是人物压抑的潜意识的爆发。变形后的格里高尔身体逐步虫化,人性却一如既往,相形之下,变形的更像是他的家人。卡夫卡结合了东西方古老的变形神话,创作了独一无二的现代变形神话,启发了许多后辈作家。他用超乎寻常的敏感和精确如科学家的笔触,描绘着我们存在中充满悖谬的噩梦般的境遇。

以上就是这本书的精华内容,点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。这本书的全版电子书,已经附在文稿末尾,欢迎你去读一读。你还可以点击红包,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

撰稿:李迪迪转述:徐溟旭脑图:摩西脑图工作室

划重点

-

小说到这里就结束了。卡夫卡的语言是科学家般的精确和冷静,充满不厌其烦的细节和诡异的氛围;小说的设定是超现实的,展开的逻辑却完全是现实主义的。这让小说充满悖谬,也弥漫着噩梦般的气质。

-

任何一种解读方式,都能自圆其说,但任何一种解读,都是不完整的。事实上,卡夫卡的作品始终在有意避免任何一种单一的解读方式。