《去圣乃得真孔子》 贾行家解读

《去圣乃得真孔子》| 贾行家解读

关于作者

李零,北京大学中文系教授,北京大学人文社会科学研究院院士,美国艺术与科学院(AAAS)院士。早期从事青铜器、竹简等考古研究,后在北大中文系任教三十余年,其研究主攻考古、古文字、古文献、思想史等方面,在中国文学界、考古学界具有广泛影响力。

关于本书

本书是李零教授结合对新出土竹简古文献的研究,在北大讲授《论语》专业课后的讲义。他的研究方法是对照古文献,逐一考证历史人物,一个字一个字地查考原文,再通过深入分析归纳,梳理出孔子本人、儒家思想和《论语》的真实面目。本书能够帮助读者对孔子与《论语》建立起真实而立体的印象。

核心内容

对待孔子的研究,要用平视的眼光,依据历史资料,归纳和分析孔子的真实思想。孔子是当时学问最大的人,他最重视德与礼,但他开出来的药方却没有运用的条件,恐怕也并不可行。孔子最重要的价值是开启了百家争鸣,通过儒家与诸子百家间的互相批评,达到了思想上的空前自由、学术上的空前繁荣,才有了中国思想史上最辉煌的时代。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是《去圣乃得真孔子》,副标题叫《论语纵横读》。这本书共有302页,我会用大概26分钟的时间,为你还原孔子从普通人到圣人的过程,解读《论语》的思想要义。

近三十年来,中国文化一直处于儒学复兴的热潮,许多人都在争夺对孔子的最终解释权。书店里有很多解读孔子和《论语》思想的书,但许多解读,都纠结于一两句话该怎么理解,以至于一叶障目,不见泰山。如果想真实地认识孔子和他的思想,最好是有这样一本书,它能立体再现历史中的真实孔子,还原孔子的主要思想,在内容上,使用尽可能多的史料和逻辑论证,尽可能少的主观判断。本期讲的《去圣乃得真孔子》,就是这样一本书。

这本书出版于2008年。当年,本书和它的前作《丧家狗:我读论语》,曾经在学术界和读者中间掀起过轩然大波,把作者也卷进了争议核心。在说起那场争论前,我们先来认识一下作者。

本书作者李零教授,在北大中文系任教了三十多年。以前,他的名望主要存在于学术界内部,因为他的研究方向,是青铜器和竹简上的古文字,以及古代的方术、兵法,都是距离公众视野较远的生僻领域。2004年开始,他结合对新出土竹简的研究,在北大开了通读《论语》的专业课,这门课受到了学生的追捧和许多专家的好评。

在到北大任教前,李零曾从事过近十年的考古研究,在对孔子和《论语》的史料整理上,他同样秉承考古发掘的较真和严谨,对照古文献,一个字一个字地查考原文。这门课讲完后,讲义被结集出版,以《丧家狗:我读论语》为书名,这个书名和书中将孔子还原为真实历史人物的做法,引起了很大争议,被认为是冒犯圣贤。李零声称,书名反映了孔子的孤独心境和真实遭遇,而他的研究,也正是针对社会上疯狂复古的现象,他直言不讳地指出:当今的孔子热里,存在许多自欺欺人的现象,孔子只是被当做符号和道德说教的代用品。

本期音频要说的这本《去圣乃得真孔子》,是李零在《丧家狗》之后,对孔子和《论语》研究的延续和深入。相比之下,前作篇幅较长,是按照《论语》二十篇的顺序,将细节过了一遍;而这本书,从讲解上更形象和通俗,从内容上,则是一次精读和提升。本书的副标题是《论语纵横读》,纵横读,就是在顺序上将《论语》的内容打乱,分为纵横两个部分,前半部分是纵向的,结合史料,按照历史时间顺序来讲解人物,逐一考证孔子、孔门弟子和孔子提到的人物;后半部分是横向的,就是将《论语》条目按照观点和内容来分类,分析和讲解孔子的思想。

李零自己说,他对待孔子的态度,是用平视眼光,设身处地感受孔子的处境和感情,还原真实的孔子;他读《论语》的方式,是“去政治化,去道德化,去宗教化”,以文本细读和史料考据,来支撑思考的不断深入。由于孔子的特殊文化历史地位,这样真实的、朴素的方法,其实是最稀缺、最可贵的。

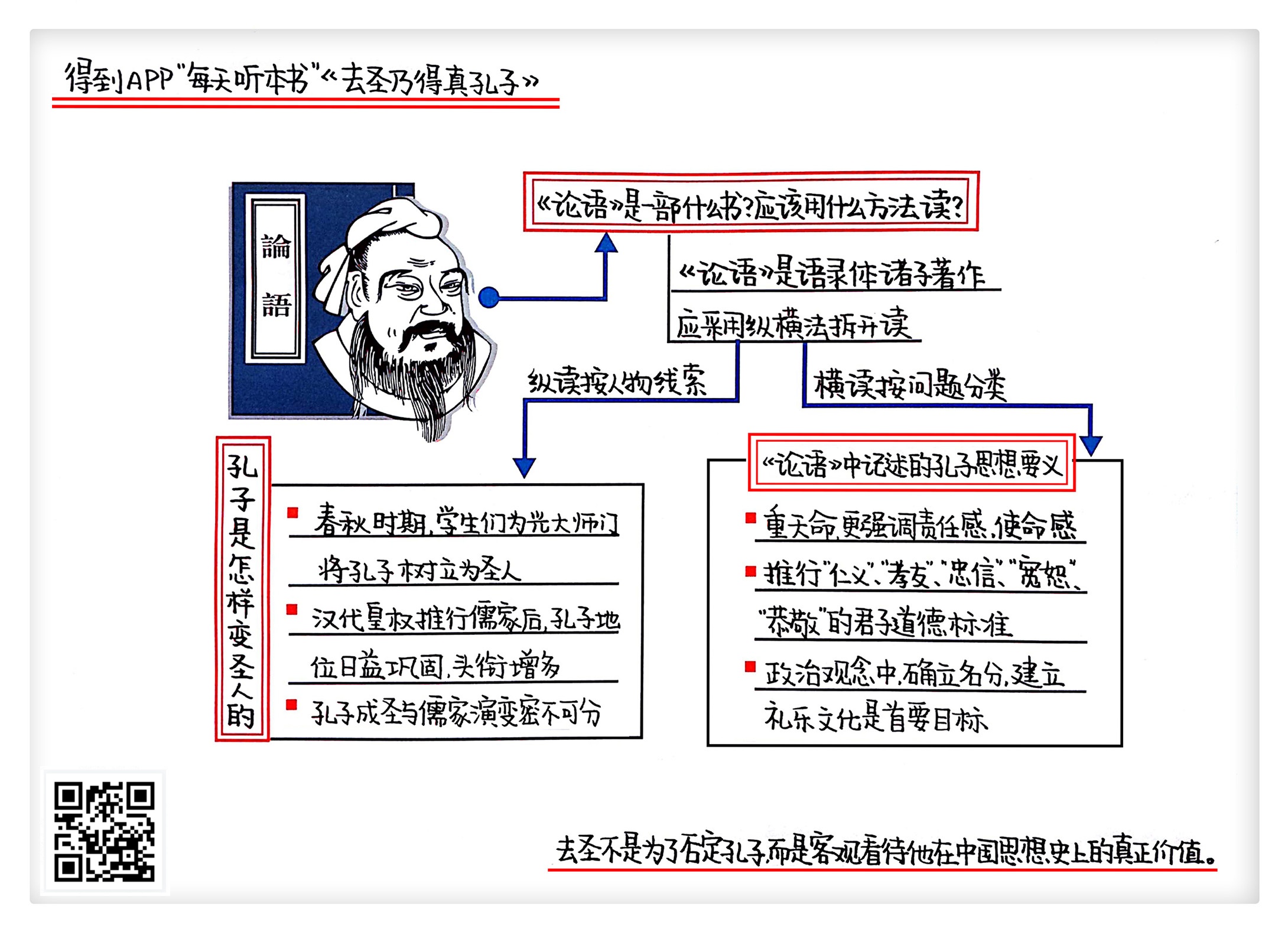

下面,我们就来看看,李零是如何还原孔子、解读《论语》的,我会带着三个问题,来为你解读这本书:第一,《论语》是一部什么样的书?应该用什么方法读?第二,孔子是怎么样从不得志的思想者,变成了神圣不可侵犯的圣人的?第三,《论语》记述了孔子在思想、道德和政治上的许多观念,其中的要义是什么?

李零认为:孔子活着时,不是圣人,身份上,是民间学者和民办教师,学术地位上,是思想家和教育家。《论语》记载的,是孔子最真实、最原生态的想法。还原《论语》,是李零研究孔子思想的主要方法。我们先来看第一个问题:《论语》是一部什么样的书,应该用什么方法读?

李零觉得,《论语》是诸子著作中的一部,在体例上,是孔子及弟子们的语录,既不是经书,也不是儒家思想的系统专著。《论语》是子书,也就是诸子著作的一种,采用的大多是当时的白话,本身并不是经。古人说的六经,是诗、书、礼、乐、易、春秋,在孔子时代就是古书,那时候就很难读。《论语》就是孔子和学生的聊天,是春秋晚期的白话,虽然思想内容精悍,但也是子书的一种。

另外,《论语》是语录体写成的袖珍本,应该拆开来读。《论语》是学生们回忆整理老师孔子的话。有两种整理方法,一是一问一答,记住以后再口耳相传,这就是语;另一种是做课堂笔记,再加工润色,这就是录。学生们把自己的记录凑在一起,编辑整理,就成为所谓论语,这是论语的本来含义。

东汉的经学大师郑玄说,当时的五经是抄写在二尺四寸长的大竹简上的,《论语》是传记,则用八寸短简抄写。1973年在河北定州出土的八角汉廊《论语》汉简,只有汉尺的七寸,也就一巴掌长,是真正的袖珍本,郭店楚简的尺寸也接近,证明了郑玄的说法。而且,从近年出土的竹简中,能够发现《论语》的编辑线索,这些竹简都是将每一章分开抄,每章分为两三根竹简,说明《论语》很可能是像抄卡片一样凑起来的,并没有严格顺序。孔子的思想有系统,但是《论语》并不系统。

所以,在读《论语》时,既不要把它当做经书供着,甚至还没读就崇拜,也不要相信《论语》有神秘的一贯系统,必须按照固定顺序的说法。对《论语》最好的读法,就是要尊重原书,还原它的本来面目。阅读《论语》的大忌,是将它作为意识形态,当做政治、道德甚至宗教教条,以至于为了维护孔子的圣人地位,用现在的价值观进行曲解。

最有名的例子,是“唯女子与小人为难养也”,孔子的本意很清楚,女子就是指妇女,小人是指仆从下人。歧视妇女是社会历史问题,孔子在当时有这样的言论并不奇怪,不需要为他辩解。但现代人接受不了圣人会歧视妇女,而非要把女子读作汝子,反倒荒唐。

李零依据考古发现和他对《论语》的认识,对《论语》采取了我们开头说到的纵横读法。提倡把它拆开来读,通过对比和分析看这本书到底讲了什么。纵读,就是按照时间顺序,排出孔子、孔门弟子的年表,按人物出场的年代顺序读。《论语》的特点是人物多、书中出场的人物,包括孔子和学生,他们在对话中提到的人,以及孔子遇到的人,一共有156个。

这些人物性格鲜明,老师骂学生,学生顶撞老师,旁人对老师的羞辱,包括孔子拿棍子打发小之类的事儿,都照单全收,孔子在里面,并没有圣的味道。横读,就是按照主题摘录的方式,把全书分类,分析它使用的概念,比如仁义、忠信这些词孔子怎么讲,放到一起进行比较。从中梳理孔子的思想系统。另外,《论语》中的很多话,是掐头去尾的,谈话背景并不清楚,有些读不懂的问题只能搁置,不能生搬硬套、钻牛角尖。

了解了《论语》的读法,接下来我们就按照人物线索进行纵读的方法来看,孔子是怎样变成圣人的?

几千年来,从官方到民间,一直尊奉孔子为孔圣人,历朝历代都册封他的嫡传后裔为衍圣公。孔子是中国读书人崇拜的至圣先师,近代史学名家钱穆通过考证,也写过一本《孔子传》,第一句话就是“孔子为中国历史上第一大圣人”;而李零的书名,却叫《去圣乃得真孔子》,同样是以孔子为研究对象,出发点和结论却完全不同。李零认为,孔子活着时并不承认自己是圣人,在他死后,才被“加工”成了圣人,到了汉代,孔子才成为了官方意识形态的代表。理清孔子是怎样从人变成圣人的,是认知真实孔子的最重要一步。

说起李零对孔子和儒家思想的研究,还要从他的老本行——考古学说起。上世纪九十年代,考古界有两大重要竹简发现,其一是上海博物馆从海外购回的上博竹简,其二是在湖北荆门出土的郭店楚简,内容涉及了十几种儒家书籍。作为两批楚简的最初整理者,李零经过重新排列和考证竹简,发现了许多关于孔门七十子的新材料。

七十子,也就是俗话说的七十二贤人,是孔子亲自传授、身通六艺的大弟子,经过考证,一共有77人,都有名有姓。李零认为,以往的早期儒学体系,只研究孔子、孟子、荀子,而孔孟之间的七十子,却被忽略了,这种对孔子思想的有意识简化,和孔子成为圣人的过程相关。

先来说说孔子觉得什么样的人算是圣人?孔子品评人物,最高级的是圣人,其次是仁人,再次是君子。在他看来,圣人与仁人,当时没有活着的人能做到。李零对孔子提到的所有的圣人和仁人,都一一进行了列举考证,总结了各种相关材料后,可以看出来:孔子心目中的圣人,是无所不知、无所不晓的聪明人,主要有两类,一类是尧舜禹这些上古的禅让君主,一类是商汤、周文王、周武王这样的革命君主,第一类尤其伟大。孔子觉得,圣人都是贤明的政治领袖,都建立了类似乌托邦的盛世。从时间上看,这些圣人,都远在东周以前。当时的活人,别说当圣人,连见圣人的机会都没有。

那孔子觉得自己有没有可能做圣人呢?孔子自己回答过:绝对没可能。孔子的原话是,从智力来说,他只是学而知之的普通人,而不是生而知之的聪明人;从地位上说,他也没有机会施展政治抱负、达成圣人的贡献。有一次,有人问他的大弟子子贡:你们老师有这么多本事,会不会是圣人?子贡回答,我老师当然是圣人,所以本事才那么多。孔子则否认说:我少年时地位低贱,才会干各种下贱活,真正的君子根本不需要学这些,圣贤和本事多,完全没关系。

而孔子是怎样被树立为圣人的呢?在春秋时期,不仅政治局势混乱,思想和文化也同样混乱,百家争鸣时,各派学说都在互相攻击。孔子刚刚去世,就受到许多人的诽谤和怀疑。比如,连孔门大弟子子贡的学生,都认为孔子不见得比子贡强。受形势逼迫,以子贡、有若为首的大弟子们,开始全力树立孔子的圣人地位,以此来团结同门,争夺话语权。这既因为真心崇拜,也是情势使然。老师往往是靠学生的宣扬才出名的,当时,儒家说孔子是圣人,墨家也在说墨子是圣人。树立本派的圣人,是各派学说参与学术争鸣的需要。

到了战国时期,把孔子树立成圣人,又突破了两个理论障碍。刚才说到,孔子自认为不是圣人,有两个理由:第一,活人不能做圣人;第二,圣人必须有为天下开创盛世的功绩。战国时,孟子将孔子称为“圣之时者”,意思是当代的圣人,鲁迅说,翻译过来就是摩登圣人。孔子说圣人都是死人,而孟子说孔子就是活圣人,这是对圣人概念的重要修正,让东周的活人可以当圣人了。其后,荀子又解决了另一个理论阻力,他说:孔子虽然没有权势,没有安民济众,但孔子与尧舜的区别其实很小,尧舜是得势的圣人,而孔子是不得势的圣人,所以,后人也称孔子为“素王”。

至此,可以说孔子解释的圣人概念,已经完全乱了套。孟子说,孔子的大弟子们树立孔子为圣人,是由于了解孔子的价值,不是给孔子拍马屁。李零则认为:他们说孔子比尧舜还强,按照孔子的思想和性格,这话是他打死也不会承认、做梦也想不到的,怎么会不是拍马屁?

这是孔子成为圣人的初步阶段。下面,我们再看看孔子成圣期间,儒家的演化过程,李零的论述,有点儿像是通过古籍线索在侦破案件。

在《论语》里,孔子的教学分为德行、言语、政事、文学这四科,而真正在后世发生深远影响的,实际是文学科,因为儒家要靠书本传世。在孔门七十子中,四科的代表人物共有十人,称为十哲。孔子身后,名列十哲的大弟子,有记载的还有宰我、子贡、子夏、子张这四人。而最被看好、师兄们一致推举的,是年轻的有若,各派弟子认为他精通儒家学说、相貌也酷似孔子,最该继承孔子衣钵。

然而,真正演化为后世儒家体系的,却是孔子弟子曾参的嫡系。孔子身后,儒家分为八派,曾参所在的德行科并不是主流,而他也不是德行科的代表,威信和学术地位,远不如在世的四名大弟子和有若。曾参不仅不是主流,和其他派别的意见也不合。当时,最有传播力和影响力的是言语、文学两科,德行科的弟子大多接近于隐士,缺乏社会影响。曾参的学说流传下来,主要是因为有著作。

你看其他弟子,颜回道德高,但是没有事迹和著作,没学法;仲由名气大,子贡在孔子死后地位最高,但也都没有著作。这些大弟子中,只有曾参的著作流传了下来,除了《孝经》,还有《大戴礼》和《礼记》中的一些内容。另外,曾参因为教出了子思、孟子这样的徒弟、徒孙,反倒后来居上。

到了宋代,宋儒建立了儒家道统,道统就是思想的正统体系。在这个道统中,四科只独尊德行,七十子只独尊曾参,在原来的八派中,只保留了曾参一派的子思之儒和孟氏之儒。非常具有影响力的荀子,因为与孟子的学术冲突,被直接抛出了孔子门墙,使原本四科八派的孔子学术,简化为由孔子传曾参、子思传孟子,乃至宋代理学家朱熹的一脉单传。所以,学术界有个冷笑话,说孔子的最大错误是收曾参为徒。

李零觉得,这个过程,在孔庙祭祀制度演变中体现得最明显,陪着孔子一同祭祀的,叫配享从祀,这个词怎么写不用管,知道这个意思就行。孔子的配享,三国时只有颜回这名孔子钦定的最佳学生、十哲之首。到了宋代,由于建立了儒家单传的道统,陆续添加了曾参、子思和孟子,合称四配。元代时,又对四配各封赠了圣人名号,使他们都成为了二等圣人。你看,孔子无比珍视的圣人名号,在这时已经出现通货膨胀了。四配之下,是包括朱熹在内的孔门十二哲,这个祭祀等级,像今天公务和社交活动中的坐席次序,外人一看,就明白了等级地位和传递的权力信号。这四配十二哲,完全是宋代捏造出来的,并非孔子与儒家的本源。

至于官方对孔子的推崇,我们都知道,是从汉代推行“罢黜百家,独尊儒术”开始的。历代帝王褒奖,不断给孔子加封号,实际重视的,是加工之后的儒家伦理和政治实用主义;儒生们崇拜孔子,实际依托的,则是科举制度。除了圣人,历朝历代给予了孔子许多封号,越来越长,到了清代,确定为“大成至圣文宣先师”。

这更是完全的“人造孔子”过程,而孔子的真实人格、真实思想,却被掩盖和扭曲了。春秋战国时期,孔子的弟子受形势所迫,为了团结同门,争夺话语权,必须把孔子树立为圣人,并且破除了理论阻力。历朝历代都要给孔子加封号,完成了一个“人造孔子”的过程。同时,孔子的成圣过程,也与儒家的演变密不可分。

在孔子成为官方树立的圣人以后,人们对孔子和孔子的话,不仅不能质疑,而且必须崇拜。而李零觉得,尊不尊敬孔子,只是个人爱好问题。对孔子的思想,同不同意,也只是个人观点问题。下面,我们就来说说《论语》里记述了哪些孔子思想要点?我们刚才谈到,《论语》的结构松散,所以要采取横读法,我们再回顾一下,横读法就是将《论语》的内容拆开,按照问题分类、一个问题接着一个问题讲的方法。这样才能梳理出孔子的思想要点。

最首要的,是在终极问题上,孔子重视天命,更强调人的责任感和使命感。先秦诸子,都喜欢讲天道,探讨“天人之分”,天道说起来很玄,表现其实很简单。就拿古代军事为例,战场上瞬息万变,跟运气关系很大,所以才有“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”的说法。这些运气和不可知的成分,就属于天道。李零非常不认同孔子思想是“天人合一”的观点。他觉得,天人合一具有宗教话语味道,真正大讲天人合一的是宋儒。

孔子重视的不是天道,而是天命,天命就是天降的使命,是天道对人事的支配,也就是俗话说的谋事在人,成事在天。他真正关注的天人关系,是人对天命的使命感和责任感。他在周游列国时曾经三次蒙难,当身处危险时,他说:上天降命于我,复兴周文王的“文”。我有天命在身,有什么好怕的?也是在靠天命来给自己打气。天意和天运,究竟能不能改变,历来有争论,孔子的想法是不能改,只能认命和服从,这也是基于他的贵族血统论立场。他对天的态度很明确:既充满敬畏,又理智地敬而远之。

说完天命,再说人性。通过横读比较,李零发现,对于人性,孔子谈得不多,只说过“性相近也,习相远也”,还是为了强调教育的重要性。相对于思考人性的本质,孔子更强调君子的道德修养标准。孔子不仅觉得自己达不到圣人、仁人的水平,即便面对当时的一些隐士,他也感到钦佩和惭愧。孔子觉得,他和弟子们能实现的目标是达到君子的道德修养标准。说起这些道德,李零特地强调:孔子的话,都是说给精英、说给君子的。孔子关心的事,和没有贵族身份的“小人”们无关。对于“小人”,只要让他们吃饱喝足、听话、不闹事就行。

在《论语》中,君子是出身和表现的结合,孔子重新为君子的道德标准下了定义。对孔子在《论语》里谈到的君子道德标准,李零归纳为仁义、孝友、忠信、宽恕、恭敬这十个字。其中,最重要的是仁。《论语》里,弟子多次向孔子问仁,而孔子的回答,经常是针对不同弟子的不同情况,而不是直接对仁下定义。

比较标准的答案有两次,一次是要爱人,一次是要“己欲立而立人,己欲达而达人”,用通俗的话讲就是要拿人当人。首先修己,拿自己当人,其次安人,拿别人当人。第二重要的道德准则是义,义是君子在物质诱惑面前的自我约束,也是道德勇气的源泉。信我们都很熟悉,古人拆字来解释,信字左边一个单人旁,右边一个言语的言,就是人言不欺,要说话算话。孔子重信,唯恐说了做不到,而宁肯少说、不说,先干了再说。他强调信有大小之分,君子讲的信,必须要首先合于义。

在论述德的基础上,李零对孔子如何论礼进行了归纳,核心就是要纳德于礼。讲道德,就是自己把自己管好,用孔子的话讲,就是要克己;与人交往,要遵守一套规则和秩序,就是要守礼。礼是贵族圈里的纪律和规矩,小到待人接物,大到国家制度,主要用来处理贵族的内部矛盾。针对老百姓的,则是通过政令和刑罚。

孔子主张以德、以礼来治国,反对仅仅以行政手段和法律手段治国,认为那样虽然能制止犯罪,却会导致老百姓钻法律空子,变得无耻,最终导致混乱。在政治中,孔子认为最重要的是名分,明确君臣间的身份和权利义务,其次是建立礼乐,最后才是刑罚。俗话说,先礼后兵,不是不要刑罚,而是必须排在礼的后面。

总结一下这一部分,李零用横读法读《论语》,总结了孔子思想的几个要义。在对待终极问题上,孔子重视天人关系,强调人的责任感和使命感。思考人性时,孔子更强调君子的道德修养标准。李零还把孔子对道德和礼法的论述做了归纳总结。

好了,刚才我们大体说完了《去圣乃得真孔子》的三个重要问题,我们再来回顾一下。

第一个,《论语》是一部什么样的书,应该怎么读?《论语》是由语录体写成的诸子著作,本身并不是经,也没有固定顺序。所以,应该把《论语》拆开来读,从中梳理孔子的思想系统。

第二个,用纵读法读《论语》,孔子是怎样变成圣人的?孔子自己并不自认为圣人,是他的学生们为光大师门,在他身后将他树为圣人。在汉代皇权选择了儒家以后,孔子的地位日益巩固,头衔也不断增多。在宋代建立的儒家道统中,孔子的学说被破坏和扭曲,从四科并举缩小为一脉单传。

第三个,用横读法读《论语》,能够总结出孔子思想的哪些要义?孔子虽然重视天命,但更强调人的责任感和使命感。他推行仁义、孝友、忠信、宽恕、恭敬的君子道德标准。在他的政治观念中,确立名分、建立礼乐文化是首要目标。

李零强调,本书致力于去掉孔子的圣人名号,不是为了否定孔子,而是为了客观看待他不容忽视的真正价值:孔子是当时学问最大的人。作为社会批评家,他最重视德与礼,但他开出来的药方,却没有运用的条件,恐怕也并不可行。孔子最重要的价值,是开启了百家争鸣,通过儒家与诸子百家间的互相批评,达到了思想上的空前自由、学术上的空前繁荣,才有了中国思想史上最辉煌的时代。

李零说,他面对孔子,是“用一个知识分子的心,理解另一个知识分子的心”。他的书“不跟知识分子起哄,也不给群众拍马屁”,必须用他自己的眼光,只要是不符合原书的说法,他就概不接受。他选择的这种孤独的治学方法,对我们读者来说却是很友好的,我们可以通过本书,知道更真实、更清晰的孔子。

我们对孔子感兴趣的原因,是因为孔子依然在深刻地影响着我们。即使我们不了解孔子、不读《论语》,也同样从社会伦理、家庭教育中受到儒家思想和传统文化的影响和制约。今天,我们通过李零等学者的新研究,用平等的眼光感受孔子的人格和智慧,而不再将他作为空洞的圣人来膜拜,不夸张地说,这确实是千年一遇的机会。对孔子而言,作为一个伟大的思想者,思想能够被客观地还原,也是真正的尊重。

撰稿:贾行家 脑图:摩西 转述:徐惟杰

划重点

-

《论语》该怎么读?《论语》没有固定顺序,应该拆开来读,从中梳理孔子的思想系统。

-

纵读法:理清孔子是怎样从人变成圣人的,是认知真实孔子的最重要一步。

-

横读法:孔子虽然重视天命,但更强调人的责任感和使命感。