《卡拉马佐夫兄弟》 黄昱宁工作室解读

《卡拉马佐夫兄弟》| 黄昱宁工作室解读

关于作者

陀思妥耶夫斯基,这个名字基本是和俄罗斯文学这个概念互相绑定的,而他的思想历程同样映照出了19世纪俄罗斯社会的复杂和冲突:早年曾加入西欧社会主义思想小组,晚年却成了忠诚的斯拉夫派信徒。陀思妥耶夫斯基曲折的人生和思想,被投射在文学作品之中,而他那病态、极端的性格特质,则常常散落在他笔下的诸多人物身上。陀思妥耶夫斯基的不少作品都成为举世公认的19世纪文学经典,感染和启发着许多后世的伟大作家,他们津津乐道于他的创作,其中最受瞩目的正是《卡拉马佐夫兄弟》。

关于本书

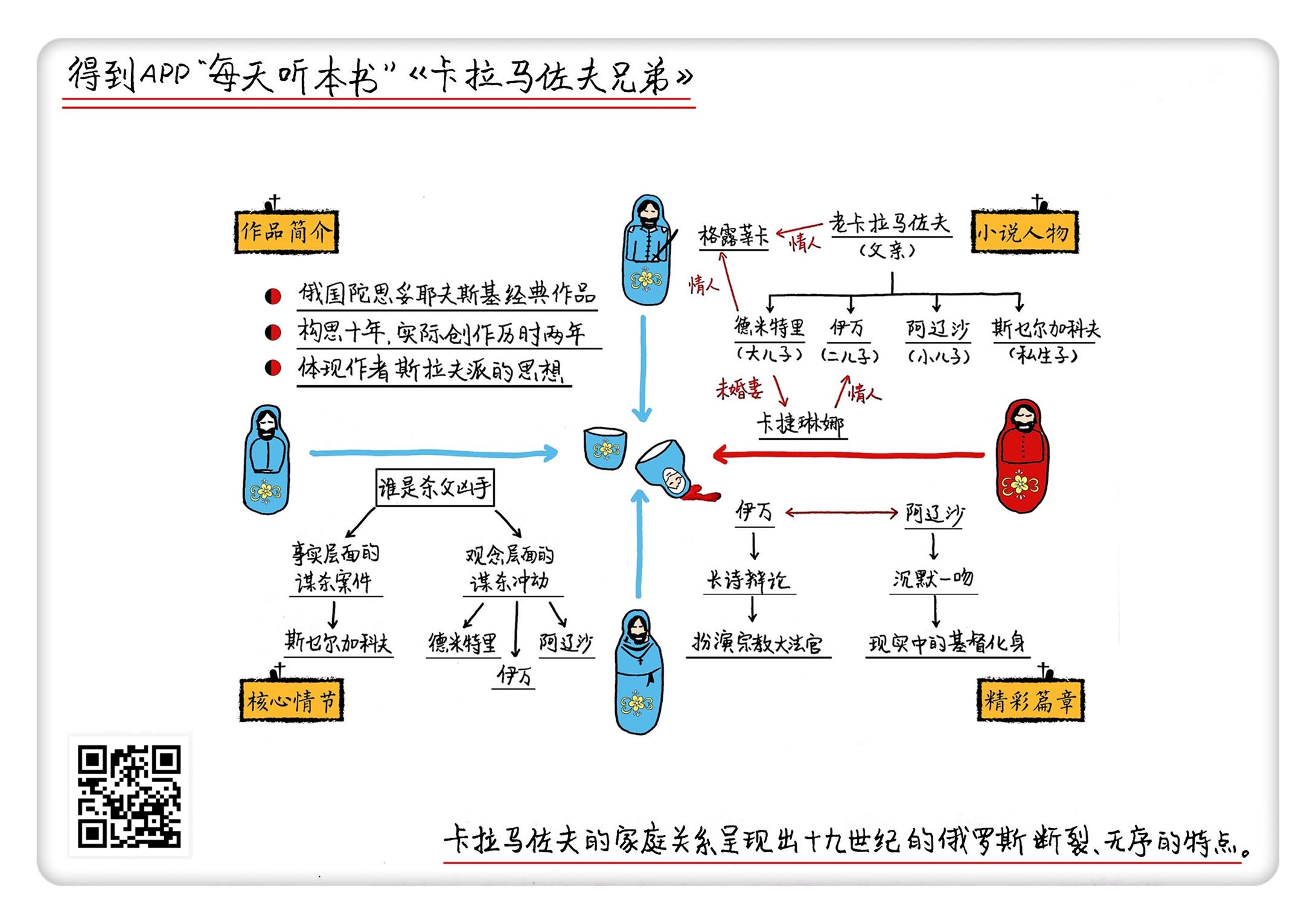

《卡拉马佐夫兄弟》以家庭冲突和侦探故事为外壳,涵盖了对社会前途的探讨和激辩。小说的时代背景是19世纪中期,也就是陀思妥耶夫斯基的同时代,故事围绕卡拉马佐夫一家的生活展开。这一家只有父亲和儿子,只有男人,没有女人——老卡拉马佐夫的两任妻子,因为丈夫的折磨先后去世了。后来,这个暴虐、无耻的父亲死于一场突如其来的谋杀。“儿子杀死父亲”是小说的核心情节,然而,小说的目的不在于找出凶手那么简单,而是通过观察一个分崩离析、各自为营的家庭,通过小说中形形色色的充满戏剧化力量和歇斯底里气质的人物,拷问俄罗斯社会精神源泉的所在,以及未来又将走向何方。

核心内容

小说在人物设置上呼应了19世纪中期西欧派和斯拉夫派的论争,并将同情心和情感投注到对俄罗斯传统精神的追寻之中。在斯拉夫派看来,最重要的思想资源之一,就是15世纪以来对俄罗斯社会影响深远的东正教传统。这种对东正教的理想化,体现在《卡拉马佐夫兄弟》的主人公、东正教教士阿辽沙·卡拉马佐夫身上。不过,小说并没有简单地解决论争,恰恰相反,它更多呈现出了一种迷人的、充斥张力的无解状态,这一点充分展现在人物之间的激烈交锋中。这种交锋不是通过行动展开的,而是通过对话,这是《卡拉马佐夫兄弟》最主要的形式特点。这种形式特点决定了小说的基本立场:不是隐瞒和回避真相,而是不断地倾诉和追究。长篇大论、无时无刻不在发生的人物对话,为小说酝酿出一种歇斯底里的气质,但与此同时,那纵贯小说的令人发狂的语言倾泻里,跳动着一种斟词酌句、不依不饶的逻辑精神,在不知疲倦的争论中一路向前狂奔。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书是俄国大作家陀思妥耶夫斯基的经典作品《卡拉马佐夫兄弟》。

英国作家弗吉尼亚·伍尔芙对于俄罗斯文学有一句高度评价,她说,十九世纪的俄国文学里,容纳着巨大的灵魂。而陀思妥耶夫斯基正是俄国十九世纪的杰出代表。不过,作为普通读者,我们更切身的体会往往是作品那巨大的篇幅,冗长的,充满宗教、哲学、政治等宏大话题的对话。这也是为什么,像《卡拉马佐夫兄弟》这样的小说,在一般读者眼中,门槛有点高。

不过,这块硬骨头很值得啃一啃。不仅因为《卡拉马佐夫兄弟》的叙事技艺高超,更因为作者塑造出了一批投射着自身气质、病态又极端的人物。在他们的激烈交锋中,我们可以感受到激情的最高强度。

陀思妥耶夫斯基1821年出生于一个小贵族家庭,在七个孩子中排名老二。他患有癫痫病,9岁首次发病,之后一直断断续续发作。26岁时,陀思妥耶夫斯基加入了一个秘密的西欧社会主义思想小组,每周讨论社会问题,试图改革沙皇俄国的农奴制和当时的书报检查制度。这段经历让他吃了苦头,1849年,他和其他小组成员一起被捕,不久被判了死刑;即将执行时,传来命令,死刑改为流放西伯利亚。直到1855年,他才因为特赦豁免,四年后被允许回到圣彼得堡。苦役生涯显然对他的精神造成了强烈刺激,也很大程度上促成他思想上的转向。他放弃了针对政府的激进态度,成了一个名副其实的斯拉夫派。

“斯拉夫派”是19世纪俄国知识界的主要思想流派之一,他们和另一派别“西欧派”,对于俄国未来走什么样的道路、把什么样的力量当作社会主导等问题,有过激烈的分歧和论争。两派的观点相互对立。斯拉夫派的主要理念是批判西欧化道路,意图力挽狂澜,从俄罗斯传统文化和制度中汲取宝贵精神,抵制西方毒害,重整社会发展方向。对他们来说,最重要的思想资源之一,就是15世纪以来、对俄罗斯社会影响深远的东正教传统。在经历了思想和人生的曲折之后,晚年将至的陀思妥耶夫斯基接受了斯拉夫派的思想,狂热地追寻着“俄罗斯精神”;而他对于东正教的理想化,充分体现在《卡拉马佐夫兄弟》的主人公、东正教教士阿辽沙·卡拉马佐夫身上。

《卡拉马佐夫兄弟》是陀思妥耶夫斯基去世前的最后一部作品。然而,你很难想象,这些作品是在何等的经济困境中写作出来的。陀思妥耶夫斯基赌博成性,又在婚外恋情上投入金钱。由于历经折磨,他早早就秃了头,外形不敢恭维,更谈不上讨女性喜欢。但他锲而不舍,用赌徒的热情对待女人;赌博,加上恋爱,两者合力,让他坠入深渊。他不得不挖东墙补西墙,通过快马加鞭地赶写小说来换取收入,《罪与罚》和《赌徒》都是在这样近乎癫狂的焦虑感中完成的,《赌徒》的写作才用了26天。

但78万字的《卡拉马佐夫兄弟》绝非仓促之作。这部小说的构思花了将近十年,实际创作历时两年;而且,它原本是作者更宏伟的写作计划的一部分:陀思妥耶夫斯基打算以此为开头,创作一系列小说。遗憾的是,1881年年初,当他筹备写作“卡拉马佐夫兄弟”第二部时,一天早晨,为了捡起一个滚落的笔筒,他搬动了柜子,导致脑血管破裂。死神就这样突然降临,留给我们无数的可能性和无穷的猜测。现在,就让我们来看看,这个只写了小半部就已经改变了世界文坛的《卡拉马佐夫兄弟》,究竟写了什么。

读俄国小说的一大挑战,在于人名的繁琐。相信不少读者,刚翻开《卡拉马佐夫兄弟》的目录,面对“费奥多尔·巴甫洛维奇·卡拉马佐夫”这个五厘米长的小标题,就已经陡生疲惫。为了易于分辨,我们尽量使用人物姓名的简化版。

小说的时代背景是19世纪中期,也就是作者的同时代,故事围绕卡拉马佐夫一家的生活展开。这一家只有男人,没有女人——老卡拉马佐夫的两任妻子先后去世了,家里只剩父亲、三个儿子和一个私生子。老卡拉马佐夫贪婪好色,与长子为一个风流女子争风吃醋。一天黑夜,长子疑心自己的情人去跟父亲幽会,便闯入家里,一怒之下,差点把父亲砸死。他仓皇逃离后,躲在暗中装病的私生子悄然杀死老卡拉马佐夫,造成了一桩震惊全国的血案。围绕“谁是凶手”这个核心情节,小说在主题和形式上走了侦探故事的路线,这种侦探元素的外包装,激发了读者的好奇心,让文本始终笼罩在一种“疑窦重重”的氛围中。

老卡拉马佐夫被当地人称为“地主”,他道德败坏、好色贪婪,手里的钱也是从两任妻子那里压榨来的。他的第一任妻子出身名门,出于天真和浪漫,和他结了婚。当她拿到嫁妆的那一刻,她所有的钱、包括田庄和房产,都归了丈夫。后来,这位名门小姐跟他过不下去,离家出走,落得个客死异地的结局;第二任妻子是个可怜的孤女,被他折磨得疯疯癫癫,生下两个儿子后不久,也死了。

老卡拉马佐夫的三个儿子从小就被分别托给亲戚领养,长大以后才回到家中。大儿子德米特里中学没读完就进了军校,后来去高加索服役,热衷于吃喝玩乐,花费无度,而等到他回到父亲家时,才发现自己理应继承的那份财产已经被父亲占有,一毛钱没剩下。

二儿子伊万从小就显露出不同凡响的学习才能,他上了大学,为了养活自己,他东奔西走为各家报社和杂志社撰写评论,在写作圈里已经小有名气。后来,这位学识渊博、见识卓越的青年,竟放弃外面的花花世界和大好前程,突然回到父亲家中,一个月接一个月地住了下去,让很多人大为吃惊。

小儿子阿辽沙完全是父亲人格的反面,他自幼就具有基督般的仁爱之心。中学毕业前一年,他回家看父亲,并去了母亲的坟墓祭拜,然后做了决定:进修道院。从此,他就成了一名见习修士。

老卡拉马佐夫的私生子,名叫斯乜尔加科夫。私生子的母亲是个流浪街头的痴呆女,老卡拉马佐夫某次喝醉后跟她发生了关系。孩子生下来以后,被老仆人收养,长大后的身份也是仆人,性格阴沉残忍,叫人难以捉摸。

《卡拉马佐夫兄弟》里的父亲是全面失职的,根本谈不上为人父的资格,而小说呈现出的父子关系,也的确充满了紧张感:老卡拉马佐夫卑鄙又残忍,令儿子们从骨子里厌弃他,更不可能有什么亲近感;另外,父子之间的仇恨尤其集中地体现在老卡拉马佐夫和大儿子德米特里之间,其中有经济的因素,也有桃色的因素——父子俩同时追求同一个女人,为了这个女人,频频爆发正面冲突,儿子甚至打伤过老子。闹剧一般的父子纠纷,以老卡拉马佐夫的惨死告终,而读者看到这里,丝毫不会感到悲伤,因为从情节铺垫上看来,这位受害者罪有应得。

我们在情节和人物设定上都可以看出作者生活的影子。比如“父亲被杀”这个事件就有明确的原型:陀思妥耶夫斯基的父亲在晚年时移居乡下的庄园,由于酗酒,变得性格暴躁,对仆人们异常凶残,最终被几个农奴合伙杀害。再比如大儿子德米特里的嗜赌,二儿子伊万的癫痫病,都可以说是作者个人气质的投射。

对于这种激烈冲突的设定、情绪化的人物,《洛丽塔》作者纳博科夫非常不满,他认为陀思妥耶夫斯基走错了路,不适合写小说,更适合当剧作家,而《卡拉马佐夫兄弟》就是一部散乱的剧本。他嘲笑道,我们可不能把那些从精神病院来、还得回那去的人物反应,当作人类普遍的经验。

事实上,争议性本身也许就是验证作品伟大的必要一关。精神分析创始人弗洛伊德为这本书撰写了专门的分析文章,让《卡拉马佐夫兄弟》成为现代心理学的一个经典文本。

对于弗洛伊德而言,这部小说无疑是“弑父情结”的最佳佐证。他说,弑父的动机是性竞争,这一点在这部小说中,似乎能找到颇为确凿的证据:因为老卡拉马佐夫和长子都追逐着同一位尤物,并为此屡屡发生冲突。

另一位大作家毛姆对于类似的问题给出了极富同情的解读,陀思妥耶夫斯基的难能可贵,恰恰在于作者本人以及作品所呈现的极端矛盾,这种看似愚昧的感伤之中,倾注了迫切寻求的苦闷和疑惑。《卡拉马佐夫兄弟》中的人物行为是不能用日常生活中的一般尺度来衡量的,他们不是现实生活的写照,不是什么典型人物,而是符号化的人,是激情、欲望、淫荡和邪恶的集中表现。

可以这么说,《卡拉马佐夫兄弟》这部小说,塑造了一系列近乎精神原型的人物形象,人物之间的交锋主要不是通过行动展开的,而是通过“对话”。“对话”是小说最主要的形式特点。这种形式特点决定了小说的基本立场:不是隐瞒和回避真相,而是不断的倾诉和追究。长篇大论、无时无刻不在发生的人物对话,为小说酝酿出一种歇斯底里的气质,但与此同时,这种令人发狂的语言倾泻中,又体现出字斟句酌、不依不饶的逻辑精神,在不知疲倦的争论中一路向前狂奔。

批评家们一般认为,小说的第一主人公是小儿子阿辽沙;但戏剧性冲突主要表现在老卡拉马佐夫和大儿子德米特里之间,因为他们看上了同一个女人。格露莘卡是本地著名的荡妇,年轻时被一个波兰军官抛弃,如今有个年迈的商人包养着她,同时她还和卡拉马佐夫父子分别保持着关系。

格露莘卡是陀思妥耶夫斯基笔下典型的具备双重性格的“魔女”,她一方面人尽可夫、缺乏底线、不受控制,一方面却表现出慑服人心的大气、热情和善良,是个很有魅力的女人。小说的精神主人公阿辽沙第一次见到她时,被她的美震撼,甚至起了痉挛,在他眼里,“那是疯魔了芸芸众生的俄罗斯女性美”。

需要注意的是,这句评价是通过作者陀思妥耶夫斯基的口吻来再现小说人物阿辽沙的语言或想法的,没有使用“他说”、“他想”等任何表明直接引用的标记。这种叙述形式,超越了人物的思想和叙述者的思想之间的界线。“那是疯魔了芸芸众生的俄罗斯女性美”这句话,既是阿辽沙的想法,也可以理解成作者自己的感慨。应该说,格露莘卡这个人物身上,蕴含了陀思妥耶夫斯基对俄罗斯精神的寄托。

为了这个“俄罗斯女性美”的化身,德米特里不仅和父亲反目成仇,还要抛弃未婚妻卡捷琳娜。卡捷琳娜和格露莘卡性格反差很大,但同样充满张力,很吸引人,她的父亲是德米特里在军队里的上司,因为父亲在公账上发生问题,她鼓起极大勇气,夜访德米特里,向他借钱。这一过程中,卡捷琳娜鬼使神差地爱上了跟她毫不相配的德米特里,决意下嫁,此后紧随不舍。这个姑娘自尊心极强,甚至有几分傲慢,她骨子里看不起格露莘卡,但试图笼络她,让她放弃德米特里,结果反遭戏弄,一怒之下痛骂对方“女流氓”、“贱货”,让自己失尽颜面,但后来她又爱上老二伊万,却偏偏表现得极其矜持。卡捷琳娜这种对哥哥德米特里百依百顺、对自己却爱搭不理的态度让伊万感到痛苦。

这两位女主人公,卡捷琳娜少女式的紧张感和格露莘卡的风流不羁,本身就是非常戏剧化的组合,她们和各自的男性伴侣之间也呈现一一对应的组合式关系:德米特里和格露莘卡代表一种接地气的俄罗斯气质,他们的情感狂热灼人,让人望而生畏,却又有一种令人感动的纯真;伊万和卡捷琳娜则趋向理性,智识层面上相近,比较精英,是欧洲化风潮之下的产物。尤其伊万,深受启蒙主义思想的浸润,心灵上已经和故土产生距离。不过,作者赐予他癫痫病,让他对理性的自信和关于魔鬼的梦魇纠缠在一起,左右互搏,陷入无边苦境。

罪案发生当晚,大儿子德米特里疑心格露莘卡去跟父亲幽会,便闯入家里,一怒之下,还打伤了老仆人。所以,老卡拉马佐夫被害后,德米特里被理所当然地被当成凶手,直至小说最后,他也没能摆脱嫌疑,被判决流放到西伯利亚。但同时,小说明确地告诉我们,真凶是私生子斯乜尔加科夫,是他用镇纸打死了自己那不合法的父亲。

如果说,“杀死父亲”是小说的核心情节,那么,作为一个事实,它也是充满疑点的。这并不是说,真凶另有其人,而是说,如果从内心动机的层面判定谋杀罪名,那么,斯乜尔加科夫绝对不是唯一凶手。事实上,卡拉马佐夫兄弟三人,都可能以某种形式“杀害”了自己的父亲:长子德米特里公然对着父亲咆哮道:“干嘛让这号人活在世上?”

而小说中最正面的人物——小儿子阿辽沙,面对父亲的非正常死亡,表现出一种古怪的淡定态度,仿佛那是一个预告已久、无可避免的结果。二哥伊万问他:“那天德米特里闯进来打了父亲的时候,你是否有这样的想法:我但愿父亲死去?”对此,圣人阿辽沙平静地、毫不犹豫地回答:有这样的想法。如此毫不掩饰的袒露,令人震惊。不过,三兄弟中对“弑父”最有意识的,不是大儿子德米特里,也不是小儿子阿辽沙,而是二儿子伊万。

小说里,伊万逐步认清,自己是斯乜尔加科夫的同谋,甚至可以说,他才是谋杀事件的幕后推手。这个自我认定经历了一个过程,具体体现在惨案发生后,伊万对斯乜尔加科夫的三次走访中。第一次是伊万从莫斯科回来奔丧,去医院见因为癫痫病住院的斯乜尔加科夫。斯乜尔加科夫用古怪的语气告诉伊万,他认为伊万有可能预料到谋杀案的发生,因为自己曾经劝伊万去离家较近的城市切尔马什尼亚,而不是去莫斯科,潜在的意思是,一旦有事发生,好及时回来处理。

但伊万没有听从他的建议。斯乜尔加科夫从中得出一个结论:伊万选择去离家较远的莫斯科,是为了离开是非之地,到什么地方去躲一躲。听到这样的话,伊万自然感到愤怒,可是,当他加快脚步走出医院时,他却“感到放心”,而放心的理由,恰恰在于,此时被认为有罪的,不是斯乜尔加科夫,而是大哥德米特里。这是一种微妙的、不可理喻的想法,关于这种想法的原因,伊万有一种本能式的逃避,他不愿深究,只想尽快忘记。

但仿佛受迫于命运一般,斯乜尔加科夫出院后,伊万又去找他。这一回,斯乜尔加科夫把暗示变成威胁,跟他摊了牌,撕破他不愿意面对的内心,斯乜尔加科夫说:“您事先知道自己的亲爹要遭谋杀,却撇下他作牺牲;一旦人们了解全部内容,会对您这个做儿子的怎么看?”伊万发狂地大吼起来,但他吼出的话,却好像在自我质询,他吼道:“难道我当时知道要发生谋杀?”

和斯乜尔加科夫的第二次会面,或者说对质,让伊万回想起自己在父亲家最后一夜的情形,那天晚上,他从楼梯上偷听父亲的动静——这同样是一个难以解释的行为。现在回忆起来,他感到一阵钻心的剧痛,他意识到,自己确实期待着命案的发生,从那一天晚上开始就是这样。至此,大哥有没有杀人,斯乜尔加科夫是不是无辜,和他自身是否有罪之间,建立起明确无误的关联。伊万喃喃自语,说出一句耐人寻味的怪话:“只要杀死父亲的是斯乜尔加科夫,而不是德米特里,那么我当然也是凶手。”

接下来,女友卡捷琳娜递给他一封德米特里的信,让他的心情再起涟漪。信中有这样的说法:“德米特里不是贼,是凶手!杀了父亲,毁了自己,为的是能堂堂正正地站直了。”这样的表述,对于急切寻求开脱的伊万来说,就是大哥杀人的铁证了。

不过,他的安稳日子没持续多久,在第三次的会面中,斯乜尔加科夫公然宣称,是他杀了老卡拉马佐夫,但这是在伊万的默许之下,是伊万在明知一切的前提下,不动声色地指使他杀害了自己的父亲。斯乜尔加科夫的认罪,让伊万退无可退,但也突如其来地为他注入涅槃般的力量。他突然感到了结束一切的信心,他决定上法庭作证,揭发斯乜尔加科夫,不仅为了帮德米特里摆脱嫌疑,也是为了赎自己的罪。

然而,伊万的努力以徒劳告终:开庭前,斯乜尔加科夫自杀,没有充分证据证明他的罪行;伊万在庭上发出真诚呼告“是我教唆他杀人……我只是个凶手!”,可是,因为他的癫痫病症,这些话仅仅被当作精神错乱的呓语。卡捷琳娜被爱人猝不及防的自白吓傻了,情急中公开了德米特里的信,坐实了他所谓的“谋杀罪名”。而伊万,在极度激动和神志不清中,被送进了医院。

可以说,关于“弑父”这个核心情节,在小说里呈现为两条线:一条是事实层面上的谋杀案件;一条是观念层面的谋杀冲动。显然,更复杂、更具有决定作用、也更引人入胜的,是后一条线。真凶斯乜尔加科夫只不过是伊万思想刀锋的实体化而已。很明显,他们两人被作者表现为镜像关系:伊万完全可以在斯乜尔加科夫身上看到自己的影子,包括癫痫病。另外,由于老二伊万实实在在地压过了老大德米特里,成为小说中真正的“弑父”焦点人物,因此也就超越了弗洛伊德把父子二人共同追求一位女性的性竞争看作弑父动机的观点。

而且,别忘了,伊万更重要、更尖锐的“弑父”行为,不在于对亲生父亲可能丧命的置若罔闻,而在于他对俄罗斯社会传统和宗教传统的质疑。也就是说,在思想文化层面上,伊万是一个背叛、并挑战父权的儿子。实际上,就势均力敌的理念冲突而言,他和小儿子阿辽沙称得上《卡拉马佐夫兄弟》的双重主人公。这一点集中体现在以呈现二人对话为主的著名篇章“宗教大法官”之中。

不少研究者提出,伊万在小说里的位置比阿辽沙更重要。这种争论是无解的。倘若死神没有突然降临,倘若陀思妥耶夫斯基按照计划完成“卡拉马佐夫”系列的话,我们应该可以得到解答;然而,我们所拥有的,只是整个系列的第一部而已。

阿辽沙和伊万,究竟谁能占据上风,关系到一件事,那就是作者本人的思想取向。作为整部小说被讨论最多的段落,“宗教大法官”也不能帮助我们得出结论;不过,这一篇章给人这样一种印象,那就是:作者更多将理性的强度和思想的张力赋予伊万,却把情感的厚度和未来的希望,寄托在阿辽沙身上。

“宗教大法官”这一章描写的是一场辩论,围绕着伊万写的一首长诗,这首诗体现了伊万的西欧化理念。诗中假设,16世纪,耶稣降临宗教大法官统治的世界,彰显神迹,治愈人们的疾病,但他对现代社会的意义受到大法官无情的质疑,宗教大法官指出,基督精神追求的是自由信仰,而不是奇迹信仰,希望人们得到心灵上的自由。可是,这反而是对人的折磨,因为人是愚笨孱弱的,自由让他们感到苦楚,他们渴望的是强权的征服,是“奇迹、秘密和权威”。现代教会,或者说,现代国家,恰恰提供了这三种力量。

于是,大法官向着耶稣挑衅道:“你发怒吧,我不要你的爱,因为我自己并不爱你。”伊万的宗教大法官不信上帝,而伊万正是借他之口向俄罗斯东正教传统发出诘问。但在长诗的结尾,面对大法官的诘问,耶稣一言不发,只是走过去,给了他轻轻一吻。伊万告诉阿辽沙:“那个吻在他心中注入一股暖流,但大法官原来的思想没有改变。”而在两人分别之前,伊万问阿辽沙,是否会不认自己这个哥哥,阿辽沙以同样的一言不发,走上前,给了他一吻。

以伊万的长诗为参考,显然,在兄弟两人之间,伊万扮演的是宗教大法官的角色,而接受正统东正教熏陶的修士阿辽沙则是现实中的基督化身,像耶稣那样,他没有依照西方理性思辨的方法跟哥哥辩论,因为这样只会陷入同一种模式,他选择了俄罗斯式的宗教启示性应答,也就是沉默的一吻。

可以说,小说到这里,是用基督般的阿辽沙,来设想一种足以战胜西方理性、恢复俄罗斯精神的可能性。不过,这一吻固然感人,却很难说抵消了伊万那强有力的质询;更何况,这一吻本身发源于伊万自己的假设。这样一来,无论是人物的形象意义,还是小说要传达的价值观念,都变得更加复杂,杜绝了任何单一解说的可能性。

《卡拉马佐夫兄弟》将家庭故事和对社会前途的辩论缝合在一起。陀思妥耶夫斯基自己提出过一个概念,叫“偶合家庭”,从字面上看,可以理解成“偶然凑合的家庭”,或者说,这样的家庭,除了血缘关系之外,是缺乏必然联系的。卡拉马佐夫一家正是这样一个“偶合家庭”,既没有道德的规训,也做不到传统的传承,而这样的家庭状况,恰恰和十九世纪变革中的俄罗斯社会相仿,同样呈现出断裂、无序的特点。卡拉马佐夫家四分五裂,家中的五个男人相互冲突,各自为营。

然而,从另一个角度,他们又被统一概括为“卡拉马佐夫性格”。什么是卡拉马佐夫性格?小说开头,另一个修士尖刻地说:“你们是好色、贪财、疯癫的一家子!”而在德米特里的自白中,对于自己的放荡行径,他感慨一句“谁让我是卡拉马佐夫呢!”伊万告诉阿辽沙:“有那么一种力量,它什么都受得了!那就是卡拉马佐夫式的……卡拉马佐夫式下流的力量。”

或许可以这样理解:“卡拉马佐夫性格”既代表了一种堕落的极限,但也象征着极具冲击力的激情,或者说,它就是冲突本身。甚至可以说,唯有凭着“卡拉马佐夫性格”,才能够举出石破天惊的问题,才能够,像我们开头所引用的那样,在“巨大灵魂”的深处,发出激烈的震颤。

好,最后我们再来回顾一下本期内容里的知识要点。

第一,陀思妥耶夫斯基的个人经历投射在《卡拉马佐夫兄弟》这部小说中,主要体现在“父亲被谋杀”这一情节以及“癫痫”、“好赌”等人物形象特点上。

第二,《卡拉马佐夫兄弟》在主题和形式上走的是侦探故事的路线,这种侦探元素的外包装,有助于激发读者的好奇心,让文本始终笼罩在一种“疑窦重重”的氛围中,和小说论辩性的风格相呼应。

第三,小说的情节核心是“弑父”,主要戏剧冲突表现在老卡拉马佐夫和大儿子德米特里之间。德米特里被错当杀人犯,真凶则是私生子斯乜尔加科夫。但同时,小说又强烈地暗示道,每一个儿子都可能是杀死父亲的凶手。或者说,“弑父”在小说里呈现为两个层面:一个是事实层面上的谋杀案件;一个是观念层面的谋杀冲动。再进一步来说,小说里更重要的“弑父”行为,是以二儿子伊万为代表的青年一代对俄罗斯社会传统和宗教传统的质疑,是在思想文化层面上,“儿子”对“父亲”的背叛。

第四,著名篇章“宗教大法官”是一场发生在伊万和阿辽沙之间的对话,伊万藉由一首他创作的长诗,质疑了传统的基督精神在现代社会中的权威性和有效性。在这一场辩论中,伊万代表西欧化思想,而阿辽沙则是东正教精神的象征。作者在情感的天平上显然倾向于阿辽沙,这一点也呼应了他本人在晚年的思想转向。

第五,陀思妥耶夫斯基提出“偶合家庭”这一概念,而卡拉马佐夫一家正是这一概念的文本实践。所谓“偶合家庭”,指的是除了血缘关系之外、缺乏必然联系的那种家庭关系,这样的家庭状况,恰恰和十九世纪变革中的俄罗斯社会相仿,同样呈现出断裂、无序的特点。而在小说中不断被提及的“卡拉马佐夫性格”,既可以理解成一种堕落的极限,但也象征着极具冲击力的激情,或者说,它就是冲突本身。正是凭着这样的矛盾性力量,才有可能成就小说对时代最深刻的反省。

撰稿:黄昱宁工作室 脑图:摩西 转述:杰克糖

划重点

1.《卡拉马佐夫兄弟》在主题和形式上走的是侦探故事的路线,有助于激发读者的好奇心,让文本始终笼罩在一种“疑窦重重”的氛围中,和小说论辩性的风格相呼应。

2.小说的情节核心是“弑父”,呈现为两个层面:一个是事实层面上的谋杀案件;一个是观念层面的谋杀冲动。事实上,这代表了以二儿子伊万为代表的青年一代对俄罗斯社会传统和宗教传统的质疑。

3.书中的卡拉马佐夫一家,是“偶合家庭”这一概念的文本实践。