《加缪传》 苗炜工作室解读

《加缪传》|苗炜工作室解读

关于作者

本书的作者是美国传记作家赫伯特•R.洛特曼,他采用英美地区撰写传记的严谨方法,在书中为读者揭示加缪的成长历程、创作历程、生活历程和心路历程。

关于本书

本书是关于诺奖得主阿尔贝•加缪的首部传记,也是公认的经典,被《纽约时报》誉为“加缪传记中极受欢迎的一部”。

核心内容

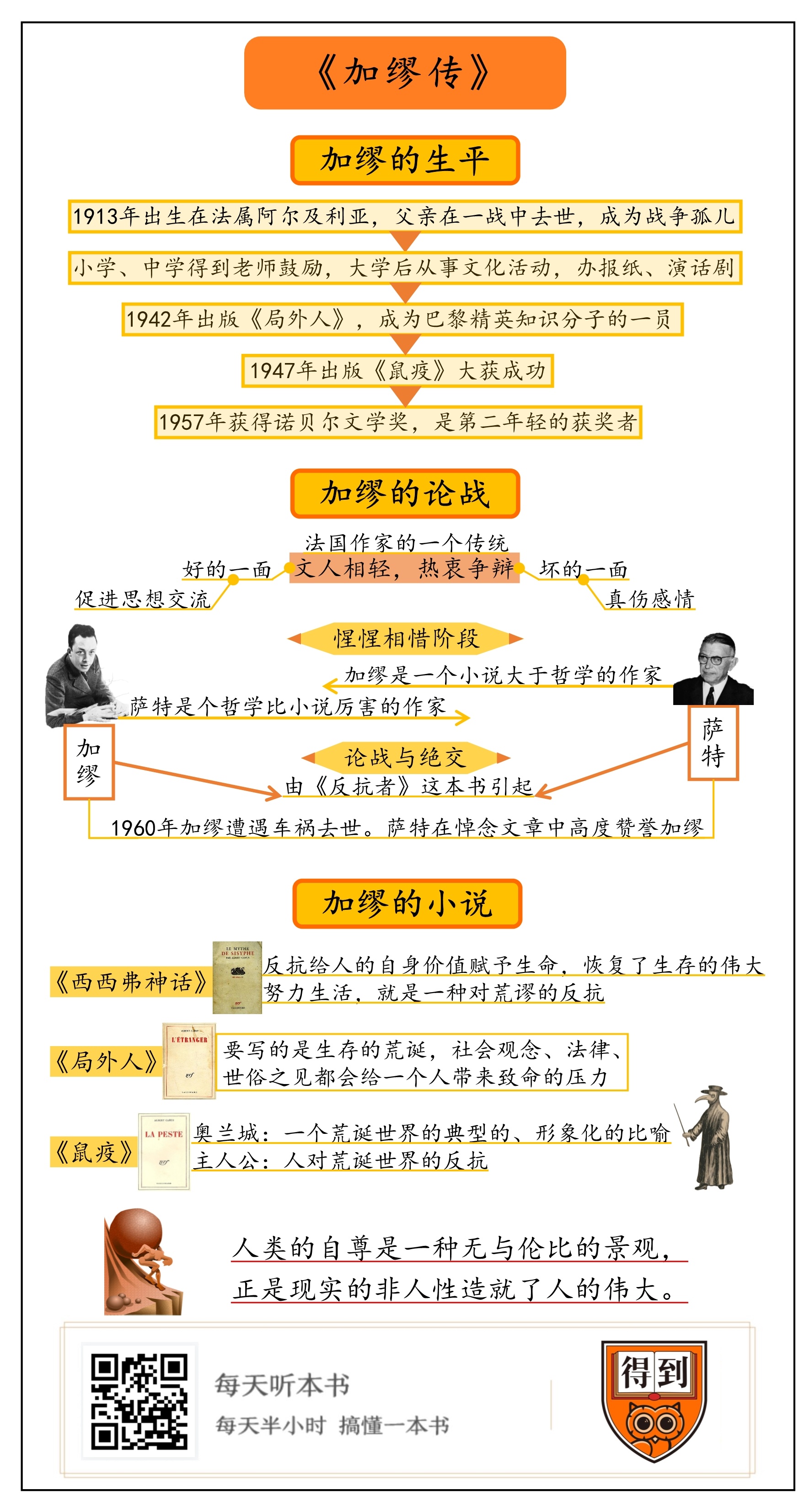

加缪的生平,他怎么从战争孤儿变成诺贝尔文学奖史上第二年轻的获奖者;作为社会活动家,加缪参与了很多论战,为什么法国作家那么爱吵架;加缪的小说都写了什么。

你好,欢迎每天听本书。本期音频为你解读的书是《加缪传》,这是法国作家阿尔贝•加缪的传记。

加缪在1913年11月出生,1957年获得诺贝尔文学奖。一般来说,诺贝尔文学奖相当于一个作家的终身成就奖,但加缪获奖时只有44岁,是史上第二年轻的诺贝尔文学奖获得者。可惜,加缪英年早逝,1960年1月遭遇车祸身亡,只有46岁,死的时候,随身带的包里,还装着他正在写的小说手稿。

加缪留下两本非常畅销的小说,一本是《鼠疫》,瘟疫流行时,人们都喜欢看这本书;另一本是《局外人》,对人世感到疏离的年轻人都会看它。这两本小说都是千万级别的畅销书。另外,加缪还有一本哲学随笔叫《西西弗神话》,也有很多人读,没读完的人起码读了前几页,因为这本书的开头非常有名:“真正严肃的哲学问题只有一个,那便是自杀。判断人生值不值得过,等于回答哲学最基本的问题”。《鼠疫》《局外人》《西西弗神话》是加缪流传最广的作品。

今天为你解读的这本《加缪传》,作者叫赫伯特•洛特曼,是个美国人,但他长期旅居巴黎,为《纽约时报》写报道,报道的领域就是法国及欧洲的文学。加缪去世之后,他做了很多采访,掌握了大量一手资料,在1978年出版了这本《加缪传》,翻译成中文有八百多页。这本书被誉为“加缪传记中极受欢迎的一部”,是公认的经典。

洛特曼在这本书里有一个很形象的比喻,说作家传记就像是一场没有主人的晚宴,宴会上宾客云集,酒菜丰盛,器皿和鲜花都很好,可惜主人却不在场,主人在哪儿呢?主人在他的作品里。顺着这个比喻,我们可以说,作品是一个作家的灵魂所在,作家传记是他的肉身所在,我们读传记,可以看看作家的肉身与他灵魂的关系。

读完这本八百多页的传记,我最直接的感受是,如果把加缪从事的政治活动、参与的各种论战都删除,这本书大概400页就够了。加缪是一个作家,也是一个政治活动家。我对这本书的解读分成三个部分。第一部分,我们介绍加缪的生平;第二部分,我们简单介绍一下加缪参与的论战,看看法国作家为什么那么爱吵架。第三部分,我们还是看看加缪的小说都写了什么,试着接触一下作家的灵魂。

好,我们进入第一部分。

1913年,加缪出生在北非国家阿尔及利亚,当时的阿尔及利亚是法属殖民地,跟法国、西班牙隔着地中海,它的首都阿尔及尔和第二大城市奥兰都在地中海边上。现在,阿尔及利亚跟法国也有千丝万缕的联系,足球明星齐达内的祖籍就是阿尔及利亚。

加缪很小的时候,爸爸就在一战中阵亡,加缪跟妈妈、姥姥、舅舅生活在阿尔及尔的贝尔库贫民区。加缪是战争孤儿,靠政府给的钱上小学,他的学习成绩不错。小学五年级的时候,他遇到一位老师叫热尔曼,热尔曼觉得这孩子有潜质,鼓励他好好读书。后来加缪获得诺贝尔文学奖,演讲词出版之后,他郑重地题词献给热尔曼老师。

加缪上小学,上中学,努力读书,踢足球,可到17岁的时候得了肺结核。医生说,要想治病,两个办法,住得宽敞点儿,吃得好点儿。他的姨夫阿库就把加缪接到家里,姨夫阿库是肉铺老板,开的肉铺叫英国肉店,“英国”这个词在当时意味着“高级”。阿库喜欢读书,还喜欢跟朋友讨论国家大事,他让加缪在肉铺帮忙打工,也让他读法国作家的经典作品。加缪进大学后,很快就结婚了,这个老婆叫西蒙娜。姨夫阿库对加缪这么早就结婚很是不满。但已是大学生的加缪,眼界和心气都高了,加缪在1935年加入了法国共产党,他说过,把人们引向共产主义的,是生活而不是思想,之所以加入法国共产党,就是想让人类的痛苦和辛酸能够减少。

20岁出头的这几年,加缪是阿尔及尔非常活跃的文艺青年。他组建劳工剧团,在劳工学校开文化课,创建“文化之家”,他还租下了海边的一个房子,合租的都是女学生,几个人住在一起,面朝大海,春暖花开。

这时候,加缪已经写了两本散文集,在朋友办的小出版社出版,印数都是三五百本。到了25岁,他在阿尔及尔新办的一份报纸《共和报》做记者,心中已经有了一个写作计划,叫荒诞系列,这个系列包括哲学随笔《西西弗神话》,剧本《卡利古拉》和小说《局外人》。小说《局外人》的主要情节有母亲葬礼、海滩争执、庭审过程,这些都来自加缪的生活经历,他的一位朋友曾经在海滩上和阿拉伯人发生争执,另一位朋友的母亲去世,举办了葬礼,加缪自己当记者,对法庭、庭审比较熟悉。生活的素材已经积累够了。

美国有一位文学教授叫卡普兰,写过一本书叫《寻找〈局外人〉》,写的就是加缪写《局外人》前后的经历。卡普兰说,年轻作家就是要在心里发现一本小说,然后再给它写出来。加缪在二十来岁的时候参加社会活动、打短工、当记者,看起来像没头苍蝇,实际上他已经发现了自己要写的小说。

1940年,加缪跟第一任妻子西蒙娜离婚,跑到巴黎,在《巴黎晚报》当记者,娶了第二任妻子弗朗辛。但很快,纳粹德国入侵巴黎,加缪只能跟着报社逃难到了里昂,然后又从里昂返回到阿尔及利亚的海滨城市奥兰。他在这里找到的工作是教书,他做家庭教师,也在私立学校教书,教法语、也教地理和历史。他在这里开始动笔写《鼠疫》,奥兰城外有一个小镇,曾经爆发过流行病斑疹伤寒。《鼠疫》中隔离区的体验就来源于此。

此时,加缪的《局外人》和《西西弗神话》都已经写完,他把书稿寄给原来在巴黎的报社同事,书稿送到了伽利玛出版社。伽利玛是法国文学的头号出版社,但被德军占领了,出书要经过纳粹军官的审查。纳粹宣传部书籍审查处的军官叫黑勒,黑勒下午收到书稿,一直看到凌晨四点,看完了准许出版。他说《局外人》这个小说“缺乏社会性”“与政治无关”。缺乏社会性,就是没写犹太人。与政治无关,就是没有在意识形态上反对纳粹。一个在阿尔及利亚的法国人杀死了一个殖民地的阿拉伯人,这故事看起来跟抵抗法西斯的运动没关系。

1942年4月,《局外人》在巴黎印刷厂开印,虽然战时纸张供应紧张,第一版还是印刷了4400册。1943年2月,法国哲学家萨特给《局外人》写了书评,加缪的小说处女作算是大获成功。加缪的《西西弗神话》也受到纳粹军官的审查,删去了里面写卡夫卡的章节,随后由伽利玛出版社出版。凭借这两本书,加缪获得了伽利玛出版社的编辑工作。1943年,加缪回到巴黎,给伽利玛出版社审稿,然后,在抵抗法西斯运动的地下报纸《战斗报》工作,他的戏剧开始在巴黎上演,他也结交了萨特。

三四年前,加缪还是一个小记者,现在他跻身于巴黎精英知识分子的圈子。等到巴黎解放,他在《战斗报》的工作经历又成了政治加分项。1946年,加缪作为法国作家的杰出青年代表,出访美国、加拿大。1947年6月,他写了六年的《鼠疫》出版,读者对这本小说进行解读,鼠疫横行就是纳粹占领,医生和市民对抗鼠疫,就是人的理性精神。这本小说大卖,六月出版,到秋天就卖出了十万本。加缪在日记中写过,托尔斯泰是在36岁到41岁之间写出了《战争与和平》,他激励自己,要在40岁前后写出最成功的作品。但加缪的成功之路其实很顺畅,不到三十岁,就以处女作《局外人》确立了文坛新星的地位,不到三十五岁,以第二本小说《鼠疫》确定了文坛领袖的地位。

《鼠疫》出版十年之后,加缪获得诺贝尔文学奖。这十年间他不断有戏剧作品上演,也有随笔集、中短篇小说集出版,但他自己心目中的那个《战争与和平》一直没动笔。加缪在1957年获得诺贝尔文学奖,44岁,是第二年轻的获奖作家。之前,英国作家吉卜林1907年获得诺贝尔文学奖,是42岁。不过,吉卜林得奖是诺贝尔文学奖早期的事,影响力还不够大。

加缪获得诺奖,成为轰动法国文坛的事件,一方面人们肯定加缪的文学成就,一方面又觉得,法国另外两个作家马尔罗、萨特都比加缪更有资格获奖。当时,阿尔及利亚正在闹独立,加缪是出生在阿尔及利亚的法国人,他支持阿尔及利亚的民族运动,于是就有一种声音说,诺贝尔文学奖颁发给加缪,是诺贝尔奖的政治倾向,是干涉法国内政。加缪也觉得自己获奖太早了,加上他当时创作灵感枯竭,对自己失去信心,他认为获奖相当于自己的创作生涯被阉割了,诺贝尔奖有盖棺论定的味道。

但获奖肯定还是高兴的事,拿到奖金,加缪一家到处看房子,1958年在法国普罗旺斯的乡村卢马兰买了一处房子,这里风景秀丽,小村庄只有六百多人居住,现在也不过一千多人口。1959年,加缪在村子里动笔写他自己的《战争与和平》,这个小说叫《第一个人》。1960年1月4日,加缪和伽利玛出版社的老板一起开车从卢马兰回巴黎,途中遭遇车祸,加缪去世。他随身带着《第一个人》的手稿,一共144页,字迹潦草难以辨认,也没有标点符号,这本手稿整理之后,在1995年出版。

好,以上就是第一部分的内容。加缪1913年出生,1942年纳粹德国占领巴黎的时候,他出版了第一本小说《局外人》,成为文坛新星。1947年,他出版《鼠疫》,当年就卖出十万册以上。这两本小说到现在都是千万级别的畅销书。加缪在1957年获得诺贝尔文学奖。

我们接下来进入第二部分,看看法国作家吵架的传统,也看看加缪参与的论战。

知识分子和作家,在法国向来有很高的地位,法国公众把哲学家、作家当成大明星来看待。但文人相轻、热衷争辩也是法国作家的一个传统。比如,诗人波德莱尔很瞧不上雨果的《悲惨世界》,巴尔扎克觉得自己才是畅销书之王,欧仁·苏写的小说要是卖得好,巴尔扎克忍不住就要出来说两句。作家会争夺沙龙中的领袖地位,会争夺法兰西院士这个学术界的最高荣誉。

作家热衷争辩,好的一面是促进了思想的交流,发表文章互相争论,别人的想法激发出自己更多的想法,这让法国思想能够一直活跃。法国作家也有参与公共事务的热情,伏尔泰、雨果、萨特、马尔罗都会对公共事务发表看法,甚至会参与其中。但坏的一面是伤感情,法国社会学家雷蒙·阿隆会攻击萨特,加缪也会跟萨特绝交。

有一位英国作家,曾经分析过法国作家爱吵架这件事,巴黎是世界文化之都,要想混成一流大作家,就要在巴黎成名。但法语作品的市场并不大,就是法国这一块地方,再加上点儿非洲殖民地。英语作家相安无事,是因为英语作家的市场大,英国、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、南非等等,说英语的地方都是英语文学的市场。这个分析有一定道理。

不过,我们还是从好的一面来理解法国作家爱吵架这件事,他们是真的相信,真理是不辩不明、越辩越明的。

加缪在1942年出版的《局外人》和《西西弗神话》,萨特都做了评论,他对《局外人》比较肯定,但是对哲学随笔《西西弗神话》并不欣赏。萨特比加缪大八岁,出生在巴黎,就读于名校亨利四世中学,然后他又读了法国顶尖大学巴黎高等师范。而加缪在海外殖民地的贫民区长大,在阿尔及尔大学读书。萨特是巴黎的知识精英,加缪是外地来巴黎的“巴漂”。萨特对加缪的态度是,你写小说还可以,哲学你不行。加缪也评论过萨特的小说,说他的小说是靠理念推动的,意思是:萨特搞哲学还可以,写小说好像不太行。这是两个人惺惺相惜的阶段,萨特承认加缪是一个小说大于哲学的作家,加缪承认萨特是个哲学比小说厉害的作家。加缪1943年到巴黎之后,跟萨特等人过从甚密,经常夜里喝大酒,但他不承认自己跟萨特一样是存在主义者,更不愿意被说成是萨特的门徒。至于什么是存在主义,你可以听一下得到刘擎老师的《西方现代思想40讲》。

萨特和加缪的论战与绝交,可以说是现代知识分子界最著名的事件之一,他们的绝交是由《反抗者》这本书引起的。加缪在1943年开始酝酿《反抗者》,1951年出版。这本书涉及哲学、历史、文学艺术等许多领域,中心命题就是“我反抗故我在”。法国人笛卡尔说过“我思故我在”,加缪这本书的意思是,世界是荒诞的,人的理想、愿望,只会遭到沉默和恶意的敌对,所以人要反抗。反抗者要不说慌,反抗者要拒绝被奴役,也要拒绝奴役别人,在任何情况下,反抗者都必须拒绝专制统治。这是对加缪的观点非常简单的概括,《反抗者》这本书光是在文学领域就谈到《呼啸山庄》、陀思妥耶夫斯基、尼采等等,书里涉及很多主义、观点、意见,是一本复杂的书。

这本书出版之后,萨特主编的《现代》杂志发表书评,萨特的门徒让松写了一篇长文,批评加缪。加缪就给《现代》杂志写信,回应批评。加缪是一个对自己的作品很认真的人,当初《局外人》出版时,报纸上有一些负面评论,加缪都会写文章做回应,这一次照样回应。《现代》杂志刊登了加缪的回应,同时发表了萨特的《答加缪书》,是非常个人化的语气,开头就说——“我们的友谊来之不易,我将感到惋惜。今天您中断友谊,或许是因为它到了该中断的时候。许多事情让我们接近,很少事情让我们分开,但这个很少也已经够多了,友谊本身也变得专制起来。”

《现代》杂志对加缪这本书的主要意见是什么呢?说《反抗者》鼓吹的是个人反抗,没有阶级斗争这回事了,《反抗者》谴责暴力,但暴力革命有正当性。其实,争吵很多时候就是简单化,只有简单化才能让吃瓜群众理解,随后的简单理解就是,萨特站在苏联和共产主义一边,加缪站在反苏的这一边。

其实,他们两个人的友谊本来就不稳固。加缪参加抵抗法西斯的运动,萨特没有。加缪在1957年获得了诺贝尔文学奖,萨特到1964年获得诺贝尔文学奖,但萨特拒绝领奖,宣称自己不接受任何来自官方的荣誉。萨特一辈子不缺钱,加缪是在贫困中长大的。两人绝交之后,加缪宣称自己不再涉足政治活动,他写过一篇散文叫《谜语》,文章里说,好多作家不写书也能出名,作家只要多参与社会活动,到处抛头露面发表演讲,就会当成名流看待。实际上,这是加缪的自我反思,他把太多的精力投入到各种论辩中,参与社会活动过多,小说写的太少。

《加缪全集》的中文版有四大卷两千多页,其中一卷是戏剧,一卷小说,两卷是散文,散文中包含大量时评文章。这本《加缪传》对其中一些政论文章的背景做出了解释,但我们隔着六七十年的时间再看,还是摸不着头脑。其实,作家通过小说揭示的真相,远比在报刊杂志上发表文章所揭示的真相更多也更复杂。

加缪获得诺贝尔文学奖之后,参加过一次讨论会,会上没什么人讨论文学,有一个阿拉伯青年就问他,你对阿尔及利亚民族解放运动怎么看?你是否同意民族解放运动使用暴力?你到底站在法国人那一边还是站在阿拉伯人这一边?这是逼着作家站队。但是时也境也,法国作家的论辩传统,也是知识分子的社会地位和社会责任的体现,加缪反对死刑、反对暴力、反对专制,写时评文章,实际上就是他年轻时加入法国共产党时的那种冲动,想减少人类的痛苦和辛酸。

1950年代初,加缪在纸上写下自己喜欢的一些词汇:世界、痛苦、大地、母亲、人类、沙漠、荣誉、苦难、夏日、大海。实际上,即便有背景解释,后世的读者也看不明白加缪那些政论文章,我们希望看到的,还是世界、大地、母亲、夏日、大海。

好,以上是第二部分的内容。在六七十年前,报纸杂志有点像今天的网络,加缪花了很多时间参与社会活动和政治活动,在他获得诺贝尔文学奖之后,也有商业活动找到他。他抱怨这些活动耗费了他大量精力,但各种论辩就像是思想的泥沼,作家是很难避开这些泥沼的。

我们进入第三部分,简单了解一下加缪的作品。

美剧《冰血暴》第二季里,有一个细节:一个十来岁的女生,在一家肉铺里帮工,没有客人的时候,这个女孩就在读加缪的《西西弗神话》。我们前面说了加缪16岁的时候,曾经在姨夫阿库的肉铺里帮忙,姨夫阿库也让他在肉铺里看书。不知道美剧中的安排是不是刻意向肉铺中读书的加缪表示敬意,但十几岁的孩子,刚开始思索生命有什么意义这样的大问题,很可能会看加缪的这本《西西弗神话》。西西弗被神惩罚,每天推一块大石头上山,推到山顶,石头滚落下来,西西弗就从山脚下再往上推。加缪用这个故事来描述人的处境,我们每天的处境就像西西弗一样荒谬。这种荒谬是无法消除的,但加缪认为,人要做的就是给荒谬世界赋予意义,自杀实质上是逃避,是反抗的对立面。努力生活,就是一种对荒谬的反抗。

小说《局外人》写的也是一种荒谬,这个小说篇幅不长,主人公叫默尔索。故事开始,默尔索接到电报,母亲在养老院中去世了,默尔索去参加了母亲的葬礼,他在母亲的葬礼上没有掉眼泪。然后回到城里,跟女友去海边游泳,看电影。默尔索结识了一个朋友,这位朋友跟几个阿拉伯人有宿怨,有一次在海边,默尔索遇到了其中一个阿拉伯人,阳光的暴晒下,默尔索掏出枪,把那个阿拉伯人杀了。这就是小说前半截的内容。后半截,默尔索入狱,律师、预审法官都要搞明白默尔索杀人的动机,他们要一个解释。检察官把养老院的院长、门房还有其他一些老人都请来做证人,检察官的逻辑链条是,默尔索在母亲的葬礼上没哭,他是一个冷漠的人,所以铁石心肠,蓄意杀人。默尔索对社会的基本法则都不承认,自然就是一个反社会的人。

《局外人》里没有结构复杂的长句子,都是短句。它刚出版的时候,有一种评价说,这是用海明威的方式写卡夫卡的小说。这部小说是第一人称,默尔索呆在牢房里讲他的故事。我们读他的故事,也不知道他为什么要杀人,但是却能读出那种“陌生感”,那种“一切与我无关”的感受。加缪自己怎么解释这个小说?他在《局外人》美国版的序言里写了这样一句话,在我们的社会中,任何在自己母亲的葬礼上不哭的人,都有被判处死罪的危险。他要写的是生存的荒诞,社会观念、法律、世俗之见都会给一个人带来致命的压力。

《西西弗神话》和《局外人》都是在1942年出版,两本书在加缪的构思中,属于同一个系列,都是要写荒诞。到底什么是荒诞?引用一段加缪的原话,“在这个骤然被剥夺了幻想与光明的世界里,人感到自己就是一个局外人。这是一个得不到解救的流放,这种人与生活,演员与布景的分离,正是荒诞的感觉。”

《局外人》之后,加缪又写了一本《鼠疫》。鼠疫肆虐,人的生存受到了极大的威胁,城市被隔离,亲属、夫妻、情人都在分离之中,人在死去,鼠疫控制着城市,这里没有生机、没有激情,也缺乏希望。《鼠疫》笔下的奥兰城,可能就是一个荒诞世界的典型的、形象化的比喻。那么,人该如何对待这个荒诞世界呢?《鼠疫》中的主人公叫里厄医生,他是加缪笔下反抗者形象的载体。他深知医学的力量有限,难以消灭鼠疫,但他忠于职守,救治病人,日夜奔波,与鼠疫斗争,他的劳顿和坚韧,就跟推着石头上山的西西弗一样。他的精神也感染着周围的人。加缪自己说过,《鼠疫》的内容就是欧洲对纳粹的抵抗斗争。但“鼠疫”也是一种象征,鼠疫不会消失,它可以沉睡几十年,然后又制造出人类的苦难。

以上,是对加缪作品的简单介绍,《局外人》和《鼠疫》是加缪留下的两本千万级别的畅销书,荒诞和反抗是理解加缪的两个关键词。《局外人》是写“荒诞”的,《鼠疫》是写人对荒诞世界的反抗。这两本小说都有很强的象征意味,读起来并不难。《西西弗神话》是一本哲学随笔小册子,它能帮助我们更好地理解加缪的思想。

到这里,《加缪传》这本书的精华内容已经解读完了。每天听本书已经解读了《鼠疫》和《局外人》,有时间的话可以找来听一听。好,我们来总结一下本期的知识要点。

第一,加缪的父亲在一战中去世,他是战争孤儿。幸好他在上小学上中学都得到了老师的鼓励,上大学之后就在阿尔及尔从事文化活动,办报纸、演话剧。他的小说《局外人》1942年在巴黎出版,而后加缪成为巴黎精英知识分子的一员,1947年出版的《鼠疫》大获成功,1957年他获得诺贝尔文学奖,当时只有44岁,是第二年轻的获奖者。

第二,加缪也是一个社会活动家。他参与抵抗法西斯运动的《战斗报》的工作,他反对死刑,参与阿尔及利亚民族解放运动的论辩,他与萨特的决裂缘起于1952年《反抗者》这本书。1960年,加缪遭遇车祸去世。萨特在悼念文章中高度赞誉加缪,说他继承了法国警世文学的传统,以那种固执的、既狭隘又纯洁的、既严峻又耽于肉欲的人道主义,向这个时代种种巨大的、畸形的事件展开战斗。

第三,理解加缪要掌握两个关键词,“荒诞”和“反抗”。小说《局外人》和《鼠疫》写的就是荒诞与反抗。在哲学随笔《西西弗神话》中,加缪说,反抗给人的自身价值赋予生命,恢复了生存的伟大。人类的自尊是一种无与伦比的景观,正是现实的非人性造就了人的伟大。

撰稿、讲述:苗炜 脑图:刘艳导图工作坊

划重点

1.法国作家加缪是个战争孤儿,上大学后从事文化活动,办报纸、演话剧。他的小说《局外人》《鼠疫》都大获成功。1957年44岁的加缪获得诺贝尔文学奖,是第二年轻的获奖者。

2.加缪也是一个社会活动家。他参与抵抗法西斯运动的《战斗报》的工作,他反对死刑,参与阿尔及利亚民族解放运动的论辩,他与萨特的决裂缘起于1952年《反抗者》这本书。

3.理解加缪要掌握两个关键词,“荒诞”和“反抗”。