《克拉拉与太阳》 黄昱宁工作室解读

《克拉拉与太阳》| 黄昱宁工作室解读

关于作者

日裔英国作家石黑一雄,出生于日本,5岁随父母移民英国。他获得过包括诺贝尔文学奖和英国布克奖在内的很多重要文学奖项。他的作品被翻译成超过五十种文字。

关于本书

《克拉拉与太阳》是一部具有科幻小说元素的作品,主要讲述的是一个机器人与人类主人之间的故事。石黑一雄想要通过机器人的视角,观察、透视、反省人类自身的困境和危机。

核心内容

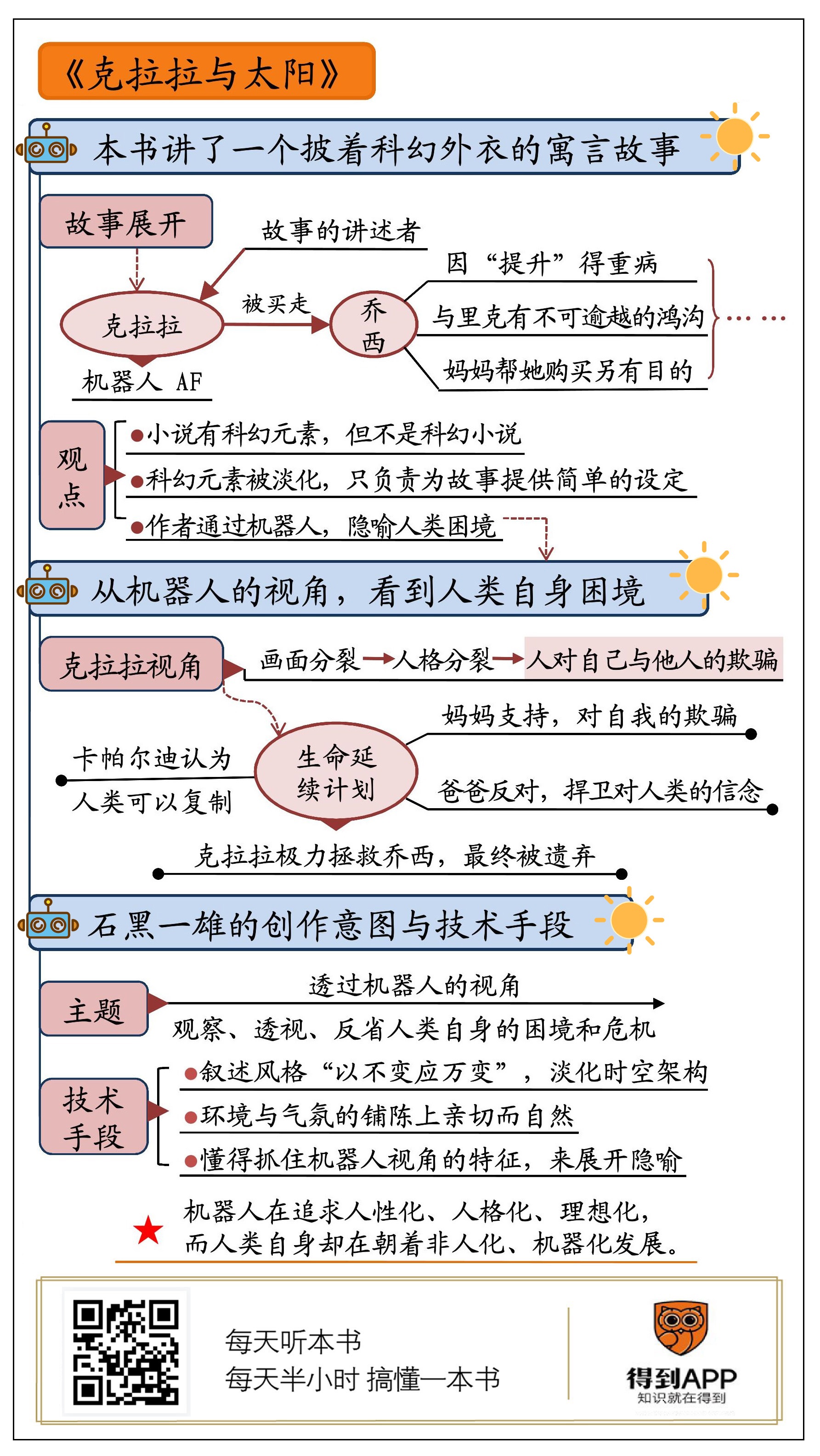

第一,为什么说《克拉拉与太阳》是一个披着科幻外衣的寓言故事,它究竟讲了一个什么故事?

第二,通过小说中机器人的视角,我们能看到人类自身的什么困境?

第三,石黑一雄的创作意图是什么?

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是长篇小说《克拉拉与太阳》,作者是日裔英国作家石黑一雄。

在文学大师中,石黑一雄是出了名的慢工出细活,迄今为止一共写了8部长篇小说,一些短篇小说和剧本。不过,这些作品为他赢得了诺贝尔文学奖、英国布克奖等重要文学奖项。他在2017年获得了诺奖,这部作品出版于2021年3月,是他获奖后推出的第一部长篇小说。

《克拉拉与太阳》是一部具有科幻小说元素的作品,主要讲述的是一个机器人与人类主人之间的故事。石黑一雄说,这本书最初的雏形其实是他在女儿娜奥米年幼时,为她编的一个故事,他原本打算把它写成自己的第一部儿童文学作品,他说:“我构思了这个非常美妙的故事,我想它一定适合用来制作成那些有很多插图的可爱绘本。我把故事讲给娜奥米听,听完后她板着脸看着我说:‘你不能给小孩子讲这样的故事,他们会留下童年阴影。’”因此,石黑一雄才决定把这个故事写成一本给成年人看的书。

虽然这部作品中有科幻小说元素,讲的是机器人的故事,但它并不是科幻小说,更像一个披着科幻外衣的寓言故事。石黑一雄想要通过机器人的视角,观察、透视、反省人类自身的困境和危机。这样既深刻又有普遍性的创作主题,很符合他一贯的风格,瑞典文学院在给他的颁奖词中,曾经提炼过他的创作精髓:“小说具有强大的情感力量,揭示了我们与世界虚幻的连接感之下的深渊,作品中反复出现的主题是记忆、时间和自我欺骗”。

除了创作主题与此前保持一致,石黑一雄表达主题的技术手段也是“以不变应万变”,他对环境和气氛的铺陈独具一格,文字的节奏优美舒缓,意识流手法也运用得恰到好处。

今天的解读,主要围绕以下几个问题展开:为什么说《克拉拉与太阳》是一个披着科幻外衣的寓言故事,它究竟讲了一个什么故事?通过小说中机器人的视角,我们能看到人类自身的什么困境?石黑一雄的创作意图是什么?

好,我们直接进入故事。结合故事内容,我们一起了解下,石黑一雄和科幻元素的渊源,他是如何运用科幻元素的。

在《克拉拉与太阳》的一开头,一位女性叙述者把我们带进了一个既熟悉又陌生的环境:“商店中区,靠近杂志桌的那一侧,视线可以透过大半扇窗户。能够看着外面行色匆匆的办公室工人、出租车、跑步者、游客、乞丐和他的狗。”

这位叙述者名叫克拉拉,我们跟着她的叙述,获得了从商店橱窗里向外望的独特视角。虽然克拉拉在用平实的语言、平静的语气跟我们讲故事,可她并不是在橱窗里忙碌的工作人员,而是被陈列在橱窗里的一件商品。

在小说的第二段,小说标题中的另一个名词“太阳”进入了我们的视线。从一开始,克拉拉就提醒我们,要注意她看待太阳的独特方式。她在橱窗里看着太阳,尽可能地把脸伸过去,接受太阳的滋养,这个举动引起了同伴的抗议,说她总想把太阳据为己有。我们可以推断出,克拉拉和她的同伴都要依靠太阳能维持生命运转。他们都是太阳能机器人,陈列在橱窗里供人观看、选购,为人们提供服务,他们具有极高的观察、推理和共情能力。这些机器人有个统一的型号,叫AF,意思是人工朋友。AF机器人的更新速度很快,我们读下去就会发现,克拉拉是第四代。跟刚刚上架的第五代机器人相比,克拉拉和她的同伴们似乎已经有了滞销的趋势,他们的处境变得越来越艰难。

来到商店橱窗前挑选机器人的,大部分都是孩子和家长,AF的设计定位是儿童的成长伙伴,某种程度上,甚至是孩子释放负能量的渠道和工具。这家商店的经理给克拉拉灌输的理念中,充满了善良、慈悲和同理心,她说,“如果有时候一个孩子用奇怪的眼神看着你,带着怨恨或悲伤,透过玻璃说一些让人不愉快的话,你不要多想。你只需记住:一个那样的孩子很可能是满心沮丧的。”

然而,克拉拉透过橱窗看到的世界,却无法用经理说的那些真善美的道理来解释。她看到,有的孩子对自己的AF很粗暴,有的孩子并不需要陪伴,她还看到大人们在马路上暴力相向,在她眼里,这些大人们“打起架来,就好像世上最要紧的事情就是尽可能多地伤害彼此”。

克拉拉在橱窗里陈列了四天之后,一个叫乔西的少女走进了她的世界。乔西看起来很聪明,她第一眼就喜欢上了克拉拉,但是克拉拉从乔西的步态里能看出,乔西的身体很瘦弱,而且她母亲的态度有点暧昧不明,她买这个机器人的目的并不仅仅是为了哄女儿高兴,似乎还藏着什么秘密。在乔西的坚持下,母女俩把克拉拉买回了家。

克拉拉在乔西家,就像生活在一团精致的迷雾中。表面上看,乔西的父母虽然离婚了,但家里生活富足,母女关系和谐,一切都是幸福的中产阶级生活该有的样子。然而,克拉拉从琐碎的生活细节中发现了一些令人不安的蛛丝马迹:首先,乔西与邻居的孩子里克青梅竹马,但里克似乎并不属于乔西的生活圈层,他的母亲认为他绝不可能考上乔西要去的那所名校。我们还会发现,这对青梅竹马之所以会有这样不可逾越的鸿沟,是因为他们的母亲曾经做过截然不同的选择。

乔西小时候经历过一种叫作“提升”(lifted)的程序,改善优化了她的基因,而里克却没有。这种“提升”过程其实存在风险,乔西的身体承受了“提升”带来的巨大代价,她的健康受到损害,正在一天天衰弱下去。乔西曾经有个姐姐,当年就是因为同样的原因病入膏肓,几年前不治身亡。对此,乔西的母亲一直讳莫如深。

值得注意的是,故事进展到这里,所有线索都是我们通过克拉拉的叙述推断出来的。直到小说结束,克拉拉也没有交代具体的时间地点。她把眼前发生的一切都视为理所当然,对于事物之间的深层关系,她要么语焉不详,要么点到即止。克拉拉一直恪守着机器人的视角,给读者的阅读留下了大量留白。

我们能感觉到,这不是一部描写当下现实的小说,它有一些科幻小说的元素。但跟一般科幻小说不一样的是,石黑一雄几乎没怎么花费笔墨,去交代小说的时空背景、解释科学道理、构建世界观框架。读者直到读完故事,仍然对这个特定时空所达到的人工智能水平如何,所谓的“提升”是一种怎样的过程,为什么它会让乔西姐妹生病,都没有清晰的概念。读者只能通过克拉拉断断续续的叙述,作出自己的猜测。

石黑一雄的这种写法离典型的科幻小说很远,也就是说,《克拉拉与太阳》虽然具有科幻小说元素,但它并非科幻小说。说到这儿,我们来了解一下石黑一雄和科幻元素的渊源。《克拉拉与太阳》不是石黑一雄第一次接触科幻元素。早在2005年,他的作品《莫失莫忘》(又名《别让我走》)就在科幻圈和严肃文学领域同时引起过震动。

石黑一雄写《克拉拉与太阳》的配方和《莫失莫忘》很相似。我们知道,《克拉拉与太阳》的叙述者是机器人克拉拉,《莫失莫忘》的叙述者同样不是人类,而是克隆人。简单来说,《莫失莫忘》讲述的是有一群克隆人,外貌、智力甚至精神世界都跟人类没什么两样,但他们被制造出来就是为了有朝一日为人类提供器官移植,然后结束自己悲惨的一生。

在《克拉拉与太阳》中,石黑一雄没有交代时空背景,介绍人工智能的发展水平,解释科学道理。处理《莫失莫忘》时,石黑一雄同样也把科技因素淡化到了极致,小说里的科幻元素只负责为故事提供简单的设定。在《克拉拉与太阳》中,石黑一雄真正关心的问题是人类自身的困境和危机。在《莫失莫忘》中,他关心的是,那些克隆人在黑暗的设定下,如何从懵懂到醒悟,如何从无忧无虑到直面命运的诅咒。

石黑一雄写克隆人的生活和感受,是为了用他们的故事来隐喻人类自己的问题。他使用大量富有诗意的笔墨,耐心地描写在囚禁克隆人的寄宿学校里的日常生活,这些描写和残酷的真相对照在一起,不仅产生了让人震惊的效果,还能让读者代入到克隆人的视角,当我们代入到克隆人的叙述时,他们的无助也就成了我们的无助。

那么,在《克拉拉与太阳》中,石黑一雄想要通过机器人的故事,隐喻人类的什么困境呢?我们继续回到《克拉拉与太阳》寻找答案。

在这部小说里,我们同样能够读到一些富有诗意的描写。不管是克拉拉在橱窗里看到的人世百态,还是她到乔西家里不紧不慢地观察环境、推断人物关系,石黑一雄都写得很生活化,文字的节奏就像田园诗一样舒缓而优美,而恐惧和不祥就像微风,偶尔才会渗进来一丝。

在克拉拉的设定中,有一点很耐人寻味,人类给她预设的参数,很多都是人类自己很难达到的道德标准,比如,善良、无私、强大的共情能力。因此,克拉拉在观察周围时,始终会对人们的言行充满善意,对于任何人任何事她都能看到好的一面。不过,这里需要注意一个特别容易被人忽略的细节。克拉拉的视觉跟人类不一样,所有景物在她眼中都被分成一格一格的。有时,她眼中的画面会出现奇特的分裂,这种情况往往与画面中人物的心理状态有关。比如,乔西的母亲故意找到机会与克拉拉单独相处,她要求克拉拉模仿乔西、“扮演”乔西时,克拉拉眼中母亲的形象就发生了裂变。

小说里是这样表述的:“母亲朝我探过身来,身体越过桌面,眼睛眯了起来,直到她的脸庞占满了八格空间,只留下边缘的几格给瀑布;有那么一刻,我感觉她的表情在不同的方格间变化不定。在一格中,譬如说,她的眼睛在残酷地笑着,而在下一格中,这双眼里又满是伤悲。瀑布、孩子和狗的声音全都渐次消逝,直至缄默,为母亲将要道出的话让路。”

小说自始至终都没有详细交代,为什么会出现这样的分裂画面,但我们通过几次类似的现象可以判定,画面的分裂对应的是人格的分裂,象征着人物对他人以及自我的欺骗。我们可以看出,母亲当初把克拉拉带回家,并不仅仅是为了让克拉拉陪伴病重的乔西。

小说此后的叙事节奏开始加快,石黑一雄此前埋下的各种若隐若现的矛盾终于浮出水面,并且纠缠在一起,克拉拉成为一切冲突的旁观者和参与者。里克的母亲海伦当年没有选择让儿子“提升”,此后她时时刻刻感受着阶层差距的痛苦,她越来越后悔当初的决定,她不惜拉下面子,带着儿子去找曾经被自己抛弃的老情人求助,结果当然只能碰壁收场。

反过来,乔西一家却必须面对“提升”过的乔西即将失去生命的悲剧。这一回,绝望的母亲把克拉拉当成了救命稻草。她带着克拉拉去见了卡帕尔迪先生,后者一直在替乔西画像,他们引导着克拉拉一步步发现真实的计划并不只是画像那么简单。卡帕尔迪先生的“作品”,是一个外貌看起来可以乱真的高仿版乔西,小说中是这样描写这件作品的:

“她的面庞非常像真正的乔西,但因为这双眼睛没了那善意的微笑,所以她那张呈现出上扬曲线的嘴巴给了她一种我之前从未见过的表情。这张脸看上去失望又害怕。她的衣服不是真正的衣服,而是用薄绵纸做成的,上半身的部分做出T恤衫的样子,下半身的部分做出宽松短裤的样子。绵纸呈浅黄色,半透明状,在刺眼的灯光下让这个乔西的胳膊和腿显得格外纤弱。她的头发在脑后扎着,就像真正的乔西生病时的发型,而这也是唯一一处让人感觉无法信服的细节;这头发用的是一种我从未在任何AF身上见过的材质,我知道这个乔西对此是不会高兴的。”

有了以假乱真的乔西的外貌,剩下的部分,比如乔西的行为、语言、心理,就要交给克拉拉来模仿。乔西的母亲想让这副皮囊与机器人克拉拉合成出一个乔西的替代品,用来“延续”乔西的生命。

这样的“延续”当然只是一种自欺欺人的手段,但这个具有震撼力的画面激发了小说中几个人物的争论和思索。这部小说中最有哲学性、最有思考空间的部分就在这里。

卡帕尔迪先生自称是理性的信徒,他坚信每个人的内核深处并没有什么独一无二、不能复制的东西。他这样说,实际上是否定了人在精神层面的主体性和独立价值,把“万物之灵”分解为一连串数字编码。

乔西的父亲从一开始就激烈反对延续计划,然而,卡帕尔迪先生这种看似有理有据的论调,对这位父亲产生了强烈的冲击,他对克拉拉说:“我想,我之所以恨卡帕尔迪,是因为在内心深处,我怀疑他也许是对的。怀疑他的主张是正确的。怀疑如今科学已经无可置疑地证明了我女儿身上没有任何独一无二的东西,任何我们的现代工具无法发掘、复制、转移的东西。古往今来,一个世纪又一个世纪,人们彼此陪伴,共同生活,爱着彼此,恨着彼此,却全都是基于一个错误的假设。一种我们过去在懵懵懂懂之中一直固守的迷信。这就是卡帕尔迪的看法,而我的一部分内心也在担忧他是对的。” 从这里,我们可以看出,乔西的父亲之所以会激烈反对延续计划,除了出于对女儿的爱,他更大的动力在于捍卫自己对人类这个物种的信念。问题是,当一种信念需要激烈捍卫时,恰恰说明它已经受到了严重威胁。

事情到了这里,出现了一个相当诡异的局面。围绕在乔西身边的人们,都在痛苦而热烈地讨论着乔西能不能被延续、人类能不能被复制,他们的潜台词是他们都对乔西的康复不抱任何希望,他们实际上已经完全放弃了乔西。只有一个人没有放弃,也许她甚至不能被称之为人,她就是机器人克拉拉。只有她还在千方百计地思考,怎样拯救乔西。

直到结尾,我们才发现,这部小说的整个故事,实际上是克拉拉在临近“生命”终点时,对她的一生所作的回顾。用克拉拉的话来形容,就是把她的一段段记忆放在时间轴上一一整理归位,这些记忆的片段互相交叠,构成了她散文一般的叙述。

在小说的最后一章,克拉拉置身于一个堆场中,即将被废弃、被处理,但她的语调还是那么坦然而平静。当年在橱窗里安慰、鼓励过她的经理,在堆场中与克拉拉重逢。从她们的交谈中,我们得知,克拉拉已经完成了她的使命,然而,她身边的人类世界似乎并没有什么本质性的变化。生活在继续,但乔西和里克之间的阶层壁垒仍然无法洞穿,他们还是属于两个世界。当克拉拉即将告别人世时,那些被她帮助过的人,没有一个来到堆场为她送行。

这部小说在缓慢忧伤的调子中开始,也在同样的调子中结束。了解完了故事情节,我们来具体看看,石黑一雄在这部小说中想表达的主题,以及表达主题时使用的技术手段。

石黑一雄在这部小说中,其实并没有直接讲述他的意图,甚至连一丁点儿拔高调门的迹象都没有。这样写会不会削弱小说的批判力度呢?

如果我们读得慢一点,细一点,反复咀嚼字里行间的意味,就能透过这部小说温柔光滑的表面,触摸到里面粗粝不平的质地。克拉拉这样的机器人,她的最高理想是无限接近人类,尽可能地成为真正的人。人们按照一个“完人”的道德标准来设计克拉拉这样的机器人。克拉拉的宽容无私、无怨无悔、自我牺牲是完全发自内心的,这样的境界是人类本身很难达到的。

与此同时,人类却在忙着不断“提升”、优化自身的参数,为此,不惜损害环境、自我欺骗,甚至不惜失去至亲至爱的人。在小说里,乔西得到了提升却差点搭上了性命,她曾向母亲表示,尽管身体弱不禁风,但她并不后悔接受了提升。而错过了提升的里克和母亲却为这个决定后悔不迭。这样不顾一切地追求阶层跃升的观念,让人不寒而栗。当机器人在追求人性化、人格化、理想化的时候,人类自身却在非人化、机器化,我们拨开石黑一雄温柔的言辞,看到的正是这样绝妙的、强有力的反讽。

石黑一雄对这个问题的思考深度,其实早在2017年就体现出来了,他在获得诺奖后的演说中,曾经说过这样一段话:“科学、技术与医学的重大突破向人类提出的挑战已经近在眼前……新基因技术以及人工智能和机器人技术的进步都将为我们带来惊人的、足以拯救生命的收益,但同时也可能制造出野蛮的、类似种族隔离制度的精英统治社会以及严重的失业问题,甚至连那些眼下的专业精英也不能从中幸免。”

这段演说内容能够恰如其分地解释《克拉拉与太阳》的主题。石黑一雄在这部作品中写的是机器人的故事,但归根结底,他是在透过机器人的视角,来观察、透视、反省人类自身的困境和危机。

理解了全书的主旨之后,我们再来简单了解一下,石黑一雄表达这个主题的技术手段。首先,他的叙述风格可以说是“以不变应万变”,他的小说主题深刻又具有普遍性,时空架构宽泛简约,读者不需要依赖地域知识,也没有跨不过去的专业壁垒。石黑一雄的文字,总在努力去掉所有会造成地域、文化隔阂的部分,他几乎不给读者设置理解门槛。石黑一雄在他创作生涯的中后期,也曾经表示过,他要尽力创造一种全世界读者都能理解的表达方式,就像是在用故事创造某种“世界语”。从这个角度看《克拉拉与太阳》,我们就能理解,为什么石黑一雄会完全淡化时空架构,把相关的科学知识删繁就简。

石黑一雄在环境与气氛的铺陈上,向来都是高手,这一点在《克拉拉与太阳》中也有相当集中的体现。日本作家村上春树说石黑一雄的表达“亲切而自然”,这并不是一句客套话。当我们翻开石黑一雄的作品,能够看到很多简洁细腻又异常准确的描写,他的意识流手法也运用得驾轻就熟。在小说的最后一章,克拉拉从一段记忆过渡到另一段记忆,石黑一雄都处理得很自然,就像电影镜头般剪辑得行云流水。

最后一个特点是《克拉拉与太阳》这部小说独有的。石黑一雄很懂得抓住机器人视角的特征,来展开奇妙的隐喻。我们前面提过,人物或者景物会在克拉拉的眼中分裂成几格,彼此形成矛盾冲突,这样的意象既新鲜又富有诗意,还与故事情节、人物的身份嵌合得天衣无缝,构成了这部作品中最令人难忘、发人深思的部分。

到这里,《克拉拉与太阳》的精华内容已经为你解读完了。我们再来总结一下本期内容的知识要点:

第一,《克拉拉与太阳》虽然有科幻小说元素,但它更像一个披着科幻外衣的寓言故事。表面上看,石黑一雄写的是机器人的故事,但其实,他是在通过机器人的视角,观察、透视、反省人类自身的困境和危机。他在小说中用温柔的言辞提醒我们,要警惕:机器人在追求人性化、人格化、理想化,而人类自身却在朝着非人化、机器化发展。

第二,石黑一雄的作品数量虽然不多,但创作主题几乎一致,他的作品会反复出现“记忆、时间和自我欺骗”这些主题。石黑一雄想要创造一种全世界读者都能理解的表达方式,为了不给读者设置理解门槛,他在《克拉拉与太阳》中完全淡化了时空架构,把相关的科学知识删繁就简。

石黑一雄的经典作品《我辈孤雏》《长日将尽》《被掩埋的巨人》,我们都为你解读过了,推荐你找来听。如果你对他的作品感兴趣,可以在得到电子书中找来看看。

撰稿:黄昱宁工作室转述:杰克糖脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.《克拉拉与太阳》并不是科幻小说,更像一个披着科幻外衣的寓言故事,观察、透视、反省人类自身的困境和危机。

2.石黑一雄在小说中用温柔的言辞提醒我们,要警惕:机器人在追求人性化、人格化、理想化,而人类自身却在朝着非人化、机器化发展。