《光明共和国》 李迪迪解读

《光明共和国》| 李迪迪解读

关于作者

本书作者安德烈斯·巴尔瓦是西语界当红小说家,已出版13部作品,包括小说,散文、诗歌及摄影集,作品被翻译成十种语言。同时,他也是托马斯·德·昆西、赫尔曼·梅尔维尔、约瑟夫·康拉德、亨利·詹姆斯和司各特·菲茨杰拉德等著名作家的西语译者。

2010年,巴尔瓦被《格兰塔》杂志评选为二十二个最杰出的西语青年作家之一。他曾斩获多种文学奖,其中《光明共和国》为他赢得2017年的赫拉尔德小说奖。其叙事艺术得到诺奖作家略萨激赏,略萨曾说:“巴尔瓦早已拥有了一门与其年纪毫不相称的精湛技艺”。

关于本书

《光明共和国》虚构了一段只存在了6个月的美洲历史。中美洲一座叫圣克里斯托瓦尔的城市中,人们享受着经济繁荣所带来的红利,浑然不知无能的官僚系统、节拍器般无聊的生活已经麻醉了他们的灵魂。有一天,城市街头突然出现了一群来路不明的野孩子,像梦一般。他们说着无人能懂的语言,有着与现代文明截然不同的组织方式。起先他们靠沿街乞讨过活,随即开展了一系列破坏活动。更令人心惊的是,本地的孩子们迷上了野孩子,还有人在暗夜里加入了他们的行列,这让大人们陷入恐慌。在政府的搜捕之下,孩子们先是躲进大森林,后来又藏进下水道,在那里,建立起了一个名为“光明共和国”的法外之地……

核心内容

鬼片之所以可怕,是因为我们跟鬼怪不熟悉。在鬼片中,鬼是杀不死的,唯一降服它们的方法,就是叫出它们的名字,也就是:了解它们。鬼就是“他者”的化身。不同文明、意识形态和身份认同之间都会存在“妖魔化”对方的倾向,这是由于我们与他者彼此隔绝,不了解对方,于是产生了对他者的恐惧。但是,这种恐惧只会让人远离事实,酿成悲剧。《光明共和国》讲的就是关于这种恐惧的,只是这个他者是一群小孩子,他们在自然和游戏中孕育出了一种新文明,这让成年人非常恐惧,以至于非要把他们驯服不可,最后酿成一桩惨剧。

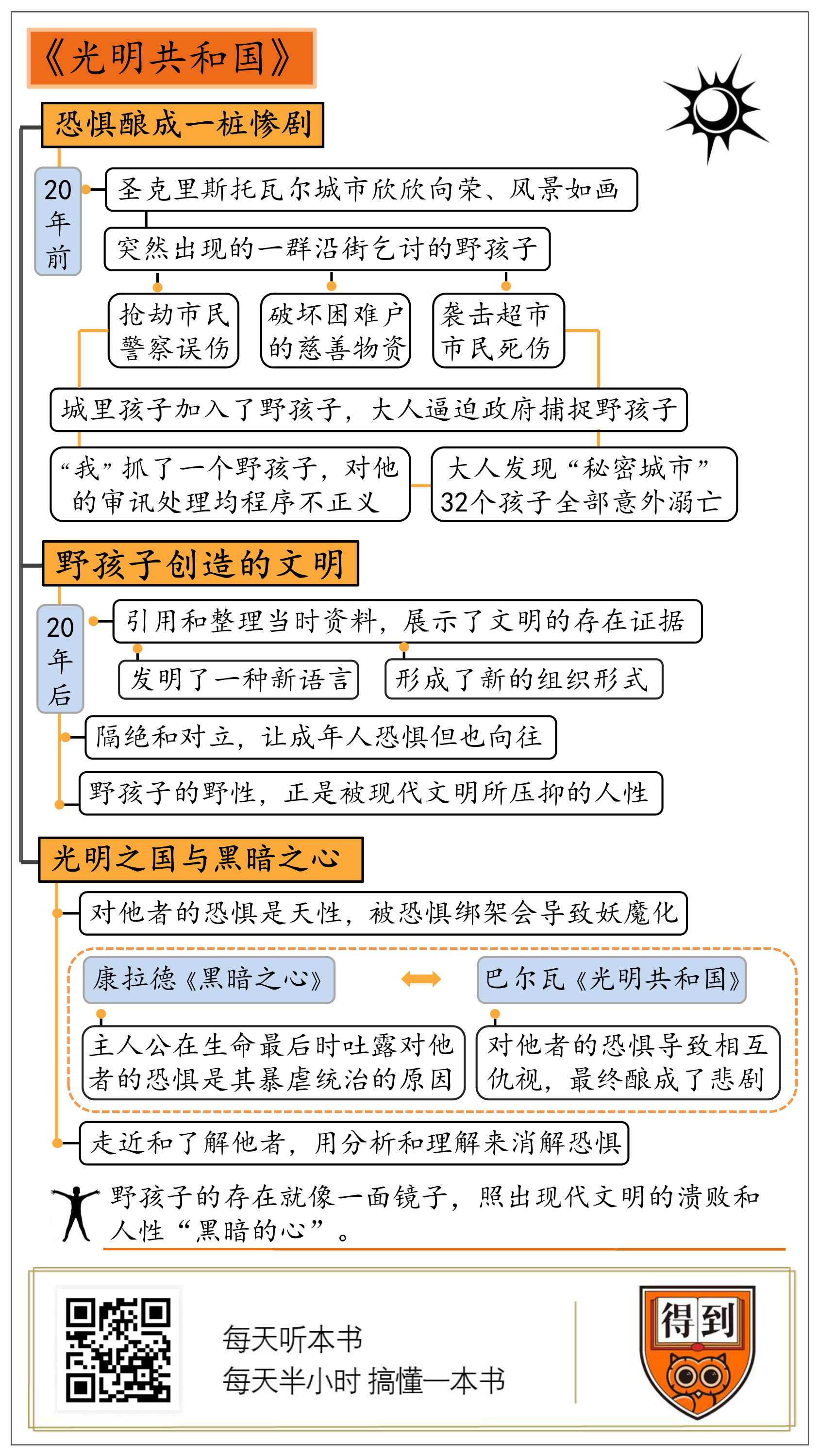

本期音频将从三个方面为你解读这本书的主要内容。首先你将听到的是恐惧是如何推动一桩惨剧的酿成的;然后你将听到的是叙事者是如何追忆和描述这种文明的,孩子的文明为何让成年人恐惧;最后你将听到这本书与《黑暗之心》的联系与呼应,以及我们该如何面对他者,面对恐惧。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书是《光明共和国》。

在开始解读之前,我想请你思考一个问题,“妖魔化”是怎么产生的?为什么不同的文明之间,不同的意识形态和身份认同之间都会存在“妖魔化”对方的倾向?你可能会说,是由于恐惧,对他者的恐惧。没错,那么人为什么会对他者产生恐惧呢?是因为彼此隔绝,不了解。因为不了解,产生了恐惧,恐惧升级,远远脱离了事实,就产生了“妖魔化”。

今天为你解读的这本书就是关于这种恐惧的。这个他者有点特殊,他们是一群小孩子,在游戏中,他们孕育出了一种新文明,这让成年人非常恐惧,以至于非要把他们驯服不可,最后酿成了一桩惨剧:32个孩子死去了。那么,这群孩子究竟做了什么,让成年人如此恐惧呢?这就是这本书所探讨的核心问题了,我会在接下来的解读中逐步为你揭开谜底。

这本书的作者是安德烈斯·巴尔瓦,西班牙人,是西语文学界当红的小说家。他生于1975年,作品具有尖锐的社会批判性,叙事艺术也非常精湛,诺奖作家略萨曾说:“巴尔瓦早已拥有了一门与其年纪毫不相称的精湛技艺”。为此,他被《格兰塔》杂志评为当今最杰出的西语青年作家之一,2017年出版的《光明共和国》是他的代表作,这部作品为他赢得了西班牙著名文学奖:赫拉尔德小说奖。许多评论家都将这本书与康拉德的《黑暗之心》相提并论,指出这两部作品有许多内在的关联与呼应,在接下来的解读中,我也会提到这一点。

那就开始今天的解读吧。首先,我要说的是恐惧是如何推动一桩惨剧的酿成的,这部分聚焦的是这本书的故事层;然后我要说的是一种文明,这部分聚焦的是这本书的叙事层,我们来谈谈恐惧的原因;最后要说的是光明之国与黑暗之心,通过对这本书与《黑暗之心》的比较,来探讨一下我们该如何面对恐惧。

我们首先来说故事层,这本书的核心故事是发生在20年前的一桩惨剧。

故事是用第一人称讲述的,叙事者“我”是一个中年男性,二十几年前从外省来到一个叫圣克里斯托瓦尔的城市工作,几年后,发生了一桩惨剧,32个孩子失去了生命,而我也被裹挟其中。这就是故事层的主体。而故事的叙事层,就是“我”对这桩惨剧的追忆和还原。

时间回到20年前的圣克里斯托瓦尔。这是位于中美洲的一个城市。从经济上看,它是地区的经济中心,20世纪90年代中期正是它特别繁荣的时期,很多居民都在这个阶段实现了阶级跃迁。从地理上看,它位于亚热带,异常炎热潮湿,紧靠着一望无际的大森林,还有一条宽四公里的大河。总之,这是一个欣欣向荣、风景如画的地方。

不知从哪一天开始,市中心的大街上出现了一群沿街乞讨的孩子,都在9到13岁之间,没人知道他们是怎么来的,住在哪里,有人说他们是从大河里冒出来的,有人说他们住在大森林的营地里,就叫他们“大森林里的孩子”,或者“野孩子”吧。他们脏兮兮的,长得像野生的小动物,皮肤仿佛染上了大森林的颜色,大家一眼看出他们不是当地的孩子,首先是他们互相说着一种无人能懂的语言,然后是他们乞讨的时候神情居然是高傲的,更多的时候,他们在大街上纵情嬉闹,看上去很快乐。后来,这些野孩子做了一些坏事。

首先是他们接连抢走了好几个市民的包。然后事件升级了。有一天,一个警察逮住了最小的一个孩子,结果其他野孩子袭击了这个警察,不巧警察的手枪走火,打死了他的同事。这激起了警察家属对野孩子的强烈愤怒,但野孩子并非凶手,大家并没有当回事。

第二件坏事是跟叙事者“我”有关的。“我”是社会事务局局长,那一年圣诞节前夕,“我”组织了一场给困难户送温暖的活动,买了三吨的慈善物资,悄悄放在困难户的家门口,等着给大家一个惊喜,结果惊吓却发生了。第二天一大早,人们发现,这些物资全被野孩子破坏了。他们把罐头掏空,把米面撒得到处都是,总之,他们尽情地破坏这些食物,只是为了让自己高兴。这种损人不利己的行为让“我”既气愤又震惊。

第三件坏事是超市袭击事件。这群野孩子经常进入当地一家大型超市乞讨和游戏,有一天几个孩子想偷饮料,被保安抓住,当众扇了一个孩子耳光。这时,越来越多的野孩子在超市停车场聚集起来了。他们开始只是在做游戏,后来,他们冲进超市开始尽情狂欢,搞破坏,他们越来越兴奋,后来,有几个孩子拿出了凶器,刺向了超市里的成年人,然后他们又以一种奇特的方式集合起来,狂奔出去,消失在了大森林里。这一切都发生在极短的时间内,不像是预谋好的袭击行动,反倒像是玩游戏玩嗨了,然而后果是可怕的:两人死亡,三人受伤。比这个死伤数字更恐怖的是,这座城市对野孩子的态度从最初的怜悯,后来的震惊,变成了深深的恐惧。

市政府召开了全体会议,决定潜入大森林,猎捕野孩子。然而,五十个警察潜入大森林,却什么都没找到,还被毒蛇咬了。此后一个月,警方每天都派出三分之一的警力去大森林搜寻,但就是找不到。不过警方并不怎么为这件事困扰,他们相信大森林就是一个天然的监狱,这些小孩不可能在里面坚持多长时间,他们饿了,或者生病了,自然就会出来。但是,野孩子非但没出来,城里的孩子也出了问题。

市民们发现,城市里他们自己的孩子就像做游戏一样,开始将耳朵贴到地面上去聆听大森林里的孩子的声音。这个游戏来源于当地的一个民间传说。相传,有一个巫师一直在追踪一处宝藏,有一天他得知有一个女孩拥有在大森林里找到宝藏的秘诀,于是他开始寻找这个女孩。巫师怎样寻找这个女孩呢?他将耳朵贴在地面上,“从世界上所有的声音中辨认出那个女孩穿过森林回家的脚步声”。

当地的孩子都知道这个传说。巫师寻找女孩的方式给他们留下了深刻的印象,从世界上所有的嘈杂中辨认出一个女孩的脚步声,这像是一种极度的痴迷,一种爱。于是,圣克里斯托瓦尔的孩子们也用这种方式寻找着那些野孩子,这也许是出于对野孩子的痴迷,或者说,一种爱。

这种游戏在孩子们中间流行,后来,城市中有一半的孩子都在寻找大森林的孩子。有一天“我”发现,自己的女儿也在做这样的事。后来,有几个孩子失踪了,有人说,他们跟大森林里的孩子跑了。

这时候,圣克里斯托瓦尔的成年人感到了巨大的恐惧,他们把这群野孩子视作当地最主要的破坏因素。他们开始集会抗议,逼迫市政府找到他们的孩子,把野孩子捉拿归案严厉惩治,否则就要市长下台。政府迫于压力,需要想出一个有效的决策,这时候,“我”献出一计:出动全部的警力,让抗议集会的家长们当志愿者,一起去大森林搜查野孩子,只要抓到一个,“我”就有办法找到其他孩子。市长答应了,于是第二次大搜捕开始了。

这次行动,“我”果然抓住了一个叫赫罗尼莫的12岁的野孩子,这是两百多号人的搜捕大队唯一的成果。“我”开始审讯这个孩子。“我”让警察局长唱白脸,对赫罗尼莫进行了持续48小时的睡眠剥夺,“我”唱红脸,对这个孩子进行抚慰,把他抱在怀里摸着他的头,反反复复地问他一句话:“其他人在哪里?” “我”还假装是一个叫安东尼奥的孩子的父亲,对赫罗尼莫说,“你不想帮我找到我的安东尼奥吗?”就这样每两小时重复一次。你应该知道,睡眠剥夺会让人精神崩溃,更别提一个12岁的孩子了。最后,赫罗尼莫终于投降了,他说出了野孩子们的藏身之地:下水道。

大人们冲进下水道,呼唤着自己孩子的名字,没有回应。在那里,他们看到了孩子们建造的“秘密城市”,四处都是捡来的彩色玻璃和镜子,让这个藏于地下的黑暗“城市”有了地面上没有的奇异的光明,就像一个“光明共和国”。正在这时,惨剧发生了,藏在下水道一端的32个孩子造成了管道崩塌,河水倒灌,32个孩子全部溺亡。

由于野孩子的集体死亡,以及唯一的幸存者赫罗尼莫再也拒绝透漏任何信息,关于“光明共和国”的一切都成了未解之谜,20年来,当地人一直在纪念他们,作家、学者、艺术家、媒体,也一直在用他们的方式去回忆和研究他们,而叙事者“我”也一直心存愧疚,于是就有了这个故事:在20年后的今天,“我”开始讲述关于野孩子的故事,同时,也引用各种历史资料,整理这种文明。

这就说到第二部分的内容了,一种文明。你可能要问,野孩子净做坏事儿,凭什么说他们生成了一种新的文明呢?

小说中,叙事者引用和整理当时的媒体报道、视频录像,事件发生后的纪录片,当事人的回忆录和学者的研究等文本资料,提出了这种文明存在的证据。

第一个依据是,野孩子发明了一种新语言。这是一种以西班牙语为基础,又对它进行了辑合的语言。当地的社会语言学家根据当时的录音,开展了一项题为《新语言》的研究,她总结说,野孩子选择发明这种语言不仅是为了让人听不懂,更是纯粹出于游戏和创造的冲动;他们需要一种新语言,去命名所有尚未被命名的事物。为此,他们改变了单词的字母顺序,或者干脆发明了新的词汇,有时候,好几个词对应于同一个事物。让人惊讶的是,野孩子们聚在一起6个月的时间,就形成了这种新语言。

新文明的第二个依据是,野孩子形成了新的组织形式。从他们超市袭击事件的录像可以看出,他们的行动没有任何领导,完全像是在做游戏,看上去是混沌无序的,却可以完成有序的一致的行动。他们的组织方式就像某些昆虫群落一样,个体有不同的功能,却不存在等级秩序。社会学家认为,他们是在试图“构建一个与‘我们的’完全不同的人类社群”。

正是这两点,构成了野孩子们形成了新文明的证据,然而,这也是让成年人将他们视为“他者”的原因。为什么这么说呢?你想,孩子们费尽心思发明这种语言,好像就是为了让大人听不懂;而孩子们颠覆等级秩序的组织方式,好像就是为了对抗成年人所遵循的社会秩序。正是这种隔绝和对立,让成年人对野孩子心怀恐惧。

但是成年人对野孩子的感情又是复杂的,他们的恐惧中也掺杂着向往。从心理学上讲,恐惧很多时候就是被压抑的渴望,比如有人会因为极度恐同而杀死同性恋者,可能是因为这个人内心深处是有同性恋倾向的,而他拼命压抑这一点。这本书中的成年人也是一样。他们的生活“就像节拍器”一样刻板、平庸、无聊,他们的孩子也循规蹈矩,泯灭了天性,总之,这座城市中,无论大人还是孩子,都早已忘记了游戏的快乐,而自由无羁的野孩子的出现唤醒他们内心深处被压抑的冲动。一句话:野孩子的野性,正是当地人被现代文明所压抑的人性。

在故事的结尾,搜捕大队进入下水道的“秘密城市”,看到了那个四处是彩色玻璃和镜子的“光之殿堂”,发现孩子们都睡在一个个壁龛里,就像是在一座大教堂中的圣徒一般,他们发现,孩子们过着消除了私有制的生活,他们已经取消了货币,用自己捡来的小玩意儿进行物物交换,当然,这些小玩意儿在成年人看来都是毫无价值的垃圾。这时,大人们不再恐惧了,相反,他们感到神圣,震撼,怜悯,感动。孩子们遇难后,当地人用各种方式回忆和纪念、研究他们,除了愧疚外,还因为野孩子们曾经向他们展示了一种更好的文明的可能性。

很显然,野孩子是一个关于文明的隐喻。他们是纯真和野性的混合体,是由善和恶两股线编成的绳子,他们是创造力的化身,而创造力的另一面,正是破坏性。精神分析学家弗洛伊德把人的精神层次划分为意识和潜意识,在这本书中,成人社会就像人的意识,以理性为准则,维持着体面的现代生活,而野孩子就像潜意识,被理性压抑,只在梦中浮现,但被压抑的,总会爆发。

弗洛伊德也用这种方式去分析人类的文明进程。现代文明是以理性为原则去维持的,可这也压抑了人性。人性包含了爱的本能和死的本能,爱的本能在文明中表现为建设性的力量,驱动人们聚集在一起共同生活,积极进取,但文明无法完美,总会让人不满,这时死的本能就会成为驱动力,其表现就是把既有的文明摧毁掉。由此,才有了战争和革命。总之,人类文明就如同帕涅罗珀织的布,白天织的布,晚上就拆了,第二天再织再拆,爱与死两股力量彼此更替,永远轮回,贯穿着人类文明的演变。

在这本书中,野孩子就像一个梦,反映着成年人被压抑的潜意识,也反映着现代文明被压抑的毁灭-重建的冲动。

当地人的孩子们痴迷于野孩子的召唤,在梦中与他们交谈,他们带回野孩子用梦传递的信息:野孩子们很饿。在当地孩子们那里,野孩子是一个纯真自由的梦。而在成年人那里,野孩子是十足的怪物,可怕的噩梦。他们描述野孩子时,就像在描述一个噩梦中的形象。比如超市袭击事件的目击者说,野孩子的脸是一种昆虫的脸。而“我”在森林中抓住那个唯一的野孩子时,也把他描述为一种好像长了很多只脚的昆虫。

我们知道,梦不是现实,它只是做梦人自己的欲望和焦虑的投射。在这本书中,我们能看到的,其实只是成年人的梦。叙事者不断提供给我们“关于野孩子”二手资料:纪录片,回忆录、新闻报道、学者研究,却看不到任何直接来自野孩子的信息。即使读完了整本书,野孩子还是一个谜。从头到尾,我们看到的,只是成年人是怎么看待野孩子的,野孩子就像一面镜子,成年人说野孩子危险,我们看到的是成年人的恐惧,成年人说光明共和国纯真,我们看到的却是成年人自己未能实现的社会理想。

从社会学角度来说,野孩子所孕育的文明,其实是一种无政府主义的乌托邦。这是资本主义社会最恐惧的一种组织形式,这种恐惧,也导致了它被妖魔化。事实上,就像小说中野孩子所展现的那样,无政府主义的社会组织形式是可以在无序中形成有序的。不过呢,所谓乌托邦,顾名思义就是不可能存在的地方,它只能存在于理想中,在现实中,任何乌托邦都是有代价的。这本书中,野孩子乌托邦的代价就是,他们既没有生产资料也没有劳动能力,只能去偷和抢。

其实,除了这一点,野孩子们的乌托邦也早已失败了,这种失败蕴藏在一个词语中。在“光之殿堂”,“我”发现了写在墙上的一个词,那个词是Puta,西班牙语中,是“妓女”的意思。这个词写在一个女孩的壁龛之上。叙事者“我”认为,这个词宣告了乌托邦的失败。为什么这么说呢?

首先,这意味着孩子们已经丧失了天真,“妓女”的存在,意味着他们的社会出现了等级。其次,这是一个西班牙语写成的词,而不是用他们自己的语言写成的。还记得野孩子们生成了新文明的两大依据吗?新的语言,新的社会组织形式。而Puta这个词的出现意味着,成年人的现代文明无论从语言还是组织形式上,都渗透进了野孩子生成的文明。这种崭新的文明变旧了,孩子们变老了。

倘若我们把野孩子的文明看做是一场社会学实验,这个实验失败了,可是,成年人呢?他们也失败了。在政府部门决策如何搜捕和惩治野孩子时,几乎没有一个环节是程序正义的,他们甚至修改了针对未成年人犯罪的法律。在市民们因为自己的孩子被野孩子迷住而离家出走时,所有人都失去了理性,他们把焦虑和愤怒全部投射在野孩子身上,仿佛他们是恶魔的化身。从向市长提出抓捕和刑讯野孩子的方法的那一刻,叙事者“我”的人性就堕落了,用他自己的话说,他就是从那时起走向了分裂的。在回忆中,他称赫罗尼莫为自己的人生的“见证者”,也就是说,他把赫罗尼莫看做是自己人格的一面镜子,照见了自己堕入黑暗的心。总之,野孩子在这本书中并不拥有实体,他们的存在是一面镜子,映照出成年人的自己的恐惧和欲望,也映照出现代文明的溃败和人性的堕落。

这就要说到最后一部分内容了,光明之国与黑暗之心。我们来说说这本书与康拉德《黑暗之心》的对应关系。

巴尔瓦是康拉德的忠实读者,他还把《黑暗之心》翻译成了西班牙语。《光明共和国》与《黑暗之心》无论从故事内容、叙事方式还是主题上,都跟《黑暗之心》存在着内在关联和呼应。把这两本书对比来读,我们可以更加明确作者的创作意图。

来说《黑暗之心》。这本书讲述的是一个英国殖民者进入非洲的黑暗丛林中后,用知识、语言天赋和健康体魄神化自己,奴役他人,最后成为了土著人的神的故事。在生命的最后时刻,故事的主人公反复喊着一个词:horror,horror!恐惧,恐惧!这个词让整个故事成了一个晦涩的谜。这个故事后来被科波拉改编成了电影《现代启示录》,电影中添了一句解释:“与它为友,你将疯狂;与它为敌,你将死亡。”这个“它”说的也是“恐惧”,但还是很难理解。

而在《光明共和国》中,这个词得到了呼应和破解。《光明共和国》的叙事者也在不断重复这个词:他不但描述了成年人对野孩子的恐惧,也描述了野孩子对成年人的恐惧。在审讯赫罗尼莫的时候,赫罗尼莫说,野孩子们睡觉的时候总是会做一个噩梦,他们会听见一个沙哑的声音对他们说话,会看到一张真实的长着胡子的嘴把他们叫醒,只有一张嘴,没有脸。他们害怕极了,于是互相讲故事,对抗这种恐惧。你可能会说,这不就是叙事者“我”和警察局长那张不断把赫罗尼莫叫醒,对他进行睡眠剥夺式审讯的嘴吗?没错,但这张嘴,也是成年人不断试图用语言去驯服他们的嘴。

也许,正是出于对成年人和现代文明的恐惧,孩子们才离家出走,宁肯住在大森林和下水道,宁肯乞讨和偷窃,也要作为“野孩子”活着。也正是因为这种恐惧,他们才有了过激反应,有了在超市中盲目袭击成年人的暴力行为。

《黑暗之心》的主人公在生命的最后时刻不断重复“恐惧”,这是因为他在临终时突然领悟到了殖民者之所以进入撒哈拉沙漠以南的非洲后,就撕掉现代文明的外衣,变得比原始人更野蛮的原因:这就是对他者的恐惧。这就像《三体》中的黑暗森林理论,面对一种全然陌生的文明,就像进入一片黑暗森林,因为你不了解对方是什么人,所以必须先开枪把对方打死再说。先打死,再了解——这就是《光明共和国》中成年人对待野孩子的方式。

对他者的恐惧导致了成年人与野孩子之间相互妖魔化、相互仇视和过激反应,最终恐惧的合力导致了悲剧的发生。对于这种恐惧,作者巴尔瓦在访谈中这样说:“对他者的恐惧是人的天性,是我们最基本的生存本能之一。恐惧保护着我们,就像痛感一样,它是必不可少的。但如果我们怀疑或者试图分析这种恐惧,它就会消散;如果不这么做,我们就会激化一种互相仇视的社会情绪,这也意味着,允许政治人物操纵我们。”

带着恐惧,我们既看不见他者,也看不见真实。克服恐惧的方法,就是用分析去消解恐惧,走向他者,也就是那些不同于我们的人,走向那些说着我们听不懂的话,用不同的方式组织社会的人,因为他们是我们的镜子,我们如何对待他者,我们就是怎样的人。就像作者说的,我们终将生活在一个怎样的世界里,归根结底,“取决于我们如何对待身边的人——尤其是那些处于弱势的人,那些不同于我们的人。”

好,这本书的主要内容就说为你解读到这里了。

总结一下,《光明共和国》是个充满乌托邦色彩的书名,讲的却是一桩社会悲剧,也是一则人类文明的暗黑寓言。光明共和国其实并不光明,就像人性中混杂着善与恶,它象征着人类的童年和人类文明的童年,纯真,也野蛮,被压抑,也被渴望。

野孩子的存在就像一面镜子,照出现代文明的溃败和人们“黑暗的心”。对他者的恐惧是人的天性,但被恐惧绑架只会让我们妖魔化他者,仇视他者,直至付诸暴力。更好的方法是走近他者,了解他者,用分析和理解来消解恐惧。

撰稿:李迪迪 转述:杰克糖 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.野孩子的野性,正是当地人被现代文明所压抑的人性。

2.对他者的恐惧是人的天性,是我们最基本的生存本能之一。恐惧保护着我们,就像痛感一样,它是必不可少的。但如果我们怀疑或者试图分析这种恐惧,它就会消散;如果不这么做,我们就会激化一种互相仇视的社会情绪,这也意味着,允许政治人物操纵我们。