《仿生人会梦见电子羊吗?》 陈楸帆工作室解读

《仿生人会梦见电子羊吗?》| 陈楸帆工作室解读

关于作者

菲利普·K·迪克,美国顶尖科幻作家,赛博朋克类型科幻的奠基者,首创“架空历史”幻想小说。他喜欢探讨真实和虚幻的界限。作品里时常出现对于记忆和感知的真实性的怀疑。他的作品改编电影《银翼杀手》《全面回忆》。《黑客帝国》等涉及真实与虚拟、记忆移植的科幻作品受其深刻影响。

关于本书

这本书是电影《银翼杀手》和《银翼杀手2049》的原作,小说讲的是赏金猎人里克·德卡德为了赏金追杀几个仿生人的过程,历经无数变故。小说里的人类受到地球辐射尘的影响,相貌丑陋,很多在心智上都发生了退化,而被人类创造出来的仿生人却外表堂堂,多才多艺。当仿生人在外表和心智上无限逼近人类,甚至表面上已经超越人类时,人究竟何以为人?

核心内容

本书讲述赏金猎人猎杀逃亡仿生人的故事。随着故事的进行,作者逐步抛出关于人类和自己创造的工具关系的疑问。

作者指出:被创造出来的工具如果有了接近人类的认知和智力,就一定会有天然的命运悲剧。

在作者看来,这样的悲剧无法避免。现在随着科技进步,我们正接近作者笔下的未来,探讨和理解书中的悲剧就有重要的现实意义。

你好,欢迎你每天听本书。这期音频要为你介绍的是一本科幻史上的经典,《仿生人会梦见电子羊吗?》。根据这部小说改编的电影《银翼杀手》,在很多榜单里,都是有史以来最伟大的科幻电影。2017年上映的续集《银翼杀手2049》,也在电影史上得到了超高评价。为你解读这本书的,是著名科幻作家陈楸帆。他曾经多次获得星云奖、银河奖等科幻界重要奖项。

在这本书出版的1968年,人类还没有登上月球,个人电脑还没被发明,这本小说便准确预言了这样的未来:有一天,人类将创造出接近甚至超过自己的人工智能,成为我们生活不可缺少的辅助。科技能让我们分不清真实与虚假,在这样一个世界里,我们将如何维系人性?又该如何与这样的世界相处?

要读懂这本书的丰富内涵,就不得不谈谈它的作者——菲利普·K·迪克。他喜欢探讨真实和虚幻的界限。作品里时常出现对于记忆和感知的真实性的怀疑,因为记忆和感知构成了人类意识的基础,于是就进一步形成对现实和虚拟的界限,以及人类和非人类界限的怀疑。《黑客帝国》便是这种世界观的直系后代。而后世科幻作品里,各种被植入虚假的记忆之后身份错乱的段落也多半有他小说的影子。

可能正是因为迪克的想象力太超前,他活着的时候不被市场认可,一贫如洗。以至于后来大家称他为“科幻界的梵高”,尽管他一生写了44个长篇和121个短篇小说,这些书在他死后被改编成电影,创造了超过十亿美金的全球票房,却没有一本让他生前大红大紫。

这本《仿生人会梦见电子羊吗?》是菲利普·迪克最著名的长篇作品。其实书里并没有直接回答这个问题。为什么起了这么个标题呢?我得先给你说说迪克给作品起名的风格。在迪克的作品序列里,起名风格大致分为三种,一种含混玄妙,让人摸不清头脑,比如他有部作品叫《帕莫·艾德里奇的三处圣痕》;一种直白简洁,核心创意一目了然,比如有的作品叫《少数派报告》《全面回忆》。而“仿生人会梦见电子羊吗”这个书名属于第三种,既保留了核心概念,又凸显出一种悬而未决的诗意,类似的还有1975年雨果奖提名作品《流我的泪吧,警察说》。

在《仿生人会梦见电子羊吗?》这本小说里,作者提出一个重要的问题:人类如果有一天创造出接近人类,甚至超越人类的超人,我们和他们的关系是什么样的?这些问题粗一看很玄,也很空。大家看到这种问题,很容易反射性地想:人为什么要去创造超越人类的超人?能不能不碰这些?但是在这篇小说里,作者却告诉我们,有一天我们一定会面对这些现在看起来很玄的问题。因为这些问题背后,是由人类自己的命运驱动的。小说展示了人类和人造超人可能关系的一种,也是最可能发生的一种,同时也是悲剧的一种。

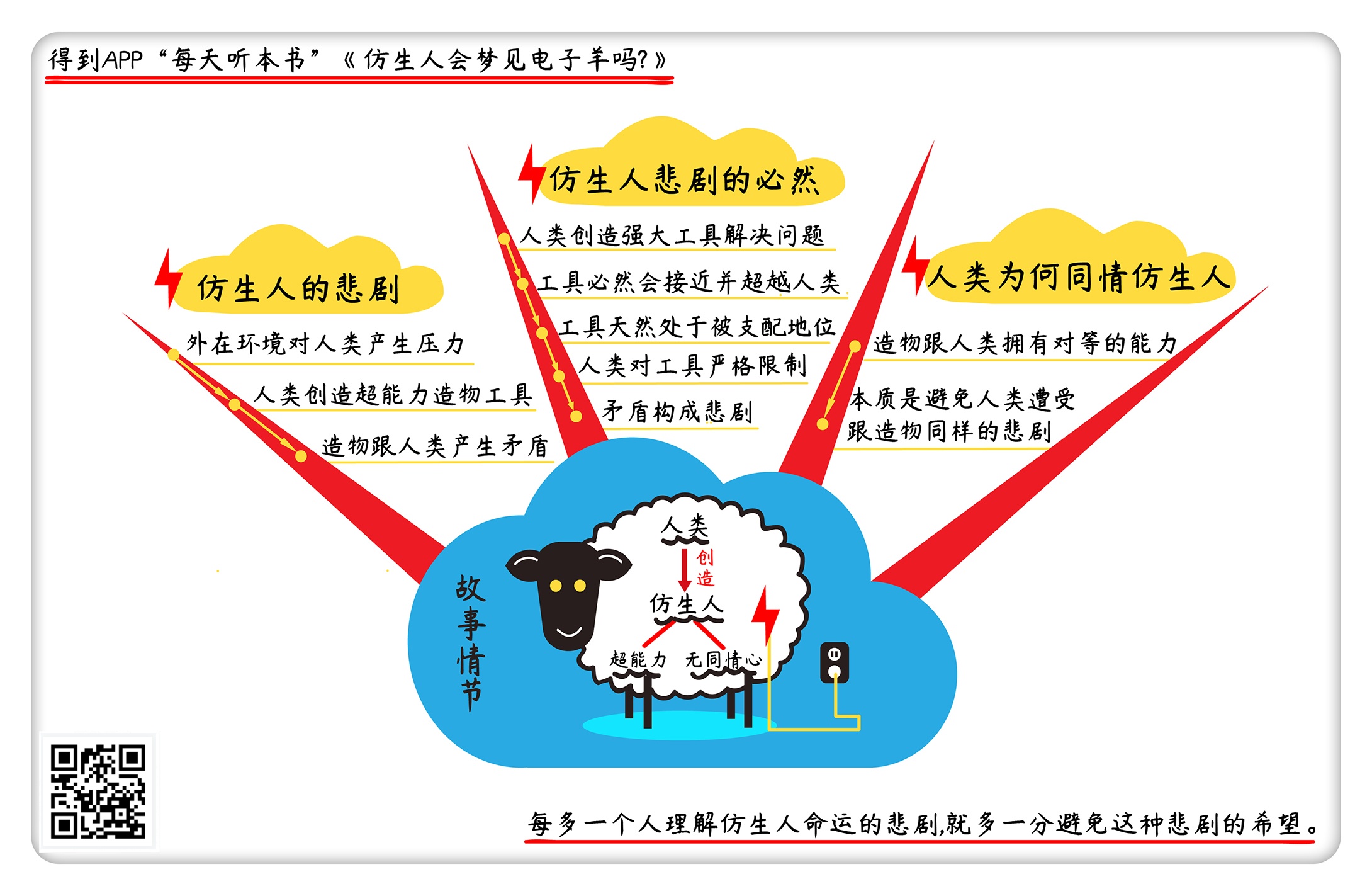

下面,我们会先介绍一下书的内容情节,然后分三个部分来解读整个小说。先来看看作者在小说里编织了什么样的悲剧,之后再探索一下这个科幻小说里传达出来的思考的现实性。第一个部分,我们来分析什么是仿生人的悲剧内核;第二个部分,我们讨论为什么仿生人悲剧内核是必然的?它跟现实有什么对应关系?第三个部分,我们从另一个角度来探讨,我们为什么会同情仿生人的悲剧。

首先,我们还是先从书的内容情节开始。小说设定的背景并不复杂,在不远的将来,地球上发生了核战争,全球几乎毁灭殆尽。在小说故事开始的时候,虽然战争已经平息,但是辐射性的灰尘还弥漫在空气中,地球已经完全不适宜人类居住。

政府只能鼓励人们移民到外星开荒,去外星移民不仅没有污染,还会配发仿生人作为财产,帮助他们工作生活。

这里提到的仿生人英文原文是: android ,也就是我们现在手机安卓系统的英文单词。仿生人是一种用生物科技造出来,和人非常相似的生化仿真人。他们有跟人类似的神经、肌肉、血管之类的结构。随着仿生人技术提高,他们的智力体力各方面都逐渐接近人类,甚至在某些方面超越了人类。无论在肉体还是思维上,普通人都看不出仿生人和人类的区别。

很自然的,这种已经是高级智慧的仿生人不甘心当人类的财产,或者说被人类奴役。有的仿生人从艰苦的外星工作环境里逃跑,有的逃回了地球。这些失控的仿生人就变成了危险品,需要追捕、消灭。而这篇小说的主人公里克·德卡德就是一名专门追捕逃亡仿生人的赏金猎人。

在小说开篇的时候,主人公里克以一个标准硬汉侦探形象出现,他的目标就是干掉尽量多的逃亡仿生人,赚钱,成为更牛的赏金猎人,走上人生巅峰,和所有职场人一样。但这一天,里克的上司告诉他,几个最新型的“枢纽六型”仿生人逃回了地球。这些仿生人智力体力已经在普通人类之上,连警察局里经验最丰富的高级猎人都被搞成重伤,差点送命。虽然有预警,但是里克很快就发现这些仿生人还是超出了想象。

第一个仿生人胆大包天,直接假冒成外籍警察,差点就把里克骗倒,直接把主角干掉。第二个仿生人更厉害,她只是通过对话,就让里克的仿生人测试无法进行,还诬陷里克性骚扰,让里克被警察抓起来了。

仿生人刚出场,就险象环生,几乎把里克玩弄在股掌之间。他们在智力和体力上完全碾压主角,如果不是主角光环,里克已经跟开头那个重伤的高级猎人一样,进医院呆着了。

我们可以看到,在小说的开始,仿生人被描绘得强大、残暴。他们没有同情心,显得尤其残忍,给人的感觉是他们的存在就是超级危险的定时炸弹。所以这就让人觉得主角里克的猎杀工作是正义的。但紧接着,故事的走向就深邃复杂起来,甚至把前面的这些感受逆转过来了。

最开始,这好像是一个硬汉赏金猎人追捕危险的仿生人的罪案故事,随着主角和这些接近甚至超过人类的仿生人斗智斗勇,人和仿生人之间的界限越来越模糊。不光是善恶对错越来越模糊,就连故事里的整个世界基础都变得飘摇不安起来。随着后面主角心态的变化,主角同情着自己要猎杀的仿生人,整个故事陷入一种深沉的悲剧氛围中。我们几乎可以感受到主角思考“仿生人会梦见电子羊吗?”这个问题的时候,心中充满同情的悲伤。

那么从情节出发,我们先进入探讨“仿生人的悲剧”,它的内核本质是什么?

有很多小说都讲过这样的故事:A和B原本是敌人,但是在这个过程中,A慢慢理解了B。这样的故事一般是这样三段式的结构:先是A认为B是非常邪恶的。后来A因为某种原因不得不近距离接触到B,甚至不得不相互协作。最后A发现B其实跟自己有很多的共同点,于是达成了某种和解。但是这本小说的主角和仿生人不是这样的关系。甚至直到故事的最后,仿生人依然是因为没有同情心表现得格外残忍可怖,主角和仿生人之间并没有达成相互认同的和解。

这就是小说最高明的地方,恰恰是因为塑造了仿生人毫无同情心的残忍特质,才塑造出了他们的悲剧,让人同情。

我们来回顾一下故事的逻辑,把他们拼图一样拼起来。

仿生人不是自己诞生的,是人类有目的制造出来的。制造他们就是为了帮助人们克服外星移民开拓的艰苦。他们相当于当年美国西进开荒时候修路开矿的中国劳工,或者是种植园的黑奴。用仿生人这样的“工具”来代替人进行最危险和艰苦的工作。被创造出来的仿生人没有同情心,这是人和仿生人最根本的区别,也是唯一的区别。

小说里有一个非常核心的设定:仿生人和人类从外貌和智力上都看不出太大区别,所以赏金猎人追杀仿生人的时候,首先要辨认出对方是人还是仿生人,进行一个测试,测试对方有没有同情心。故事里,赏金猎人通过描述一些正常人会产生强烈同情反应的场景,判断对方有没有同情反应,来确定他是人类还是仿生人。

这时候,故事出现了一个奇妙的反转剧情。

前面讲到,主角被当做性骚扰犯让另一个警察局的人抓了起来。他在洗脱嫌疑之后,和那个警局里一位陌生的赏金猎人一起去追捕女仿生人。追捕过程中,里克发现这位赏金猎人表现得毫无同情心,不像是人,而像是仿生人。

于是里克怀疑这位警察是仿生人,随着故事剧情发展,这个怀疑越来越强,连这位赏金猎人都开始怀疑自己是不是人类了。

里克果断给他进行了同情心测试,测试结果出人意料,这个表现异常的猎人确实是人类。出问题的不是他,而是里克,里克对仿生人产生了同情心,把要追杀的“失控的工具”当做了人来同情!

这个测试的直接结果,就是主角里克不再适合当一个赏金猎人。猎人同情自己要猎捕的对象,职业道德伦理就出现了问题。

这里面有一个很有意思的点,并不是所有人类都有同情心,有极少数人因为天生神经系统病理问题导致完全没有同情心,这种人被称为“反社会人格”。犯罪史上绝大多数疯狂的连环杀人狂都是没有同情心的,跟仿生人一样。更奇特的是,实际上反社会人格精神障碍往往都有极高的智商,所以他们也被称为“天生杀人狂”。

在这里,作者似乎提供了一个重要的暗示:仿生人都是极度危险的天生杀人狂。

“杀人狂”的特质,让他们智商和体力的优势变得不是优点,而是令人恐惧的缺点。这样小说里的赏金猎人追杀仿生人就自然有了道德优势。本来,仿生人反叛是在追求自由,但是他们是天生杀人狂,那就不是追求自由了,而是在世界上放出一堆定时炸弹。

这时候,我们不妨换一个角度来看这个问题:

为什么仿生人智力和体力都能无限接近甚至超过人类,却偏偏没有同情心?别忘了,仿生人不是天然的,是人造的。优点是人造的,缺点也是!

在前面,我们提到过人类创造超人时面临的两难:客观环境的压力导致人类必须造出超人。主观上又恐惧超人将来对自己产生威胁。在这样的情况下,人类会做出一个必然的选择:对被创造的超人进行严格的限制。

在这个故事里,对仿生人的限制就是同情心。这就讽刺了。人有同情心,会同情其他人和动物。仿生人没有同情心,所以在道德层面上,人毫无疑问比仿生人“优秀”。因为这个优秀,是通过限制仿生人,把他们变“恶”才对比出来的。

作者菲利普·迪克在这里就提出一个尖锐的问题:我们给仿生人烙印下限制,贬低他们的道德和存在。但这些限制本来就是我们制造的,那这些行为本质上反映的不是仿生人的低级,而是反映了创造者人类的恶。所以在主人公里克发现自己对仿生人有了同情心的时候,剧情提出一个极端讽刺的矛盾。也就是,人因为有同情心而比仿生人优秀,但是人不可以同情仿生人。

我们应该知道人类同情心的基础,其实是同情接近自己的对象。人最容易产生同情的是自己的亲人,然后是朋友,再然后是陌生人,之后是哺乳动物比如猫狗。所以按照这个基本原则,仿生人比所有生命都接近人类,最应该被人同情。但是如果你同情仿生人,整个世界的伦理基础就会崩溃。同情仿生人就是同情仿生人的处境,必然就回溯到仿生人的诞生。同情仿生人的命运,就不该制造他们,不制造他们,故事里的人类社会就面临崩溃。谁来完成那些最危险和艰苦的工作呢?

仿生人的悲剧以这种尖锐矛盾的方式抛给了读者。顺着故事,似乎每一点都是合理应该的,但是到后面读者不由得像主角一样痛苦。

仿生人的命运从诞生开始就是悲剧:他们的智慧和能力跟人类不相上下,地位却相当于奴隶。表面优秀的人类也是悲剧:“同情心”的道德优势反而映射出自己的恶,拥有同情心,却不可以同情最该同情的仿生人。明明有同情心,却为了自己生存下去必须选择无情。所以,小说里所谓的“仿生人悲剧”本质不是仿生人的悲剧,而是人类创造了超人之后,给自己的世界带来的悲剧。

听到这里,你可能会想,既然是因为人类创造了超人,才有了这样的悲剧,那人类应该不应该创造超人?人和自己创造的超人的关系是什么?他们之间的界限是什么样的?人类应该不应该在创造超人的时候就划出界限,保证人类自己的安全?这些问题都顺着“仿生人会梦见电子羊吗?”这个问题连续地抛了出来,但这些复杂的问题,最后作者并没有给出任何结论。

在有些人眼里,这些问题看起来只是科幻小说里面自己设计出来的思想游戏,就跟讨论针尖上能站几个天使一样。但如果这样看,就没有办法解释这部小说,以及由它改编的电影《银翼杀手》能直击人心的真正原因,过于低估这些问题的现实意义。

所有优秀的幻想都会像镜子一样照出现实,菲利普·迪克的这部小说之所以被奉为经典,也是因为他提出这些问题的现实性。那么接下来,我们会把这些问题从故事里面抽象出来,来说明思考这些看起来很玄、很不着调的问题的现实意义。

接下来,我们进入仿生人悲剧的必然。

从很早开始,科幻小说就有反思科技的危险性的传统。很多小说都会安排科学家不顾反对劝阻,创造出极具危险的东西,最后让人类承受苦果的故事。这样的小说不免让人产生一种心态,觉得科学家都是作死,只要不去碰这些有危险的东西,就不会有麻烦。

从表面上看,这篇小说好像也是类似,但实际上菲利普·迪克对仿生人的诞生却是完全不一样的思考。我们剔除剧情内容,重新梳理小说的逻辑脉络,会发现作者实际上分为五层,层层递进提出了这样的观点:

第一, 人类创造强大工具来解决问题有强烈的客观必要性,只要技术能实现,就一定会创造出更强大的工具。

第二, 在客观需求的推动下,越来越强大优秀的工具必然会逐步接近人类的能力,并最后超越人类。在小说里这种工具就是仿生人。

第三, 不管工具有多强大,既然是人类创造的,那它天然处于被人类支配的地位,人类高于工具的绝对原则不可动摇。

第四, 为了保证人类高于工具的绝对地位,我们必须在基础上对工具进行严格的限制,或者说创造出他们的“出厂限制”。

第五,“工具”最后具有的超越人类的能力,跟天然被人类支配的基本地位之间的矛盾无法避免。他们超越人类,却不得不带有严重的“出厂缺陷”,这种基础矛盾构成了“工具”从诞生开始就有的命运悲剧。

这五条层层递进,逻辑很简单,本身一条一条走来让人无法反驳。

我们来分析一下,作者是怎么在小说里证明这个逻辑的,再对照一下现实。如果这些逻辑不光在小说的剧情里得到了印证,也在现实中得到了印证,那么就意味着我们也必然有一天在现实中面对小说主角里克的困境。那我们就逐条看一下。

第一条, 追求强大工具的客观现实必要性。

在这篇小说的设定里,作者采用了一个近未来后启示录背景,也就是《圣经》中启示录的末日预警之后。这种设定在科幻小说里很常见,巨大的灾难比如核战争,毁掉了地球,人类进入了极端残酷的生存环境。这样设定带来最重要的点,就是故事中的人类面临的生存压力非常大。在巨大的压力下,各种东西都会被推到极端,很多温情脉脉的面纱都会揭掉,露出最残忍的人性本性来。

在这篇小说里,这个背景提供了创造仿生人的必要前提。地球环境完蛋了,人类数量大幅降低,呆在地球上迟早会变异灭绝,必须去外星移民。显然这个移民是迫不得已的逃难性质。外星环境很恶劣,所以要保证珍贵的数量已经不多的人类存活,就必须创造帮助人类进行外星开发的高级工具。

这样仿生人就不是可有可无的玩物,而是绝对必要的。也正是因为这种必要性,推动仿生人技术不断进步,到故事剧情开始的时候,这些仿生人已经在智力和体力上超过人类,在某种程度上成了比人类更优秀的种族。

我们可以对应地看一下现实,推动工具快速进步的主要是人类永远无法满足的欲望。地球人口有七十亿,2004年的时候,地球生态报告警告人类消耗已经超出了地球负荷。光是维持人类的食物供应,农药,化肥,杂交育种,辐射育种,很多技术在争议中快速发展。如果停下来,我们可能就无法供养人类的生活。在这一点上,我们本质和小说中巨大的生存压力并无区别。

记住作者的第一条逻辑:客观压力带来追求无限强大工具的现实必要性。

第二条, 工具能力向人类逼近,直到超越人类,在第一条的客观压力下,这个趋势动能不可避免。

小说里面,仿生人从诞生到超越人类用了十多年时间。最开始仿生人笨得任何人都能看出区别,到后面智力越来越强,需要测试设备。再到最新的仿生人智力超越普通人水平,智力测试完全不管用,只能看同情心的区别,而且就算专业的赏金猎人用特种测试题,仿生人都能蒙混过关。

在现实世界,小说诞生的五十年之后,我们看到对技术的幻想也在走进现实。虽然肉体上接近人类的仿生人还没见到踪影,但是到2017年,以Alpha GO为代表的弱人工智能在特定领域已经可以远远超越人类。大家应该还记得,在Alpha GO和李世石的战斗打响前,围棋界还坚信人工智能在围棋上挑战人类还需要几年甚至几十年。Alpha GO击败李世石之后,柯洁坚信自己不会被击败。而今天,Alpha GO放出自己和自己博弈的棋谱已经被围棋界称为“来自未来”。工具正在从某些特定领域超越人类,虽然离全面超越还有很大距离,但是方向和趋势已经很明朗了。

第三条, 工具与人类,到底谁支配谁?

很显然的,人类创造了工具,那工具必然应该为人类服务,这种主仆地位是天然的。但在小说里,作者带着我们不断掉换立场,用人类和仿生人两方各自的视角重新审视这个问题。

一方面,人类必然把这些仿生人当做工具,这是创造他们的基础,自然就不可能赋予他们等同于人类,更不可能是比人类还高的地位。另一方面,既然这些仿生人足够优秀,像人类一样有自我认识,有思考,他们怎么可能长期甘心当低人一等的工具或者说奴隶?

再反过来,从人类的视角看,我们一方面需要仿生人足够优秀,这样才能当好帮助人类生存下去的工具,另一方面又已经预料到他们优秀到接近甚至超过人类的程度,仿生人就很有可能会反叛。对人类来说,这几乎是饮鸩止渴,从最开始就在万丈悬崖边上走钢丝。

这种复杂的地位在现实中已经有了明确的印证。光在AI方面我们可以看到不少例子,虽然真正强大的AI还没有诞生,但已经有不少专家反复提及AI对人类可能的危险,强调要设置控制AI的办法。这是一个天然不需要争议的原则:AI再强大,也只是人类的工具,不可以威胁人类的地位。我们一定会从根源上限制这些工具,就像小说里限制仿生人一样。

于是,这就必然推出第四条的对策:严格控制工具的出厂限制。

在这篇小说设定上:仿生人没有同情心,就是严酷又讽刺的出厂限制。这个出厂限制创造了故事尖锐的矛盾点。当然,因为我们在现实中还没有创造出真正接近和超越人类的工具,我们就找不到现实的对应。但是不光是迪克的小说,人类对自己创造的东西进行限制,这是有漫长的历史依据和伦理需求的。比较出名的阿西莫夫的机器人三大定律,第一条就是“机器人不得伤害人类,也不得坐视人类受到伤害”。从根本上就确定了被创造者的辅助工具地位。不管他们有没有自我意识,有没有梦想和追求,都必须严格地遵守自己的一切是为了人类主人的死原则。

那么很自然,就落到了第五条的结论:在现实中,我们一定会面对真实版本的“仿生人的命运悲剧”。接近,甚至超越人类的工具诞生只是时间问题,而他们的地位差距则是基本伦理问题。

这两者的必然冲突一定会发生,那么“仿生人会梦见电子羊吗?”这个问题还会出现,只不过可能不是这个表述,可能是一个更贴近现实科技的表述。这才是这本书给出的思考,也是它提出的关键问题。当仿生人命运悲剧在现实中发生的时候,我们的立场和态度是什么?我们应该不应该同情它们?

下面,我们来解释一下,为什么思考这个问题很重要。我们为什么会同情仿生人的悲剧。

如果只是站在人类的角度,那么整篇小说我们看到的悲剧内核也罢,对人类自己的反思也罢,都只是站在无关自身实际痛痒的位置上发出的感慨。就像小说里反复提到的同情心那样,我们只是同情“别的种族”的悲剧,但毕竟,那是“别的种族”,不是我们。但如果换一种思考角度,那你就会发现这个问题的意义绝非如此简单。

我们不妨先回到小说里面去,在小说里,主角里克被当做性骚扰犯抓进警察局的时候,他产生了很强的困惑。他怀疑抓自己的警察是仿生人,但对方不知道,他又怀疑自己也是仿生人,自己是人类的记忆都是伪造的。在小说改编的电影《银翼杀手》,以及它的续作《银翼杀手2049》里面也把这个问题作为关键剧情迷雾:主角到底是人,还是仿生人?

在小说的后半部分,里克陷入自己的职业要求和心理障碍复杂的斗争里,故事的最后里克虽然设法暂时克服了心障,干掉了所有脱逃的仿生人,但这一天的经历让他三观尽毁。他已经成了史上最伟大的猎人,走上了人生巅峰,但结果却对自己,对人性,对仿生人界限无比迷茫。小说虽然完结了,但很难想象这之后,里克会变成什么样子。

我们不讨论这个困惑对剧情的意义,只谈这个困惑的基础:被创造出来的“工具”在能力上已经拥有了人类一样的思维能力和自我认知。只有这样,它才会困惑自己到底是谁,是人还是工具。而人类也会同样反过来困惑,既然工具可以以为自己是人,那我会不会其实只是工具,却误以为自己是人?

那么换一个角度来看,这就意味着有一天工具——比如AI——已经接近人类的时候,我们怎么来确认我们这些听这个音频的意识体是人类,而不是AI呢?

本质上,这就像当年纳粹德国的故事一样,你怎么知道你身上就淌着优等种族的血,而不是盖世太保眼里的劣等种族呢?

约翰·罗尔斯在《正义论》里提出过一个重要的概念,叫“无知之幕”。这个概念提出一种原则,来实现社会政策的正义公正。无知之幕的意思是,当选择社会政策的时候,每个选择的人都应该删除自己是什么身份地位出身的记忆,以“无知”的方式进行选择。比如选择应不应该保留黑人奴隶制度的时候,你不知道自己是黑人还是白人。选择买卖妇女是不是合法的时候,你不知道自己是男人还是女人。

这个无知之幕,立在一个基础上,就是“我们”拥有对等的能力和智慧,我们相信白人和黑人、男人和女人在幸福和痛苦上是平等的,一方感受到的东西,另一方也能感受到。所以我们能真切地“同情”到对方。你不能跟龙虾、跟带鱼一起披上无知之幕,因为你们在能力、智慧和感知上不可能平等。

但是当人类创造出来的工具越来越接近我们,在能力上越来越平等的时候,不管他们是AI、机器人还是仿生人,我们总有一天能和他们一起披上无知之幕。当我们披上无知之幕,我们就能明白,我们对仿生人命运悲剧的同情,本质是希望避免自己有一天也遭遇同样的悲剧。

好,《仿生人会梦见电子羊吗?》这本书就给你解读到这了。

我们再来回顾一下这本书所告诉我们的三层意思:

一是外在环境的压力迫使人类文明趋向于创造出超越人类自身能力的造物,并把它们作为工具,而随着造物不断接近人类本体,双方必然产生无法调和的矛盾冲突。

二是人类必然需要为自己的造物上一层保险,限制它们的超级能力反过来危害人类,但同时这种限制成为检验人性善恶的一面镜子,将引起人类文明伦理道德基准的反思与动摇。

三是人类的天性将会同情造物的处境,无论是仿生人还是AI,但这种同情在本质上是希望避免人类遭受同样的悲剧。

菲利普·迪克虽然在这本书里流露着一种深沉的悲伤,他对自己提出的问题无法回答,或者说没有找到出路的方向。但是这种深沉的悲伤给我们提供了一种警醒,尤其是在这个不断逼近技术奇点的时代。每多一个人理解这种悲伤,理解仿生人命运悲剧背后的思考,就多一分找到避免这样悲剧的希望。

撰稿:陈楸帆 七月 脑图:摩西 转述:怀沙

划重点

-

外在环境的压力迫使人类文明趋向于创造出超越人类自身能力的造物,并把它们作为工具,而随着造物不断接近人类本体,双方必然产生无法调和的矛盾冲突。

-

人类必然需要为自己的造物上一层保险,限制它们的超级能力反过来危害人类,但同时这种限制成为检验人性善恶的一面镜子,将引起人类文明伦理道德基准的反思与动摇。

-

人类的天性将会同情造物的处境,但这种同情在本质上是希望避免人类遭受同样的悲剧。