《人类向何处去》 李迪迪解读

《人类向何处去》| 李迪迪解读

关于作者

奥拉夫·斯特普尔顿(Olaf Stapledon),英国科幻代表作家、哲学家。1930年他创作成名作《人类向何处去》,该书获得巨大成功,受到当时著名作家阿诺德·本涅特和J.B.普里斯特利的称赞。其主要作品包括《造星主》《最后的伦敦人》《古怪的约翰》《清醒的世界》等。《科幻小说百科全书》评价称斯特普尔顿对科幻界的影响“很可能仅次于H.G.威尔斯”。2014年,斯特普尔顿入选“科幻奇幻名人堂”。

关于本书

本书正如一封来自未来的信,跨越了20亿年文明历程的末人,从未来人类的进化形态、科学技术、社会制度、宗教文化、生存哲学、两性生活等方面,向我们讲述整个人类漫长的文明发展史。欧战结束后的380年,初代人类建立第一世界国;约4000万年后,第三代人类诞生,并培育出第四代人类 ,人类从此进入新纪元——人造人时代;第五代人类获得了回溯时间的能力,与此同时,因遭遇天文灾难被迫移民金星;第七代人类获得了飞行的能力,“步行者”与“飞人”之间爆发战争,第八代人类诞生,移民海王星,人类发生退化......在浩瀚的宇宙中,人类文明被一次次推向毁灭的边缘,又在夹缝中寻求一线生机。人类最终会走向何种文明形态,其命运又将何去何从?

核心内容

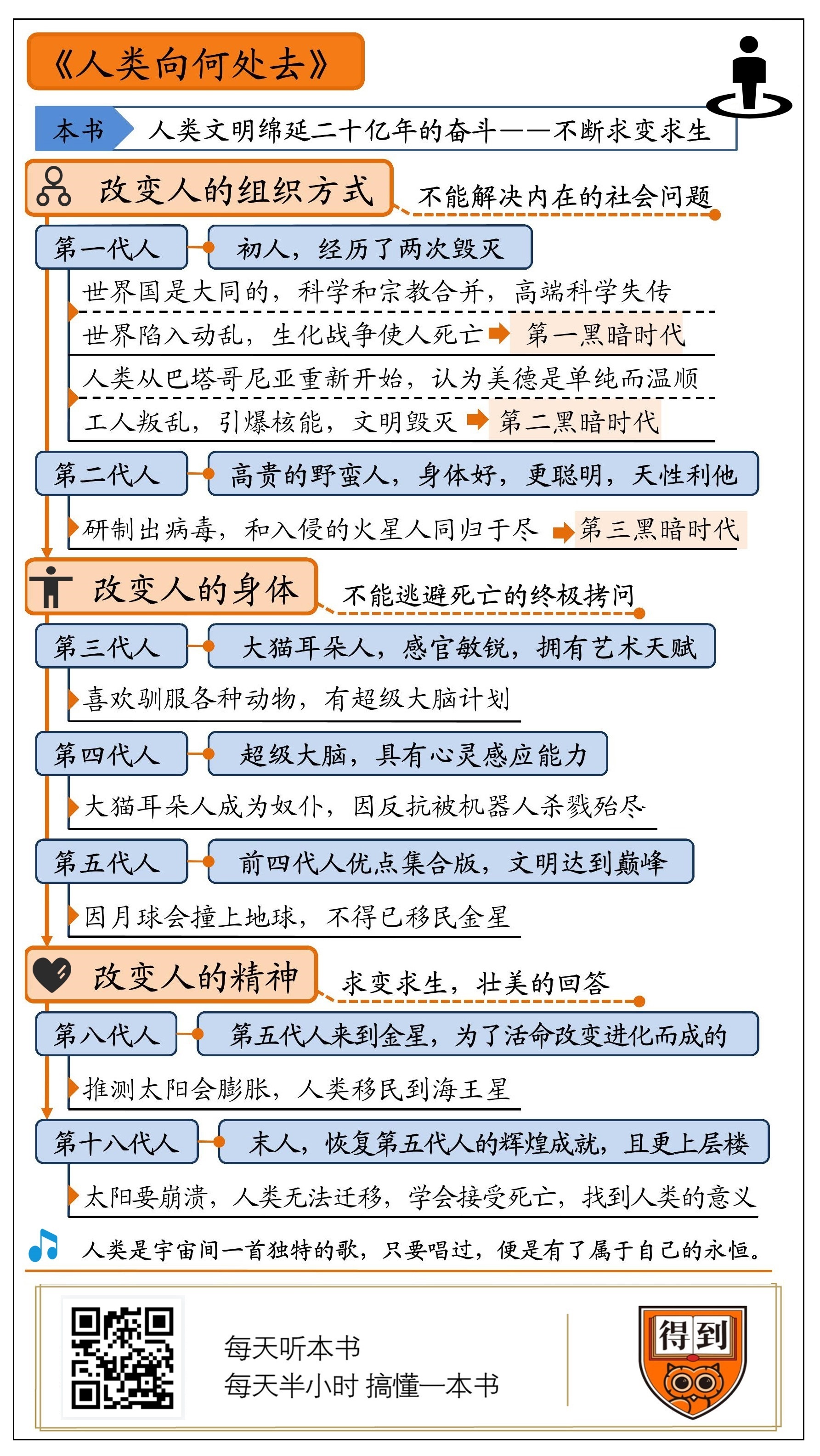

《人类向何处去》堪称科幻小说想象力的一个巅峰。小说主角不是个体,不是一国一族,而是作为整体的人类。故事从二十世纪写起,一直写到二十亿年以后。这段宏大而悲壮的演化之旅,结合了历史和幻想,最终创造出一种神话。作者认为,只有神话才能表现出一种文明的优秀和悲剧。《人类向何处去》实际上写的就是人类文明绵延二十亿年的奋斗。概括而言,这种奋斗就是通过不断求变,来求生存。种种改变,有的可笑,有的可敬,但不改变,就一定活不下去。

本期音频分为三部分,依次讨论三种重大改变。第一部分讨论,改变人的组织方式。第二部分讨论,改变人的身体。第三部分讨论,改变人的精神。这些讨论不仅为了呈现人类存在的种种可能,也希望赋予人类恒久的尊严。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书是《人类向何处去》。

这个书名可真有点儿宏大。你可能会联想起以色列历史学家尤瓦尔·赫拉利写的《人类简史》和《未来简史》,这两本书从十万年前的人类起源,一直写到近未来的基因改造,每天听本书都做过专门的讲解。但今天这本《人类向何处去》却从二十世纪写起,一直写到二十亿年以后。对,你没听错,是二十亿年。

《人类简史》和《未来简史》里讲过,我们智人这个物种,在体力和智力方面没有优势,之所以能在十万年前与其他人种的竞争中脱颖而出,靠的是:想象力。通过表达虚拟的事物,我们获得了各种额外的进化优势。而《人类向何处去》这本书,堪称科幻小说想象力的一个巅峰。

刘慈欣曾经谦虚地说,“我所有作品都是对阿瑟·克拉克的拙劣模仿。”而阿瑟·克拉克说:“没有一本书如《人类向何处去》那样深刻地影响了我的人生。”在大刘的《三体》系列和克拉克的《太空漫游》系列中,主角不是个体,不是一国一族,而是作为整体的人类。

不过,《人类向何处去》这个书名,并非直译,直译应该叫:《最后与最初的人类》。这就不再是一个问句,而是预先透露了结局。我们虽不知人类怎么就走到了“最后”,却能感到其中有一种宿命的悲怆。书的开篇告诉我们有两个作者,是“最后的人”以心灵感应的方式,指导奥拉夫·斯特普尔顿于1930年写成的。最后的人,我们最后再讲,这里先说说奥拉夫·斯特普尔顿。

1886年斯特普尔顿生于英国,但童年随父母在埃及度过。他是牛津大学的历史硕士,也是利物浦大学的哲学博士。第一次世界大战期间,他负责驾驶救护车,并获英勇十字勋章。《人类向何处去》是他的第一部小说。斯特普尔顿转行写小说,是为了向大众普及思想。

他在自序里说,将历史和幻想结合起来,不为预测现实,而为创造神话。只有神话才能表现出一种文明的优秀和悲剧。残酷的世界大战,令斯特普尔顿对人类文明深感悲观。但悲观并不一定意味着消极,因为他还说,“尽管我们的形象在未来人心目中肯定会显得滑稽可笑,但我们依然会为今天的目标而奋斗。”

《人类向何处去》实际上写的就是人类文明绵延二十亿年的奋斗。概括而言,这种奋斗就是通过不断求变,来求生存。种种改变,有的可笑,有的可敬,但不改变,就一定活不下去。下面的讲解分为三部分,依次讨论三种重大改变。第一部分讨论,改变人的组织方式。第二部分讨论,改变人的身体。第三部分讨论,改变人的精神。

好,让我们先把时间拉回1930年代,这是全书二十亿年旅程的起点。前面说过,作者的意图并非预测现实,但如果这么一本大谈未来的书缺乏一个现实的起点,就会显得虚妄。因此,作者还是得从“不久的将来”写起。而很多大事,还真给他写对了。

作者预测了第二次世界大战,大英帝国解体,欧洲衰落,美国崛起,甚至还有原子弹的发明。小说中,是一个中国人发明了核子武器,它的形态是一把步枪,可以拿在手里,但同样具有毁天灭地的破坏力。不过这位中国发明家为了人类的安危着想,销毁了这个武器,并且以自杀来守住秘密。作者对中华文明怀有好感,但在1930年就敢预言中国必将崛起为仅次于美国的超级大国,实在令人佩服。在他的设想里,中美两种文明虽然难免冲突,但最终会因为彼此互补而归于合作。

而中美两个大国的握手言和,构成了世界国的基础。世界国是一种天下大同式的乌托邦。不仅所有国家结为一体,所有宗教也都融合为一。各位宗教领袖都认为,他们只是表达上有差异,实际上大家崇拜的是同一种“原动力神”,而动力来自科技,这样等于把科技和宗教的矛盾都一笔勾销了。

这个乌托邦持续了四千年。这是第一代人,书里也叫“初人”,最美好的时代。人们住在高耸入云的巨型建筑里,飞机像私家车一样普及。然而这四千年耗尽了地球的煤和石油。科学家声称掌握了新的动力之源,却迟迟不公布。原来宗教和科学合并之后,高端科学反而在神秘化和教条化的过程中失传了。当这个秘密终被看破,大家信心崩溃,世界陷入动乱。人类几乎在一场生化战争中死光,历史进入第一黑暗时代。

爱因斯坦曾说:我不知道第三次世界大战用什么武器,但第四次世界大战用的一定是木棍和石头。小说中,第一黑暗时代之后的初人文明,也退回了石器时代。这次,人类从南美洲的巴塔哥尼亚,也就是阿根廷和智利附近,重新开始。巴塔哥尼亚人十五岁就开始衰老,因此格外崇拜青春。但他们根本不了解青春活力是什么,误以为年轻人最大的美德是单纯和温顺。

此时,大地上还残留着初代人留下的高大建筑,一些窗上还留着完整的玻璃。地里常能挖出前人刻意保留的金属板,上面刻满历史和科技知识。巴塔哥尼亚人幸运地不必完全从零开始,但对于过去文明的态度令他们分为保守和革新两派,后者经过五百年的学习,终于掌握了核能的奥秘。此时全地球的人口只有一亿,资源完全够用。但工业的发展也令社会进一步分化,工人阶级被当成孩子对待。

前面说过,巴塔哥尼亚人对青春和孩子的理解是错误的,一味强调单纯和温顺,孩子虽然得到善待,却得不到自由,这样下去工人当然不干了。最终,叛乱的矿工引爆了核弹,引起了连锁的生态灾难,令整个文明毁于一旦。人类进入第二黑暗时代。初人的故事到此结束。

初人的两次毁灭,某种程度上恰好对应两次世界大战。一战中首次使用的毒气,这造成了小说里的第一黑暗时代。二战中首次使用的原子弹,这造成了小说里的第二黑暗时代。此书问世的1930年,作者已经亲历过一战,也预见到了二战。作者用现实的灾难,毁灭了幻想的乌托邦,其实也是一种自我挑战,接下去,他必须想出新的解决之道。

一千万年后,出现了第二代人。第二代人某种程度上复刻了人类祖先,身高体壮,浑身长毛,但拥有雕塑般高贵的脸庞。他们没有阑尾和扁桃体这样无用器官,而且永不蛀牙,能活一百九十岁。比起初人,他们不仅身体更好,也更聪明,四十岁时智力还在发育。更大的区别是,他们天性利他,甚至对敌人都心怀怜悯,情愿用体育来代替战争。只不过缺乏自私的虚荣心,拖慢了他们征服世界的脚步,多花了几十万年的时间。对比初人退化成未老先衰的巴塔哥尼亚人,第二代人则进化成元气满满的“高贵的野蛮人”。

这里插一句,“高贵的野蛮人”是启蒙运动以来,西方文化中的一种理想典型。因为启蒙运动认为文化本身腐朽了,而未经文化腐蚀的野蛮人就反而显得高贵,总的来说,第二代人符合“文明其精神,野蛮其体魄”的要求,堪称理想国民。但是作者马上为他们安排了严峻的挑战:火星人入侵。

这里,火星人的设计也非常超前,并非人体和诸如章鱼之类的动物的混合。火星人是云状的,气态的,彼此通过特殊的辐射和磁场交流连接。作者这样写道:火星人很少受到内部争斗和仇恨困扰,但也几乎没有爱的激情。每个火星人都有崇敬之心,也有忠诚之心,但对象不是具体的、有个性的、与自己拥有相同地位的同类,而最多是投给模糊构想出的“种族精神”。

火星人给出了一种镜像的考验。前面不是说第二代人体魄强健而天性利他嘛?好,我们火星人压根就没有自我,但作为一个集体又极度自私,你们高贵的野蛮人顶得住嘛?战争持续了两千年,最终第二代人研制出一种病毒,在杀死火星人的同时也杀死了自己。历史进入第三黑暗时代。

你或许会说,输赢还不是作者一句话么?为什么不设计一种病毒,只杀火星人不杀自己人呢?这就得谈谈这场战争的寓意了。火星人是什么?实际上是“总体战”“超限战”的化身。总体战就是不分军民,把平民当军人用。超限战就是不择手段,例如使用生化武器。正是从一战开始,人类战争的惨烈性陡然升级。此书出版不到十年的时间里,二战就会变本加厉地重复这种惨烈。作者其实是以未来为镜反观历史,当然不能做轻浮的篡改,但小说给了他调试的余地。

在这部分里,作者以二十世纪的欧洲社会为基础,对人类的组织方式做了三次调试,但均以失败告终。人类就算在主观上文化大同,却解决不了客观上的自然资源枯竭。资本主义可以通过技术发展变得温和,但还是无法消除阶级对立。而回到过去时代的启蒙主义理想,则承受不起现代总体战、超限战的冲击。那怎么办呢?这就说到第二部分了。

既然单单改变人的组织形式还不够,那么必须更进一步,深度改变人这种生物本身。这种实验就是科幻小说的特权了。

让我们继续漫长的演化之旅。三千万年后,第三代人出现了。他们身高不足前辈的一半,但身材均匀柔韧,覆盖着金红色的毛发,每只手有六个灵活的手指。他们耳朵很大,像猫的耳朵,微微内卷,可以摇动。为了便于记忆,下面我就叫他们“大猫耳朵人”吧。

大猫耳朵人听力极为发达,发展出一种拜音乐教,教主头衔的意思是“上帝的大声音”。为了获得更高级的听觉,大猫耳朵人实行优生优育策略,结果生出来的新人过于敏感,常常陷入狂躁,险些毁灭了文明。不过大猫耳朵人并没有在改造人种的道路上停下来。他们天生喜欢驯服各种动物,而后又通过大量改造动物完善了相应技术,最终用来改造人。他们认为,人区别于动物最关键的就是智能,也就是说,必须提升大脑的能力。

于是就有了超级大脑计划。经过四百年的尝试,大猫耳朵人终于造出一个成功的第四代人。此人的头,直径超过十二米,放置在一个圆形的塔楼上,塔楼里有各种管道向其输送血液、营养和各种化学物质。理论上,只要不断绝这些输送,这个超级大脑就可以永生。为了照顾和教育他,国家专门成立了一个部门,大批专家随时准备回答他提出的问题,并帮他完成自己的科学实验。除了好奇心之外,这个超级大脑缺乏一切正常反应,不知恐惧、愤怒、饥渴,也不懂慈悲和感激。

很快,他就学会了所有的科学,破译了所有前代人的历史,甚至包括大猫耳朵人一无所知的火星人入侵的历史。三千年后,他决定再培育多个像他这样的生物体,这并非由于孤独,而仅仅是为了需要同等智力的伙伴进行深入研究。同时他还对自己进行改造,最重要的手笔就是植入经过特殊培育的火星人细胞,从而获得了火星人那种心灵感应的能力,这样分布在世界各地塔楼里的超级大脑就可以直接交流了。

但超级大脑在数量上的倍增,并没有让智力探索获得什么重大突破,反而极大地消耗了地球的资源。此时第三代人,也就是大猫耳朵人,已经沦为超级大脑的奴仆,没有他们的辛勤劳作,就没有足够的资源维持超级大脑的运转。为了节约资源,超级大脑下令杀光地球上的动物,这引起了大猫耳朵人的反抗,前面说过,他们天性喜欢驯养动物。但这种反抗为时已晚,大猫耳朵人被超级大脑发明的机器人军团杀戮殆尽。

然而失去了对手只能让超级大脑倍感无聊,并且不得不直面自己在智力上的局限。他们发现自己在生理上是畸形的,在情感上是残缺的,而知识并不能取代体验,如果不能体验艺术之美和爱情的感觉,就永远无法做出价值判断。于是超级大脑又用了几百年时间,倾尽聪明才智,设计创造出一种更协调的人,也就是第五代人。

第五代人可以说是前几代人优点的集合升级版。他们的大脑经过重新设计,尺寸正常而效率超高。他们同样也配备了改良的火星人细胞,具有心灵感应能力。他们还继承了第三代人,即大猫耳朵人的敏锐感官和艺术天赋。他们拥有第二代人,即高贵野蛮人的好身体,但更为高大灵巧。同时也没有丢掉先祖利他的良好天性,乐于奉献。他们虽不能永生,但寿命也延长到了五万年。

第五代人很快就推翻了超级大脑的统治,创造出属于自己的文明,而这也是地球文明的巅峰。来自原子人工裂变的能源,足以供养一百亿人口,并且彻底消除了所有单调重复的工作负担。人生大可尽情投入到科研、体育和艺术上。人们可以穿上一种飞行服,花一小时飞到地球两端消磨时光,也可以浮在云上,潜入海中。

一整块大陆像公园一样保留下来,维持着自然状态,为的是让第五代人体验原始人的生活。他们用一丝不苟的精神和爱心去重现灭绝物种的生命故事,“如雷龙、河马、黑猩猩、英国人、美国人等等”。在这里,英国人美国人和黑猩猩并列,显示了作者的尖刻,不过根据设定,在第五代人眼里,第一代人也许和黑猩猩真没多少差别。书中多次告诉我们初人读者,第五代文明的成就超出了初人的理解力,就像猿猴看不懂人类。

前面说过,初人曾经统一了科学和宗教,但这种统一有点自欺欺人,最后反而令科技失传。而第五代人则统一了心理学和物理学,创造出心物学。作为初人,我们很难理解其中原理,但可以明白它的效果:第五代人可以用一种类似灵魂出窍的方式,联通过去人类的大脑,亲身体验过去时代的人生,尽管体验过去之人的痛苦,往往会在他们心里留下忧郁的阴影。

第五代人过了几百万年的好日子,真正的威胁打破了那种有些自恋的忧郁。他们发现,月球会在一千万年后撞上地球。前面说过,第五代人的寿命有五万年,所以一千万年其实并不遥远。他们必须抓紧时间,移民金星。“人类舍不得蔚蓝色的天空,繁星似锦的夜晚,气候温和的大陆,广阔的农田、原野和公园,熟悉的野兽和植物”,然而随着月球肉眼可见地越变越大,随着科学家一遍遍修正天文学却无法得出不同的结论,人类终究是不得不走,而地球文明也就到此结束了。

你可能又要说,作者干嘛非要让月球撞地球呢?就不能让人类好好活下去吗?实际上从文学角度,这么安排并不奇怪。比如《圣经》里面,人类一定要被驱逐出伊甸园。又比如《桃花源记》的结尾,众人一定再也找不到那个世外桃源。虽然月球撞地球似乎有些荒诞,然而我们无法否认,放到一个足够长的时间洪流中,地球也并不会是一个永恒的乐园。

科幻小说虽然允许各种作弊,但最终还是要面对各种现实的限制,作弊拼的是脑洞,但限制体现了深刻。失去现实的限制,幻想便容易流于意淫。我们看,第四代人的超级大脑,就算智力无上限,但支撑大脑运作的自然资源不会是无限的。第五代人再神通广大,毕竟还是肉做的,那就逃不过死亡的终极拷问。一个人也好,一个文明也好,面对这种终极拷问,又能做出什么变化?那就说到第三部分了。

我们先回到金星。话说第五代人来了之后,靠电解海洋来制造氧气,为此还杀光了海里的金星人,那是一种类似剑鱼的生物。你一定觉得这很残酷,文明达到巅峰的人类,竟堕落到当年火星入侵者的地步。然而智人的第一代祖先也是通过消灭尼安德特人等其他人种,才独霸地球,金星人也是通过杀光了别的种族才独霸了金星。在现实和小说中,似乎文明的延续,都离不开这种野蛮的支撑?

但第五代人无暇讨论道德。此时他们水土不服,疲于活命。就像受到某种惩罚一样,为了适应环境,他们失去了神仙般的心灵感应能力,身体也渐渐兽化,有些变成了鸟人,有些变成了海豹般的生物。好不容易进化到第八代,才总算恢复了一点人类文明的眉目。可是第八代人却测算出,二万年后太阳会突然膨胀,人类只有移民到海王星才行。

有人怀疑,这种粗线条的宏大叙事缺乏一般小说的悬念。但实际上读者心里是有期盼的。读者就像期盼爱情小说里一时分道扬镳男女主人公会重逢那样,期待着人类早日回到第五代人的那种理想状态。然而环境更为恶劣的海王星上,又曲曲折折地重演了在地球和金星上的剧情,人一度四脚着地,手退化为蹄子,蹄子又重新进化回手。这些岁月,作者似乎也不忍多写,而是选择快速跳到第十八代人,也就是“最后的人”,也翻译为“末人”。

“末人”(the Last Man)本身也是一个著名的哲学概念,提出者是尼采。大致而言,末人指的是一种耽于享乐,满足于苟活,而不再敢于冒险和创造的人。后来哲学家科耶夫借鉴了这个概念,认为资本主义发展到最后就是末人的社会。总之,哲学上的末人,主要指精神上面的穷途末路。而小说作者设计的末人,则刻意相反,指的是在生存方面走到了末路,而精神却空前发达。

末人终于恢复了第五代人的辉煌成就,并且更上层楼。他们的寿命延长到了二十五万地球年。而心灵感应的能力,终于可以把所有人的精神汇聚到一起。但他们又不同于火星人,能够在集体中保持多元的个性。他们的心灵不仅也能回到过去,同时甚至能影响过去之人的所思所想。然而末人之所以叫末人,是因为这回碰上了一个解决不了的大麻烦:太阳要崩溃了。

这回他们没有办法再举族迁移到另一个星系,只能选择向广袤无垠的宇宙发射生命的种子。这是他们最后的反抗。但除了反抗,他们还有一件事要做,就是学会接受。二十亿年过去了,大多数时候,人类都在激烈地求生,可是现在,他们必须学会平静地求死。在这个时刻,所有人都变成了哲学家。实际上,古希腊哲学家柏拉图曾有一句名言:哲学就是练习死亡。

小说巧妙地做了一个颠倒:是末人把关于生死的哲思,通过回到过去的心灵感应,启发过去时代的先哲,包括柏拉图、佛陀、耶稣等,从而把这份智慧分享给世人。而这里我想分享一个名叫《齐马蓝》的科幻短片:有个叫齐马的画家,把自己改造成金刚不坏的机器人,去宇宙深处寻找一抹蓝,后来他发现,这抹蓝色属于一个游泳池的瓷砖,而他原本只是一个打扫泳池的机器人。他决定跳回泳池,放弃一切名利,甚至放弃身体和思想,做回一个低级的清洁机器人。踏遍宇宙,终于认清自己。这种另类的视死如归,就令人叹服。

而海王星上的末人也找到了人类的意义,只不过那不是一种颜色,而是音乐。也许这是他们从第三代人,也就是热爱音乐的大猫耳朵人那里继承来的。二十亿年的人类文明是一支曲子,每支曲子都终有尽时,广大的宇宙也许就此重归于寂寞,但这支曲子既然曾经奏响,就谁也不能抹去它的存在。

作者斯特普尔顿否定了改变社会组织和身体构造的尝试之后,转而提出改变人类的精神,用一种哲学和审美的眼光为人类的存在赋予价值。前面说过,他写科幻小说的目的就是为了推广思想,用思想带来慰藉。你也许会怀疑,精神啦审美啦,这种事毕竟都是自己说了算的。莫非正因为人类终究无法改变社会结构,破除身体局限,所以最后只能来个精神胜利法呢?我想,区别就在于,精神胜利法是一种麻醉品,目的是逃避行动和改变。而斯特普尔顿的改变心灵,则是行动之后的反思,更像一种顿悟,功夫不仅仅在最后顿悟的那一秒,也在于此前二十亿年的修行。

我觉得,不妨将这二十亿年,看作一面很长很长的哈哈镜,人类在其中不断地拉伸、扭曲、变形,却总能辨认出其中那个怪异的形象是人。在旅途终点,你终于见怪不怪,明白了人身上什么会变,什么不会变,既衷心赞美人之伟大,亦坦然接受人之局限。那么你也会发出与作者相同的感叹:“成为人类中的一员真是值得庆幸。”

好,这本书的内容就为你解读到这里。

总结一下,《人类向何处去》的作者是英国人奥拉夫·斯特普尔顿。在欧洲文明的黑暗时刻,他凭想象力开启了一段横跨二十亿年的人类演化史。无数新奇的创意和宏大悲怆的气质,深刻影响了此后的科幻小说。作者没有让幻想沦为意淫,而是不断让幻想撞上现实的限制。在作者的推演中,改变人类的组织方式并不能解决内在的社会问题,升级人类的肉体也不能逃避死亡的终极拷问。没有人可以提供终极生命的答案,但人类在绝境中的求变求生,本身便是一种回答。我们可以通过哲学和艺术来体会这种回答的壮美。人类是宇宙间一首独特的歌,只要唱过,便是有了属于自己的永恒。

撰稿:李迪迪 转述:徐溟旭 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.科幻小说虽然允许各种作弊,但最终还是要面对各种现实的限制,作弊拼的是脑洞,但限制体现了深刻。失去现实的限制,幻想便容易流于意淫。

2.精神胜利法是一种麻醉品,目的是逃避行动和改变。而斯特普尔顿的改变心灵,则是行动之后的反思,更像一种顿悟,功夫不仅仅在最后顿悟的那一秒,也在于此前二十亿年的修行。