《五号屠场》 李迪迪解读

《五号屠场》| 李迪迪解读

关于作者

库尔特•冯内古特(Kurt Vonnegut,1922—2007),20 世纪美国最重要、最有影响的黑色幽默文学作家。冯内古特是出生在美国的犹太人,1940年考取康奈尔大学,主修化学。1944年珍珠港事件爆发,主张反战的他志愿参军,远赴欧洲战场。1945年遭德军俘虏,被囚禁在德累斯顿战俘营。战后冯内古特曾任通用电气公关,后在哈佛大学任教。他从1950年代开始发表小说,代表作品有《五号屠场》《冠军早餐》《猫的摇篮》《囚鸟》等。他的作品以喜剧形式表现道德层面悲剧的内容,情节广博至极、构思精妙至极、文脉复杂至极,擅长以笑声讽喻社会现实,应对灾难和绝望。荒谬、吊诡或怪诞等黑色幽默元素的表象下,是一颗关爱社会乃至全人类的德善之心,他借时政热点、当代关切,别开生面巧做文章,抓住了自己身处时代的情绪,并激发了一代人的想象。

关于本书

1945年,德累斯顿遭到大轰炸时,冯内古特本人正巧身在德国。他和其他战俘一起,在“五号屠场”地下贮存兽肉的地窖里捱过了一夜,逃避了头顶上的一场狂轰滥炸。二次大战的亲身经验,衍生出了这部有史以来最伟大的反战小说。冯内古特运用科幻小说的技巧,让毕利在德累斯顿一场因空袭而起的大火中九死一生后,之后展开了一场自由穿梭时空的冒险之旅。在《五号屠场》里,无论战场上或时空旅行中,冯内古特描述许多面临生死边缘或受苦受难的人所采取的方式皆是冷静超然——把自己掩埋在池底下、地底下或是宇宙底层,人类可以无视时间与空间的存在,任凭自己的心灵自由飘荡,八方驰骋。

核心内容

德累斯顿大轰炸是二战末期的一场人道主义灾难,在德累斯顿这座不设防的历史名城,造成了数万平民死亡。《五号屠场》的作者库尔特·冯内古特当时作为美军战俘,就关押在该城五号屠场的地下藏肉室,侥幸生还。冯内古特用了二十多年时间才终于找到了处理这一素材的方法——在苦涩的现实里加入黑色幽默和科幻小说的调料,用黑色幽默来化解痛苦,用科幻世界来抵御现实。

本期音频分为三部分,第一部分,讲主人公的军旅生涯,包括德累斯顿大轰炸。第二部分,讲主人公的战后生活,包括他的外星生活。第三部分,讲小说怎么整合截然不同的人生碎片,以及作者最终想要告诉我们什么。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书是《五号屠场》。

“五号屠场”是一个真实存在的屠场,位于德国的德累斯顿,那是一座文化名城。历史上,德累斯顿曾是萨克森王国的首都,拥有数百年的文艺沉淀,其中包括众多精美的巴洛克建筑,号称“易北河上的佛罗伦萨”。然而,就是这样一座美丽古城,却在二战末期遭受了惨绝人寰的大轰炸。

1945年2月13日夜间至14日中午,盟军对并非军事重镇的德累斯顿展开了地毯式轰炸,四轮空袭中投掷的炸弹总共约有3900吨,其中包括数百吨燃烧弹,共计摧毁了78000栋建筑,并造成35000个平民死亡,也有学者认为死亡人数可能高达135000人。本书作者库尔特·冯内古特,当时作为战俘,就关押在德累斯顿五号屠场底下的藏肉室里,侥幸生还。

所以说,“五号屠场”本身是个避难所。但其比喻意义,却无疑是指战争把人间变成了屠场。此书问世的1969年,越南战争才打到一半,但反战渐渐成为共识。不难理解,《五号屠场》引起了年轻人的极大共鸣,也让冯内古特一举变成国民偶像作家。

我们来看看冯内古特的生平背景。库尔特·冯内古特,1922年生于美国印第安纳波利斯市的一个德国移民家庭,他的父亲和祖父都是建筑师。他的哥哥拥有麻省理工学院的物理化学博士学位,后来发现了用碘化银人工降雨的方法。库尔特·冯内古特为满足家族期望,考入康奈尔大学生物化学系,但他并不喜欢,而学业也被二战打断。退伍后,他和青梅竹马的发小结了婚,并在妻子的支持下开始写小说。

成为全职小说家之前,他在通用电气当公关,负责挖掘公司里那帮科学家的故事。他发现,其实很多科学家缺乏道德感,他们只在乎科研成果,而无所谓这些成果会被如何使用。正是基于这个观察,他写下了不少科幻名作,包括《泰坦的女妖》和《猫的摇篮》。但他心底最想写的内容,还是德累斯顿大轰炸。

但多年来,冯内古特要解决两个困难。第一,没人愿提起这件事。德累斯顿是一个没有军事目标的不设防城市,这场轰炸存在道德疑问,官方并不愿意宣传,而亲历者则大多不愿回忆当年的惨痛。第二,他拿着辛苦搜集来的素材,不知该怎么写。他既不能歌颂祖国,也无从树立英雄人物。也就是说,这虽是场惨剧,却不构成故事。

冯内古特摸索了二十多年时间,终于找到方法——在难以下咽的苦涩素材里,加入科幻和黑色幽默的调料——从而成就了《五号屠场》这样一部独特的杰作。下面的讲解分为三部分。第一部分,讲主人公的军旅生涯,包括德累斯顿大轰炸。第二部分,讲主人公的战后生活,包括他的外星生活。第三部分,讲小说怎么整合截然不同的人生碎片,以及作者最终想要告诉我们什么。

让我们先来认识一下小说的主人公,毕利·皮尔格里姆。皮尔格里姆的字面意思是“朝圣者”,显然具有反讽意味。顺便一提,这部小说的完整标题其实是:《五号屠场,或儿童十字军:一支和死亡的义务之舞》。“朝圣者”对应了其中的“儿童十字军”。这个标题说白了就是:战争的义务让年轻人都不得不去送死。

毕利于一九二二年出生在纽约州的埃廉市,是一位理发师的独子。他模样很滑稽,又高又瘦,“像一只可口可乐瓶子。”他在埃廉高中是班上的第三名,又考进验光配镜专科学校念了三个月,便应征入伍,担任随军牧师助理。作者告诉我们,担任这个职位的人很可笑,“因为他对伤害敌人和帮助朋友都无能为力”。

然而,1944年12月,德军发动最后一次反攻的时候,毕利还是给派到卢森堡的一个步兵团。这个团很快被德军全歼,毕利始终没见到他准备前往协助的那位牧师,也没有领到钢盔和军靴。他的短筒民用鞋已经脱落了一只脚跟,走起来一瘸一拐,书里形容说“像一只肮脏的红鹤”。

毕利和路遇的三个残兵游走在德军的后方,饿了就吃雪。那三个人自号“三个火枪手”,发誓获救后一定得要求上级把他们仨编在一个队里。不过走了几天,其中两个侦察兵很快就嫌拖着毕利速度太慢,而抛下同伴走了。不料先走一步,却让他俩先一步碰上德国军队,中伏而亡。

唯一剩下来的那个“火枪手”跟毕利关系近一些,因为嘲笑毕利这种大学生新兵蛋子,能让他满足自我的幻想,扮演经验丰富的老兵角色。然而他一个人拖着毕利走了不久,就开始责怪毕利拆散了“三个火枪手”,并对毕利拳打脚踢。毕利不由自主地发出痉挛的声音,听起来很像笑声。老兵听了越打越狠,甚至准备踢断毕利的脊椎。

这时老兵发现有人在看他。“五个德国兵和一只用皮条系着的警犬正朝河床上看。德国兵的蓝眼睛里充满着朦胧的好奇心,他们想知道,为什么一个美国人在离家这么远的地方,要竭力杀害另一个美国人,而受害者居然还在笑。”

我们开头说过,冯内古特用了二十多年才找到合适的写法,其中一招就是使用黑色幽默。黑色幽默往往需要一个旁观的、跳脱的视角。对于毕利来说很黑色很悲惨的事,借德国人的眼睛来看,就很幽默。有了黑色幽默这招,作者就不必详细描写受害者肉体上的痛苦、心理上的悲痛,也不必费力地做出批判和控诉,让你一笑,你就全懂了。

回到故事,德国人的到来,反而让毕利免于被自己人活活打死,他和打他的老兵都成了俘虏,被集中运往捷克斯洛伐克边境的一个俘虏营。火车上,战俘们如汤匙般叠在一起,用头盔端屎端尿。很多人挨不过,躺着躺着就死了,包括那个殴打毕利的老兵,这个人军靴被德军抢走,冻伤了脚,最后伤口感染而死。而毕利最终挺过了漫长的运输。

下了火车,一众战俘领了新衣服——不过那实际上是以前囚犯死掉以后,留下来的旧衣服。而毕利领到的是一件小个子乐队指挥的衣服。德国人发现他是整个第二次世界大战中所看到的最搞笑的人,让他走在战俘的最前列,而此时小说似乎也开始往欢乐的方向走。在战俘营,毕利这些美国战俘意外获得了英国战俘的热烈欢迎。

英国人是这里的首批战俘,待遇极好。小说不无夸张地写道:“这些英国人身体强健,满面红光,小腿和手臂的肌肉像炮弹。他们全是下棋、打牌、字谜游戏、打乒乓球和打弹子的能手。就饮食而言,他们可以归入欧洲首富之列。战争初期,可以把食物送给俘虏。现在,他们还有三吨糖、一吨咖啡、一千一百磅巧克力、七百磅烟草、一千七百磅茶叶……”

英国人不仅为美国人准备了丰盛的晚宴,还男扮女装为他们隆重表演了歌剧《灰姑娘》。然而大起大落的境遇,首先身体就受不了。美国兵当夜集体腹泻,书里面说,他们把“把脑子都拉出来了”。更严重的是精神受不了。午夜十二点,歌剧里的灰姑娘哭诉:“哎呀,我那倒霉的运气啊。”毕利听了这句话,觉得非常好笑,笑着笑着就疯了,尖叫起来,最后被押进医务室打了吗啡。

另一个美国人自愿照看他。“他就是将在德累斯顿被枪毙的中学教员埃德加·德比。”注意,这里不是我在剧透,而是作者就这么写的。只要提到这位“老德比”,必然要在前后补一句他将被枪毙。这不是在恶搞他,反而是因为作者很惋惜这个人物。而这位老德比,也是毕利在书中唯一的朋友。

美国战俘不久之后就被运往德累斯顿当工人。德累斯顿是一座基本不设防的历史古城,没有军事价值,连一块玻璃都没震碎。一百个美国兵被安置在五号屠场地下的藏肉室,但里面几乎没什么肉了。战俘负责在一个麦芽糖浆工厂擦窗,拖地,扫厕所,把瓶子装箱。

大家平时就靠偷吃糖浆补充营养,但偷吃属于犯罪,很多人听见脚步声近了,就把调羹藏到附近的犄角旮旯里。一天毕利打扫水汀,在后面发现了一只调羹,终于一饱口福。此时在外面擦窗子的老德比全看到了,让毕利也给他吃一勺,那滋味儿美得他感激涕零。

前面提过,老德比这个人出场就带着“会在德累斯顿枪毙”的注脚,因此他做点什么事都让读者提心吊胆,比如说,担心他因为偷吃糖浆被枪毙。不过后来,他又做了一件比这危险百倍的事。一天晚上,来了一个投靠纳粹的美国作家,他来发表演讲劝降战俘。这时候,全场只有老德比一个人站了起来,与此人针锋相对。

作者特意为他补了一段话:“本小说里几乎没有人物,也几乎没有戏剧性冲突,因为书里大多数人都病弱不堪,都是被巨大的力量弄得无精打采的玩物。战争的主要后果之一是:到头来,人们失去了充当人物的勇气。然而,老德比现在却是一个人物了。”

然而真正打断这场演讲的并不是老德比,而是空袭警报。历史上的德累斯顿大空袭,就发生在第二天晚上。对于躲在五号屠场地下藏肉室里的美国人来说,他们只感觉到屋顶仿佛有巨人一阵阵踏过,偶尔掉下一些白粉。然而第二天等他们出来一看,天空已经被浓烟熏黑,太阳细如针尖。到处躺着小段木料般的尸体。一切有机物,一切能燃烧的东西都被火吞没了。石头滚烫,整座城市已经炸成月球表面般的荒原。

幸存的战俘在德国人指挥下,翻越重重废墟,一直走到市郊,才重新听见鸟叫。他们被关进马厩。一天早晨,他们发现门没上锁,原来第二次世界大战已经结束了。

毕利活了下来。而小说最终只用了一句话交代老德比那个早已预告过无数次的结局:原来他在废墟里偷偷拿了一把茶壶,就按抢劫罪枪毙了。这件事并非虚构,而是作者亲身所见。谁也想不到,在德累斯顿大轰炸这样杀死数万平民的惨剧之后,竟然会有这样黑上加黑的一笔。

王小波先生曾说“黑色幽默的好处就是举重若轻。”但他没说,如果黑色的部分过于沉重,用幽默实在举不起来怎么办。我们看王小波笔下写的王二,总是处于精神分裂的边缘,这并非偶然。前面说过,黑色幽默需要一种跳脱的、旁观的视角,然而当一个人老是需要跳出自己来旁观自己,自然就产生了分裂。如果说王二是在有意识地装疯卖傻,那么冯内古特笔下的毕利,则陷入了真实的精神分裂。

这就说到第二部分了,让我们来看看毕利的战后生活。

一九四五年光荣退伍后,毕利回到验光配镜专科学校,读到四年级,娶了校长女儿。

这里面完全没有什么浪漫的爱情故事可言。冯内古特曾说:“我尽量在小说里排除爱情。一旦谈到这件事,就没法再谈别的事了。读者只会为爱疯狂,如果主人公赢得真爱,故事就结束了,哪怕此时第三次世界大战正要开打,空中黑压压的全是飞碟。”

不知道是不是出于这个原则,冯内古特把这位校长女儿设置成一位贪吃肥胖的庸俗女子,本来是根本嫁不出去的。至于毕利为什么要向她求婚,则完全没有解释,也许受到了校长老丈人的威逼利诱,因为婚后,毕利在老丈人的资助下开了自己的配镜公司,后来生意做得很好。

不过这场求婚还是有一个亮点。毕利求婚用的两克拉钻戒,其实来自当年战俘营发给他的那不合身的滑稽外套。作者不无讽刺地写道:“每个人都能从战争里得到点什么。”然而,我们不要忘记,毕利的朋友老德比也正是因为拿了一个茶壶,就被枪毙了。

实际上,毕利虽然活了下来,但战争的创伤从未痊愈。在和妻子生了一儿一女以后,毕利突然精神失常,被送入精神病院。临床病友也是一个神神叨叨的军人,此人只读科幻小说。他对毕利说:“有关人生的一切,本来都包含在陀思妥耶夫斯基写的那本《卡拉马佐夫兄弟》里面。但现在已嫌不够了。”他把自己的科幻小说分给毕利看,这是他俩应付精神危机的唯一方法。科幻小说让他们“重新创造了自己和世界”。

通过科幻小说,毕利的精神分裂反而为他打开了一个神奇的避难所。那是一个名叫特拉法玛多的星球,这个星球在冯内古特以前的作品《泰坦的女妖》就出现过,里面对“特拉法玛多”这个名字有两个解释,可以解释为“我们大家”,也可以解释为“541”,所以这个星球也叫541号星球。“特拉法玛多人身高两英尺,也就是0.6米左右,呈绿色,形如铅管,用吸盘吸在地上。他们的手臂极为柔软,通常都冲着天空,每只手臂的顶端有一只小手,掌心有一只眼睛。”

而除开这些类似B级片怪物的设定,特拉法玛多星人真正厉害的地方是,他们能看见四维空间,“并且为地球人只能见到三维空间而感到可惜。”一种不同的时空观,就会带来一种不同的生死观。在特拉法玛多星人看来,送葬时哭泣是很愚蠢的。人死去,只是在一个点消失,但他在过去仍然非常有活力,“过去,现在,将来——所有的时间一直存在,且永远存在”。这些外星人可以看见不同的时间,就像我们能看到绵延的山脉一样。

以上这些知识,毕利并非从书里看来的,而是他在特拉法玛多星球明白的。1967年,毕利女儿举行婚礼的夜晚,小说里发生了一场亦真亦幻的绑架。失眠的毕利被飞碟带到了遥远的特拉法玛多星。具体来说,是带往特拉法玛多星球的动物园。

这个动物园是一个封闭的半球,里面还故意摆了一些二十世纪的家具,例如电视机,沙发之类,只不过电视机并不播放节目,而是在屏幕上贴了一张海报。毕利在里面赤身裸体地吃喝拉撒,供外星人参观。不久之后,外星人甚至还绑架了一个地球上的艳星,来和毕利结婚生子。

我们不要忘记,二战最后的日子里,毕利这帮战俘就是关在马厩里的,而在此之前,他们则躲在五号屠场的地下藏肉室里。所以说在毕利的无意识中,自己早已多次降格为动物。但在外星做动物,似乎反而比在地球上做人要轻松。在外星动物园里,他放下了所有做人的负担,他不再是侥幸生还的二战老兵,不再是公务缠身的配镜公司老总,也不再是肥胖庸俗女人的丈夫。

但特拉法玛多星球给毕利最大的安慰不是与世隔绝的宁静,也不是从天而降的艳星,而是前面说的,特拉法玛多人教会了毕利一种新的时间观、生死观。如毕利自己所说:“如今,当我听说某人死了,我只耸耸肩,并像541号星生物谈到死人时那样讲一句:‘就这么回事’”。

毕利太需要这种解脱了。其实和所有人一样,毕利生命中遇见的一长串死亡,并不会随着二战的结束而结束。1968年,配镜公司的包机在雪山上坠毁,除了毕利,飞机上所有的乘客都死了,其中也包括毕利的岳父。毕利头部严重受伤,当然这也可以说是后来他产生种种幻想的一个原因。毕利躺在医院里,赶来看他的老婆却出了车祸。他醒过来的时候,却发现自己的老婆反而先死了。

你可能会说,这也太倒霉了,作者这样写是不是有点过于残忍?但我们不要忘记,这是一本黑色幽默小说,它通篇都在讲命运的无常。某种程度上说,日常生活中的意外死亡,比战死更为残酷,你甚至找不到一个可以责怪的对象,也无法为这种死亡找出任何崇高的意义。

实际上,我读的时候不禁想到余华的《活着》,每天听本书也专门解读过这本书。《活着》的主人公福贵,也是一路见证各种朋友亲人的死亡,最后只剩一头老牛陪伴。福贵是命运的沙包,他唯一能做的,只剩下忍受——就像电影《芙蓉镇》里的那句台词——“活下去,像牲口一样活下去。”作为对比,其实冯内古特还是比余华仁慈,因为毕利不是像牲口一样活下去,而是像特拉法玛多星人一样,带着全新的时空观活下去。

冯内古特并没有让这种时空观仅仅停留在理论状态,而是让毕利亲身实践——他让毕利患上了一种“时间痉挛症”,可以在时间中随机穿越。“他就寝的时候是个衰老的鳏夫,醒来时却正举行婚礼……他说他多次看见自己的诞生和去世,随心所欲地回到他的生与死之间的一切事件中去。”

既然毕利可以在自己的人生时间里随便跳跃,那么小说的叙述也就不可能是线性的。我前面的讲述,其实是把各种碎片整理以后,还原的时间线,小说本来的叙述顺序并非如此。这就说到第三部分了,我们来聊聊这部小说如何整合时间的碎片。

其实说到穿梭时空的能力,现代文学早就提供了一种技巧,那就是意识流。普鲁斯特的巨著《追忆似水年华》,就是从一块小蛋糕引起的回忆开始的。毕利的穿梭时空很多时候其实就是意识流,比如他在战争中面对死亡的恐惧,就会穿越回小时候父亲带他站在大峡谷边缘的时刻。小说里很多次时间旅行发生的契机,都是毕利做梦,只不过作者会补上一句:“梦是真的,时间旅行也是真的。”

但意识流只能回忆,毕利却可以穿越到未来,在战时就直接穿越到战后。科幻给了叙事跳跃的自由,也给了毕利逃避的自由,但这种自由必须建立在毕利人生中的一切早已注定的基础上。前面提过,在外星人的四维时空观里,过去-现在-未来是一回事。不过,真要达到这种效果,光靠外星人是不够的,还需要作者亲自登场主持。只有作者具备足够权威,来规定小说里发生了什么。这就是所谓“元小说”的叙事手法。

《五号屠场》第一章写的不是毕利,而是写冯内古特为了写这部小说遇到的种种困难。而在第二章的一开头,作者基本上将毕利人生中的所有大事和盘托出。冯内古特极其反对所谓“悬念”,认为用悬念吸引读者是一种很廉价的障眼法,反而让作者没法大大方方表达出真正重要的信息。

而这个真正重要的信息,就是特拉法玛多星人教给毕利的那句:“就这么回事。”(So it goes.)据统计,这句话在小说中一共出现了106次,反正每次提及死亡,后面总要跟这么一句,这有点像和尚念一句“和弥陀佛”,起到某种超度和安慰的作用。而这句话也在形式上,像胶水一样粘住了毕利跳跃破碎的时空。

如果我们仔细去看,会发现“就这么回事”所形容的,不仅是美国兵的死,也是德国兵的死。耶稣死了,“就这么回事”。一只狗死了,也是“就这么回事”。十几万平民死了,“就这么回事”,囚服消毒,杀掉无数虱子跳蚤细菌,也是“就这么回事”。甚至还有一次写到香槟酒走了气,都要补一句:“就这么回事”。

古人说:“读书百遍,其意自见”。作者有意重复了一百多遍“就这么回事”,再愚钝的读者到最后都会有所触动。这句话一方面把所有生命的价值拉平,从而在表面上维持了一种平静,但是反过来,它又是一种极致的控诉,用不依不饶的重复,来点燃字面本身的朴实无华。这最终达成了一种奇特的艺术效果,在我们读到德累斯顿大轰炸的时候,这句话像麻药一样多多少少屏蔽了痛苦,而当我们读到香槟酒走气的时候,却会极度痛苦地想起,多少鲜活的生命啊,就如气泡般消散了……据说,哲学家尼采在发疯前,抱着一匹被农夫鞭打的马痛哭,我想,当时他眼中看到的一定不只一匹马,他的眼泪不只是为一匹马而流。

《五号屠场》的读者最后也许记不清楚毕利的故事,但一定会记得“就这么回事”。可以说,冯内古特摸索多年的科幻时空观和黑色幽默,就浓缩在这五个字里。确实有一些批评家认为,这句话过于消极。但是冯内古特消极吗?请容我摘录他访谈中的两句话,作为结尾。冯内古特说,“我怀疑,生活中最为恐怖、最为悲剧的伪善,那个无人敢碰的真相,就是——人类不爱生命。但我相信,值得爱的一定不止死亡。”

好,这本书的内容就为你解读到这里。

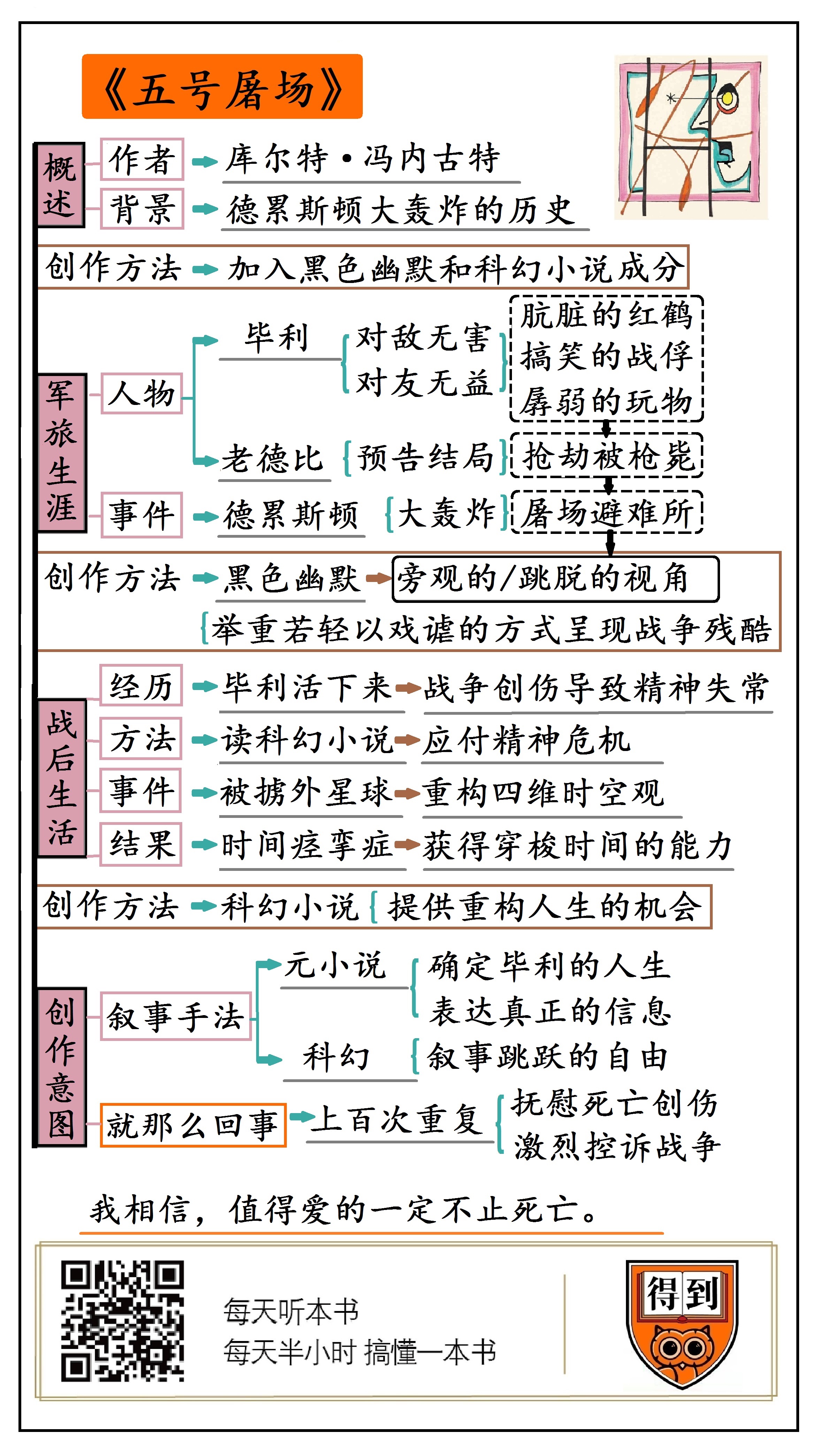

总结一下,《五号屠场》是美国作家库尔特·冯内古特的反战名作。他作为美军战俘,亲身经历了二战末期的德累斯顿大轰炸。他用了二十多年才找到处理这段悲惨历史的方法,即加入黑色幽默和科幻小说的成分。黑色幽默让人物能够跳出自己的处境,以旁观的戏谑的方式来呈现战争的残酷。而科幻小说正好为战后患上精神分裂的主人公提供了一个重构人生的机会。主人公借用外星人的四维时空观,获得了穿梭时间的能力,从而抚慰了各种死亡的创伤,把死亡视为“就那么回事”,但这看似平平无奇的五个字,通过一百多次重复获得了复杂的意味,它是玩笑也是咒语,它是作者给予自己和读者最大的安慰,也是他对战争最激烈的控诉。

撰稿:李迪迪 转述:徐溟旭 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.“过去,现在,将来——所有的时间一直存在,且永远存在”。这些外星人可以看见不同的时间,就像我们能看到绵延的山脉一样。

2.黑色幽默让人物能够跳出自己的处境,以旁观的戏谑的方式来呈现战争的残酷。