《中国叙事学》 刘玄解读

《中国叙事学》| 刘玄解读

关于作者

浦安迪(Andrew H. Plaks),1973年获普林斯顿大学博士学位。现任普林斯顿大学东亚系和比较文学系荣休教授、以色列希伯来大学东亚系教授。浦安迪通晓十几种语言,尤其对汉语、日语、俄语、法语、希伯来语最为精通;研究领域广泛,如中国古典小说、叙事学、中国传统思想文化、中西文学文化比较等。代表作品有《中国叙事学》《明代小说四大奇书》等。

关于本书

文学研究经典作品,理解中国古代长篇章回小说的必读书。作者在书里提出了一个有点颠覆的概念,“四大名著”加上《金瓶梅》《儒林外史》,它们都不是民间文学,而是文人改造的作品,属于“奇书”这个独特的小说门类。理解了这一点,我们才能明白四大名著到底好在哪里。

核心内容

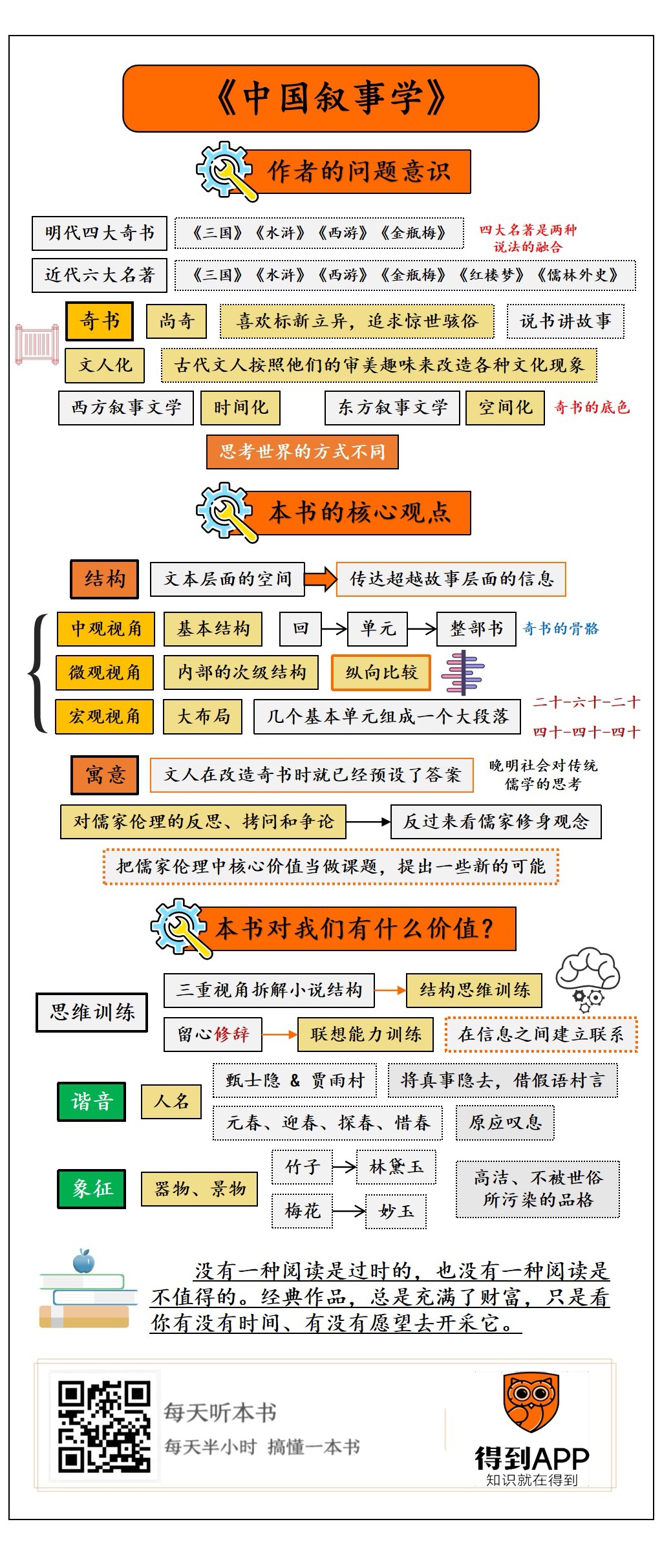

1.作者为什么要写这本书?也就是浦安迪的问题意识。

2.这本书写了什么?也就是这本书的核心观点。

3.这本书对我们有什么价值?

你好,欢迎每天听本书。今天要讲的书叫《中国叙事学》。这本书讲的是中国古代小说,它回答了一个很重要的问题:我们的文学经典四大名著,到底好在哪儿?

说四大名著好,相信不会有人反对,但是,要说它们到底好在哪儿,好像三言两语,又很难说得清楚。

有人说,当然是因为故事讲得好了。桃园三结义、智取生辰纲、三打白骨精、梦游太虚幻境,笔笔都精彩。但仔细想想,如果按这个标准,四大名著,隔段时间就该重新评选一次,把那些同样好的新小说也加进来。比如《西游记》的续篇《西游补》,写得就不输《西游记》。

也有人说,四大名著凝聚了中国古人的共识。《三国》讲历史、《水浒》讲社会、《西游》讲宗教、《红楼》讲家族,四个主题,四块拼图,拼出了古人对世界的整体认识。可再想想,如果按主题来分,讲历史,为什么不能是《隋唐演义》呢?说家族,为什么不能是《醒世姻缘传》呢?难免会有争议。

这四本书,经过几百年的时间沉淀下来,成为妇孺皆知,代表中国文化成就的四大名著,背后应该有更能立得住的理由吧?

确实有,这个理由,就是中国古人独特的叙事美学原则。

古人很喜欢把几本书、几个人、几件东西摆在一起,组成一个集合。除了四大名著,还有竹林七贤、唐宋八大家、元四家等等。这些集合都不是随便选的,都是要说明某种美学原则。说起竹林七贤,你肯定会想起洒脱自在的魏晋风度,是一种人格美学;唐宋八大家的文章放到一块,是为了体现古文运动的艺术主张,是一种文章美学。四大名著呢?它们有一个共同点,就是把寓意藏在故事之外、字里行间,让读者来猜谜,是一种独特的叙事美学。

这本书的作者浦安迪,对这种叙事美学非常着迷。他是一位美国汉学家,一生研究中国古代小说。他的博士论文写的是《红楼梦》,叫《红楼梦的原型与寓意》,我在每天听本书已经为你解读过了。他还有一本书,叫《明代小说四大奇书》,讲的是《三国》《水浒》《西游》和《金瓶梅》,在学界影响很大。20世纪80年代,北京大学邀请浦安迪给研究生开了一门讲小说的课程。他的观点,给当时的中国学者带来了新的视角和新的思路。这本书就是根据当时的课程讲稿改编的,是他对自己多年研究成果的总结,是学习中国古代小说的必读书。

今天的解读,我会结合浦安迪的另外两本书,分三部分来讲他的主要观点。

第一,他为什么要写这本书?也就是浦安迪的问题意识。

第二,这本书写了什么?也就是这本书的核心观点。

第三,这本书对我们有什么价值?这部分,我想跟你分享一下我对读古代小说的一点想法。

四大名著,就是《三国》《水浒》《西游》《红楼》这四部小说。这个说法出现的时间,估计比你想象的要晚,是在20世纪60年代,人民文学出版社出版这四本书之后。在那之前,还有两个类似的说法,一个是“明代四大奇书”,要把四大名著里的清代的《红楼梦》换回明代的《金瓶梅》,是明末清初的人选出来的长篇小说之最。近代,又有了“六大名著”的说法,在四大奇书的基础上,加上了《红楼梦》和《儒林外史》。四大名著,可以说是这两种说法的融合。浦安迪在这本书里研究的,是这六部小说的总体特点。

中国古代的长篇小说,少说也有几十部,他为什么要单独研究这六部小说呢?这是因为,这六本书跟其他的小说很不一样,它们属于一种独特的文体,叫作“奇书”。这个观点,可不是简单地给小说分了个类。它的价值在于重新定位了这六本书在中国文学,甚至是世界文学版图中的位置。

什么叫奇书呢?按照字面意理解,“奇”可以指内容新奇,也可以指文笔奇绝,不过,这都不是它真正的意思。奇书的“奇”,实际上是明代文人的一种审美取向,叫作“尚奇”,就是喜欢标新立异,追求惊世骇俗。

评点过《水浒传》的晚明大才子金圣叹,就是尚奇的典范。他最有名的观点,是把不登大雅之堂的《水浒》,和《庄子》《离骚》《史记》这些经典放到一块,称为“六才子书”,在当时绝对是惊世骇俗。金圣叹最终死得惨,因为冤案被砍了头。据说他人头落地,两只耳朵里滚出两个纸团。刽子手捡起来,发现一个写着“好”,另一个写着“疼”,真的是语不惊人死不休。

奇书的气质,跟金圣叹差不多——标新立异,惊世骇俗,语不惊人死不休。它们的新奇独特,体现在哪里呢?我们来看看浦安迪给奇书下的定义。他说,奇书是明清之际思想发展,在文学上投下的影子,是儒学渗入文学后创造出的崭新的虚构文体。用通俗的话说,明清文人把当时最俗的表达手段——说书讲故事,改造成了奇书这种新文体,用它来书写当时最先进的思想。

这个定义里,有一个很关键的点。奇书的作者不是民间的说书艺人,而是明末清初的文人士大夫。

今天我们对古代小说的理解,大多来自民国时期的几位大师,像鲁迅、胡适、郑振铎,他们都说过,古代长篇小说,包括这六部小说,大多来自民间的说书戏曲,属于通俗文学。但是,浦安迪否定了几位大师的说法。他觉得,胡适他们强调小说是通俗文学,是为了支持新文化运动的主张。这个说法只能说对了一半。小说的素材确实来自说书戏曲,但是它们成为伟大的文学作品,还要归功于文人的改造。

你可能会说,这不过是学术之争,是作者的一家之言。这样看,就把浦安迪这个观点看得简单了。他强调奇书是文人改造的,相当于是把奇书放到一个更大的文化传统里。这个传统就是中国古代的“文人化(化是变化的化)”。

什么叫文人化呢?简单来说,就是古代文人按照他们的审美趣味来改造各种文化现象。中国文化里那些影响大、流传久的文化现象,大多都是文人改造过的。举个例子,今天学习传统文化,大家会学什么呢?有人喝茶,有人焚香,这两件事都属于宋代文人的“生活四艺”。提起某个朝代,我们会想到它的代表文学,唐有唐诗、宋有宋词,为什么我们会有这种印象呢?有一个重要的原因是在那个朝代,文人把这种文体吸收到自己的版图里。最有说服力的例子,就是绘画领域的“文人画”。中国绘画本来百花齐放、风格多样,但是自从宋代有了“文人画”,其他的风格都黯然失色,甚至被历史淘汰了。在明清,文人画几乎成了中国绘画唯一的风格。

奇书,就是明清时期,文人纳入自己文化版图里的一种新文体。这六部小说能流传下来,代表明清文学的成就,代表中国的文化传统,跟焚香点茶、唐诗宋词和文人绘画一样,离不开文人的参与。接受了这个前提,我们才能看清楚奇书在中国文学和世界文学版图上的位置,才能理解中国叙事文学的独特美感。

对中国古代小说,有一些常见的批评:比如故事散乱,情节之间没有因果联系,犹如一盘散沙;或者人物扁平,不像西方小说里的人物那样立体,会随着情节发展而成长。如果是说那些没经过文人改造的通俗小说,像《说岳全传》《封神演义》,这些批评或许成立。一段说书,为了现场效果,随时可以岔开去讲别的故事;戏曲里的人物戴着脸谱,就是为了强化刻板印象,通俗小说里,难免会保留这些痕迹。但是,放到奇书身上,这些批评就不成立了。这是用西方标准评价奇书,才出现的一些误解。

东西方的叙事文学,从一开始走的就是两条完全不同的路。人生经验和历史事实,都是故事的“原料”,叙事作品把原料加工成“成品”,要遵循既定的思维方式。东西方叙事文学的不同,归根到底,是思考世界的方式不同。

古希腊人用时间化的方式来思考世界,而我们的祖先用空间化的思维来认识世界。有一种说法认为,人类历史上发生过一场毁灭式的洪灾,所以各个文明都有洪水神话。西方的洪水神话是诺亚方舟,诺亚带着一群动物坐船躲避大洪水。《圣经》里讲这个故事的时候,吸引读者的,是事情如何进展,如何变化,这就是用时间化思维叙事。中国的洪水故事,是大禹治水。《尚书》里讲这个故事的时候,我们关注的是大禹划定的疆土范围,据说,大禹铸造九鼎,就是用来象征九州、明确疆土。这就是用空间化思维叙事。

这样的叙事方式一直延续到明清,空间化思维也成了奇书的底色。中国古代的奇书,就形成了跟西方小说截然不同的特色。它更善于利用时间维度之外的空间维度来传递信息。所以,就算它的情节之间没有因果联系,人物少有内在成长,都不能说是它的缺点,而是不同的思维方式形成的不同审美趣味。

文人改造文化现象有一个特点,他们喜欢把事情搞得复杂。古诗本来挺自由的,喝茶本来也很随意,文人一掺和,写诗喝茶,就生出许多规矩,奇书也不例外。文人把原本在民间流传的《三国》《水浒》等等故事,改造成我们今天看到的《三国演义》《水浒传》这些奇书,就是用叙事美学原则把它们变得更复杂。浦安迪在这本书里,研究的就这些美学原则,包括结构、修辞、寓意三大块。如果用一句话概括,就是设计精巧的结构,借助多种修辞手段,来传达明确的寓意。

如果说故事是小说的内容,那结构就是小说的形式。结构,在时间线上的故事之外,构成了一个文本层面的空间。这么说可能不太好理解,你可以把小说想象成一座房子,故事就是你走进房间,看到的、听到的、感觉到的那些东西,结构就是盖房子的框架。奇书和一般小说最大的不同,就是它非常善于利用结构,向读者传达超越故事层面的信息。要想读懂奇书的结构,你需要学会用中观、微观和宏观三重视角来拆解小说,捕捉这些信息。

中观视角,就像用CT扫描小说的骨骼,也就是基本结构。奇书的基本结构,是每十回一个单元,十个或者十二个单元组成整部书。所以这些小说都是一百回或者一百二十回。我们以《金瓶梅》为例,《金瓶梅》的第一个单元来自《水浒传》。话说潘金莲和西门庆私通,害死了丈夫武大。武大的弟弟武松想要报仇,没有成功,结尾是“西门庆巧娶潘金莲”。第二个单元跟第一个单元很像,西门庆又跟隔壁的李瓶儿私通,李瓶儿一前一后有两任丈夫,都因为西门庆而死,结尾是李瓶儿嫁给了西门庆。头两个单元,小说有意安排了“纳妇(也就是娶老婆)”这个主题。

接下来的四个单元,有内外两条线索。对外,是西门庆的发家史,他财运亨通、左右逢源,混得越来越好,也越来越无法无天,欲望不断膨胀;对内,是西门庆家内部的矛盾,他的大老婆和几房小妾,争风吃醋,互相陷害,矛盾越来越深。第七个单元,李瓶儿身体越来越差,西门庆的情妇越来越多。到了第八个单元,西门庆终于因为淫乱过度暴亡。在最后两个单元里,剩下的妻妾各奔前程,引领读者走向树倒猢狲散的大结局。

用中观视角,把握住奇书的骨骼,接下来,我们就需要感受它的肌理,用微观视角观察基本结构内部的次级结构。《金瓶梅》里,预示主题的重要情节,都安排在每个单元的结尾,这就是一种次结构。第三个单元的结尾,有一个叫吴神仙的道士到家里给所有人算命,预言了人物的结局。第四个单元结尾,西门庆的大老婆吴月娘听尼姑讲经,暗示了整个故事表层的主题:因果轮回、报应不爽。第五个单元结尾,他的两房小妾潘金莲和李瓶儿反目,潘金莲想尽办法害李瓶儿。到了第六个单元,矛盾达到顶点,西门庆唯一的儿子,李瓶儿生的官哥,被潘金莲设计害死了。如果跳出故事,把这几个节点连起来看,就会有一种强烈的感觉:西门庆最后落得人亡家破的结局,是他抢人妻子、无法无天、胆大妄为、纵欲无度,应得的报应。这样,后四十回的主线也就清楚了:前六十回种下的因,到后面就要开始“证果”了。

每一部奇书,都会精心设计次级结构。我们再拿《西游记》来举例,《西游记》讲的是唐僧师徒取经成佛的故事。想要成佛,就要经历种种考验。这些考验,大都出现每个单元第三回和第七回的位置。我们回想一下,女儿国的故事,是在第五十三回到五十五回;蜘蛛精的故事是在第七十二回七十三回,都在第三回前后。显然,女人的出现,是用色欲来考验取经队伍。再比如,孙悟空两次被唐僧放逐,一次是从第二十七回开始,另一次是五十七回前后。唐三藏和孙悟空吵架,人心不齐,是用内部矛盾来考验取经队伍。跳出故事,把考验拎出来看,奇书传达的信息,就超越了取经故事本身,有了更复杂的意味。所以,读奇书,要用微观视角时时留心次级结构,纵向比较,才能看出其中关窍。

用中观视角扫描了骨骼,又用微观视角观察了肌理,我们对奇书的理解已经比较深入了,但只是这样,很容易管中窥豹,被局部迷惑。这时候,需要后退一步,把视线拉远,用宏观视角来欣赏一下整部奇书的大布局。

这里说的大布局,就是把几个基本单元组成一个大段落,就像从远处看山,欣赏的是整体的起伏。《金瓶梅》和《西游记》的大布局,都是“二十-六十-二十”的程式,其他几部奇书都是这个程式的变体,比如《三国演义》,就是“四十-四十-四十”的三分程式。

《金瓶梅》的头二十回,主要情节就是家里新添金、瓶、梅三小妾,奠定了全书的规模,故事大都发生在西门庆私宅的院墙之外,故事节奏也比较快。中间六十回,是故事的主体,发生在西门家高墙之内,叙事节奏放缓,不紧不慢地讲了一家人的日日夜夜、寒来暑往。到第八十回,西门庆死于非命,高墙里小世界崩溃了,故事转回到西门家之外,叙事节奏也再次加快。前后二十回,就形成了一种对照关系。

阅读奇书就像观山,横看成岭侧成峰,远近高低各不同。很难想象,这样写小说,需要耗费多少脑力。一般小说的要素,像人物、情节、环境,奇书都要照顾到,交代清楚已经不容易了,但是这还远远不够。每写一段故事,下笔之前,都至少要同时照顾时间线上的故事,和文本空间的结构,这两重关系。写唐僧师徒遇到什么妖怪,同时要想着把它安排在第几回,跟同样位置上的情节有什么关系。

文人为什么要费尽心力,设计这样复杂的结构呢?因为他们想利用结构,向我们传达超越故事层面的信息,表达更丰富的寓意。寓意就是说,小说表面好像是要说一件事,背后要说的其实是另一件事。我们常听说,小说的意义是开放的,一旦写出来,解释权就不在作者手里,而是在读者手里。但是这个常识到奇书这里,就不适用了。奇书的寓意,不是读者可以任意解读的感悟,文人在改造这些奇书的时候就已经预设了答案。浦安迪认为,理解奇书的寓意,我们必须回到文人创造奇书的晚明社会。奇书和当时的心学思潮一样,要为晚明社会的困局开一道治病良方。

晚明是一个动荡的社会。士农工商的阶层秩序被打破了,用宋明理学来管理社会的模式,也开始失效。传统的儒学还适用吗?那一代文人士大夫都想要找到问题的答案。理解这一点,回头看奇书,就会发现里面到处都是对这个问题的思考。《三国演义》和《水浒传》都讨论了一件事,在传统价值观崩坏的年代,如何重新定义“忠”和“义”的观念。孝顺的孝本来是一种自我约束的伦理准则,《金瓶梅》却处处讽刺它,写西门庆罔顾伦理的乱伦,写西门庆最终无后,都是在质疑孝的意义。《水浒传》里,李逵嗜血成性,《金瓶梅》里,潘金莲欲求无度,古人讨论这两个人物,范围没有超出“性本善”和“性本恶”的儒家经典争论。

所以奇书里,处处是对儒家伦理的反思、拷问和争论。于是,浦安迪给了我们一个理解奇书寓意的抓手,就是把儒家的修身观念反过来看。他说,《西游》说的是不正其心,不诚其意;《金瓶梅》说的是不修其身,不齐其家;《水浒》说的是不治其国;《三国》说的就是不平天下。

这些奇书当然不是要为儒学唱挽歌,而是把儒家伦理中的这些核心价值当作课题,提出一些新的可能。比如说,《西游》有一个很有争议的地方,里面会混用儒释道三家的特殊名词,比如“禅心”“明心”“金丹大道”等等。有人说,这些词同时出现,因为《西游》反映了当时思想界的佛道之争。这么说当然也没错,不过,更合理的说法或许是,中国思想领域一直有三家合一的大趋势,而《西游》正是这个大趋势的成果。在《西游》里,佛家的“明心见性”、道家的“修心炼性”和儒家的“存心养性”找到了可以等价齐观的内在一致性。这实际上就是晚明文人结合佛道两家,对儒家的“正心诚意”提出的新解。

这些所谓的寓意,对今天的我们来说已经没有那么大的价值了。这么说的话,这些奇书是不是已经没必要再读了呢?至少,没必要像古人那样拆结构,找寓意了。

确实,读书无定法,任何书,都不必按照某种特定的方法阅读。不过,我觉得,按照奇书设定的读法,会给我们带来一个意外的好处,阅读奇书,破解寓意,其实是一种思维训练。

刚才在第二部分,我们讲了用三重视角来拆解小说的结构,这是结构思维训练。除了结构,阅读奇书的时候,我们还需要留心修辞,这是联想能力训练。第三部分,我们就借《红楼梦》,来讲讲修辞和思维训练的关系。

各种修辞方法,本质上就是在信息之间建立联系。中国的电梯通常没有四层,因为我们觉得四的谐音不吉利。房间喜欢摆有梅兰竹菊的器物,因为我们觉得这些植物象征君子品格。谐音、象征,这些修辞,都是在信息之间建立一种新的联系。

《红楼梦》的作者,把这套玩法用到了极致,各种修辞手法渗透在小说的方方面面,比如刚才说的谐音和象征,所以,读到任何一个名词,任何一个物件,任何一段情节,都要注意它可能蕴含了另一层意思。所以,在阅读过程中有意识地捕捉修辞,就是在训练我们在人和事物之间,寻找联系、建立联系的联想能力。

带着找谐音的意识看书里的名词,你会发现里面每个名字都不是随便取的。《红楼梦》第一回回目里出现了两个人名,一个是甄士隐,另一个是贾雨村。小说又明确告诉我们,它把时间、地点全部都隐去了。很明显,这两个名字的谐音就是“将真事隐去,借假语村言”。贾家的四位小姐,元春、迎春、探春、惜春,表面看没有什么谐音,但是把四个名字的前一个字合在一起,是“原应叹息”,这是对主题的提示:惜春长怕花开早,春天象征的青春、美好、繁盛终会消失,让人不得不叹息。

带着找象征的意识读小说,也有类似的效果,你会发现,各种器物、景物都可能藏着象征意义。在大观园里,黛玉住在潇湘馆,潇湘馆里种的是什么植物呢?乡野村妇刘姥姥进来,看到两边翠竹夹道,完全不像女孩子的花园,竹子就是黛玉的象征。妙玉住在栊翠庵,小说里描写它的地方不太多,但是有一回,浓墨重彩地写了栊翠庵里满眼都是红梅,梅花就是妙玉的象征。梅花和竹子都是岁寒三友之一,都象征着高洁,不被世俗所污染的品格,也正好符合黛玉和妙玉给我们的印象。

用奇书设定的读法阅读,你会发现作者处处在跟我们打哑谜,想方设法利用结构和修辞,在文本的空间里给我们提示,传递跟寓意有关的信息。就算最终的寓意不是我们想要的答案,在阅读的过程中,你的感受能力、思维能力,都会获得巨大的提升。寻宝的意义,有时候不在于最终获得的宝藏,而在于整个过程给我们带来的成长。所以,买椟还珠,也是一种收获。

《中国叙事学》我就讲到这里。这本书很薄,只有区区十二万字,但是读的过程中,这本书却好像越读越厚,浦安迪讲到的每一个问题,都可以通向更大的文学和文化课题。其中最重要的课题,还是中国古代小说美学。

这六部小说流传至今,不一定还能代表中国人的基本共识,也不一定能代表中国小说的最高水平,但是,它所凝聚的叙事美学,依然有值得探讨的价值。探讨的过程中,你会理解中国人认识世界的底层思维如何延续,也能从中学会一种训练自己思维能力的方法。

我觉得,这就是经典不会过时的理由。没有一种阅读是过时的,也没有一种阅读是不值得的。经典作品,总是充满了财富,只是看你有没有时间、有没有愿望去开采它。

撰稿、转述:刘玄脑图:刘艳导图工坊

划重点

-

奇书是明清之际思想发展,在文学上投下的影子,是儒学渗入文学后创造出的崭新的虚构文体。

-

奇书和当时的心学思潮一样,要为晚明社会的困局开一道治病良方。

-

它们有一个共同点,就是把寓意藏在故事之外、字里行间,让读者来猜谜,是一种独特的叙事美学。