《不能承受的生命之轻》 黄昱宁工作室解读

《不能承受的生命之轻》| 黄昱宁工作室解读

关于作者

《不能承受的生命之轻》作者全名叫米兰·昆德拉,1929年出生在捷克的一个艺术家庭。他从小学习钢琴和音乐理论,一方面他学习古典音乐不可避免地受到“二战”占领国德国的影响,另一方面,他又有着极其强烈的捷克本土意识。我们看他的创作轨迹,延续了诗人、剧作家、短篇小说家到长篇小说家的脉络,1967年他的首部长篇小说《玩笑》出版,获得了世界级的声誉。《不能承受的生命之轻》是他的第六本长篇小说,写于1984年。这是他在冷战时代创作的最后一部小说。1975年以后,昆德拉移民到法国,至今都用法语创作。如今他已经88岁高龄了。

关于本书

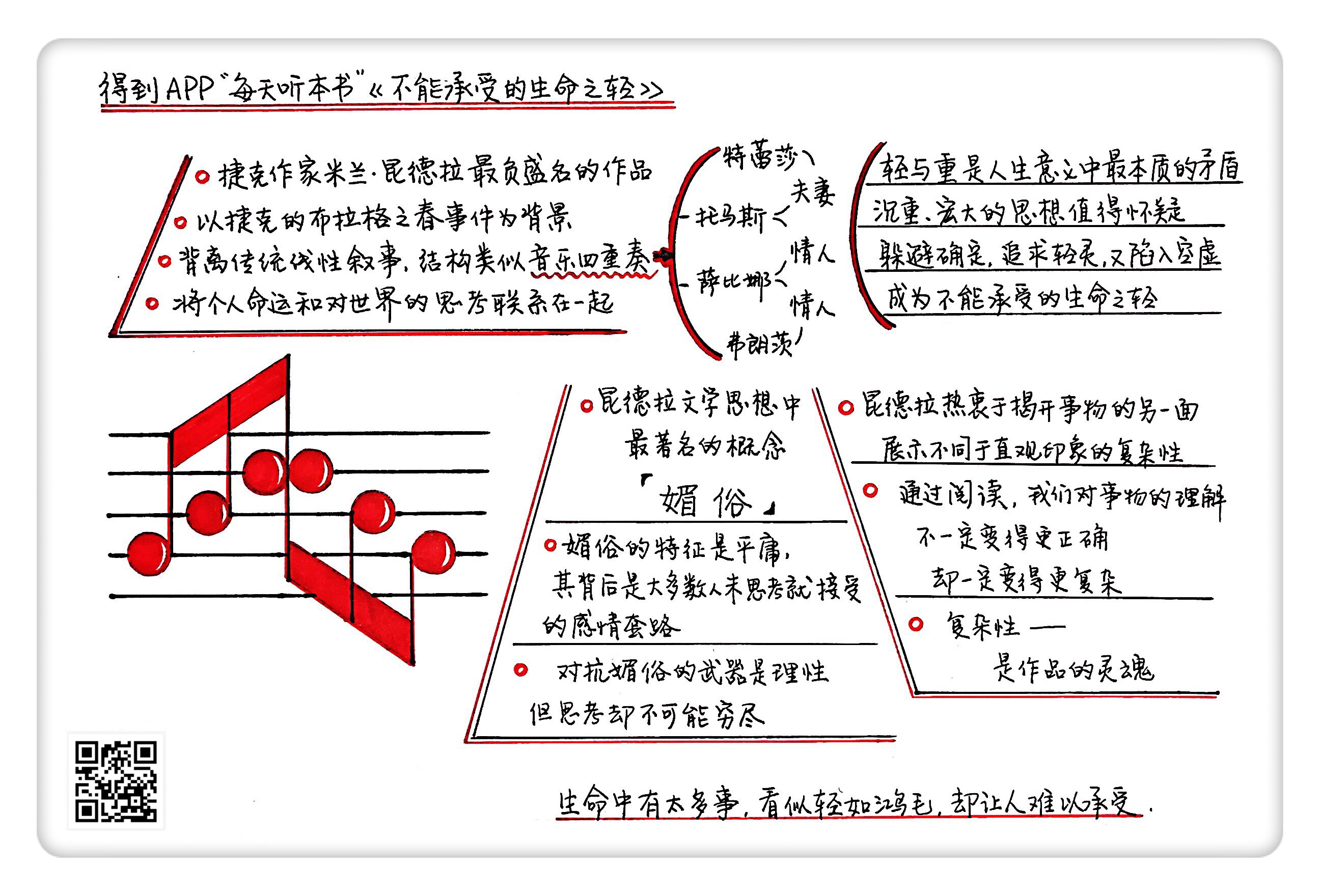

小说采用了古典音乐中的四重奏形式,有四个主要人物,他们的生命彼此独立又交织,画家萨比娜、医生托马斯、托马斯的妻子特蕾莎以及学者弗朗茨,分别代表了从轻盈到沉重的四种生命形态。面对“布拉格之春”前后的历史动荡和生活中的媚俗,他们都做出了各自的理解与选择,托马斯夫妇在找到生命中真正的幸福后不久因车祸去世,弗朗茨在一次充满媚俗色彩的闹剧中死于非命,只有萨比娜怀着一颗高傲的心浪迹天涯。

核心内容

《不能承受的生命之轻》是后现代文学中最重要的代表之一,它的身上流淌着中欧文学的思辨传统、非常历史时期的禁忌与冒险,对生命本质的深刻思考,以及作家昆德拉本人极其耀眼的文学才华。正是因为有了这样的作家和作品,人们才能够对于历史有更加立体和复杂的理解,才能对其背景下的生命有更加深刻的体认。昆德拉创造的文体也具有非常高的辨识度,在技术上开发了一条新的道路,对于此后的文学发展影响深远。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书是经典文学名著《不能承受的生命之轻》,《不能承受的生命之轻》是捷克作家米兰·昆德拉在国际上最负盛名的作品,这本书被翻译引进中国以后,也迅速为人所知,一度成为畅销书。在“小资”这个称号流行的年代,昆德拉的书被一本一本翻译成中文,手捧一本他的书被视为时髦的象征。不过坦白地说,昆德拉不是那种以讲故事见长的作家,阅读他的作品具有相当大的难度,他的流行,也许和书名有着直接的关系,看看他的其他书名,例如《不朽》《生活在别处》《笑忘录》《身份》,这些词都已经摇身一变,借助流行音乐或者广告语进入了更广阔的领域,倒没有多少人记得它们本来的意思了。许多人知道昆德拉,知道他的书名,但就是读不进去。

昆德拉一直是诺贝尔奖的有力竞争者之一。他的得奖呼声之高,一度迫使诺奖委员会出来辟谣,宣布他们不喜欢昆德拉的小说。但是这并没有削弱昆德拉作品的价值,他就像卡夫卡、博尔赫斯这些从未得过诺奖的伟大作家一样,注定要在20世纪的文学史里留下浓墨重彩的一笔。我们看昆德拉的小说,和在他之前的许多作家有着非常明显的区别,把他的书翻开,即使不读,也有一个简单的方法能辨认出来:昆德拉创造了一种卡片式写作的文体,每两三页甚至一页,就会出现一个标记好的小部分。

这个小部分如此之短,以至于都没法叫做章节。《不能承受的生命之轻》的第一部分有42页,就被分成了17个部分。这和昆德拉以思辨来驱动故事的写作手法是密切相关的,我们会在后面的部分详细说到这个问题。在这里提出来主要是想提醒你,昆德拉是一个立足20世纪的,与古典作家有明显区别的艺术家。

昆德拉1929年出生在捷克第二大城市布尔诺的一个艺术家庭,他的父亲路德维克·昆德拉是著名的钢琴家和音乐理论家,同时还是雅纳切克音乐学院的院长。父亲的古典音乐背景深刻地影响了昆德拉的艺术教育,他从小学习钢琴和音乐理论,在学习古典音乐时,他一方面不可避免地受到二战占领国德国的影响,另一方面又有着极其强烈的捷克本土意识,1948年,他19岁时,考进了布拉格的查理大学哲学系,也加入了捷克共产党,毕业后当了一名大学老师。他广泛地阅读文学和电影理论,开始写诗。

我们看他的创作轨迹,是沿着诗人、剧作家、短篇小说家到长篇小说家的脉络发展的,1967年他的首部长篇小说《玩笑》出版,让他获得了世界性的声誉。《不能承受的生命之轻》是他的第六本长篇小说,写于1984年。从今天回头来看,这应该是他创作全盛时期的作品,也是他在冷战时代创作的最后一部小说。1975年以后,昆德拉移民到法国,至今仍用法语创作。如今他已经89岁高龄了。

就在《玩笑》取得巨大成功之后一年,捷克共产党总书记杜布切克发起了一场改革,提出建设“带有人性面孔的社会主义”,在政治、经济等多方面全面放开管制。这场自上而下的改革获得了捷克人民的热烈拥护,历史上又称“布拉格之春”。但这场改革也招致了苏联人的不满,认为这是在瓦解社会主义制度,试图脱离苏联的控制。1968年8月20日,一架苏联民航客机降落在布拉格机场,冲出来几十名苏军精锐占领了机场,随后源源不断的运输机接踵而来,勃列日涅夫一共出动了三个集团军,在发动进攻6小时内就占领了捷克全部领土,逮捕了捷克共产党总书记杜布切克。北约都没有来得及做出任何反应。

改革随之戛然而止,对于昆德拉来说,这意味着他刚刚取得的声誉成了负担,因为他的这本《玩笑》,正是以当时的政治背景为前提的。他的所有作品一夜之间都成了禁书,他哀叹道,西方文明在暴力面前终结了。这是一场伟大的告别,但事实上,在整个欧洲的舞台上,这次军事行动不像他说的那样有那么沉重的意味。相反,它很轻。轻到其他国家都没有太多的反应。这种轻与重的辩证法不断刺激着他,最终令他写出了这样一部不朽的作品。

到底什么是生命中不能承受之轻呢?作品开头就引用了尼采的永恒轮回理论来说明,如果这个理论成真,那么我们生命中的每一个动作,都将在此后被无限次重复,在永恒轮回的世界里,一举一动都极其重要,都将为自己、他人和世界带来不可更改的影响,由此带来的沉重责任是任何人都无法承受的。而如果生命一旦消失便从此消逝,根本没有什么轮回,那么只发生一次的事情,又谈不上有什么意义。因为随着时间的流逝,再重要的历史事件,哪怕是法国大革命,因为它只发生一次,在人的生命中也会慢慢变成文字、理论和回忆,变得比一片羽毛还轻。而布拉格之春,显然在历史的重要性上,又比不上法国大革命,被这场变革深刻改变人生的人,又如何能够接受它没有意义呢?如果历史事件都没有意义,人做的任何决定还有意义吗?生命还有意义吗?这就是不能承受的生命之轻。

在这个前提下,我们来读小说,就会发现其中的人物都陷入了这场轻与重的困境。小说的主要人物有四个:外科医生托马斯、他的妻子特蕾莎、托马斯的情人萨比娜以及萨比娜的另外一个情人弗朗茨。和昆德拉熟悉的古典音乐体裁四重奏一样,这四个主人公依照人生的轻重程度分别扮演了一个声部。在这里我们可以预告一下,最轻的是萨比娜,接下来依次是托马斯、特蕾莎和弗朗茨。

托马斯是一个技艺精湛的外科医生,生活风流,有许多情妇。对这样一个唐璜般的人来说,爱情和婚姻是沉重的,因为它们意味着日常性的轮回,一旦他爱上某一个女人,每天早上都要在同一个身体旁边醒来。他无法接受这一点。但是特蕾莎的出现剧烈地改变了他的观念,特蕾莎本来是一个小城镇上的女招待,和托马斯有过一面之缘,她厌恶自己生长的庸俗环境,渴望一种有尊严的文化生活。于是她抛下一切来了布拉格,找那个和她基本素不相识的托马斯。对于特蕾莎来说,托马斯就像是唯一有光的那扇门。在人生的一切方面,她和托马斯都是不对等的,而她的无助和冒险的勇气引发了托马斯心中的怜悯,他觉得特蕾莎就像是《圣经》中顺着河水漂过来的篮子里的婴儿,他不得不向她伸出手来。这个比喻定义了他们之间的关系,在很长一段时间里,特蕾莎都依附着他,而托马斯则为此纠结不已。

他们同居以后,特蕾莎陷入了新的痛苦。因为托马斯难以保持忠诚,依然和以前那些情妇保持联系。托马斯难以理解特蕾莎的嫉妒,因为他认定自己的爱情和性关系是两回事,只要他的内心忠于特蕾莎,一次外遇就和一场足球赛一样普通。但是特蕾莎的痛苦深深地拴住了他,使他陷入了心理怪圈,他刚出门去见情妇,马上就因为内疚感而失去了欲望。可是一天没见情人,他又会急着打电话约会。

他的这种尴尬处境在萨比娜的床上以笨拙的方式暴露了。他不断地看手表,只求草率完事。事后他在穿衣服的时候,发现找不到袜子了。一顿寻找后,萨比娜提议借给他一只女用袜子。这就是萨比娜惩罚他心不在焉的方式。萨比娜是一个画家,在整个作品中,她是最为轻盈的人物。她与托马斯一样,从不为家庭所苦,在人生态度上,也从来没有什么形而上学的苦恼。托马斯要求她为特蕾莎找一份工作,她马上就办成了,后来特蕾莎成了摄影师,也多亏了她。苏联军队入侵后,她几乎毫不迟疑地就离开布拉格到了瑞士。如果托马斯没有和特蕾莎结婚,没有养一条叫卡列宁的狗,他应该也会离开,瑞士有一所医院邀请他去那里工作。但是他担心特蕾莎语言不通,无法适应那里,便拒绝了这个邀请。

在小说中,这场占领虽然被认定是极其重大的历史事件,昆德拉却从未着力从正面去描写它。相反,他认识到这场占领一开始的暧昧之处。占领后三天,他在街上被苏联士兵拦住搜查,搜查结束后军官用俄语问他,您感觉怎么样?您有什么感想?他发现那个军官并不盛气凌人,相反还很友好,军官说:“这一切都是一个大大的误会。但这会解决的,您应该知道我们是爱捷克人的,我们爱你们。”在这短暂的暧昧期里,特蕾莎和其他捷克人一样,参加了反抗占领者的游行。这与其说是游行,不如说是带着仇恨的狂欢。

大街上贴满了讽刺挖苦苏联人的大字报,小伙子骑着摩托车挥舞着捷克国旗,姑娘们则穿着短得不可思议的迷你裙与路人接吻来刺激苏联大兵的性欲。在当时的语境里,苏联军队是笨重的、愚蠢的、不知所措的,而捷克人则维持着一直以来的形象:聪明、灵巧,充满幽默感。这段空白期为摄影师特蕾莎提供了绝好的素材,对她个人来说,这甚至是人生中最灿烂的时期。她拍下了数百卷胶卷的照片,这些照片出现在国外各类报纸上。如果不是这次占领,她甚至都没有机会认识到自己的才华。

但是最终笨重在灵巧面前,显示出无法抵挡的力量。很快杜布切克被迫在电台讲话道歉,布拉格之春迅速夭折。事情一旦定性,狂欢也就结束了。托马斯在特蕾莎的要求下,接受了那份瑞士的工作。不过特蕾莎要离开,也是因为托马斯在布拉格的情人太多,她想要换个环境。结果到了苏黎世以后,托马斯又和萨比娜开始约会了。我们看到特蕾莎在他们的婚姻关系中,总处在低处,她像重力一样,牵扯着托马斯的欲望,让托马斯的生命不至于那么虚无。但是她发现生活根本没有什么变化,于是又不辞而别回到了故乡。她的离开让托马斯感受到了短暂的生命之轻,一开始是美好而温馨的,可是很快他觉得自己对特蕾莎的同情心沉重得无法承受,他又不得不回到了他们在布拉格的家。当然,可以预见到的是,他根本体会不到什么重逢的喜悦,他自己戴上了责任的枷锁,同情心也消失了,感受到的只有胃疼和绝望。他们的爱情故事,就这样在互相折磨和需要中延续下去。

萨比娜到瑞士以后,有了一个新的情人弗朗茨。弗朗茨是一个学者,在事业上很成功,但是他不满足于在学院里当一个纸上谈兵的知识分子,觉得真正的现实在外面的什么地方。萨比娜对他不太满意,因为相比于托马斯,和弗朗茨的沟通成本太高了。她不愿意和他费太多的口舌。不管是在性上,还是在审美上,他们都有许多矛盾。萨比娜喜欢扮演消极被动的角色,但是和托马斯相比,弗朗茨虽然比较强壮,却没有什么支配欲,相反,他认为爱情就是主动放弃力量。相比于生命的冲动,弗朗茨更喜欢给一切赋予意义。例如他对萨比娜产生了爱情,是因为他有强烈的对冒险与浪漫的渴望,他觉得人生应当轰轰烈烈,直面死亡的威胁。而萨比娜恰好来自一个经历战乱的国家。这种磨难使得她格外美丽,可是在萨比娜看来,那些只是危险和丑恶的现实。

萨比娜和弗朗茨的关系比较松散,但是弗朗茨很喜欢给自己加戏,仿佛没有内疚感和沉重的责任就活不下去。他主动向家里的妻子承认婚外情,希望讨好萨比娜,但是萨比娜想,这样一来她就成了一个她根本毫不在乎的女人的情敌,她也根本不想和弗朗茨结婚。于是就在一夜之间离开了日内瓦,搬到了巴黎。就像前一对关系中的托马斯一样,在和弗朗茨的关系中,萨比娜代表轻的那一方。事实上她比托马斯更加极端,她从不承担任何责任。萨比娜的人生就是不断的离开与背叛,在萨比娜看来,美就是被背弃的世界,所有人都喜欢的东西,不可能是好的。她背叛了亲人、配偶、爱情和故乡,但是当这些一个都不剩时,她再也没有什么可以背叛了。所以在她身上,她最深切地感受到了人生意义的虚空,感受到了不可承受的生命之轻。

这段时间,托马斯已经因为政治原因被医院开除了。为了谋生,他不得不去当擦窗子的工人,然而这份走南闯北的工作给他带来了更多艳遇的机会,他和特蕾莎的关系也变得更加紧张。就像前面提到的那样,很难说托马斯享受这种生活,他只是无法停下来。所以当特蕾莎对布拉格这座城市彻底失望,提议到农村生活的时候,他们终于达成了一致。到农村意味着断绝之前的一切社会关系,远离现实和政治。当然,我们要讲的不是一个童话故事。因为在田园牧歌的叙事里,人生是没有重量的,作者在结局设置时放进了一个隐喻,让他们在一次雨天的车祸中因为刹车失灵双双丧生。注意,是刹车失灵而不是什么别的原因。所以你看,可能人终究难以享受过度的轻盈。

最后我们来讲讲弗朗茨。他失去了萨比娜,就去寻找更崇高、更有重量的人生意义。他得知越南和柬埔寨正在发生战争,就参加了一个请愿团,向柬埔寨边境进军。这个请愿团里包括医生、知识分子、记者甚至明星。他们都是怀着类似的心情来参加的,但是在这片东南亚的土地上,一群白人却因为语言和其他不一致的看法闹得混乱不堪。人们陶醉于自己的勇气,为自己赋予光环,边走边拍照。为了获得理想的拍照距离,一个摄影师离开大路往后退,往后退,踩到了地雷。这次游行当然以失败告终,因为无论越南还是柬埔寨,根本就不关心这些白人以何种方式在这里感动自己。弗朗茨失望地离开了,但是在曼谷,他遭到了强盗的打劫,在搏斗中失去了性命。我们看到他本来是抱着非常有重量的目标来到这里的,最终却死得轻于鸿毛。

在这个四重奏组合里,最终活下来的只有萨比娜。她陷入了无根的漂泊,我们最后一次读到她的去处,是在美国。这可能是一个东欧知识分子,最有可能的流亡去处吧。

这就是全部的故事。昆德拉并没有像我们熟悉的传统作家那样,以线性的方式讲述故事,他似乎根本不屑这么做。在第145页,也就是这本书还没有进行到一半的地方,他已经预告了托马斯和特蕾莎的死亡,并且将他们的死因说得清清楚楚。他之所以敢这么干,是因为对书的结构和思想内容有足够的自信。就像我们之前提到的,这四个人物是一个四重奏组合,像贝多芬或者海顿的一些四重奏作品一样,整本书分成七章,对应四重奏的七个乐章。虽然他们各自的人生故事就像曲子里的声部,但作为艺术的曲子却是声部的集合。因此,没有一个真正的主角,四个人都是主角。统御这首曲子,让它进行下去的,是一个最最基础的主题动机:媚俗。这也是昆德拉的文学思想中最著名的概念。《不能承受的生命之轻》的内核不是什么爱情故事,而是媚俗。

1988年,由丹尼尔·戴·刘易斯和朱丽叶·比诺什主演的同名电影在美国上映,说老实话,电影的制作水平很不错,演员也非常棒,但最后无论在文学界还是电影界都反响一般。就像电影的中文名《布拉格之恋》透露的信息那样,这部小说被改编成了一个爱情故事。真正的核心信息,媚俗,在改编中流失了。据说昆德拉看完电影以后非常生气,声称电影和他的书根本没有关系。从那以后,他拒绝了一切想要购买他作品电影改编权的请求。

那么究竟什么是媚俗呢?书中举了一个例子。一个美国参议员看着孩子在草坪上奔跑,以一种做梦般的神态对萨比娜说:“看看他们,这就是幸福。”在昆德拉看来,这就是媚俗。因为孩子的奔跑和幸福之间没有必然联系,也可能孩子们的奔跑,只是为了追到另一个孩子好打他一顿。参议员之所以这么说,只是凭借他自己的感觉。是某种既定的煽情套路将这两者联系在了一起。煽情导致媚俗,盲目的感情战胜了理智,媚俗就会发生。参议员可预见的下一个反应是:他将会被自己感动,因为他居然能够发现生活中的这点滴之美并加以珍惜。这就是典型的媚俗反应。

在昆德拉这里,媚俗的特征是平庸,并且动辄诉诸于感情。人们的心对于特定的情境,已经产生了如同机器反射般被设定好的反应,高尚的情感会以广为人知的方式高尚,卑劣会以广为人知的方式卑劣,而风景也会以广为人知的方式令人愉悦, 这种稳固的、不变的、明确的关系,就是媚俗发生的机制。不出所料,当这个机制起作用以后,人们的内心会唤起相应的情感。那么我们要想,是谁造成了这一切?难道高尚和卑劣,是那么容易辨认的吗?自然界无法预料的风景不会在我们的内心唤起更加复杂、难以用语言表述的情感吗?昆德拉谴责媚俗的,是思维的懒惰,而思维的懒惰就会去寻找那些确定无疑的意义,好给自己的人生增加重量。我们在小说中看到最典型的媚俗人物就是弗朗茨,应该说他是一个不合格的知识分子,因为他不但自我贬低知识分子的身份,也不独立思考,他只会去寻求那些确定的意义,借助这些意义来让自己获得崇高的感觉,达到自我感动和催眠的效果。

媚俗就像是这个世界戴上的美丽面具。托马斯和特蕾莎从未停止对祖国和自己内心的思考,不屈从于已有的媚俗解释,所以在现实中处处碰壁,托马斯丢掉了医生的工作,而特蕾莎拍的照片,一旦过了西方新闻界对于布拉格之春的关注期,就变得一文不值,她作为摄影师的职业生涯也宣告终结。他们搬到农村,也是对于媚俗的逃离。而萨比娜的逃离就更加彻底,她不断的背叛,是不愿意在别人设定好的固定的意义连接中停留,她不屈的性格和不断探求艺术真理的欲望驱使她不断走向少有人涉猎的领域,成了一个真正的艺术家。当然,代价也是明显的,她越来越脱离这个世界,陪伴她的只有生命中无法承受之轻。

昆德拉的这部小说背离了传统的线性叙事逻辑,也插入了大量的哲学思考,这使得它并不容易读。这极有可能是昆德拉有意为之,他以这种方式对读者提出挑战,因为在他看来,一部意义确定的、旨在唤起读者阅读时的快乐和感动的小说,也是媚俗的。在这个意义上,《不能承受的生命之轻》是一部后现代小说。

昆德拉说,通过精细的描写证明小说中的人物存在是没有意义的,因为现代的任何读者不需要经过什么思考,也都能明白小说里的人物是虚构的。因此他笔下的人物比较抽象和扁平,相对于描写他们的外貌、衣着和动作,昆德拉更在意的是构建他们的想法。这四个人物,或多或少都具有知识分子属性,除了他们的爱情和欲望,他们的思辨过程也推动了小说的情节发展。而且,他们的爱情和欲望,也是难以和思辨分开的。昆德拉是运用辩证法的大师,在他笔下,一件事情从来都不是看起来那么简单,他热衷于揭开事物的另外一面,展示他们不同于直观印象的复杂性,他甚至宣称,复杂性才是小说的灵魂。

从某种程度上说,昆德拉是那种上帝一般的作者,他写作的任务就是昭示和揭露表象之下隐藏的内容,但这种内容不是什么确定性的真理,更可能是生而为人的荒谬和社会秩序的结构性矛盾,读完了以后,人们很难说会得到什么解答问题的快感,相反,也许会发现更多的问题。

昆德拉的写作常常帮助我们从反面来看一个问题。他的很多句子都等待着在叙述完毕之后反戈一击,他在说出“但是”这个词的时候非常迷人。举一个例子,他是这么描述眩晕的:一个不断要求“出人头地”的人,应该料到总有一天会感到发晕。发晕是怎么回事?是害怕摔下去?但是,站在有结实的护栏的平台,我们怎么还发晕呢?发晕,并非害怕摔下来,而是另一回事。是我们身下那片空虚里发出的声音,它在引诱我们,迷惑我们;是往下跳的渴望,我们往往为之而后怕,拼命去抗拒这种渴望。

又比如萨比娜在看到公墓时候的感想:萨比娜不明白,为什么亡者会想让那些仿制的宫殿压在自己头上。这座公墓就是个石化的名利场。公墓里的众生根本没在死后变得清醒起来,反倒比生前更为痴癫。他们在铭碑上夸耀着自己的显赫。这儿安息的不是父亲、兄弟、儿子或祖母,而是名流、政要和头衔及荣誉加身的人物。哪怕只是个小职员,也要在此摆出他的身份、级别、社会地位——即他的尊严——供人瞻仰。

在这两段文字里我们可以发现昆德拉是如何颠覆我们熟悉的概念并且从反面提出新问题的。从此以后,我们对于这些事物的认识不一定变得更正确,却肯定变得更复杂了,因为我们达到了更深的意义层面。同样,在阅读了全书之后,人们也就会发现媚俗在生活中几乎不可回避的存在。在昆德拉的小说观念里,小说首先是认识世界的工具,而不是给读者提供快乐和感情的共鸣的娱乐品。指引他完成整个过程的是启蒙运动留下的宝贵遗产:理性。在他看来,理性应当凌驾于感情之上,因为感情是危险和天真的,一不小心就会滑向媚俗。

昆德拉有句广为流传的名言:人类一思考,上帝就发笑。这话实际上是一句古老的犹太谚语。它的意思并不是说,人类没有思考的必要,而是说,人类的思考不可能穷尽,人在思考,却不可能抓住真理。如果人听不见上帝的笑声,认为生活中的一切,都有清晰的真理,一切事物,都导向某种确定的感情,那么也许就会听到来自昆德拉的笑声了。

最后我们再来回顾一下这本书里的知识要点。

第一,《不能承受的生命之轻》是昆德拉最著名的作品,但也是非常难理解的一部作品。它区别于传统小说的线性叙事,创造了四个主人公,全书的结构类似古典音乐中的四重奏。

第二,《不能承受的生命之轻》的背景是捷克的布拉格之春事件,但是昆德拉对于描写战争并没有什么兴趣,他注重的是重大历史变故下的个人命运。这种命运通常和人物对于世界的理解与思考联系在一起。

第三,轻与重是人生意义中最本质性的矛盾,昆德拉怀疑沉重的、宏大的思想,但是当人物不断躲避确定的意义,追求人生的轻灵,又会逃无可逃陷入空虚,这就是不能承受的生命之轻。

第四,昆德拉认为媚俗的特征是平庸,并且动辄诉诸于感情。媚俗的背后是某种容易被大多数人未经思考就接受的感情套路。对抗媚俗的武器是理性,只有独立思考才能保持清醒。

第五,在昆德拉笔下,一件事情从来都不是看起来那么简单,他热衷于揭开事物的另外一面,展示他们不同于直观印象的复杂性。通过阅读小说,我们对于这些事物的认识不一定变得更正确,却肯定变得更复杂了,因为我们达到了更深的意义层面。

撰稿:黄昱宁工作室 脑图:摩西 转述:顾一菲

划重点

1.《不能承受的生命之轻》是昆德拉最著名的作品,但也是非常难理解的一部作品,它区别于传统小说的线性叙事,创造了四个主人公,全书的结构类似古典音乐中的四重奏。

2.轻与重是人生意义中最本质性的矛盾,昆德拉怀疑沉重的、宏大的思想,但是当人物不断躲避确定的意义,追求人生的轻灵,又会逃无可逃陷入空虚,这就是不能承受的生命之轻。

3.昆德拉认为媚俗的特征是平庸,并且动辄诉诸于感情。