《三国演义的世界》 刘玄解读

《三国演义的世界》| 刘玄解读

关于作者

金文京,现任京都大学人文科学研究所教授。从事中国古代小说、戏剧及说唱文学历史的研究,著有《三国演义的世界》《〈花关索传〉的研究》《中国小说选》等作品。

关于本书

从《三国志》到《三国演义》,历史如何成为演义,演义中暗藏多少玄机?围绕《三国演义》的故事成型、人物形象、作者身世、出版竞争,国际知名明清小说研究专家金文京先生集多年成果,以别出机杼的设问与妙答,为您解开三国的种种谜团。

核心内容

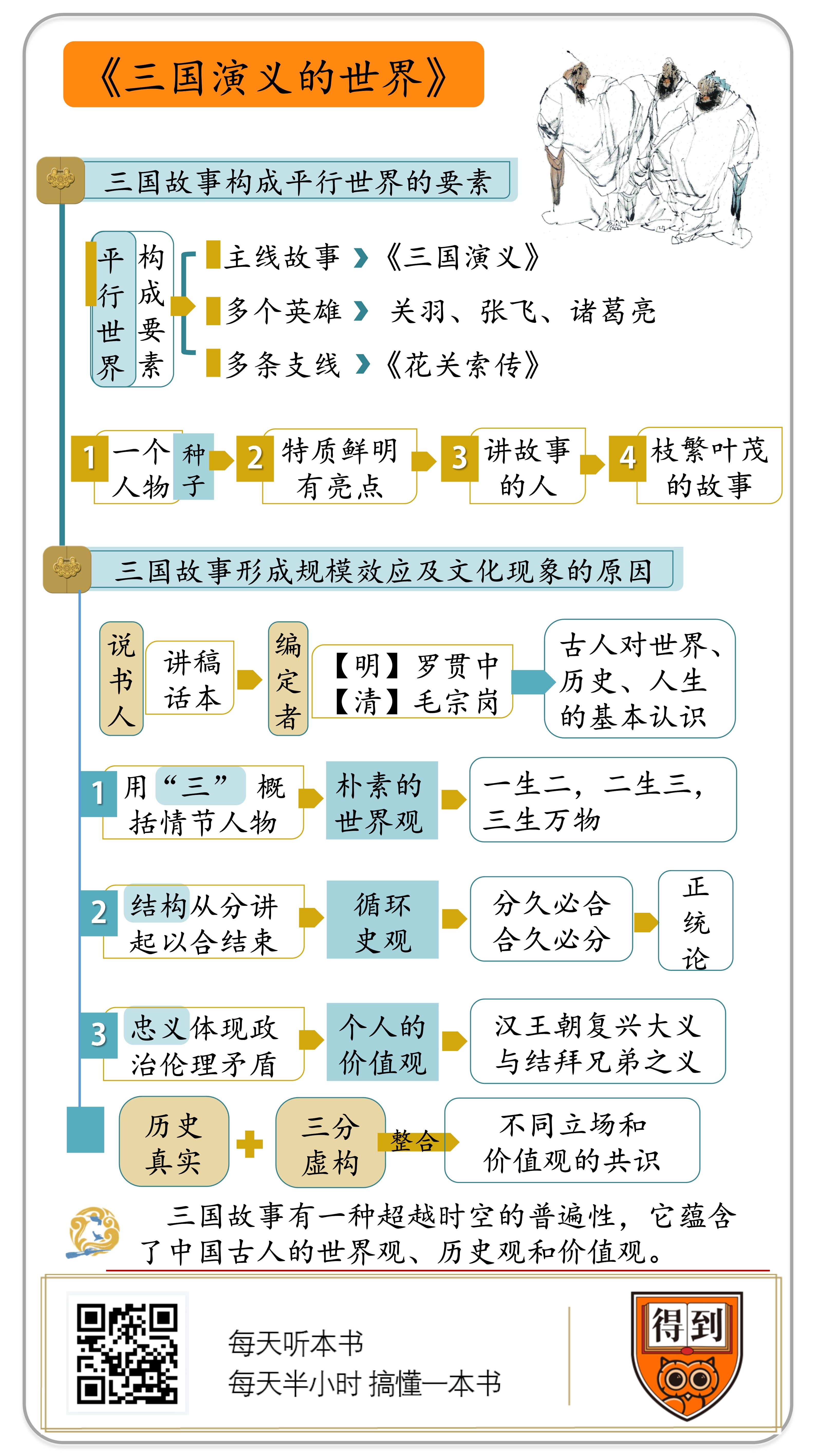

第一,三国故事这个丰富有趣的世界是什么样的,它为什么会出现。 第二,研究古代小说故事的演变和版本的区别,不只是在故纸堆里找课题,它也会让我我们对共识这个事,有更深的理解。

今天要为你解读的这本书讲的是古代小说《三国演义》,书名就叫《三国演义的世界》。

在中国民间文学里,三国时代的故事可不只是一本《三国演义》,而是和漫威宇宙一样,有好多个平行世界,我们今天读到的《三国演义》不过是其中最出名的那个。

这话什么意思呢?我来给你举个例子。你记得《三国演义》里有一个人物叫关索吗?他是关羽的第三个儿子,在《三国演义》里没什么戏份。但在明代,民间就流传着以关索为主角的小说,情节和《三国演义》完全不一样,但从时间线上又能对到一起。

这样的民间故事还有很多,它们为什么会流行?又是怎么消失的?跟我们今天看到的《三国演义》有什么关系?今天要讲的这本书,回答的就是这些问题。

这个话题不只是好玩,在文学研究领域也很受重视。古代小说研究者的工作,就是用这些答案拼出《三国演义》背后那个更大的三国世界。透过他们的研究,你能发现,原来每个时代都用自己独特的方式,把时代精神留在了三国故事里,这让三国故事有了一种超越时空的普遍性,它蕴含了中国古人的世界观、历史观和价值观。

这本书的作者金文京就是一位拼图的人。他是日本京都大学的教授,不仅是中国文学领域的著名学者,对三国的历史也非常熟悉。“每天听本书”解读过“讲谈社中国史”系列,里面讲三国的那一册,就是他主笔的。

好多年前,我就是因为这本书,对研究《三国演义》产生了兴趣,因为它让我看到,三国故事的世界比我想象的更丰富、更有趣。在解读第一部分,我会跟你分享,这个丰富有趣的世界是什么样的,它为什么会出现。接下来,我想说说我读这本书另一个体会,研究古代小说故事的演变和版本的区别,不只是在故纸堆里找课题,它也会让我们对共识这个事,有更深的理解。为什么这么说呢?解读的第二部分,我详细说给你听。

咱们先说说,为什么说三国故事像漫威宇宙一样,有好多个平行世界。

在你看来,漫威宇宙是什么样的呢?我自己总结了一下:首先,有钢铁侠、蜘蛛侠这些超级英雄;其次,他们各有自己独立的故事,甚至有好几个不同的版本,发生在不同的平行世界里;第三,重要的超级英雄会在一个主宇宙汇合,一起完成重要任务,也就是我们今天看到的“漫威电影宇宙”。这样,他们才能算一个有机的整体。

多个英雄,多条故事线,同时又有一个主线故事,这三个特点,其实三国故事也都具备。我们今天看到的《三国演义》就是主线故事,相当于漫威电影宇宙。除了主线,三国故事还有很多支线,就是各种民间流传的三国人物故事。当然了,中国古人可没有平行世界的概念。不过,单看两个故事体系之间的关系,真的很像。

开头提到的关索故事就是一个典型的支线故事。在《三国演义》里,关索这个名字只出现了四次。而且第一次出现都已经是第八十七回,当时诸葛亮正打算出兵北伐,听说关索突然来求见,诸葛亮很惊讶,他也不知道关羽还有这么个儿子。但是很快,关索就从小说里消失了。细心的读者肯定会觉得,这个插曲有点莫名其妙。

如果不是1967年,有人从古墓里发现了《花关索传》这本书,关索的出现估计永远都是个谜。但有了《花关索传》,回头再来看《三国演义》的里的这个片段,你会觉得它有点像今天电影里的彩蛋,透露出三国故事在主线之外原来还有其他的故事。

那《花关索传》到底讲了个什么样的故事呢?

话说桃园三结义后,关羽抛妻弃子,跟刘备闯事业去了。从小没有父亲的关索,经历了年幼走失、拜师学艺、千里寻父一系列民间故事常见的桥段,终于历经磨难,来到关羽身边。之后的故事发生在《三国演义》蜀魏大战的那段时间,关索加入战斗,屡立战功。最离奇的是这个故事的结局。关羽在荆州战死之后,关索为他报了仇,杀了仇人吕蒙、陆逊。刘备和张飞,都因为过度思念关羽病死了,诸葛亮也回到山里修行去了。

听到这里,你应该就能明白了,为什么我会说《花关索传》是《三国演义》的平行世界。如果你熟悉古代小说,你可能会想起来,《金瓶梅》跟《水浒传》的关系也是这样的。武松杀嫂本来是《水浒传》里的一小段故事,西门庆和潘金莲在故事里都被武松杀死了,但是到了《金瓶梅》里却延伸出了一百回、几百万字的小说,最后,西门庆和潘金莲的死法也很不一样。这样看,《金瓶梅》不也是《水浒传》的平行世界吗。

说到这儿,自然会有一个疑问,为什么会出现这样的现象呢?

看完这本书,我得到了一个答案:是因为人物。这两部小说都是先有人物,才有故事。人物就像是种子,一旦种下,就会长出枝繁叶茂的故事。

下面我想请你想象一个场景:历史上那些有名号的人,像曹操、刘备、孙权、关羽,他们都来参加一场选秀,看看谁能争取到一个机会,拍一部关于自己的电影。如果你是导演,你会选谁当主角?肯定是那些特质鲜明、有亮点的人物。这样的人物才有资格成为种子。

回头再来三国故事演化的过程,你会觉得好像真的有这样一位导演,在历史中选择了那些有潜力的人物,经过加工、改造,让人物有了更丰富的故事,逐渐脱离历史,形象更丰满,特质更突出。这位导演,就是历朝历代,所有讲故事的人的集合。他们中,有民间传说的收集者,有诗人、说书人,还有戏曲作者、小说作者,甚至说相声的、连环画的画师,等等等等。

人物这颗种子就是在他们的“浇灌”下逐渐长成丰富的故事。

下面我们就来具体看看这个过程。

我们知道,史书上的人物,形象一般都很简单,比如《三国志》的《赵云传》,只有几百个字,到了《演义》里,就有了七进七出、救出少主这样精彩跌宕的故事。你看,赵云忠肝义胆的英雄形象,基本上就是虚构的。

诸葛亮其实也差不多。《三国志》的《诸葛亮传》要比《赵云传》丰富多了,接近一万字。但是,史书上的诸葛亮跟小说里的诸葛亮差得很远。在真实的历史上,诸葛亮在刘备去世之前根本没有上阵打过仗,赤壁之战里的舌战群儒、草船借箭等等,都不是他的故事。

当然了,真实的诸葛亮肯定是一个很厉害的人,在魏晋时期就很有名了,民间流传着很多跟他有关的传说,其中有一个流传很广,讲的是诸葛之死。我们知道,诸葛亮死在北伐攻打魏国的路上。他死后,蜀军秘不发丧,还鸣起战鼓,假装要攻打魏国。这可把司马懿给吓坏了,他赶紧带兵逃跑,蜀军这才有机会安全撤退。民间就有流传着一个段子,叫“死诸葛走生仲达”。

魏晋时期流传的逸闻趣事,到了唐代就成了诗人写诗的素材。唐末有一位诗人,写了一系列的咏史诗,其中有一首叫《五丈原》,写的就是诸葛之死。他很可能就是从前面提到的这个传说里来的灵感。诗的注释里还补充说,诸葛死后飞升了,所以司马懿占卜失误,才上了当。作者金文京推测,《演义》里诸葛亮之死的那段情节,就是从这条注释演变来的。

你看,“死诸葛走生仲达”本来是民众嘲笑司马懿的段子,随着时间的推移,不断升级,变得越来越荒诞,跟占卜、飞升都扯上了关系。等再到了两三百年后唐宋时期的说书人嘴里,诸葛亮就成了具有超凡智力的神人。鲁迅先生说,《演义》里的诸葛亮多智而近妖,“多智”这个特质一开始就来自人们津津乐道的传说,又在一代代讲故事的人口中逐渐丰富起来。为了凸显这个特质,人们甚至把其他人用智谋获胜的故事安在他的头上,比如草船借箭,那本来是孙权的计谋。

人物是故事的种子,这个道理,不只体现是在三国、水浒的形成过程中,哪怕是漫威宇宙里那些看起来完全是虚构的人物,有些也有真实的人物传说做原型。比如美国队长,他的原型是二战时期的一个美国大兵,名字叫奥迪·墨菲。他本人和电影里的美国队长一样,身材瘦小,常常被人嘲笑。但是,他在战场上完成了几乎不可能完成的任务,单枪匹马杀了240名敌人,成了传奇。在这个传奇里,墨菲的特质就是无比坚强的意志,这也是《美国队长》动漫和电影的精神内核。

你看,人物传说,一开始或许只有一些微弱的光,随着时间流逝,很可能就慢慢淡去了。但是,一旦有讲故事的人发现了它、讲了它,就等于给它打了一束光,这个人物就有了自己的舞台。一代一代讲故事的人持续讲他的故事,就等于一直在给这个人物打光,他初始的特质就会不断被放大,就像墨菲的坚强,诸葛亮的多智,还有关羽的重义等等。三国人物的故事就这样,以说书、戏曲、小说等等各种形式不断生长,成了一个有多个英雄、多条故事线的,庞大丰富的故事世界。

可是,如果只是这样,三国故事就只是一堆英雄传奇,就像漫威的漫画。一定得有人做整合的工作,给这群人找到一个共同的舞台,才能有规模效应,才能产生更大的影响力。这就是我要说的第二个问题:三国故事演变的第二个阶段,是把众多不同时代、不同形式的英雄故事,串成一部完整的小说。这就像漫威把之前漫画里那么多的超级英雄故事,编成系列电影,才能成为影响全球的文化现象。

像《三国演义》这样的古代小说,跟我们今天一般理解的小说有点不太一样。一般印象中的小说,确切说,叫现代小说,它会有一个明确的作者,整部小说是作者独立构思的,表达的是他个人的想法。

但《三国演义》《水浒传》这样的古代小说就没有一个明确的作者,而是逐渐整合出来的。《三国演义》在成为小说之前,是说书人的讲稿,专业的词叫话本,大概在宋元时代就有了。它最终的定本,也就是我们今天看到的《三国演义》,也是分几次完成的。这中间有两个人比较重要,一个是今天《三国演义》上明确写着的作者,明代人罗贯中;还有一个,是清代文人毛宗岗。实际上,这两个人,都不能说是《三国演义》的作者,最多也只能算是编定者。

从宋元话本,到清代的定本小说,这中间经过了近千年,不知道有多少人讲过三国的故事,更不知道有多少人听过三国的故事。所以,这部小说表达的思想,肯定就不是某一个人一时一地的看法,而是几千年里,这么多讲故事的人、听故事的人共同的想法,你可以把它理解成中国古人对世界、历史、人生的基本认识。所以作者金文京说,他写这本书,也是想要借《三国演义》,来探讨中国古人的思想。

那《三国演义》体现了古人的哪些思想呢?

我就从书名里的第一个字,数字“三”开始说。《三国演义》开篇是桃源三结义,接下来是张角三兄弟的黄巾起义,后面有三顾茅庐、三英战吕布,还有诸葛亮给了赵云三个锦囊,又三气周瑜,等等等等。很明显,这些三是凑出来的,小说是有意识地在使用“三”这个数字来概括情节和人物。

这说明什么呢?其实这就是中国古人最朴素的世界观。对中国古人来说,数字三非常特别。“三”体现了古人对世界运行规律的基本理解:一生二,二生三,三生万物。三既是三,又是多,是无穷。上学的时候我们也都学过,“吾日三省吾身”不是自省三次,而是多次。

你看,小说里,“三”反复出现,可不是没有意义的巧合,它受到了“三生万物”这样的世界观的影响。你可能会觉得,这也太简单了,那我们稍微深入一点,来看看《三国演义》的结构。

《三国演义》一上来就说:话说天下大势,分久必合,合久必分。整部小说的结构,也是从分讲起,以合结束。“分久必合,合久必分”就是古人对历史的基本理解,也叫循环史观。小说也是有意识地在突出这个观念。比如说,真实的历史上,讨伐董卓的时候,各路诸侯虽然推举了袁绍当盟主,可从来都没有合兵一处,各路兵马各自为政。小说虚构了十八路诸侯讨伐董卓,就为了让由合到分这段故事有一个清晰的线索。

一旦有了分,自然就会产生一个问题,谁有资格来合?这又涉及中国古代政治的一个重大命题:正统论,也就是政权有没有合法性。你想想,三国故事是不是特别适合讨论这个事?正是因为魏蜀吴分立,所以它们都需要证明自己才是正统。曹魏的理由是禅让,蜀汉的理由是血统,各有道理。中国古代,经常会拿三国当案例来讨论正统问题。

当然了,《三国演义》的立场可一点都不客观,它是绝对支持蜀汉。这背后的原因很多,我们就不展开讨论了。我只想强调一点,这个立场同样反映了古人的一种观念,也就是我最后要说的价值观。

这个问题稍微有点复杂,我们先来看看北宋大文人苏东坡是怎么说的。北宋的时候,城里人家的小孩,没时间管,家长就给他们钱,让他们听书去。当时,讲三国的故事很流行,孩子们也喜欢听。他们听到刘备输了,就哭,听到曹操输了,就拍手称快。苏东坡评论道,小孩子的反应让他看到,儒家推崇君子、贬低小人的伦理观念,一直流传下来了。

作者金文京解释说,苏东坡讲的这个故事,说明支持不支持蜀汉,已经不只是一种政治上的讨论,而成了对人的道德判断。小孩子支持刘备,不一定有蜀汉正统的观念,而是因为刘备是正人君子,是好人。政治问题跟伦理问题,就这样通过故事,奇妙地融合在一起了。

还有一个例子,更能说明这个问题,就是桃园三结义。我们知道,桃园三结义是虚构的,这里义是兄弟之义,是江湖逻辑。按照古代统治阶层的标准,桃园三结义这个故事好像不该保留下来,因为江湖的兄弟之义,潜台词是人可以摆脱血缘、地缘束缚,这可是古代统治者特别害怕的事。

可是,几乎所有的三国小说都保留了这个情节,哪怕是清代编定的最能代表统治阶层立场的版本。那为什么不删掉这个情节呢?

原因很简单,因为它太深入人心了。表面来看,你会觉得这是一种妥协,不过,作者金文京给我们提供了一个更有趣的角度来理解这种妥协。

你想想,有了这个妥协,整部小说的倾向是不是都发生了微妙的变化?首先,有了结义兄弟这层关系,那关羽和张飞辅佐刘备,实现复兴汉王朝的大义,就多了一个更坚实的理由。

还不只如此。我们知道,刘备的结局是为了给关羽报仇,跑去打东吴,死在了白帝城。这个选择,其实挺不理智的,诸葛亮当时就特别反对。如果没有桃园三结义在前,刘备这么做,好像就只能解释成刚愎自用,但是,有了桃园三结义,刘备这个行为就是为了兄弟,舍大义,取小义。这不是武侠片、江湖片里常见的桥段吗?

你看,表面上看,君臣和兄弟,一个讲层级,一个讲平等,对应的是两种不同的义,好像很矛盾。但是这种矛盾一旦进入故事里,就成了张力,让情节、人物、主题,都有了更丰富的理解空间。本来的矛盾,也就这样化解了。

仔细想想,这个过程其实还挺神奇的。那到底是什么样的力量化解了观念上的矛盾呢?答案是整合,就是把民间的三国故事整合成小说的过程。

《三国演义》是历史小说,历史小说的整合,首先得符合历史真实,然后才能进行合理虚构,正所谓,七分事实,三分虚构。而整合的关键,正在这三分虚构里。

作者在书里拿小说跟史书做了比较,总结出了十一种虚构模式,比如改换顺序、移花接木等等,这里我们就不多说了。你可以把这些虚构模式统一想象成胶水,它的主要目的就是把历史上的事件联系起来。你想想,历史本身没有剧本,事和事之间未必都有联系,就算有,也不会很明显。可在小说里,情节的关系必须清晰明了,这样读者才能读得下去。所以,对讲故事的人来说,没有联系,也得创造联系,这就是虚构的意义。

我来给你举个例子。《三国演义》前半部分的高潮,是十八路诸侯响应曹操号召结成联盟,讨伐董卓。当时,长沙太守孙坚担任先锋,旗开得胜。但是,袁绍的弟弟袁术妒忌他的才能,不发粮草,军中粮草不济,军心涣散,又遭遇偷袭,结果又大败。这段故事,你肯定很熟悉了,它跟袁绍大军最后的失败也有点关系。

可是,在史书里,事情根本就不是这样的,真实的情况是孙坚战败在先,袁术不发粮草在后。顺序这一换,对事情的理解,可就完全不一样了,孙坚战败这件事,跟袁术一点关系都没有,就更谈不上什么袁术妒忌孙坚了。那小说这么写,不是让袁术蒙受了不白之冤吗,这还能叫“合理”虚构吗?

这就要说到我读这本书的一个重要的体会了:“合理”要求的就不是情节要符合当时的历史,它超越了时间,超越了阶层,要符合的是常理,也就是前面讲的古人朴素的世界观、历史观和价值观。古代小说的研究者,他们发掘材料、比对故事,研究的其实正是常理,是人心。人心是一把柔软的尺子,它能够包容例外,化解矛盾,留下思考和讨论的空间。

现在你应该明白了,为什么开头我说,这本书能让你对共识这个事有更深的理解。我们都听过,共识是人心的最大公约数。乍一听,它好像看不见摸不着,但了解了三国故事的演变,你就会发现,共识是有载体的。在今天的美国,它是超级英雄电影;在16世纪的英国,它是莎士比亚的戏剧;在明清的中国,它就是《三国演义》,因为《三国演义》凝聚了中国古人对世界、历史、人生最朴素的认识。

好,《三国演义的世界》这本书,就介绍到这里。我特别喜欢这本书,是因为当年它曾经让我跳出表面,看到了历史的深度。这个深度,就体现在今天我跟你分享的这两个观点里。

首先,留下来的东西,一定不会是历史的全部。研究者扎在故纸堆里,就是在帮我们还原更全面的真相。这样的真相往往是复杂的,但是它能够帮我们理解今天正在发生的事情,比如说,三国故事和漫威故事,它们生长的底层逻辑其实是一样的。

其次,留下来的也不一定是历史的真相,而是观念的选择。这样形成的共识,不会是一种价值观的代言,而是一代代的人持着不同的立场和价值观,在一起碰撞,最终达成的共识。所以,最大范围的共识,总是包含着矛盾。

撰稿、录音:刘玄 脑图:摩西脑图工作室

划重点

-

人物是故事的种子。

-

人心是一把柔软的尺子,它能够包容例外,化解矛盾,留下思考和讨论的空间。

-

最大范围的共识,总是包含着矛盾。