《万有引力之虹》 李迪迪解读

《万有引力之虹》| 李迪迪解读

关于作者

托马斯·品钦,美国后现代主义文学的代表作家。他的作品往往以神秘的荒诞文学与当代科学的交叉结合为特色。他获得过美国全国图书奖,但拒绝领奖。其作品包含着丰富的意旨、风格和主题,涉及到历史、自然科学和数学等不同领域。有评论家称《万有引力之虹》是品钦借助神力完成的,堪称一部大百科全书。

关于本书

《万有引力之虹》是品钦穿越冷战的阴霾,思考冷战源头,也就是第二次世界大战的一本书,承载了他对战争、历史、人类文明的深刻思考和先知般的预言,被称为20世纪最伟大的文学作品之一。它是一本复杂难懂的“奇书”,历来是学院派们的研究热点,同时它更召唤着普通读者的探索。

核心内容

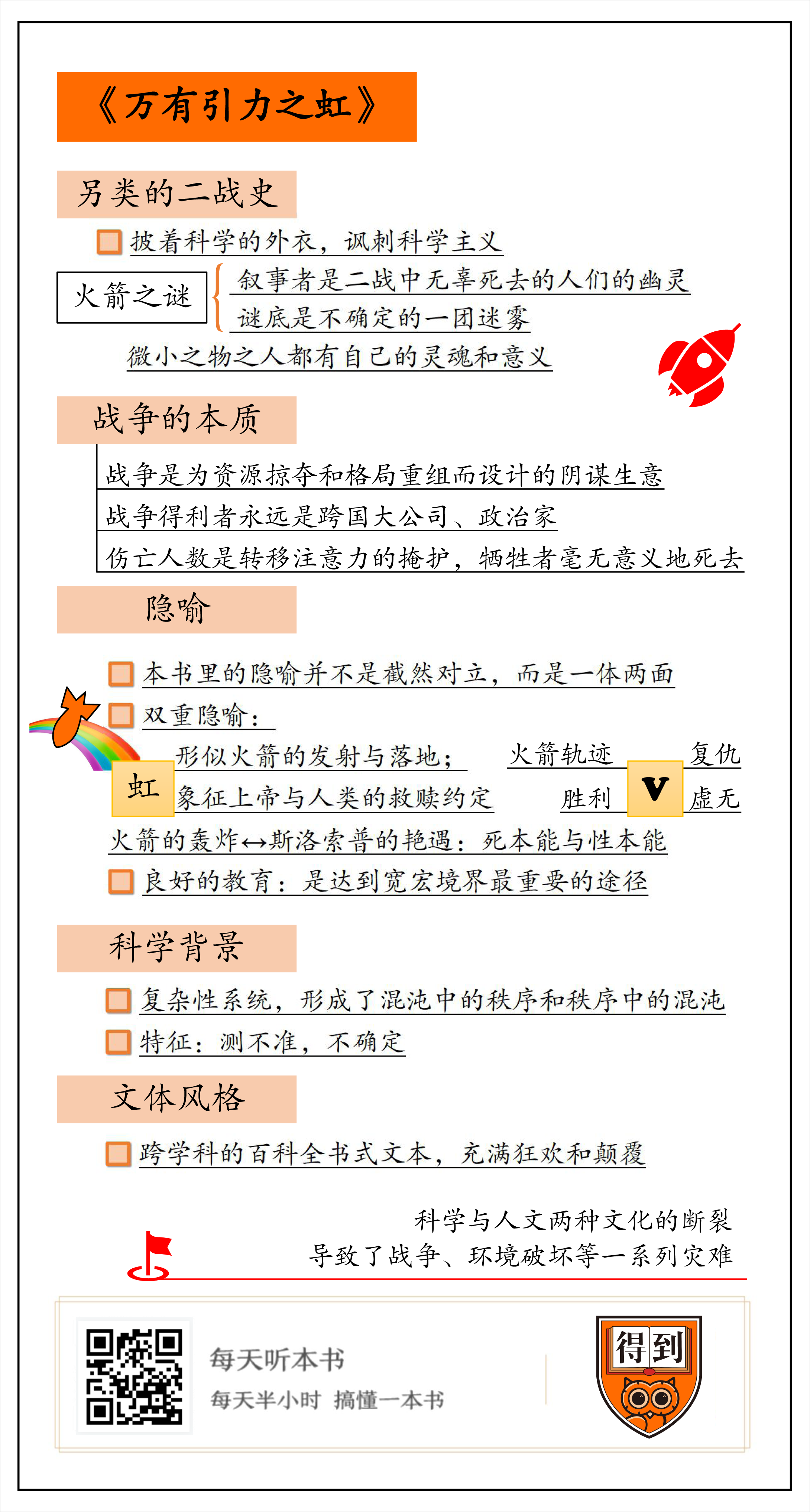

这期音频,我将从这四个角度,来给你说说这本奇书。首先,从它的主要情节和叙述方式来看,它是一部另类的二战史。其次,它充满了各种隐喻,这些隐喻又是对称的,这是我们理解小说的关键。然后我们需要了解它的科学背景,它是一个复杂性系统,在这个系统中,所有个体相互依赖,关系复杂,一切都是不确定的,这是品钦构思整部小说的理念。最后,我们可以从文体风格上了解这本书的艺术成就,它是一个跨学科的百科全书式文本,充满狂欢和颠覆性。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是美国作家托马斯·品钦的奇书,《万有引力之虹》。

为什么说它是本“奇书”呢?你看,虽然是一本厚厚的长篇小说,但《万有引力之虹》其实没有什么传统意义上的故事情节,全书由许多零散插曲和作者似是而非的议论构成,内容包括现代物理、火箭工程、高等数学、性心理学、变态性爱等等。小说的线索围绕着二战时期德国人研发的 V-2 火箭展开。这个 V-2 火箭在二战后期疯狂轰炸伦敦,美国和英国情报机构都想弄到火箭的秘密。他们发现,一位叫斯洛索普的美国军官发生性行为的地方,恰好也是火箭随后的落点。于是开始对这个问题进行追踪,吸引和牵连了许多人,而真相却愈发扑朔迷离。

听到这里,你可以已经感觉到了这本书的“奇特之处”了吧?什么样人会写出这么奇特的书呢?

接下来,我就给你介绍一下这本书的作者,托马斯·品钦。1937年,品钦出生在美国,冷战贯穿了他从儿童起的大部分人生。品钦从小就是文理兼优的天才儿童,一般人的智商在90-110之间,但品钦的智商却高达190。16岁就进入康奈尔大学学习工程物理学,两年后在海军服兵役,退役后又重回康奈尔,转系学习文学,师从大名鼎鼎的纳博科夫,也就是《洛丽塔》的作者。

毕业后,他曾在波音公司工作,负责技术写作。年轻的时候,品钦非常反叛,他热爱民谣和摇滚乐,喜欢垮掉派的文学,迷恋玄学。这些经历奠定了他一生创作的基调:他喜欢用亚文化的狂欢对严肃历史进行揶揄调侃,而在内容与风格上则始终保持科学与文学的有机杂糅,《万有引力之虹》就是这种调性。这本书是他穿越冷战的阴霾,去思考冷战源头,也就是第二次世界大战的一本书,承载了他对战争、历史、人类文明的深刻思考和先知般的预言。

1973年,《万有引力之虹》的出版引起了文坛轰动,也激起了巨大的争议。有人称它为奇书,说它是20世纪最伟大的文学作品之一,另一些人则指责它晦涩难懂,不知所云。小说出版的第二年,就获得了美国国家图书奖,但品钦拒绝领奖。也就是在那一年,普利策奖评委会为是否给这本书发奖争论不休,有评委坚持认为它“滥用笔墨,不忍卒读,伤风败俗”,结果那年的普利策文学奖以空缺告终。

这里给你说个小插曲。其实这本书出版前,品钦就预料到人们会把它与以晦涩难懂著称的《尤利西斯》相提并论。他还特意跑到出版社,像恶作剧一样,把这本书的页码调到和《尤利西斯》一模一样。的确,这本书跟《尤利西斯》有很多相似之处,比如用粗俗狂欢的方式戏仿各种高高在上的文学经典,使用了多种冷僻的语言和谐音、双关等文字游戏,但它对文学的贡献更多的在于它的跨学科视角,在于它把哲学、科学、历史、文学、电影等多种知识门类和文体有机地杂糅在一起,拓展着文学的边界。你只要随便翻翻这部小说,就会发现它包含了各种学科的知识和大量的专有名词,甚至还有方程式,看起来非常复杂。

对于这样一部体量巨大、复杂难懂的小说,我们该如何消化呢?其实,准确找到突破口就会容易很多。《万有引力之虹》的突破口,就在于它所讲述的历史、它的隐喻,科学背景和文体风格。

首先,从它的主要情节和叙述方式来看,它是一部另类的二战史。其次,它充满了各种隐喻,这些隐喻又是对称的,这是我们理解小说的关键。然后我们需要了解它的科学背景,它是一个复杂性系统,在这个系统中,所有个体相互依赖,关系复杂,一切都是不确定的,这是品钦构思整部小说的理念。最后,我们可以从文体风格上了解这本书的艺术成就,它是一个跨学科的百科全书式文本,充满狂欢和颠覆性。那接下来,我就从这四个角度,来给你说说这本奇书。

我们先来看看为什么说它是一部另类的二战史。

从历史角度来看,这个故事的背景是这样的:二战后期短短十个月间,德军向伦敦发射了15000枚V1火箭与3000枚V2火箭,造成英国31000人丧生。V2火箭是二战中最具杀伤力的武器,它射程远,超音速,所以每当人们听到它在空中飞行的尖啸声,则意味着爆炸已经发生。这种火箭让人闻风丧胆,人们视它为死神,各种机构都想破解它的轰炸规律,预测它的下一个轰炸目标。

故事的开篇就从火箭的尖啸划过伦敦的夜空开始。面对随时可能降临的死神,英军军营中的士兵以苦作乐。其中在盟军情报交换站工作的美国中尉泰荣·斯洛索普艳遇不断,在战争间隙整理他的“性爱地图”,他一边回味着美妙的性爱,为每一个发生性爱的地点贴上不同颜色的小星星。这张性爱地图引起了情报局“白色幽灵”的注意,他们发现,斯洛索普发生性关系的地点和德国火箭的轰炸的地点的分布竟然完全吻合,甚至轰炸规律也完全一致,只是轰炸比斯洛索普的性行为平均晚七天左右。

究竟是什么导致 V 型火箭的轰炸与斯洛索普的性行为总是发生在同样的地点呢?火箭的轰炸可以预测吗?斯洛索普、掌握“白色幽灵”的波因茨曼、苏联军官齐切林、美军军械署的马维少校、以恩赞为领导的“黑人支队” 等等各路人马纷纷来到占领区,追寻着火箭的秘密。

如果说整部小说是一个复杂的迷宫,那么主人公斯洛索普就像是拖着一条线走迷宫的人,人们相信只要抓住这个线头,就能走到迷宫的中心,破解所有的疑团。品钦对主人公的命名已经暗示了这一点:斯洛索普这个词的词根是懒惰、惰性的意思,而懒惰是基督教里的七宗罪之一,暗示着他被监控,整个人生处于被控制,也就是惰性的状态。这个词的词缀是绳子的意思,各路人马围绕火箭之谜,跟踪斯洛索普这条迷宫绳子,追寻着问题的答案,构成了贯穿整部小说的主线。

随着情节推进,斯洛索普发现,一种叫 G 型仿聚合物的材料被用于 V2 火箭的绝缘装置,正是这种叫做“黑色装置”的东西吸引了军界商界政界甚至娱乐界的各路人马。它用在火箭的绝缘装置上,就像包裹火箭的一层皮肤,是一种可以膜化变硬的仿生聚合物,一种“真正可勃起的塑料”。用于人身上,它是可以与皮肤合为一体的,介于皮肤与塑料之间的仿生物,一种完美的人类刺激物,可以直接引起人的性欲。

在这里,火箭被拟人化、有机化,而人被物化、无机化了。斯洛索普顺着 G 型仿聚合物的线索发现了商界、政界和敌国勾结的内幕,以及英国政界和德国导弹的牵连,还发现了关于自己的秘密:原来,在他还是个婴儿的时候,他在哈佛大学读书的父亲因为交不起学费,竟把他卖到雅夫博士的实验室做婴儿勃起条件反射实验!而雅夫博士从年轻时就一心想超越人类的碳基局限,合成一种不死的硅基物质,他给婴儿斯洛索普做实验时起就已经在试图合成一种仿生塑料了,这种塑料就是G型仿聚合物的前身。

但实际上,斯洛索普和火箭之间的关系,根本不存在直接的因果联系,因为总是斯洛索普的艳遇先发生,几天后那里才成为火箭的轰炸地点。这正是让“白色幽灵”里的科学家们抓破脑袋也想不明白的。我们可以大胆猜想,斯洛索普和火箭之间是一种心灵感应式的交感巫术的联系。也就是说,火箭仿佛拥有了灵魂,与斯洛索普发生了感应。这样一来,科学就变成了巫术。这是品钦对科学主义的充满坏笑的讽刺。

我们前面说了,各路人马都在盯着斯洛索普这个线索,在经历了八次变身、逃过无数次追击后,疲惫不堪的斯洛索普有了许多感悟。在全书的四分之三处,他躺在占领区的废墟中,变成了一个有生命的十字路口,成为十字架本身。随后,他看到天边升起一道巨大的彩虹。品钦没有写斯洛索普的“死”,而是让他的生命发生了由三维向二维的转化、变形。这正呼应了全书第一章的引语,“大自然不解消亡,只解演变。我已经学到的,和将要学到的科学知识,都坚定了我的信念:我们死后,灵魂继续存在”。这句话是物理学家冯·布劳恩说的。讽刺的是,二战期间,正是穷困潦倒的他被希特勒利用,发明了 V 型火箭这个二战中最具杀伤力的武器。

以恩赞为领导的“黑人支队”是贯穿小说的副线。恩赞来自德国殖民地非洲西南的一个黑人部落,这个叫赫雷罗的部落被殖民者种族灭绝,而恩赞因为是一个德国士兵和部落女人生下的孩子,免于一死,被德国军官魏斯曼-布列瑟罗带回欧洲。“布列瑟罗”是日耳曼神话中死神的意思,这个军官是个同性恋和施虐狂,在殖民地执行任务时,他带走黑人恩赞,当做自己的副官,控制着他的思想和行动。

恩赞到了欧洲后,始终带着原始思维,把一切日常生活都神圣化了,后来他慢慢有了自由意志,与布列瑟罗渐行渐远。他带领占领区的赫雷罗难民一起组成“黑人支队”,在火箭基地的废墟中寻找火箭碎片和神秘的“黑色装置”。赫雷罗人为什么要这么做呢?原来在他们看来,从空中俯视的火箭和赫雷罗人的村庄竟然一模一样,都是一个圆形,里面有一个十字架的结构。赫雷罗人不相信单向度的时间,他们相信轮回。他们相信,重新装配一枚带有“黑色装置”的火箭就能拯救自己的部落,发射那枚火箭,就能够借此回到时间的原点,拯救濒临灭绝的族人。这是一种与波因茨曼等人信奉的科学主义完全对立的原始巫术思维。

小说的最后描述了两枚火箭的发射,第一枚火箭编号00000,发射时间是1945年4月1日,占领区的死神、疯狂的德国纳粹魏斯曼-布列瑟罗将自己的娈童戈特菲尔德装入这架 V 型火箭发射出去,正是这架火箭上的“黑色装置”使用了 G 型仿聚合物,引来各路人马的追逐。第二枚火箭编号00001,是恩赞带领“黑人支队”找到了“黑色装置”后重新装配的火箭,品钦没有交代它是否发射成功,小说就这样戛然而止。

可以说,品钦用火箭的秘密这个很小的切口撬开了战争的本质。在他看来,战争是门生意,是个为资源掠夺和格局重组而设计的阴谋,战争的得利者永远是跨国大公司,是政治家,而伤亡人数只是一种转移注意力的掩护,牺牲者如蝼蚁般被蒙在鼓里,毫无意义地死去。甚至这些死难者的器官也成为黑市上交易的商品,而资本却在狂欢。在品钦的描述中,“美元、英镑、德国马克在消了毒的大理石金库里不停地流动着,一本正经的样子,就像跳古典芭蕾。”

这部小说采用的是第三人称叙事,但叙事者非常特别,如果你仔细阅读,就会发现叙事者是复数的,是一群在战争中死去的人的幽灵和被上帝抛弃的“弃民”。他们的视角也非常独特,有时从空中俯瞰,有时又从地球的煤焦油层仰视地面。他们的存在指示着另一个世界,他们讲述的是另一种历史。他们详细地讲述一只牙膏皮的历史,它的原材料被从矿石中提取,它被生产、使用、抛弃,转化,成为二战时的军火的一部分。他们讲述人类历史的暗夜、排泄物、垃圾场、废墟,讲述地球的历史,殖民地被灭绝的渡渡鸟的历史。

这些叙事者传递着人类的总体灵魂、浩瀚的总体知识,以及那些从来不被载入史册的沉默者的历史。这与我们通常看到的以伤亡数字、重要战役来书写的统计学的历史截然不同。而在品钦看来,这种包含了全部事实的历史,才是历史的真相。

刚才我们大致说完了这本书所讲述的另类历史,我们说到了品钦从被历史所抛弃的人们的视角,从 V-2 型火箭与主人公的关系这个很小的切口出发,讲述了二战后期的大历史。品钦讲述的这段故事好像有意在与正统的二战史对抗,视角独特,情节荒诞不经,披着科学的外衣,实质上却是在讽刺科学主义。

要更好地理解品钦的这个意图,我们不妨接着来看看这本书的隐喻系统。隐喻总是能够突破词句之间的习惯联系,把一些似乎毫无关联的事物联系到一起。可以说,品钦是用一系列隐喻来架构这部小说的。

就像我们一开始提到的,这本书充满了两两对称的人物形象和象征隐喻,这让这本书成为一座隐喻的迷宫。如果说这本书是一座迷宫,那么我们俯瞰这座迷宫,就会看到一长串两极对立的人物:布列瑟罗与斯洛索普,一个是死亡之神,一个是性爱之神,一个像魔鬼,一个像耶稣基督;波因茨曼与摩西哥,一个是相信因果律的生理学家,一个是相信概率的统计学家;珀克勒与列妮这对夫妻,一个是相信理性、却活在电影里的火箭工程师,一个是相信梦、却能清醒看清现实的女人;恩赞与齐切林这对同父异母的兄弟,一个来自殖民地,相信灵魂和重生,一个成为殖民者,沦为半人半机器的战争怪物。

站在更高的层面,这部小说又处处是以纳粹、间谍和跨国大公司等控制者为代表的“他们”与被控制者“我们”的对立,而这也是来自清教徒的宗教概念:上帝的选民与弃民的对立。而品钦显然站在弃民这一边。

小说的标题“万有引力之虹”就是一个双重隐喻。火箭的发射与落地是一道抛物线,彩虹是一道与之相似的抛物线,这两种抛物线都是万有引力造成的必然结果。这样看,万有引力之虹就象征着必然性法则。除此之外,彩虹还有另外一层宗教隐喻,它象征上帝与人类的救赎约定。《圣经》中,上帝曾向诺亚许诺不再以洪水毁灭世界,他在天边挂一道彩虹,作为盟誓的信号。这里,彩虹又象征着上帝的救赎。然而除此之外彩虹这个隐喻还另有深意。故事中,基督变容节那天,斯洛索普变形解体,看到天边出现巨大的强光和一道彩虹。这隐喻的是《圣经》中“变容节”这一天,耶稣对门徒最后一次显示圣容,并幻化为强光和云彩。

值得注意的是,故事中斯洛索普变形的这个“变容节”,也就是1945年8月6日,正是真实历史中原子弹投向广岛的日子。而圣经中描写的耶稣变容化为强光和云彩,正与原子弹爆炸的强光与蘑菇云惊人相似。也就是说,真实的历史仿佛在模仿圣经这个虚构文本,而品钦的小说又隐喻了这个诡异的巧合。说到这儿,你可能会想起生活中很多现实与虚构小说的惊人巧合,究竟是小说在隐喻现实,还是现实在模仿小说呢?

与彩虹相对立的香蕉是另外一个重要隐喻,它是倒生的抛物线,这种异域色彩的水果,其生长现象被称为“消极向地性”,也就是消极对抗万有引力。这部小说的开篇是盟军上尉海盗·普伦提斯关于火箭袭击的噩梦,当这个做梦的人醒来,开始在香蕉温室里采摘香蕉,做香蕉早餐。温室非常炎热,香蕉异常茂盛,而与之对应的是那一年冬日的伦敦正遭遇极寒天气。随后品钦用大量笔墨渲染了“香蕉早餐”的盛宴和狂欢,军营里一派狂欢景象。海盗的香蕉早餐,仿佛能够对抗来自空中的科技大杀器的灾难性轰炸。同时,香蕉和斯洛索普的性行为也具有同样的隐喻,它们都象征着人类的性本能,与火箭所象征的死本能形成对立。

然而我们换个角度看,就会发现在这本书里,这些两两相对的隐喻并不是截然对立的关系,而是一体之两面:火箭的轰炸似乎总在追随斯洛索普的艳遇而发生,这个不断重复的讽刺性场景将死本能与性本能的两个对立隐喻结为一体;与“他们”相对立的“我们”相互依存,都处在一种不可捉摸的力的控制之下。

品钦笔下的隐喻虽然两两对称,但它们的涵义并不是明确的,而是被有意模糊化了的。再举个例子。如果你把斯洛索普追寻火箭之谜的轨迹,在欧洲地图上依次标注出来,会发现他恰好画出了一个字母 V 的形状。你可能会认为这个 V 是暗指V型火箭,但V也是德语中“复仇”的首字母,这是对他的行为的莫大讽刺,看似主动的追寻火箭之谜,却始终在火箭的神秘控制之中。然而,字母 V 也是英文中“虚无”和“胜利”的首字母。斯洛索普最终究竟是胜利还是失败?是自由还是被控制?小说没有给出明确的答案。品钦用这种模糊的设置,抵制了单一的解读,也让这座迷宫更复杂了。

我们说完了这部小说的隐喻问题,也举了很多耐人寻味的例子。归根到底,这是因为品钦最根本的哲学底色是反同一性的。同一性意味着压制的力量,而品钦反对任何单向度的表达。不过,他也同样反对二元对立式思维,而是把这些对立隐喻放置到一个复杂性系统中。

下面我们再来说说品钦在这本小说中展现的科学理念,那就是复杂性。

复杂性是一个科学概念。举个例子,有一种叫行军蚁的蚂蚁,单个行军蚁看上去非常愚蠢,它会不断画圈,直到把自己累死。而一群行军蚁在一起,则能形成一种混沌中的秩序。它们过河时,会形成一个球状物,外圈的行军蚁会淹死,而里面的则渡到河对岸去。多个个体相互依赖,产生复杂的网络,形成了一种复杂的秩序和智慧行为,而这个系统中并没有一个领导者,这就是复杂性。复杂性系统的力量是不可测算的,它的未来也不确定、不可预测。

《万有引力之虹》就是一部根据复杂性科学构思的小说。它是反中心的,并没有一个绝对的中心。所有人物都可以算作主人公,但这样一来也就没有什么主人公了。除斯洛索普和恩赞外,还有很多人物都贯穿了这部小说,都被施以较重的笔墨,甚至火箭本身也是一个主人公,而且是凌驾所有人命运之上的主人公。单独来看,这本书里的人物似乎都在很盲目地做着无用功,活在各自的局限里,都是战争这个大实验室的牺牲品。而当这些错综复杂地联系在一起的人物去追寻同一个目标时,他们产生了相互依赖的关系,有了循环往复的影响,而这就形成了一个复杂性系统。

品钦在小说里反复提到一个精神病理学概念:多疑症,他说,所谓多疑症,就是相信“万物皆有联系,万物皆为镜中虚影”。战争让故事里所有人都变成了多疑症患者,他们相信自己的命运被不可知的死神掌控,自己的一切行动都在被一个巨大的阴谋操纵,所有人、物、事都相互关联。这样一来,这些复杂的主观臆测和复杂的客观现实混淆在一起,让这部小说的世界变得加倍复杂。

同时,这本书中的世界也不是决定论的。什么是决定论的世界呢?牛顿力学定律所定义的就是一个决定论的世界。这样的世界由因果律支配,一切都是可以预判的,确定的。在这本书里,它体现为万有引力的彩虹。火箭发射后必然降落到地面,人类文明业已被摧毁,没有被救赎的希望。然而除此之外,品钦还设置了一个量子力学的物理学维度。在这本书中,他还处处暗示着牛顿经典力学被颠覆后,因果律、决定论的失效,描绘了一个一切连续性都不复存在,未来无法预测的、上帝掷骰子的世界。

你看在这部小说里,火箭与斯洛索普的神秘联系究竟是怎么形成的?白色幽灵召集生理学家、化学家、物理学家、工程师、统计学家甚至通灵者们开会研究,却没有答案。谜底被品钦有意模糊化了。他只告诉我们,二者的联系不是条件反射,没有因果联系,无法被科学解释,也不可预测。G 型仿聚合物所包裹的东西是“不确定的”,火箭也不是每次都听话,它有时也会发疯,会发射失败,也会在空中乱飞,甚至会飞到发射者的领土上。用来监视斯洛索普的间谍也可能是双面间谍,看上去掌控一切的波因茨曼也会被自己的阴谋摧毁。

当蔑视生命的死神布列瑟罗把自己的娈童装入火箭中发射出去时,他不会想到自己的爱将恩赞会带领黑人难民,从废墟中聚集起能量,想要发射一枚超光速的火箭,为的是让时间和人类文明回到岔路口,重新选择历史进程。

这部小说表面上看是混沌无序的,而仔细分析起来又是有序的。品钦所写的,其实就是一个复杂性系统中,秩序中的混沌,和混沌中的秩序。热力学中有个“熵”的概念,这个“熵”是体系混乱程度的度量,自然的孤立系统中,熵永远都在增加,且是不可逆的。举个我们都知道的例子,覆水难收。而在社会这个开放系统中,有智能性的个体却能通过自组织实现熵减从而让系统变得有序。恰恰是自由意志的存在,将无序的能量转化为有序的能量。从这个角度来看,品钦并不是一个悲观的末世论者,在文本与现实的复杂性系统中,他始终强调个人意志能带我们走向自由,即使是时间、死亡控制中的自由,也值得我们每个人为之争取。

在上一部分,我们说了这部小说的科学理念,基于这种理念,品钦在小说里构建了一个复杂性系统。那最后,我们再来说说它的文体风格,为什么说《万有引力之虹》是一个跨学科的百科全书式小说呢?

英国著名的科学家和作家 C.P.斯诺曾经写过一本叫《两种文化与科学革命》的书,里面有一句很著名的话,“一位对热力学一无所知的人文学者和一位对莎士比亚一无所知的科学家同样糟糕”。在品钦看来,正是科学与人文这两种文化的断裂导致了人类文明的灾难。《万有引力之虹》联结了这两种断裂的文化,寻求着人类心与脑的重新联结,是一部名符其实的“百科全书式”小说。

从知识门类上看,它从文学、电影、音乐、社会学、历史学、心理学,到数学、物理学、化学、控制论、弹道学、军事学、占星术、《易经》,无所不包;从文体上看,它戏仿《圣经》以及历史、间谍、侦探等类型小说,从科技说明文,到福音布道,从滑稽喜剧,低俗文艺,到好莱坞电影、动画片、摇滚民谣,无所不有。它使用非线性、去中心化的结构讲述,人物众多,关系复杂,光过场人物就有400多个,要讲清楚它的剧情简介都是一件困难的事。它充满了长句、精确的细节和陌生化的专有名词,却从不老老实实交代剧情,极大地挑战着读者的耐心和智力,也带来奇异的美感。

在这本书里,品钦使用了包括英语、德语、法语、意大利语、非洲土著语,以及方程式等各种人文与科学语言。在这部小说中,一方面“大人物们”煞有介事地讨论政治、科学、艺术与死亡,自以为决定着人类的生死存亡和文明进程,而“小人物们”却在狂欢,让这部小说从整体上构成了一部但丁所说的“神圣的喜剧”。

比如这本书中有一个著名的场景,斯洛索普去捞掉进马桶的口琴,结果钻入了一个污秽不堪的地下世界,在这个世界,所有东西都只有一个,就像圣经里的诺亚方舟。品钦总是喜欢把神圣和污秽结合在一起,打造出讽刺性的狂欢场景,也有人称品钦这种文体是“歇斯底里现实主义”。但事实上,它拓展了现实主义的边界,比现实主义更大气,也更自由。

说到这儿,这本书的重点内容就为你介绍得差不多了。我们相当于从四个角度进入这座迷宫,了解了它的故事脉络、隐喻系统、科学背景和文体风格。

首先,我们说到了这本书是一部另类的二战史,它围绕火箭之谜展开,所有人物都在追寻着火箭之谜,而谜底却是不确定的一团迷雾。它的叙事者是二战中无辜死去的人们的幽灵,是上帝的“弃民”,它们讲述的是正史永远不屑一顾的人与物。而在品钦看来,所有这些微小之物之人都有自己的灵魂和意义。

然后我们说到了这部小说充满了对称的人物形象和象征隐喻,但这些隐喻又不是二元对立的,这让这本书成为一座复杂的隐喻迷宫。接着,我们说到它的科学背景,它是一个复杂性系统,形成了混沌中的秩序和秩序中的混沌,它的特征是测不准,不确定。

最后,我们说到了品钦认为是科学与人文两种文化的断裂导致了战争、环境破坏等一系列灾难,所以他在文学上进行了这样一个实验,把这本书写成了一个跨学科的百科全书式文本,并且用这种狂欢的文体颠覆了单一的权力话语对个体的压制。

可以说,品钦认识到由于人类两种文化的断裂,科学主义的盛行,导致了人类历史的灾难,他运用了自己物理学和文学的双重背景,基于庞杂的知识体系,创造出这样一部开放性的“百科全书式”小说。它涵盖了人类的各种知识,杂糅了各种风格与文体,每一条分叉的小径上都充满了闪闪发光的鹅卵石,纹路复杂,仿佛有着无限的意义。每一次阅读它,你都会有新的发现。

对于这类作品我们其实并不陌生:《红楼梦》就是这样一部作品。在西方文学中,麦尔维尔的《白鲸》、托尔斯泰的《战争与和平》和乔伊斯的《尤利西斯》也属于这类作品。

说到底,现实是复杂的,小说也是。《万有引力之虹》的情节不可简化,隐喻不可简化,意义不可简化,也无法穷尽。它召唤着读者去阅读,去破解,去想象,去收获属于自己的意义。如果你有兴趣,也亲自去品钦创造的奇异世界里挑战一下吧。

撰稿:李迪迪 脑图:刘艳 转述:徐惟杰

划重点

1.万有引力之虹象征着必然性法则。

2.所谓多疑症,就是相信“万物皆有联系,万物皆为镜中虚影”。

3.在社会这个开放系统中,有智能性的个体却能通过自组织实现熵减从而让系统变得有序。恰恰是自由意志的存在,将无序的能量转化为有序的能量。