《穿越非洲两百年》 裴鹏程解读

《穿越非洲两百年》| 裴鹏程解读

关于作者

本书作者郭建龙是一位“用脚步丈量大地”的作家,他曾游历东南亚、南亚、中东、中亚、非洲等地,写下《三千佛塔烟云下》《穿越百年中东》《印度,漂浮的次大陆》等作品。为完成本书,他亲身游历了非洲17个国家50多座城市,通过文化行记的方式把我们对非洲的认识从“过去时”推进到“现在时”。

关于本书

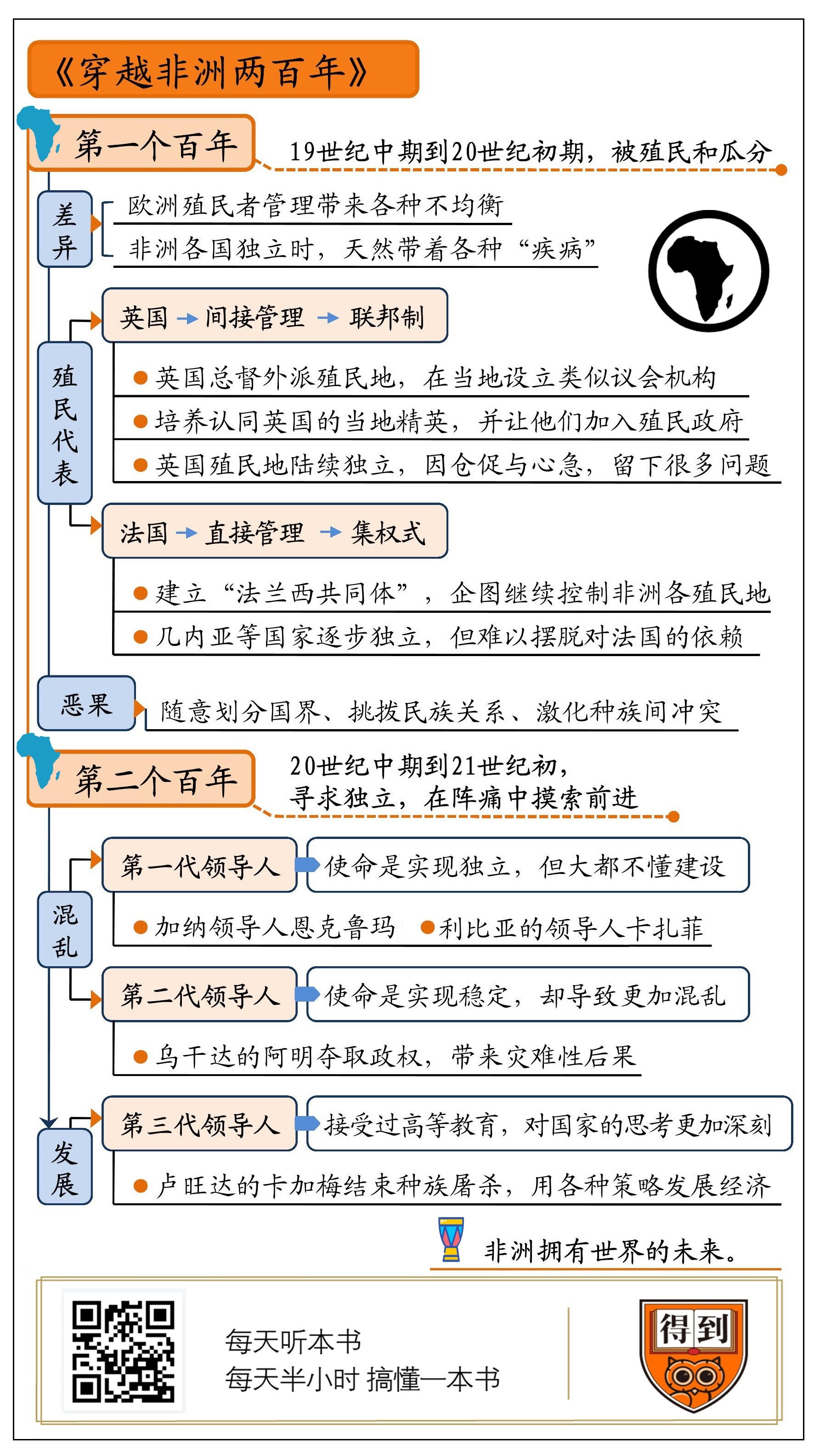

最近的两百年深刻塑造了今天的非洲,19世纪是非洲逐渐被全面殖民和瓜分的一百年,不同的殖民方式让非洲“染上了不同的疾病”;20世纪是非洲各国寻求独立并疗愈自我的一百年,独立后非洲各国三代领导人的代际差异使非洲在阵痛中摸索前进。

核心内容

第一,不同殖民统治会让非洲各地区“染上不同的疾病”,为什么非洲各国恰恰在走向独立时出现了各种问题呢? 第二,非洲各国摆脱殖民统治已经有半个多世纪,历代领导人面对不同挑战,分别拿出了什么样的方案?

你好,欢迎每天听本书。今天要为你介绍的这本书叫《穿越非洲两百年》。

世界对于一个国家或地区的认知常常滞后十几年,最早面对这个问题的是20世纪80年代的日本,当时的日本已经变得富裕,但世界以为它还停留在二战的水平;后来面对这个问题的是21世纪初的中国,而现在是非洲。

谈到非洲,“混乱”和“落后”像是两个撕不掉的标签,20世纪五六十年代,非洲国家纷纷独立,世界表现出欢欣鼓舞。然而事实却是冷冰冰的,许多非洲国家不仅没有立刻取得发展,反而陷入混乱和衰退。尤其是20世纪90年代的卢旺达大屠杀和刚果内战,导致许多人对非洲的情绪跌入谷底,甚至延续到现在。但这只代表了非洲刚刚过去的一个阶段,如今非洲已经到了下一个阶段的大门口。

今天这本《穿越非洲两百年》就将把我们对非洲的认识从“过去时”推进到“现在时”。本书作者郭建龙老师是一位“用脚步丈量大地”的作家,他亲身游历了非洲17个国家50多座城市,把目光聚焦在非洲最近的两百年。第一个百年是19世纪中期到20世纪初期,这是非洲逐渐被全面殖民和瓜分的一百年。第二个百年是20世纪中期到21世纪初,这是非洲各国寻求独立,并在阵痛中摸索前进的一百年。正是这两百年深刻塑造了今天的非洲。

人们常说“混乱落后的非洲”,这反映了人们习惯把这块大陆看作一个无差别的整体。但非洲有五十多个国家,总面积相当于三个欧洲或四个澳大利亚,差异性是这块大陆不可忽视的特征之一。

第一个百年的差异性是欧洲殖民者带来的。欧洲殖民者给非洲带来的伤害不只是资源掠夺和人口贩卖,还有殖民管理带来的各种不均衡。欧洲各国在非洲的殖民方式不同,例如英国会把殖民地当作控制下的完整个体;而法国把殖民地看作是“法兰西帝国”的一个个器官;德国在非洲行动常常带有种族主义思想;比利时是个欧洲小国,它像榨油一样把殖民地榨干,最终留下个烂摊子。不仅各国殖民风格不同,同一国家在不同殖民地的策略也有差别。唯独有一点相同的是,一切殖民行动都只从自身利益出发。这导致非洲各殖民地独立后,就像一群有缺陷的婴儿,体内带着各种“先天疾病”,这需要新生国家用十几年甚至更长时间去克服。

这就要说到非洲的第二个百年。由于被殖民的背景不同,非洲各国独立后选择了不同的疗愈方案,有的甚至因为“用错药”而一度“病危”。总的来看,非洲各国的“疗愈”过程经历了三代领导人:第一代的使命是实现独立,但大都不懂建设;第二代的使命是实现稳定,却导致更加混乱;第三代大都接受过高等教育,他们对国家的思考也更加深刻。到今天,非洲许多国家已经针对自己的状况找到合适的道路,成功克服了最初的混乱进入发展时期,只是这时的世界还没有反应过来罢了。

回到历史,欧洲长期的殖民统治导致非洲各国在独立后天然带着各种毛病。其实,加剧非洲国家先天不足的,正是欧洲殖民体系瓦解的那几十年。

国家独立无论怎么说都是积极的事情,为什么非洲各国恰恰在走向独立时出现了各种问题呢?

对非洲影响最深的欧洲国家有两个,一个是英国,另一个是法国。先看英国,英国曾号称“日不落帝国”,鼎盛时期拥有世界近四分之一的陆地,在非洲的面积尤其广大,从北非埃及的开罗,到南非的开普敦,英国的殖民地一度贯通非洲南北。小小的英国如何管理这样庞大的而且不连贯的土地呢?

英国人摸索出一套“联邦制”的架构,一方面,每个殖民地都有英国派出的总督作为行政领导;另一方面,殖民地还会设立一个类似于议会的机构,对总督形成制衡。这样既能控制殖民地,同时又不会让英国中央政府背负过重的管理负担。

不过,在殖民地建立议会是很危险的,最初北美殖民地不就独立了吗。所以英国人又想了个办法,这就是在殖民地培养具备管理能力,同时认同英国统治的当地精英。但随着社会发展,殖民地人民终究会逐渐觉醒,要求掌握自己的命运,甚至不惜武力对抗英国殖民者。

英国眼看着殖民地独立大势不可阻挡,又想到一个应对方案。英国人首先在印度做了一个实验。英国在印度殖民时间长,当地精英较早地加入了殖民政府,对英国有一定的认同感,所以英国尝试着一点点放手印度,同时在印度搭建起一整套对英国有利的制度,让印度继续在英国的贸易体系内发光发热。

印度的独立是一次比较成功的尝试,接下来英国人打算在非洲推广。

英国人首先选中了西非的“黄金海岸”,也就是后来的加纳。西非主要是法国的势力范围,英国在这里只有一些零散的殖民地,相对来说价值不高。英国把在印度的那套拿过来,支持一批政治主张比较温和的精英缓慢有序地推进独立。但当地议会却选出一位激进分子当了总理,他叫恩克鲁玛。他嫌英国人太磨蹭,还没等英国人把政治框架搭建好就把他们赶走了。

紧跟加纳独立的是另一个西非国家尼日利亚。尼日利亚是非洲的人口第一大国,成分一直以来就很复杂。英国人在离开前,为了避免尼日利亚各部族彼此厮杀,也动了一番脑筋。比如让各地区保持相对自治,同时给人口最多的穆斯林群体更多选票。英国殖民者本意是要兼顾尼日利亚的统一和民主。但这件事需要长期磨合,仓促独立只会引发离心倾向和内部纷争。

看着西非国家陆续独立,东非的殖民地也嚷嚷着要独立。对于英国来说东非的价值更高。这里自然条件好,早已有很多英国人在此定居,并开发了大片土地搞农业生产。另外,由于这里相对原始,黑人与上层缺乏沟通,政治上不成熟,这意味着英国在这里的管理成本较低,所以英国人本来并不想走。但迫于当地黑人的压力,英国人退让一步,打算围绕当地白人建立政体。但黑人群体还是不满,不仅激烈抗议,甚至屠杀了许多白人。这让英国人备受打击,于是匆匆甩掉这些闹心的殖民地。东非国家过于心急,虽然赶走了英国人,但接过一堆烂摊子。

在非洲殖民历史上,法国是唯一一个与英国量级同等的国家,如果只从殖民地面积来说,法国还超过了英国。与英国的间接管理不同,法国推行的是直接管理。打个比方,英国的殖民地就是一个个单独的小孩,英国是托管人;法国的殖民地却只是法兰西这个庞大身体里的一个个器官,缺乏独立生存的能力。一个殖民地往往只能为帝国生产某种单一原料,有的甚至连原料加工都不会做,只能先送到母国加工再运回殖民地。法国人这么做,主要是因为他们的国家是集权式的,早已习惯了集权思维。另一方面,这也是防止殖民地脱离帝国的一种措施。

在殖民地争取独立的风潮下,法国以英联邦为模板建立了一个以法国本土为核心的“法兰西共同体”,企图在实质上继续控制非洲各殖民地。为了表现各殖民地是自愿加入的,共同体宪法规定每个殖民地都可以举行全民公决是否加入共同体。为了万无一失,法国统治者在投票前不断强调:留在共同体,可以继续享有法国的补贴与帮助,一旦选择独立,法国立刻撤走一切人员和资本,不再提供任何帮助。

绝大部分殖民地都明白,一旦法国人撤离,当地连会写字的人都找不出几个,还谈什么组织政府?他们都乖乖地投票留在共同体。但有一个例外,这就是几内亚,最终公决中95%的人投票赞成独立。

法国人打算杀鸡儆猴,几内亚独立的当天,法国人几乎全部撤离,而且他们把所有能带走的有价值的物品全部带走,带不走的就砸烂。这么一搞,几内亚的政治、经济、金融完全瘫痪了。独立让几内亚付出了倒退十年的巨大代价。事实证明,这种威胁在短期内的确有用。除了几内亚,以及法国从德国接手的两块殖民地以外,其它殖民地都留在了共同体之内。

但长期来看,几内亚的独立又瓦解了法兰西共同体。虽然法国人撤离了,但几内亚并没有屈服。几内亚领导人塞古·杜尔成了非洲人的英雄,是不屈服于强权的典范。非洲人为他欢呼的同时,苏联也对它提供了巨大的帮助。一旦苏联插手几内亚,美国人立刻不甘示弱地跟进了。塞古·杜尔拿着苏联和美国的钱,将国内的反对派一一镇压,开始了他长达二十六年的执政生涯,直到去世。他的境遇其实给非洲的政治家指明了另一条出路。于是,法兰西共同体成立两年后,其它殖民地先后宣布独立。

非洲国家虽然独立了,却并没有摆脱法国的阴影。即便现在,这些非洲国家对法国的依赖仍然很严重。它们缺乏工业,必须从法国进口大量的加工食品和机械,并支付高昂的价格。它们出产的初级产品也主要销往法国,或者通过法国转运。

随着英法在非洲殖民体系的瓦解,非洲各国走向独立。但欧洲殖民者在这个过程中种下了很多恶果,其中最主要就是随意划分国界和挑拨民族关系。

比如,一个种族被不同殖民者强行分成两块,二战后又被重新合并在一起,却发现他们已经过不到一家去了。东非的索马里就是这样。占领索马里的分别是意大利和英国,意大利的统治很混乱,但其统治的人口却占了人口的多数,英国的统治更有秩序,但人口稀少。当他们再次合并到一起并独立后,意大利占领区成了主导方,但英属索马里却并不愿忍受对方蛮横的命令,一直在寻找独立的机会。

当然更常见的情况是某个地区原来有许多种族,殖民者为了便于统治,将它们合并成一块殖民地。当这块殖民地独立后,各个种族都无法找到舒服的位置,于是斗争迭起,像北非的利比亚和苏丹、西非的尼日利亚、中非的刚果、东非的乌干达都是这样。

除了这两类之外,还有一类更糟糕的情况:某个地区在成为殖民地之前,国家内部就有不同的种族,种族之间有激烈的矛盾。殖民者来了之后,不仅没有设法消弭矛盾,反而借助一方打击另一方,更加激化了双方的冲突。当殖民者撤出后,这样的国家必然陷入内战的泥沼,最典型的代表是发生了种族屠杀的卢旺达。

欧洲殖民者种下了恶果,最终却要由非洲人来承担。取得独立的非洲国家注定前途坎坷,接下来它们应该如何疗愈伤口并争取发展呢?

非洲各国摆脱殖民统治已经有半个多世纪,这几十年间各国大致经历了三代领导人。他们的成长环境、社会状况不同,导致他们的时代使命和做事风格也有代际差别。

接下来,我们就看一下,非洲各国独立后的历代领导人分别面临什么挑战,他们又拿出了什么样的解决方案。

非洲的第一代领导人大都生长在殖民时代末期,他们都有出色的口才、如火的热情、远大的理想,在带领民众进行暴力斗争的时候是把好手,但由于没有受过良好教育,国家独立后该搞建设了却并不在行。

前面我们提到过英属非洲殖民地中最早独立的国家加纳,带领加纳独立的领导人是恩克鲁玛。一个国家建立后,重心应该放在国内建设上。但恩克鲁玛却选择首先在国际上扩大影响力。1966年2月,恩克鲁玛突然出现在北京,会见了周恩来总理。准确地说,他只是借道中国,因为他与越南领导人胡志明达成协议要派兵参加越南战争。

与此同时,在加纳国内,大约600名士兵接到命令赶往加纳首都。他们有人被告知要前往越南,有人却被告知要去非洲南部,帮助黑人兄弟摆脱白人统治。

其实加纳是个西非的小国,刚刚建立,百废待兴。但这不妨碍恩克鲁玛争当世界领袖,他代表非洲不断参加各种国际活动。加纳之前被称为“黄金海岸”,这意味着它本来有点家底。但经恩克鲁玛这么一折腾,国家财政破产了,人们的日子越来越难过。就连国家军队也对恩克鲁玛不满,他们认为恩克鲁玛在军费上过于偏袒首都卫戍部队,其他士兵却忍受着贫穷。如今,又要把他们丢到海外战场,士兵们觉得与其忍受恩克鲁玛各种乱指挥,不如在首都发起一场兵变。加纳历史上第一起军事政变就这么发生了。

事实上,参加政变的不仅有加纳军人,背后还有前宗主国英国人。英国人已经撤离非洲,为什么还要回来刷存在感呢?因为,恩克鲁玛不断煽动其它非洲国家造宗主国的反。英国讨厌他,很多非洲国家也不一定受得了。你想,发展经济的确要自立自强,但是长期被殖民的非洲国家贸然切断和欧洲的联系,这就意味着失去了发展的本钱。

所以,在北京的恩克鲁玛头一天还是总统,第二天就变成了流亡者,他突然变得无家可归,去越南的任务当然也不存在了。最让他难受的不是英国人,也不是国内的反叛军人,而是加纳人民的反应。因为,民众听说恩克鲁玛下台后,不仅没有伤心和愤怒,反而自发地庆祝起来。恩克鲁玛带领他们摆脱殖民统治,为什么民众对恩克鲁玛没有丝毫留恋呢?

恩克鲁玛不仅对外事务没处理好,国内问题也是一团糟,恩克鲁玛通过政府指导经济发展,建立大型国有企业,但带来了严重的腐败,民众怨声载道。另外,加纳的主要经济作物是可可,种植可可的农民是比较富裕的阶层,恩克鲁玛就对他们课以重税。所以,民众一厢情愿地认为,只要推翻了恩克鲁玛就可以回归以往的日子。但现实是,加纳的道路并没有因为恩克鲁玛的离去而变得平坦。加纳的故事,我们一会儿还会继续讲。

非洲的第一代领导人由于经历了从殖民走向独立的过程,他们认为非洲必须齐心协力发出共同的声音,才能对付世界上的强权。除了刚才提到的恩克鲁玛,最有名的还是利比亚的领导人卡扎菲。他提出非洲国家要联合起来,石油出口国要联合起来,伊斯兰世界也要联合起来。利比亚有大量石油,卡扎菲拿着石油换来的钞票践行自己的理想,比如支持巴勒斯坦抗击以色列,支持非洲多个反政府武装,等等。可是,非洲大部分国家过于贫穷弱小,最多能替卡扎菲喊两嗓子,遇到大事儿根本帮不上忙。卡扎菲撒出去的钞票,换回来的成果极其有限。

非洲的第一代领导人就像是“梦想家”,他们心怀非洲甚至是世界,而自己的国家却动乱不断。接下来的第二代领导人就需要把注意力集中在国内,他们要做的事情是给这个国家带来秩序。不过,第二代领导人成长于暴力革命中,大都是军人出身靠武力夺权上台的。国家会在他们手中迎来机遇吗?

我们接着讲加纳的故事,恩克鲁玛倒台后,加纳并没有因此结束混乱。短短十几年时间里,加纳经历了两次军政府时期和两次共和国时期,七位总统就像走马灯一般匆匆过场,只是在1979年就有三位总统被枪毙。

来看另一个国家,东非的乌干达。1971年,乌干达的陆军参谋长伊迪·阿明发动军事政变,夺取政权。介绍一下这位参谋长。阿明曾在英国殖民军队中工作。他身高1米93,体重112公斤,强壮如牛。凭借着这一点,他的从军生涯相对顺利,一路做到了陆军参谋长。后来在英国人的暗中支持下发动军事政变,自封为总统。

力大如牛的阿明当兵是把好手,但治理国家实在一窍不通。他认为国家经济糟糕一定是由于外部力量的破坏。乌干达有一个庞大的以印度人为主的亚裔群体,阿明就不断宣传他们窃取了属于黑人的财富,限定这些印度人在三个月内离开乌干达。结果是,乌干达不仅失去了资本,还失去了专业技能和管理技术。

阿明接下来把矛头对准白人。乌干达建国后作为英联邦大家庭的成员与英国保持着联系。也不知是什么原因,阿明多次呼吁他要取代英国女王伊丽莎白二世担任英联邦的元首。由于他之前曾经在苏格兰军队服役,他甚至称自己是“苏格兰王”。经他这么一折腾,英国干脆在1977年与乌干达断交了。阿明倒没有紧张,他立刻宣称自己打败了大英帝国,是大英帝国的征服者。

中国古代的王朝统治者喜欢给前任皇帝上尊号,比如明太祖朱元璋的全称是:开天行道肇纪立极大圣至神仁文义武俊德成功高皇帝。没听懂没关系,你只要知道皇帝爱慕虚名就可以了。这可不是中国人的毛病,放在全世界都这样。阿明给自己上的尊号更带劲,翻译过来大致是:尊贵的终身总统,阿明博士,伊迪·阿明·大大阁下,“胜利十字勋章”“杰出服务勋章”“军功十字章”获得者,全球走兽和全海洋鱼类的主宰,非洲特别是乌干达的大英帝国征服者。近70个汉字,朱元璋比阿明阁下差远了。顺便说一下,阿明的尊号中有个词叫“大大”,在乌干达语里“大大”是对男人的一种尊称。

听起来阿明像是个滑稽的演员,但无知的人掌握权力带来的后果是灾难性的。乌干达的经济被搞崩溃后,阿明获得了来自利比亚卡扎菲的援助,另外还有苏联、民主德国的援助。但他把钱都装进自己人的腰包。民众自然很不满意,阿明就开始镇压民众,国内受害者数以十万计。据说,由于来不及挖坑埋死人,士兵直接把尸体抛入尼罗河喂鳄鱼。由于尸体堵塞引水管道,水电站多次停止发电。

非洲领导人中有一个现象:那些最独裁的人往往出自第二代。第一代领袖大都是理想主义者,他们没有意识到解决现实问题的迫切性。第二代领导人之所以上台就是钻了这个空子。但第二代领导人缺乏必要的教育,有的甚至是文盲,因此建立起一个个奇形怪状的政权。也正由于第二代领导人的折腾,人们更深刻地意识到稳定和发展有多么重要。

非洲各国的第三代领导人大都接受过高等教育,对于非洲问题也就有了更加深入的思考。正是在这一代领导人的带领下,非洲艰难地度过了独立初期,进入了一个相对稳定的发展期。

你可能看过一部电影叫《卢旺达大饭店》,故事背景是20世纪90年代的卢旺达种族屠杀。卢旺达就在乌干达的西南方。欧洲人到来之前,卢旺达有两个分界不是特别明显的民族:胡图族和图西族。他们有着共同的来源,血缘相近,只是社会地位不同,胡图族是牧牛人,而图西族是牛的拥有者,也就是说图西族的地位要高于胡图族,长期占据统治地位。严谨的德国人到来后,这种种族界限就加深了。当时的德国在国内区分优劣人种,便在海外也推行这套理论。后来,德国将卢旺达交给比利时之后,比利时人更是强化了这方面的灌输,分化了两个族群的关系。胡图族和图西族因此在错误理论和政治阴谋的引导下走向了不归路。1994年4月种族屠杀在卢旺达爆发,一百天内卢旺达700多万人口中约有50万到100万人被杀害。

结束卢旺达屠杀的领导人是卡加梅。虽然屠杀结束,但社会问题才刚刚出现。中国传统讲“恶有恶报”“杀人者偿命”。当一个民族都变成罪犯,又该怎么追究呢?

卡加梅是图西族人,但他在成立临时政府的时候,邀请了许多具有中立色彩的胡图族政治家。象征最高权力的总统就是由胡图族人担任的,卡加梅只是担任了副总统职位,18名部长中胡图人更是占了三分之二。为了尽快弥合分歧,避免复仇发生,卡加梅做了三件事,

第一,将人们身份证上的民族信息拿掉,以后没有胡图族、图西族之分,大家都是卢旺达人。

第二,加速对罪犯的审判速度,不让规模庞大的罪犯等死。由于正规法官不足,卢旺达发明了一种“草根法庭”。国家从民众里选一批德高望重的人,简单培训后请他们在田间地头组织审判。杀人者大都都得到了轻判,而民众也在围观中回顾了当年荒唐的一幕,这让他们更加珍惜现在的时光。2012年草根法庭关闭,十多年间12000个草根法庭处理了120万宗案件。虽然它的出现带有很大的争议性,但大部分人充满感激,因为卢旺达最黑暗的一页终于翻篇了。

卡加梅还做了第三件事。要想黑暗不再来临,就要让民众有工作、有奔头,都过上好日子。但卢旺达面积小,又不靠海,资源缺乏,人口密度高,两个族群之前的矛盾说到底就是在争夺资源。应该怎么办呢?

卡加梅找到一个突破口,这就是大力发展非洲的信息服务业,依靠高科技产业从非洲突围。说得容易,卢旺达基础薄弱,高科技产业从何谈起?

好在在历次逃亡中,许多卢旺达人就像当初的犹太人一样,跑得全世界都是。有的人在海外已经有了积累。在卡加梅的盛情邀请下,他们纷纷带着资金回到家乡搞起了基础建设。基建以外,还有大量资金涌入传统的咖啡种植加工业。卢旺达咖啡质量本来就不错,加上全世界对种族屠杀悲剧的同情,让卢旺达的咖啡畅销世界。

除了吸引逃亡者归来,卡加梅还放弃各种条条框框,欢迎一切资本进入国内。看到中国的快速发展,卡加梅还宣称,只要能够发展经济,不妨学一学中国的经验。

以卡加梅为代表的非洲第三代领导人是最务实的,他们知道自己无法解决所有问题,也不试图什么都做,他们大都将目光投在了发展问题上。因为只有经济好了,人们才会对国家产生足够的向心力,国家才不再分崩离析。只有到那时,其他的社会问题才有讨论的基础。

到现在,非洲的冲突还是时有发生,但不管是频度还是烈度,都已经呈下降趋势。从这个角度看,非洲已经逐渐熬过了独立之后的余震期,进入了另一个阶段——发展期。发展这个词已经代替了混乱,成了非洲当今的关键词。中国的手机、电器、工业品都已经遍布非洲市场。在土耳其、摩洛哥、印度和中东的一些国家,甚至中国,都能看到大批非洲商人在做生意。在东非的埃塞俄比亚、坦桑尼亚等国家,已经出现了较为复杂的加工业,而肯尼亚、尼日利亚等国则以商业立国。卢旺达这样的国家甚至想在高科技上做文章,抢占非洲的信息高地。

如果要从世界经济的梯度转移来考虑,非洲仍然处于最底层。二战之后,世界经济的发展是在逐渐转移的,首先得到发展的是日本。当日本发展已经定局,世界经济的梯度随即转向了韩国和中国台湾地区。中国大陆作为下一个梯度接力了最近二十多年的世界经济增长。接下来,印度也进入了这一梯度,与东南亚一起开始接纳从中国转移出来的产能。非洲国家由于自身基础有限,还无法与印度竞争,或许到二十年后,非洲作为一个整体的重要性会更加显现。从这个角度来说,非洲拥有世界的未来。

撰稿、讲述:裴鹏程 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.欧洲各国在非洲的殖民方式不同,英国偏向于“联邦制”,法国是集权式,德国往往带有种族主义色彩,比利时会把殖民地作为矿藏攫取。

2.非洲领导人中最独裁的人往往出自第二代。第一代领袖大都是理想主义者,他们没有意识到解决现实问题的迫切性。第二代领导人之所以上台就是钻了这个空子。

3.二十年后,非洲作为一个整体的重要性会更加显现。从这个角度来说,非洲拥有世界的未来。