《基辛格谈判法则》 杨蕾解读

《基辛格谈判法则》|杨蕾解读

关于作者

本书的三位作者,分别是美国商业、法律和外交领域的谈判专家。塞贝纽斯在哈佛商学院教谈判;姆努金在哈佛法学院教谈判;伯恩斯在哈佛大学教外交和国际政治。

关于本书

三位谈判专家研究了基辛格几乎所有的谈判经历和相关著作,还多次采访了基辛格,在这本书中总结了基辛格的谈判方法,还归纳了适用于绝大部分谈判场景的重要法则,为谈判者提供提高观察、说服和决策能力的方法和路径。

核心内容

基辛格的谈判方法是什么?如何把复杂的谈判问题简化成清楚的基本要素?怎样读懂你的谈判对手?

你好,欢迎每天听本书。我是杨蕾。今天为你解读的是《基辛格谈判法则》,基辛格是美国前国务卿,这本书讲述了他的谈判方法。

你可能会有几个疑问:讲谈判的书太多了,为什么要了解这一本?还有,美国前国务卿的谈判方法对于大多数人来说,会不会有点脱离实际?

说实话,刚翻开这本书时,我也有同样的疑虑。不过,当我看完书以后,所有顾虑都消散了。你可能已经看过不少跟谈判有关的内容,不知道你有没有注意到,很多内容都是从人际沟通的角度来理解谈判,比如,怎么在谈判中保持忍耐力、怎么增强你的说服力等等,很少会深入探讨分析能力和制定战略的能力,这些可都是谈判时必需的能力。

如果我们只能从一个人的身上,学到怎么在谈判中分析事态、制定战略,基辛格也许是最合适的人选之一。美国著名传记作家艾萨克森说,基辛格是“20世纪美国首屈一指的谈判家”,黑石集团董事长苏世民把基辛格称为“世界舞台上最具天赋、最独特的战略家之一”。担任美国国务卿时,基辛格应对过各种谈判挑战,包括美国向中国开放,结束越南战争,美国与苏联的关系“缓和”等。卸任后,他开了一家国际咨询公司,提供政策咨询和国际公关服务。

基辛格的成功,有时会给人一种幻觉:不管世界格局多么复杂,他总能抓到核心本质,不管谈判对手是谁,与对方的差异有多大,他都能洞察到对方的内心。他好像拥有一种化繁为简的超能力,再复杂的难题,到了他这里,都是小菜一碟。

今天这本《基辛格谈判法则》能告诉我们,基辛格拥有的当然不是超能力,而是一套化繁为简的方法。这本书有三位作者,他们是美国商业、法律和外交领域的谈判专家。作者塞贝纽斯曾在华尔街工作过很多年,他现在在哈佛商学院教谈判;作者姆努金在哈佛法学院教谈判;作者伯恩斯当过27年外交官,现在在哈佛大学教外交和国际政治。

三位作者研究了基辛格几乎所有的谈判经历和相关著作,还多次采访了基辛格,总结出了他的谈判方法。我发现,尽管每次谈判的背景都不一样,谈判对手的个性也不一样,基辛格的应对方式却很统一,他都会建立一个谈判知识体系,然后根据这个知识体系,在谈判之前和谈判桌之外采取行动,让谈判形势有利于自己。这就是他化繁为简的方法。

我们在工作和生活中,不免会遇到一些复杂、极具挑战性的情况,了解基辛格如何化繁为简,也有助于我们在复杂的局势中看清本质,继而改善谈判的结果。

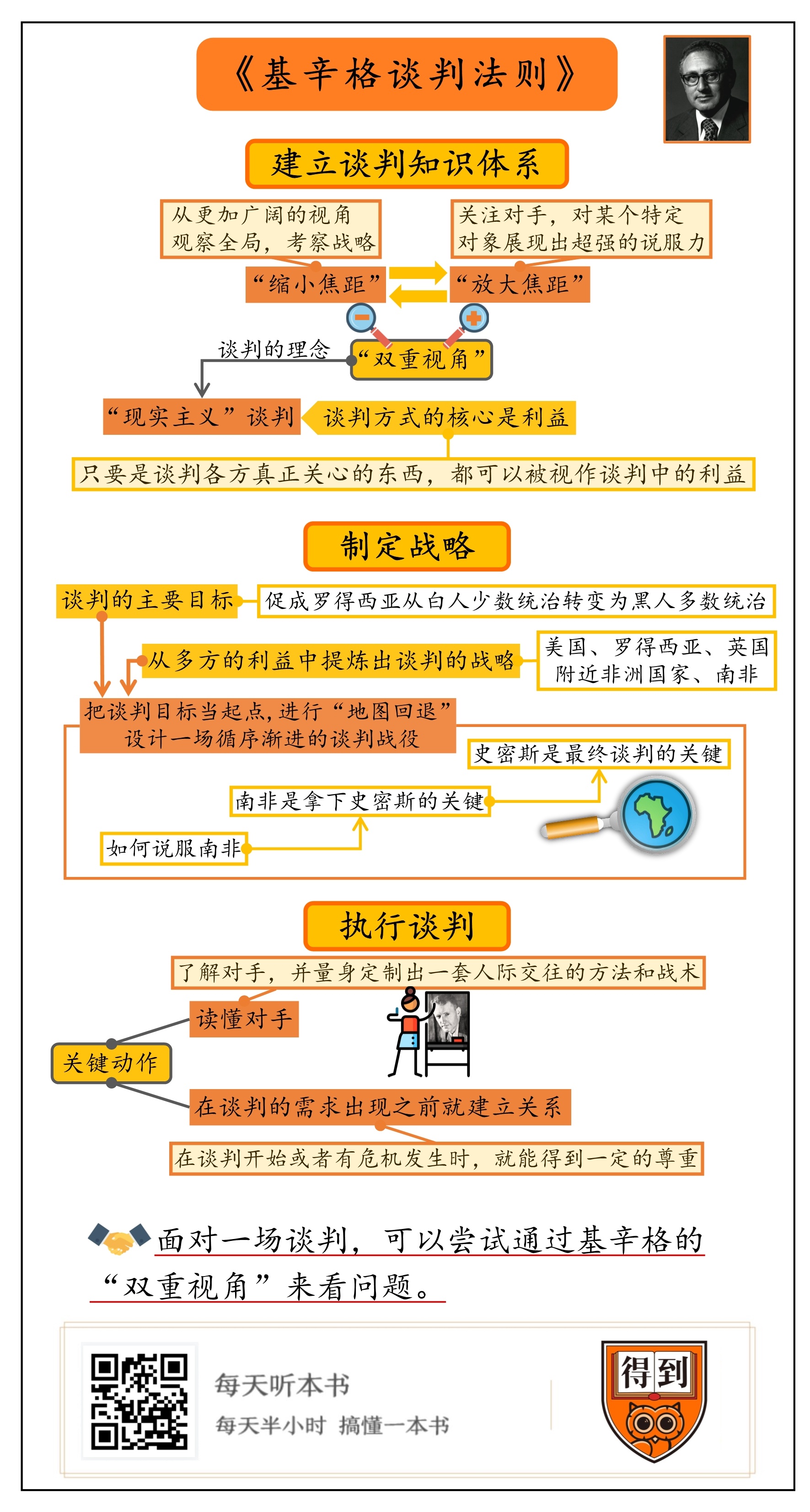

我们先来了解下,基辛格建立的谈判知识体系是怎样的。

听到“知识体系”,你可能会感觉有点头大,我们可以把它简单理解为一个工具。股神巴菲特的搭档查理·芒格,喜欢把人们的观念和方法比喻成工具,他要是打算投资一家公司,就会用一个叫作“多元思维模型”的工具,对那家公司的内部状况和它身处的外部环境进行全面分析。这个工具是芒格收集、处理信息,然后按照信息行动的框架。

我发现,芒格评估投资公司的工具跟基辛格的谈判工具有点像,基辛格在谈判前会建立一个类似的框架,通过一种“双重视角”建立谈判知识体系:时而“缩小焦距”,从更加广阔的视角观察全局,考察战略,比如,为谈判制订战略时,他会考虑到所有跟这次谈判有关联的因素;时而“放大焦距”,关注对手,对某个特定对象展现出超强的说服力。

注意,“双重视角”可不是一种固定的程序,先缩小焦距接着再放大焦距。它是一个不断来回切换的动态过程,这样基辛格就可以接连获得宏观和微观层面的信息。这两类信息相互补充,能够帮助谈判者更好地做出决策。

同时兼顾宏观和微观信息,是一种很稀缺的能力。有些谈判者很有大局观,会从宏观层面出发,制订出深思熟虑的战略,以此指导之后的谈判执行阶段,但他们可能傲慢自大,或者不善于处理人际关系。有些谈判者则专注于观察对手的一举一动,想从微观层面寻找突破的机会,却不知道自己的视野是遮蔽的。

为什么基辛格能够掌握这种“双重视角”?这就得说到他的谈判观了。对于谈判,我们经常会遇到两类心态完全不同的人。一种人认为,如果自己这方的优势更大,那所谓的谈判就只是走个过场,正式通知对方而已。另一种人则认为,不管什么情况下,谈判都是有价值的,只要有足够的耐心,双方会自然而然地达成目标协议。

基辛格跟这两类人都不一样,他的理念是“现实主义”谈判,这是一种务实的方式。打个比方,如果你知道谈判对手几乎跟魔鬼一样邪恶,你会不会坐到那张谈判桌上,跟他讨价还价?有些人可能永远不会去跟魔鬼讨价还价,有些人呢,不管对方是好人还是魔鬼,他们都相信谈判会带来价值。基辛格这样的现实主义者会怎么做呢?他会评估整个背景,确定一下跟魔鬼讨价还价究竟有没有意义,如果有意义的话,再去评估该怎么去交涉。

这种“现实主义”谈判方式的核心是利益。评估局势时,基辛格尤其重视谈判的相关方最在乎什么,在他看来,“一笔既有吸引力也有可持续性的交易,必须能让每一方都获得一项重大利益,或是让他们看到,与不交易相比,交易真正的价值在哪里”。说起谈判中的利益,我们可能会想到金钱、人才等有形的资产。基辛格对利益的定义很宽泛,只要是谈判各方真正关心的东西,不管是有形的领土、军队、经济,还是无形的名誉、信任、交战停火,都可以被视作谈判中的利益。

基辛格怎样建立谈判知识体系?通常,与对手见面前,他会根据已经确定好的谈判最终目标,让自己的视角和思维跃过谈判桌的局限,去评估全局、考察所有当事方及其利益,然后精心安排谈判过程,让整个谈判形势更有利于自己达成目标。这个过程中,他会在“双重视角”中反复切换,不断缩小焦距关注战略、放大焦距关注人际关系。

听上去,可能还是比较抽象。接下来,我们就通过案例来具体看看,基辛格如何建立谈判知识体系。

今天给你介绍的这个谈判案例,是基辛格1976年在南部非洲进行的一系列谈判。在知名度上,它没有基辛格的其他谈判经历那么出名,不过,它的复杂度很高。基辛格曾经在回忆录《复兴岁月》里说,南部非洲这一系列谈判是他进行过的所有谈判中最复杂的。因为时间关系,今天为你介绍的是这个案例的高度简约版,请放心,这不会影响到我们理解基辛格的谈判方法。

简单介绍一下,南部非洲这个案例的背景。现在的津巴布韦,以前叫罗得西亚,曾是英国的前殖民地。1965年11月,罗得西亚的白人少数政权单方面宣布,脱离英国独立,实行白人统治,大约27万白人公然统治着600万黑人。这种行为违反了国际法。

领导这个白人少数政权的人叫伊恩·史密斯,二战期间曾是英国皇家空军的一名战斗机飞行员。罗得西亚宣布独立后,英国政府花了很多时间,想要说服史密斯放弃白人少数政权,实施黑人多数统治。1966年和1968年,英国当时的首相威尔逊两次把史密斯叫到英国战舰的甲板上,进行谈判,都失败了,此后,英国就再也不想跟史密斯打交道了。

在基辛格看来,这些谈判失败的原因很简单——不符合史密斯的利益。史密斯没有任何理由或动机去达成协议,他说“好”的后果是在罗得西亚失去统治地位,说“不”却能继续顽抗。举个例子,如果你有一份很好的工作,猎头却在试图说服你接受一份更差的工作,你当然不会同意。

史密斯不肯放弃白人少数政权的态度越发坚定。1976年3月20日,他公开宣布,“我不相信黑人多数统治会出现在罗得西亚,再过1000年都不会。” 结果,6个月之后,他就在电视上发表声明,罗得西亚接受多数统治原则,将会在两年内生效。

这个转变让世人非常震惊。史密斯愿意转变立场,就是因为基辛格在南部非洲策划的一系列谈判。基辛格是怎么做到的?且慢,还记得吗,基辛格在建立一个谈判知识体系时,会先确定好他的目标。我们需要先了解一个前提,基辛格为什么会去南部非洲谈判?也就是说,这场谈判的目的是什么?

那时候,正是美国和苏联的冷战时期,他们会争夺影响力和资源。南部非洲的反殖民主义和反种族主义组织渐渐兴起,一些组织得到了苏联和古巴的军事援助与支持。眼看冷战对手在南部非洲的影响力越来越大,美国就想采取行动,阻止对手主导这个矿产资源丰富的地区。

在基辛格看来,美国要想削弱苏联和古巴在南部非洲造成的威胁,需要通过外交手段,说服南部非洲的国家拒绝任何外国对自己的干涉。要想实现这个目的,美国就需要在政策层面上反映出这个地区大多数人的愿望——结束白人少数统治。于是,促成罗得西亚从白人少数统治转变为黑人多数统治,就成了基辛格这次谈判的主要目标。

好,了解完背景后,让我们回到1976年,看看基辛格是怎么建立谈判知识体系的。

去南部非洲之前,基辛格和团队评估了整个局势,尤其是这场谈判中各个当事方的利益,因为他们要从多方的利益中提炼出谈判的战略。你可能注意到了“多方”这个词,这场谈判的当事方,不就是基辛格代表的美国和史密斯代表的罗得西亚这两方嘛,就像英国首相与史密斯的谈判,多方是从哪儿来的?

在基辛格看来,谈判当事方,并不仅限于谈判桌上的双方,还应该包括所有跟这次谈判有潜在关联和影响力的当事方。这个观点让我想起美国地质学家约翰·缪尔说过的一句话,“如果我们试图理解一样看似独立存在的东西,我们将会发现它和宇宙间的其他一切都有联系。”

从表面上看,这个案例的谈判当事方就是美国和罗得西亚,仔细研究后就会发现,还有很多潜在当事方,比如,曾经殖民过罗得西亚的英国、罗得西亚附近的非洲国家、罗得西亚的支持者南非等。要想从这么多当事方的利益中提炼出谈判战略,可不容易。基辛格和团队发现,这些当事方的利益中,既有重叠,也有对立,缠在一起就像一团乱麻。而且,处理这团乱麻时也不能轻举妄动,一旦有一方立场发生了改变,就可能给整个谈判进程带来冲击。

情况这么复杂,怎么制订谈判战略?基辛格的方法是,把谈判目标当作起点,进行“地图回退”,设计一场循序渐进的谈判战役。让史密斯放弃白人少数统治,既是这场谈判的目标,也是这场谈判的终点。于是,基辛格就从这个终点开始,一步步往回退,直到退到这次谈判战役的起点。

在地图回退的过程中,基辛格确定出了三个关键点。第一个就是史密斯,只有他同意了,罗得西亚才能转为黑人多数统治,他是最终谈判的关键。第二个关键点是南非,它是罗得西亚的支持者,也掌握了后者的生命线。1976年3月以后,罗得西亚非常依赖南非,它的经济和军事所需要的进出口贸易都只能通过南非进行。可以说,南非是拿下史密斯的关键。第三个关键点,就是怎么说服南非。

这么看,想办法说服南非是这场谈判很关键的一步。可这又是一个难题,因为,南非和罗得西亚一样,都实行白人少数统治。如果南非对罗得西亚施加压力,迫使史密斯接受黑人多数统治,那么,当非洲国家联盟要求它结束种族隔离制度时,它会处于孤立无援的局面,迟早祸及自身。

南非没有理由给罗得西亚施压,除非,基辛格能够通过谈判,给南非带来利益。什么利益能够打动南非?基辛格发现,对南非来说,最要紧的利益是改变自己在国际上受排斥的地位。那时候,南非因为种族隔离制度被国际社会唾弃和制裁,名声不断恶化,孤立和制裁也让国内局势也越来越不稳定。

基辛格就组建了一个获胜联盟,这个联盟包括多个谈判当事方,比如,美国内部、英国、罗得西亚的几个邻国等。获得这个联盟的支持,是说服南非的关键。如果南非同意帮助罗得西亚实现黑人多数统治,就能“为他们的孤立状态画上一个象征性的句号”。最终,南非同意向罗得西亚施压,对史密斯发出最后通牒,威胁他同意接受黑人多数统治。

当基辛格与史密斯坐上谈判桌时,史密斯已经别无选择。短短几个月的时间,史密斯的利益考量发生了巨大变化。此前,他宣称“黑人多数统治再过1000年都不会出现在罗得西亚”,那时,拒绝接受黑人多数统治符合他的利益;他后来接受了基辛格策划的谈判提议,是因为,在此时,说“好”才符合他的利益。如果史密斯拒绝了,罗得西亚的铁路线就会被切断,来自南非的重要军事支持也会中止,等等。就如史密斯自己所说,“我们的选项只有接受或拒绝。如果我们拒绝,下一次的提议只会更糟”。

这个案例的大致情形就是这样。可能听上去还有点绕,有个简单的例子能够帮助我们理解:你开出高价,想让小李把自己的原创品牌卖给你,可他是个很难被说服的人,直接谈就会被拒绝。不过,小李特别听小张的劝,你就应该把注意力放在小张这儿。小张又很关心小王,而小王是一个讲究证据和道理的人,那你就应该先说服小王,再说服小张,有了小张的帮助,小李就很有可能答应了。

虽然其他谈判没有南部非洲案例这么复杂,但基辛格每次谈判前,都会建立一个谈判知识体系,不知疲倦地进行准备和研究,直到把纷繁复杂的谈判问题简化成清楚的基本要素,让谈判局势有利于自己这方。这也给了我一个启发,简单并不是复杂的起点,而是终点。一个看似简单的结果,往往是最复杂的努力得来的。

刚才的案例主要介绍了,基辛格在制订战略这个阶段主要做什么。那他在执行谈判阶段会做什么?作者在书里介绍了基辛格常用的人际交往方法和战术选择。接下来,我想为你介绍,基辛格在执行谈判时采取的两个关键动作。

第一个关键动作是,读懂对手。谈判时,坐在基辛格对面的谈话者,既有苏联人、越南人,也有来自非洲地区、中东国家的人。然而,不管谈判对手的差异有多大,基辛格都能对他们形成一种细腻的感觉。

他是怎么做到这点的?我发现,他的方式是给对手画一幅细腻的肖像画。我们知道,成功的肖像画能生动地描绘出一个人的特征,他的容貌、神情和体型,还能体现出很多背景信息,比如,这个人的身份地位、民族属性和时代风尚。

对应到谈判上,基辛格会想办法了解对手的个人特征,包括对手的心理、目的、关注点,他也会关注政治、文化和制度背景给对手带来了哪些影响。这样,基辛格就能了解对手最容易接受什么观点,他们的敏感点和弱点是什么,然后,针对某个谈判对手,量身定制出一套人际交往方法和战术。

比如,在南部非洲案例中,基辛格与罗得西亚的领导人史密斯谈判时,是要向后者发出最后通牒,这对史密斯来说,是非常残酷、刺耳的信息,而史密斯又是一个顽固的人。基辛格判断,如果他用指责的态度与史密斯谈判,可能会引起对方的防御和拒绝,“会毁掉整个进程”。

于是,基辛格采取了一种感同身受的态度。在谈判时,基辛格承认自己为史密斯提供的交易没有吸引力,但这已经是他能搞来的最好的东西了。谈判休息时,基辛格也一直表示,他理解罗得西亚的处境,如果他处在史密斯的位置,会有多么困惑、多么难以决断。基辛格真诚而直率的态度给史密斯留下了深刻的印象。

第二个关键动作是,在谈判的需求出现之前就建立关系。基辛格认为,“在你有所求之前建立关系是很重要的,这样在谈判开始或者有危机发生时,就能得到一定的尊重”。

他尤其重视与谈判对手进行直接交流,他认为,谈判者要与对手建立一条非正式沟通渠道,向对方解释自己的实际想法。这些私下、直接的接触有助于双方匹配谈判目标,保持合作机制正常运转。书里有个例子。基辛格在1973年到1977年担任美国国务卿,这期间,苏联驻美国大使是多勃雷宁。表面上看,两个人是谈判对手,实际上,他们经常私下见面,共进早餐或午餐。随着两人联系越来越频繁,他们在白宫和苏联大使馆拥有一条专用的电话线,不用拨号,拿起听筒就可以跟对方交谈。

这条秘密渠道不仅加强了基辛格与多勃雷宁的个人关系,也帮助美国和苏联达成了很多复杂、有争议的关键协议。每当美国与苏联的正式谈判陷入僵局时,基辛格与多勃雷宁就会利用私人渠道,达成原则上的共识。

如果你有机会遇到潜在的谈判对手,不妨先与对方建立个人关系。有时候,一次相谈的最好结果,并不是获得一个结果,而是尝试获得一种理解,为以后的谈判做准备。

到这里,《基辛格谈判法则》的精华内容已经为你解读完了。我们知道,每次谈判前,基辛格都会通过“双重视角”,建立一个谈判知识体系,他会不断缩小焦距关注战略、放大焦距关注人际关系。这个知识体系既是基辛格收集、处理信息,制定谈判战略、研究谈判对手的工具,也是他化繁为简的方法。假如你即将面对一场谈判,不妨问问自己:我的谈判方法是否包含了“双重视角”?如果没有,你可以尝试着同时从这两个角度来看问题。

最后,我还想给你说说本书作者的写作目的。他们有两个目的,一个是通过回顾基辛格应对过的重要谈判,准确地描述出基辛格的谈判方法。另一个目的是,评估这套方法的实用性,看看基辛格的哪些经验有助于当下和未来的谈判者。在本书的最后一章,作者总结出了15条实用的谈判经验,今天的解读只涉及其中几条,我非常推荐你找来原书看一看,把这些经验整合到你自己的谈判方法里。你可以在得到电子书找到这本书。

撰文、讲述:杨蕾 脑图:刘艳导图工坊

划重点

-

每次谈判前,基辛格都会通过“双重视角”,建立一个谈判知识体系,他会不断缩小焦距关注战略、放大焦距关注人际关系。

-

在基辛格看来,“一笔既有吸引力也有可持续性的交易,必须能让每一方都获得一项重大利益,或是让他们看到,与不交易相比,交易真正的价值在哪里”。

-

“在你有所求之前建立关系是很重要的,这样在谈判开始或者有危机发生时,就能得到一定的尊重。”