《坏世界研究》 徐玲解读

《坏世界研究》| 徐玲解读

关于作者

赵汀阳,中国当代哲学家,中国社会科学院哲学研究所研究员。赵汀阳在哲学界的江湖地位很高,他被认为是当代最具原创思想的中国哲学家,有人把他比喻为中国的哈贝马斯。不过,也有人说他在学术上过于“狂妄自大”。

关于本书

这是一本政治哲学领域的经典著作,出版于2009年。赵汀阳把他之前在政治哲学领域的所有重要学术成果,都汇集到了这本书里,这是一本极具分量的学术作品。它讨论的核心问题是:有没有可能为一个“坏世界”,建立起一个好的政治制度?

核心内容

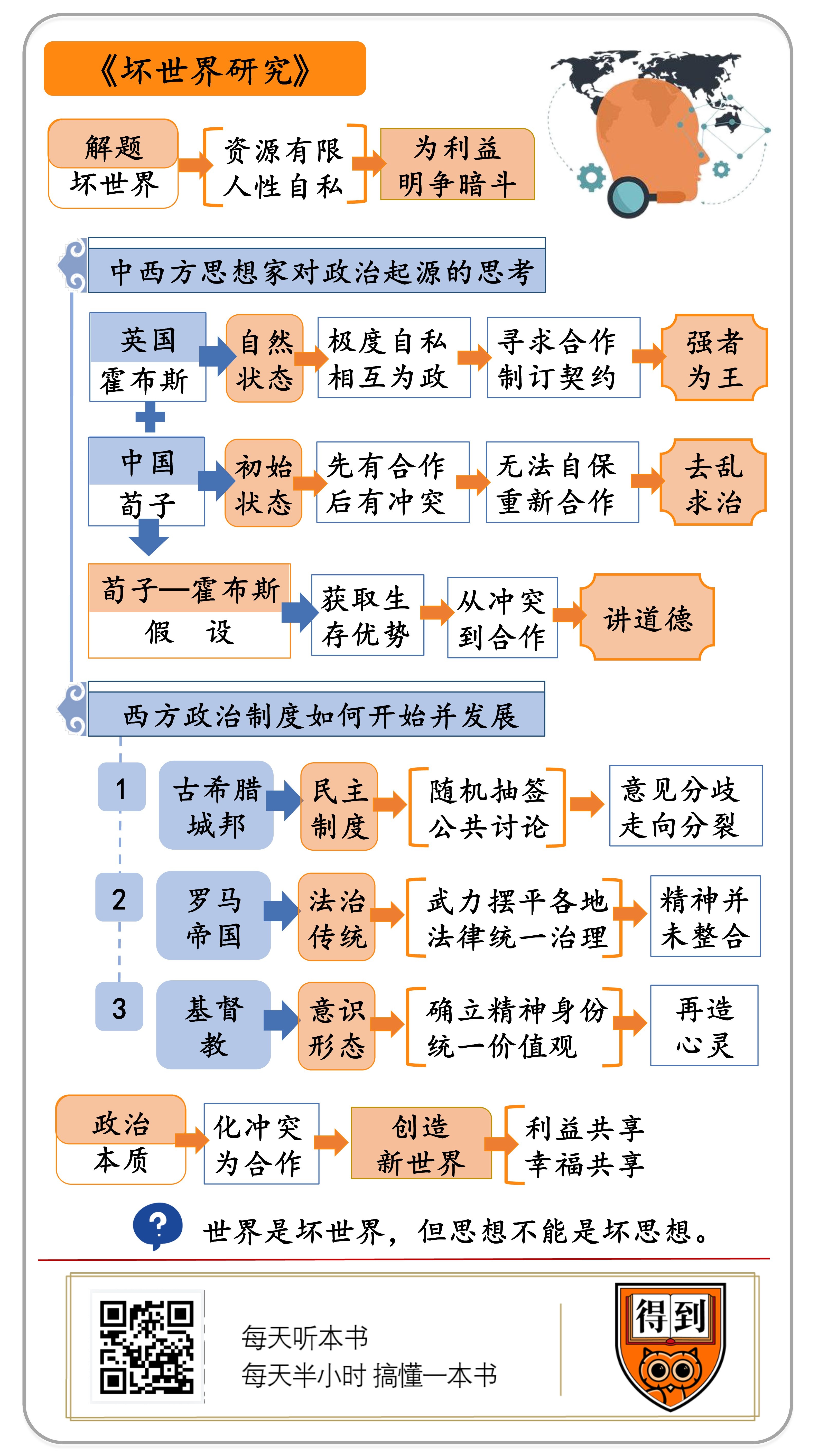

一、政治的初始状态问题:人类是怎样从冲突走向合作的?

二、现代西方政治的关键要素——民主、法治等传统,是从哪里来的?

你好,欢迎每天听本书,我是徐玲。这期音频为你解读的是《坏世界研究》。这是一本政治哲学领域的经典著作,出版于2009年,作者是中国当代著名哲学家赵汀阳。赵汀阳把他之前在政治哲学领域的所有重要学术成果,都汇集到了这本书里,这是一本极具分量的学术作品。

这里,我想先给你解释一下,政治学和政治哲学有啥区别。可以这么理解:政治学研究的是政治博弈的策略,相当于有关权力和利益问题的“兵法”;而政治哲学研究的是政治的正当理由和原理,也就是相当于有关权力和利益问题的“法理”。这本《坏世界研究》,就是通过考察中西方文明的政治制度,来探索和反思人类的政治进程。

那么,这本书对普通读者又有什么价值呢?这么跟你说吧:如果把几千年来人类文明在政治领域的所有成就,看成是一个巨大的博物馆,而你只有半个小时的时间来看展,你会怎么做?最好的方式,当然是选一个懂行的导游,让他带你去几个最重要的展厅,重点讲解几个最重要的文物。在我的阅读范围内,我认为,赵汀阳就是最理想的思想导游,而这本《坏世界研究》,就是他为我们制作的导游地图。

根据这份地图,在人类政治成就的博物馆中,有三处展厅你是必须要看的:一是思想起源厅,这儿展出的是古今中外的思想家对政治起源问题的思考;第二个值得去的展厅是西方历史厅,这儿展出的是西方政治制度的起源和发展;第三个值得去的展厅是中华历史厅,这儿展出的是中国古代政治制度的起源和发展。不过,对这部分内容,赵汀阳另有两本专著来讨论,分别是《天下的当代性》和《惠此中国》,我在“每天听本书”都解读过,这里就略过不提。

本期音频,我们就跟随赵汀阳的指引,主要去看看第一、第二个展厅中,有哪些不能错过的展品,它们的重要价值在哪里,它们又留下了什么难解的问题。我相信,听完赵汀阳的导游讲解之后,你一定会对政治的本质,以及像民主、法治等西方政治制度的关键要素,有一个更深的理解。

好,话不多说,下面就进入第一个展厅,看看古今中外的思想家对政治起源问题是怎么思考的。

我们还得从《坏世界研究》这个书名开始说起。为什么赵汀阳说这是一个“坏世界”?因为他认为人类社会面临两个根本性的限制条件:第一,资源有限;第二,人性自私。只要这两个限制条件不变,赵汀阳眼里,人与人之间就一定会为了权力和利益而明争暗斗,世界就只能是坏的。

那么,有没有可能为一个“坏世界”,建立起一个好的制度呢?事实上,这不仅仅是赵汀阳关心的问题,也是古今中外的先贤大哲都在苦苦思索的问题。

比如中国儒家,就把希望寄托在道德上。儒家想用道德去改造人性,用道德规范去约束人性,让人变得没那么自私。不过,这招好像不太管用。人性自私的力量过于强大,相比起来,道德规范苍白无力。当道德规范和自身利益冲突时,人们只会对规范阳奉阴违,变得更加伪善。

也就是说,儒家解决不了“见利忘义”的问题。那么,能不能干脆让人们见不到“利”呢?这就是老子提出的解决方案:让生活回归到极其简朴的水平,社会中根本没啥可争的东西,也就不争了。老子的方案有点釜底抽薪的意思,但它的前提是,人类社会的经济水平永远不进步,这显然也是不可能的。

看来,道德解决不了争斗问题,取消利益又不可能,那就只能由政治出场来解决。政治不试图去改造人性,而是在承认人性自私的前提下,设计一套制度来分配权力和利益。那么,人类最初的政治制度到底是怎么出现的呢?

对这个问题,17世纪的英国哲学家霍布斯有一个著名假设。他认为,人类社会的自然状态是“一切人对一切人的战争”,也就是说,每个人都是原子化的个人,人与人之间不信任、不合作,而且相互敌视、冲突不断。最后,人们再也受不了这种极度不安全的“自然状态”,于是不得不寻求合作,订立了一系列社会契约,这就是政治的开始。赵汀阳把这个观点叫做“霍布斯假设”。

那么,“霍布斯假设”有没有道理呢?赵汀阳认为,作为一个政治分析框架,它的优点和缺点都很明显。优点是,霍布斯充分考虑了人类社会可能存在的最坏情况,也就是每个人都极度自私、相互为敌的“自然状态”。一种政治理论,必须把最坏的情况考虑进来,否则就没有普遍的解释力。

但同时,“霍布斯假设”也有缺点,这个假设存在一个极大的推理漏洞,就是,即使人们忍受不了无止境的冲突,也并不一定通过合作来解决。更有可能的情况是,如果一方有绝对实力,就直接消灭对手;如果谁也没有绝对实力干掉对手,就划定各自的势力范围,相互回避,各过各的。在自然界,像老虎、豹子、熊等大型食肉动物的同类之间,就普遍采取这种策略。所以说,从冲突并不必然走向合作。

除非,某个社会的运气特别好,出现了一个拥有绝对实力的强者,但他竟然不尚武力,反而大力推广合作,这样人们才有可能认真地考虑合作问题。为什么必须是一个强者呢?显然,如果是一个弱者跳出来呼吁说,大家要合作不要冲突,没人会理他。但是,出现“强者+圣人”的概率太低了,不可能作为合作的基础。赵汀阳说,这导致“霍布斯假设”的解释力太弱,不能自圆其说,这是它的一个致命缺陷。

那么,有没有办法修正这个缺陷呢?赵汀阳的答案是有,这个思路是由中国儒家的荀子提出的。我们知道,孟子相信人性本善,而荀子与他针锋相对,认为人性本恶。在这一点上,荀子与霍布斯不谋而合。荀子认为,是每个人私心私欲的无限膨胀导致了乱世,而政治的根本目的就是“去乱求治”,也就是霍布斯所说的从冲突到合作。但是,荀子假设的政治初始状态与霍布斯有一个关键的不同。

荀子说,“人生不能无群”。意思是,人生来就是群居动物。作为个体的人,力量是如此弱小,和老虎豹子没法比,根本没办法在自然界独自存活。人要活下去,必须要组队打怪,所以说,不存在霍布斯想象的完全原子化的个人。这样一来,“霍布斯假设”的缺陷,也就是从冲突推不出合作的问题,就解决了。在荀子看来,人本来就是先有合作,然后才在合作中起了冲突。

为什么合作会导致冲突呢?通俗点说,荀子认为,合作带来了集体收益,但在分配收益的过程中,每个人都想多吃多占,所以开始有了矛盾冲突。随着冲突越来越大,合作逐渐瓦解。但是,一旦发展成了全面冲突,天下大乱,每个人作为个体又无法自保,所以,人们又不得不想办法重新开始合作。这就是荀子认为的政治初始状态,赵汀阳把它叫做“荀子假设”。

赵汀阳认为,“荀子假设”适合解释一个国家的国内政治怎么形成,而“霍布斯假设”更适合解释国际政治的形成。在赵汀阳看来,目前世界各国之间,仍然处于霍布斯所说的各自为政的“自然状态”,国际政治的底层游戏规则,仍然是强者为王。如果把荀子和霍布斯的理论结合起来,形成一个所谓“荀子—霍布斯假设”,就可以比较完整地描述人类社会的政治初始状态。

“荀子—霍布斯假设”指出了一个深刻的道理,就是,人类之所以从冲突走向合作,根本不是出于想象中的道德目的,而是因为人类意识到,合作能够比冲突带来更大的利益。而要合作,就必须克服自己的私心私利,也就是说必须讲道德。从这个角度说,讲道德必须有利于人们获得生存优势,否则,如果讲道德的人处处吃亏、永远吃亏,那么讲道德就不是一个可行的策略。

那么,如何证明讲道德是一个好的生存策略呢?根据现代博弈论的观点,如果是一次性博弈,讲道德的人必然被算计,道德策略不可行。但如果是多次重复博弈,一开始,人们由于相互算计,必然落入囚徒困境,也就是对双方都不利的一种局面;在后续博弈过程中,人们会尝试用其他策略来达成合作,这时候,讲道德就有了优势。

怎么证明这一点呢?美国博弈论专家阿克塞尔罗德,曾经设计了一个计算机仿真游戏,让各种博弈策略彼此混战上百万个回合,看谁能胜出。游戏结果出人意料:所有的“好人策略”,也就是更愿意合作、从不首先背叛的道德策略,在得分上遥遥领先;而所有的“坏人策略”,也就是总想着通过背叛来单方面捞取好处的不道德策略,都输得很惨。换句话说,这个游戏证明了,在多次重复博弈中,讲道德才是最优生存策略。

这样一来,在理论层面问题似乎被完美地解决了:人们为了获得生存优势,就必定从冲突走向合作,也必定会讲道德。于是,世界大同,人间再无纷争。但 这显然不是事实。如果一个理论与现实不符,那肯定不是现实错了,而是理论出了问题。错在哪儿呢?赵汀阳认为,这个博弈游戏的根本漏洞在于,它的规则过于理想化,和现实世界有很大的差异。比如,所有人都是“杀不死”的,永远有卷土重来的机会;再比如,所有人的每次出招都是公开的,没有机会“暗算”别人。这些规则其实是明显偏袒好人策略,而削弱了坏人策略的威力。

其实,关于政治初始状态的思想实验,除了刚才说的“荀子—霍布斯假设”和阿克塞尔罗德的博弈游戏,还有很多,比如美国著名学者罗尔斯提出的“无知之幕”等等,这里就不再一一讨论了。

你只要知道,政治的初始状态问题,也就是人类是怎样从冲突走向合作的,是政治哲学领域的一个大问题。同时,这也是一个开放问题,它没有标准答案,而是有多种可能的解法。可以说,人类的每一种文明,都给出了自己的解法。

好,到这儿,相信第一个展厅里的精彩展品,已经给你留下了深刻印象。接下来,请移步到第二个展厅,我们一起来看看,历史上的西方文明是怎样来解这道题的,也就是说,西方政治制度实际上是怎样开始、怎样发展的。在这部分,我们会跟随赵汀阳的讲解,来看看民主、法治等重要政治制度的优点与不足。赵汀阳认为,对政治问题来说,本来就没有完美的答案,而只有动态正确的解法。

英文中,政治“politics”这个词,源于古希腊语的城邦“polis”。这表明,西方文明对政治的理解最早源于希腊的城邦。关于城邦的意义,亚里士多德有句著名论断:“人天生是政治动物,……城邦之外,非神即兽。”可以看出,亚里士多德对人的理解,更接近于荀子而非霍布斯。

赵汀阳认为,古希腊城邦给现代政治留下的最重要遗产,是民主制度。但要注意,古希腊城邦的民主,与现代西方民主有很大的不同。现代西方民主的主要形式是投票选举,而在古希腊城邦,民主的主要形式是随机抽签和公共讨论,投票只起辅助作用。

以雅典为例。它的最高行政机构叫做500人议会,这500人由全体雅典公民随机抽签产生;同时,设9名联席执政官,这9人从500人议会成员中随机抽签产生;除此之外,雅典城邦的各级政府官员和法庭陪审团成员,也都由抽签产生。唯一的例外是雅典的最高军事机构,它由各部落推举的10位将军组成。毕竟,指挥行军打仗是极为专业的事情,而且事关生死,外行无法胜任。

除了抽签制,还有公民大会,城邦的所有大事都必须由公民大会决定。公民大会每年举行10次重要会议,和几十次普通会议。每个公民都有权在会上发表意见、公开辩论,把需要决定的事情充分讨论之后,再投票决定。

概括起来,雅典城邦民主的具体运作模式是:如果是任命官员,就用抽签决定;如果是决定事务,就提交公民大会讨论,然后再投票决定。所以说,城邦民主是由抽签、公议和投票三种形式结合的复合民主。

搞抽签制的民主看似不靠谱,但是,它能够保证每个人中选的几率相等,也就是让每个人享有实质性的平等。不过,古希腊人显然意识到了一个问题,就是抽签虽然能够保证平等,却并不能保证决策的正确性。民众可能因为无知,或者受到误导,而做出对自己不利的决定。说到底,民主的最终目的不是“民众自己来选择”,而是“民众能够选择对自己最有利的事情”。

那怎么才能做到这一点呢?古希腊人想出的办法,是公议制度,也就是公共讨论。公民除了可以在公民大会上发表意见,还可以在城邦的广场上,宣传、交流、辩论各自的意见。这样一来,等于建立了一个言论自由的意见广场,人们可以把不同意见放在一起比较,分析它们的优劣,从而明白什么是好的、什么是坏的,然后去选择那些真正好的事情,民主的难题也就迎刃而解了。

赵汀阳认为,古希腊的公议制度是一个理想制度,但问题是,人性并不理想,达不到这个制度所需要的水平。于是,公议制度在实践过程中严重变形走样。

按照公议制度的设计,所有人都可以自由发表意见,并且所有意见都享有平等地位。从逻辑上说,这就必然导致各种意见鱼龙混杂、良莠不齐。这本来不是问题,因为在理想状态下,人们可以通过理性对话,找到真知灼见,“择其善者而从之”。但实际情况却是,每个人都觉得自己最有道理,每个人都想争夺话语权,谁也说服不了谁。于是,人们陷入意见的混战,不但不能达成共识,还往往相互仇恨,从意见分歧走向社会分裂。

更麻烦的是,既然没有什么绝对标准来判断意见的高下,那么,某个意见能否胜出,关键就在于有没有高超的表达技巧。于是,“修辞术”在当时大行其道。什么是“修辞术”呢?亚里士多德说,修辞术就是“一种能在任何一个问题上找出可能的说服方式的功能。”修辞术不关心什么是真正的对与错、好与坏、善与恶,它只关心有效的说服方式,也就是如何用语言的力量来操纵人心。

当时,一些政治煽动家就是借助修辞术的强大威力,故意去炒作各种意见,既迎合公众欲望,又挑起公众情绪。相比起来,朴素的真理根本竞争不过那些精心包装、专攻人性弱点的错误意见。于是,在意见市场上,就出现了今天经济学家常说的“劣币驱逐良币”,各种低劣浅薄的意见漫天飞,雅典人根本无法从中分辨真相。

这就是为什么,苏格拉底对“修辞术”深恶痛绝,决心用“辩证法”来对抗修辞术,用逻辑和知识来检验意见的真伪。但是,苏格拉底没有成功,反而因言获罪。无论如何,古希腊城邦的民主实践,以及古希腊哲学家对民主制度的反思,都给现代社会留下了宝贵的思想资源。

除了民主,西方现代政治制度的另一大支柱是法治。民主传统来自古希腊城邦,那法治传统又来自哪里呢?答案是,罗马帝国。

提起罗马帝国,给我们的印象是,这是一个战力超强的军事大帝国。在全盛时期,罗马帝国控制了大概590万平方公里的土地,把地中海变成了它的内海,是古代历史上影响力最大的帝国。

罗马人崇尚武力,他们相信,成功的武力征服本身就证明了帝国的优越性,以及帝国统治的合法性。不仅如此,罗马人还把军人品质,比如勇气、力量、尊严、荣誉感等等,上升到了美学高度。罗马人热衷于斗兽,不是因为他们对杀戮本身感兴趣,而是为了追求这种强烈的美感。

听到这儿,你可千万不要以为,罗马帝国就是以武力平天下。其实,罗马帝国有一个非常重要的制度创造,就是开创了法治传统。历史上的强者都面临一个难题,就是,军事征服之后,该如何去统治,才不会引起反抗?罗马人的答案是:创造一种对所有人都有效的公正法律。

罗马人相信,只要法律能够对被征服地区的民众一视同仁、公正治理,那么他们就会失去反叛的动力。其中的道理在于:只要法令是明确可信的,它清晰定义了每个人成功的条件和机会,那么,人们就会去琢磨在这个游戏规则下的最佳策略,而不是去掀桌子推翻游戏。在这一点上,罗马的法治思路和中国先秦法家的主张是相通的。

不过,罗马法比秦国法律要成熟得多,不但区分了公法和私法,还创造了市民法和万民法,已经具有了现代法律体系的基本框架。罗马法基本覆盖了当时生活中的所有事务,社会不再需要法律之外的其他规则,这是非常简洁的治理方式。

所以说,罗马不但是个军事帝国,还是个法律帝国。它以武力摆平各地,然后以法律统一治理社会,让归顺帝国的各个地区、各个民族、不同信仰的人,获得一个新身份——罗马帝国的合法臣民。当所有人都变成了“罗马人”,就不会有人再想着闹独立了,罗马就实现了和平统治。

只是,罗马帝国算漏了一点。法律统治让帝国的各族人民多了一个“罗马人”的新身份,却并没有让他们抛弃旧身份和原有的价值观。各族人民在精神上仍然是各过各的,没有被整合成一个真正的统一体。换句话说,罗马帝国还不懂得精神政治和心灵统治的重要性。这个任务最后是由谁完成的呢?是基督教。

赵汀阳认为,罗马帝国一开始对基督教大肆迫害,很可能就是看到了基督教在抢夺人心方面的巨大威胁。在精神气质上,罗马追求卓越、崇尚强者,而基督教提倡平等、给弱者以安慰。显然,相比罗马帝国,当时的基督教观念是更容易获得普罗大众的支持的。

赵汀阳指出,罗马帝国时代,基督教更厉害的一点,是能够再造人的心灵。“基督徒”和“罗马人”不一样,它不是信徒在原有身份之外的另一个身份。基督教鼓励信徒抛弃原有身份,放下家庭、社会关系和共同体,而只认“基督徒”这个唯一的新身份。比如,在《圣经·新约》里,耶稣说:“凡是为了我和福音的缘故而撇下房屋、父母、兄弟和财富的人,必得到百倍的回报。”“若不恨自己的父母、妻子、儿女、兄弟姐妹和自己生命的,就不能作我的门徒。”这样一来,基督教就用新的精神身份,取代了各种地方性的精神身份和价值观。

可能正是看到了基督教的巨大威力,罗马帝国最终把基督教立为国教:由帝国管理肉体,由教会管理心灵。从此,“罗马人”与“基督徒”的双重身份认同,成为了西方的身份标记,一直持续到今天。只不过现在“罗马人”扩大成了“西方人”,而基督教扩大成了西方价值观。

好,以上就是第二个展厅中几个最重要的展品了:民主、法治和意识形态。它们的历史久远,可以分别追溯到古希腊城邦、罗马帝国和基督教,它们也构成了现代西方政治领域的关键要素。

下面,我们来简单回顾一下这次看展的主要收获。

赵汀阳认为,人类社会面临两个根本性的限制条件:资源有限和人性自私。在这两个限制条件下,人人相争、相互冲突,而政治要解决的根本问题,就是要化冲突为合作。在第一个展厅中我们看到,古今中外的思想家们做了各种思想实验,来探讨政治的起源过程。在第二个展厅中,我们通过回顾西方历史,来考察西方文明为解决政治问题而发明的各种制度。历史的答卷并不完美,它在解决问题的同时也制造了更多的问题,但它也带来了重要的线索,提示我们去思考更好的解法。

最后,我还想和你分享一点赵汀阳对政治本质的思考。

一般认为,现代政治思想是由15世纪的意大利学者马基雅维利开启的。在马基雅维利之前,人们认为政治应该追求高尚的道德目标,甚至把政治哲学看成是伦理学的一部分。而马基雅维利却说,这是一个谎言。政治家不用背负任何道德包袱,如果需要,可以背信弃义、不择一切手段去实现政治目标。对马基雅维利的主张,一开始,人们觉得惊世骇俗、难以接受;后来,又觉得他说得好有道理,简直是微言大义。

不过,在赵汀阳看来,如果仅仅从博弈策略上说,马基雅维利的招数并不高明,大概相当于阿克塞尔罗德游戏当中的“坏人策略”。这类策略往往只在一次博弈的时候有效,而在长期重复博弈中大概率会失败。

如果从对政治本质的理解来说,马基雅维利更是错得离谱。的确,人性自私和相互争斗,是人类社会的基本事实。但是,人类之所以思考政治问题,不是为了研究怎样把斗争进行到底,而是为了想办法化冲突为合作,创造一个利益共享、幸福共享的世界。归根结底,“世界是坏世界,但思想不能是坏思想。”

撰稿、讲述:徐玲 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.政治的初始状态问题,也就是人类是怎样从冲突走向合作的,是政治哲学领域的一个大问题。目前比较好的理解框架是“荀子—霍布斯假设”。

2.民主、法治和意识形态等西方政治传统,可以分别追溯到古希腊城邦、罗马帝国和基督教,它们也构成了现代西方政治领域的关键要素。