《从贝鲁特到耶路撒冷》 云也退解读

《从贝鲁特到耶路撒冷》| 云也退解读

关于作者

托马斯·弗里德曼是《纽约时报》的专栏作家,美国政治评论家和纪实作家,曾三次赢得普利策奖。他的作品《世界是平的》作为对互联网时代的一份全面而有力的分析,2004年出版后就畅销全球。而《从贝鲁特到耶路撒冷》是弗里德曼最早、也是最重要的纪实性代表作,至今仍然是了解中东问题的必读之作。

关于本书

本书在1989年出版后,弗里德曼立即被誉为西方世界观察和分析中东政治的第一人,这本书也成为了解中东问题的必读之作,至今依然不能被取代。

核心内容

作者描述了从1970年代末以来,黎巴嫩、以色列两个国家的境况,巴勒斯坦解放组织在黎以两国关系变化中所起的作用,以及以巴矛盾的前因后果,记录了中东政治是如何随着黎以关系的变化而一步步陷入僵局的。

你好,欢迎每天听本书,本期为你解读的是美国著名记者托马斯·弗里德曼的作品《从贝鲁特到耶路撒冷》。这本书是弗里德曼最早、也是最重要的纪实性代表作。1989年,这本书出版后,弗里德曼立即被誉为西方世界观察和分析中东政治的第一人,这本书也成为了解中东问题的必读之作,至今依然不能被取代。

黎巴嫩和以色列,都位于地中海东岸,是中东地区两个相邻的国家,但两国间的边界从来没有明确过。自从1970年代中期以来,两国就长期处于敌对状态,在1982年爆发过一次大型战争,小规模的边境冲突不计其数,这种关系成为中东不稳定局面的一个重要体现。就在2018年6月中旬,黎巴嫩总统奥恩发布声明说,黎巴嫩会随时准备应对以色列对边界的进攻,到了月底又有消息称,以色列再次拒绝了黎巴嫩方面提出的领海分割线方案。我们几乎每个月都会看到这样的新闻,中东的这两个国家似乎一直都在争斗。

那黎巴嫩和以色列之间的纷争,就是因为边境划分不明吗?原因并没有这么简单。事实上,他们之间的纷争跟各自的国情有关,也与巴勒斯坦地区无法解决的领土争端相牵连。从1970年代后期以来,黎巴嫩的内乱引发了巴勒斯坦解放组织的活跃,进而又引起了以色列的军事行动。以色列进攻黎巴嫩,尽管取得了胜利,但自己国家内部也因战争陷入了动荡,政府深陷危机。同时,黎巴嫩方面也形成了新的反以色列的力量,让黎以两国自此冲突不断,延续至今。此外,以色列境内的巴勒斯坦人也在这期间积聚起了对以色列的敌意,不久之后就发动了连续起义,要求夺回属于自己的土地。总之,这几支力量互相绞缠在一起,任何一方的动态都会引起连锁反应,彼此的敌意不断加深,让中东和平的前景变得十分黯淡。这本《从贝鲁特到耶路撒冷》,写的就是从1970年代后期到1988年间,中东政治如何随着黎以关系的变化而一步步陷入僵局的。

这本书的作者托马斯·弗里德曼,是美国政治评论家和纪实作家。他的作品《世界是平的》作为对互联网时代的一份全面而有力的分析,2004年出版后就畅销全球。而《从贝鲁特到耶路撒冷》是弗里德曼最早、也是最重要的纪实性代表作,就像我们一开始说的,这本书至今仍然是了解中东问题的必读之作。

弗里德曼之所以会写出这样一本书,跟他的工作经历直接相关。1979年,弗里德曼被合众国际社派驻到黎巴嫩首都贝鲁特;两年多后,他入职《纽约时报》,再次被派到贝鲁特,担任该报驻中东记者;后来到了1984年,他又调任以色列首都耶路撒冷,担任报社的中东办事处主任。他亲眼见证了从1979年到1988年这将近十年里,黎以两国之间结下的仇恨,并且将这种仇恨放在中东历史和政治现实的背景下做了细致的探索和分析,最后写下了这本《从贝鲁特到耶路撒冷》。

接下来,我就从以下几个方面来给你解读这本书的核心内容:

首先,我先向你介绍下1980年代初黎巴嫩的社会和政治景况,分析这个国家为何长期陷入内战。然后,我们再讲一讲同期的以色列处于怎样的状态,解释它为何同样处在分裂的隐患之中。

接着,我要说一说巴勒斯坦解放组织,它在黎以关系和整个中东困局中处于一个怎样的位置,起到了怎样关键的作用。同时,我们也要了解一下以巴双方的根本矛盾是什么,以及中东和平为什么遥遥无期。

介绍完书里的这些核心内容,最后我们再一起跳出书外,了解一下作者在这本书中所体现的立场。同时也简单地看一看,在这本书所叙述的历史时期之后,黎以关系以及中东政治局势又发生了一些怎样的变化。

首先,我们来看一看书中所写的黎巴嫩。

弗里德曼是1979年6月和妻子一起,乘坐四个小时的飞机,从日内瓦抵达贝鲁特的。一到机场,他就看到了机场大楼被打碎的玻璃窗、墙上的弹痕、来来往往的武装警卫,他的两条腿都哆嗦了起来。很快,他就见识到了这个城市的画风。比如,一次在去贝鲁特机场的路上,他乘坐的出租车因为堵车而停了下来,突然间,他看到四个别着手枪的人把另一个人从一幢房子里拽出来,塞进一辆等候在那里的汽车,他还和那个受害者的目光对视了一下。弗里德曼感到后背都发凉,但是司机自始至终若无其事,显然对这样的事情早就见怪不怪了。刚到贝鲁特不过几个星期,弗里德曼租住的公寓就被人炸了,他的房东有好几个孩子都被当场炸死,官方宣称这起事件是因为一些巴勒斯坦难民争夺一间公寓引起的,结果殃及无辜。

弗里德曼开始艰难地适应这种每天都会遇到暴力事件的环境。他说,在贝鲁特工作的五年,听闻的暴力事件没有最惨,只有更惨。其中,他亲眼所见的最惨的一次,是在1982年8月。当时黎巴嫩和以色列正在冲突之中,以色列战斗机炸毁了西贝鲁特的一幢8层楼房,一位妇女从外边回来发现全家被埋,当时就快疯了,过了一个半小时,附近又引爆了一枚汽车炸弹,那位刚刚幸存的妇女正好站在车边上,也死了。弗里德曼采访过的汽车炸弹案有十多起,但只有一二起的罪犯事后被认出、逮捕或者受到惩罚。也就是说,人们不仅得提心吊胆,提防着随时可能降临的暴力,而且在遭到暴力伤害之后,也无法指望司法力量来维护正义。因此,在黎巴嫩人的舆论中,阴谋论永远大行其道,人们传说某某惨案是以色列人、叙利亚人、美国人、苏联人在背后操控的结果,反正跟黎巴嫩人无关。这种无法证实或证伪的传闻能让人稍微安心一点。

暴力无处不在的氛围所带来的心理后果,就是麻木,只要自己还没有受害,就能淡然地对待别人的受害。在街上,路人若无其事地在商店里买东西,透过橱窗就能看到有两伙暴徒正在拔枪相向。发生了一起汽车炸弹爆炸案后,人们互相问的不是“谁干的”或者“死了多少人”,而是“美元汇率会受什么影响”。正常国家的电台播报交通信息,黎巴嫩的电台播报的则是最及时、最完整的街况:哪里发生了爆炸导致路况拥堵,哪里有人在械斗,哪里警察正在追捕嫌疑犯。1983年平安夜,弗里德曼参加了一次晚宴,可是楼下有武装力量正在交火,宴会被迫推迟,客人都惊惶失措,女主人却淡定地说:你们都饿了吧?想现在就吃还是等停火之后?

弗里德曼曾以自己为例讲述了这一点。他说,1982年的夏天,他正在位于西贝鲁特的路透社驻黎巴嫩新闻办公室写稿子,突然间,街对面的公园响起了机关枪声。另一个美国记者新来不久,大惊失色地说,“你看到了吗?有个民兵正在用机关枪对什么人扫射!”对此,弗里德曼只是稍微抬一抬眼,说:“他朝你开枪了吗?朝我开枪了吗?没有,所以请别打扰我,行吗?”

黎巴嫩为什么会变成这个样子呢?书中介绍说,这个国家原本被称作“中东瑞士”,是一个有山、有钱、有多种文化的国度。在第一次世界大战之后,黎巴嫩的马龙派基督徒,联合其他几个基督教小集团,在当时管辖黎巴嫩的法国的认可下,建立起了一个现代共和政府。在这个国家里,基督徒占据人口的一半以上,而穆斯林则占人口的少数,政权一直由基督徒稳定地操控。但到1970年代初,局面发生了变化,穆斯林人口上升,基督徒人口下降到只占总人口的1/3,穆斯林便要求实施政治变革,加强穆斯林总理的作用,基督徒强烈抵制。

双方对于黎巴嫩应该是一个怎样的国家完全没有共识,从一开始就没有表露出分权合作的诚意,更没有起码的信任可言,而是互相认为对方要把黎巴嫩变成他们自己的国家,于是分歧很快激化,双方采用了最原始的手段——暴力——来解决分歧,让对方屈服就范。双方都建立了民兵武装,其中,马龙派基督徒建立的长枪党,尤其以行动冷酷、手段残忍而臭名昭著。更有甚者,两派势力在争斗中都会拉外援来支持自己,比如巴解组织、叙利亚人甚至以色列人,使得局面更加混乱。除了基督徒和穆斯林的矛盾,穆斯林内部也分裂成了逊尼派和什叶派。书中说,逊尼派普遍比什叶派更富裕,也更有文化,但两者之间有着宗教理念上的根本差异。1984年2月,什叶派发动暴动,贝鲁特陷入战火,几乎每天,弗里德曼都有过一听到枪炮声就钻到床底下的经历。到了4月,城内的美国人都被海军陆战队的直升机接走了,弗里德曼则一直到6月1日才走,离开贝鲁特前往耶路撒冷。

对贝鲁特,弗里德曼有一句总体评价,他说,这里的每个人都是无人记录的受害者,“不管你是怎样的生活,不管你生活得好坏,是罪人还是圣人,全然没有关系。那里的男女都会经受一次、两次、甚或三次伤心的悲剧,然后还要遭到更多的苦难。”

说完了黎巴嫩,接下来,我们要看看作者眼里的以色列又是什么样子。

弗里德曼是坐汽车从贝鲁特去耶路撒冷的,他看到的以色列是一个管理水平很高的国家:不论在边境还是在公共场所,都有周到的安全检查,从城市到乡下处处秩序井然,香蕉园一排排十分整齐,集体农庄的住宅疏密有致,道路笔直,中间的白线也是很新的。以色列还是一个很有凝聚力的国家。弗里德曼说,在以色列,每一个人受害都是全国性的事件,死亡被赋予了极其隆重的意义。每年以色列独立日的前一天,是专门为在历次战争中丧生的以色列人设立的纪念日,到了那天,国家从北到南,每一个角落都拉响警报,公路上的每一辆车都停了下来,司机打开车门跳出去,在路边立正,直到警报结束。在耶路撒冷市中心,人们“冻结”在人行道上,在午餐桌旁,在教室里,在坟墓旁,所有人都在肃立,陷入到看不见也听不着的往事里。

但是,当弗里德曼深入到以色列社会之中,他就发现,以色列人并不团结,而是随处都有人在对抗,在争辩。例如在1987年的一天,弗里德曼在耶路撒冷的一个广场,看到两个年轻人正在与一群人辩论,他们手里举着标语,上面写着“结束占领,刹住以色列的残暴行为”。辩论的重点,是以色列应不应该独占巴勒斯坦整个地区,用的词汇也很老,弗里德曼说,他已经听过很多次了。当他了解了这个国家的各种声音后,他觉得以色列和黎巴嫩其实有一个很大的共同点,那就是,和黎巴嫩一样,以色列同样必须回答一个最根本的问题:我们要一个怎样的国家?国家的权力分配是怎样的,价值观又是怎样的?

在黎巴嫩,由于人口和社会方面的变化,这个问题浮现了出来,并且迅速演变成严重的暴力冲突;而在以色列,政府里的各个派系同样各执一词,从来就没有达成过共识,而且,不同派系的分歧也不时地有从文斗发展到武斗的趋势,也就是说从唇枪舌剑的辩论,演变到各自纠集一帮人上街斗殴。这种各执一词,和黎巴嫩的内战一样,都有复杂的历史原因。

在1948年建国前夕,以色列的政治领导人确立了他们的目标,这个目标比黎巴嫩的马龙派基督徒更加具体:第一,要建立一个犹太人的国家;第二,要建立一个民主国家;第三,要占领记录在《圣经》里的以色列人的所有土地。但是,这三个目标只能满足前两个,第三个则无法实现,因为以色列的土地上生息着原住民,即巴勒斯坦阿拉伯人,根据1947年11月的联合国决议,以色列只能得到一半领土,另一半要保留给巴勒斯坦人。因此,从1948年到1967年,以色列满足于前两个目标,并通过艰苦的建设逐渐繁荣起来,但到了1967年6月,以色列跟周围的阿拉伯国家打了一场“六日战争”,一举把约旦河西岸和加沙地带这两个原本保留给巴勒斯坦人居住的地区也给占领了,从而占据了巴勒斯坦全境,把第三个目标也给实现了。

然而这样一来,巴勒斯坦人就成了一群失去家园的人,他们身份无着,既不是以色列公民,又不是周围阿拉伯世界的公民。如何处理巴勒斯坦人,对这个问题,以色列有三个选择:第一,是镇压巴勒斯坦人,但这就违背了民主的目标,因为民主社会不允许压迫任何一个少数人群;第二,是把巴勒斯坦人接纳为以色列公民,但这就给犹太人国家的目标带来了隐患,因为巴勒斯坦人会通过生育来扩大人口总量,最终有可能像黎巴嫩的穆斯林威胁到基督徒的权力那样,威胁到犹太人的优势地位;第三,是放弃一部分领土给巴勒斯坦人,自己的领土退回到1967年的六日战争之前,但是,已经获得的领土要是退出去,又要遭到国内保守势力的坚决反对。

由于三个目标始终无法兼得,以色列事实上执行的是一种视而不见的策略:忽略巴勒斯坦人,当他们不存在,从而维持现状。后来,当阿拉法特领导的巴勒斯坦解放组织,简称“巴解组织”,深入到中东政局之中,巴勒斯坦人掀起了民族独立运动,让以色列感到了来自国内和国际社会的双重压力。从1970年代末期起开始当政的右翼利库德集团,试图通过武力来压制巴勒斯坦人,结果既引起了与黎巴嫩的战火,又加剧了国内的不稳定,更让和平遥遥无期。

在分别介绍了黎巴嫩和以色列两国面临的困境后,弗里德曼又讲述了巴勒斯坦解放组织的由来。作为中东乱局中的一支活跃力量,自1970年代以来,它的活动对黎以两国之间最终酿成战争起到了直接的作用。

巴解组织是1964年成立的,宗旨是代表巴勒斯坦人的利益。1969年,阿拉法特当选巴解组织的领导人。但是,阿拉伯国家从来就没有齐心协力地帮助过巴勒斯坦人。1970年,约旦国王阿卜杜拉,就在内战中将巴解组织的游击队赶出了国境。然而,到了1970年代中期以后,阿拉伯国家纷纷给巴解组织提供资金和武器支持,让他们领导巴勒斯坦人,去跟以色列对敌。

这样一来,巴勒斯坦人正当的解放事业就变质了,他们争取建立一个国家、恢复祖先家园这种诉求本来是合理合法的,但现在,这个诉求变了味。巴解组织控制了中东地区的很多难民营,尤其以在黎巴嫩和约旦的难民营居多,他们把难民营用作自己的基地,来培育反对以色列的人员力量。这是一个令人痛心的情况,在难民营长大的巴勒斯坦孩子,本来是一些历史造就的受害者,应该得到更多的关心和帮助,但他们却从小就被灌输了仇恨以色列的思想,这种仇恨会滋生流血事件,却无法为他们换来家园和国际上的同情。与此同时,黎巴嫩人和约旦人也并不把他们当一回事。

1975年黎巴嫩内战爆发后,巴解组织的游击队作为外援,被黎巴嫩的穆斯林势力请进来对付马龙派基督徒。对此,阿拉法特欣然接受,他考虑在黎巴嫩创建一个对付以色列的大本营。作者弗里德曼认为,这种各有所图、互相利用的关系,实际上对双方的根本利益都没有好处,它只是引起了以色列方面的高度紧张,他们认为黎巴嫩庇护巴解组织,因此,1982年6月,以色列发动了对黎巴嫩的战争,要肃清黎巴嫩境内巴解组织的力量,对外打出的名义则是自卫。

弗里德曼当时在贝鲁特,全程报道了这场为期三个月的战争。他说,战争既没有提升以色列的安全感,也没有强化巴勒斯坦人的力量,增加他们向以色列索要生存权益的筹码,而只是造就了成千上万无辜者的伤亡。暴力只能换来暴力,无法换取和平。在战争之后,巴解组织的力量虽然遭到重挫,但巴勒斯坦人对于以色列的仇恨与日俱增,他们继续使用武力在以色列境内各地制造大小不一的伤害事件。最终,从1987年底开始,在约旦河西岸及加沙地带,巴勒斯坦人发起了成规模的反抗以色列的起义,一直到1993年9月才告停歇。这场旷日持久的大起义,史称“因提法达”,这是一个阿拉伯语词,意思就是起义、反抗或暴动。

弗里德曼认为,从一个长时段的角度来看,巴勒斯坦人和以色列人之间已经演变成了这样一种关系:它们一方拥有刀枪、石头和人肉炸弹,另一方拥有间谍、密探、杀手和法庭,双方活脱脱就像两个刁民,不知疲倦地嚷嚷说对方有多么十恶不赦,说自己的所作所为仅仅是自卫,是设法活下去,希望世界这个青天大老爷给他们做主。进而,弗里德曼分析了以巴双方坐下来和平谈判的可能,他说,只有在以色列感觉到自己别无选择的情况下,他们才会考虑认真听取阿拉法特和巴勒斯坦人的诉求,也只有在以色列觉得自己的安全得到充分保障的情况下,他们才会考虑让巴勒斯坦人主宰自己的土地,甚至在以色列的政府之中占有一席之地,而事实上,黎巴嫩战争和因提法达已经让以巴之间完全失去了信任的基础,因此,和平完全没有希望。

接下来,我们看一看在《从贝鲁特到耶路撒冷》这本书中,作者托马斯·弗里德曼所持的立场。

虽然用完全对等的篇幅,书写了自己在黎巴嫩和以色列两个国家的经历与思索,对两国的历史和现状分别提出了批判,还总结了两国各自应对中东困境担负的责任,但是,托马斯·弗里德曼也承认,自己很难不在情感上偏袒以色列。他说,作为一个美国犹太人,在成长的过程中,他一直是从一种富有神话和英雄主义色彩的角度来认识以色列的。以色列被描述成为一个从大屠杀的阴影中成长起来的英雄国家,犹太人是一个从人见人欺到受世界敬畏的励志故事;以色列扎根于强敌环伺的中东地区,在经济、科技和国防上都创造了举世瞩目的奇迹,而它取得的军事胜利都是自卫性质的,且因为在战争中尽力执行人道主义原则,而享有“武器的清白”的名声。

然而,这种幻觉,随着1982年9月16日到18日之间发生的萨布拉和夏提拉大屠杀事件而开始破灭。萨布拉和夏提拉是贝鲁特的两个难民营,1970年阿拉法特的巴勒斯坦解放组织将总部迁到贝鲁特后,萨布拉和夏提拉就是他们的主要基地之一。黎巴嫩战争打响后,时任以色列国防部长沙龙宣称,据他掌握的情报,这两个难民营里有巴解组织留下的2000至3000名游击队员,他命令以军包围萨布拉和夏提拉,但不进攻,而是利用长枪党对巴勒斯坦人的仇恨,让1500名民兵进入难民营,杀死他们看到的每一个人。然后,直到屠杀结束,以色列方面才假装震惊地宣布,他们刚刚发现长枪党一直瞒着他们,在难民营里杀人。

据红十字会的统计数据,大约有800~1000人死于这场屠杀。在查明真相后,弗里德曼说,他内心的感情起了变化。他说,以色列人号称自己的武器是清白的,但在现实世界里,以色列和他们的邻居一样,奉行最冷酷无情的准则,不仅要把自己眼里的仇敌赶尽杀绝,而且不惜采用最狡猾、最虚伪的手段。在大屠杀发生一周之后,弗里德曼作为唯一一名得到以色列允许的西方记者,去采访驻黎巴嫩的以军总指挥官德鲁里少将。他当着少将的面,用拳头捶着桌子质问:你们怎么能这么干?你们怎么敢说你们对当时的情况一无所知?少将没有回答,这表明他默认了。弗里德曼详细采访了这一惨案的来龙去脉,在《纽约时报》发表了长达四页的报道,篇幅超过了其他任何一家西方媒体。这篇报道后来也为他赢得了普利策国际新闻报道奖。

但是,弗里德曼又坦率地表示,他对以色列的愤怒和幻灭是一方面,而另一面则是难以割舍的以色列情结,因为他自己是一个犹太人,他总是希望能从以色列身上看到犹太人独一无二的优秀。例如,他在谈到以色列前总理梅纳赫姆·贝京的时候,说贝京是一个一心要振兴以色列的犹太人,他要向全世界显示犹太人的力量,犹太人的坦克、将军和军队。尽管弗里德曼用了一个讽刺的说法,说这些都是贝京的色情画,他需要这些东西来治愈关于犹太人衰弱无能的心理创伤,可是对弗里德曼来说,贝京的理想其实也未尝不是他自己的某种期待。

到这里,这本书的核心内容就给你介绍完了,我们最后再来简单回顾一下:

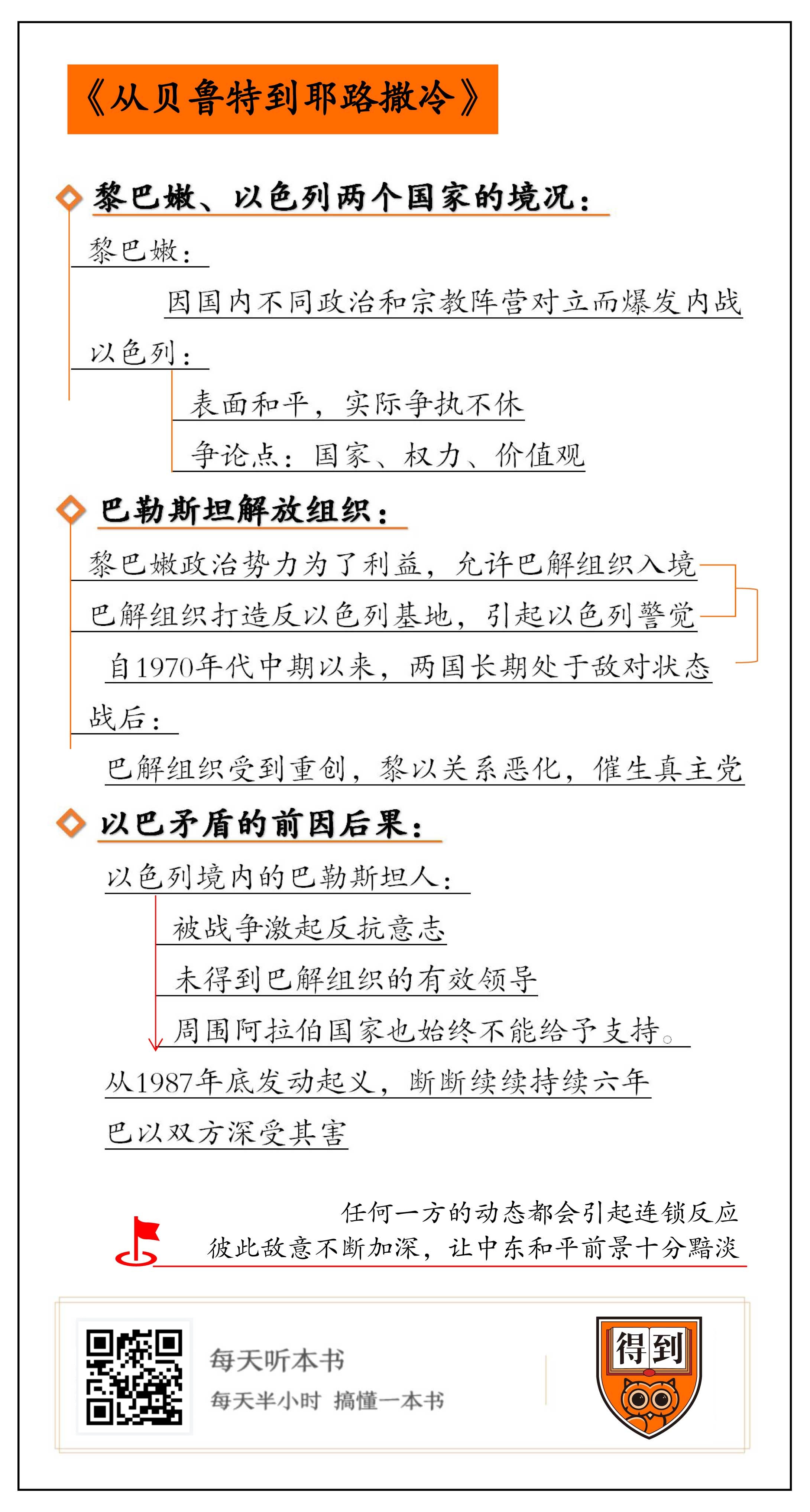

首先,作者描述了从1970年代末以来,黎巴嫩、以色列两个国家的境况:黎巴嫩因为国内不同政治和宗教阵营对立而爆发了内战,以色列虽然勉力维持着一个以犹太人为主导的民主政治体制,但对于如何安置境内的巴勒斯坦人、以色列应该拥有多大的领土、究竟要一个怎样的国家等等问题,人们站在各个立场一直争执不休。

接着,我们介绍了巴勒斯坦解放组织在黎以两国关系变化中所起的作用。黎巴嫩境内的政治势力为了自己的利益而让巴解组织入境,巴解组织则着手把黎巴嫩打造成反以色列的基地,这引起了以色列的警觉,最终在1982年夏秋之际,以色列打响了黎巴嫩战争。战后,虽然巴解组织受到重创,但黎以关系恶化,并且催生了以反以色列为宗旨的真主党,导致以色列在此后的二十多年间,边境一直不得安宁。

此外,我们还讲述了以巴矛盾的前因后果。巴解组织的活动,以及黎巴嫩战争的爆发,都激化了以色列境内的巴勒斯坦人的反抗意志,但他们并不能得到巴解组织的有效领导,周围阿拉伯国家也始终不能给予支持。最终,巴勒斯坦人从1987年底发动起义,断断续续持续了六年,不管是强大的以方还是较弱的巴方都深受其害。

总的来说,在《从贝鲁特到耶路撒冷》这本书中,弗里德曼对以色列、黎巴嫩、以巴和平及中东和平的前景,都给出了相当悲观的展望,后来的历史事实也基本证明了他的看法。

在1993~1994年间,以巴和平终于由于以色列方面的让步而迈出了重要的一步。以色列总理拉宾和巴解组织首领阿拉法特,在美国的斡旋之下,签订了历史性的《奥斯陆协议》。巴勒斯坦人在约旦河西岸及加沙地带成立了自己的权力机构,获得了有限的自治权,同时,以巴之间也基本确认了领土边界。然而,这份协议最终因为执行层面的千疮百孔而宣告破产,以色列的右翼势力继续在西岸建立定居点,而巴勒斯坦人也不会轻易放弃对以色列的敌意。2000年,巴勒斯坦人再次掀起一场因提法达,此后,在以色列政坛,鹰派的声音就稳步上涨,武力戒备一再升级。而在黎巴嫩这一方面,黎巴嫩的什叶派武装真主党也不时会向以色列境内发射火箭弹,2006年,黎以两国还爆发了一场边境冲突。到如今,以色列事实上已默认了与巴勒斯坦实现和平,以及在北部边境实现永久安宁,是毫无指望的事。

撰稿:云也退 脑图:刘艳 转述:徐惟杰

划重点

1.1970年代末以来,黎巴嫩、以色列两国因宗教、领土、国家定位等原因,各自出现了国内分裂。

2.由于巴解组织的介入,黎巴嫩与以色列两国关系恶化。

3.由于种种历史和现实原因,以色列与巴勒斯坦人的和解几乎毫无指望。