《乡下人的悲歌》 徐学勤解读

《乡下人的悲歌》| 徐学勤解读

关于作者

J.D.万斯出生于阿巴拉契亚山区的“铁锈地带”,他的父母离异,从小跟随母亲一起生活,母亲长年吸毒,不断出轨,但他克服家庭不利条件,成为一名海军陆战队成员,并考上了常春藤名校耶鲁大学。本书出版后,他成为畅销书作家和共和党的新星,被视为美国工人阶层的代言人。

关于本书

这是一本畅销百万册的回忆录,曾在《纽约时报》畅销书榜上“霸榜”80周,被《时代》周刊、《经济学人》《华尔街日报》《华盛顿邮报》等媒体争相报道,被比尔·盖茨、格里高利·曼昆等美国精英人物推荐,被视为解开“特朗普崛起之谜”的一把钥匙。根据此书改编的同名电影,于2020年11月在美国上映,导演系执导过《美丽心灵》《达芬奇密码》的朗·霍华德。

核心内容

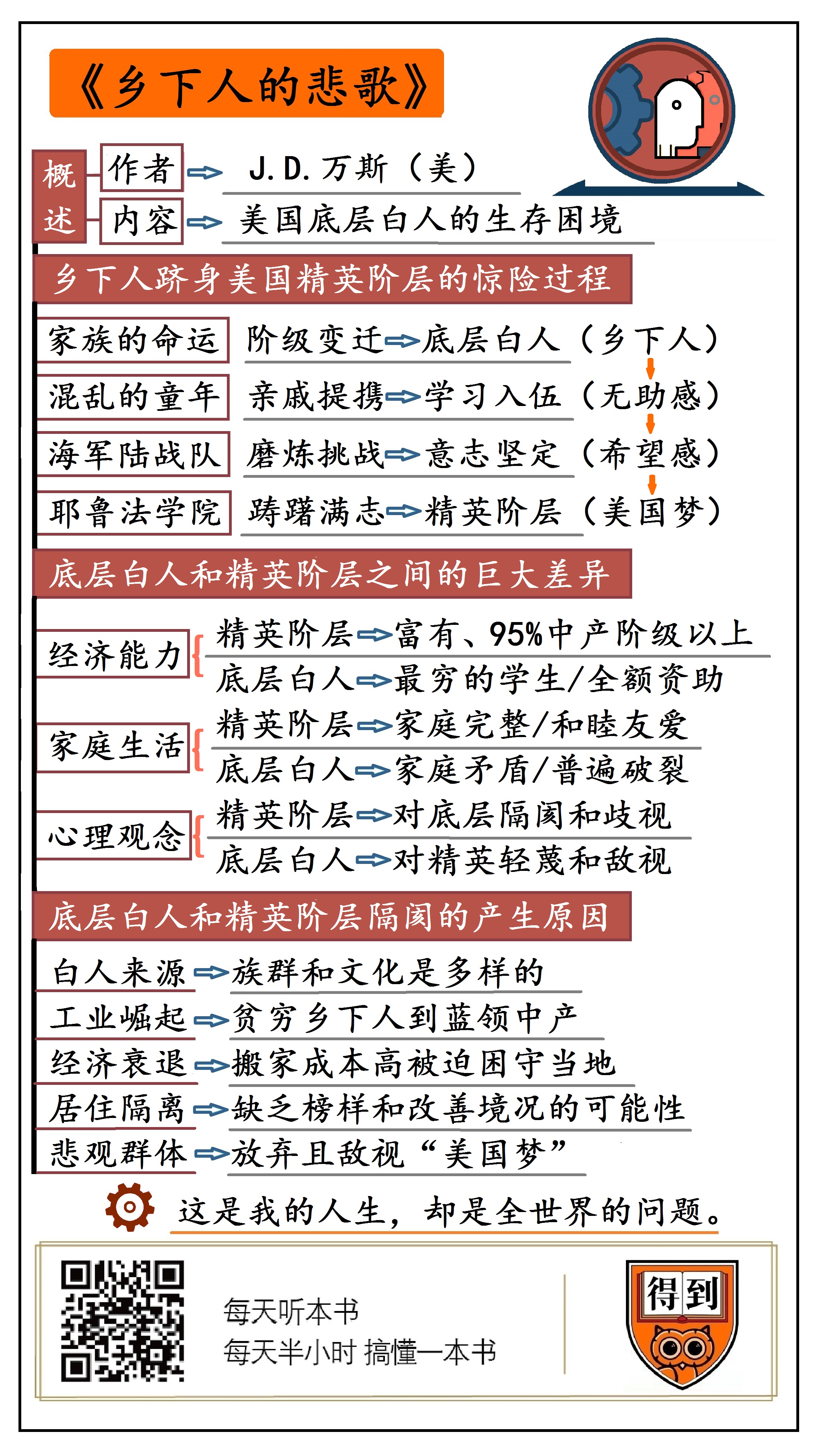

讲述了一个底层白人成功逆袭的励志故事。作者从一名备受歧视的乡下人成长为硅谷精英和著名作家,他始终以冷峻的眼光,审视着自己成长过程中遇到的各种社会问题,包括贫富分化、阶层流动、地域文化、宗教信仰、教育公平等等。他让我们看到底层白人和精英阶层之间存在的巨大差异,这种差异正在被世袭和固化,堪称美国版的寒门难出贵子。

你好,欢迎每天听本书。今天要为你解读的是一本来自美国的百万级畅销书,书名叫《乡下人的悲歌》。

它的作者J.D.万斯,是一名出生于美国阿巴拉契亚山区的普通“80后”,在书出版时,万斯才31岁,并没有取得过什么伟大的成就。但就是这样一个普通年轻人的回忆录,竟然引爆了海内外媒体和读者的持续热情,在《纽约时报》畅销书榜上“霸榜”80周,被《时代》周刊、《经济学人》《华尔街日报》等媒体争相报道,它被视为理解“特朗普现象”的一把钥匙。

这本书的英文原版,出版于2016年特朗普当选前夕,书里并没有直接写到特朗普,但它生动刻画了美国底层白人的生存困境,而正是这个群体的选票,成为将特朗普推上总统宝座的关键力量之一。近半个世纪以来,美国底层白人被主流社会忽视和抛弃,失去了原有的地位,挣扎在贫穷、暴力和毒品泛滥的泥潭里。他们的上升通道几乎被堵死,看不到出路,与主流社会的隔阂也越来越深,正是基于对现状的强烈不满,他们从支持民主党转而支持共和党。

比尔·盖茨在推荐这本书的时候说:“这是一本伟大的著作,它所讨论的重要社会议题,远远超过了万斯撰写这本书时的想象。”在这本书出版后的几年里,特朗普的拥趸有增无减,美国社会的族群冲突和价值观撕裂越发严重。

2020年11月,美国大选一波三折。恰在此时,由《乡下人的悲歌》改编的同名电影在美国上映,导演是曾执导过《美丽心灵》和《达芬奇密码》的朗·霍华德。大选的激烈对决,加上电影的热映,让人们重新关注这部回忆录,希望能从中找到理解美国艰难现状的答案。

那么今天,就让我们进入这本书一探究竟,看看这本“小人物”的传记是如何撬动一个个巨大的时代议题的。万斯通过回顾自己的奋斗史和家族命运史,让我们看到自二战结束后,美国底层白人工人阶级经历的变迁,他们从充满希望的中产阶级,逐渐沦落为对未来普遍悲观的社会边缘群体。

他们的故事与那些昂扬向上的“美国梦”恰好相反,他们像是一个被诅咒的群体,即便拼尽全力,也难以逃脱命运的种种恶意圈套。万斯是那个侥幸挣脱圈套的人,于是他为自己的族群写下了这首哀婉动人的“乡下人的悲歌”。那么接下来,就让我们从万斯的故事讲起。

我们知道,在美国东部,有一条连绵三千多公里的巨大山脉——阿巴拉契亚山。它是地球上最古老的山脉之一,经过亿万年的沉积演化,地下形成了丰富的煤、铁、石油等矿产资源。

工业革命后,这里成为美国重要的资源输出地,一些区位优势明显的地方,逐步发展成为钢铁城市或汽车城市。但1970年代以后,随着工业重心往南部和海外转移,这些一度繁荣的工业城市逐渐败落,形成了著名的“锈带”(也就是铁锈地带,Rust Belt)。而在另一些交通和信息更加闭塞的深山之中,则延续着更为彻底的贫穷。

万斯出生于俄亥俄州的钢铁小城米德尔敦,他的祖辈则来自毗邻的肯塔基州的杰克逊小镇,这两个地方都位于阿巴拉契亚山脉的西侧,那里的人自称乡下人(hillbilly),外人则轻蔑地称他们为红脖子(redneck)或者白色垃圾(white trash)。从万斯能记事起,小城米德尔敦的工作岗位就在不断流失,城市环境也在不断恶化,那里的人们逐渐失去了希望。

如果用一个词来形容万斯的童年,那大概就是“混乱”。他刚刚学会走路的时候,父母就离了婚,她跟着母亲和同母异父的姐姐一起生活。母亲当过护士,一生结了5次婚。她不断地出轨,不停地恋爱,频率高的时候,每隔几个月就会换一个伴侣。一个又一个的“临时爸爸”,像走马灯一样从万斯和姐姐的生活中闪过。他们的整个童年,都在跟着母亲不停地搬家。更不幸的是,万斯的母亲还染上了毒瘾,吸毒和贫穷就像一对如影随形的孪生兄弟,在当地极为普遍,万斯的家庭也就这样被一步步拖入深渊。

感情的失败,加上毒品的摧残,让万斯的母亲常常精神恍惚。她脾气暴躁,喜怒无常,经常打骂孩子。有一次,因为一点小事,她在路上把车飙到飞快,扬言要和车里的万斯姐弟同归于尽。姐弟俩吓得魂飞魄散,在车停下后,赶紧逃出了车子,母亲在后面疯狂地追赶。最后有人帮忙报警,母亲才被警察带走,她被指控为使用家庭暴力。但为了不让母亲蹲监狱,也为了让自己不被其他人收养,万斯并没有指认母亲的罪行,而是对警察说了谎。

在这样的家庭环境中长大,万斯的脾气和成绩都越来越差。他在第四个继父家里学会了抽大麻,长成了一个愤世嫉俗的少年,喜欢用拳头解决问题,遇到问题总觉得是别人的错。他对世界充满怨恨,恨自己不负责任的父母,恨自己不能穿名牌衣服,不能住大房子,也不能像其他孩子一样坐私家车上学,而得去挤公交。

如果一直按照这样的状态发展,万斯无疑会成为一个问题少年,他可能会像他的很多同伴一样早早地辍学,乃至染上毒瘾,走上犯罪道路。幸运的是,万斯的外公和外婆,给予了他及时的照顾和情感支撑。他们都是乡下人出身,脾气火爆,文化程度不高,但保留了乡下人朴素的荣誉感和对家庭的忠诚,他们对勤奋工作和“美国梦”有着近乎宗教般的虔诚。

当万斯学会了抽大麻,他们第一时间把万斯接回自己家里,鼓励他好好学习,教他做人的道理,告诉他生活就是一场斗争,虽然他们那里的人成功的概率很小,但这绝不是自己失败的借口。他们对万斯说,“千万别像那些怂包一样觉得现实对自己不利,你想做什么都能做到。”

高中三年,万斯选择离开经常精神失控、毒瘾屡戒不掉的母亲,和外婆一起生活。有了一个相对安定的环境,万斯的学习成绩有所好转,但他还是经常迟到、旷课,差一点就辍学。终于跌跌撞撞迎来毕业,在表姐的建议下,万斯决定去当兵,加入美国海军陆战队。这成为他人生的第一个转折点,四年当兵的经历,让他的身体和心理都发生了巨大变化。

在入伍前,他从来没有完整地跑过1英里,但进入海军陆战队以后,他跑3英里只需要19分钟。刚到新兵训练营的时候,一想到要爬上十米长的绳子,他就头皮发麻,但等第一年过去,他用一只手就可以爬上去。在海军陆战队,他第一次命令成年人去完成任务,然后看着他们按命令行事。他认识到,领导力更多的是要靠赢得下属的尊重,而不是靠发号施令;他还学会了如何将来自不同阶层和种族的人紧密地凝聚成一个团队,相处得像一家人。

军队里严酷的训练和管理磨练了万斯的意志,也改变了万斯对自己的期望。过去,家里无休止的动荡,让他觉得自己对生活什么都控制不了,但海军陆战队为他开辟了一片新天地。他说,“(军队里)那些大大小小的挑战让我开始意识到,其实我一直低估了自己……如果说我在家里习得了无助感,那么海军陆战队则让我学到了希望感。”

他在部队里表现优异,成为美国东海岸最大的军事基地之一的媒体联络官,要知道,过去只有最资深的海军陆战队队员,才有资格担任这个职务。军队的训练,让万斯能在面对电视镜头时,流畅自如地表达观点;能在一群军官面前,不卑不亢地坚持自己的立场。他在伊拉克战场看到很多饱受战乱之苦的孩子,在海地看到他想象不到的贫穷,这些经历让他深受触动。他感到与这些人比起来,自己是多么幸运,他也认真地重新思考自己的命运。

当他从海军陆战队退役,他已是一名踌躇满志、意志坚定的青年。他到俄亥俄州立大学读书,只用了1年11个月,便以最优异的成绩获得双学位毕业。他随后又考入耶鲁大学法学院,这是全世界最好的法学院之一,它为美国培养了两位总统、一位国务卿、十位最高法院大法官、九位司法部长,以及众多的议员、律师和联邦法院法官。

进入耶鲁法学院,就等同于拿到了一张通向美国政治和法律精英阶层的准入证。万斯还没毕业,就收到了顶尖律师事务所的聘用邀请,他还遇到了一位出身优渥的完美伴侣,结交了众多政商界和法律界的上层人士。至此,万斯通过艰苦的努力,克服了出身的不利条件,从一名地地道道的“乡下人”跻身美国精英阶层,过上了曾经梦寐以求的生活。

说到这,你可能觉得万斯的经历就是“美国梦”的典型代表,就像美国国父们在《独立宣言》里承诺的,不论出身贵贱,只要经过不懈努力,都能有机会获得更好的生活,实现人生理想。

不过,这只是硬币的一面。万斯写这本回忆录,并不是为了标榜自己有多厉害,相反,他知道自己的人生突围是一个多么惊险的过程。如果不是在关键时刻遇到那些向他伸出援手的人,他的命运会和他的邻居或者亲戚们没什么两样,他不可能进入耶鲁法学院,不可能进入硅谷的投资公司,也不可能有能力写出这样一部轰动世界的著作。事实上,他是高中同学里唯一考上常春藤名校的人。

也许你觉得考上名牌大学不算什么,毕竟,耶鲁法学院每年都会招收近两百名学生,但只要联想到万斯的成长环境,你就会为他暗自庆幸。他诚恳地写道,“生活在无时无刻都想放弃自己的环境中,能够成为一名优秀的‘普通人’,是我做过的最棒的事。”

当然,如果这本书仅仅讲了一个励志故事,那它还不足以产生那么大的影响力。它之所以引起如此广泛的关注,是因为万斯在写作时能跳出个人经历和情感的羁绊,始终以冷峻的眼光,审视着自己成长过程中遇到的各种社会问题,包括贫富分化、阶层流动、地域文化、宗教信仰、教育公平等等。这些都是热门的公共议题,万斯通过自身的故事,把这些议题完美地融合在一起,他让我们看到底层白人和精英阶层之间存在的巨大差异。

首先,是经济能力方面。在就读于耶鲁法学院的时候,万斯就发现自己与同学在经济上的巨大鸿沟。在他的同学中,超过95%的学生都来自中产阶级以上的家庭,而且大多数人都非常富有。进入耶鲁的第一年,学校几乎给了他全额资助,这并不是因为他做了什么了不起的事,而是因为他是全校最穷的学生之一。

在美国,一个中产阶级家庭的年收入为16万美元左右,这笔钱放在万斯的老家米德尔敦,简直就是一笔巨款。但是,耶鲁法学院的学生期待毕业后第一年就能拿到这么多的薪水,有的人还担心不够花。从贫民阶层闯进精英阶层,万斯感觉自己就像是一个异类,他第一次觉得自己与周围的环境格格不入,他在参加酒会、进入高档餐厅或者面试的时候,都显得笨拙不堪。他原本认为自己家乡那些糟糕平庸的生活不值得一提,没想到却引起法学院教授和同学的强烈好奇,因为那种底层生活是他们所不了解的。

其次,是家庭生活方面。万斯的法学院同学大多家庭完整,家人之间和睦友爱,他们非常幽默、积极、自信,相信自己的判断和能力。但万斯在老家最好的朋友们都经历过家庭矛盾——离婚、再婚、分居、父亲坐牢、母亲吸毒,等等。万斯曾经羞于跟人提起自己吸毒的母亲和那些陌生的父亲,但也许是海军陆战队的经历重新塑造了他的性格,在耶鲁,他希望能做出改变。他认识到,父母的过失不是自己的错,没必要对此遮遮掩掩。在书中,他将那些不堪的家庭经历和盘托出,显示了非凡的直面问题的勇气。

他开始认真思索那些长期困扰他的问题:为什么在他的高中同学里,只有他一个人考上常春藤名校?为什么像他这样出身的人,在美国精英群体中少得可怜?为什么家庭矛盾在他的家乡如此普遍?为什么他会觉得耶鲁、哈佛这样的地方遥不可及,好像这些东西是自己所不应该获得的?为什么同样是所谓的名校精英,他与同学对现实的感受会如此不同呢?

他说:“当我意识到我和我耶鲁的同学有多么不一样,我渐渐理解了我和我老家的人有多么相似。最重要的是,我清楚地认识到,我所取得的成绩背后潜藏着什么样的矛盾。”

该怎么理解万斯所说的这种矛盾呢?这就涉及底层白人和精英阶层的第三种差异,那是心理和观念层面的。在我看来,万斯所说的矛盾背后是一种隐藏得很深的心理隔阂,我们很容易理解精英阶层对底层人群的歧视,殊不知,一些底层群体对精英阶层同样存在着一种轻蔑和敌视。他们看不到别人为成功所付出的努力,认为别人成功靠的都是运气和天赋,同时,将自己的失败归因于环境的不公或者家庭的不幸,他们不信任政府和媒体,认为政客和媒体所说的一切都是谎言。

譬如,万斯谈到底层白人对奥巴马的看法,对这样一位同样出身底层的黑人总统,这些白人保守派都不太喜欢,但关键不在于肤色,而在于心理隔阂。奥巴马从小父母离异、家境贫寒、染过毒瘾,还是个血统复杂的黑人,但这样的人居然克服了人生逆境,上过两所常春藤名校,富有学识,谈吐幽默,举手投足之间透着一股自信。这些人看不到奥巴马所付出的艰苦努力,相反,他们怀疑奥巴马不是在美国出生,怀疑他是穆斯林,还跟伊斯兰极端分子有牵连。

他们之所以讨厌奥巴马,是因为奥巴马代表了他们不愿意相信的“美国梦”。他们都知道自己很失败,对糟糕的事情早已司空见惯,他们不相信天道酬勤,认为即使努力也很难改变现实,而奥巴马的成功把他们的懒惰、无能和卑微都突显了出来,这让他们从内心深处感到焦虑不安。或许,对精英的轻蔑和敌视,正是他们排解内心焦虑的一种方式。

《乡下人的悲歌》并没有提到特朗普,但这本书却被评价为一部“理解特朗普为什么能赢”的著作。万斯后来在接受采访时说,底层白人之所以投票给特朗普,原因就在于他们对政治精英和主流媒体的彻底不信任,以及他们对现实生活的焦虑与绝望。特朗普看到了他们的焦虑,还承诺创造更多的就业,而他在竞选时的那种愤世嫉俗的态度,也正好迎合了这些底层白人的心态。2020年的大选,特朗普虽然没能战胜对手拜登,但他仍然赢得了破纪录的选票数量。

好,刚刚我们说到,美国底层白人和精英阶层之间存在着种种巨大的隔阂,这种隔阂不仅体现在经济能力上,更体现在人生态度和政治倾向上。那么,这种隔阂是如何产生的呢?如果说白人和有色人种的差异是肉眼可见的,还比较好理解,那么,白人工人阶级和白人精英群体之间的差距,又是如何拉开的呢?

要回答这两个问题,首先我们得了解一个事实,那就是美国白人的来源并不是单一的。虽然他们的祖先大部分都来自欧洲,但是,欧洲的族群和文化是多样的。阿巴拉契亚山区的乡下人,或者说白人工人阶级,有数百万人之多,他们大多是苏格兰和爱尔兰人的后裔。他们的祖先当年在美国南方当奴工,后来当佃农和煤矿工人,再往后,又当上了机械工和工厂工人。由于他们大多没有受过高等教育,而且普遍贫穷,因此被称为乡下人。

再具体到万斯的家族,他的外祖父母来自肯塔基州的杰克逊小镇,这个镇只有几千人,那里有一个煤矿产区,当地人除了务农,唯一的选择就是下煤矿。煤矿工人的收入微薄,煤矿的安全防控措施很差,工人要冒着巨大的生命危险劳作,生活境况十分悲惨。二战结束后,中西部五大湖附近的工业区崛起,工厂需要稳定的劳动力,鼓励工人带着家眷北上做工。万斯的外祖父母便加入了北上的队伍,来到俄亥俄州的钢铁城市米德尔敦,虽然号称“城市”,但它的实际人口也就四五万人。

从1940年代到1960年代,是整个五大湖工业区最鼎盛的时期。万斯的外祖父,顺利进入了米德尔敦最大的公司阿姆科工作,他和千万进城务工的乡下人一样,从贫穷的农民变成了有车有房的蓝领中产。但到1970年代中期,石油危机引发了美国经济大衰退,加上产业结构升级,五大湖区制造业在国家经济中的比重逐渐下降,政府出手干预,将制造业转移到西部、南部以及海外。

制造业企业外迁,当地的工作机会大量减少,受过良好教育的人和有钱人纷纷逃离,留下一堆破旧的厂房、布满铁锈的机器,以及大量工作能力不佳或年纪太大的蓝领工人。这些工人的文化程度不高,没有能力再到别的地方打拼,再加上房产快速贬值,没人愿意买他们的房子,搬家成本太高,他们就被迫困守在当地。留下来的往往是最贫穷的那些人。

到1980年代,米德尔敦曾经繁忙的购物中心,经营了几十年的餐馆、酒吧、大型商场纷纷停业。现在的米德尔敦市中心,就像是美国工业辉煌时期的一处废墟,一眼望去,到处是被遗弃的商店和被打破的窗户。有钱人曾聚居的主街,一到晚上就变成了瘾君子和毒贩子们接头的地点。

在万斯看来,这种变化就是美国当今经济现状的一个征兆,那就是越来越显著的居住隔离,居住在严重贫穷社区的工人阶级白人越来越多。他引用了一份数据:1970年,只有25%的白人孩子,居住在贫困率在10%以上的社区;到2000年,这一比例上升至40%。现在这一比例肯定更高。这种居住隔离造成的一个直接后果,就是穷人周围的邻居也都是穷人,人们看不到生活会变好的迹象,孩子们看不到靠努力就能改变命运的榜样。逐渐地,他们形成了一种观念,那就是不管自己怎么做,像他们那样的人是不会成功的。

在米德尔敦的公立高中,有20%的人在毕业前辍学,大多数人不会拿到大学毕业证书,而且几乎没人到俄亥俄州以外的大学去读书。学生和家长都不关心学习成绩,他们对自己的期望并不高。学生们甚至形成一种认识,认为成绩好是一种女性化的特质,而“男子汉气概”的代表是力量、勇气、乐于打架,所以,成绩好的男孩被叫作“娘娘腔”。

这些底层白人认为,成功的人分为两类:一类是靠运气,他们出生在富贵人家,从出生那一刻起就注定不凡;另一类靠是靠天赋,他们生下来脑子就好使,只要去尝试就不会落空。而对普通人来说,辛勤的努力远远比不上运气和天赋重要。因而,即便有工作机会,他们也不会好好干,而是偷懒耍滑。万斯说到,“走遍这座城市,虽然这里30%的年轻人一个星期的工作时间加起来不会超过20个小时,却没一个人意识到自己身上的懒惰。”

机会少,能力低,不学习,还犯懒,几乎就注定了贫穷的命运。前面提到,与贫穷如影随形的是毒品泛滥,在那里,处方药物和毒品成瘾的现象非常普遍。2015年,米德尔敦就有几十人死于过量服用海洛因。此外,白人工人阶级的离婚率在上升,结婚率在降低,穷人只能跟穷人结婚,很多穷人甚至连结婚的机会都没有,所以只能选择不结婚或未婚生子。

显而易见,这是一个悲观的群体。但令人吃惊的是,调查显示,白人工人阶级是美国最悲观的群体,他们看不到改善自身境况的可能性,他们逐渐放弃甚至敌视“美国梦”。虽然拉美裔和非洲裔移民当中,许多人面临着难以想象的贫穷,但白人工人阶级比他们还要悲观。这种悲观存在着一些愤世嫉俗的成分,他们身为白种人,与主流社会有着同样的信仰,曾经是骄傲的中产阶级,如今却日益被边缘化。想要靠自己的努力摆脱这种“被诅咒”的命运,从底层社会“逆袭”突围,难度极大。

万斯是从底层成功突围的“幸运儿”,他从名牌大学毕业,拥有一份高收入的工作,成了知名作家,还有一个漂亮、睿智、温柔的妻子,进入了美国的精英行列。但即便这样,他仍然无法切断与家乡的联系,他必须面对无法戒掉毒瘾的母亲,他也不能完全摆脱童年的创伤,因为,这种创伤已经深深地烙印在他的性格和习惯里。

他在书中坦露,虽然他觉得自己的妻子很完美,但总是忍不住因为小事和妻子吵架,有时候甚至摔门而出,就像他的母亲当年那样。在亲密关系中的低能,让他既内疚又害怕,他害怕自己终身都无法摆脱乡下人的魔咒,无法摆脱那份精神贫穷。好在他的妻子充分理解这种心理成因,愿意包容他,帮助他慢慢走出童年阴影。

《乡下人的悲歌》是一部极其动人的回忆录,然而,它讲述的并不是一个与我们无关的“美国人的故事”。正如万斯所说,“这是我的人生,却是全世界的问题。”这并不是自我吹嘘,贫富分化、阶层固化已经成为一个世界性难题,它所导致的冲突和对抗正在成为一种新的社会浪潮,种族主义、保守主义和逆全球化的兴起,都是这股浪潮中的一部分。要解决这道难题,需要全人类的智慧,但一切都得从正视问题开始。

撰稿:徐学勤 转述:徐惟杰 脑图:摩西脑图工作室

划重点

-

一些底层群体对精英阶层同样存在着一种轻蔑和敌视,这是他们排解内心焦虑的一种方式。

-

底层白人看不到别人为成功所付出的努力,认为别人成功靠的都是运气和天赋,同时,将自己的失败归因于环境的不公或者家庭的不幸,认为政客和媒体所说的一切都是谎言。

-

白人工人阶级是美国最悲观的群体,他们看不到改善自身境况的可能性,他们逐渐放弃甚至敌视“美国梦”。