《逃避自由》 风君解读

《逃避自由》| 风君解读

关于作者

埃里希·弗洛姆,德裔犹太人。他不仅是精神分析领域的重量级人物、人本主义精神分析的开创者,也是一位极富盛名的社会学家和哲学家。弗洛姆融合了弗洛伊德和马克思这两位大师的思想,并在此基础上形成自己的风格。由于他善于将精神分析的心理学方法运用于人的社会行为的分析,也被尊为精神分析社会学的奠基人之一。

关于本书

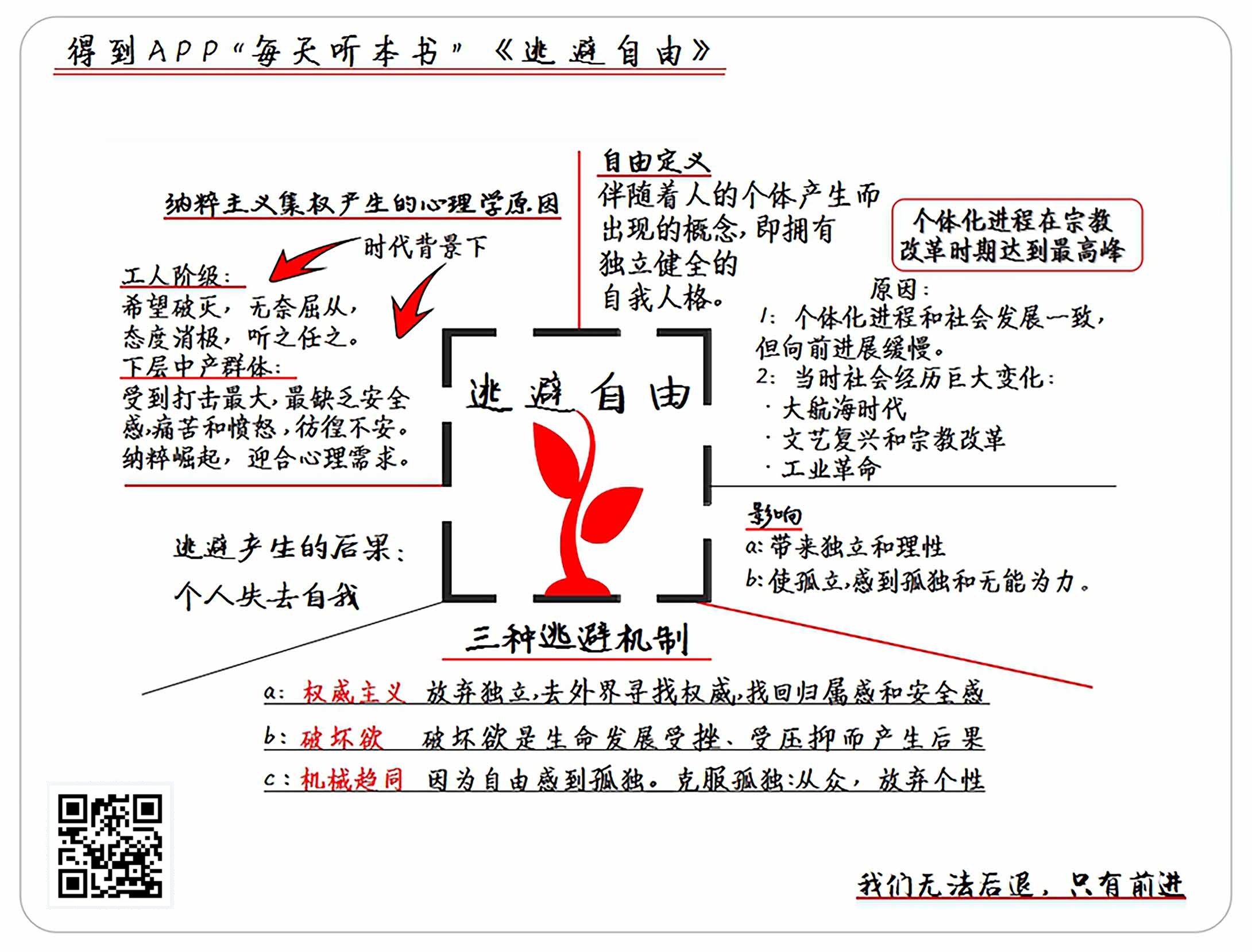

在本书中,弗洛姆一反西方自文艺复兴以来致力于追求自由的叙事框架,指出现代人看似追求自由,实际上却在逃避自由的不争事实,并运用心理学方法对逃避自由的原因、具体机制以及这种心理机制在纳粹集权崛起过程中的作用进行了深刻而犀利的剖析,是一部至今读来仍振聋发聩的当代反集权主义名著。

核心内容

自由给现代人带来了独立和理性,但也让他们失去了归属感和安全感,感到日益加深的孤独和无力。于是为了克服这样的孤独感,人们产生了臣服于某个权威的冲动,以期通过这种方式来重获归属感,这就是逃避自由的心理机制,也是现代极权主义产生的根源。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是《逃避自由》,这本书的中文版有15万字,我会用大约26分钟的时间,为你讲述书中的精髓:自由虽然给现代人带来了独立和理性,但也使我们感到孤独和无能为力。因为无法忍受这种孤独,我们就会去“逃避自由”。

在解读这本书之前,我们先了解一下它的背景。本书1941年首次出版,当时世界上发生了什么重大事件呢?毫无疑问,那就是第二次世界大战。欧洲乃至整个世界都被战火笼罩和摧残,人类文明面临巨大灾难。包括本书作者弗洛姆在内的那一代欧洲知识分子,亲眼目睹了战争的残酷、人性的沦落、文明的浩劫,内心可以说深受震撼和煎熬。于是他们痛定思痛,纷纷从经济、社会等各种角度切入,去探讨为什么在当时号称文明中心的欧洲,会诞生纳粹集权主义这样的怪胎。

所以,上世纪40到50年代,先后有一大批剖析批判集权主义的著作面世,比如哈耶克的《通往奴役之路》、波普尔的《开放社会及其敌人》、汉娜·阿伦特的《极权主义的起源》,以及今天我们要介绍的这本《逃避自由》。《逃避自由》这本书不仅是问世最早的,而且因为它是运用精神分析方法对社会现象进行剖析,其批判对象已经不仅限于纳粹集权,而是具有更广泛的普遍性。

本书书名逃避自由,可以说颇有点离经叛道,要知道,西方自从文艺复兴以来的历史,一直都被描绘为个人为挣脱中世纪神权束缚和政治经济奴役,而不断奋斗的过程,是反对压迫、追求自由的过程。自由在西方人心目中的地位之高,简直无以复加。诗人裴多菲在诗里说:“生命诚可贵,爱情价更高。若为自由故,两者皆可抛。”为了自由,生命爱情都可以牺牲,这种精神令多少人动容啊。可是弗洛姆却说,现代人其实是在逃避自由,这又是为什么?在本书中,他针对这个问题进行了深入的分析。

本书提出:自由给现代人带来了独立和理性,但也让他们失去了归属感和安全感,使他们感到日益加深的孤独和无力。于是为了克服这样的孤独感,他们就产生了臣服于某个权威的冲动,通过这种方式来重获归属感,这就是“逃避自由”的心理机制,也是现代极权主义产生的根源。

刚才我们提到,这本书的作者叫做埃里希·弗洛姆,是德裔美籍犹太人。他不仅是重量级的心理学家,也是一位非常有名的社会学家和哲学家。在精神分析领域,他是弗洛伊德学说的重要继承者之一,如今有很多专业人士将他和弗洛伊德并称为大小弗。而在社会学领域,他也是法兰克福学派的重要成员。这个法兰克福学派是什么呢?就是一个西方的马克思主义流派。所以,弗洛姆的理论融合了弗洛伊德和马克思这两位大师的思想,兼采两家之长,并在此基础上形成自己的风格。他特别善于把精神分析的心理学方法运用在人的社会行为分析上,是一位“站在巨人肩膀上的巨人”。他有一系列影响深远的心理学名作,比如《爱的艺术》《自我的追寻》《健全的社会》,而这本《逃避自由》呢,就是他最著名的代表作之一,被誉为是社会心理学的里程碑式著作。

这本书的重点内容主要有以下三个方面:第一,论述自由如何产生,并指出它对现代人产生的两方面影响;第二,阐述各种对自由的逃避机制,并指出这种逃避所产生的后果;第三,剖析纳粹主义集权产生的心理学原因,以及民主社会中的逃避自由现象。

先来看看自由如何产生,它对现代人产生了哪两方面的影响?既然书的主题是逃避自由,我们肯定要先定义一下自由。哲学家认为,自由简单来说就是一个人不必被强制,可以做自己想做的。而弗洛姆一上来就提出,自由是伴随着人的个体产生而出现的概念。什么意思呢?他用婴儿出生的过程打了一个比方。婴儿出生前,和母亲是一体的,通过脐带连接。这个时候婴儿肯定不自由啊,不可能想做什么就做什么。出生以后,婴儿和母体分离,成为独立实体,但是这只是生理上的分离,其实在相当长一段时间内,婴儿还是要依赖母亲,他们在功能上仍然是一体的。之后随着孩子慢慢长大,他才会逐渐独立,脱离母亲,发展自我,获得真正意义上的自由。这是个人的成长过程,但其实人类作为一个物种,成长过程和婴儿很像。

在原始社会,或者说人刚刚从猿猴进化而来的时候,他和自然世界还是浑然一体的,就好像婴儿在母亲的子宫里一样。后来,当人开始意识到自己和自然、和其他生物的不同时,就逐步脱离自然的母体,开始了人的个体化进程。但是,就像婴儿还要依赖母亲一样,人类一开始的个体化程度也并不高,他们要依附自然,原始部落里人们要祭祀的多数是代表自然的神灵,祈求的内容也是要大自然能够风调雨顺,这样人们也能过好日子。他们还要依附自己所在的部落,单独一个人是不可能在野外环境下生存的。人和他所在环境和社会融为一体的历史其实很长,从原始社会中的部落共同体,到宗族社会中的血缘关系,再到封建社会中对教会和封建地主的依附关系,其实都是这种一体化的表现。在欧洲,这种状态一直要持续到中世纪结束,直到文艺复兴和宗教改革时期,真正意义上的独立个人才开始出现。

为什么人的个体化进程直到宗教改革时期才达到最高峰呢?一方面,总体来说,个体化进程和社会发展进程是一致的,在此之前的进展虽然缓慢,但也是一直向前,就像小孩子总要长大一样。另一方面,是因为当时的社会经历了巨大的变化。大航海时代的到来激励了人们的冒险精神,大家不愿再被土地和教会束缚。文艺复兴和宗教改革解放了人的精神,之后的工业革命又促进了生产力的飞跃,这些都使得旧的社会结构逐渐解体,个人的重要性有了前所未有的增长。而且从目的论的角度来看,资本主义的发展也迫切需要独立的、可以灵活雇用的劳动者,而不是被土地束缚的农民,所以这种个体化也迎合了资本主义的发展需要。

那么,越来越大的自由到底给人带来了什么影响?弗洛姆认为,影响有两方面。积极的一面当然是让人摆脱了以往的制度和精神束缚,让人成为自己命运的主宰,他可以发展自己的力量,培养理性和创造力,获得真正的独立。但是消极的一面是,这种自由让人失去了原先的归属感和安全感,让他感到孤独和无能为力。

原来的时候,人和自然母体是一体的,虽然没有自由,但是可以感到安全。就好像胎儿在妈妈肚子里是安全的,婴儿在妈妈的怀抱里也感到安全。很多人即使成年以后,依然会依赖母亲,有恋母情结,从心理学的角度来说,就是因为不想抛弃这种安全感和归属感。比起一个人去面对未知又危险的世界,他宁愿选择继续躲在母亲的怀抱里。那么,在人类发展的历史上,当这种自由出现的同时,也一样带给了人们孤独、恐惧、焦虑和无能为力的感觉。我们无法忍受这种孤独,应该怎么办呢?弗洛姆指出有两条路可走,一条是前进的路,就是发展内心的力量和创造力,完善自我人格,实现以独一无二的自我为基础的积极自由,并在这个基础上和世界建立新的关系;另一条是后退的路,为了摆脱孤独,重新获得安全感,放弃个体独立,重新回归母体。

弗洛姆说了,这两条路看似都可以走,但实际上向后走是走不通的,个体的成长是不可逆的,人不可能再回到母亲的子宫。我们要是看到一个人一把年纪还和母亲一起住,开口闭口都是我妈说,肯定不会觉得他是个正常人。所以向后的路是虚幻的,向前的路是真实的。这种“一前一后”的路径选择可以说贯穿了弗洛姆的整个理论体系,在他的其他作品中也一样可以找到。人要实现自我,当然应该继续前进。然而悲剧的地方在于,前进的道路虽然真实,但是困难重重,而后退的道路虽然虚幻,但是却比较舒适、比较容易。而当人们选择了这条退行的道路,可以说就是踏上了“逃避自由”的道路。

上面就是这本书的第一个重点:从个体的发展解释自由如何产生,并指出它对现代人产生的两方面影响:一方面给他带来独立和理性,另一方面又使他感到孤独和无能为力。

为了摆脱这种无力感,个人就会倾向于逃避自由,那么他会怎么做?下面我将会阐述各种对自由的逃避机制,并指出这种逃避所产生的后果。

刚才说到,现代人得到了自由,但失去了安全感,变得孤独无依。为了找回安全感,他们就会想要退回母体,退回和自然通过原始的纽带连接为一体的时代。但是这实际上是不可能的,人不可能回到母亲的子宫,人类也不可能回到原始社会,所以只能寻找到一些心理上的替代机制,也就是我们所说的逃避自由机制。在本书中,弗洛姆一共列举了三种最主要的逃避机制,分别是权威主义、破坏欲和机械趋同。

第一种也是最重要的一种逃避机制是权威主义,具体做法就是放弃自己的独立倾向,而是去外界寻找一个权威,通过和这个权威结合,臣服于这个权威,建立一种新的纽带,来找回归属感和安全感。这种做法的表现形式,在心理学上就是受虐冲动。他所依赖和臣服的权威,可以是具体的人,比如独裁者,比如对妻子家暴的丈夫,也可以是一个团体或者组织,或者是一种抽象的存在,比如宗教中的神、社会的流行观念等等。但是不管这种权威是什么,受虐者的目的都是一致的,那就是消除个人自我,也就是除掉自由的负担,通过和强大的权威建立联系而重新感到安全。

和受虐者相对的还有施虐者,他们往往会扮演权威,喜欢让别人依赖自己,利用、剥削别人,甚至伤害、羞辱别人。这些人又是怎么回事呢?他们看上去好像很强大,不像受虐者那样完全放弃自我。但是弗洛姆通过深入分析发现,施虐者其实也对受虐者有依赖,他的力量感不是源于自身,而是源于被他统治的人,所以这种表面的强大实际上是色厉内荏。他举了一个例子,一个家暴的丈夫虐待妻子,好像完全控制了后者,但是如果妻子鼓起勇气说要离开这个家,情况立刻会大反转,刚才还气势汹汹的丈夫立刻就会软下来,甚至苦苦哀求妻子不要走,说离开她自己就活不下去等等。而妻子往往就相信了他,答应留下来。可这时候男人又会变回原来的施虐者,游戏重新开始。等到妻子再次无法忍受,又要离开,丈夫再次服软,于是妻子又留下来,如此循环往复。这种套路,我们在法制节目里面早就见得多了。

所以,施虐者其实也依赖他人,施虐-受虐倾向看上去完全相反,实际上紧密交织,是一个硬币的两面,其本质没有不同,都是为了摆脱无法忍受的孤独和自我的软弱。所以,弗洛姆把这两种人格合称为权威主义性格。具有这种性格的人羡慕权威,想要臣服于权威,但同时自己又想成为权威,控制别人。这种服从和控制,常常会假借爱的名义。但实际上这并不是爱。那么关于什么才是爱,弗洛姆在他的另一本代表作《爱的艺术》中有专门的分析。

弗洛姆更进一步指出,法西斯主义的产生和权威主义性格有莫大的关系,这一点我们在第三个重点中还会具体说到。

第二种逃避机制呢,是破坏欲。这是什么意思呢?就是既然这个世界让我感到无力和孤立,那我就干脆摧毁这个世界。那摧毁了世界我就不孤立了吗?不是的,仍然孤立,但这是光荣伟大的孤立,因为外在的威胁已经被我消灭了。这就是破坏欲产生的逻辑。在现实中,破坏欲当然不可能毁灭整个世界,所以它只是针对让个人感到对自己有威胁,让自己显得弱小的对象。破坏欲经常被伪装成其他情感,比如义务、责任、爱,等等。比如有人因为怕被狗咬,就宣称应该把城市里所有的狗都杀掉,理由往往是义正言辞的公共卫生、政府保护市民安全的责任之类,但其实这是在宣泄内心的破坏欲。破坏欲也经常和施虐倾向交织在一起,有一句话很能体现这一点:“如果我不能占有他,那我就要毁灭他”。

那么破坏欲是怎么产生的呢?弗洛姆通过研究发现,欧洲中产阶级下层表现出的破坏欲,要大大高于工人阶级和上层阶级。为什么呢?因为前者是受到社会压抑最严重的一个阶级,经济上羡慕嫉妒上层,又害怕跌到底层,所以心理上承受了巨大压力。所以弗洛姆推测,破坏欲是生命发展受挫,受压抑而产生的后果。当然,限于篇幅,本书并没有展开这个话题。不过几十年后,弗洛姆写了一本《人类破坏性剖析》,专门探讨了这个问题。

刚才我们谈到了前两种逃避自由的心理机制,接下来我们来看第三种机制,叫做机械趋同。这是什么意思呢?就是一个人因为自由而感到孤独,为了克服这种孤独,他就把自己变得和其他大多数人一样。一样的着装、一样的品位、一样的看法,甚至连梦想都是一样的。这就是我们常说的从众或者随大流。通过这种做法,个人就融入了环境,他放弃了个性,成为一个机器人,和周围其他的几百万机器人一模一样,也就不必觉得孤独和焦虑了。但他的代价是昂贵的,那就是失去了自我。

对此有人会反对,你说一个随大流的人是失去自我,但是他的选择不是基于他自己的思考和感觉吗?和多数人一样也许只是偶然,也许只是多数人都这么想而已。但弗洛姆却说,你以为是自己的思想和观念,其实很可能这些思想来自他人或者社会的灌输。相关的催眠试验证明,任何主观上觉得是自己的思想、情感,都可以是从外面灌输的。在现代社会中,这种灌输是无孔不入的,而人的批判性思维往往被压抑。结果就是伪思想替代了真思想,伪自我替代了真自我。人们以为扮演的是自己,但实际上扮演了别人所期望的角色。弗洛姆指出,这种逃避机制也很重要,因为它是现代工业社会,或者说民主社会中大多数人所采取的方式。

以上是三种逃避自由的心理机制,那么我们也就有一个问题,表现出这些倾向的个人,是不是就是精神病患者呢?弗洛姆认为,未必如此,而恰恰相反,这些人可能表现很正常。因为,如果一个社会的文化和思想模式是鼓励人们服从权威、压抑自我,那么表现出逃避自由倾向的人往往更加和社会合拍,而那些想要保留自我的人反而不能适应社会,结果可能就是成为精神病患者。这就是弗洛姆的著名论断:一个所谓能适应社会的正常人,远不如一个所谓人类价值角度意义上的精神病症患者健康。前者很好地适应社会,其代价就是放弃自我,以便成为别人期望的样子。相反,精神病症患者则可以被视为在争夺自我的战斗中不准备彻底投降的人。在这里,弗洛姆其实已经指出,一个社会也可以是病态的、不健全的,对这个问题的思考,就是日后他写出《健全的社会》这部作品的萌芽。

以上是第二个重点:阐述三种对自由的主要逃避机制:权威主义、破坏欲和机械趋同,并指出这些逃避所产生的后果:个人失去自我。

那么,接下来我们就要基于这些逃避机制,来分析社会的弊病了。所以这个部分的重点就是剖析纳粹主义集权产生的心理学原因,以及民主社会中的逃避自由现象。

说到纳粹主义在德国的崛起,有人认为这纯粹是一种政治经济现象,是德国工业家和容克贵族支持的独裁政党夺取了国家政权。这不能说没有道理,但是这不能解释纳粹主义在普通民众中所引起的狂热支持和拥护。难道这仅仅用一句人民被欺骗就可以说得过去吗?弗洛姆显然不认为是这样,他一针见血地指出,纳粹在德国的兴起,有着广泛的群众心理基础。

在分析这个问题时,弗洛姆先将德国民众分成了两个部分,一部分人对纳粹政权并没有进行有力的抵抗,但也并没有成为纳粹的狂热崇拜者,这主要包括德国工人阶级和自由资产阶级。另一部分人则狂热崇拜和追随纳粹主义,这主要包括下层中产阶级,比如独立商人、白领工人等。

对前一部分人,也就是工人阶级,弗洛姆还是比较客气的,毕竟他也是社会主义的支持者。他认为这些人在一战以后经历了一系列的革命失败,比如我们在中学历史课上都学过的德国十一月革命,这次革命也以失败告终,领导人李卜克内西和罗莎·卢森堡都被杀害。所以德国工人阶级当时的感觉是希望破灭,有一种深深的无奈和屈从,对于纳粹上台,他们也只是态度消极地听之任之。等到希特勒已经成了德意志的化身,这个时候再反对已经太迟了,而且这将意味着被排除在整个德国社会共同体之外,得不到民族认同和归属。参考我们刚才讲到的趋同倾向,这会是普通人难以忍受的,所以这时他们只能选择效忠纳粹政府,虽然他们本质上并不认同这个政府。

至于另一部分人,也就是下层中产,弗洛姆就没那么客气了。他认为这一群体本来就具有权威主义性格特征,在一战以前,这个阶级依附德国的君主权威,但是一战后,德国败北,君主制覆灭,社会动荡,1929年的大萧条又雪上加霜,导致下层中产的经济处境恶化,社会地位迅速没落,曾经依赖的权威也荡然无存。所以这群人受到打击最大,最缺乏安全感,最感到痛苦和愤怒,也最感到彷徨不安。所以,当纳粹崛起,他们宣扬的意识形态,比如盲目崇拜领袖、仇恨少数民族、渴望征服支配其他国家、神化“雅利安人”等等,可以说恰好迎合了下层中产的心理需求。所以他们迫不及待地放弃了自我,臣服于领袖元首,成为纳粹的誓死效忠者。可以说,这种逃避自由机制,就是纳粹主义崛起的民众心理土壤。

弗洛姆出版本书时是1941年,当时纳粹政权还十分强大,但是弗洛姆基于心理学的分析已经指出,这条路是走不通的。虽然这些人自愿臣服于权威来获得安全感,但他和权威之间其实还是没有真正合一。人的个体化进程是无法逆转的。依赖于权威的满足和安全感是虚假的,只会造成自己的疯狂和灭亡。而日后法西斯的灭亡,无疑是这段话的最好注解。

而弗洛姆并没有止步于此。他更进一步指出,法西斯主义兴起的温床,也就是个人的渺小感和无力感,其实也同样存在于民主社会中。这里依旧存在着权威,只是不再以独裁者、老大哥这样的公开面目出现,而是一种匿名的、看不见的权威,它常常装扮成其他样子,比如常识、科学、心理健康、道德舆论。不需要发号施令,只是靠着看似温和的劝说,就可以让人无法抗拒。这里的人们也依旧孤立无援,为了对抗孤独,他们选择趋同,把自己变成和别人一样的存在,却扼杀了自我。正因为弗洛姆是从人的存在角度去剖析集权主义,所以他的批判已经超越了特定的极权社会,而指向任何一个压抑人、否定人的病态社会。这是其他集权主义批判著作所不及的。

那么,现代人应该如何面对自由的困境?弗洛姆在书的最后依旧不忘再次强调,我们无法后退,只有前进,他坚信,通过实现健全的自我人格,发展人所特有的爱和理性,就将获得积极的自由。这时的人,将脱离与自然的原始纽带,成为真正独立健全的个人,但他并不孤立,而是通过爱与创造,与世界、与他人以及自然重新连为一体,这就是自由人的联合体。而这,正是我们为之奋斗的目标。

说到这儿,《逃避自由》的重点内容就为你介绍得差不多了,下面来为你简单回顾一下。

首先,从个体的发展解释自由如何产生,并指出它对现代人产生的两方面影响:一方面给他带来独立和理性,另一方面又使他感到孤独和无能为力。

其次,阐述三种对自由的主要逃避机制:权威主义、破坏欲和机械趋同,并指出这种逃避所产生的后果:个人失去自我。

最后,指出民众对自由的逃避、对权威的服从,正是纳粹主义集权诞生的心理学土壤,并提出在民主社会中,也一样存在逃避自由机制。

今天,距离弗洛姆写成本书已经过去了七十多个年头,作者批判的法西斯政权也早已化作历史的尘埃。批判对象都没了,是不是意味着本书过时了呢?当然不是,就像刚才我们所说到的,弗洛姆的批判并不仅针对特定的极权组织或是纳粹政权,他是基于人的存在、人的需求,去剖析社会的弊病,所以只要人的完全解放还没有实现,他的批判就依然振聋发聩、发人深思。而对于所有仍然试图保留自我、追寻自由的人来说,他那充满热忱的教导,也仍能给我们带来不一样的启迪。

撰稿:风君 脑图:刘艳 转述:宝木

划重点

1.自由给现代人带来了独立和理性,但也让他们失去了归属感和安全感,使他们感到日益加深的孤独和无力。

2.三种对自由的主要逃避机制:权威主义、破坏欲和机械趋同。这些逃避所产生的后果:个人失去自我。

3.在面对自由的困境时,通过实现健全的自我人格,发展人所特有的爱和理性,就将获得积极的自由。