《连接组》 姚广孝解读

《连接组》| 姚广孝解读

关于作者

承现峻,韩裔美国人,哈佛大学理论物理博士,目前就职于美国普林斯顿大学神经科学研究所与计算机科学系。他的研究涉及物理学和神经科学等诸多领域。2010年,承现峻在 TED 论坛上以“我是我的连接组”为题向全球听众发表了一次精彩的演讲,从而将“连接组”这个概念带入了大众视野。

关于本书

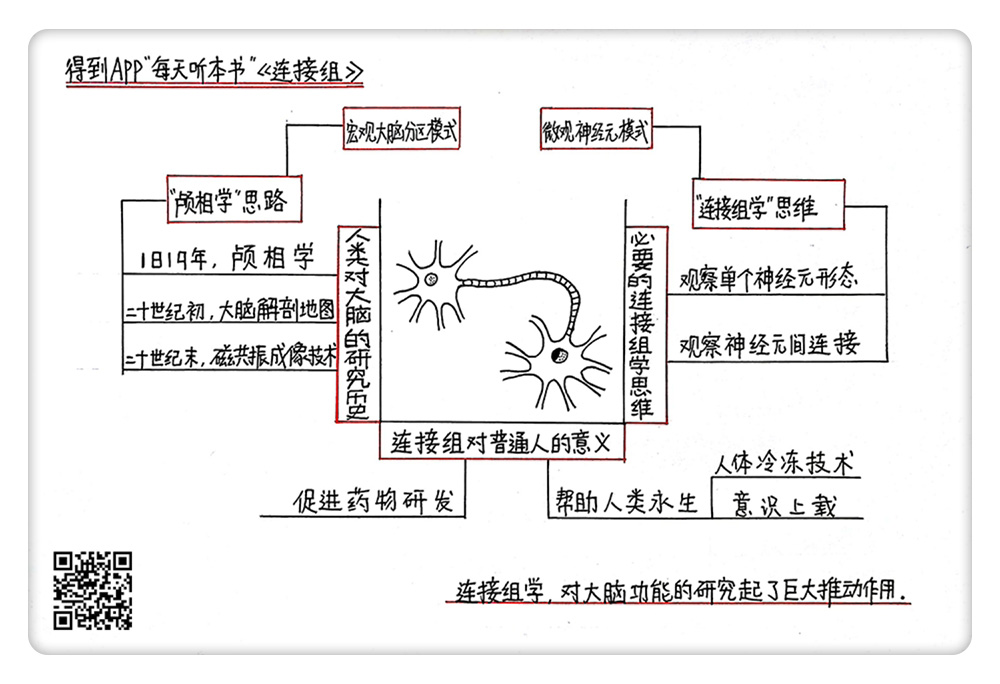

在本书中,承现峻教授首先回顾了大脑功能的研究历史、近年来连接组学的崛起过程及其对脑科学研究的重大推动作用,紧接着介绍了连接组学如何指导治疗抑郁症等精神疾病的药物研发,在全书的最后,作者对人体冷冻和意识上传这两项推动人类走向永生的科学研究进行了展望。

核心内容

本书认为针对连接组的探索才是真正解开大脑运行机理之谜的钥匙。只有开展连接组学研究,才能更好地在大脑中划分不同的功能区域,更准确地研究记忆的本质,更有效地研发精神类疾病的治疗药物,并为人体冷冻和意识上传这类试图实现人类永生的技术提供更可靠的评估标准。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的这本书是《连接组》。这本书的中文版大约20万字,我会用大概26分钟的时间,为你讲解这本书的精华:过去脑科学是如何研究大脑功能的;为什么脑科学想要进一步发展,需要运用连接组学的思维;连接组学研究对我们普通人来说到底意味着什么。

在开始今天的介绍前,我们先来回顾二十世纪末的一场史诗般的科学计划。1990年,由美国发起,英、法、德、日、中五国参与的人类基因组计划正式启动。各国顶尖遗传学家通力合作,共同破译基因组这本“天书”。这本天书由人类细胞染色体内30亿个碱基对构成,也是今天我要介绍的连接组的灵感之源。十年后,计划提前完成,人类基因组草图顺利发表,从此,曾经的“天书”变成了富矿,人们在这本天书上发现了糖尿病、乳腺癌等大量疾病的致病基因,并进一步用这本天书的知识去预测蛋白质的结构,大大加快了药物的研发速度。

其实基因组计划与以往的科学研究有一个本质区别,那就是以前科学家们都会先提出一个假说,然后设计实验去证实或推翻这个假说,基因组计划在实施前并没有提出假说,而是简单粗暴地拿到大量 DNA 序列数据,然后再尽力去分析和发掘各种知识,这是一种与以往完全不同的研究思路。如今,这种新的研究思路已经被广泛地应用到了生命科学的各个领域当中,“转录组”“蛋白质组”“细胞组”“免疫组”这些概念,在某种程度上都算是“基因组”和这种新型研究思路启发下的产物。“连接组”是这一系列“组”中的最新成员,主要研究对象是大脑中神经元之间的相互连接,而围绕连接组所展开的各种研究,被统称为“连接组学”。

今天给大家分享的这本《连接组》,在回顾了人类对大脑功能的研究历史后,详细介绍了近年来连接组学的崛起过程,以及它对脑科学研究的重大推动作用。连接组学与普通人的生活并不遥远。如果你想了解连接组学如何指导治疗抑郁症等精神疾病的药物研发,那么这本书会给你提供很多有用的信息。如果你是个科幻迷,这本书同样不会让你失望,因为你可以在书中看到人体冷冻和意识上传这两项推动人类走向永生的科学研究。

本书作者是承现峻教授,目前就职于美国普林斯顿大学神经科学研究所与计算机科学系。这位韩裔美国人是一个典型的学霸,早年在哈佛大学拿到了理论物理博士学位,博士后阶段继续在希伯来大学和贝尔实验室从事理论物理研究,并最终在麻省理工学院成为计算神经学与物理学的双料教授。他的研究涵盖了物理学和神经科学等诸多领域。

2010年,承现峻以“我是我的连接组”为题向全球听众发表了一次精彩的 TED 演讲,从而将“连接组”这个概念带入了大众视野。如今,这位精力旺盛的教授正领导着一个名为“EyeWire”的科学众包项目,这个项目的名字很形象,翻译过来就是“眼睛里的连线”。项目将枯燥而又巨量的人类视网膜连接组绘制任务层层分解,最终包装成了大量简单的解谜游戏,吸引了全球145个国家超过20万玩家的参与。

在今天这期音频中,我会从以下三个部分对这本书进行解读。第一部分介绍人类对大脑功能研究的历史,第二部分会指出为什么脑科学研究需要连接组学的思维;第三部分则会介绍连接组对于我们普通人而言,到底意味着什么。

下面开始第一部分的介绍。让我们把目光回溯到两千年前。早在古希腊时代,人们就已经发现,头骨中那堆柔软而又布满褶皱、重量只有1.4公斤上下的大脑组织,很可能就是决定人类情感与思考的器官。然而这个器官的复杂程度远远超过了肝脏、肾脏和胃,所以在很长一段时间里,对于如何研究这个器官的功能,人们都一筹莫展。直到1819年,德国医生弗朗兹·高尔注意到大脑特有的复杂性,提出大脑皮层需要划分成不同的区域,每个区域应该对应一个特定的心智功能。他的学生约翰·斯普茨海姆将老师的这套理论起名为“颅相学”。在之后的一个世纪里,“颅相学”风靡欧美,成为第一个影响广泛的大脑功能假说。

那么高尔和斯普茨海姆是如何确定大脑中的某个区域对应什么样的功能呢?受到当时技术条件的限制,这对师徒只能通过对脑组织异常或缺损的病人进行观察和想象,外加四处搜罗些传闻轶事,勉强拼凑出一幅“颅相图”。这幅颅相图为三十五种不同的心理机能指定了大脑中界限分明的不同区域,比如靠近前额发际线的区域负责“智慧”,这个区域上方的区域负责“善良”,头顶中部区域负责“谦逊”,再靠后的区域负责“坚定”。颅相学家们还坚信每个区域的大小等同于对应心理机能的强弱,比如一个人的头顶比常人要大,那么颅相学家就会推测这个人头骨下的脑组织比较发达,进而认为他是个谦虚的人。自然而然,颅相学很快就被人们用来猜测或评判一个人的性格,发展到后来,甚至还被用来识别潜在的罪犯,闹出了许多笑话。

许多年过去了,如今的颅相学已经被打上了“伪科学”标签,但它提出的“大脑不同区域负责不同功能”的假说,被后世的脑科学研究继承了下来。十九世纪,解剖学家们陆续在大脑中找到了若干功能的具体负责区域,比如有的脑区负责语言理解,另一些脑区则负责语言表达。到了二十世纪初,一份真正严谨的人类大脑解剖图,终于由德国的神经解剖学家科比尼安·布洛德曼绘制出来。在这份大脑解剖图上,大脑皮层被重新规划为52个区域。相比100年前那幅近乎猜测的颅相图,这次的区域划分经受了严格的考验,直到今天仍是神经解剖学研究的重要参照。

时间继续前进,到了二十世纪90年代,一项具有划时代意义的技术诞生了,这就是功能磁共振成像技术,对应的设备叫作大脑扫描仪。扫描仪可以实时监控大脑各个区域的活跃程度。在扫描仪的监测下,一个人如果执行某项特定的心智任务,大脑中的对应区域就会被“点亮”,由此,科学家们迅速找到了人体的视觉、触觉以及四肢运动在大脑皮层上所对应的具体区域。与此同时,人们还发现了一系列有趣的现象,比如在小提琴手的大脑中,与左手对应的区域比常人的更大,这有可能与他们经常要用到左手练习小提琴有关。

尽管功能磁共振成像取得了前所未有的进展,然而作者却指出,这样的研究在本质上仍然没有脱离颅相学的那套思路。为什么这么说呢?因为新技术依旧会假定大脑里某个区域的大小,与它所对应的某项功能的强弱呈正相关,但除了部分脑区,在整个大脑范围内并没有足够的数据来证明这种假说。此外,尽管研究已经证明大脑内一块名为布洛卡区的脑区与语言功能相关,可为什么布洛卡区会被分配来执行语言功能?它又是如何实现这项功能的?功能磁共振成像技术很难回答这两个问题,因此作者认为,大脑实现某项功能,并不依赖特定区域的尺寸,而是高度取决于这个区域内的所有神经元的相互连接,也就是所谓的连接组。

好了,上面就是《连接组》这本书第一部分的主要内容。作者简单回顾了人类研究大脑功能的历史,指出当今最常用的功能磁共振成像技术仍然没有摆脱十九世纪观点的影响。在此基础上,作者在接下来的第二部分进一步提出,人们想要真正弄清楚大脑深层的运行机理,就必须深入到微观层面,采用连接组学的研究方法。下面我们就来看看作者是如何论证这个观点的。

对大脑微观层面的研究同样起源于十九世纪。1873 年,意大利病理学家卡米洛·高尔基发明了一种特别的脑组织染色方法,配合光学显微镜,在人类历史上第一次清晰地观察到单个人类大脑神经元的完整形态。在显微镜下,一个神经元看上去就像一棵参天大树,这棵大树向四周伸展出无数的枝杈,与其它紧挨着的神经元相互接触和缠绕,这些枝杈就是神经突起。神经元通过神经突起上的电信号发放,实现信息的长距离传输。在神经突起的末端,两个神经元相互接触,通过分泌特殊的化学物质,完成信息在不同神经元之间的传递。

那么人类大脑中总共有多少神经元呢?对于这一点,目前科学界还没有达成共识。作者采纳的说法是一千亿,如此多的神经元在大脑中通过神经突起相互连接,构成了一张存储和传播信息的大网。与此同时,这些连接之间还会相互竞争,经常受到刺激的连接会变得更加紧密,不怎么受到刺激的则会慢慢减弱,直至消失。这种动态变化的过程,被称为“神经元连接的可塑性”。

早在人们能真正定量测量连接可塑性的变化之前,来自物理学、计算科学、心理学和神经科学等学科的学者们,就围绕神经元之间的连接形成了一个被称为“连接主义者”的松散学派。连接主义认为,一个神经元的功能,主要取决于它与其它神经元的连接。这一点也和我们日常生活的经验相符:一个快递点本身无法发挥任何作用,但当它和其他快递点共同组成一个庞大的物流网络时,我们就可以通过它买到自己想要的东西了。

你可能已经发现,作为一种学说,连接主义似乎拥有比颅相学更强大的说服力,那么之前为什么没有人试着去验证一下这个学说到底可不可靠?作者指出,这是因为直到不久前,连接主义学说的核心,也就是连接组,都是无法观测的。

早在 19 世纪,我们就能够观察到大脑内单个神经元的形态。可是想要研究连接组,我们还需要观察到更精细的连接结构。直到 20 世纪 50 年代,在电子显微镜的帮助下,第一张展示了神经元连接细节的二维照片才正式诞生。然而要想在立体空间中全方位地观察到神经元的全貌,我们必须获得三维图像。怎样才能获得三维图像呢?如果我们能用一个切片机把大脑切成薄片,然后把薄片数据全部导入电脑,就可以在三维空间中看到神经元的细节了。这种方法听起来很简单,可如果这个薄片的厚度只有你平时吃的火腿片的几万分之一,那该怎么切呢?而且切片又软又薄,用手把切片放到显微镜下观察,很容易拉扯甚至撕裂切片,怎么避免这种情况发生?

为了解决这些难题,科学家用钻石刀制作出了超薄切片机,可以将大脑切片的厚度控制在 30 纳米。这是一个非常了不起的成就,因为一根头发的直径就有 60 微米以上,超薄切片机切出的一张脑片,厚度相当于头发直径的两千分之一。在此之后,德国物理学家登克与美国神经科学家海沃斯分别使用两种不同的思路,彻底解决了超薄脑片变形的问题。

至此,连接组学的技术基础已经具备了。那么连接组学到底能为脑科学带来什么不一样的东西呢?

最重要的就是大脑划分模式的改变。我们已经知道,从十九世纪开始,人们就一直在尝试将大脑划分为负责不同功能的区域。连接组学为大脑划分提供了另一种思路。作者认为,如果两个神经元连接到大脑的同一个区域,那么它们就应该被划分为同一类神经元,而具有相同连接目标的神经元往往在位置上相互靠近,因此,我们拿到神经元在大脑内的连接信息后,可以基于不同的连接目标,将神经元分成不同的群落,每个群落对应一个功能区域。

连接组还能帮助我们从大脑中解析记忆。2005 年,神经外科医生伊扎克·弗里德记录癫痫患者大脑颞叶内侧的神经元活动时,意外地发现,有一个神经元能够对女明星珍妮弗·安妮斯顿的照片产生电信号。更有意思的是,如果把照片换成安妮斯顿的名字,这个神经元同样可以发出电信号,而如果将安妮斯顿的照片换成哈利·贝瑞的照片,神经元则不会有任何活动。这说明,该神经元能够对安妮斯顿这个概念产生特异性响应,很有可能参与了这个患者大脑中和安妮斯顿有关的记忆生成与记忆存储。我们还可以进一步猜测,这就是整个大脑记忆系统的运作原理。外界刺激如此复杂,一个神经元显然无法承担,于是就会被分解为很多小功能,每个小功能由一小群神经元来完成。

怎么验证这个假说呢?动物研究给我们提供了答案。我们都知道,鸟类是自然界中的歌唱家,在日常的交流和求偶中会发出有节奏的鸣叫。不过它们并不是一出生就能唱得很好,它们也需要反复练习直到熟练。那么鸟类脑中记忆这些歌曲的位置在哪里呢?20 世纪 70 年代,科学家在珍珠鸟的大脑中找到了控制鸣叫的区域,并在它鸣叫的时候监测这个区域内神经元的电信号发放特征。研究发现,神经元的电信号和鸣叫有着非常强的对应关系。一段珍珠鸟的鸣叫可以分为若干个重复片段。在一个片段内,每个神经元都会先等待,直到轮到它的节拍时,这个神经元才会迅速发放一个几毫秒的电信号,然后重新归于沉寂。这种电信号的发放,会被精确地控制在每个神经元所属的节拍中,绝不会与其它信号串到一块儿。我们知道,大脑中神经元只有在接收了上一级的电信号刺激后才会发放自己的信号,因此科学家在珍珠鸟脑内观察到的这种电信号依次发放的现象,很有可能代表了这些神经元之间的逐级连接关系。在不久的将来,我们可以通过显微镜,获得珍珠鸟大脑里控制鸣叫的区域的三维图像,重建出这个区域内神经元的连接关系,也就是连接组。结合之前记录到的神经元电信号发放次序,我们就可以知道珍珠鸟唱歌时,信号在连接组上是如何传递的。由此,我们就复原出了珍珠鸟保存这段歌声的记忆。

上面就是这本书第二部分的主要内容。在这一部分中,作者明确提出,如果想要真正弄清楚大脑内部的学习和记忆机理,就必须跳过宏观的大脑分区,直接与微观层面的神经元打交道。而在微观层面上,连接组学无疑是一种非常有力的研究手段,那么对于我们普通人而言,连接组又到底意味着什么呢?

连接组学可以大大提高治疗精神类疾病药物的研发速度。我们知道,任何一项药物的研发,都不能直接从人身上开始,为此,科学家们人为制造了一些患有某种疾病的动物,先在这些动物身上检测治疗药物是否有效。对于一些简单的疾病,比如中风,我们只需要临时阻断大脑中一部分区域的血液供应,就可以在实验动物的脑中制造出类似人类中风的脑缺血症状。可对于精神疾病该怎么办?你怎么确认一只实验老鼠患上了自闭症或者精神分裂症?

目前,科学家们已经通过基因工程的手段,制造出了一些患有精神分裂症和自闭症的小鼠,但评估这些小鼠的精神疾病是否被药物治愈,还得间接地通过观察它们的行为变化来判断。这种做法误差很大,大量在动物身上通过检验的药物,一进入临床阶段就惨遭淘汰。

对于这个局面,作者认为,这是药物研发的思路出了问题。研究精神疾病不用连接组,而去研究行为的变化,就像研究传染疾病不用显微镜一样荒谬。通过前面的讨论,我们知道,精神疾病患者大脑内的连接组与正常人的连接组是不一样的,我们可以通过对比,找到患者连接组中出错的位置,作为药物的靶点。而在检测药效的时候,我们也可以观察这个药物是否有效地纠正了错误的大脑连接。大脑连接组是比外在行为更为本质的东西,因此我们基于连接组来研究和评估药效,显然是一种更有效的方法。

作者在论述完连接组对药物研发的影响后,大胆迈向了对大脑意识与永生的探讨,这也是全书中最迷人的部分。作者认为,对于实现人类的永生,连接组同样有着非常重要的意义。

以美国阿尔科生命延续基金会为代表的一些机构宣称,尽管如今我们还没有办法抗拒死亡,但到了未来,科学技术的发展将可能使保存完好的遗体死而复生,甚至彻底解决身体原有的疾病和衰老问题,最终让人们永远地活在年轻时代。

阿尔科基金会的核心技术叫作“人体冷冻术”。外行人看来,这个技术似乎很容易实现,无非是用低温把人冻住。但常规降温方法会让细胞内的水分结冰,而细胞内结冰现象会对细胞造成毁灭性的损伤。为了解决这个问题,低温生物学提出了两种方法,第一种方法是增加细胞内的盐分,盐分越高,液体的凝固点就越低。在细胞缓慢降温的过程中,细胞里面的水分会不断地渗透到细胞外,而留在细胞内的水分,因为盐度越来越高而不会结冰。但是过高的盐度同样会对细胞造成伤害,为此,一些科学家转向了第二种方法,通过在短时间内急速降温,让细胞内的水分进入一种特殊的“玻璃态”。在玻璃态下,水是固态,但却并不结冰,从而避免了对细胞的破坏。阿尔科基金会现在正是采用第二种方法来保存已故会员遗体。

阿尔科基金会的这套人体冷冻术可靠吗?我们怎么确定进入低温保存的身体将来还有可能复活?这就是连接组学需要回答的问题。作者认为,“你就是你的连接组”,换句话说,作为人类,你的思想、意识和记忆都保存在大脑内神经元相互连接所编织的网络里;而一个人的死亡,就意味着他的连接组发生了不可逆转的损毁。相比于法律承认的“脑干死亡”,这样的死亡定义更加合理,因为连接组死亡会导致一个人的记忆彻底丢失,就像一块硬盘被彻底格式化之后,数据无法恢复一样。

在连接组学的视角下,判断阿尔科基金会的人体冷冻术是否可靠,不用关注神经元是否存活,只用关心神经元之间的连接关系是否得到了保持。如果在冷冻过程中,只有少量神经突起发生了断裂,那么问题可能还不是太严重;一旦成团的神经元连接遭到破坏,那就是真正的连接组死亡,有关连接的信息已经不可逆转地被损毁,将来技术再发达,恐怕也只能恢复这个人的身体,他的意识可能已经永远地丢失了。

除了在物理世界保存人类的意识和思维,还有一种实现永生的思路,就是将人类的“自我”从物理世界上传到虚拟世界中。这个思路比低温冷冻听起来更加科幻。然而近几十年来,计算机技术的进步,尤其是模拟仿真领域的进步,让我们至少可以展开一些积极的想象。

意识上传的核心在于模拟大脑的运转。尽管有哲学家认为,计算机把你模拟得再逼真,它也并不具有我们称为意识的主观体验。但作者认为这些纯粹只是直觉之争,只要大脑模拟足够逼真,那么它就应该是有意识的。真正的问题不是哲学的,而是实践的,那就是,要在电脑中还原一个人的思维意识,到底需要什么程度的模拟?连接组学同样可以回答这个问题。

如果我们利用物理定律,创建一个能够模拟大脑内所有原子运动的程序,那么这个程序无疑是极度逼真的,但问题在于,大脑内的原子数量实在太多了,进行这种程度的模拟要消耗天文数字的计算资源,想一想就会觉得非常荒谬。所以我们能否退一步,在保留一个人思维的前提下,使用尽可能简单的模型来进行模拟?如果你还记得本书作者 TED 演讲的题目“我是我的连接组”,那就不难得出结论,一个合理的模拟,应该能还原一个人的连接组,也就是这个人大脑内所有神经元之间的连接。当然,因为人类大脑是不停活动的,所以这个模拟还要能够还原神经元连接的动态变化。尽管在目前的技术条件下,模拟出一千亿个神经元所组成的网络活动还非常困难,但也不再是难以想象的事情。人们在设计程序时,只需要将主要精力放在如何实现连接强度的生成和变化上,而不需要关注量子层面的原子运动。作者认为,如果你想上传思维,那么这种模拟思路将是你唯一的希望。

以上就是今天对这本书的完整介绍,最后我们再总结一下。

首先,作者回顾了大脑功能的研究历史。从早期的颅相学,到后面的布洛德曼大脑图,背后的思想都是一脉相承的,那就是希望将大脑在宏观层面上划分成若干个区域,然后确定每个区域所对应的功能。这种研究无法从根本上解释大脑各个区域的功能是如何分配和实现的,因此,我们需要一种新的研究方法,也就是连接组学。

其次,作者介绍了另一种研究大脑功能的思路,也就是连接主义。连接主义诞生得非常早,但因为缺乏必要的实验技术和数据,所以一直只能作为一个思想流派存在。近些年,随着技术的进步,科学家们终于可以验证连接主义的假说,由此诞生了连接组学,并对大脑功能的研究起到了巨大的推动作用。

最后,作者让连接组学研究从实验室走向大众,讨论了两个大众非常关心的问题,药物研发和人类永生。对于前者,作者认为运用连接组学的研究方法,可以大大提高当代精神疾病药物的研发速度。对于后者,作者举出了目前尝试实现人类永生的两种思路,人体冷冻术与意识上载,并认为连接组学对于这两种思路的实现,都具有非常重要的指导作用。

撰稿:姚广孝脑图:摩西转述:成亚