《群居的艺术》 三木解读

《群居的艺术》| 三木解读

关于作者

辉格,毕业于清华大学经济管理学院,曾担任知名商业媒体《21世纪经济报道》的评论员。他长期追踪海外主流人类学、进化心理学、社会学、历史学、经济学等研究的最新进展,擅长多角度剖析社会、文化现象。

关于本书

人类学家、进化心理学家罗宾·邓巴提出过著名的“邓巴数”理论:因为灵长类动物大脑的认知局限,每个人能维系的熟人关系的数量不超过150个。在人类早期社会,“邓巴数”就像一个魔咒,一旦某个社会组织的成员超过150人,那么这个组织就会自动发生分裂。那么,今天我们人类身处的大型社会,究竟是如何组织起来的?又是哪些因素在支撑着不断扩大的社会组织?本书试图回答这些问题,希望能为你提供一个理解现代人类社会的新视角。

核心内容

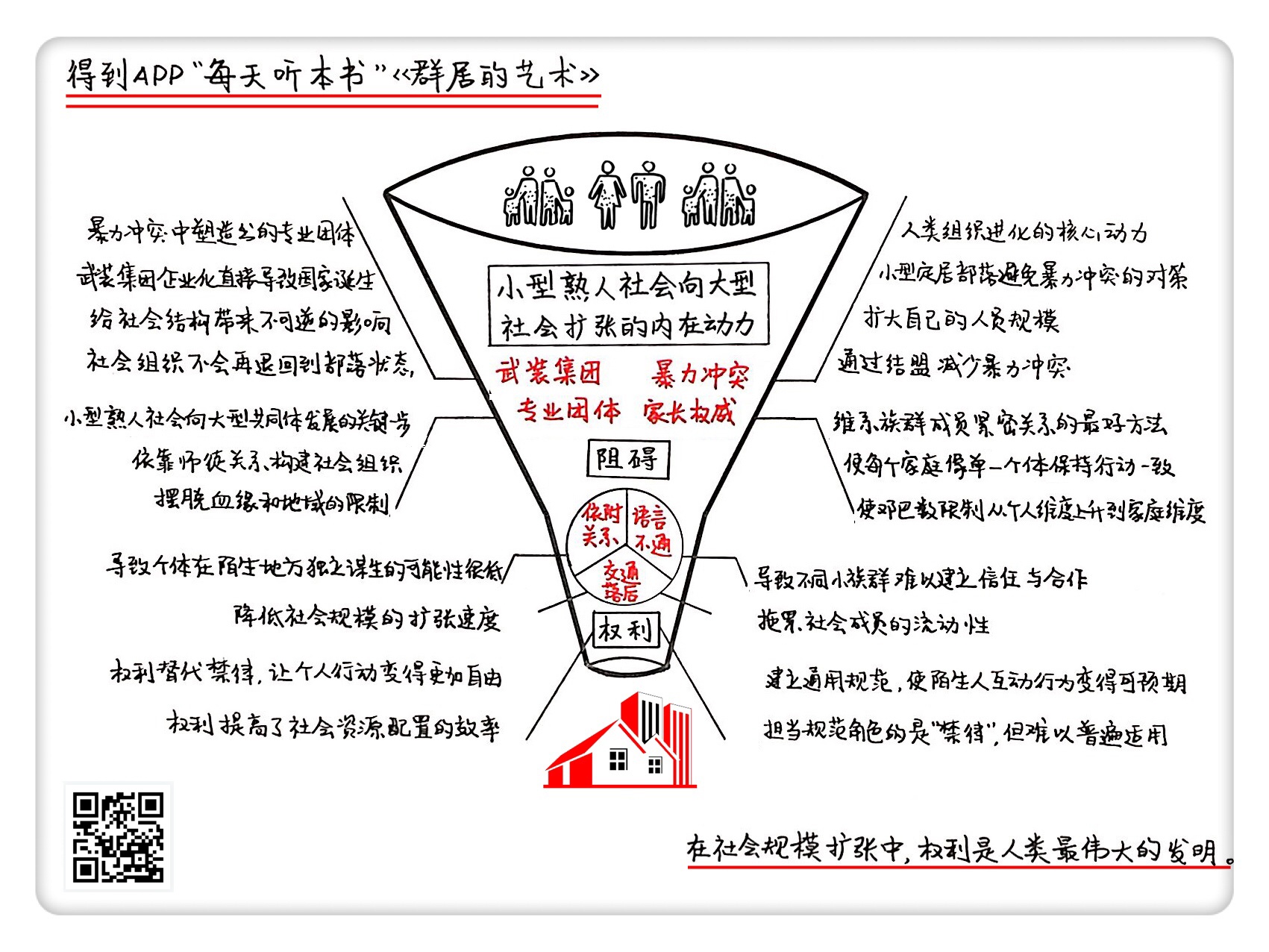

最初的社会组织都是小型熟人社会,大型复杂社会是伴随着人类定居生活出现的。人类定居后,社会组织内部自发产生了一些扩张的动力,但在扩张的过程中,又受到了诸多阻碍。本书的重点内容有三部分:第一,小型熟人社会向大型社会扩张的内在动力是什么?第二,人类社会在扩张的过程中,遇到了哪些阻碍?第三,在社会扩张的过程中,人类创造了什么来支撑全新的社会结构?

你好,欢迎你每天听本书。这期音频要为你解读的是《群居的艺术》,副标题是:人类作为一种物种的生存策略。这本书一共301页,我会用23分钟左右的时间,为你解读书中精髓:今天我们人类身处的大型社会,是如何组织起来的?

人类学家、进化心理学家罗宾•邓巴提出过一个著名的理论,大意是说,因为灵长类动物大脑的认知局限,也就是大脑存储和运算能力的有限,能维系的熟人关系的数量不超过150个。“150”这个数量限制,后来被称为邓巴数。邓巴数后来被许多人类学、历史学研究者论证过:无论是逐水草而居的游牧部落,还是最早定居下来的农耕村落,只要是依靠熟人关系建立起来的初级社会组织,这个组织的规模就会受到邓巴数的限制。这种限制会带来什么结果呢?一旦组织的规模超过150人,这个社交圈子就难以维系了,组织的行动能力会被削弱,而组织本身也会自然而然地发生分裂。

但是今天,我们人类并没有像大猩猩这些灵长类一样,一生都生活在固定的领地里,只能围着家族里这几十口人转悠,而是构建起了复杂的大型社会。我们居住的城市,动不动就有几百万人口,像北京、上海这样的城市,人口甚至都超过两千万了。很多跨国公司,在全球拥有数十万员工,依然可以做到协调一致,共同追求特定的目标。那么问题来了,我们人类这个物种到底有什么神奇的地方?我们是怎么突破认知局限、摆脱对陌生人的恐惧、克服分裂甚至爆发冲突的倾向,最终建立起结构这么复杂的大型社会的呢?本期音频要为你解读的《群居的艺术》,就在试图回答这些问题,希望能为你提供一个理解现代人类社会的新视角。

这本书的作者是辉格,他毕业于清华大学经济管理学院,曾担任知名商业媒体《21世纪经济报道》的评论员。辉格也是大象公会的主笔和外脑,他长期追踪海外主流人类学、进化心理学、社会学、历史学、经济学等研究的最新进展,擅长多角度剖析社会、文化现象。前不久,得到每天听本书栏目还解读过他的另一本重要作品《自私的皮球》。

介绍完本书和作者的基本情况,接下来,就让我来为你详细解读一下这本书的三个重点内容:第一,小型熟人社会向大型社会扩张的内在动力是什么?第二,人类社会在扩张的过程中,遇到了哪些阻碍?第三,在社会扩张的过程中,人类创造了什么来支撑全新的社会结构?

小型熟人社会向大型社会扩张的内在动力是什么?书中讲道,大型社会是伴随着定居生活出现的,并且随着定居文明的成长而不断扩大。但定居背后意味着什么呢?到底是什么具体因素推动着社会规模不断扩大?作者认为,主要动力有四个,分是:暴力冲突、家长权威、专业团体和武装集团。

第一个动力:暴力冲突。作者认为,暴力冲突是人类社会组织进化过程中的核心推动力。人类在过采集狩猎生活的时候,就经常发生暴力冲突,不过在这种原始游猎社会里,人们没有固定领地和财产,遇到别的部落袭击,最差的结果就是落荒而逃,去别的地方继续游猎,这时候的暴力冲突不会对生存造成致命打击。

人类定居以后可就不一样了,每个部落有了固定的领地,人们开始在领地上建造房子、存储存粮、饲养牲口,暴力冲突带来的后果可就是关乎生死存亡的了。这种变化就让相邻的两个定居部落陷入了一个尴尬的境地:双方都会觉得,因为我有存粮和牲口,对方一定想攻击我,而我又不知道攻击会发生在什么时候,为了避免财产甚至家园被抢夺,我不如先下手为强,主动发起攻击。这种逻辑可不是作者拍脑门想出来的,在博弈论中,这叫做“霍布斯陷阱”,意思是说,即使从双方都没有恶意的、都不想攻击对方的起点开始,经过理性推导,双方还是不能避免发生暴力冲突。

那么问题就来了,面对随时可能发生的暴力冲突,怎么提高安全保障?定居部落首先想到的,就是扩大自己的人员规模,先保证发生暴力冲突的时候,自己的部落有人数上的优势。然后,相邻的两个定居部落,因为相对固定的邻里关系,开始尝试通过结盟的方式来减少双方的暴力冲突,甚至转而一起对付其他部落,逐渐的,这种结盟活动就会发生连锁反应,迫使原本孤立的其他部落也去寻找盟友。就这样,来自暴力冲突的威胁,推动小型部落的规模不断扩大。

说完暴力冲突对社会组织规模的推动,我们再来看看第二个动力:家长权威。

书中说到,早期的小型熟人社会,成员之间大多有血缘关系,也就是说,大家都是亲戚,在没有更高级的制度作保障的时候,亲缘关系可以说是最可靠的合作基础。但是随着代际更替,亲缘就会逐渐疏远。比如,你可能跟你的堂哥关系很好,毕竟小时候都在爷爷家长大,这种情感维系着你俩的亲缘关系,但是你的孩子跟你堂哥的孩子,他俩之间的关系可能就很疏远。而且在早期社会,人类的平均寿命很短,三代同堂的现象都很难得,亲缘关系疏远的速度会更快,遇到群族的另一个人,他脸上也没写着“我是你三重堂兄弟”这样的提示,你怎么辨认和他的亲缘关系,进而达成合作呢?

作者认为,家长权威就是维系族群成员紧密关系的最好方法。想象一下,族群由几十个小家庭组成,每个小家庭,都由一个家长说了算:如果族群里两个年轻人发生了冲突,两家的家长会出面解决纠纷,而且家长会迫使各家孩子接受家长的协商结果;如果族群决定对另一个群体发起攻击,只需要族群里的几十个家长达成一致就可以了。这种由家长权威维系的族群在咱们中国传统社会中比比皆是,“宗族”就是个典型。在宗族体系里,家长的权威大到让每个家庭像单一个体那样行动一致,这样一来,我们开头提到的邓巴数对群体规模的限制,就从个体身上转移到家庭身上了。这句话很重要,我再解释一遍,如果一个家族里,所有父亲都有绝对的权威,这种权威大到一家几口都对他言听计从,那么邓巴数限制的,就不在于150个个体了,而是上升了一个维度,扩展到家庭数量上,相应的,整个族群的规模就可以成倍扩大了。

可是,通过家长权威带来的族群扩展还是有限,根据邓巴数限制,族群的最大规模也不能够超过150个家庭。想要形成更大型、更高级的社会组织,就要依靠血缘之外的黏接剂了,这也是促成社会规模不断扩大的第三个动力:专业团体。

作者认为,专业团体的兴起,是小型熟人社会向大型共同体发展的关键一步。我们刚才说到,最初的社会组织都是靠血缘关系维系的家族,但是如果组织对成员的专业技能要求比较高,或者需要的人数很多,家族就很难凑齐这样的人力了,比如,你很难在家族里组织起一支科目齐全的综合医疗团队。很幸运的是,人们找到了一种替代办法,就是通过建立师徒关系来打造社会组织,古代的许多专业团体都是这么形成的,比如学术门派、行业帮会等等。

这种专业团体是怎么推动社会组织扩大的呢?它和我们刚才说的血亲族群拓展规模的方式一样吗?书中拿学术门派举例解释,比如咱们国家春秋战国时代的诸子百家,每一个都是由同门弟子组成的学术门派。在这些门派中,师父招收弟子来传承学术思想,被选出来的弟子,本身在性格和能力上就跟这项事业很匹配,日后如果能发展得很好,就有希望将本门派的学术思想进一步发扬光大,前来拜师的人也会越来越多。反过来,如果学术门派本身的影响力很大,就可以为组织里的弟子创造更好的出路。可见,学术门派和弟子之间,是相互扶持相互成长的关系,这种良性循环,不仅让学术组织的规模越来越大,也使得学术门派的“香火”烧得比家族更旺、更持久。

另外,专业团体跟血亲族群还有一个差别,血亲族群一般有自己的领地,族人的大部分活动都在领地内进行。而专业团体呢,门徒来自五湖四海,他们可以集中在一个地方学习,也可以散居在各地,他们可以服务于不同的君主,同时又能保持密切往来,维持共同的传统。从这个角度看,专业团体完全摆脱了血缘和地域的限制,作者认为,这是社会组织向大型共同体发展的关键一步。

不过,专业团体可以衰落,如果师徒相继的关系瓦解了,人们的关系可能又退回到了部落状态,社会组织还是长不大。可历史并没有朝着这个方向发展呀,为什么呢?这就要说到推动社会组织规模扩大的最后一个动力:武装集团。你可以把它理解为是暴力冲突中塑造出来的专业团体。等等,暴力冲突、专业团体,我们前面不都讲过了吗?为什么要把武装集团单独拿出来说?因为,武装集团的企业化,给社会结构带来了不可逆的影响。这是什么意思?

作者解释说,战争可能是人类第一个发展出精细分工的行业,在高强度的竞争中,冲突对立的双方会争相发展各自的武器装备、交通设施、情报网络,而这些方面对人才的技能要求完全不同,于是武装首领开始收集各方面的专业人才,比如武士、工匠、厨师、谋士,你看,武装集团像不像一个分工明确的企业?这种“企业化”标志着社会组织进入了“自主构建”的阶段,也就是说,武装首领开始根据集团职能的需要,自主创建组织,实施集中控制。武装集团发动劫掠,称霸一方,渐渐变成了一股改变社会结构的政治力量。那些被劫掠却无力自保的群体,可能会臣服于强大的武装首领,定期缴纳供奉来换取安宁。对于武装首领来说,他靠武装力量把各个地方的小群体、小社会捏合在一起,而且不用处理细枝末节的地方性事物,只需要确认政治上的从属关系,就可以不断扩大自己的政治实体——国家的雏形,就这样诞生了。

当然,国家的诞生又导致了一系列社会结构的变化,我们在这里先不说这些细枝末节。你需要知道的是,武装集团的企业化直接导致了国家雏形的诞生,这种改变在历史进程中是不可逆的。一旦社会结构中出现了国家,此后即使政权崩溃、天下大乱,社会组织也不会再退回到部落状态,而是被下一个武装集团或者国家取代。举个中国历史上的例子,唐朝灭亡,各地军阀会取而代之,从中成长起来的强权人物再开创下一个朝代。

说到这儿,本书的第一个重点内容就讲完了。我们简单总结一下:作者认为,推动小型熟人社会向大型社会扩张的动力主要有四个,分别是暴力冲突、家长权威、专业团体和武装集团。第一个动力:暴力冲突。小型定居部落为了避免暴力冲突,必须对内扩大自己的人员规模,对外跟其他部落结盟,可以说,暴力冲突是人类社会组织进化的核心动力。第二个动力:家长权威。小型定居部落不断扩大,为了维系族群成员的紧密关系,家长权威起到了关键作用,它使邓巴数限制从个人维度上升到家庭维度上,让族群的规模成倍扩大。第三个动力:专业团体。血亲族群规模的扩大毕竟是有限的,专业团体依靠师徒关系,完全摆脱了血缘和地域的限制,作者认为,这是社会组织向大型共同体发展的关键一步。第四个动力:武装集团。武装集团的企业化,直接导致了国家雏形的诞生,这种变化给社会结构带来了不可逆的影响,人类社会组织在扩张之路上一发不可收拾,再也不会退回到部落状态了。

说完小型熟人社会向大型社会扩张的内在动力,接下来,我们来看看人类社会在扩张的过程中,遇到了哪些阻碍?作者在书中列举了习俗、交通、通信、信仰等因素,我从中选取了最根本的三个因素为你解读,分别是:语言不通、交通落后和依附关系。

我们先来看看组织小型熟人社会向大型社会扩张的第一个阻碍:语言不通。语言不通的人之间很难建立信任,这我们很容易理解。不过,有意思的是,语言障碍的存在,倒不是因为人类群体一开始就说着不同的语言,而是因为人类语言的演变和分化系统实在太快了。源自同一个语言群体的两个支系分开大约五百年,两种语言的词汇就会变得面目全非,两个支系互相之间就听不懂了。比如,今天的48种日耳曼语,就是欧洲大陆上的语言,比如德语、荷兰语、瑞典语,这些日耳曼语言在2500年前其实是同一种语言。这样的情况也发生在美洲,一万五千年前,进入美洲大陆的原始族群还不足百人,但是等到哥伦布发现新大陆,美洲已经有2000种语言了。

作者进一步说,语言是群体内认同的重要基础,承载着知识、习俗、信仰等文化元素,我们学会一门语言,不仅是获得了一种交流工具,更是得到了一把打开文化宝库的钥匙。但是在早期社会,身处在如此复杂的语言丛林之中,语言不通的人之间很难取得信任,更难建立合作关系。可以说,语言不通是小群体之间相互融合的最大阻碍。

说完了语言因素,我们来看看社会扩张的第二个阻碍:交通落后。在古代,人类族群里总是弥漫着对陌生人和陌生环境的恐惧,要消除这种恐惧,就得靠不同族群之间的频繁交往。比如,你在学校里常常见到俄罗斯留学生,熟悉他们的谈吐举止,你的亲戚朋友里也有人在俄罗斯定居过,你时常听他们谈起那边的风土人情,那么你很容易对俄罗斯多一分亲切,少一些恐惧,甚至感到大家都是生活在一个大同社会里的。但是,火车轮船出现之前,长途旅行一直是件非常艰难的事,大多数人一辈子的活动范围都在自己家附近几十公里之内。在陆地上,无论用什么交通工具,常规的旅行速度也就每天30多公里。

书中有个例子,说宋代文人陆游受命去夔州做官,他从浙江绍兴走到在今天重庆境内的夔州,花了五个多月的时间。另外,长途旅行往往还意味着危险,麦哲伦环球航行的时候,就是在菲律宾当地的部落冲突中丧命的。可见,在古代,交通落后一直在拖累社会成员的流动性和社会规模的扩张速度。

我们再来看看第三个阻碍:依附关系。什么是依附关系呢?这其实是跟咱们现代社会的雇佣关系相对而言的。在作者看来,依附关系限制了人口流动性。我们来看看是怎么回事:在现代社会,即使是一个生长在穷乡僻壤的年轻人,也可以买张车票,背上行囊,去大城市寻找机会。可是在古代,这种事情是无法想象的,因为在古代的经济模式里,不存在劳动市场,雇佣关系也不重要,甚至工资也不是支付劳动报酬的主要手段。在古代农村,主要劳动力都是家庭成员,农忙的时候需要人手,也大多通过邻里互助解决,如果自己的土地很少或者没有土地,往往就需要投靠一个大地主,跟他建立长期的依附关系。

在古代城市,职业机会也受限于学徒制,还记得咱们在前面讲过的专业团体吗?年轻人需要通过社会关系才能找到师父,拜师学艺才能入行,而且要熬上好多年,才能获得执业资格。那么,在古代,真的没办法在陌生的地方找到工作吗?其实也可以,就是做苦力,这是外来者最容易找到的工作,但无论在码头还是集市,苦力的活计往往被帮派控制着,想揽到活,就得依附于帮派组织,否则很可能站在街边好几天也揽不到一桩活。你看,传统经济模式中处处都有依附关系,一个人在陌生地方独立谋生的可能性很低,那他就不会冒出“我要出去闯一闯”的念头,群体之间的人口流动性就会很低,这也是为什么,在现代社会以前,社会扩张的速度一直很慢。

说到这,本书的第二个重点就讲完了,我们简单总结一下:人类社会在扩张的过程中,遇到了哪些阻碍?第一个阻碍是语言不通,这导致不同小族群之间很难取得信任,更难建立合作关系。第二个阻碍,交通落后一直在拖累社会成员的流动性和社会规模的扩张速度。第三个阻碍,传统经济模式中的依附关系,导致一个人在陌生地方独立谋生的可能性很低,进而让群体之间的人口流动性一直处在很低的水平。

说完了小型社会向大型社会扩张的内在动力和阻碍,最后一个重点,我们来聊聊,在大型社会构建的过程中,人类最伟大的一个发明:权利。你可别觉得权利只是个很虚的概念,作者认为,没有权利,人就没有自由,社会就没有效率。下面,我们就来看看,权利是怎么发挥作用的?

权利本来是一种约束人与人之间互动行为的社会规范,它告诉人们:除非有你的授权,否则别人不能对你做哪些事情,比方说,除非有你的授权,否则我不能住进你的房子里。权利这个概念,在咱们现代人看起来,稀松平常,连三岁孩子都有权利意识:这是我的玩具,你不能随便拿走。

但是,权利可不是自古就有的,早期社会就没有这样的社会规范,那时候人们的生活可以说是异常艰辛和琐碎,人们思考的事情往往是这样的:我经过老王屋外的小路,他会不会把我看作入侵者而向我放箭?我想从河里引点水到我家田地里,下游的农民会不会冲过来把我家房子烧了?面对这些特定场景,人们要选择如何行动的时候,必须考虑所有可能引发的反应和冲突,为每一种可能性做一番权衡算计,然后才能做出决定。这些算计在小型熟人社会还不算是负担,毕竟大家都是熟人,我了解你的脾气和习惯,但是当人们生活在越来越大的社会里,就必须建立一些通用规范,让陌生人之间的互动行为变得可以预期,从而减轻大家的计算负担。

起初,扮演这个社会规范角色的东西叫做禁律。禁律往往意味着特别绝对,不能变通,而且往往带有一种神秘主义色彩,比如,一个族群的禁律规定,泉眼附近绝对不可以挖土,挖土破坏水源,而且对水神不敬,会带来灾祸。这种规范在很长的一段时间里,保护着群体里绝大多数人的利益,同时也把社会资源分配给了这些被保护者。可是,随着社会规模的进一步扩大,一条刻板的禁律又很难在大型社会里普遍适用了。

很幸运的是,人类创造了一个替代物,那就是权利。在作者看来,权利是一种带开关的禁律,它为死板的禁忌带来了变通。怎么理解这种变通呢?有了权利之后,你可以选择保护水源,不在泉眼附近挖土,也可以选择挖土,来开采泉眼附近的金矿。如果挖土的这个行为真的破坏了水源,带来了纠纷,你可以通过协商来解决问题。比如,用开采金矿带来的收益,去补偿破坏水源带来的损失,只要补偿足够多,而你在补偿之后还有利可图,这种交易就很容易达成。说到这儿,不知道你有没有感觉到权利的神奇,往小了说呢,权利的兴起,让个人行动变得更加自由,往大了说呢,权利提高了社会资源配置的效率,这就是为什么作者认为,在社会规模不断扩张的过程中,权利是人类最伟大的发明。

说到这儿,这本书的重点内容就说得差不多了,让我们做一个简单的回顾。

首先,我们说了推动小型熟人社会向大型社会扩张的四个因素,分别是暴力冲突、家长权威、专业团体和武装集团。第一,作者认为,暴力冲突是人类组织进化的核心动力,小型定居部落为了避免暴力冲突,必须对内扩大自己的人员规模,对外跟其他部落结盟;第二,小型定居部落不断扩大,为了维系族群成员的紧密关系,家长权威起到了关键作用,它使邓巴数限制从个人维度上升到家庭维度上,让族群的规模成倍扩大;第三,专业团体依靠师徒关系构建社会组织,完全摆脱了血缘和地域的限制,这是社会组织向大型共同体发展的关键一步;第四,武装集团的企业化,直接导致了国家雏形的诞生,这种变化给社会结构带来了不可逆的影响,人类社会组织在扩张之路上一发不可收拾,再也不会退回到部落状态了。

然后,我们说了人类社会在扩张的过程中遇到的阻碍:第一个阻碍是语言不通,这导致不同小族群之间很难取得信任,更难建立合作关系;第二,交通落后一直在拖累社会成员的流动性和社会规模的扩张速度;第三个阻碍是传统经济模式中的依附关系,它导致一个人在陌生地方独立谋生的可能性很低,进而让群体之间的人口流动性一直处在很低的水平。

最后,我们聊了在大型社会构建的过程中,人类最伟大的一个发明:权利。当人类社会越来越大,越来越复杂,就必须建立一些通用规范,让陌生人之间的互动行为变得可以预期,从而减轻大家的计算负担。一开始,担当规范角色的是禁律,不过禁律往往非常死板和绝对,很难在更大的社会里普遍适用。这时候,权利应运而生,它为禁律带来了变通,不仅让身处大型社会里的个人更加自由,还提高了整个社会资源配置的效率。

撰稿:三木 脑图:摩西 转述:于浩