《群体性孤独》 董晨宇解读

《群体性孤独》| 董晨宇解读

关于作者

雪莉·特克尔,麻省理工学院著名教授, MIT 技术与自我研究项目主管,被《连线》杂志称为“互联网时代的弗洛伊德”。自上世纪八十年代开始,她陆续出版了多部互联网研究作品,其中最为享誉盛名的是“计算机与人际关系研究”三部曲:《第二人生》《虚拟化身》与《群体性孤独》。

关于本书

本书是“计算机与人际关系研究”三部曲的终结篇。在书中,雪莉·特克尔从社会学和心理学的视角出发,为我们解读了互联网对于人际关系的双重作用。一方面,互联网让人们彼此连接得更加紧密,但同时,它也强化了真实世界中人与人之间的疏离感。特克尔呼吁我们与互联网所带来的“单薄”社交保持距离,重新回到现实生活中,建立真实、厚重的交往关系。

核心内容

本书的思想核心是,互联网固然让人们的交往变得更加方便,但这种看似紧密的连接,实际上却加强了真实世界中人与人之间的疏离感。我们一方面可以通过互联网与远隔千里的人紧密相连,另一方面,却往往与近在咫尺的人越来越疏远。因此,我们需要警惕互联网时代带来的新型孤独,重新在现实世界中建立厚重的社交关系。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是《群体性孤独:为什么我们对科技期待更多,对彼此却不能更亲密?》。这本书的中文版大约 37 万字,我会用 22 分钟的时间,为你讲述书中精髓:互联网让人们的交往变得更加方便,但这种看似紧密的连接,实际上却强化了真实世界中人与人之间的疏离感。我们需要警惕互联网时代带来的新型孤独,重新在现实世界中建立厚重的社交关系。

这种人际交往的“疏离感”,其实充斥在我们日常生活中的各个角落。我们一起回想一下,你是否有过以下这些经历:在朋友的聚会中,你总是忍不住查看微信上的最新消息提醒,或者无意识地重复翻看你的朋友圈;和亲人享受晚间时光时,每个家庭成员都在对着智能手机发呆,好像是活在各自的“气泡”里;在手机没电时,你会突然产生一种恐慌感,感觉自己仿佛被投放到了一座孤岛之中。

如果你的答案是肯定的,那么你很有可能患上了手机失联焦虑症。当然,在如今这样一个互联网时代,这早就不是什么新鲜事了。根据一项英国邮政局在 2010 年做的社会调查,53%的被访者都面临着同样的问题。甚至有 20%的人表示,他们宁可一周走路不穿鞋,也不能一周没有智能手机。

如今,我们的交往关系越来越多地发生在社交平台中。互联网的出现当然为我们带来了更加高效便捷的生活方式,但同时,它也时常会成为我们烦恼的根源。比起与真实世界的人进行交流,互联网世界似乎拥有着更大的吸引力。

今天为你解读的这本书《群体性孤独》,便为我们分析了这样一个有趣的悖论:我们一方面可以通过互联网与远隔千里的人紧密相连,另一方面,却往往与近在咫尺的人越来越疏远。这本书的核心目的,就是提醒我们警惕这种新型孤独,重新寻找现实世界中厚重、真实的交往关系。

这本书的作者是雪莉·特克尔,她是美国麻省理工学院的著名教授,也是MIT技术与自我研究项目主管,被称为“互联网时代的弗洛伊德”。自上世纪八十年代开始,她陆续出版了很多互联网研究的作品,例如《第二人生》、《虚拟化身》和《群体性孤独》。这三本书也被称为“计算机与人际关系研究”三部曲。雪莉·特克尔的独特之处在于,当大多数研究者关注“科技能为我们做什么”的时候,她却另辟蹊径,选择了一种人文主义视角,讨论“科技对我们做了什么”。

在《第二人生》这本书中,特克尔探讨了计算机如何成为我们社会生活的一部分;在《虚拟化身》中,她探讨了互联网如何重塑我们的身份认同。今天为你解读的这本《群体性孤独》,则是三部曲的终结篇。2012 年,雪莉·特克尔将这本书的思想搬上了TED,成为当年最受关注的演讲之一。这本书的中文版也获得了国家图书馆颁发的第十届文津图书奖。

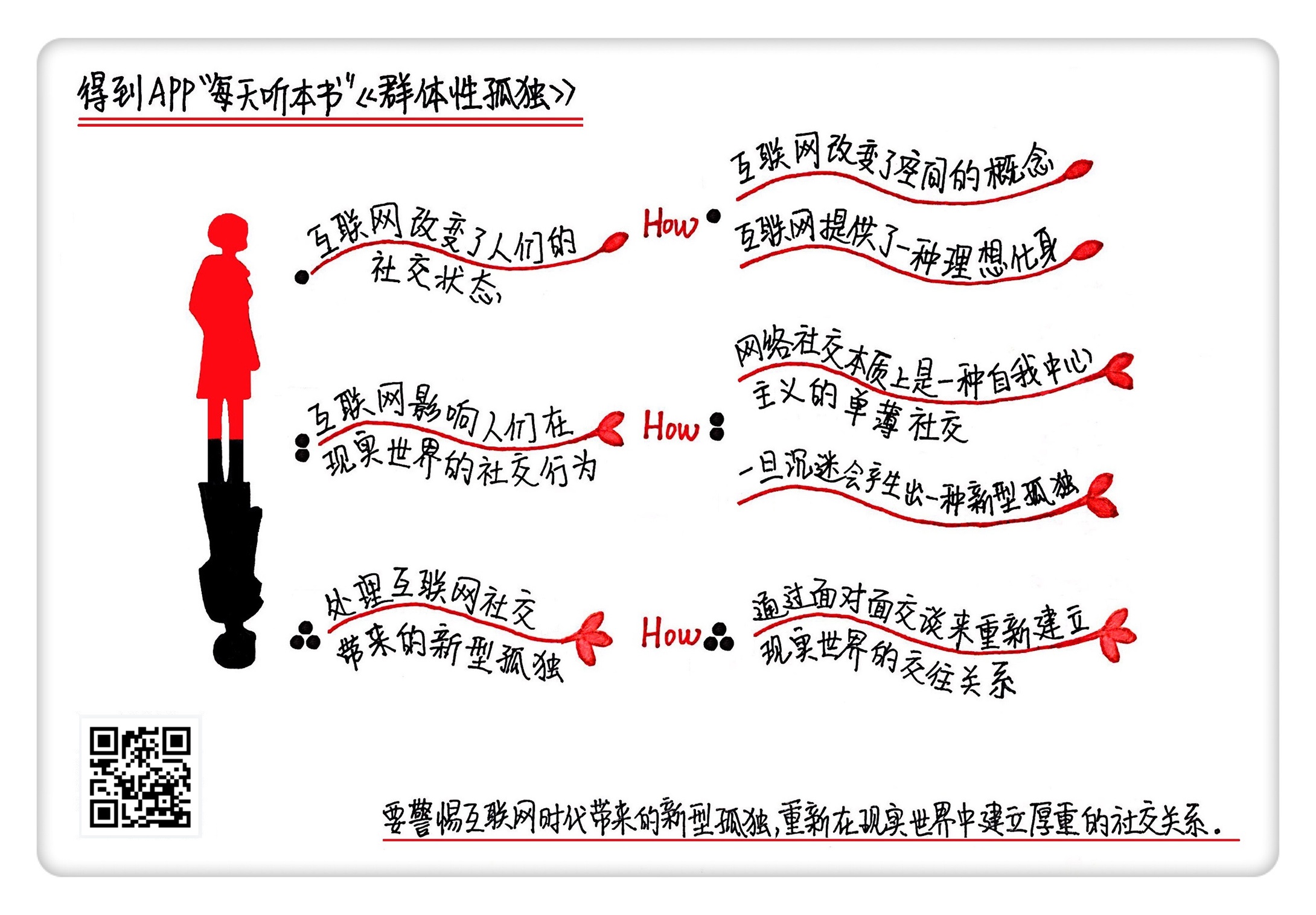

介绍完这本书的基本情况和作者概况,那么下面,我就为你来详细讲述书中的精髓。这本书主要讲述了三个重点内容。第一个重点是,互联网如何改变了我们的社交状态?第二个重点是,这种改变会如何影响我们在现实世界中的社交行为?第三个重点是,我们应该如何处理互联网社交所带来的新型孤独?

我们就先来看看第一个重点内容,互联网如何改变了我们的社交状态。在特克尔看来,互联网时代中,我们的社交状态发生了两项重要的转变。首先,互联网改变了空间的概念,为人们提供了逃离现实世界的出口;第二,互联网还提供了一种理想化身,让人们有机会拥有一个更加舒适、简单的自我。下面我们来分别解读一下。

首先,互联网重新定义了社交空间的概念。特克尔说:“现如今,人与人之间的联系并不取决于我们之间的距离,而是取决于我们可以使用的交流技术。”我们经常讲,有了互联网,天涯若比邻也就不再是人类遥不可及的梦想了。说到这儿,你可能会有点疑惑,这不正是互联网带给人们的福利么?没错,因为互联网的馈赠,我们的确可以随时与远在异国他乡的朋友紧密相连,不过,这个硬币还有它隐秘的另一面。特克尔敏锐地指出,正是因为有了互联网,不论我们身处何处,只要打开社交媒体,就可以立刻从现实中逃离,进入到虚拟世界之中,从而完成一次“精神隐身”。

换句话讲,互联网固然实现了天涯若比邻的愿景,但其中的悖论恰恰在于,我们近在咫尺的比邻,同时也被放逐到了天涯。特克尔在书中回忆了一个令她动容的场景。她在布鲁克林长大,小时候,那里的人行道上经常会出现粉笔画的跳房子。如今,这些游戏格子消失了,孩子们依然会出门,但他们都在对着手机屏幕打字。

特克尔认为,我们的社交状态的第一个改变,便是互联网重新定义了空间的概念,让我们有机会逃离现实世界。那么,又是什么诱惑着我们去这样做呢?这里就要谈到社交状态发生的第二个重要转变,也就是互联网带给了我们一种全新的身份体验。

想象一下,当我们注册了微信账号后,首先要做的事情是什么?恐怕大多数人都会精心琢磨一下该如何打扮自己,比如说起个什么名字,用哪张照片做头像,在朋友圈里说点什么话。就像小孩子打扮自己的娃娃一样,我们也会打扮自己的网络化身。而这个网络化身最有趣的地方在于,它往往并不是我们的真实样貌。很多研究都发现,人们倾向于在社交媒体中伪装成一个理想自我。

要知道,在现实生活中伪装自己是很困难的事情。为什么呢?社会学家戈夫曼为我们回答了这个问题。他认为,我们的日常表达可以分为两类:给予和流露。所谓给予,就是我们有意传达的那部分信息,比如说我们讲了什么话。而所谓流露,就是我们无意间传达的信息,比如一个眼神或者手势。人们难以伪装自己,原因就在于在面对面的沟通中,我们很难完全把握自己“流露”了哪些信息。不过,在互联网上,人们的伪装突然变得容易起来。别人不仅看不到我们这些微表情和小动作,我们上传的照片、说的话,也都可以经过精心的包装。总而言之,我们对自己的形象有了更多的掌控力。很多在现实世界无法做到的事情,我们都可以在互联网中轻易实现。

让我们稍微总结一下。这本书的第一个重点内容,为我们解读了互联网如何改变人们的社交状态。简单来讲,特克尔认为,互联网首先改变了空间的概念,为人们提供了随时随地逃离现实世界的出口;同时,互联网还提供了一种理想化身,带给了我们一种全新的身份体验,这是引诱我们去往互联网世界的最主要原因。

接下来,我们一起来看看这本书的第二个重点内容,这种社交状态的转变会如何影响我们在现实世界中的交往行为?对此,特克尔给出的答案是,网络社交本质上是一种自我中心主义的单薄社交。一旦我们沉迷于此,就会越来越疏离真实世界中厚重、复杂的交往关系,从而产生出一种新型孤独。

网络社交本质上是一种单薄社交,它能为我们带来的更多是一种碎片化的弱连接。所谓弱连接,就是那些相对来讲互动频率较低、亲密程度较弱、互惠行动较少的社交关系。在这本书里,特克尔分享了一个她自己的故事。有一次,她在脸书上向一位自己很喜欢的作家发出了好友邀请,那位作家也接受了她的邀请。这时特克尔脑海中突然浮现出一个餐厅的画面,两个人在网络世界的虚拟餐桌旁坐了下来,但现实地考虑一下,特克尔觉得自己太把这件事情当真了。虽然脸书上显示,两个人已经成为“好友”,但实际上,他们在现实中连朋友都算不上。这就是网络和现实的区别。特克尔发现了一个有趣的悖论:现代人在社交网站上可以拥有几百个所谓的好友,但如果人们被问到可以向谁敞开心扉,在遇到紧急情况时会向谁求助这些问题时,越来越多的人表示他们唯一的选择就是自己的家人。

在单薄社交之外,互联网还会助长一种自我中心主义的情结。特克尔在这本书中提到了她的博士导师,美国著名社会学家大卫·里斯曼。里斯曼在他的名著《孤独的人群》中洞察到,人们越来越多地需要通过他人的肯定来寻找自我。特克尔继承了导师的衣钵,把这种观点带入到互联网时代,她将社交网站的哲学总结为六个字:“我分享,故我在。”也就是说我们如果想要对自己产生认可,就必须不断通过与外界发生联系所获取,因此很多人会在网络社交上事无巨细地分享自己的生活。这已经成为了现代社会的一种群体病症。

那么,我们在互联网上分享的是一个怎样的化身呢?正如我们之前所提到的,很多时候,我们在社交媒体中展现的并不是真实的自己,而是一个经过精心设计的理想自我。在互联网中,人们真实、复杂的一面被缩小了,完美、精致的一面则被放大了。在分享的过程中,人们满足了自己被重视、被认可、被崇拜的需要,甚至还会渐渐对自己产生了一种自带光环的幻觉。简单来讲,互联网造就了一个人人自恋的时代。

让我们稍微总结一下,在特克尔看来,网络社交本质上是一种自我中心主义的单薄社交。那么,这种社交形式会如何影响到现实世界的交往关系呢?我们知道,与网络社交不同,现实生活中的交往关系如同是复杂、凌乱的浪涛,我们需要处理的问题十分庞杂。我们每个人都或多或少处于一个左右为难的困境之中,一方面,我们害怕孤独、渴望交流,另一方面,我们也害怕被亲密关系所伤害。

比如说,在婚姻关系里,我们一方面希望得到爱与照顾,另一方面,还要面对共识与分歧,从对方的视角考虑问题。在朋友关系中,我们一方面希望得到理解和支持,另一方面,也同样需要凭借同理心去照顾对方的感受,有时候,还不得不去努力修复那些意料之外的隔阂。

总而言之,现实生活中的交往关系不仅复杂多变,还有可能让我们经受挫败和无助。不过,如果我们反过来观察互联网中的交往关系,就不难发现,网络社交的弱连接本质让人们在面对一段关系时,不用深耕细作,只需蜻蜓点水。我们可以轻而易举地将别人的关注视为喜欢,将别人的点赞视为欣赏,将别人的留言视为亲密。相比起现实中复杂、多变的人际关系,社交媒体上的交往更加简单,更加容易令人愉悦,因此也更会让人们产生依赖感。

为了进一步理解这个观点,我们一起再来听个故事。2003 年,美国出现了一款叫做《第二人生》的游戏。这个游戏最大的特点,在于游戏者并不是为了分出胜负,而是希望在互联网中为自己建立一个新的家园。在《第二人生》中,人们可以购买土地、建造房屋、结交朋友、参加聚会,甚至与网友结婚。在采访中,特克尔认识了一个在婚姻中感到失望的男人,他会一边摇晃着孩子们的秋千,一边在《第二人生》中和陌生人倾诉衷肠。如果我们对与人交往感到挫败、无助,那么,这款游戏当然可以为我们提供一个出口,成为我们最安全的庇护所,我们对于现实的不满,也都可以从游戏中找到安慰。

不过,这里面的问题恰恰在于,我们在互联网中获得的安慰,不但无法从根本上解决我们在现实生活中的孤独感,还会进一步鼓励我们逃离现实世界。因为当人们习惯了虚拟世界中的交往关系,再回到现实世界时,他们的情绪会更加低落。我们常常发现,有些人在手机没电的时候,会感到坐立不安,不知道如何应付眼前的现实世界。

为什么会这样呢?特克尔解释说,这是因为他们渴望回到虚拟世界中,在那里,他们可以扮演一个更加简单、舒适的自己。不过,这样一来,人们就不可避免地落入到一种恶性循环的陷阱:网络中越喧嚣,现实中越孤独。

这本书的第二个重点告诉我们,网络社交本质上是一种自我中心主义的单薄社交。比起现实生活中的交往,人们更容易对互联网中的社交产生依赖。不过,互联网的单薄社交并不能取代真实世界中厚重、复杂的交往关系。一旦我们沉迷其中,就可能会逐渐削弱对于真实世界交往关系的体验能力,从而产生出一种新型孤独。

下面,为你来说说最后一个重点,我们应该如何处理互联网社交所带来的这种新型孤独?特克尔不但为现实社交关系拉响的一次警报,还为这种社交病症开出了一剂药方。简单来说,特克尔认为,如果我们想要避免这种新型孤独,就需要通过最为古老的交往方式,也就是面对面的交谈,来重新建立现实世界真实、厚重的交往关系。

比如在家庭里,特克尔鼓励父母和孩子将餐桌规定为一个禁止携带电子产品的“神圣空间”,她相信这样做可以培养家人每天都能一起聊天的习惯。在工作中,特克尔鼓励员工之间更多地进行面对面交流。美国学者本·瓦贝尔也发现,不同部门的员工之间面对面的交流越多,工作的效率其实会越高,因为邮件虽然可以完成工作,但面对面的交流却更能建立理解和信任。

不过说到这里,你可能会觉得,这两个例子虽然一针见血,但比较零碎。有没有一个框架,帮我们来更加深入地进行反思呢?为了解答这个问题,在《群体性孤独》一书的结尾,特克尔特意提到了著名的瓦尔登湖。这个湖之所以家喻户晓,大多是因为 19 世纪美国作家亨利·梭罗为了远离喧闹的人群,一个人搬到这里,并写下了同名的散文集。

很多人都以为,梭罗之所以这么做,是为了逃避现实。不过,在特克尔看来,这些人并没有理解梭罗的真实用意。其实,梭罗想要逃离的,并非是真实世界,而是真实世界中廉价、单薄的社交关系。尤其值得一提的是,在瓦尔登湖畔的小屋中,梭罗摆了三把椅子。独处的时候用一把,交友的时候用两把,社交的时候用三把。他希望借助这样的方式,获得更高质量的社交生活。特克尔认为,我们对于社交关系的系统性反思,也可以从这三把椅子入手。在她看来,这三把椅子实际上隐喻着三种关系,一把椅子意味着独处,两把椅子意味着亲情,三把椅子意味着工作。

在 2015 年,也就是《群体性孤独》出版四年之后,特克尔出版了新书《重试交谈》。这两本书之间的延续性十分微妙,有点像是一部电视连续剧。《群体性孤独》以瓦尔登湖作为结尾,《重拾交谈》又以瓦尔登湖作为开篇,在这本书中,特克尔以这三把椅子作为框架,为我们的社交关系提出了更加详细的解决方案。有兴趣的朋友可以将这本新书作为继续阅读的材料。

最后我们还需要多说一句,虽然特克尔在这本书中认为互联网给我们带来了这种新型孤独,但她并不认为这是互联网的错误,反而真正的问题在于,我们并没有对互联网的到来做好充足的准备。特克尔真正希望我们学习的,是一种对于科技的适应能力,换句话讲,我们不能直截了当地向互联网投降,而是需要向后退一步,重新思考互联网本来的角色。

任何一项科技的诞生都是为了解决现实问题,但显然没有一项科技可以解决我们面临的所有问题,甚至情况还要更糟一些。有时候,科技还会为我们增添新的烦恼。这方面的研究可谓汗牛充栋。比如,尼尔·波兹曼在《娱乐至死》一书中警告我们电视会让人失去耐心;尼古拉斯·卡尔在《浅薄》一书中警告我们,电脑可能会让人的思考变得肤浅;内奥米·巴伦在《读屏时代》一书中警告我们,电子书会降低人们深度阅读的可能性。在我们今天为你解读的这本书中,特克尔则警告我们,互联网在空间上拉近了彼此,同时在心理上也会让人们更加孤独。

这些作者并没有谴责科技的进步,相反,他们所担忧的是,我们能否适应这种进步。以互联网为例,我们都清楚它能改变什么,却不是每个人都理解它无法代替什么。特克尔在书中深刻地说:“我们的失职并非因为我们试图建设一个新的东西,而是因为我们不允许自己考虑新科技瓦解了什么。我们并不是因为发明和创造而陷入麻烦,而是因为我们认为它可以解决一切问题。”

下面,来简单总结一下今天为你分享的内容。

首先,我们解释了互联网如何改变了人们的社交状态。特克尔认为,一方面,互联网改变了空间的概念。不论我们身处何处,只要打开社交媒体,就可以立刻从现实中逃离,进入到虚拟世界之中,从而完成一次“精神隐身”。另一方面,互联网为我们提供了一种理想化身,让人们在其中拥有一个更加舒适、简单的自我。

其次,我们解释了互联网会如何影响我们在现实世界中的社交行为。网络社交本质上是一种自我中心主义的单薄社交,它一方面鼓励我们与他人建立弱联系,另一方面又助长了一种自恋情结。一旦我们沉迷于此,就会越来越疏离真实世界中厚重、复杂的交往体验,从而产生出一种新型孤独。

最后,我们解释了应该如何处理互联网社交所带来的新型孤独。特克尔鼓励我们通过最为古老的交往方式,也就是面对面的交谈,来重新建立现实世界真实、厚重的交往关系。我们可以借用梭罗的三把椅子作为思考框架,重新在独处、家庭和工作中发现真实、厚重的交往体验。

撰稿:董晨宇 脑图:摩西 转述:成亚