《绝非偶然:社会心理学家阿伦森自传》 静静解读

《绝非偶然:社会心理学家阿伦森自传》| 静静解读

关于作者

埃利奥特·阿伦森是二十世纪最杰出的心理学家之一,他一生都致力于研究“如何利用心理学方面的成果来改变人类的思考和行为方式”。在心理学领域,他的重大成就包括著名的认知失调理论和个人吸引力研究等。在本书中,他将用自己一生的经历和经验告诉你,普通人如何突破个性的缺陷和束缚,有效实现自我完善。

关于本书

这是一本关于心理学家埃利奥特·阿伦森的自传,书中不仅讲述了埃利奥特·阿伦森改变命运的故事,也记载了社会心理学的发展之路。埃利奥特·阿伦森本人也说,这本书就是一本关于改变的书。如果你正在改变或者需要改变,那么埃利奥特·阿伦森改变命运的故事一定会对你有所启发。

核心内容

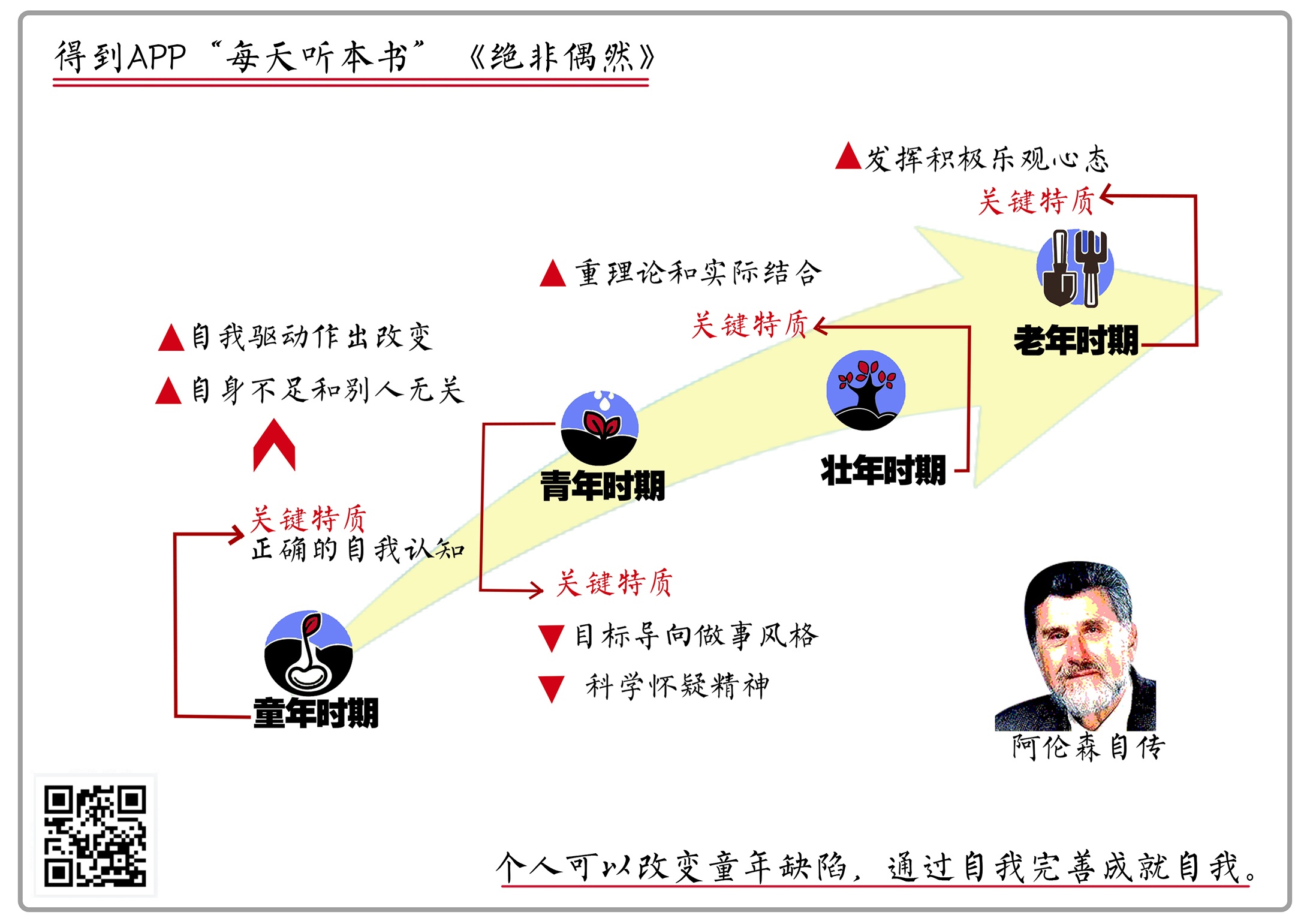

本书通过埃利奥特·阿伦森人生四个时期的主要经历,和他身上所具备的特质,来说明他的成功并不是因为偶然的幸运,而是自己刻苦努力的结果。他用自己的实际经历阐明:无论个人还是社会,都可以向好的方向发展,一个人可以不受儿时不愉快经历和个性缺陷的束缚,通过自我完善成就可能的自我。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是《绝非偶然》。这本书的中文版大约有20万字,我会用大约23分钟的时间,为你讲述书中的精髓:是什么样的关键特质,让原本资质平平的埃利奥特·阿伦森成为了举世闻名的社会心理学家。

《绝非偶然》这本书,是美国著名社会心理学家埃利奥特·阿伦森的自传。作为二十世纪最杰出的心理学家之一,阿伦森一生都致力于研究“如何利用心理学方面的成果来改变人类的思考和行为方式”。在心理学领域,阿伦森的重大成就包括著名的认知失调理论和个人吸引力研究等。而他在这方面的贡献也让美国心理协会前任主席菲利普·津巴多忍不住表示:如果社会心理学界有诺贝尔奖,我相信埃利奥特·阿伦森一定是第一位获奖者。之前,我们每天听本书栏目还解读过阿伦森的另一本代表性著作《社会性动物》,这本书被誉为美国社会心理学的《圣经》,截止到目前,已更新到了第11版,并且被翻译成了14种语言,在全球畅销了上千万册。

很多时候,我们都会因为钦佩一个人,而去探寻他的人生,希望能从他的人生经历中获取一些现实经验,以实现自己的人生目标。而今天我们要解读的这本《绝非偶然》就给了你一个和大师的人生进行零距离接触的机会。

一直以来,比起通识性知识,我都更喜欢阅读伟人的传记,因为传记的字里行间往往都浓缩着这位伟人很多的人生智慧。梁启超曾经就说过:“读名人传记,最能激发人志气,且于应事接物之智慧增长不少,古人所以贵读史者以此。”可以说,能够流传于世的,除了伟大的人性,就是思想的光辉。而作为《绝非偶然》这本自传的作者,阿伦森把它定义为一本关于改变的书,因为这本书不仅讲述了阿伦森改变命运的故事,也记载了社会心理学的发展和改变之路。在今天的音频中,我就将着重为你讲述:阿伦森是如何改变自己的命运的。如果你正在改变或者需要改变,相信这本书一定会对你有所启发。

在进入主题之前,我们先来了解一个问题:阿伦森为什么要把自己的自传取名为《绝非偶然》?这是因为,很多人对阿伦森的人生都有一些误解,比如,他们认为阿伦森之所以能够在社会心理学上获得如此卓越的成就,是因为机遇和命运一直都在垂青他。因为阿伦森是典型的好老师教出的好学生,他在本科时期的导师是马斯洛、硕士时期的导师是麦克莱兰、博士时期的导师是费斯廷格。所以,大多数人就想当然地把阿伦森一生的成就归功于幸运和偶然。但阿伦森的人生真的就这么一帆风顺吗?并不是。

在这本自传中,你将会了解到幼时的阿伦森因为天资愚钝,连自己的亲生父亲都看不起他;青少年时期的阿伦森还差点失去了求学的机会,沦为生活的苦力;而老年时期的阿伦森更是饱受双目失明的折磨。所以,阿伦森才说,他的成功并不是因为偶然的幸运,而是自己刻苦努力的结果,这就是他把自传取名为《绝非偶然》的原因。

好了,介绍完这本书的基本情况和作者概况,下面我来为你讲述书中的重点内容:阿伦森有哪些关键特质值得我们学习。我会把这本书分为四个部分来讲。第一部分:阿伦森自我觉知的童年时期;第二部分:阿伦森刻苦求学的青年时期;第三部分:阿伦森硕果累累的壮年时期;第四部分:阿伦森积极乐观的老年时期。

我们现在讲第一个重点内容:阿伦森自我觉知的童年时期。

阿伦森出生于1932年,作为一名犹太移民的后裔,他从小在美国的生活环境非常糟糕。书中有这样几个细节描述:比如,受经济大萧条的影响,他没钱修补鞋底的破洞,于是只能把硬纸板塞进鞋子里凑合;作为犹太人,他还经常受到其他种族的排斥;他从小因为天资愚钝,连家里的亲戚都看不起他。阿伦森的童年似乎可以用这四句话来概括:性格腼腆木讷,身材瘦弱,动作笨拙,不断遭人嘲讽,孤独而且落寞。但是,阿伦森的这些弱点是与生俱来的,作为一个孩子,他也曾经因为这些缺陷而苦恼了很久,但面对这种状况,阿伦森不同于常人的一点是,他从小就有一种意识:明白自己的不足和别人无关。而这也是我们今天要讲的阿伦森的第一个关键特质:正确的自我认知。

举个例子,阿伦森的父亲不幸患上了白血病。有一天,阿伦森在病房外听到父亲对母亲说:“我特别担心阿伦森,我觉得和哥哥比起来,他永远都不会有什么大出息。”虽然父亲的这番话深深地刺痛了阿伦森,但他却并没有因此而憎恨把自己衬托得如此不堪的哥哥。因为他非常清楚地知道,自己的不足和优秀的哥哥没有任何关系。即便没有哥哥,自己身上的缺点依然存在。对于很多人来说,在面对“腼腆、木讷、自卑”这样的性格缺陷时,往往都会陷入自暴自弃的漩涡,但阿伦森知道,接受不完美的自己,是进行改变的基础。这种正确的自我认知来源于阿伦森本身的自省力和同理心,也是他后来能成为优秀心理学家的重要禀赋。

那么,在具有正确自我认知的基础上,阿伦森又做了些什么,来实现了自己人生的第一次自我肯定呢?这就要提到他的第二个关键特质:强大的自我驱动力。

在阿伦森14岁的时候,哥哥帮他找到了一份暑期工的兼职:做游乐场保龄球摊位的服务员。当时阿伦森的任务是:如果客人击中了全部的瓶子,他就要给客人最高级的奖励。但是,在这些游戏中,商家为了盈利,普遍都会做手脚,所以客人根本不可能获得最高级的奖品。这个时候,有些脾气暴躁的顾客就会直接拿球砸阿伦森出气。当时,阿伦森特别难过,但是在哥哥的劝说下,阿伦森明白了:抱怨工作的不好,并不是解决问题的根本方法。毕竟工作是自己选的,要错也是自己选择的错误,所以,他唯一能做的就是改变自己的选择。

于是,14岁的阿伦森做出了一个很不符合他性格的决定。他瞄准了游乐场中最赚钱、最体面的一个职位:话筒男。那时候的话筒男其实就是现在的促销员,主要工作内容是在街上招揽顾客。有一天,当班的话筒男因为家里有急事,情急之下就让阿伦森帮忙代班。奇怪的是,阿伦森竟然刚接手就招呼得有模有样,人哗啦啦地来了一拨又一拨,就连游乐场的老板都听说了这幅喧闹的景象。

后来,阿伦森竟然因为这件事被意外升职了。这是因为他足够幸运吗?并不是。阿伦森在本书中回忆到,自从他看上话筒男的那个职位之后,平日里就一直都在观察当班话筒男的一举一动,他总结出了“说什么样的语言,做什么样的表情”才最容易让游客信服。在私下里,他早就把话筒男的话术都烂熟于心了。这次成功的晋升经历不仅让阿伦森体会到了他人生中的第一次自我肯定,同时也让阿伦森深深地记住了:成功的捷径其实就是自己逼自己,做好充分的准备才有机会获取自己想要的结果。

好,这就是今天给你讲的第一个内容:阿伦森自我觉知的童年时期。在这个时期,我们举了两个例子来说明阿伦森是如何克服自己的弱点,并逐步找到强大自我的方法的。我们还提到了阿伦森的两个关键特质:一个是正确的自我认知,能够坦然接受自己的不足,知道自己的不足和别人无关,这是开始改变的基础;另一个是,强大的自我驱动力:解决问题的关键并不是去抱怨、责备或者反抗,而是积极驱动自己作出改变,为逆袭做好充分的准备。

虽然,阿伦森在游乐场的临时工作让他第一次体会到了成功的快乐,但是父亲的不幸去世却又差一点让阿伦森跌入了谷底。当时,由于生活条件的窘迫,再加上家族中几乎没有人看好阿伦森,所以舅舅提议,让优秀的哥哥继续完成学业,而阿伦森则要出去打工,负责家庭的日常开销。

但幸运的是,他的哥哥很爱他,也很在意自己弟弟未来的发展。所以,在哥哥的强烈要求下,阿伦森才有机会继续上学。哥哥的帮助和认可,让阿伦森开始把全部的精力都投入到了学习中。而在这短暂的求学时期,他也并没有让哥哥失望,有幸站在了马斯洛、麦克莱兰、费斯廷格三位心理学大师的肩膀上,紧紧地抓住了求学的机会,甚至在最后取得了比导师还要卓越的成就。那么,阿伦森是如何对待自己的学业,又是如何在心理学领域取得了至高成就的呢?

这就要提到我们今天要讲的第二个重点内容了:阿伦森刻苦求学的青年时期。学业的成功,和他的两个特质是分不开的。一个是目标导向的做事风格,另一个就是科学的怀疑精神。

我们来一个一个了解,先讲第一个关键特质:目标导向的做事风格。

在本科时期,阿伦森就读于布兰迪斯大学。在这里,他遇到了自己人生中的第一位导师马斯洛,并开始喜欢上了心理学。说起阿伦森和心理学的结缘,他还牺牲了自己的一段爱情呢。

那时候,阿伦森在本科进修的专业并不是心理学。但他为了获得女孩子的芳心,就陪对方一起去上马斯洛的“心理学导论”课程。他们走进教室的时候,马斯洛正在从心理学角度阐述种族偏见的问题。阿伦森一听到这个,就彻底被吸引了,因为这正是10年前困扰他的难题。阿伦森回想起了自己小时候经常被其他种族孩子欺负的场景,他着迷了,放开身边女孩的手,开始记笔记,并在第二天果断转到了心理学系。

从阿伦森抛弃爱情,投身心理学的这段故事中,我们就可以看出,阿伦森区别于常人的另一点是:他非常清楚自己想要什么,并且会果断放弃对自己现阶段不重要的事情,然后大步朝着自己的长远目标迈进。有时候,他甚至还会为了接近自己的目标,强迫自己沉浸在痛苦当中。为什么这么说呢?这就要提到阿伦森和他的导师费斯廷格之间相爱相杀的故事了。

当时的费斯廷格在斯坦福是一位出类拔萃的学者,但奇怪的是,学校里的学生却都不愿意去上他的课。因为传言说,费斯廷格不仅专横跋扈,而且还特别喜欢挖苦学生。所以一开始,阿伦森对费斯廷格也有点排斥。但是,当阿伦森读完他的《认知失调理论》手稿时,就迫不及待地决定成为他的学生了。阿伦森说,他从来都没读过这么精彩的心理学著作。为了自己的梦想,他把自己毫不犹豫地推进了这个“火坑”。当然,这里的火坑是加了引号的。不过啊,在阿伦森和费斯廷格的学术交流中,他也的确被这位导师折磨的苦不堪言,但只要一想到自己喜欢的心理学,阿伦森就又不得不强迫自己静下心来钻研。

在本书中,阿伦森讲了一个自己和费斯廷格闹矛盾的故事。那是阿伦森第一次交论文的时候。当时,费斯廷格根本没有对阿伦森的论文手稿给予任何批注,就把阿伦森劈头盖脸地骂了一顿。阿伦森不服啊!你这什么意见都没写让我怎么改?于是跑回去找费斯廷格理论。结果却被费斯廷格的一句话给噎了回来。费斯廷格说:“你都不注重自己的研究成果,没有推理出合理的结论,难道要让我来为你做这些?这里不是幼儿园,应该是你来告诉我,错在哪里?”这大概就是搞科研的人最重要的一个特质吧。即使是自己研究出的东西,也要抱有科学的怀疑态度,必须有大量的、合理的例证才能推导出普遍性的结论。

在这次被教育的事件发生之后,阿伦森把导师教他的 “科学的怀疑精神”应用到了极致,而且还把这一特质应用到了导师提出的权威观点上。他对费斯廷格最得意的认知失调理论提出了关键性的修正意见,理由就是该理论不够严谨。

当时的阿伦森是如何利用“科学的怀疑精神”质疑权威的呢?在讲这件事之前,我们先来了解一下:认知失调指什么?在心理学中,认知失调是一种与自我辩护相关的心理机制,当某个人同时拥有心理上不一致的两种认知、想法或者态度时,就会出现认知失调的状态。

比如,当时费斯廷格研究认知失调理论的时候,做了一个实验。他要求A、B两组被试人员一起加入一个枯燥无味的讨论组。A组的被试人员加入该讨论组时,没有经过任何考核;而B组的被试人员加入该讨论组时,则需要经过严格的考核。实验结果证明,未经过考核加入这个无聊讨论组的A组人员,普遍认为这个小组无聊又乏味,而经过严格考核加入该讨论组的B组人员竟然说自己很喜欢这个讨论小组,这就产生了认知偏差。

由此,费斯廷格得出了一个结论,认为“我通过重度入门考核加入该小组”的认知和“该小组无趣、乏味”的认知不协调,才会导致A组被试人员撒谎说自己喜欢这个小组。

但是后来,阿伦森却对该结果提出了质疑。阿伦森说,并不是“我通过重度入门考核加入该小组”的认知和“该小组无趣、乏味”的认知不协调,而是“我是一个既聪明又能干的人”的认知和“我不可能加入一个毫无价值的小组”的认知之间不协调。阿伦森把失调理论从一个有关态度的理论转变成有关自我的理论,开始从自我的角度来讨论认知失调。阿伦森说,有关自我的信仰是人们持有的最重要的认知,当你的行为或者态度与你对自己的认知不一致时,就会产生最痛苦的认知失调。在这个事件中,正是阿伦森敢于质疑权威的态度和科学的怀疑精神,才推动他对认知失调理论做出了关键性的完善。

好,这就是今天给你讲的第二个内容:阿伦森在青年时期的两个关键特质:目标导向的做事风格和科学的怀疑精神。在这个时期,阿伦森有幸遇到了人生中最重要的三位导师。我们都知道,一个优秀的导师,会加快你成功的速度。但对于一位站在权威导师肩膀上的科研学者来说,更珍贵的品质则是不完全听信导师,相信自己的判断力,并善于用科学的精神来看待所有的理论研究。

阿伦森在结束了自己的求学生涯之后,一直都在各高校从事心理学的教学和科研工作。而他最大的愿望也是希望能够利用自己在心理学方面所习得的知识为社会做出贡献。所以,在这个时期,阿伦森最重要的关键词之一就是:重视理论和实际的结合,以解决社会问题为根本目标。

也就是我们要讲的第三个重点内容:阿伦森硕果累累的壮年时期。

在这一阶段,阿伦森把理论结合实际,解决了很多困扰大众的社会问题。比如,他利用认知失调理论和虚伪范式研究成功提高了大学生预防艾滋病的意识。再比如,他还利用拼图教室的方法,缓解了困扰他多年的种族歧视问题。

举个例子,我们来看看阿伦森是如何把理论付诸于实践,说服大学生提高安全套的使用率,预防艾滋病。20世纪末的时候,美国艾滋病泛滥,很多大学生在进行亲密接触时都不注重采取安全措施。阿伦森尝试利用认知失调理论和人性的虚伪来解决这个棘手的社会问题。他具体是怎么做的呢?

阿伦森把有性行为的学生邀请到教室来,宣讲艾滋病的危害和使用避孕套的重要性。每一场演讲阿伦森都会录像,并且告诉演讲者,他们的录像将会作为高中性教育课程的部分内容展示给学生。参加宣讲的学生被阿伦森分为两组,一组是“控制组”,在演讲完之后即可离开现场;而另一组是“虚伪组”,在演讲完之后,还要在阿伦森专门设计的情境下接受访谈,阿伦森特意让“虚伪组”的学生来聊聊自己没有使用避孕套时的情况,提醒他们自己的行为和所阐述观点之间的冲突。

后来,阿伦森统计了这些学生实际购买避孕套的数量,结果非常惊人。“虚伪组”的学生购买避孕套的数量超过 “控制组”学生的三倍还多。就这样,阿伦森利用认知失调和人性的虚伪,成功地解决来困扰大家许久的社会问题。

关于阿伦森在这一时期的其他成就,我们就不一一赘述了,如果你感兴趣的话,可以读读原书,好好品味。虽然说,阿伦森这一阶段收获了很多科研成果,他重视实践和理论相结合的精神也为社会的发展做出了巨大的贡献,但是,晚年的阿伦森却似乎又回到了童年时期的那种落寞。下面,我们就来看看今天的第四个重点内容:阿伦森是如何利用积极乐观的态度,为自己的学术生涯画上完美句号的。

老年时期,阿伦森因为金融危机选择提前退休,他本来打算退休之后多写几本书籍,作为送给后人的礼物。但不幸的是,晚年的阿伦森突然双目失明了。对于这时候的阿伦森来说,这简直就是致命的打击。毕竟他退休的目的是要安安静静地写书,怎么办呢?倔强而乐观的阿伦森并没有因此而放弃自己写书的想法,而是想办法调整了写书的方式。

比如,他先和合作者谈论彼此的观点,并加以论证和反驳。初稿出来之后,对方大声朗读给他听。在这个过程中,阿伦森居然发现,面对面的口语交流不仅有利于观点的讨论,也完善了书中的语言表达,因为聆听比阅读更容易发现错误。利用这种方法,阿伦森和他的两个儿子合作修订了三遍《社会性动物》,而我们每天听本书栏目里解读的另一本书《谁会认错》就是阿伦森失明之后尝试写的第一本书。

好,这就是今天给你讲的第四个内容:在命运又一次把阿伦森送到谷底之后,他充分发挥了在自己积极乐观的心态,尝试各种办法为后来者留下了许多心理学领域的经典作品。在本书的最后,阿伦森说,人生就像过山车一样,是一个不断成长和自我实现的过程,旅途中不免有起起落落,不管你在人生中抓到多烂的牌,努力把它打好就是了。

我们再来系统总结一下今天讲过的内容:阿伦森是如何在跌宕起伏的一生中取得成功的,他身上有哪些特质值得你学习。

第一个关键特质:正确的自我认知,从小阿伦森就对自己的情况有清晰的自我认知,这是他之后作出改变的基础。

第二个关键特质:强大的自我驱动力。要始终记住,抱怨并不能解决问题,关键在于想办法让自己动起来,有了充分的准备才有机会获得成功。

第三个关键特质:目标导向的做事风格。很多时候,人之所以会在选择上纠结和痛苦,是因为心理近视,被眼前的东西所羁绊。如果能把眼光放长远一点,就会很容易判断现阶段什么对你来说才是最重要的。

第四个关键特质:科学的怀疑精神。作为一名科研人员,敢于质疑权威才是最优秀的职业素养。

第五个关键特质:把理论付诸实践的能力。

第六个关键特质:积极乐观的人生态度。我们常说,命运永远是掌握在自己手中的,你想让自己变成什么样子,最后就会成为什么样子。而阿伦森就用自己的实际经历阐明了:无论个人还是社会,都可以向好的方向发展,一个人可以不受儿时不愉快经历和个性缺陷的束缚,通过自我完善成就可能的自我。

撰写:静静 脑图:摩西 转述:成亚

划重点

1.成功的捷径其实就是自己逼自己,做好充分的准备才有机会获取自己想要的结果。

2.对于一位站在权威导师肩膀上的科研学者,更珍贵的品质则是不完全听信导师,相信自己的判断力,并善于用科学的精神来看待所有的理论研究。

3.人生就像过山车一样,是一个不断成长和自我实现的过程。旅途中不免有起起落落,不管你在人生中抓到多烂的牌,努力把它打好就是了。