《第二座山》 徐学勤解读

《第二座山》| 徐学勤解读

关于作者

作者戴维·布鲁克斯(David Brooks),是《纽约时报》一位人气很高的专栏作家,也是知名的电视评论员,著有《社会动物》《天堂里的波波族》《品格之路》等关于心灵和成长的畅销作品。

关于本书

本书是布鲁克斯最新的著作。2013年,他结束了一段长达27年的婚姻,陷入了人生的低谷,此后几年,他大量阅读和研究,并关注那些热心于为社区服务的人,完成了这部全面反思人生意义的作品。

核心内容

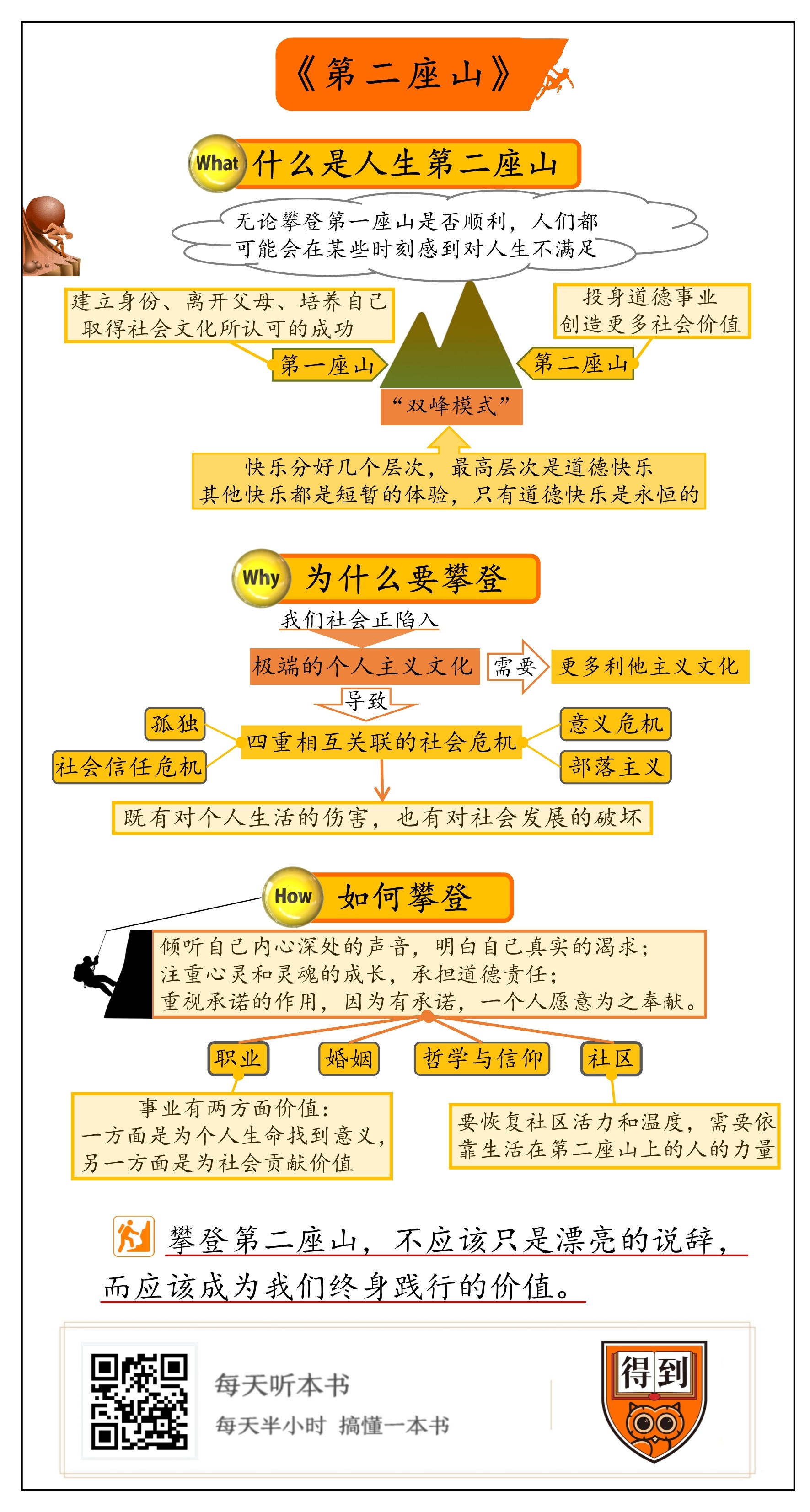

书中创造了“双峰模式”和“第二座山”的概念模型,用来解释不同的人生层次,提出人应该摒弃过于自我的生活方式,过一种更有利他精神的生活,并从职业、婚姻、哲学与信仰、社区四个维度给出了具体的解决方案,告诉我们如何过一种能够拥有永恒快乐的道德生活。

你好,欢迎每天听本书,我是徐学勤。今天要为你解读的书叫《第二座山》,它还有一个副标题,The quest for a moral life,直译过来是“对道德生活的探索”,中文版里把它译作“为生命找到意义”。

我们知道,“道德生活”和“生命意义”,是两个最古老、也最根本的哲学命题,是所有哲学家在对人生和世界进行阐释的时候,需要首先回应的问题。它关乎我们要过一种怎样的人生,要奉行一套怎样的道德律令。当然,不光是哲学家要去思考这两个问题,我们每个普通人也都会在不同的人生阶段,不自觉地去追问生命意义的问题,说得通俗一点,就是人为什么而活着?

关于这个问题的答案,最著名的莫过于英国哲学家罗素的名言:“对爱情的渴望,对知识的追求,对人类苦难不可遏制的同情,这三种纯洁但无比强烈的感情支配着我的一生。”罗素是20世纪最有影响力的思想家之一,我们普通人或许达不到他的境界,但至少可以从他的这句话里受到一点启发,那就是,甭管我们的人生追求是什么,这些追求都会成为支配我们人生行动的一种指引。思想指引行动,而行动造就命运。

那么,这本宣称要“为生命找到意义”的《第二座山》,它又有何独特之处呢?

我们不妨先了解一下它的作者,它的作者戴维·布鲁克斯,是美国《纽约时报》一位人气很高的专栏作家,受到很多美国精英群体的推崇。他此前的《社会动物》和《品格之路》在得到听书栏目都有过解读,在那两本书里,他谈论的主题是人的成就与性格、品格和道德的关系,从行文中,你能看到他的意气风发和信心满满。

但就在写完《品格之路》之后,他陷入了人生中最动荡的一段岁月。他和妻子长达27年的婚姻走到了尽头,他搬了家,他的两个孩子也要离开他去上大学,一个原本美好的家庭变得四分五裂。他陷入了痛苦、羞耻和孤独,而当他想去朋友那里寻找安慰,却发现连一个可以诉苦的朋友都没有,因为长期以来,他为了事业上的成功,对身边的人总是冷漠、疏忽、缺乏同理心,逃避在各种人际关系中应该承担的责任。

面对突如其来的挫折,他开始重新反思自己的人生。他发现,自己最大的问题是陷入了一种极端个人主义,他曾经坚定地认为,只要通过个人努力,就能塑造良好的品格,进而取得不错的人生成就,品格的塑造就像健身一样,是可以独自完成的。但是,深陷在孤立无援的人生低谷,他发现以往的认识存在误区,他意识到,“当前在我们文化中猖獗的个人主义堪称灾难,片面强调自我成功、自我完善和个人自由,就是一场灾难。”

他在书里把人生比作登山,第一座山是为了获取个人成就,为了外在的名利和享乐;而第二座山则是关于奉献的,它强调摆脱自我、舍弃自我,因受到某种召唤,去帮助需要帮助的人。不过,攀登第二座山的人并不反感世俗的快乐,他们也可以喜欢美食或美景,但他们在追求道德快乐的过程中,已经超越了世俗之乐,“他们的生活在向着某种终极的善靠拢”。

今天的音频,我将沿用“是什么、为什么、怎么办”的经典思路,分三个部分来为你解读这本书:首先,什么是人生的第二座山?其次,人为什么需要攀登第二座山?最后,要如何攀登第二座山?

将人生比作登山,是个常见的比喻。比如,马克思曾说:“在科学上没有平坦的大道可走,只有沿着陡峭山路不断攀登的人,才有希望到达光辉的顶峰。”

又比如,在希腊神话里,西西弗斯因触怒了众神而受到惩罚,被要求把一块巨石推上山顶,但每当推到山顶,巨石又会滚落下来,前功尽弃,西西弗斯不断重复着这桩苦役,永无止境。后来,西西弗斯的故事经过法国作家加缪的阐释,成为存在主义的经典案例——推巨石上山本身是没有意义的徒劳,但因为人在这个过程中的付出和对抗,而给它赋予了意义。加缪说:“迈向高处的挣扎足够填充一个人的心灵,人们应当想象西西弗斯是快乐的。”

布鲁克斯也强调快乐,他还为快乐分了好几个层次,包括身体上的快乐、情感快乐、精神快乐等等,但他认为最高层次的“真正的快乐”是道德快乐,其他快乐都是短暂的体验,只有道德快乐是永恒的。他指出,教皇方济各、图图主教、救世军的志愿者,可能都拥有这种快乐。他们在“道德升华”的强大时刻,消除了愤世嫉俗的感觉,取而代之的是希望、爱和道德鼓舞。那些道德升华的时刻,会令人精力充沛,让人觉得自己有强烈的动力去行善,去牺牲,去行动,去帮助他人。

他的“登山理论”也就由此诞生了。因为快乐的层次不同,所以人生追求的层次也有所不同。他提出人生存在一种“双峰模式”:刚走出校园,人们会开始各自的职业生涯或组建家庭,确立他们要攀登的第一座山,比如,要成为一名警察、一名律师、一名医生等等。在第一座山上的使命是建立身份、离开父母、培养自己,取得社会文化所认可的成功,比如拥有体面的工作、漂亮的房子、舒适的生活,然后拓展自己的社交圈,努力在世界上留下印记。

有些人在登上第一座山以后,尝到了成功的滋味,但发现这并不令人满意。他们会心存疑惑,“就只是这些吗?”他们会觉得,前面还有漫长的路要走,而不是陷入功成名就后的虚空状态。还有的人连第一座山都没有爬上,而是在半山腰就摔了下来,跌入了人生的谷底,然后在痛苦、失望和孤独中挣扎,或者萎靡不振,或者怨天尤人,没完没了地发脾气。

布鲁克斯认为,无论攀登第一座山的过程是否顺利,人们都可能会在某些时刻感到对人生的不满足,这时候也就有了第二座山。

比如,一些成功的企业家或者娱乐明星,他们已经有了几辈子都花不完的钱,身价的增长对他们来说只是一个数字游戏,不再能激发他们的兴趣。这样的人,他们可能会选择投身公益慈善或者文化教育事业,去创造更多的社会价值。比如,比尔·盖茨和沃伦·巴菲特建立的基金会,一直致力于消除贫穷、减少传染性疾病、改善妇女和儿童的生存状况,他们是在攀登完人生的第一座山以后,再攀登第二座山。

那是不是只有顺利登上第一座山的人,才有资格攀登第二座山呢?

其实不是,有的人从来都没有登顶过第一座山,他们从半山腰摔到了山谷,但山谷反而成为造就他们的地方。他们在痛苦中看到了更深层次的自我,察觉到内心深处的爱的本能,渴望去超越自我、关心他人,从而让自己成为一个更好的人。他们受到某种感召,想要投身于道德事业,过一种道德生活,因为他们看见了比个人幸福更大的福祉。

比如,你可能听说过,某个人得了一场大病,或者发生了一场差点丧命的车祸,他在病床上重新思考人生,认为自己如果就这么走了的话,实在太不值得了。他在痊愈之后,发愿选择去做志愿者、做支教老师、做社区义工,或者为他人提供免费的法律援助、医疗服务等等,他选择投身一项比自身更大的事业,也就是我们常说的那句“something bigger than yourself”。

其实,包括布鲁克斯自己,也是在遭受人生挫折之后,才明白有更重要的第二座山等待自己去翻越。他通过大量的阅读和思考,想到要写出这部《第二座山》,以弥补此前著作中的不足。同时,他还启动了一个名为“编织:社会结构”的项目,这个项目旨在让人们关注那些正在做社区建设和关系修复的基层工作人员。在这项研究中,他发现,自己几乎每天都被那些热心为社区服务的人感染着。

说完什么是第二座山,我们再来看看,为何需要有第二座山?

布鲁克斯认为,无论是个人,还是社会,都需要去攀登第二座山,因为我们的社会正陷入一种极端的个人主义文化,在遭受一场关联危机和团结危机,个人与群体、个人与社会之间的关系很紧张,因而需要更多的利他主义文化。他说,“在需要感情的时候,我们过于理性;在需要道义的时候,我们过于功利;在需要关注公众的时候,我们过于关注个人。”

那么,为什么个人主义会成为一种占主导地位的思潮呢?要知道,人是社会性动物,人类之所以能成为万物灵长,并非源于体能、速度或力量方面的优势,而是因为人类从群居生活中发展出协作能力,进而发展出文明。从部落到民族,再到国家,一步步走来,个体被编织进一张越来越大的社会网络里,这张网络中的人数远远超出我们的认识范围,因而,它被人类学家称为“想象的共同体”。

在战争、饥荒、瘟疫等灾难面前,人的联结和协作是必不可少的自救手段,但反过来,这张社会之网也会对个体进行捆绑、束缚,乃至奴役。所以,个人对社会既有依附的需要,又要警惕被其奴役,两者之间存在着一种紧张的关系。与专制主义相比,个人主义显然是一种更进步的社会思潮,它强调个人的权利与自由,用马克思的话说,理想的社会应该是一种“自由人的联合体”。

在今天的西方社会,对个人自由和权利的强调,几乎是一种不容置疑的政治正确,这已经成为一种道德生态。布鲁克斯并不否认个人主义的进步意义,但他强调极端的个人主义正在造成全面的危机,而极端个人主义的形成就是近几十年的事情。

20世纪上半叶,北半球的人们面临着大萧条和两次世界大战。这些重大的问题,需要人们团结一致去应对,人们自愿地参军、组成工会或救援组织,或者在大公司工作,交战国家的人民紧密地联系在一起。因此,形成了这样一种文化:“强调履行职责、融入机构、顺从团队、服从权威,而不是试图突出自己或损公肥私。这种以群体为导向的道德生态,一言以蔽之,就是‘我们休戚与共’。”

布鲁克斯认为,这种“我们休戚与共”的道德生态一直延续到战后,它并不强调个人的选择和自由,而是强调谦卑和慎言,“它给出的信息是,你不比任何人强,但任何人也都不比你强。它认为自私自利和自恋是诸多邪恶的根源。如果你过多地谈论自己,人们就会说你自负,并对你嗤之以鼻。”但它的好处是人们有丰富多彩的公共生活,社区成员之间的关系密切而融洽,人们会在生活中相互帮助和支持。

这种集体主义文化自有其迷人之处,我们从计划体制走过来,当然也不会陌生。但是,当战争的危机解除,人们逐渐感到这种文化对个人的禁锢和压抑。到上世纪五六十年代,“垮掉的一代”和嬉皮士运动兴起,年轻人蔑视传统,反抗权威,追求自由独立和个性解放,个人主义成为一种新时尚。他们认为,每个人都有权以自己喜欢的方式生活,只要不妨碍其他人的生活即可,人生的目标是自我实现和自我满足;他们学会了忠于自己的感受,而不是外在的社会标准;他们认为,最好的生活就是最自由的生活,个人从教条、政治压迫、社会偏见和群体一致性中解放出来,个人至上的理念逐渐发展为社会主流。

这场思想解放运动,释放了巨大的生产力和创造力,社会活力迅速提升,但它的负面后果也在慢慢累积。经过半个世纪的发展传播,个人主义越来越极端。布鲁克斯指出,“在一个极端个人主义的社会里,衡量一个人的标准不是是否遵守共同的道德准则,而是个人所取得的成就。自私是可以被接受的,因为提升自我是首要的使命。以自我为导向是可以的,因为在一个结构合理的社会中,个人的自私可以被用来生产公共产品,促进经济的增长。”

在越来越单一的社会评价标准之下,人们逐渐丧失了一些宝贵的品质,比如善良、同理心、责任心、公义精神。人们变得日益疏远,无论是在社会上、情感上,还是在身体上,都是如此。许多人即便对家人也缺少关爱,连谈恋爱的激情都没有,布鲁克斯曾经也是因为工作而对家人和朋友缺少关心,才导致了离婚和朋友的疏远。他说,“个人主义曾是我们祖父母的天堂,但经过半个世纪的解放,如今却变成了我们的地狱。”

布鲁克斯总结到,个人主义导致了四重相互关联的社会危机:第一重危机是孤独,很多人长期处在孤独的状态,孤独导致自杀率上升和阿片类药物滥用,近些年,每年大约有4.5万名美国人自杀,人均寿命也因此下降;第二重是社会信任危机,人们对邻居、对陌生人、对政府的信任度都在降低,认为唯一可以依靠的只有自己;第三重是意义危机,也就是对人生意义产生了根本性的怀疑,没有使命感和意义感,精神空虚,缺乏自信,患抑郁症的人越来越多;第四重危机是部落主义,所谓部落主义,就是一群同样对社会不信任的人聚集在一起,它是社会冲突和极端主义的温床。

这四重危机既有对个人生活的伤害,也有对社会发展的破坏。人们对公共事务变得冷漠,忘记了履行社会责任,宁愿“独自打保龄”,也不愿意参与社区生活和公共议题,成为了名副其实的“精致的利己主义者”。他们挣脱了令人窒息的社会枷锁,却也失去了过一种高尚的、富足的精神生活的可能。极端个人主义者把一切都看成是有条件的,利益是唯一的驱动力,他们貌似获得了解放,实际上却被另一重精神枷锁牢牢控制。

极端个人主义的蔓延,让布鲁克斯感到危机重重。那么,如何才能扭转这种社会风气,建立一个更有温度、更能相互依存的社会呢?或者说,人们要怎样去攀登人生的“第二座山”呢?

布鲁克斯强调,首先,人应该倾听自己内心深处的声音,明白自己真实的渴求,而非随波逐流;其次,人应该注重心灵和灵魂的成长,承担道德责任;最后,人应该重视承诺的作用,承诺可能是对一个人、一项事业或者一种信仰,因为有承诺,所以一个人愿意为之奉献。

接着,他从职业、婚姻、哲学与信仰、社区四个维度进行了详细阐述,告诉我们应该如何攀登第二座山。为什么选这四个维度呢?因为它们恰好囊括了人生中最主要的几个主题,即家庭、事业、生活和信仰。因为篇幅有限,我在这里主要讲职业和社区两个维度,如果你对另外两个维度也有兴趣,可以读读原著。

我们先来看职业的维度。作为一个作家,他是从写作这项职业切入的,他介绍了著名反乌托邦作家乔治·奥威尔的写作经历。奥威尔说,自己的写作有四个基本动机:一是纯粹的利己主义,他想让自己看起来很聪明,想要满足被人议论的欲望;二是审美热情,他能从遣词造句中获得乐趣;三是“历史冲动”,也就是对理解的渴望,想要看到事物的本来面目,找出事情的真相;四是政治目的,他想把世界推向某个方向,改变人们关于应该建设何种社会的想法。

为了成为一名作家,奥威尔做了三件事:首先是到穷人中间去生活,他是一个左翼人士,同情底层人群,但他认为他的社会党同僚与他们所宣称要去解放的穷人,并没有太多直接联系,因此,在他的写作生涯开始时,就选择一个村一个村地徒步旅行,与底层人群生活在一起;然后,他试图创造一种新的写作方式,把非虚构作品变成一种文学形式,最终成为用寓言来表达政治观点的大师;最后,为了完成他的使命,他还在1930年代的西班牙内战中,与无政府主义者并肩作战,他学会了不带幻想地看待现实。他因此成为一位了不起的作家。

此外,布鲁克斯还举了博物学家爱德华·威尔逊和物理学家爱因斯坦的例子。威尔逊从小就被各种各样的动物吸引,像是受到了某种召唤,立志要成为一名博物学家,但有一次他钓到一条针鱼,因为大意,他被针鱼刺穿了右眼,从此右眼失明。他无法再研究鸟类,因为观察鸟类需要立体视觉,他不得不研究一些小的东西,比如蚂蚁。此后,他凭借着无与伦比的热情,在博物学道路上取得了伟大的成就。

爱因斯坦之所以走上科学家的道路,同样是受到好奇心的驱使。他四五岁的时候,看到指南针的磁针在磁场的作用下来回摆动,不禁吓得发抖,这让他想到事物的背后一定隐藏着一些深层次的东西,于是他开始痴迷于研究隐藏的力量,包括磁场、重力、惯性、加速度,此后如愿成为一名物理学家。

布鲁克斯认为,奥威尔、威尔逊和爱因斯坦的例子,都说明职业的选择应该遵循内心,要去审视自己的生活,找到自己真正爱的是什么,是什么让你的灵魂感到振奋。你需要听从使命的召唤,因为它关乎你人生的意义和目的,是需要你做一辈子的事情。只有这样你才会为它全力付出,为它忍受各种痛苦,把它做到极致,同时也才有可能为社会贡献超额的价值。

所以,你看,事业有两方面的价值,一方面是为个人的生命找到意义,另一方面是为社会贡献价值。然而,现实中很多人在选择工作时,更看重的是钱多不多、工作轻不轻松、离家近不近,对他们而言,工作仅仅是一种谋生的手段。那些攀登第二座山的人,是不会这样去考虑问题的。

我们再来看一下社区的维度。前面讲到,在一个极端个人主义占主导的社会,社区邻里之间的关系是冷漠的。可能你在一个小区住了很多年,都不知道隔壁住的是什么人,平时抬头不见低头见,却还是跟陌生人一样,因为每个人都是以自我为中心的。这种个人主义价值观认为,每个人要做的是“实现自我”,只要过好自己的日子就行,你想干什么是你自己的事,只要不打扰、不伤害别人就行。

人们强调精神的自由和独立,强调个人才是自己生活的主体,“他人即地狱”。个人从各种束缚中走出来,不是做国家的人,不是做公司的人,不是做父母的好孩子或者老师的好学生,而是做我自己,你们谁也别想定义我,谁也别想规定我该如何做,我要自由发展。

这种个人的解放当然有其进步意义,但社会的冷漠、人与人之间的距离感也由此形成。过去,社区邻里之间都很熟悉,大家会相互帮忙、相互分享,邻居的孩子大家会一起帮忙照看,遇到突发情况大家会齐心协力去解决,社区是一个仅次于家庭的、给人温暖的地方。但是,现在情况变了。

布鲁克斯认为,发生转变的一个重要原因,是政府和市场接管了以前的社区服务项目。现在坏人有警察管,小孩有学校管,搬家有搬家公司,生病了直接去医院,一切都有正规的服务,人们对社区的依附性和归属感减弱,独立性大大增强,每个人都好像过着一种“与世隔绝”的生活,过去丰富多彩的社区生活不见了。

那么,要如何恢复社区的活力和温度呢?布鲁克斯认为,这需要依靠生活在第二座山上的人的力量。这些人热心为他人、为社区服务,他们把建立邻里关系置于生活的中心,通过各种方式重建社区的纽带,让人们彼此信任,用亲密的联系取代冷漠的距离。

还记得前面提到的“编织:社会结构”项目吗?布鲁克斯花了很多时间,与这些致力于社区建设的人和机构交流,他们通过营建一些公共场所、举办聚会或者社区活动把人们聚集到一起。比如,一个叫做“脉络”的社区组织,成功地让约翰·霍普金斯大学的学生成为社区服务的志愿者,这些志愿者提供特殊的专业知识,比如法律援助、高考辅导、心理咨询等等。后来它发展成为一个囊括四百多名学生和一千名志愿者的关系网,帮助人们建立更有温度的社区生活。

起初,当地社区居民对这些陌生的志愿者也是冷漠的,但他们不停地出现在社区里,慢慢地就建立了信任感。正如“脉络”组织的创始人所说,“在生活中,无条件的爱是非常罕见的。即使你被某人拒绝了,但当你不断在他们面前出现,就会带来身份的改变。”

英国作家T.S.艾略特曾说,现代政治活动的主要错觉,是相信可以建立一种完美的制度,但其中的人不必是好人。这种“制度万能论”很有市场,我们也确实需要在制度和法律层面提高治理水平,但它忽略了人的需求和力量。如果没有人与人之间的信任、善良、关怀或忠诚,社会就会变成野蛮生长的丛林,市场和国家就会崩溃,个人也就无法获得幸福。

在书的最后,布鲁克斯提倡一种“关系主义”。关系主义是介于极端个人主义和集体主义之间的路线,它既不让人与人相互脱节,陷入孤立无援、各自为阵的绝境,也不让人被集体所捆绑,成为“没有个性的人”。

人生,不应该是一次孤独的旅行。我们渴望亲密关系,人可以在各种社会关系中得到滋养,社会也需要人与人之间强有力的连接。我们不应该只是追求私欲,用单一的功利标准来指引人生,而应该去致力于一些比我们自身更大的事业,攀登人生的第二座山。布鲁克斯说,不论是在家庭、事业,还是邻里生活中,关系主义者的终极信仰,是我们每个人可以自我成长、自我完善,但在最深的层面我们又是团结在一起的。

攀登第二座山,是为了获得一种更真实永恒的快乐,也是为了建设一个互信、互惠、互相依存的美好社会,这样的社会让人依恋,又充满活力。攀登第二座山,不应该只是漂亮的说辞,而应该成为我们终身践行的价值。

撰稿、讲述:徐学勤 脑图:刘艳导图工坊

划重点

-

最高层次的“真正的快乐”是道德快乐,其他快乐都是短暂的体验,只有道德快乐是永恒的。

-

极端个人主义者把一切都看成是有条件的,利益是唯一的驱动力,他们貌似获得了解放,实际上却被另一重精神枷锁牢牢控制。

-

如果没有人与人之间的信任、善良、关怀或忠诚,社会就会变成野蛮生长的丛林,市场和国家就会崩溃,个人也就无法获得幸福。