《生存心理》 袁泽解读

《生存心理》| 袁泽解读

关于作者

劳伦斯·冈萨雷斯,美国畅销书作家,曾两次美国国家杂志奖,以及由美国职业记者协会颁发的杰出服务奖。2016年,他成为有复杂系统研究领域“圣地”之称的圣菲研究所第七位米勒学者,该访席通常授予那些为促进人们认识社会、科学和文化而做出巨大贡献的思想者。在圣菲研究所期间,米勒学者可以自由探索任何话题。

关于本书

本书是作者30多年来参与各种冒险活动和接触各种事故报告的研究结晶。作者将精彩纷呈的案例表述为一个又一个生存故事,穿插以神经学和心理学的知识。揭秘在极度危险的情况下,高手失败背后的心理机制。

核心内容

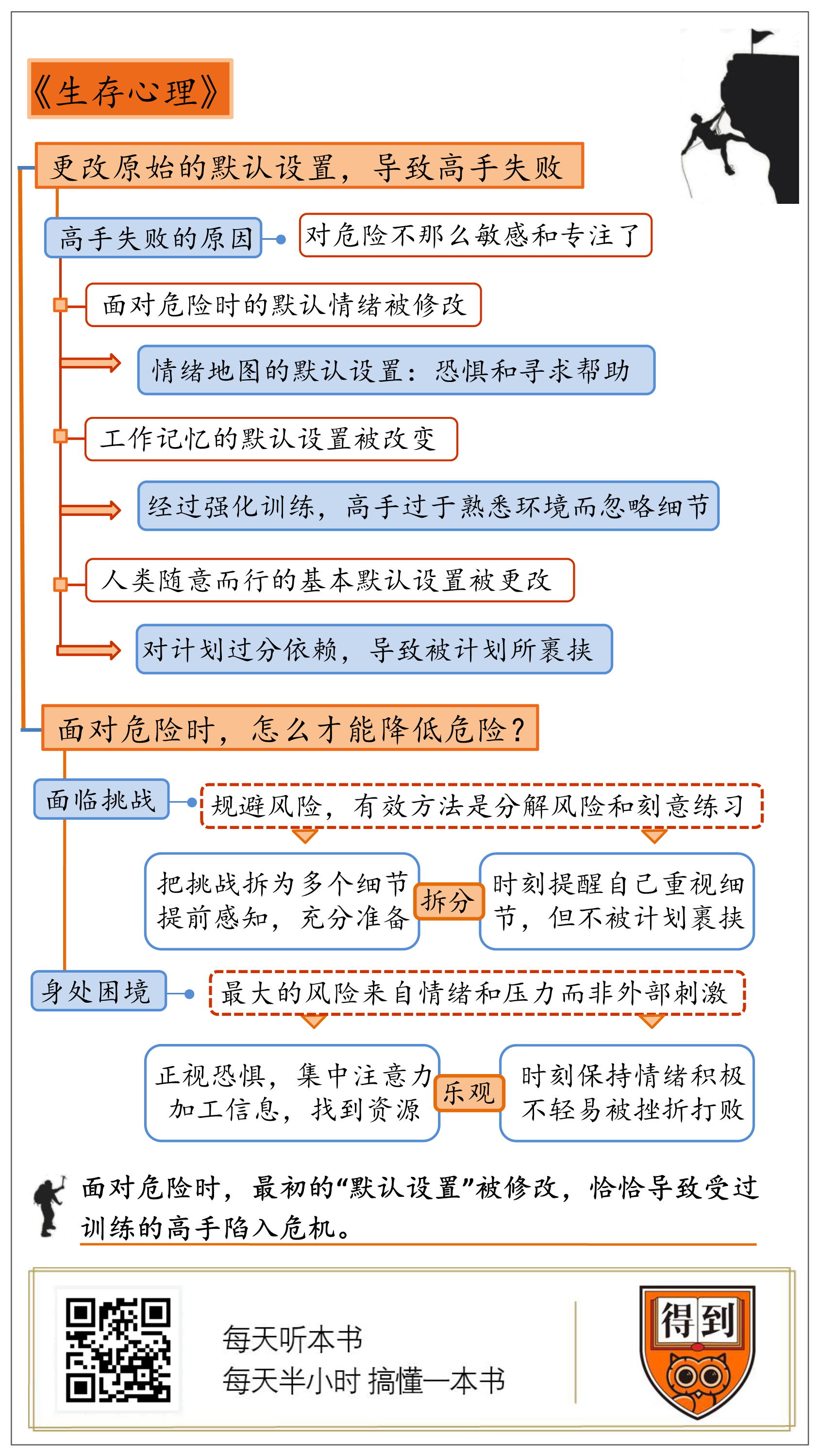

第一,在极度危险的环境下,为什么受过严格训练的高手也会失败?

第二,高手失败的背后,究竟是哪些心理机制在起作用?

第三,面对危险环境,我们普通人该怎么做,才能最大限度地降低风险?

你好,我是袁泽。欢迎每天听本书。今天我要为你分享的这本书叫做《生存心理:野外探险家和生活挑战者的深度指南》。

乍一听这个题目,你可能会觉得,野外探险这个话题很小众。我不是探险爱好者,为什么要花20分钟的时间来听?其实,这本书并不是在教给你如何去野外探险,而是在讨论一个很值得思考的问题:为什么高手也会失败?

听到这个问题,你一定会觉得,大多数情况下,高手失败是小概率事件,不常发生。因为他们受过严格的专业训练,有着丰富的经验。相比于普通人,他们在危险环境下的“默认设置”,也就是人们面对危险时最本能的感受和反应,都已经被强化和调整过了。所以,面临危险的时候,一定是某些偶然的因素,才导致了悲剧的发生。

但是,这本书的作者通过研究大量的事故案例,得出了完全不同的结论:那些受过训练的高手,之所以在危险环境下没有能够活下来,恰恰就是因为他们面对危险时最初的“默认设置”被修改了。具体来说,面对危险的时候,决定人能不能活下来的因素,主要有两个:一个是生存自救的具体方法;另一个是面对危险的意识,也就相当于能够启动那些自救方法的开关。对于高手来说,他们的方法都在,之所以失败,往往是因为意识层面的默认设置被修改,导致启动方法的开关不再那么敏锐。

为了帮你更好地了解高风险环境下的心理状态,我特地采访到了邓琳老师。邓老师是全国女子攀冰冠军,同时对攀登雪山等极限运动,也有着丰富的经验。邓琳老师的观点,我会在后面为你分享。

本书的作者劳伦斯·冈萨雷斯,他是一位资深记者,长期深入跟踪报道探险事故,曾两次获得美国国家杂志奖。同时他也是美国圣菲研究所的一位学者,从事社会科学领域的研究工作。

接下来,我将分成两部分为你解读这本书。第一部分,我们说意识,在极端危险的环境下,究竟是什么样的心理机制,指导人们做出不同的决定。为什么说高手之所以失败,是因为他们更改了原始的默认设置?第二部分说的是,我们不是高手,面对危险时,意识可能很敏锐,但并没有专业的方法。这种情况下又该怎么做,才能降低危险发生的几率?

好,我们先来说说,为什么说在危险的环境下,高手的失败是由于更改了最初的“默认设置”?这背后究竟是怎样的心理机制在起作用?

首先起作用的一项心理机制,作者在书中称它为“情绪地图”。心理学研究表明,对于绝大多数人来说,无论处于什么样的环境,处理什么样的情况,最先起作用来指导人们具体行为的,不是逻辑和理性,而是我们的情绪。

比如你是个滑雪好者,每当你全副武装,穿上滑板,站在山顶俯瞰笔直的雪道、扬起的雪浪,你都会不自觉地感到血脉喷张。总之,一站到滑雪场上,你就觉得兴奋。这个整体的感受,就是你对滑雪环境的情绪地图。而这种情绪与环境的连接,要优先于逻辑思考,会在第一时间指导你的行动。

那我们对于危险环境的情绪地图是怎样的呢?对大多数人来说,遇到危险,最直接的反应一定是特别害怕,希望马上得到帮助,这是我们情绪地图的默认设置。但是,如果让你在危险环境下反复地训练,你面对危险的这种默认设置就一定会被更改。恐惧和寻求帮助,对你来说很可能不再是第一反应。可能你会觉得,面对危险不再感到恐惧,不是挺好的吗?但是,作者告诉我们,这未必是件好事。

书中提到了这么一个案例:1997年9月6日这天,一位叫做詹姆斯·加巴的美国陆军军官,参加了一次再平常不过的高山漂流活动。在漂流途中,他的筏子撞上了一块岩石,加巴被抛了出去,落在水中。这时他的向导想要把他拉上来,但加巴只是笑着推开了他,不慌不忙地向下游漂去。然而,意外发生了。加巴万万没有想到,他漂到了一个被巨石挡在水流正中的地方,被吸到了石头下面,动弹不得,就这么淹死了。官方报告里写道:“加巴显然没把这当回事。”

但在作者看来,事情远远没有这么简单。加巴的死亡,并不是我们通常认为的过度自信或是鲁莽。造成悲剧发生的真正原因,正是我们刚刚提到的,被修改了的情绪地图。

对于我们普通人来说,落入湍急的水流中,都巴不得有人来救。但对有过极端环境下极端经历的陆军上尉来说,这根本不算上什么,这种普通意义上的“意外”,他再熟悉不过。而且,加巴所在的部队文化里,靠人救,会让他觉得羞耻、失败。部队里有项规定,如果是迫不得已只能依靠队友救援,将会失去训练资格。所以,不管形势多么危险,加巴形成的情绪已经将救援标记为糟糕,而将自救甚至痛苦标记为好事。

所以,在我们看来,加巴是对自己的能力太过自信,或者是为了捍卫荣誉才选择拒绝被救起。但对于加巴来说,根本没有那多的思考过程,这完全是一种经过强化训练后的机械操作。换句话说,除非能够预知未来,否则就算再让加巴做一百次选择,他也还是会拒绝向导的帮助。面对危险时的默认情绪被修改,是造成高手失败的第一个因素。

高手失败的第二个心理因素和人们的工作记忆机制有关。简单来说,工作记忆是大脑里暂时存放信息的记忆缓存库,里面贴着记录你现在要处理的暂时信息。比如你在记一个陌生的电话号码,就相当于你把号码记在大脑的便条贴上。当你不再需要,就撕掉便条贴,你也就忘记这个号码了。

工作记忆有一个特点,就是能够快速抓取外界的新信息,让人快速进入专注的状态。但高手反而在这里容易出问题。因为危险的环境,对他们来说完全算不上新信息,很可能不会引起额外的注意。也就是说,经过强化训练的高手,在过于熟悉的环境中,出现细节上的疏漏,也是常有的事情。

比如说,在1989年5月,有位叫做林恩·希尔的攀岩专家,来到法国南部某处登山,这次的路线非常简单,是为很多初学者准备的,希尔只是把它当做一次热身。但是,在将绳子系到安全带上时,她分心了,没有把绳结打完。当时她在和别人聊天,这件事完全吸引了她的注意,系绳子的任务储存在工作记忆里,但却并没有做出相应的行动。

直到希尔开始攀登时,那份记忆还有少量的残存,但是没有完全凸显。她后来回忆道:“在攀登之前,我隐约想到有事情要做。”直到她爬到山顶,都浑然不觉自己设下的陷阱。在下降时,绳子承受了希尔的整个体重,没打好的绳结突然松开。她从高处跌落在一棵大树上,勉强捡回性命。

如果你是一位攀岩新手,在做准备时一定会全神贯注,仔细检查每一处细节。你的全部注意力,都会集中在和攀岩有关的事情上。这个时候,工作记忆也会帮助你排除掉其他与之无关的信息。但是希尔作为一名攀岩专家,这些步骤她已经做了成百上千遍,像是系绳子、检查装备这类活动,对她来说根本算不上什么新的信息。所以,聊天时某些感兴趣的话题会很自然地进入工作记忆中,无意中挤占掉系绳子的任务。

很多时候,我们从表面看到的是粗心大意,疏忽了细节,以为只要认真、仔细,这些意外就可以避免。但是工作记忆的运行机制告诉我们,这事没那么简单。尤其是作为一名熟手,一旦危险的信号不会第一时间进入工作记忆中加工,便会很容易忽略某些关键的信息。

因此,工作记忆是我们认识复杂世界的一项重要手段,但是它的运行机制也表明,我们的大脑只能在短时间加工有限的信息,无意盲视几乎不可避免。被改变默认设置的工作记忆,是影响行为决策的第二个因素。

说到这,不难发现,改变情绪地图和工作记忆的默认设置,都会让高手出现非理性的决策失误。但你可能会想,如果时刻保持理性,比如事先做好周密的计划,按计划一步步来,是不是就能避免灾难的发生呢?

作者告诉我们:也不会。且不说时刻保持理性这件事能不能做到,单就计划这件事本身,就非常危险。从人类社会演化的尺度上看,做计划并不符合我们人类的本性。只有当社会演化到一定程度,我们不得不处理一系列复杂的事情时,才会精确到每小时、每分钟,该做哪些事情。这也就是说,没有计划,随时根据环境做出改变,也是人类的一项最基本的“默认设置”。

在作者研究的事故中,有这么一个典型的案例:有三个年轻人,他们都是攀岩的老手,登山经验丰富。他们的这次任务,是挑战一处难度系数相当高的岩壁。在此之前,三人非常重视这次登山行动,进行了周密的计划:检查好一切装备,制定好了具体的登山路线,还明确规定了什么时间开始攀登,什么时间达到山顶。

就在登山前,他们特意看了天气公告,上面显示天气晴朗。但要注意的是,此时他们清楚地知道,眼前的这个天气预报已经过期了,给出的是前一天的内容。但是,他们却没有任何反应,仍旧理所当然地认为不会有什么变化。要知道,高海拔地区的天气可是说变就变,尤其是夏季,午后地面上升腾起温暖潮湿的空气,很容易在山顶引发极端的恶劣天气。这种情况最有可能发生在下午,而那正是他们预计的到达时间。

在爬了一段时间后,他们头顶开始出现乌云。每向上一英尺,大脑得到的氧气就少一分。爬到一半路程时,天空开始下雨。但他们仍旧认为,严格按照计划,一定可以抢在暴风雨前登顶。不幸的是,正当他们爬到接近山顶的位置时,一阵猛烈的冰雹砸了下来。突然间,他们都感到毛发竖直,随着一声爆响,其中一人被闪电击中,电流穿过身体,从右臂流出。这整个过程不超过0.01秒。自然地,这次的登山行动就此终止,他们拖着重伤员,被困在一块细长的岩石上,等待救援。

整个事件中,看似一切都在按照既定的计划进行,但是当意外发生时,这几名攀岩者却没有做出任何改变。其实,如果那天早上,他们等着看到最新的天气公告,就一定能够注意到雷电预警。这可不是由于一时疏忽,忽略了关键的信息。恰恰是因为过于依赖计划,才导致了悲剧的发生。

作者在书中说道:人们对于未来的想象能力是极其强大的,一旦你设想出了未来的情景,那么它便会和过去发生的事一样,储存在你的记忆中。而人们想做的,是去验证它,实现它。我曾经读过一本社会学的书,叫做《常态化事故》,对里面的一句话印象特别深刻:“因为无力应对当前世界的复杂程度,很多人往往会构建一个预期的世界,然后处理与预期世界相符的信息,却会忽略掉那些与之相悖,或者无关的信息。”这三位登山者,不是不知道之前看到的天气预报已经过期,但是“天气晴朗”这个信息,正好是他们想要看到的。

其实,对于我们绝大多数人来说,改变计划或修正思维模式来适应现实情况,是一件非常困难的事情。对于计划的过分依赖,不但是高手会失败的一个原因,对于我们每个人来说,也应该时刻警惕,自己是否正在被计划所裹挟。

以上就是为什么高手也会失败的原因了。在意识层面,高手的默认设置被修改,导致启动具体方法的开关,变得不那么敏锐。我们不是高手,我们的默认设置都在。但很重要的一点是,我们没有高手的方法。在这种情况下,面对危险我们又该怎么做呢?

为了更好地回答这个问题,我特地请教了邓琳老师。邓琳老师是一位资深的户外极限运动员,是全国女子攀冰比赛的冠军,同时也对雪山攀爬等运动有着丰富的经验。

在回答之前,我想先强调一点:假如世界上真的有一种方法,能帮我们规避掉所有风险,那这个世界从此便不再会有任何危险发生了,这是不可能的事情。所有的这些建议和方法,并不能完全帮我们规避掉风险,只是在尽可能减少不幸发生的几率。

我们很难在短时间内,让自己做到百分之百的理性和镇定,捕捉到准确、有效的信息。尽管如此,风险依然是可以管控的。而最有效方法,就是分解风险加上刻意练习。

你可能会觉得,我们都没有预知未来的能力,谁也不清楚未来将会面临什么样的情况。但是,如果你把将要面对的挑战,拆分成一个个小的细节,那么未来挑战中的每一个小的风险,你一定能想办法提前体验到。

邓琳老师也提到,在从事户外运动时,要想让自己对环境有掌控感,前提一定是在力所能及的范围内接受最为完备的培训和练习。这样的目的就是在于,让你对未来有可能发生的种种风险,都能够提前感知,做充分的准备。请注意,这和我们之前提到过的被计划裹挟刚好相反。做计划,是把一个个子任务,按照特定的时间线排列组合成一个整体。然而提前分解风险,恰恰是把这个排列组合打散的过程。你可以针对每一个子任务,提前准备好解决方案。

邓琳老师说,前段时间上映的一部关于极限运动的纪录片——《徒手攀岩》,是一个特别好的例子。片中的主人公Alex是一位职业攀岩运动员。他的目标,是在没有任何工具和保护措施的情况下,在几乎笔直的悬崖上,徒手攀上一座高914米的悬崖。在前进的过程中,哪怕只要有一次失误,一定是粉身碎骨。

当然,Alex成功地完成了这次攀登。在接受采访时,他也谈到了,就连徒手攀岩这么难,这么危险的事情,其中的风险也是可以控制的。怎么控制呢?就是我们刚刚提到的,分解步骤,然后不断练习。

Alex为了这次攀岩,足足准备了八年时间。这八年里,他在不同的条件下练习。光是所攀登的那个岩壁,就带着绳子爬过将近60次,一遍一遍地考察路线。在这个过程中,他从攀登的路线,到具体哪个地方可以借力,哪个地方该做什么动作,都能做到万分熟悉,了然于胸。所以,真的到了最终攀岩的那天,根本不像是一场冒险,更像是一场大型表演现场。因为每一个动作都是事先排练过无数遍的,只要准确执行,自然而然地就不会出错。

我们都觉得,徒手攀岩这件事风险太大,难度系数太高,如果出错,后果还会相当严重。但是,如果可以把整体的风险给切分开来,分解成一个个小问题,像是该走哪条路线,哪里该做什么动作。这样一来,每个小问题,你都有办法提前去感受,去练习。到了真正面对挑战的时候,意外发生的概率也就这样被降到了最低。

当然,上面说的这种情况,前提是我们清楚地知道,将要面临着什么样的挑战,然后才可以提前分解风险,不断练习。但还有一种情况就是:困境和危机已经发生了,我们身在其中,没有时间做好充分的准备。这个时候,该怎么做呢?

很多时候,面对困境和危机,我们几乎改变不了客观环境。在很大程度上,最大的风险,也不是来自外部的刺激和挑战,而是内心的情绪和压力。最大的敌人不是眼前的困境,而是自己的内心。

这话听起来有些鸡汤,但是大量的事故案例都表明,在极端生存环境下,生死攸关的时刻,我们面对的压力相当大。如果陷入了深深的恐惧中,很有可能彻底丧失思考和行动能力。怎么保持冷静,控制好自己的情绪呢?

首先,在危险的初发阶段,我们的感知和认知功能仍然在发挥作用,作为情绪中枢的杏仁核,会首先活跃起来,会让人有强烈的恐惧感。但这时你要做的,不是逃避这种恐惧,或是去否认它;通过观察和采访那些在极端环境下得以生还的人,作者发现,他们往往能在危险发生的第一时间正视自己的情绪,勇敢地告诉自己:我现在的情况不太好,我可能遇到大麻烦了。这会帮助你集中注意力,在相对短的时间内,迅速加工周围的信息,找到一切可以利用的资源。

做到了这些之后,如果暂时的确没有好的办法迅速脱离困境。那你最应该做的,就是让自己的情绪变得积极起来。一个最基本的原则,就是要往好处想,相信自己的可以渡过难关。很多事故的幸存者,都有过在极端环境下做思维游戏的经历。比如说,一位在玻利维亚的丛林中失踪了几个月的探险者,在孤身一人的时候,曾经幻想出一位伴侣,每天陪他吃饭、睡觉、聊天,他要做的,就是要让自己和这位精神伴侣一起好好活下去。

作者在书中总结道:那些成功生存下来的人,大多都是乐观的人,不会被轻易挫败。他们相信形势是在不断变化的。他们通常会将漫长艰辛的过程,分解成为一个个小的容易实现的目标。他们也会接受眼前的现实,从逆境中发现机会。

好了,以上就是这本书的精华内容了。

总结一下:在危险环境下,高手之所以会失败,往往是因为修改了面对危险环境时的默认设置,从而对危险变得不那么敏感和专注。对于我们普通人来说,在应对挑战之前,可以尽可能地将风险细化和切分,提前体验这些风险,做好应对方案。但也要时刻提醒自己,重视细节,不要被计划所裹挟。如果已经处在危机和困境中,正确的做法,就是要正视自己内心的恐惧,尽可能做到专注,相信自己一定可以渡过难关。

撰稿、讲述:袁泽脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.对于我们每个人来说,也应该时刻警惕,自己是否正在被计划所裹挟。

2.我们很难在短时间内,让自己做到百分之百的理性和镇定,捕捉到准确、有效的信息。尽管如此,风险依然是可以管控的。而最有效方法,就是分解风险加上刻意练习。

3.那些成功生存下来的人相信形势是在不断变化的。他们通常会将漫长艰辛的过程,分解成为一个个小的容易实现的目标。他们也会接受眼前的现实,从逆境中发现机会。