《热锅上的家庭》 梁境心解读

《热锅上的家庭》| 梁境心解读

关于作者

本书的作者是两位美国人。奥古斯都·纳皮尔,1938年生于美国乔治亚州,北卡罗来纳大学临床心理学博士。卡尔·惠特克,1912年生于纽约,雪城大学医学博士,在路易斯维尔大学接受精神医学训练。1955年参与开办了亚特兰大精神病诊所,开始治疗精神分裂症患者并研究他们的家庭。

奥古斯都曾经是卡尔的学生,后来两人成了同事,一起从事家庭治疗的临床工作和研究。《热锅上的家庭》由奥古斯都主笔,卡尔主要是在一些理论和概念性的章节参与了撰写。

关于本书

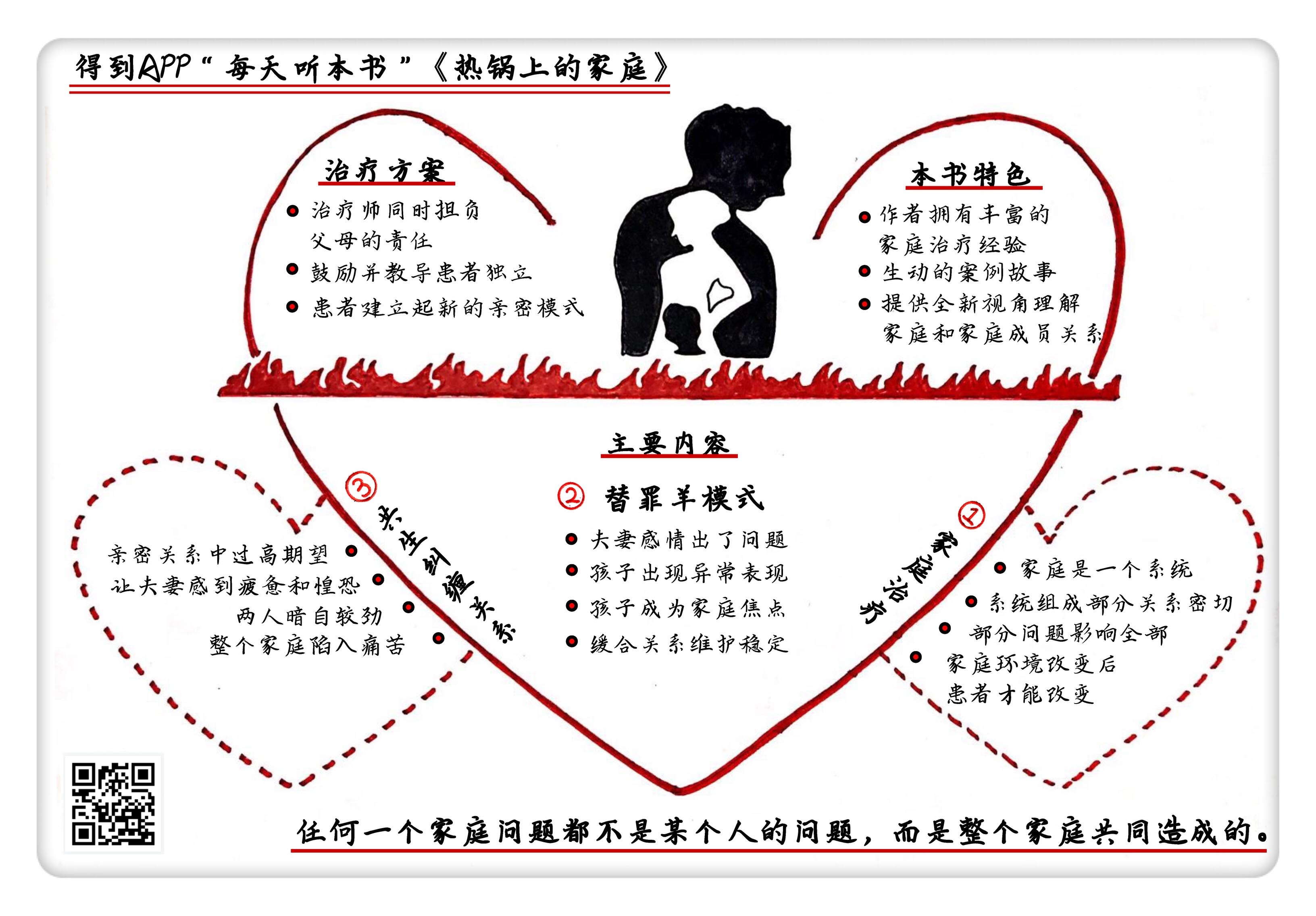

这本《热锅上的家庭》第一次出版是1978年。虽然今天家庭治疗已经获得了业界的广泛认可和采用,但在这本书出版的年代,心理咨询的主流形式还是咨询师和患者一对一的个别治疗,家庭治疗只是一种非常小众的疗法。所以作者写这本书的主要目的就是向当时的同行和大众介绍家庭治疗的基础理论和临床优势。

在《热锅上的家庭》这本书里,作者不仅完整地记录了他们对一个典型的美国中产家庭进行治疗的整个过程,包含了详细的对话内容和心理分析,还在每一个关键的节点,插入了相关的概念和理论介绍,对家庭可能遇到的大部分问题都做了充分的探讨。

核心内容

家庭是我们每个人都逃脱不开的话题。但有时面对复杂的家庭问题,人就像热锅上的蚂蚁,备受煎熬又找不到出路。而这本书提供了一个全新的视角,来帮助我们理解家庭和家庭成员之间的关系。

在作者看来,家庭是一个复杂的系统,家庭成员之间会彼此牵制和影响,任何一个家庭问题都不是某个人的问题,而是整个家庭共同造成的。此时,最有效的治疗方式往往就是家庭治疗。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是一本关于家庭治疗的心理学专著,名字叫做《热锅上的家庭》。这本书让我们看到,家庭是一个复杂的系统,家庭成员之间会彼此牵制和影响,任何一个家庭问题都不是某个人的问题,而是整个家庭共同造成的。

既然是讲“家庭治疗”,我们就先来认识一下这种治疗方式。简单来说,家庭治疗是以家庭为对象而实施的团体心理治疗,这种治疗方法认为个人的改变有赖于家庭整体的改变,所以治疗师关注的焦点是家庭成员的互动与关系上,他会从家庭系统角度去解释个人的行为与问题。在家庭治疗中,作为个体的“患者”是不存在的,治疗师眼中的患者是整个家庭系统,所以家庭治疗往往要求整个家庭一起出席,而不是传统的一对一治疗。

这本《热锅上的家庭》第一次出版是1978年,算是一本老书了。虽然今天家庭治疗已经获得了业界的广泛认可和采用,但在这本书出版的年代,心理咨询的主流形式还是咨询师和患者一对一的个别治疗,家庭治疗只是一种非常小众的疗法。所以作者写这本书的主要目的就是向当时的同行和大众介绍家庭治疗的基础理论和临床优势。这里顺带提一句,国内的心理咨询发展一直比较滞后,所以家庭治疗的应用并不普遍。这也是这本老书能被翻译、再版的原因,有关家庭治疗的中文资料实在是太稀缺也太宝贵了。

在这本书里,作者借着情节生动的案例故事,详尽地介绍了家庭治疗的理论和技术,更有人说作者的心理分析过程比推理小说还精彩。这本书一共有21章,作者用了15章的篇幅完整地记录了他们对一个典型的美国中产家庭进行治疗的整个过程,包含了详细的对话内容和心理分析。另外还有5章纯理论内容,穿插在这15章中间每一个关键的节点,对家庭可能遇到的大部分问题都做了充分的探讨。在最后一章,两位作者以自问自答的形式解答了大众对家庭治疗可能产生的各种疑问,比如应该在什么情况下选择家庭治疗。

无论你有没有结婚并组建自己的家庭,我们每个人都必然是从自己的原生家庭中成长起来的,可以说,家庭是我们每个人都逃脱不开的话题。但有时面对复杂的家庭问题,人就像热锅上的蚂蚁,备受煎熬又找不到出路。而这本书提供了一个全新的视角,来帮助我们理解家庭和家庭成员之间的关系。读完这本书,至少我们可以知道这口锅长什么样子,而自己又在这口锅里的什么位置上。

介绍完这本书的基本情况和作者概况,下面我们就来详细讲述书中的主要内容:第一,家庭是一个系统,要学会用系统的眼光去理解家庭问题;第二,孩子可能会成为父母婚姻问题的替罪羊,在家庭矛盾里,每个人都有责任;第三,有些婚姻关系的开头很美满,后来却变得疏远和冷漠,双方暗自较劲,这就是由于过分依赖而形成的“共生纠缠关系”。

我们先来看看第一个重点内容:什么是“家庭治疗”?作者是如何用系统理论来分析家庭问题的。

我们一开始就说了,家庭治疗的对象是整个家庭系统,所以治疗师往往会要求整个家庭一起出席,而不是传统的一对一治疗。但在家庭治疗出现之前,受弗洛伊德的影响,传统的心理治疗一直关注的都是患者自身,治疗师们使用各种复杂晦涩的概念来分析患者的意识和潜意识,认为精神病是纯粹的自发疾病,也就是说,患者发病只是因为自己钻进了思维的死胡同里。他们试图让病人通过某种“顿悟”走向痊愈,并且认为外部因素并不重要。

但在二十世纪五十年代,一项研究发现,很多精神分裂症患者的父母都有严重的婚姻问题。而那些间歇性发病的患者,每一次发病的时间点,也都恰好是患者父母处在婚姻危机中的时候。每当父母的冲突变得过于激烈,患者就会发病,于是夫妻俩就不得不停止争吵,一起扮演照顾生病孩子的慈爱双亲。这是人们第一次发现导致精神疾病的外部因素,心理学家们意识到,原来家庭会对人产生巨大的影响。也几乎是在同一时期,系统理论开始发展,提供了一种全新的研究方法,可以把事物之间错综复杂的关系看作一个整体来分析。有了新的发现和理论基础,家庭治疗也就应运而生了。

那么,这个系统理论到底是怎么回事呢?系统理论是一门诞生在20世纪的学科,在自然科学和社会科学中都有广泛的应用,也是家庭治疗的理论支柱。虽然我们经常使用系统这个词,但要说清楚它的定义却很困难。简单来说,系统是由若干个部分组合而成的一个整体,这些部分各有各的功能,彼此之间相互作用和影响,使整个系统运作起来,达到一个平衡的状态。比如说,一家公司就是一个系统,它由生产、宣传、销售等部门组成,这些部门互相配合,让公司运转起来。系统的概念非常广泛,小到一个人体细胞,大到一个国家的政府机构,甚至是全球的经济环境,都可以从系统的角度去分析。

在系统的内部,各个组成部分之间的关系是很密切的,牵一发而动全身。一个地方出了问题,往往也会影响到其它地方,甚至威胁到整个系统的稳定。比如一家公司的销售部门业绩不佳,存货堆积如山,那生产部门可能就得停产。这时如果我们跑到生产部门去解决问题,就必然会白费工夫。

家庭也是一个系统,当系统内部出现了问题,比如某一个家庭成员患上了精神疾病,也很有可能是来自其他家庭成员的影响。就好像一个人生活在充满病菌的房子里,生了病,这可能并不是这个人自己的问题,大多数人在这样的环境下都会生病。一对一治疗就像是打针吃药,可是如果环境不改变,依然充满病菌,这个人即便这次痊愈了,下次还是会再生病。家庭治疗就像是在治病的同时,也给这间屋子整个儿消了个毒。只有环境改变了,患者的情况才能得到彻底的改变。

理论基础讲完了,下面我们就来说说家庭中常见的问题。在有的家庭里,孩子在成长过程中变得越来越叛逆,和父母频繁地争吵,而他的父母彼此之间却没什么话可说,这就很可能是一个替罪羊模式。替罪羊模式指的是,夫妻之间的感情出了问题,却没有面对的勇气,于是孩子就成为了婚姻的替罪羊,成为家庭中的焦点,帮助缓和父母之间的关系,维护家庭的稳定。

我们还是结合实例来看,先来讲讲书里这一家人的情况:这是由一对夫妻和三个孩子组成的五口之家,生活在20世纪70年代的美国。丈夫大卫是一名优秀的律师,工作很忙,经常在书房独自工作到深夜;妻子卡罗琳是全职太太,照顾着全家人的饮食起居;大女儿克劳迪亚高中即将毕业,是一个聪明又敏感的少女,但从过去一年开始,她就总在和妈妈吵架,还经常夜不归宿;二儿子丹还在上初中,成绩一般,但活泼开朗,总是充满活力;小女儿劳拉刚刚上小学,但好像也明白很多事儿了。

因为克劳迪亚和母亲的争吵越来越频繁和激烈,大卫先后两次把女儿送去接受心理治疗,但都没什么效果,克劳迪亚反而变得更加叛逆和抑郁了,还被怀疑可能患上了精神分裂症。家庭的现状让全家人都备受煎熬,于是在朋友的介绍下,他们联系了了本书的两位作者,开始接受家庭治疗。

在第一次正式的治疗中,两位作者选择的第一个切入点并不是这对冤家母女中的任何一个,而是置身事外的二儿子丹。他们向丹询问妈妈和姐姐吵架的情况,而丹是这么说的:最开始的时候,一般是他姐姐克劳迪亚的某些行为,比如回家太晚什么的,让妈妈很生气,于是她就一直对姐姐发火,而姐姐就会回到自己的房间把自己锁起来,一个人生闷气。渐渐地,到了后来,他姐姐就开始在妈妈生气时反击了,她会向妈妈大喊大叫,或者干脆摔门离开,好几天都不回家。如果他爸爸这时候刚好下班回家,不到十分钟就会跟妈妈吵起来,而丹就会想办法把妹妹弄哭,因为每次妹妹一哭父母就会停下来不再吵了。作者又问丹,除了姐姐克劳迪亚,父母之间还有没有别的互相埋怨的事,丹回答,他妈妈对爸爸一直忙于工作不顾家庭很不满意,还有,他爸爸也不喜欢他外婆总是对妈妈呼来喝去,但两人都不直接向对方表达,而是妈妈找他说,爸爸跟姐姐抱怨。

其实问到这儿的时候,两位作者就已经对这一家的情况有了一个很明确的判断了。这个模式很典型,克劳迪亚就是她父母婚姻问题的替罪羊。真正的问题出在大卫和卡罗琳的婚姻上。

大卫和卡罗琳已经结婚将近20年了,他们曾经非常亲密,但近些年来他们的婚姻开始冷却了。两人都对对方有很多不满,却又不敢直接表达,因为他们都有一种感觉,就是两人的婚姻很脆弱,于是就只能暗自疏远。丹透露了一个细节,在克劳迪亚成为问题少女之前,父母从来都不吵架,但也几乎没有性生活。家里的所有人都能感觉到这种气氛,就连6岁的劳拉都在暗自担心着父母离婚的事情。于是这个家庭选择了让孩子成为新的问题,这样夫妻两人就可以重新站在一起,共同处理孩子的问题了。克劳迪亚不幸被选中,成了父母婚姻的替罪羊。她开始刻意疏远母亲,模仿大卫对卡罗琳的不闻不问,把自己锁在屋里,或者干脆夜不归宿。卡罗琳也很配合地开始对女儿吹毛求疵、大发雷霆,把对丈夫的不满全都发泄到了到女儿身上,这很安全,毕竟女儿不会跟她离婚。而大卫却站在了女儿的一边,他负责安抚女儿,顺便也可以向女儿抱怨妻子。

就这样,克劳迪亚让她的父母有了对彼此表达不满的通道。但问题并没有就此解决,夫妻二人之间的温度依然很低,虽然不满已经传达出去了,却没有人愿意做出改变,整个家庭系统更加迫切地需要大卫和卡罗琳的亲密了。于是卡罗琳和克劳迪亚只能变本加厉地争吵,大卫也在治疗中提到,过去自己一直是护着女儿的,但最近克劳迪亚实在太过分了,自己才不得不和妻子一起教训她。两个人婚姻的终于提升了一点温度,但克劳迪亚却觉得被父亲背叛了,变得更加叛逆和跋扈。而正是女儿的这个反应,把夫妻俩牢牢地拴在了一起,婚姻的危机也就得到了暂时的掩盖。

这就是替罪羊模式,家庭选择了让一个孩子成为新的问题,来逃避婚姻的冷却。不过严格来讲,替罪羊这个名字并不十分准确,因为由谁来扮演这个角色,是整个家庭共同决定的,克劳迪亚成为替罪羊,是所有家庭成员都默许的,但又是无意识的行为,它是整个家庭系统应对婚姻问题的一个反馈。而克劳迪亚也不仅仅是一个受害者,事实上,卷入父母的矛盾让即将成年的她取得了相当大的权力。她在这场风波里,在家庭的结构中正在逐渐晋升为为一个大人。而且,客观来看的话,其实大卫一家的矛盾升级是具有积极意义的。在治疗中作者向这家人指出,他们都在无意中把事情闹得越来越大,导致最后不得不向外界求助,说明这个家庭是有解决问题的愿望的。

我们已经聊完了替罪羊的问题,知道了家庭中孩子的异常表现很有可能是因为父母的婚姻出了问题,那么大卫和卡罗琳婚姻问题的本质到底是怎样的,又是因为什么而产生的呢?下面我就来为你讲述本书的第三个重点,由于过分依赖而形成的“共生纠缠关系”。

作者指出,在亲密关系中,有时人们会努力满足伴侣的一切需求,也希望对方能满足自己。渐渐地,无止境的索取和期望也会让两个人都感到疲惫和惶恐。这种关系会让两人既无法享受亲密,又不能真正地独立。分不能分,和不能和,只能暗自较劲,让彼此的压力越来越大,让整个家庭都陷入痛苦之中,这就是家庭里的共生纠缠关系。

我们还是通过用大卫一家的故事来讲解。每周一次的治疗进行了一段时间,期间克劳迪亚和父母之间也爆发了几次激烈的冲突,但两位治疗师都及时对他们进行了干预和疏导。冲突平息之后,大家也会认真讨论和分析深层的原因。在这个过程中,这家人终于渐渐明白了他们真正的问题所在。随着治疗的进行,克劳迪亚也逐渐从替罪羊的角色里走了出来,生活方式和心理状态都大有好转,治疗的重心也就顺理成章地转到了大卫和卡罗琳的婚姻上来。

而在接下来的几个月的治疗里,虽然克劳迪亚的情况一直在变好,母女两人很少争吵,夫妻之间的疏远却并没有得到解决,治疗开始陷入停滞,每个人好像都有点不耐烦。于是治疗师提出,他们可以暂停治疗,觉得需要的时候也可以随时回来继续。除了卡罗琳,全家人好像都很高兴听到这句话。然而,两位治疗师知道,这个家庭虽然表面上恢复了一团和气,其实只是在自欺欺人,就像一个害怕打针的孩子,明明生了很严重的病,还是跟父母坚持说自己没事一样。这种表面的和平只是出于全家人对婚姻问题的恐惧,他们担心自己无法解决,所以也就不敢面对。

那么,大卫和卡罗琳的婚姻到底出了什么问题呢?这得从婚姻的开始说起。大多数人在刚结婚的时候,都会对婚姻抱有过高的期望,人们总以为在自己新组建的这个家庭里,能够得到充分的照顾、关爱和理解,甚至得到在原生家庭都没有得到过的温暖。于是在婚姻的早期,夫妻们都会非常积极地向对方求助,也会带着很大的热情去满足对方。这是一种非常亲密的关系,而人们最早的、最根源的亲密关系就是和母亲的关系。我们和母亲的相处经常被我们沿用到恋爱和婚姻中,伴侣之间互相请求帮助的时候,其实就是在要求对方扮演母亲,来抚慰自己。

这种亲密互助的模式在一开始确实会让人很有安全感,但也会让伴侣之间过于依赖彼此。这是因为在这种关系中,象征着坚强和独立的父亲角色并不存在,关系很容易失去平衡,一头栽进无止境的纠缠。伴侣间提出的需求会渐渐升级,今天我只是跟你抱怨一点工作上的烦心事,可能明天我就会要求你直接给我拿主意了。两个人提出的需求都会越来越难以满足,他们开始感到恐慌,害怕自己无法应对对方膨胀的需求。于是两个人就会互相疏远,但他们又会因为察觉到对方的退缩而愤怒,但又不肯表达。这种情况下,夫妻中的一方或者两方会开始把精力大量投入到别的地方去,比如工作、孩子,甚至是外遇。

在这个过程中,个人方面往往觉得自己只是在顺势而为,甚至很委屈,因为所有发生的事都不是他们自己有意选择的。比如大卫繁重的工作,卡罗琳和克劳迪亚吵架等等。但客观上,他们都是在把事情越搞越大,来逼迫所有家庭成员都不得不面对问题。这也是家庭系统的精妙之处,在外部,我们可以清晰地感受到大卫的家庭面对问题做出了怎样的反应,但身在其中的人都浑然不觉。

好了,关于大卫夫妇的婚姻问题是怎么产生的,我们现在已经有答案了。那么最后这个问题是怎么解决的呢?

通过之前的讨论,我们可以说他们的问题并不是因为感情破裂,相反,恰恰是因为他们彼此相爱,都很怕失去对方,才会有这样的现象产生。我们刚才说到,母亲和子女的关系是人最早的也是最熟悉的亲密模式,人们经常在婚姻和恋爱中模仿这种模式。但问题在于,两个人轮流扮演母亲和孩子,却没有象征着独立和坚强的父亲角色。或者说,在他们的关系里,谁也无法作为一个独立的人而存在。即便彼此疏远,他们的角色和生活依然是纠缠在一起的,但是,在真正健康的亲密关系里,两个人必须是独立的。因为不能、不敢分开而在一起,生活就很可能充满怨言。只有独立的人才能真正享受亲密,因为他不必害怕失去什么。

针对他们俩的问题,两位作者采取的治疗方案是,在治疗中同时担负起父亲和母亲的责任,给予大卫和卡罗琳关爱和抚慰,同时鼓励并教导他们独立。作者说,“你们必须停止扮演对方的母亲、孩子或者心理医生,我希望你们每个人都可以从治疗中获得足够的指引,必要时能成为自己的治疗师。这样你们将不再感觉那么需要对方,也不再感觉那么依赖对方。一旦你们每个人都确信自己可以独立处理一些生活中的基本问题时,你们就不再会因为家人没有给你足够的保护而挫败沮丧,也不再会因为自己没有保护好家人而愧疚自责。”

经过了一段时间的治疗,卡罗琳终于发展了家庭之外的生活,她有了工作,也开始积极地社交。在作者的提议下,大卫的父母也来参加了治疗,帮忙解决大卫的问题。虽然后来也发生了一些波折,但在作者的引导下,这对夫妻两个人都在变得更加独立,也逐渐建立起了新的亲密模式,家庭和彼此不再是他们生活的全部,但这并不代表家人不再重要,而是更加可靠。

说到这,我们今天的内容就聊的差不多了。下面我们再来简单总结一下。

首先我们说到了家庭是一个系统。在家庭治疗的理论出现之前,心理治疗还是弗洛伊德的天下,精神病学家和心理学家过于强调个人的问题,却忽视了外界条件的影响。直到二十世纪五十年代,人们才渐渐发现精神疾病和家庭的联系。同时随着系统理论的发展,家庭治疗的理论基础逐渐形成了。家庭治疗师们开始把家庭看做一个有机的整体,单个家庭成员的心理问题很可能是整个家庭导致的,必须对整个家庭进行干预和影响,才能彻底治愈。家庭成员之间的关系很多时候并不出自他们的主观意志,而是整个家庭系统作用的结果。

然后,我们说到了家庭问题中的替罪羊模式。当父母的婚姻出现问题时,如果父母和全家人都没有信心去改变,家庭为了维持自己的稳定,就很可能会让孩子成为新的问题,这样原本疏远的父母就可以重新站在一起,共同解决孩子的问题,来逃避婚姻的危机。很多孩子因此被当成了精神疾病患者,或者是青春期的叛逆,但其实问题并不出在孩子身上,如果父母能正视自己的婚姻问题,孩子自然就会从替罪羊的角色中解脱出来。

最后,我们说到了婚姻中的依赖与纠缠。我们对亲密关系最初的认识就是从母亲和子女的关系中学到的,也很容易把这种模式沿用到恋爱和婚姻中去。有时人们会模仿母亲照顾孩子,无微不至地满足着彼此的需求,结果让两个人陷入了无尽的纠缠,随着需求和欲望的膨胀,夫妻之间就会开始害怕有一天不能满足对方。而这中恐慌带来的退缩又会引发伴侣的愤怒,夫妻关系由亲密变得疏远,又转为怨恨,家庭的压力一步步升级,直到事情闹得必须向外求助。要走出这种纠缠,夫妻两人必须都开始学会独立,如果因为不敢也不能分开才勉强在一起,就必然会有很多问题。只有两个人都是独立的个体,他们才能真正地享受亲密。

不过,这本书也有它的局限性,书里的知识和方法可能并不能被我们直接应用在自己的家庭生活中,有句老话叫医者不能自医,家庭治疗也是如此,治疗师是没有办法给自己治疗的,更别提缺乏经验和专业知识的普通人了。其实,这本书最大的价值并不是对家庭问题的分析,而是系统理论带来的全新的思考方式。过去我们可能以为家庭只是家庭成员的总和,但在系统理论的角度上,我们就会发现家庭远远没有这么简单,它有自己的力量和规则。很多问题都可以从系统的角度去分析,比如经济学和管理学问题,甚至爱因斯坦后半生一直致力于研究的统一场论本质上也是一种系统理论。新想法永远是宝贵的,从新的角度出发,也许就会有新的发现。

撰稿:梁境心 脑图:摩西 转述:杰克糖

划重点

-

二十世纪五十年代,人们渐渐发现精神疾病和家庭的联系,随着系统理论的发展,家庭治疗的理论基础逐渐形成了。家庭治疗师们开始把家庭看做一个有机的整体,单个家庭成员的心理问题很可能是整个家庭导致的,必须对整个家庭进行干预和影响,才能彻底治愈。

-

要警惕家庭中的替罪羊模式,直面真正的问题。

-

夫妻两人必须学习独立,避免因为过度纠缠产生很多问题。