《正午之魔》 苗炜工作室解读

《正午之魔》| 苗炜工作室解读

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是《正午之魔》,副标题是“抑郁是你我共有的秘密”。

这是一本很个人化的书,作者叫安德鲁·所罗门,是位作家。从学历上看,所罗门是个精英人士,他在耶鲁大学读了文学学士,还在剑桥大学拿到文学硕士和心理学博士学位,但他同时也是一个抑郁症患者,青年时他经历了母亲自杀。母亲去世后,他开始与抑郁症相伴。

所罗门从自己的抑郁开始写这本书,然后写别人的抑郁,以及不同背景下的抑郁。1998年,他在杂志上发表了一篇关于抑郁的文章,收到了上千封读者来信,从这批读者中,他挑出了这本书的第一批采访对象。他写这本书的一个目标是共情 ,希望帮助人们真正理解抑郁的人。抑郁症是个体的痛苦,也是时代的顽疾。根据世界卫生组织的数据,全世界的抑郁症患者已经超过3亿人。我们读这本书,可以看到最绝望的人,如何面对在世之苦和人生中的至暗时刻。

这也是一本具有综合性的书,其他人写书讨论抑郁症的成因时,要么从科学出发,要么从哲学或心理学出发,而这本《正午之魔》融合了医学、心理、文学、历史、政治等多种角度,为我们呈现了一幅与抑郁症有关的更大的图景。为了写这本书,所罗门不仅采访了大量抑郁症患者,还采访了医师、科学家、相关决策者、哲学家,等等。他写这本书的另一个目标是,尽可能基于经验主义得出抑郁研究的秩序,而不是随意用些逸事拼凑出以偏概全的结论。

此外,所罗门在写作过程中还找到了这本书的另一重意义。他认识了很多坚强、聪颖、坚韧不屈的抑郁者,他们的故事帮助所罗门了解到人类生命力的复杂。于是,他选择在书里描写他崇敬的人,而不是让他感觉不太好的人。在他看来,这本书存在的意义,是为出众的人和他们的成功故事创造一个更有保护性的环境。所罗门相信,这些帮助过他的故事一定也能帮到别人。

这本书最早出版于2001年,获得了当年的美国国家图书奖非小说类 ,此后被翻译成二十多种语言,在全球畅销。2016年时,作者增补了一章内容,介绍了本书出版后各方面的进展。许多抑郁症患者都从这本书中获得了安慰,但所罗门说,这本书并不能替代正确的诊疗。他在书里介绍,治疗抑郁主要有两种模式,一是谈话治疗,语言沟通;二是生理干预,包括药物治疗和电击。 谈话疗法来自精神分析,弗洛伊德是精神分析法的创始人,他的精神分析理论包含了“对深刻和人类复杂性的体悟,对抗自我否定的强烈要求,以及对人生之艰的尊重”。

我们都能体会到人生之艰,也努力寻找人生中的一些快乐。但对于一些人来说,抑郁是一种绝望的机制,就像作者在书里所说,“体验到衰退,发现自己几乎每天都暴露在雨水的侵蚀中,知道自己变得愈发孱弱,自己越来越多的部分在第一阵强风来袭时就会被吹散,留给自己的越来越少——这些都绝不愉快”。

这本书一共有十三章,第一章的标题是“抑郁”,第二章是“崩溃”,随后是“治疗”“替代疗法”,而后视角逐渐放大,标题分别是“人群”“成瘾”“自杀”“历史”“贫困”“政治”和“演化”,第十二章终于写到了“希望”,最后一章叫“后来”。后来的所罗门,已经不再像之前抑郁时那样感觉很糟糕,他发现,抑郁就像一个季节,他会像经历冬天那样循环地经历抑郁,他会为抑郁的再次到来做好准备,也学会了“在要冻僵的时候勾画春天”。

在“希望”这一章,所罗门对抑郁人士建议说:抑郁期间,最应牢记的是,失去的时间无法挽回。经历病症时流失的分分秒秒,再也不会与你重逢。不管感觉多糟,你都必须倾尽全力活下去,哪怕当下能做的一切只有呼吸。耐心等它过去,把等待的时间尽可能填满。把握住时间,不要盼着自己的人生消失。哪怕是觉得快要爆炸的分分秒秒,也是你人生中的分分秒秒,一旦失去就不再拥有。

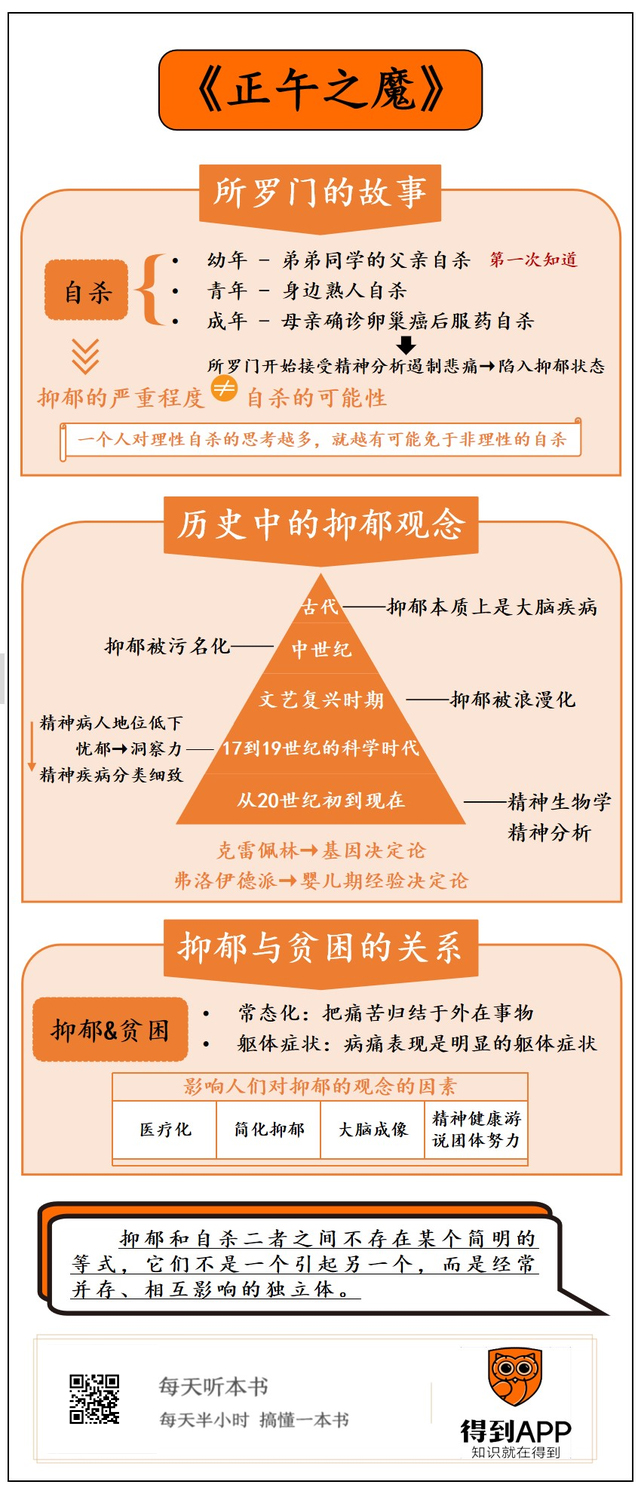

今天的解读有三部分。母亲的自杀是所罗门生命中的剧变,第一部分,我们一起了解下他的这段经历,以及他对自杀的思考。接下来的两部分,与人们对抑郁的误解有关。一个常见误解是,人们总以为抑郁是一种现代疾病,在第二部分,我们就来看看历史中的抑郁。另一个常见误解是,抑郁是一种富贵病,而第三部分要讲的是,抑郁并不是一种富贵病,它总与贫困有关联。

好,我们进入第一部分。我们了解一下所罗门的故事,在他的人生中,“自杀”这个词经常出现。

所罗门在1963年出生,9岁时,他第一次知道了自杀。那一年,他弟弟的同学的爸爸自杀了,所罗门一家议论这件事时,妈妈跟孩子们解释:有的人就是遇到了自己解决不了的问题,到最后无法忍受继续活下去,而你们一定要坚强地过完这一生,一定要活下去。青年时期,所罗门身边有几个熟人也自杀了。

1989年,所罗门的母亲确诊了卵巢癌,住院第一周,她就宣布要自杀。起初,这只是她对自己遭遇不幸的一股怒火,可此后的化疗效果不佳,自杀就变成一个实际的计划。她对家人说,如果你们爱我,就帮我从这种惨况中拯救出来。

一年后的一天,所罗门给家里打电话,想知道母亲病情如何,父亲回答说,我们会继续现在的治疗,同时探索其他选择。这里说的“其他选择”,一家人心知肚明。所罗门的妈妈已经拿到了足够的药片,妈妈说只要还有微弱的希望,她就继续治疗,但如果没有康复的希望,那就自杀。接下来的八个月,妈妈呕吐、心慌、脱发、嘴巴里的溃疡从来没好过,过敏,颤抖。她决定在1991年6月19日结束自己的生命,那时,她58岁。

那一天天降大雨,所罗门接上弟弟一起回家,父子三人陪着妈妈,妈妈吃下四十片药片,喝下一杯伏特加。她对家人说,我想用我的爱把你们包裹起来,保护你们不被这世上任何可怕的东西伤害,我希望我的爱可以给你们一个快乐安全的地方。她对所罗门说,你能给我这个母亲的最好礼物,就是继续去过美好充实的生活,享受你拥有的一切。

母亲去世后,所罗门清理她的遗物,洗手间里有护理假发的工具,一瓶瓶止痛药和维生素。当他看到母亲自杀用的药物时,他把药瓶揣走了。他想,如果有一天,我遭受到疾病和绝望的折磨,这瓶药会派上用场。十天之后,父亲打来电话,质问儿子怎么处理那瓶药,所罗门回答,扔了。父亲说,你没权利扔掉,那些药是我留给自己的,以防万一哪天我病了也许用得上。那时,所罗门明白了自杀的传染性到底是什么,对这家人来说,仿佛通过筹划服用这些剩下的药,就能以某种方式和母亲重新联结。数年后,这对父子才放弃了这个构想。

母亲去世后,所罗门开始接受精神分析,他很依赖与精神分析师的会面,这样可以遏制他的悲痛。但到1993年,恋人和他分手,精神分析师说自己要退休了,所罗门失去了感受力,“不再在乎爱,不在乎工作,不在乎家庭,不在乎朋友”。1994年6月,所罗门开始感受到持续的厌倦。他从小就想当作家,可他的第一本小说在英国出版后,他却并不感到兴奋。8月,他又突发肾结石,状态进一步下滑。在31岁生日前夕,所罗门彻底崩溃了。他躺在屋里两天没有吃饭,父亲赶来帮助他,所罗门开始服药,然后搬进了父亲的住处。陷入抑郁状态中,就连去洗澡这个念头,也会让他感到无力和恐惧,“全世界的人都在淋浴,为什么我不行?”

所罗门并不知道,假如没有失去母亲,他是否还会经历精神崩溃。究竟什么时候是抑郁触发了人生事件,什么时候是人生中的不幸事件触发了抑郁?对于这个问题,所罗门在书里说,二者界限模糊并相互引发,比如,不幸的婚姻引发糟糕的人生事件,这些事件引发抑郁,抑郁又会引发不良的关系。他在书里介绍了一项匹兹堡大学的研究结果 :第一次重性抑郁发作通常与人生事件关系紧密。第二次发作时关联就会减少,到第四五次发作时,人生事件就似乎全无影响了。也就是说,最开始时一定是外部事件触发了人们那个脆弱的地方,但超过某个特定的点后,抑郁会与人生事件脱钩,完全随机,自发而动。不过,经历了糟糕事件的人里,只有大约五分之一会发展成抑郁。

所罗门抑郁最严重的时候,自杀的念头挥之不去,但他并没有自杀的冲动。想自杀,和真的去实施自杀,中间还有很大的距离。不少人都认为,自杀倾向是抑郁的一种“症状”。有自杀倾向的确是判断精神疾病的一个重要指标,但在所罗门看来,“抑郁和自杀二者之间不存在某个简明的等式,它们不是一个引起另一个,而是经常并存、相互影响的独立体”。他在书里介绍,美国的自杀事件中,有近半数的当事人接受过精神科医师的治疗,但还是意外地结束了自己的生命。抑郁的严重程度与自杀的可能性之间,也不存在很强的相关性,有些轻度抑郁者会自杀,而有些人身处绝境却依然坚持活着。

所罗门是个作家,与抑郁相伴的时候,他会用文学名家的诗句和文字描述自己的感受,也会用哲学家的思辨帮助自己厘清自杀的念头。比如,叔本华说,“自杀可以被看作是一个实验,一个人抛给大自然一个问题,这个问题是,死亡会对人的存在以及人对事物本质的洞察造成怎样的改变?这是个笨拙的实验,因为要实施这个实验,就要毁灭提出这个问题并等待答案的意识本身。”当所罗门不想活着,好奇人死之后会怎样的时候,叔本华的这个观点会让他意识到,死亡会消灭他的好奇,这种思考让他活下去,所罗门说,“我可以放弃生命中的一切外物,但不能放弃我的困惑”。

帮助所罗门撑过自杀念头的,还有这样一句话:“活过这一刻,我永远还能在下一刻结束自己的生命”,了解了这一点,他就可以不被自杀的念头完全压倒。所罗门在书里说,一个人对理性自杀的思考越多,就越有可能免于非理性的自杀。

如今,有一种流行的看法认为,抑郁是一种现代病,在作者看来,“这大错特错”,我们对情绪和性格的理解及控制,从古至今不断发展。

接下来,我们进入第二部分,来看看历史中的抑郁。

书里介绍,在西方,抑郁的历史与思想史联系紧密,大致可以分成5个主要阶段。 第一个阶段是古代,古希腊时代的医师希波克拉底认为,抑郁本质上是大脑的疾病,可以用口服药物的方法治疗。第二个阶段是中世纪,那时候,抑郁被污名化,抑郁的人会被视作失去了上帝的眷顾。第三个阶段是文艺复兴时期,抑郁被浪漫化,天才艺术家们的颓废被看成是洞见。第四个阶段是17到19世纪的科学时代,人们用实验探索大脑的构成和功能,尝试用生物性的策略来驾驭心灵。第五个阶段从20世纪初到现在,在理解和治疗抑郁方面出现了两项重大运动,精神生物学和精神分析。

接下来,我们主要了解一下第四和第五阶段。17与18世纪之交,科学大步前进,在整个18世纪,关于身体和心智的科学解释都在不断加速发展,那是理性主义的时代,如果一个人无法维持精神健康,会被认为是自我放纵之人,失去了理性,在社会中处于劣势地位。

作者在书里说,“在18世纪,精神病人是没有权利没有地位的局外人。妄想症和抑郁症患者受到极大的社会压制……一旦表现出精神失常,你就要到精神病院度过余生。因为你就像一头被捕获的犀牛一样,不可能再有人类的理性。”与精神分裂症患者相比,抑郁者一般来说相对温顺,受虐待的程度也要低一些。那时候,医生对抑郁者采用的治疗手段,是通过身体的痛苦来分散他们对心智之苦的关注,常见的手段有 让抑郁者溺水,或是通过一些旋转装置,让他们昏厥呕吐。

在这种背景下,遭遇抑郁的人不得不偷偷摸摸生活。英国有一位作家叫鲍斯威尔,长期给朋友写信描述自己的抑郁状态,他在一封信中写道:“我的忧郁达到了最惊人、最折磨人的程度,我整个人都坠入了深渊,心里充满了黑暗的想法,所有的理性力量都弃我而去。我对什么都没兴趣,一切都显得毫无意义,都那么沉闷乏味。”鲍斯威尔坚持每天写十行字,在经历抑郁的同时来描述自己的体验,能让他保持清醒。

到18世纪末期,浪漫主义兴起,忧郁的地位再次提升,被视为一种具有洞察力的状态。诗人济慈、雪莱、歌德乃至后来的波德莱尔,都描述过忧郁之美。在诗歌之外,另有一条哲学线索,先是黑格尔在19世纪初告诉我们,“历史不是生长快乐的沃土,快乐的时期在历史乃是一篇篇的白页,世界的历史上确有几段满足的时刻,但是满足不等于快乐。”黑格尔否定了追求快乐是一件理所当然的事情。丹麦哲学家克尔凯郭尔(书中译为基尔克果)则从自己的痛苦中得到了神奇的慰藉,他说,“在极度忧郁时,我也热爱生命,因为我爱我的忧郁。”他说,“罕见的不是有人会陷入绝望,绝不是。罕见的、极为罕见的,是从不真正陷入绝望的人。”另一位悲观主义哲学家是叔本华,他不相信痛苦会让人高贵,在他看来,世上的芸芸众生,在焦虑和欲望中度过光阴,时常忍受可怕的痛苦,直至最终落入死神的手中。

到了19世纪,曾经活得犹如动物的精神病人又“变”回了人,精神疾病的分类更加细致,精神病照护院系统也建立起来了,精神病人可以住院治疗。大多数精神病照护院会把病人分类,把有可能康复的病人跟治愈无望的病人区分开。1807年,英国每一万人中有2.26人被判为疯子,严重抑郁者被归入这个类别。到了1890年,这个数字变成29.63人。 这个变化背后,有一部分原因是,人们越来越愿意承认自己的亲人有疯症,作者在书里说,“如果住院期间,有些人的病情确实能够好转,那么无论是谁可能正处在一生悲苦的边缘,把他送到可能拯救他的地方,就几乎成了一种义务。”

抑郁史的第五个阶段就是20世纪初到现在。在20世纪,在理解和治疗抑郁方面有两项重大运动,一个是精神生物学,另一个是精神分析。德国精神病学家埃米尔·克雷佩林是精神生物学的开创者,他第一次提出,所有的精神疾病都有内在的生化基础,他认为,抑郁最重要的原因是遗传缺陷,有70%到80%的病例都是遗传引起的,但他开出来的处方只是“静养”,增加鸦片和吗啡的用量以及各种饮食限制。弗洛伊德是精神分析之父,在他看来,忧郁是哀悼的一种形式,来自丧失食欲或性欲的感受。他的学生亚伯拉罕进一步提出,“忧郁、抑郁的来袭,是对爱的失望招引来的”,比如,婴儿渴求乳汁,断奶后,来自母亲的拒绝会让婴儿感到失望,这种失望有可能会伤害到一个人对自我的爱。

换句话说,针对精神疾病,克雷佩林提出了基因决定论,弗洛伊德派提出了婴儿期经验决定论。对于这两种观点,美国有位叫阿道夫·麦耶的医生都不赞同,他相信,精神病人很可能有遗传倾向,但遗传不意味着不可变,人有无限的适应能力,不仅可以放下错误观念,而且还能学着用一种让自己不那么容易患精神疾病的方式去生活。

麦耶是他那个时代美国最优秀的精神科主任。1909年,他担任约翰·霍普金斯医学院新建的精神病学中心主任。他创建了精神保健门诊,由精神科医师领导,负责精神病人的预防、治疗和善后照顾。精神科医生与学校、警察局、社会福利部门配合工作,一起减少人们对精神病人的无知和恐惧。

前面为你介绍过,希波克拉底认为,抑郁本质上是大脑的疾病,可以用口服药物的方法治疗。20世纪,医药的科学发展似乎验证了希波克拉底的看法,人类搞懂了治疗抑郁的配方。抗抑郁药物的原理是,通过调整大脑中某些物质的水平,改变患者的感受方式和行为方式。1933年,血清素被分离出来。1954年,有研究者提出,脑内血清素可能跟情感功能相关。1965年,有一篇论文提出了这样一个理论:情感是由去甲肾上腺素、肾上腺素和多巴胺一起调节的。而人们那时已经知道,去甲肾上腺素、肾上腺素、多巴胺、血清素等都属于化学物质“单胺”,一些新药可以有效提升血液里的单胺水平。1972年,礼来制药公司研制了一种血清素药物,本来是作为降压药使用的,但没有特别的效果,而后,礼来考虑有没有可能把这款药物用作抗抑郁药。1987年,这种药物以“百忧解”为名上市,此后十年间,各种抗抑郁药物陆续上市。

书里介绍,目前市面上最受欢迎的抗抑郁药物是SSRI类药物,它们能提高大脑的血清素水平,百忧解就属于这类。但作者也提醒说,这类药物之所以流行,并不是因为它们的功效卓越,而是因为它们的副作用低,安全性高,几乎无法用于自杀,这是治疗抑郁人士时要考虑的重要因素。

作者介绍,整个美国社会喜欢说,抑郁是由内在的化学过程引起的,不受患者的控制。既然如此,针对思想的治疗方案就不再有用了,然而,20世纪中期的欧洲大陆,却孕育出了基于孤寂的新哲学思想,特别是作家加缪、萨特、贝克特等人的存在主义思想。

加缪说,世界是荒谬的,既给不出一个继续活下去的理由,也给不出一个终结生命的理由。萨特借书中主人公之口说,“我存在,这个世界也存在,我也知道这个世界存在。这对我来说并无区别,任何事物对我来说都没有什么区别。”贝克特在小说中写道:“无论我出生与否,活过与否,已死或垂死,又有什么所谓?我要继续做一直做着的事,不知道我在做什么、我是谁、我在哪儿,或者我是否存在。”

这些作家并不是无病呻吟,他们描述出了人们处于荒诞世界中的心理状态。存在主义精神分析一直在处理人生问题:孤独、无意义感、死亡焦虑。如果我们总是处在“难受”的状态中,外部的糟糕环境会不会引起我们的反应性抑郁呢?这在医学上并无定论,却可能是健康的人关注抑郁症的一个原因。人们多少会陷入抑郁情绪,多少会有疲倦之感。人们之所以能对抑郁症患者产生共情,就在于人们都要面对自己的“在世之苦”。

我们进入第三部分,来看看抑郁与贫困的关系。

如果一个衣食无忧的人,受到抑郁的侵袭,他的生活会发生很大变化,没有工作的意愿,没法高效做事,感觉自己失去控制,再也取得不了什么成就。通常,这种状况会引起他的朋友和家人的注意。但一个处在社会底层的人被抑郁侵袭,可能就不那么显而易见了。抑郁是跨越阶层的存在,但抑郁的治疗并非如此。

所罗门说,相比于一般人群,抑郁更常发生在贫困线以下的人群中,接受社会福利帮助的人,他们的抑郁发病率是一般人群的三倍。 在将抑郁医学化的热潮中,如果把抑郁看作内源性疾病,那就是假定抑郁的发生与外界物质条件无关,但所罗门认为,真相并不是这样。美国有大量贫困人口受到抑郁的困扰,他们经济上有困难,家庭关系糟糕,没有接受过良好的教育,也没有能让自己从悲伤和痛苦中分心的爱好。贫困很容易触发抑郁,减轻贫困会帮助人们从抑郁中康复。但在美国,没有连续统一的方案来确认并治疗贫困人群的抑郁。

我们在书里能看到一组数据,有13.7%的美国人生活在贫困线以下;而接受“有子女家庭补助”的户主中,大概有42%的人,符合临床抑郁的诊断标准,超过全美平均水平2倍。美国联邦政府和各州政府每年会把大约200亿美元转账给贫困壮年人群及其子女,还会为这些家庭花费金额差不多的食品券。 所罗门估计,如果美国政府能够为患有抑郁的福利人口提供有效治疗,让他们中的大部分人回到工作中,每年大概可以节约8%的福利成本。根据书里的说法,美国政府的福利官员不做抑郁的系统筛查,福利项目基本由不太做社会工作的行政人员执行。

所罗门说,一些针对贫困人群抑郁的研究正在进行中,已经有经验表明,贫困抑郁者的很多问题都可以管控,那些从严重抑郁中走出的人,无论当初的处境有多可怕,他们都开始朝向正常的生活慢慢攀登。

所罗门提醒我们注意,抑郁与贫困相遇有两个特征,第一个特点是常态化。资源匮乏和贫困会让人陷入被动性,抑郁在贫困人群中非常普遍,以至于不会受到人们的注意和质疑,这就是常态化。抑郁的穷困人群会把痛苦归结于外在事物,相信外在因素无法改变,并假设内在因素也没有什么可以改变的。

抑郁与贫困相遇的第二个特点是躯体症状。中产阶级抑郁了,通常会体验到强烈的负罪感,会对人讲自己失败的感受,但贫困人群的抑郁不是这样,他们的病痛表现是明显的躯体症状,比如,失眠、疲惫、恶心、恐惧,无法与人建立联系。这些问题会让他们容易生病。所罗门介绍,要想帮助抑郁者相信悲惨生活和抑郁可以分开,说服他们相信自己的消沉可以治疗,这非常困难。

在“贫困”这一章之后,所罗门很自然地写到下一章“政治”。他说,近年来,美国政府对抑郁的政策有所改变,还有很多国家也在作出改变。为什么会发生改变?所罗门介绍说,有四个因素影响人们对抑郁的观念,从而影响了政府层面的相关政策。

第一个因素是医疗化。从前的美国人认为,某个人由于自己的性格弱点而患上的疾病,不需要治疗,但现在,人们会把情绪上的障碍当作是医学上的疾病来治疗,解脱了患者的责任。第二个因素是简化抑郁。几千年来,人们都没能说清楚到底什么是抑郁,但现在流行的观点是,就像胰岛素水平低导会致糖尿病一样,抑郁是血清素水平低的结果,美国食品药品监督管理局(FDA)和制药公司都强化了这个简化的想法。第三个因素是大脑成像。把抑郁者的大脑成像和正常大脑成像做对比,就会发现,抑郁者的大脑是灰色的,快乐者的大脑五颜六色,这样的对比效果惊人,足以说服人们采取治疗的必要性。最后一个因素是美国一些精神健康游说团体的努力,他们致力于为抑郁者争取权利。

所罗门说,治疗抑郁症非常昂贵。他第一次精神崩溃花了五个月的时间,看精神药理学家用了4000美元,谈话治疗花了1万美元,药物3500美元。有的抑郁者在不住院的情况下,一年大约要花2万美元维持心理健康。即使是最简单的抑郁,一年也要花2000美元。每个人面对抑郁时的挣扎都有其个体性,医疗政策如何应对这种个体性,仍是一个复杂的问题。目前,很多国家采取了身体与心灵的两分法,把生理性的治疗纳入保险系统,个人要承担心理治疗的费用。

《正午之魔》的精华内容就为你解读到这里,我们总结一下本期的知识要点。

第一,安德鲁·所罗门在母亲自杀去世后,开始接受精神分析,随后确诊抑郁,一直与抑郁相伴。所罗门发现,抑郁的反面不是快乐,而是生命力,抑郁就像一个季节,他会为抑郁的到来做好准备,也学会了“在要冻僵的时候勾画春天”。所罗门写这本书是希望那些帮助过他的故事也能帮到别人,这本书确实做到了。在公共场合,经常有素未谋面的人拥抱所罗门,因为他在书里讲述的故事,减轻了他们的孤独感。所罗门也经常收到抑郁者的来信感谢他,在所罗门最喜欢的一封信里是这样说的:“我本来要自杀的,但我读了你的书,改变了主意”。

第二,母亲的自杀是所罗门生命中的剧变,他也经历过一段短暂的准自杀倾向阶段,但在他看来,“抑郁和自杀二者之间不存在某个简明的等式,它们不是一个引起另一个,而是经常并存、相互影响的独立体”。他认为,一个人对理性自杀的思考越多,就越有可能免于非理性的自杀。

第三,抑郁并不是“现代病”,所罗门在书里梳理了历史中的抑郁观念。古代的医师认为,抑郁本质上是大脑的疾病,但在黑暗的中世纪,抑郁被污名化。到了文艺复兴时期,抑郁被浪漫化,可在18世纪,抑郁者又受到了严苛的对待,直到19世纪精神病照护院系统建立起来,精神病人可以住院治疗。如今,人们喜欢说,抑郁是由内在的化学过程引起的,不受患者的控制,抗抑郁药物很流行。

第四,抑郁并不是一种富贵病,它总与贫困有关联。所罗门通过美国的情况告诉我们,贫困很容易触发抑郁,减轻贫困会帮助人们从抑郁中康复。但如何减轻贫困,如何治疗贫困人群的抑郁,如何把治疗抑郁的费用纳入医疗保险系统,仍然是复杂的问题。

以上,就是本期音频的全部内容,我们为你准备了全文和脑图,你可以点击音频下方的“文稿”查看,也欢迎你把这本书分享给你的家人和朋友。恭喜你,又听完了一本书!

划重点

-

人们多少会陷入抑郁情绪,多少会有疲倦之感。人们之所以能对抑郁症患者产生共情,就在于人们都要面对自己的“在世之苦”。

-

这本书存在的意义,是为出众的人和他们的成功故事创造一个更有保护性的环境。所罗门相信,这些帮助过他的故事一定也能帮到别人。