《模因机器》 王朝解读

《模因机器》| 王朝解读

你好,欢迎每天听本书。

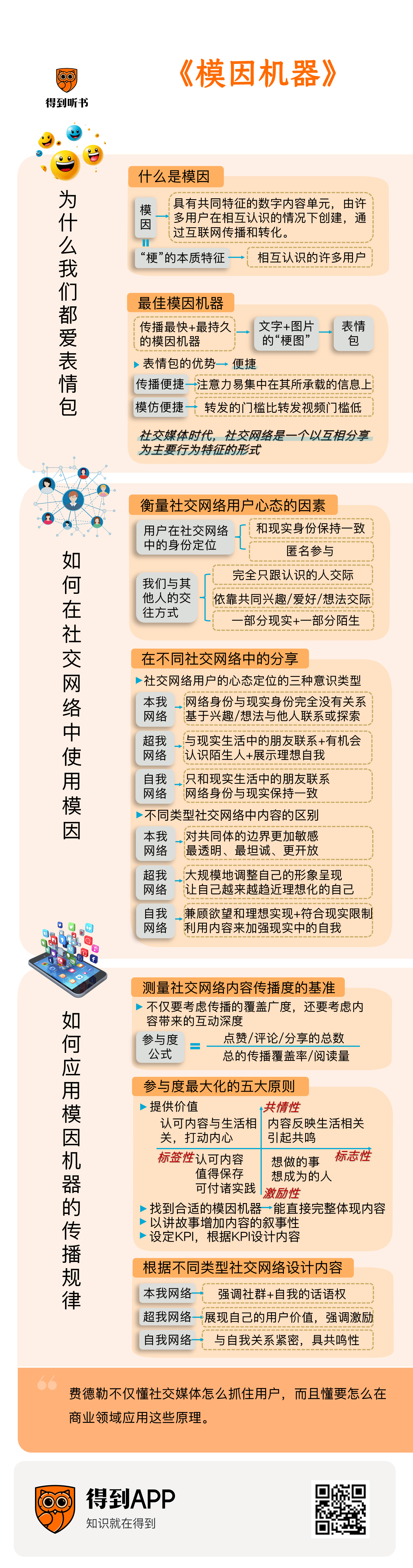

今天我们要解读的这本《模因机器》,标题可能不太容易理解。什么是模因?什么是模因机器?其实这本书原来的英文名,直译就是“社交网络背后的心理学”,我们再来看中文版的副标题,“为什么社交媒体如此有吸引力”,这下就清楚了。这本书,其实就是结合心理学的不同理论,来解读社交网络为什么这么让人上瘾。

“模因”这个词,你不一定听说过,但是你应该听说过“梗”,或者是“梗图”。其实梗,就是一种模因。所谓模因,是进化心理学和传播学常用的一个术语,简单理解,就是文化传播的基本单位,它会像基因一样复制、突变,通过人类的互相模仿而不断传播。而模因机器,就是这个模因传播时的载体,或者说格式。实际上,这本《模因机器》的译名,和另外一本进化心理学的经典著作有点“撞车”,那本经典的常用译名叫《谜米机器》,这个谜米,就是模因的另一种翻译方法。你看,其实“模因”这个概念,在自己的传播过程中就发生了模仿和突变。

不过这本书,除了硬核的心理学知识,还有很大一部分,是平台和品牌如何利用这些心理学原理。这是因为,本书作者乔·费德勒并非一个象牙塔里的专业心理学家,而是一个资深的品牌战略负责人,他在红迪网任职期间推动公司获得了超过往年10倍的收入增长。这个红迪网,是一个兴趣式互联网内容社区,你可以把它当成是“美国贴吧”,有近七千万的日活用户,既有很多大众话题,比如股票投资、电子竞技等等,也是不少“小众”兴趣小组的根据地,现在是美国第五大社交媒体网站。红迪网最近还和谷歌、OpenAI等公司达成了人工智能的合作协议,对这些AI开发者来说,他们看中的就是红迪网超高的用户黏度带来的优质训练数据,其中OpenAI的CEO奥特曼不仅是红迪网的第三大股东,而且多年来一直是红迪网的忠实用户。

回到本书作者,费德勒不仅懂社交媒体怎么抓住用户,而且懂要怎么在商业领域应用这些原理。除了红迪网的任职经历,他还曾为谷歌、麦当劳、可口可乐、奥迪等大公司开发了许多成功的内容策划。他在本书中举了大量的商业案例,说明社交媒体时代的品牌营销战略应该是什么样的。

那么接下来,我们就来看看,到底社交网络是怎么吸引人的,我们又可以怎么样把背后的原理应用起来。

开头,我们还是要抓住“模因”这个概念。

有一本很出名的书,叫《自私的基因》,听书之前也解读过。这本书的作者理查德·道金斯提出了一个观点,就是生物演化的基本单位不是作为个体的生物,而是基因,用原来解读的原话来解释,就是“我们是基因的载体,基因则是我们的宿主”。自然界中所谓优胜劣汰的自然选择,其实选的是一个一个的基因性状,而不是生物个体。《自私的基因》中还把这个概念推而广之,提出了文化传播中也有像基因一样的自我复制体,那就是“模因”。按照他的说法,模因就像是“文化的基因”,在人类之间不断传播,在传播过程中,模因会有一些小突变,那些更吸引人的版本就会被筛选出来,就像“自然选择”一样。他还认为,模因应该被看成一种有生命力的结构,不完全受人类的意志所影响,反而是把人类当成自己的传播工具。

在道金斯提出了“模因”理论之后,模因理论的进一步论述,是由另一名学者,苏珊·布莱克摩尔的著作完成的,也就是之前提到过的《模因机器》的同名著作。布莱克摩尔认为,只要能通过模仿被复制和传播的信息,就能叫模因,包括人类的想法、风格、行为等等,所以模因是文化的基本单位。而让模因传播起来的具体形式,就是模因机器。

这么说比较抽象,举个简单的例子。比如说,“竖大拇指”这个行为,起源并不清晰,但是在古代欧洲就普遍被认为是代表好的意思。例如在古罗马的角斗场中,就有一个传统,皇帝看了决斗以后如果伸出大拇指向上,就代表角斗士可以活,而如果朝下,就得死。后来,这个竖大拇指的方式,就成为一种赞美,传播到世界各地。现在你看,所有的网站和App里面,如果有“点赞”这个功能,往往用的就是竖大拇指的图标,表示对内容的认可。后来,当我们在网上想表达赞美的时候,我们可能不说“你真不错”,而是直接说“为你点赞”,然后这个“点赞”的网络用语,又渗透回到了日常语言中,甚至还能成为春晚的小品台词。这里面,竖大拇指表达赞美的行为,其实就已经算一个模因,而手势本身、点赞图标、“点赞”这两个字,包含“点赞”的台词等等,甚至是我们刚才讲的这一段文字,都算是传播这个模因的模因机器。

当然,在布莱克摩尔的理论里,“模因”的定义过于宽泛,也引起了一些争议。本书还提到了一个更为具体的定义,是这么说的,模因是“具有共同特征的数字内容单元,由许多用户在相互认识的情况下创建,通过互联网传播以及转化”。实际上,在这个定义范围内的模因,有一个更好的翻译,就是“梗”。顺便一提,“梗”这个词,其实也是突变来的,原来应该是“哏”,就是包袱、笑点的意思。要理解一个梗,需要有提供上下文的文化环境,这就是定义里所说的“相互认识的许多用户”。而这个“共同特征”,就是这个梗的本质特征。包括现在短视频平台上相互模仿和传播的舞蹈、配音的形式,比如影视解说都喜欢用的“注意看,这个男人叫作小帅”的标准开头,又比如爽文和爽剧都喜欢的“重生之我是某某某”当标题,短剧在剧情转折的时候要用一个水滴声当音效,这些其实都是“梗”,也就是一种模因。

我们现在提到的很多梗,都是爆火的好梗,英文里也叫“病毒式传播”。你会发现,很多梗的传播范围和时长其实是有限的,可能昙花一现,比如现在还有多少人还记得“蓝瘦香菇”?也有些变成了“老梗”,比如长盛不衰的柴犬狗头梗图,甚至还成为常规表情包。在这么多梗里,有没有发现规律,让梗能够传播得既快又持久?作者说,其实关键并不在梗上,而是在传播梗的形式,也就是模因机器上。

比如作者举的“周一综合征”的例子。这个“周一综合征”,就是说假期马上结束,第二天要上班,很多人就会觉得提不起精神,一般就是每周的周一。这个想法,其实古罗马就有,当时有个著名的思想家皇帝奥勒留,他写了一本书《沉思录》,里面就有一段,讲要如何化解对第二天要工作的厌烦,他说:“黎明时分,当你不想起床时,你得告诉自己:作为一个人类,我必须去工作。……我有什么可抱怨的呢?难道这就是我被创造的目的?只是蜷缩在毯子下贪图温暖吗?”但是,很显然,如果你要跟别人传播“第二天要上班很不爽”这个概念,一般都不会去引用古罗马的拉丁语论文。作者又举了一个例子,用电影来传播怎么样?比如他最喜欢的电影《上班一条虫》,这是部1999年的美国喜剧电影,虽然豆瓣评分只有6.8分,但却是哈佛商学院推荐的电影之一。如果在上世纪九十年代,这可能还算有点传播效果,但一部电影上来就是几十分钟,如果只是要讲一个“第二天上班很不爽”的笑话,未免效率太低。

作者通过长年的社交网络使用和营销经验,发现传播效果最快,也最持久的模因机器,不是短视频、不是“谐音梗”,而是文字配上图片的“梗图”,或者说表情包。虽然时下最火的社交网络大多数都在用短视频的格式,但你会发现,在评论区还是经常会有人把视频再度简化为图片和文字,固定为一个梗图。比如,如果我现在用流行的猫猫表情包,选一个表情不太好看的猫,附上“又是周一,累死猫咪”的文字,字体用加粗黑体,调成白字黑框,做成一个表情包,这就是一个非常不错的模因机器,肯定比奥勒留的《沉思录》或者1999年的喜剧电影更能吸引转发。

表情包比其他模因机器胜在哪里?一个词,便捷性。一方面,是传播上便捷。作者说,沟通效率是模因在社交媒体信息流成功分享的至关重要的因素。人类的视觉是接收信息最高效的感官形式,高效的模因传播形式通常都会与视觉有关,即便是不少表情包把视频变成动图,也是删去音频信息,简化为视觉信息。而在互联网时代,我们的注意力往往被缩短到几秒钟。你会发现网络上包含了各种“梗”的表情包当中,用的字体大多数都是最简单的黑体、宋体。如果你问视觉设计师,他们肯定不会用这两个字体来设计,可能还会说这两个字体太普通、太丑。但正是因为它们没有特色,人们足够熟悉,而且字体清晰,容易辨认,可以让人把注意力集中在模因机器所承载的信息上。脸书就有研究,移动用户端每条内容的阅读时长,平均只有1.7秒。所以在传播性上,图片,包括动图,是比视频要更有优势一些。另一方面,模仿上也便捷。转发一个表情包的门槛,比转发一个视频的门槛要低一些,更别提图片的制作和保存一般都比视频保存要简单。刚才说的那个猫猫表情包,我一分钟就能做完,看完也只要1秒不到,但如果我选择短视频,我不仅要编段子,还得拍摄、剪辑,工作量肯定比表情包要大一些。

在现实中,有一个很好的案例说明了便捷性原则对内容传播的重要,那就是冰桶挑战。你可能会说,不对啊,冰桶挑战不是表情包啊?没错,但是冰桶挑战和表情包有异曲同工之妙。它和常见的动图表情包一样,立刻切入娱乐点,在极短时间内打造并揭开悬念,同时,它的视频形式当中声音信息并不重要,完全可以静音欣赏名人被浇一盆冰水的狼狈。

这里的重点并不是我们在传播内容时都要选用表情包形式,而是说我们需要注重便捷性。像电视、电影、报纸之类的传统媒体,信息的传播渠道基本上是单向的,因此模因机器的魔力并不明显。但是到了社交媒体时代,因为社交网络是一个以互相分享为主要行为特征的形式,所以表情包因为符合模因传播的便捷性原则而脱颖而出,视频的优势其实并不像我们估计的那么突出,短视频其实也是一种“表情包化”的视频。在不同的社交网络类型中,容易流行的模因也不同,需要根据便捷性原则做出有效的变通。

好,接下来,我们就来看看,都有哪些不同社交网络类型。

刚刚讲过,社交网络的基本行为就是分享,但我们如何选择我们要分享的模因呢?这就要提起之前解读的《打破社交媒体棱镜》,本书和那本书一样,认为我们喜欢通过社交媒体上的内容来评估自己、调整自己,再让别人认识新的自己。从生物演化的历史上来说,人类就是一种喜欢模仿同类的生物,我们甚至可以说,越是喜欢和别人保持一致的人类,越具有更好的社会意识,也就在演化竞争中拥有更大的优势。

根据这一心理,本书提出了衡量社交网络用户心态的因素,一是用户在社交网络中的身份定位,二是他们与其他人的交往方式。我们在社交网络上的身份定位,一般就是两种,要么是和现实身份保持一致,真正意义上“实名上网”,根据现实身份来定义网络身份,比如脸书、微信,另一种则更常见,也更复杂,就是匿名参与,我们享有重新定义自我的机会。而我们与他人的交往方式,则可以分为三种,一种是完全只跟认识的人交际,网络交际属于现实交际的延伸;另一种则是不根据现实的社交关系和人产生联系,而更多依靠共同兴趣、想法、爱好等等;还有第三种,就是混合型,既有一部分现实的社交关系,但同时也具有高度的公开性,我们可以通过话题、发现、推荐之类的机制和陌生人产生联系。

这两个因素也决定了社交网络的用户会对什么类型的模因有共鸣。我们常常说微博用户、今日头条用户和小红书用户、得到App用户有什么不同,但我们会忽略一个事实,实际上一个人可以同时都是不同平台的用户,是因为对自己在不同网络平台上的心态定位不同,所以在不同平台上的分享内容不同,因此造成了不同的平台生态。

在不同类型的社交网络中,人们是如何选择自己分享什么的呢?作者提出,可以用弗洛伊德的“冰山模型”。这个冰山模型,就是说人类的心理活动可以分为三部分,自我、本我、超我,自我和超我大部分浮在水面上,但是这座冰山的大部分体积都在水面下,也就是所谓的“潜意识”,主要是本我组成。这三部分,本我是无意识的、未过滤的本能的欲望和驱力;而在复杂社会中逐渐学会的文化规则,形成了理想化的超我;负责调解本能欲望、文化理想和物质世界限制之间的部分,就是自我。

可能有朋友会说,哎,精神分析这一套已经不是现代心理学的主流了。其实我也有这个疑问,但作者强调,使用这个模型,是因为这是一个独一无二的“意识模型”,他发现社交网络用户的心态定位还真能用三种意识类型来归类。作者总结,在本我网络空间中,我的网络身份和现实生活中的朋友以及自己的现实身份完全没有关系,而是基于兴趣和想法与他人产生联系,我可以自由探索新事物,常见于红迪、贴吧、微博等等可以匿名的平台。在超我网络空间中,我和现实生活中的朋友联系,同样也有机会认识陌生人,可以展示着理想自我,常见于Instagram、小红书等等。自我网络空间,我只和现实生活中的朋友联系,我的网络身份与现实保持一致,常见于脸书、微信等等实名社交网络。这里要注意,这并不是说三种类型互相独立,实际上就像我们的意识是一个集合体一样,这里所说的三种类型的划分依据是说用户自己扮演的角色,而不是平台。比如很多人的微博里有很多熟人,现在也有很多人的微信里有很多半熟不熟的“网友”,使用上就会更像超我网络。而现在很多人在小红书上喜欢用“momo”或者其他化名,靠标签和话题寻找兴趣同好,互动上就更像本我网络。

那么我们再来看看,不同类型中的内容有什么区别。

在本我网络中,我们很少会表现出完整和真实的“我”的概念,而是更强调兴趣和共同体社群,这里的内容就是纯粹的自己想要看的东西。本我网络中的用户,对共同体的边界更敏感,但也往往是最透明也最坦诚的自己,他们会更开放、更坦率。很有意思的是,2018年有一项研究,调查了不同平台上的用户对自己在这个平台上收到信息的信任度,其中最高的是购物网站亚马逊和搜索引擎谷歌,分别高达89%和88%,而完全兴趣取向的红迪网高居第三,有86%之多,相较之下,实名制的脸书反而只有58%。

再看超我网络。超我网络大多有一个特征,就是他们会有“粉丝”“关注者”这样的分类,而不只是“好友列表”,也更容易出现“网红”。这不只是形式差异,也改变了人们自我认知和互动的方式,因为这决定了目光的方向,让人觉得自己是有观众的。在这个空间里,人们表达的是自己希望成为的人的内容。因为感到有人在注视自己,用户在超我网络上就会更容易地大规模地调整自己的形象呈现,让自己表现得更理想化,还会在内容上添加标签、地址,好让别人看见我们的理想一面。但我们都知道,理想和现实肯定有差距,同时我们还会拿理想化的自己和理想化的别人相比较,不断调整自己的目标,所以超我网络往往会让我们越看越焦虑。但越是感到焦虑,我们就越希望向理想靠拢,越想浏览更多的内容,来调整自己,这就形成了一个逻辑闭环。

最后看自我网络,其实是有些别扭的状态。因为自我要兼顾欲望和理想的实现,还需要符合现实的限制,所以自我为主要角色的网络中,人们也会更容易被现实生活束缚,会利用内容来加强现实中的自我。比如我们可能都有喜欢的乐队,但我们不一定会常常表达,没有喜欢到天天穿乐队文化衫的程度,这时候我们在自我网络上就可能会给那个乐队点赞或者转发相关的信息,让现实的朋友们也能感受到我们的喜爱。2017年,《纽约时报》调查过社交网络用户分享内容的原因,有84%的用户表示他们的分享“是一种支持自己关心的事业或话题的方式”,这就是一种对现实自我的强化。

由于我们常在这三种角色之间摇摆,在不同场合运用不同的模因来表达不同的内容,本我重视兴趣,超我重视理想化的价值,自我寻求让他人更准确地理解自己,所以同一个人在不同平台上发的内容不同,但无论是哪一种类型,都能够满足我们自我意识的某一部分需求,让我们牢牢地被社交网络吸引住。

当然,正是因为社交媒体有这么大的吸引力,所以作者才能帮助红迪网构建起来成功的商业模式。那么接下来,我们就再来看看作者的应用经验,能为我们自己的内容传播提供什么帮助。

首先,作者还是强调,我们要找准一个测量社交网络内容传播度的基准,要先考虑的不仅仅是传播的覆盖广度,还要考虑内容带来的互动深度,那才是真正有效的受众扩大。他在工作中使用了这么一个参与度公式,可以衡量扩大受众覆盖面的内容行为,这个公式就是点赞、评论、分享的总数,除以总的传播覆盖率,或者说阅读量。他们根据对受众扩大的程度,给不同互动行为赋权排序,最高的是分享,中等的是评论,最低的是点赞。他在短视频刚兴起时,在实际的操作案例中曾经试验过,发现叠加说明性文字的图片能比视频格式的内容带来4倍点赞量、3倍评论量、2倍分享量。

为了实现参与度最大化,他提出了内容的五大原则:第一,提供价值;第二,使用合适的模因机器增强价值;第三,通过叙事元素为人际联系创造空间;第四,为特定的目标或行为开发内容;第五,保持品牌一致性和独特性。

第一条说的提供价值,需要特别展开说一下,里面讲到一个坐标系,我觉得非常有用。我们讲的这个提供价值,其实主要是说提供能够引起用户互动的价值,比如值得转发吗?值得点赞吗?为什么?有了内容以后,我们怎么衡量这个价值呢?这就要讲到刚才说的坐标系了。

作者提出,首先由一条轴,从“标签性”到“标志性”,然后有一条垂直轴,从“激励性”到“共情性”。标签性就是我们会对这些内容进行打标签保存,以备未来使用,包括在评论区说“马克一下”,也是标签性。标志性就是说,我们使用这条内容是为了用它表达自己,比如我们可能会分享自己支持的明星代言的品牌。你可能会发现,这条轴比较宽松,有些内容是可以兼顾两者的。我们再转到另一条轴上,先看激励性,就是说这些内容让我们感到舒服,能够让我们感到离理想状态更近,比如那些“正道的光,照在大地上”的短视频,或者是某些名人的励志演讲,甚至包括我们喜欢的早安风景图也算。而共情性,就是让我们觉得这个内容和生活息息相关,让我们感到和自己的社交圈分享也会引起共鸣。

两条轴,就会有四个象限。兼具标签性和激励性的内容,就意味着认可内容,认为值得保存,而且认为日后有付诸实践的价值。兼具标签性和共情性的内容,就意味着认可内容是和生活相关的,打动了内心。兼具标志性和激励性的内容,就是内容反映了我想做的事,或者我想成为的人。最后是兼具标志性和共情性的内容,是认可内容反映了和生活相关的事,往往是有趣并且容易引起共鸣的。

有了这个坐标系,我们可以看到不同内容提供的价值,更好地对应不同受众。

我们再解释一下其他几条。第二条,找到合适的模因机器,就比如说标题党。作者认为最合适的模因机器形式,一定是能够直接而且完整地体现我们刚才提到的内容价值,比如我们要宣传一本听书解读,就不能只说解读很好,要说讲解了什么,对你有什么帮助,里面有五条内容创作原则,你可以自己直接带走。

第三条,就是你要讲故事,增加内容的叙事性,比如如果要宣传菜谱,光说“独家秘方”就不够好,你可以说“我求了奶奶十年终于学会的独家秘方,邻居小孩都馋哭了”。当然这个“馋哭了”,就是一个老梗了。

第四条其实就是设定KPI,根据KPI设计内容。第五条比较直白,这里就不多说了。

理解了这五条原则,我们怎么根据刚才讲的不同类型社交网络设计内容呢?这里也有三条解释。

在内容营销上,本我网络的高信任是一把双刃剑。一方面,本我网络更加强调社群和自我的话语权,所以内容也是不可控的,品牌很难找到一个合适的切入点。但另一方面,以本我为主要角色的社交网络更强调用户自己把握话语权,因为这是我们意识中尚待发掘的部分,是我们最真实的欲望,用户天然地就比其他网络类型要更容易投入。所以只要品牌能够与社群喜好保持和谐,为社群提供价值,就能获得很好的传播效果。比如,有一个红迪社群板块叫“经济独立”,里面的内容都是怎么实现经济独立,可以提前过上退休生活,具有高度的标签性和激励性。有一家美国理财公司就在上面发了一个帖子,“你今天做了什么作为明天成功的准备?”这个问题完全符合社群的日常交流风格,其中自然也出现了夸奖这个理财公司的内容,也很巧合,被点赞推到了头几条评论,产生了很好的传播效果。

在超我网络中,品牌要做的就更加简单,就是展现自己对用户理想化一面的价值,强调激励性。比如GoPro在Ins上有足足1600万粉丝。他们的内容不是宣传自己的技术参数,而是发很多极限运动的特技内容,这样可以让用户把GoPro和冒险精神、意志坚强、勇敢等等特性联系在一起,人们可能就会为了表现自己拥有这些特质而关注GoPro,甚至是购买产品。此外,在超我网络中,往往有比较大的网红代表某一特定类型理想状态,内容上可以和他们合作、向他们靠拢。

而在自我网络中,因为与自我关系紧密,所以最好具有共鸣性,人们分享这些内容是为了证明自己关心这个领域,让别人认识自己。这时,对用户来说最重要的问题是,分享这个内容体现了我的什么?比如很多电影宣传现在喜欢在短视频平台上做滤镜,让用户一键变成电影角色,这样用户可以和朋友们分享自己喜欢哪部电影、哪个角色。

有了以上这些知识,相信你已经对自己的内容设计有了大概的想法。

作者在最后,还总结了五条社交媒体战略的经验,我也总结为五句话,作为今天听书解读的结尾。

第一,多倾听,了解你的受众在谈什么。第二,多渠道,中国互联网黑话叫做“矩阵”,但是矩阵不能就是多个账号,应该根据平台调性,或者说网络类型来调整内容。第三,先讲体验,再讲故事。这是因为我们的大脑是由感性的右脑主导感官,体验世界,由左脑来解释世界,好的模因传播总是能够先击中右脑,再触发左脑的兴趣。第四,多实操,从最具竞争力的渠道开始创作,让你的内容先经历实际的竞争,再回头来打磨。第五,不能盲目蹭热度,时效性是策略,不是当成目的,好内容明天还是好内容。

好,以上就是为你介绍的全部内容,如果你对书中其他内容还有兴趣,也建议你去阅读原书。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全部文稿和脑图。如果你觉得还真得到了一些知识,还可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。你看,上两条就是明确标签性,来增加参与度。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.模因是文化传播的基本单位,像基因一样不断复制、突变和传播。而承载模因传播的具体形式就是模因机器。

2.社交网络可以分为本我、自我、超我三种类型,分别对应用户的无意识欲望、现实身份和理想化自我。不同类型的社交网络,用户分享的内容也有所侧重。

3.内容营销要遵循五大原则:提供价值、使用合适的模因机器、增加叙事性、明确目标、保持品牌一致性。